吴语版《圣谕广训直解》人称代词研究

2020-07-17李菲

李 菲

(北京语言大学文献语言学研究所、北京文献语言与文化传承研究基地,中国 北京 100083)

清朝官方颁布官样书籍《圣谕广训》,运用政治力使之广为刊行,该书内文分为康熙《圣谕十六条》与雍正《广训》两个架构。后来陆续出现口语化的地方解释版,官话口语、方言土语都成为当时教化百姓的语言,在地方广为流传。其中,尤以《圣谕广训衍》和1850年的《圣谕广训直解》影响较大,因而受到关注较多;而方言本如吴语版清抄本,也随之成为极好的方言研究材料,然而目前学界还较少关注。

吴语清抄本《圣谕广训直解》解释《圣谕广训》,十六条圣谕位于《圣谕广训直解》逐条之首,确切作者信息不详,具体时间亦不可考,全书共计115页,其行文体例为繁体竖排,每2面为一页,排成22字、16竖行,内容用于地方教化,因而多讲究礼仪道德、崇尚优良的社会风尚,如敬老孝顺、睦邻友好等。地方百姓往往文化程度不高,地方官员便使用这种更加直白的方言土语材料,这一口语化的材料反映着清代吴语特点。

近四十年来学界已有不少吴语研究成果,对人称代词的研究则较早可见赵元任(1928)著作中对吴方言的调查,其中有一些尚未完成的讨论;随后大量学者开始探索吴语的规律。李荣(1980)《吴语本字举例》中举第三人称代词“渠”作彼称“他”的相关讨论。胡明扬(1981)通过《山歌》《挂枝儿》这两部吴语作品,研究了苏州方言,并从中观察到人身代词的用字情形:单数用“我,我搭(个别用‘我侬’);你,尔(个别用‘你侬’);渠(还用‘他’)”,复数用“我里,你搭”以及未见第三人称复数,该文也指出了包括“我侬、你侬”的来源、“我里”与“伲”的关系,“渠”与“俚”关系还需继续研究,“难以处理”因此暂“存而不论”。近二十年以来,学界对吴语十分关注,有的是聚焦与吴方言中各方言小片的个案研究,如叶祖贵(2014)、金春华(2014)对绍兴方言、钱双丽(2014)对浙江南部吴语、赵则玲(2017)对宁海方言、石汝杰(2015)对北部吴语等等的研究;也有专门对吴语中的语法点或某部吴语文献进行的个案研究,如卜杭宾(2017)调查了吴语特殊语序,金耀华(2016)研究了上海话“动词重叠式+伊”的语法化,此外还有从语言接触角度探讨吴语与闽语、粤语关系,在此不再一一列举。二十年间相关研究学者极多,如游汝杰、李荣、钱乃荣、刘丹青、陶寰、胡明扬、潘悟云、邵慧君、史蒙辉等等。其中,石汝杰(2006)《明清吴语和现代方言研究》对我们了解明清吴语具有重要意义。还有许多具有参考意义的著作,如上海市语文学会(2010)的《吴语研究》等。

本文采用异文对照的方法,将吴方言版《圣谕广训直解》(下文简称“吴语本/吴”)同官话版的《圣谕广训衍》及《圣谕广训直解》(下文简称“《广训衍》/官1”或“《直解》/官2”,或概言“另两种材料”),这三种基本可以一一对应的白话本进行逐句对比(少量不能对应之处,例句中以“”标出),继而从文献文本的异文情况中观察其人称代词的分布情况,分析其使用特点,以期为清末吴方言词汇之相关研究提供新鲜材料及研究补充。由于吴语本为手抄本,存在大量俗体、异写等情况,为范式统一、便于读者理解,例句一律采用通行简体。本文调查了三种白话材料中人称代词分布与使用情况,吴语本中用“我”“伲”“侬”“亻那”“伊”及其反身代词“我自家”等,而另两种材料中用官话型的“你”“我”“他”。下面将简要介绍三种人称代词的分布与使用情况,并介绍其后接“淘里”“拉”等复数表达形式的相关情况。

一、第一人称代词“我”“伲”及反身代词“我自家”的使用

(一)吴语本中可见大量“我”与少量“伲”

吴语本中,有178例“我”和16例“伲”作第一人称代词对应官话型的“我”或“我们”,可以看出“我”是占绝对多数的。换言之,在表示第一人称单数“我”的含义时三种材料大体是一致的,基本均用“我”。

此外,吴语本还使用了特殊的吴方言词“伲”,这是与另两种白话本有所差异之处。《汉语大词典》中对“伲”的解释为方言用语,表示“1.我;我们。2.我的;我们的”。[1]关于“伲”的来源问题,(石汝杰,2015)认为是“我里”语音变化而来。石汝杰(2006、2015)指出,第一人称代词“伲”在晚清才“突然”出现,替代“我里”并得到极广泛的使用。[2]成书于清末的吴语本中确有“伲”之用例:在表第一人称复数“我们”时,吴语本中未见“我们”用例,而用“伲”对应另两种材料所使用的官话型“我们”。以下结合用例详述。

吴语本中,“伲”可以独立使用,在句子中常充当主语或宾语,其后接名词充当同位语成分。表领属关系时,常用在指人或处所的名词前。用例如:

(1)吴:伲又勿是自伊个儿子、媳妇,该当孝顺伊个吗?

官1:难道我们是他的儿子、媳妇,该当孝顺他的么?

官2:难道我们是他的儿子、媳妇,该当孝顺他么?

上例中,“伲”对应另两种材料中的“我们”,在句中充当主语成分,“伲又勿是自伊个儿子、媳妇”表示“我们又不是他的儿子、媳妇”。

(2)吴:话起来自伲个小囝是该死个吗?

官1:难道我们的娃子就都是该死的么?

官2:难道我们的娃子就是该死的么?

上例中,物主代词“伲个”对应“我们的”。有时作第一人称代词,指“我”[3]。

(3)吴:故所以伲第个一村庄人家里向,也有撘我亲近个,也有撘我勿亲近个。

官1:所以我这一庄儿人家里头,也有亲近的,也有疏远的。

官2:所以我这一庄儿人家里头,也有亲近的,也有疏远的。

上例中,“伲第个一村庄人家”对应“我这一庄儿人家”,“伲圣祖仁皇帝”对应“我圣祖仁皇帝”,作名词同位语在句中充当主语。

(4)吴:第个是伊拉秀才个事体,撘哉自伲勿相干个。

官1:这都是他们做秀才的事,与我们什么相干。

官2:这是他们秀才的事,与我们无干。

(5)吴:只要伊弗害伲就是哉,何苦咾要出头去报官?

官1:只不害我们就罢了,何苦出头去报他?

官2:只不害我们就罢了,何苦出头去报他?

上例中,“伲”作复数人称代词对应官话型“我们”,在句中充当宾语。也有“伲人”对应“人”之用例,泛指一切的“人”:

(6)吴:却是勿晓得自伲人若然离开五伦个道理,胡言乱语。

官1:若是离了这个五伦,胡说乱道的。

官2:却不知道人若是离了这个五伦,胡说乱道。

(7)吴:就是话伲人掽着之忿怒个时候就想一想看。

官1:这句话是说人遇见忿怒时候必须想一想。

官2:言人遇见忿怒的时候就想一想。

前文提到,吴语本中共见16例“伲”对应另两种材料中官话型“我”“我们”的情况,这种对应并不是严格的一一对应。此外,存在1例“我”与“伲”连用的情况,即表第一人称代词复数的“我伲”。

(8)吴:不过我伲各人自家防备伊,弗拨拉伊偷着就是哉。

官1:不过我们各自限防他,不被他偷去就是了。

官2:不过我们各自堤防他,不被他偷就是了。

除了吴语本使用了第一人称代词“伲”,在清代以后的文学作品第一人称代词“伲”也偶有用例,常与另一名词搭配,理解为“我”或“我的”似都可以,如“伲先生刻刻发寒热,弗能出堂差。”(清·《冷眼观》第十四回)、“俚老清早就到伲房间里来……”(《人海潮》第十一回);有时与“我”搭配共同作第一人称代词,“别人家事情,关我伲啥心上……”(《人海潮》第十三回)。据张美兰(2016)对沪语新旧派语言的调查,表第一人称复数时,旧派口语词用“伲”,新派正式场合用“我伲”。而在本文所调查的吴语本中,已经出现“伲”和“我伲”的使用,其中“伲”的使用频率更高,这为我们揭示了清末吴方言中存在这样的语言事实:表第一人称单数时已受官话影响而多用“我”,少量用“伲”;表第一人称复数时不用“我们”,只用“伲”(含“自伲”“我伲”)。

(二)吴语本中常见反身代词“我自家”

据曹炜、蒋晨彧(2013)调查,唐代《祖堂集》已见反身代词“自家”的使用,宋盛行于通语,明渐式微,但吴方言中,“自家”是最常用的反身代词。在本文所调查的三种材料中,第一人称代词“我”和反身代词“自家”存在构成同位关系而相连使用的用例,吴语本的“自家”对应另两种材料中官话型的“自己”。“我自家”共见3例,如下:

(9)吴:我自家口末是一辈。

官1:我自己是一辈。

官2:我是一辈。

(10)吴:倒底也要照我自家个力量做得来口末就做。

官1:要看我自己力量,做得来便做。

官2:要看我自己力量,做得来便做。

李丹丹(2008)认为吴语本反身代词使用的“自家”,在同期的北京官话反身代词系统里濒临消失,李丹丹(2013)还指出有不表示“各人”而表示“自己”的新反身代词形式“各自”。这在本文所对照的另两种材料中亦得到了印证:

(11)吴:不过我伲各人自家防备伊,弗拨拉伊偷着就是哉。

官1:不过我们各自限防他,不被他偷去就是了。

官2:不过我们各自堤防他,不被他偷就是了。

该例中,吴语本“我伲”连用,对应另两种材料中“我们”,且人称代词后接反身代词,构成同位复指结构表强调第一人称反身代词“我伲各人自家”对应“我们各自”。这种“我伲”和“自家”之间有插入成分“各人”的情况。戴昭铭(2003)在调查浙江天台方言时将“各人”视为“分称代词”,认为“各人”和“各个”通常可以互换。

此外,本文所调查之吴语本中,只见第一人称“我”“我伲”与反身代词“自家”搭配,却不见第二人称、第三人称之搭配用例,囿于材料用例数量尚且不多,本文不做讨论。

同期其他作品中“我自家”亦可见,如《八洞天》卷六“只说是我自己看出来的”、《醒世姻缘传》第三十二回“我自家合你奶奶说去”。此外,也可见“我自家”“我自己”在同一作品中同时使用的情况,如《八段锦》第一段“(铺子)是我自己开的”、第二段“都是我自己不是”,第四段“羞月道:‘我自家笑!’”

二、第二人称代词“侬”和“亻那”的使用

吴语中第二人称的情况相对比较复杂,已有一些研究成果,如郑伟(2017)从词汇化的角度指出“侬”经历了由相当于“人”的实义词到相当于“我”的人称代词到准后缀(附着词)到代词后缀的虚化过程。石汝杰(2006)对明清北部吴语第二人称单数进行研究时,讨论了以“你(尔)”为基础发展变化而成的两类代词“唔”和“倷(亻内)”,以及“侬”“那”“能”三种其他形式。此外,该文还指出:“侬”是现代上海话最常用的,但在当时(明清北部吴语)文献中还很少见到实例。

而本文对吴语本的调查中可以看到,“侬”已经有不少用例。经过本文的调查统计,吴语本所使用的第二人称代词可见“亻那”“侬”等形式,可以说,在吴语本中“亻那”与“侬”共同构成第二人称语义场之主导,基本成互补分布:表第二人称单数时,吴语本以“侬”对应另两种材料中的“你”;表第二人称复数时,吴语本以“亻那”对应另两种材料中使用的“你们”。

(一)吴语本常见“侬”

“侬”的研究较早,元朝便有戴侗《六书故》指出“吴人谓人侬”,学界也基本认可“侬”的本义表示“人”,如潘悟云、陈忠敏(1995)、陶寰(2016)等。潘悟云、陈忠敏(1995)和邵慧君(2004)指出作第一人称代词的“侬”来源于古江南方言表示人的“农(侬)”。对“侬”的历史演变,周志峰(1985)认为清以前“侬”专作指第一人称代词,不能做第二人称,现代则情况相反;在地域分布上,据潘悟云(1995)等研究发现整个吴语区都曾有过“侬”的分布。近年学界开始重视挖掘明清吴语文献,在不少同期材料中我们又可发现许多“侬”的用例,这有助于我们进一步了解该词在明清时期的共时分布面貌及历时语义演变。

《明清吴语词典》对“侬”的解释有四:(1)<代>你。(2)<代>我。(3)<名>“人”。[4](4)<动>见“哝”。“侬”在明清时期之表义情况和现代吴语大体一致,在吴语本中“侬”主要作表第二人称单数的,表“你”义,少量,表“我”,表“人”义亦有使用,未见,表“哝”例。在表第二人称单数时,《直解》和《广训衍》使用“你”字,而吴语本以“侬”和“亻那”代之,在句中充当主语或宾语。

“侬”对应官话型“你”之用例,如:

(12)吴:侬若然有点小毛病,就愁来茶饭也吃弗落。

官1:你若是略略的有点病儿,就愁的了不得,茶不是茶、饭不是饭。

官2:你若是略略有些病儿,就愁的了不得了,茶饭都吃不上口。

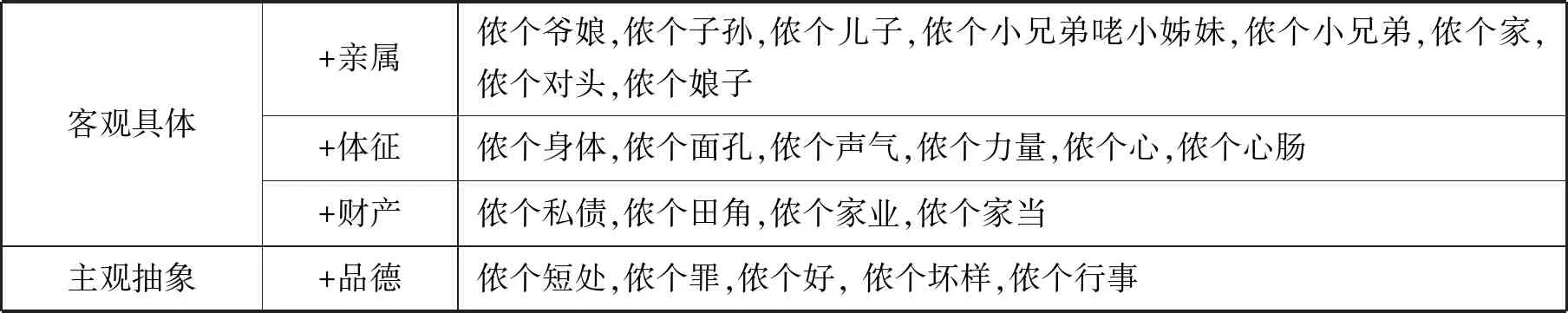

“侬个”对应“你的”可见33例,常常后接与人类密切相关的名词,既可接具体名词,如亲属称谓名词、身体名词,也可接较为抽象名词,但以客观具体的名词居多。搭配情况如下:

表1 “侬个”的使用情况

“侬”作为第一人称,石汝杰(2006)指出它是“古吴语词”。吴语本中也有少量的“侬”可作第一人称使用,其用例如:

(13)吴:就是别人勿得知好恘得罪侬咾待错侬,侬正管挪正理来劝化伊咾开导伊。

官1:就是人不知好歹,冲撞了我、冒犯了我,我只是拿正理来化他。

官2:就是人不知好歹,冲撞了我、冒犯了我,我只是拿正理来化他。

“侬”还有对应官话本之“人”的用例:

(14)吴:侬既然要尽孝友个道理,盖口末为啥咾勿和睦宗族呢,弗晓得是为啥缘故耶?

官1:官2:人既然要孝友,多不能和睦宗族,是怎么的缘故?

这里虽然“侬”对应了“人”,但据文意依然可以理解为第二人称“你”,这种界限似并不严格,可能要从话语及语用相关角度解释,此外由于表第一人称和疑似表人之“侬”在吴语本中用例极少,因此本文从略。陶寰(2016)考证“侬”之源流时指出,北方话的“我”很早就进入古吴语(吴语本中亦然);又进一步指出北方话的“我”进入系统后直接选择了表示“人”义项的“侬”进行复合构词,因而有了“我侬”“尔侬”“渠侬”(“我人”“你人”“他人”),而本文所调查之吴语本中暂未见这类用例。

明末清初以后涌现大批文学作品,包括“侬”在内的吴语特征的词汇亦有不少使用,可以看出“侬”用作第二人称代词表示“你”的情况得到沿用,如明《二刻拍案惊奇》卷四十“留侬此处欢情恣”,清《平山冷燕》第十九回“错认侬为我,休争他是谁。”

(二)吴语本常见“亻那”

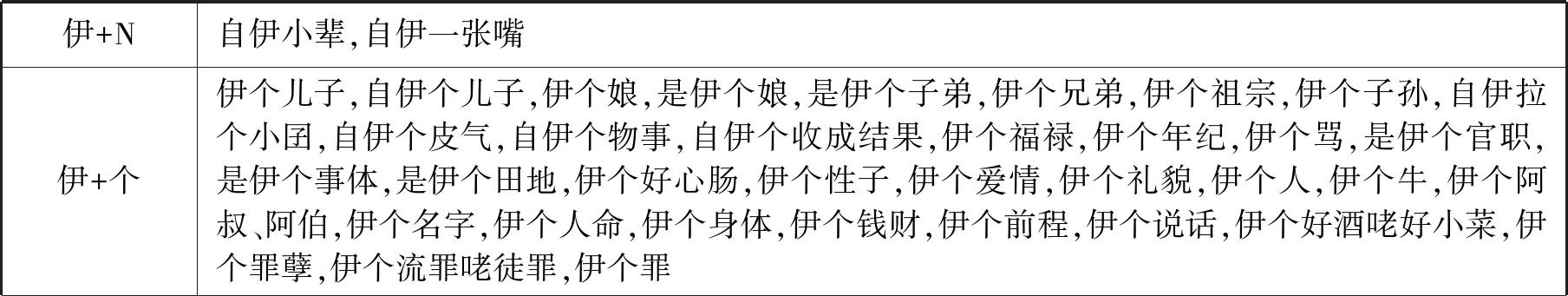

《字汇·人部》《康熙字典》等仅收录此字之音:“奴何切,音那。”《汉语大字典》对“亻那”收录其《字汇》之音并解释为:“佛经译音用字,无实义。《大正新修大藏经》:‘施亻那,何履亻那(山羊)’。”[5]《正字通》仅收“亻那”并释为俗字[6],但并未具体描写其含义,《中文大辞典》释“亻那”为“那”的俗字[7]。本文所调查的吴语本中频繁使用的“亻那”,是在吴方言区使用的方言用字,表示“你们”或“你的、你们的”。将吴语本与另两种材料相比较发现,指代人的名词前常常加“亻那”,“亻那”后可接结构助词“个”,其搭配使用的情况举例可见表2。

表2 “亻那”的使用情况

吴语本用“亻那”对应《广训衍》的官话型“你”、对应《直解》的官话型“你们”,用例如:

官1:挑拨你一家子不和,从此争争竞竞,胡吵乱闹。

官2:就播弄你一家子不和,从此争争竞竞,胡吵乱闹。

官1:但是你兵民们那一个不知道孝顺是好事?

官2:但是你们兵民们也知道爹娘该孝、哥哥当敬?

吴语本中,人称代词前可以前加“是”或“自”,如“自亻那”“是亻那”,使用频次较高,用法和语义相近,亦可同时出现。用例如:

官1:都是游手无赖的和尚、道士造作出来诳骗你们的,你们偏要信他。

官2:都是游手无赖的和尚、道士造作出来逛骗你们的方法,你们偏要信他。

经统计,吴语本存在128例“是亻那”,既可作主语也可作宾语,因此可能已经词汇化了。“是亻那”位于句首时,通常对应另两种材料中官话型的“你们”,少量用例则分别对应“你”和“你们”。用例如:

官1:只顾你们争闲气,就有人来挑唆你们,搬斗你们的是非。

官2:你们只顾争闲气,就有人来挑唆,搬弄是非。

“自亻那”43例,只见用于表示第二人称代词复数“你们”,不见直接对应物主代词“你们的”的用例。用例如:

官1:但是你们勤谨固然是该当的,还要一个“俭”字。

官2:但是你们勤谨固是该当的,还要用度俭省才好。

吴语本中,“自亻那”“是亻那”常常同“个”搭配,作物主代词表示“你们的”。用例如:

官1:连你们的祖宗都说的不成人了。

官2:连你们的祖宗都说的不成人了。

当“亻那”后直接跟名词时,含义为“你的”。其后所接续名词可以是有血缘关系的亲属称谓,如“爷娘、弟兄、哥哥”等,也可以是无血缘关系的普通称谓,如“兵丁、百姓”等。吴语本“亻那”在《广训衍》《直解》中对应物主代词“你的”,但“你的”时有时无。此外,吴语本中“亻那”后直接连接名词,其间未见用表“的”的结构助词“个”连接的情况。具体用例如下:

官1:如今弟兄们不和都是为争财起见。

官2:如今弟兄们不和都是为争财起见。

吴语本的“亻那”对应另两种材料的“你(们)”,表示“你(们)的”:

官1:或是听信家中女人的说话,或是被旁人暗害,挑拨你一家子不和。

官2:或者是听了妇女、孩子的混话,或者是受了旁人的挑唆,就播弄你一家子不和。

官1:逢赦不赦的,你百姓们多有犯者,不可不知。

官2:逢赦不赦的,你们百姓不可不知。

当“亻那”后搭配的是“个”时,“个”是表“的”的结构助词,“亻那个”表示“你们的”,不直接对应另两种材料中的“你的”。“亻那个”用例如:

官1:

当后接名词与人类密切相关时,吴语本更常用“侬个”对应另两种材料“你的”“侬”。在本文所调查的三种白话本中,吴语本以表第三人称“伊”“伊拉”对应另两种材料中官话型的“他”“他们”。第三人称代词复数“伊拉”在吴语本中出现71例,数量远高于另两种材料所使用的“他们”,但这种对应并不严格。

三、第三人称代词:“伊”

(一)吴语本常见“伊”

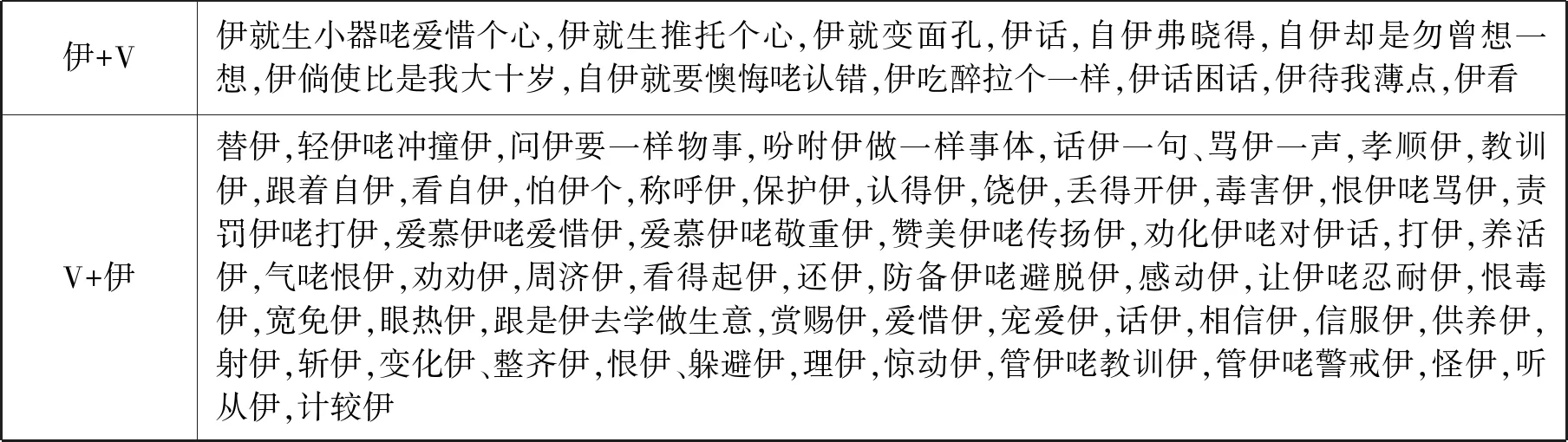

“伊”在吴语中作代词,表第三人称单数“他/她”的意思,石汝杰(2006)指出现代吴语方言第三人称代词多用“伊”(夷),郑伟(2017)调查后认为魏晋时期吴地方言代词“亻渠”经常写作“伊”。在本文所调查的吴语本中,“伊”的用例十分多,因此推测“伊”至少仍是可见于清末吴语文献的。我们对三种材料进行异文对照,发现吴语本以“伊”基本对应另两种材料中官话型第三人称单数“他”;在表第三人称复数时,吴语本以“伊拉”对应另两种材料中使用的“他们”。使用情况如下:

表3 “伊”的使用情况

伊+V伊就生小器咾爱惜个心,伊就生推托个心,伊就变面孔,伊话,自伊弗晓得,自伊却是勿曾想一想,伊倘使比是我大十岁,自伊就要懊悔咾认错,伊吃醉拉个一样,伊话困话,伊待我薄点,伊看V+伊替伊,轻伊咾冲撞伊,问伊要一样物事,吩咐伊做一样事体,话伊一句、骂伊一声,孝顺伊,教训伊,跟着自伊,看自伊,怕伊个,称呼伊,保护伊,认得伊,饶伊,丢得开伊,毒害伊,恨伊咾骂伊,责罚伊咾打伊,爱慕伊咾爱惜伊,爱慕伊咾敬重伊,赞美伊咾传扬伊,劝化伊咾对伊话,打伊,养活伊,气咾恨伊,劝劝伊,周济伊,看得起伊,还伊,防备伊咾避脱伊,感动伊,让伊咾忍耐伊,恨毒伊,宽免伊,眼热伊,跟是伊去学做生意,赏赐伊,爱惜伊,宠爱伊,话伊,相信伊,信服伊,供养伊,射伊,斩伊,变化伊、整齐伊,恨伊、躲避伊,理伊,惊动伊,管伊咾教训伊,管伊咾警戒伊,怪伊,听从伊,计较伊

吴语本中常见“伊”表示“他”之用例,如:

(25)吴:爷娘吩咐伊做一样事体,伊就生推托个心,弗肯听爷娘个命;爷娘话伊一句、骂伊一声,伊就变面孔,落开是嘴咾勿快活。

官1:父母说他句,他就变脸;父母骂他声,他就应嘴。

官2:爹娘吩咐一桩事,他就生推托心,不肯依从;爹娘说他一句、骂他一声,他就变脸。

“伊”前可加前缀“是”“自”。用例如:

(26)吴:是伊倘使比是我大十岁,我就挨肩擦背个跟着自伊,总弗敢夺大。

官1:他若比我大十岁,我就尊他做哥,他若比我大五岁,我就挨肩随着他,就不敢僭越他了。

官2:他若比我大十岁,我就尊他为哥哥;他若比我大五岁,我就挨肩随着他,不敢僭越他。

同期文学作品中亦有较多“伊”表第三人称的用例,如《八洞天》卷八“听伊言,声声恨佛”、 《八仙得道》第四回“和伊娘不嫁而产的故事”、《白牡丹》第十回“李锦云年纪比伊兄还少”、《二十年目睹之怪现状》第六十四回“屡次函催,伊总推称汇兑不便”等,但与“是”“自”搭配的情况极少见。

(二)吴语本的常见搭配“伊拉”

盛益民(2013)曾撰文讨论了吴语中一个重要的复数标记形式“拉”的来源问题及其演变过程与发展方式,此外游汝杰(1993)、梅祖麟(2004)等学者也在吴语复数标记等研究中取得了诸多成果。戴昭铭(1999,2000)认为复数完全式“拉个”省略则变为人称代词后的“拉”,来源于“两个”,未必包括听话的一方。盛益民(2013)引钱乃荣(1999)、刘丹青(2003:209)的观点指出,“拉”可作复数词尾(复数标记)[7],人称代词复数后缀表集体或集合,而具有这种功能的“拉”为“关联标记”。本文赞同这一观点。

在吴语本中,用于人称代词或表亲属称谓名词后的有122例。用例如:

(27)吴:百姓拉不过挂个门牌,至于接连拉个宅子查察盗贼个法子,总无得啥实在个心肠去做。

官1:百姓们不过先设一个门牌,至于联属乡里、稽察贼盗的法子,总不见实心奉行。

官2:百姓们不过挂个门牌,至于联属乡里、稽查贼盗的法子,总不见实心奉行。

上例中,吴语本中“拉”对应另两种白话本中的“们”。此外,还有“伊拉”71例,“侬拉”4例,“女眷拉”2例,“百姓拉”32例,“小囡拉”1例,“子孙拉”3例,“子弟拉”10例。这些搭配均以“NP+拉”的形式存在用例,其中的“拉”是与该名词短语意义相关联的标记,表示与之关联的群体。

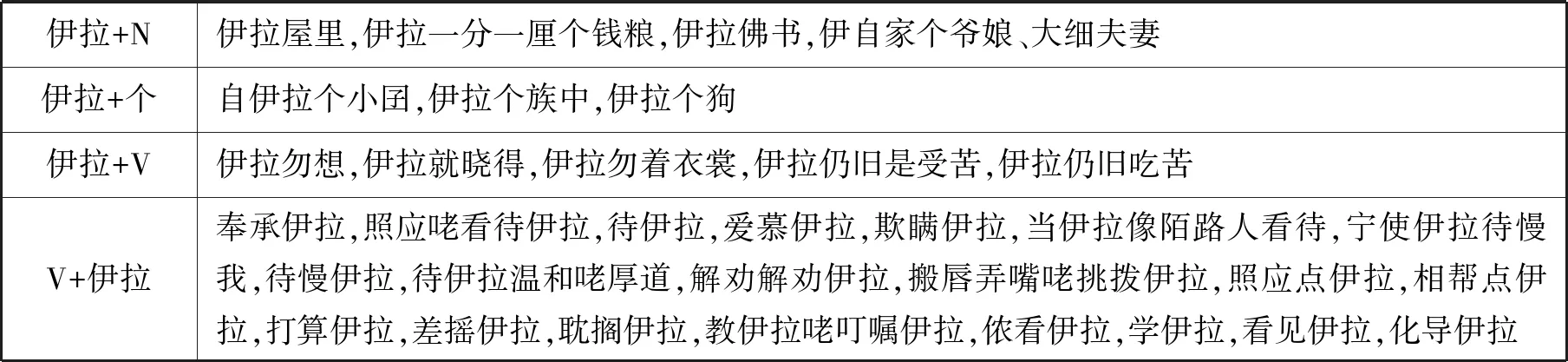

在吴语本中,“拉”与第三人称代词搭配时,除了4例“拉”接第二人称代词“侬”,有71例接第三人称代词“伊”,“伊拉”在吴语本中总体比例占到与“拉”搭配词的半数以上(71/122),因此我们在这里做些讨论。“伊拉”使用情况如下:

表4 “伊拉”的使用情况

“伊拉”在现代上海话中表示“他们”,但在吴语本中,既可以对应“他”,也可以对应“他们”,这同“伲”可以对应另两种材料中的“你”和“你们”的情况相似。并且,“伊拉”在对应“他”和“他们”时,其界限似乎也不严格。如下例中,“伊拉”出现指代“他、他们”的情况。

(28)吴:情愿是伊待我薄点,我口末格外要待伊来厚点,宁使伊拉待慢我,我总勿要待慢伊拉。

官1:不拘什么礼,宁可他给我的薄些,我给他的厚些;不拘什么礼数,宁可他们待我疏慢,我不可待他疏慢。

官2:宁可他给我的薄些,我给他的厚些;宁可他们待我简慢,我不可待他简慢。

《广训衍》《直解》中使用“他”之处,吴语本存在使用“伊拉”之例。

(29)吴:勿沦大个兄弟、小个兄弟,我待伊拉、爱慕伊拉如同小囝一样。

官1:兄弟们凭他多大年纪,我只把他当娃儿待。

官2:兄弟们凭他多大岁数,我只把他当娃子待。

“伊拉”后可直接跟表“家”之义的地点。

(30)吴:伊拉屋里九代勿曾分家。

官1:他家九辈子都在一院儿住。

官2:他家九辈子不曾分家。

(31)吴:伊拉屋里有一百十只狗,亦拉一只家生里吃饭个。

官1:他家有百十个狗也都在一撘儿喂养。

官2:他家中有百十条狗,一牢喂养。

上例中,吴语本用“待伊拉”和“爱慕伊拉”对应把兄弟当小孩对待,行文较繁复。这种吴语本中重复使用“伊拉”进行复指而另两种材料中已经省略的用例并不少见,可能是用方言土语进行口头阐释时,是使文意晓畅的需要而增加的表达。用例如:

(32)吴:倘然爷娘前头还有爹爹、阿奶垃拉里,盖口末也要替恤爷娘个心,加意用心个奉承伊拉;爷娘身边有侬个小兄弟咾小姊妹,侬也该当替爷娘加意照应咾看待伊拉。

官1:

上例中,吴语本中第一个“伊拉”指代前文出现的“爹爹、阿奶”,第二个“伊拉”指代前文出现的“小兄弟、小姊妹”。而《直解》省略了指代的对象。

虽然“伊拉”和“伲”在语义上具有相似的情况——难以区分单复数,但“伊拉”同“伲”在使用上仍然是有所不同的:“伲人”可以直接对应“人”,意义上是泛指一切的“人”,而“伊拉”需加“人”,以“伊拉人”对应这个“人”:

(33)吴:伊拉人若然咾挪前邻后舍来如同像一个人,该当有福同享、有苦同尝。

官1:人若把乡党联属的都成一个人,有好处大家享,有苦处大家受。

官2:人若把乡党联属的都成一个人,有好处大家享,有苦处大家受。

四、余论及小结

(一)特殊的复数形式——“淘里”

吴语本中还有一种特殊的复数表达形式也值得我们注意——“淘里”。张佳文(2009)认为“淘”指某一特定群体,可以解释为“……之间”,也写作“道里”。据魏兆惠(2014)研究,“淘”来自于吴方言,原本写作“道”,表示同伴。在不少吴地作品中可见,如《海上花列传》第三十一回“倪朋友淘里”,《十尾龟》第二十回“朋友淘里羡慕我”,《人海潮》第五回“她从前一向轧在江北人淘里”等等。在本文所调查的材料中,出现4例“淘里”。例如:

(34)吴:亲弟兄淘里如同一个人身上手脚,那能咾还要论长论短呢?

官1:一个哥儿兄弟,亲亲的手足,如何争长论短?

官2:一个哥儿弟兄,亲亲的手足,如何争长论短?

上例中“淘里”用于复数概念。吴语本囿于材料篇幅不大,用例有限,仅见“淘里”与“弟兄”搭配,表示“兄弟们、弟兄们”,因此不作更多讨论。

(二)小结

经本文调查,其人称代词使用情况归纳如下:

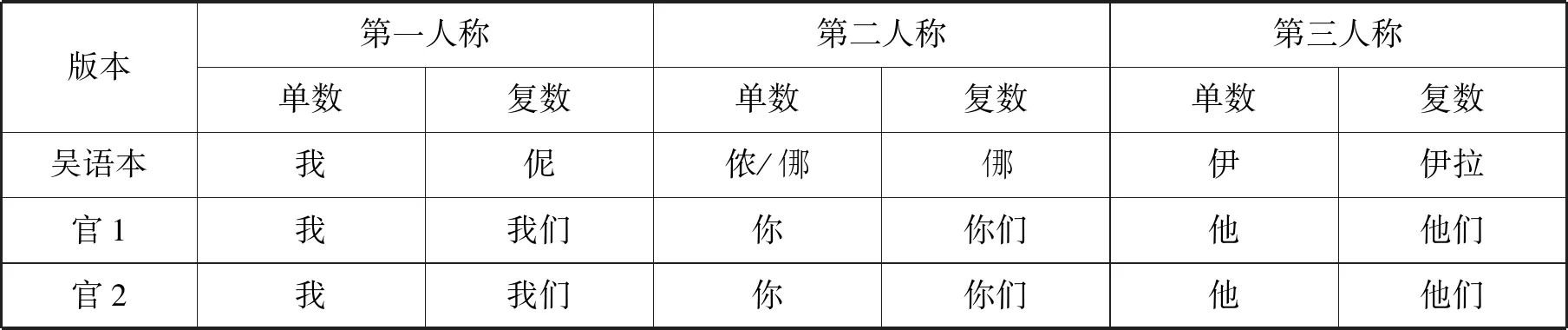

表5 三种人称代词使用情况

表第一人称代词单数时,三种材料均倾向使用官话型的“我”,只有在作复数时,吴语本用“伲”而不用“我们”。吴语中常用的“侬”具有“我”“你”“人”等多重含义,但在吴语本中主要用作第二人称代词,而不用“你、你们”。此外,还使用“亻那”。“亻那”前可搭配“是”和“自”,单复数之间界限较模糊。第三人称代词“他”在吴语本中为“伊”,“他们”为“伊拉”。反身代词使用南方色彩的“自家”,人称代词后接“淘里”和“拉”等形式变为复数表达,其中“拉”与第三人称“伊”搭配的频率最高。因此,吴语版《圣谕广训直解》是一部很好的清末吴方言研究材料,对该材料的深入研究对官话传播与方言比较研究具有参考意义。

注释:

[1] 见《汉语大词典》第1卷,第1284~1285页。

[2] 石汝杰先生在多篇文章中均提到这一点,如石汝杰(2006)《明清吴语和现代方言研究》第148页表述:“倪/伲”类出现的相当晚,主要见于清末民初文献。再如石汝杰(2015)《明清时代北部吴语人称代词及相关问题》第29页表述:“(倪/伲)这一类出现得相当晚,主要见于清末民初文献。”

[3] 参见《明清吴语词典》,第453页。

[4] 引例《六书故·土风录17卷》:吴人谓人曰侬,即人字之转声。瓯人呼若能(今常熟正作“能”音)。又参见《明清吴语词典》,第458页。

[5] 参见《正字通》第86页第17字。

[6] 参见《中文大辞典》第1018页。

[7] 在“拉”作人称代词复数方面已有游汝杰(1988、1992、2003)、陈实(2012)、张玥(2012)、戴昭铭(2000)等作过相关研究,本文不作展开。盛益民(2013:210-213)对“拉”的这种用法称为“复数词尾(复数标记)”。