县域环境下汽车市场的消费理论分析及其营销对策研究

2020-07-16包嘉成

包嘉成

摘要:县域市场是各汽车生产企业必须关注的重点细分市场,同时县域市场又具有不同于城市中心区的需求特征,使得企业在营销上需要做出一定的调整。本文从社会学的消费理论出发,通过对县域市场的特有消费环境分析,研究这些环境因素对县域汽车消费者需求偏好的影响,进而给出了汽车企业拓展县域市场的策略建议。

关键词:县域消费市场;汽车消费;汽车销售

一、引言

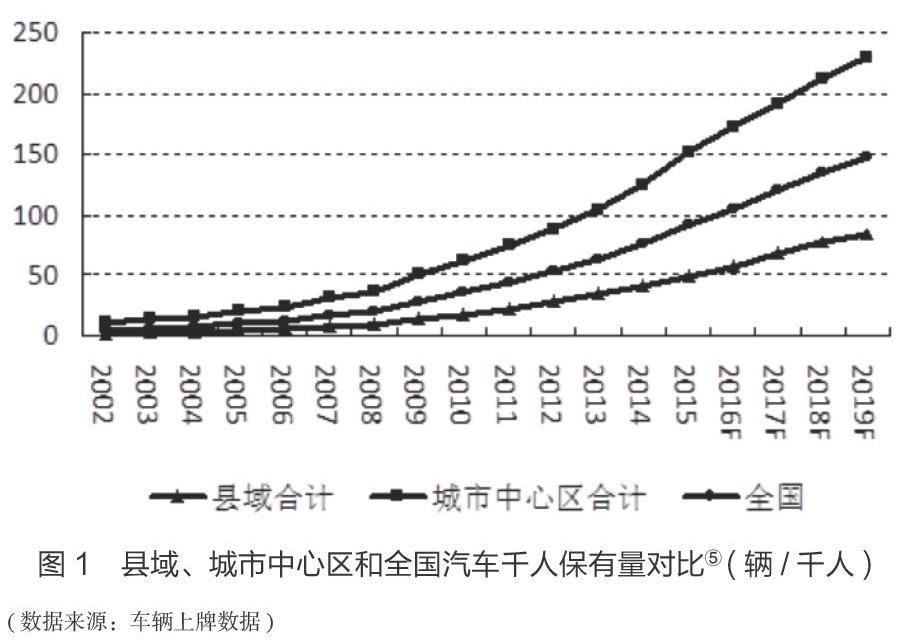

2019年中国汽车市场共实现销量2577万辆,在保持全球第一的同时,需求规模继续萎缩,同比增速-8.2%。2019年中國汽车的千人保有量仅为186辆/千人,相比美国、日本、韩国等先导国家的千人保有水平还有很大差距。当前中国汽车普及的放缓,与人均汽车保有水平较低的县域汽车市场直接相关。

供给侧调整、乡村振兴战略对拓展县域市场,进而促进整体市场复苏具有重要意义。当前县域汽车销售与购买力低迷,汽车企业无法控制需求侧的变化有关,但可以通过改进汽车产品与市场营销,在供给侧做工作,以匹配县域汽车消费的特征。过去,汽车企业对县域市场的供给长期缺少针对性的研究,对县域环境下的汽车消费特征缺少总结提炼。而市场营销以“为用户提供价值”为出发点,离不开对目标群体消费特征的把握。

多项研究已经表明,消费行为不是个体孤立的,而是受到外部环境的直接影响。华光彦(1985)在对消费者心理的研究中指出,无论消费者从接触商品到购买商品是一个多么复杂的过程,概括起来都存在对商品的认知过程、情感过程与一致过程,且这些心理过程都具有局限性、社会性与个性特征;其中社会性体现为消费个体的理智感、道德感和美感,以及受周围人消费行为的影响。

县域独特的消费环境,造就了县域的消费特征。雷根生和陶静(2007)总结了县域农村消费品市场存在消费水平低、层次不平衡、消费环境差、发展潜力大等特点。陈文伟(2009)则点明“县域是以县为中心,以乡镇为纽带,以农村为基础”的基本性质;并归纳出县域消费品市场发展水平低,存在买方受购买力限制、卖方受地域限制、买卖双方关联受资源分散限制三方面的原因。

县域汽车消费的相关理论研究稀少。汽车消费研究兴起于2002年汽车进入家庭之后,近年此类研究主要是以特定产品用户为主体,如:新能源汽车用户(尤嘉勋等,2015)、自主品牌用户(刘雯,2013)等,主要研究方法是对某类用户的量化分析,以及与整体汽车消费人群的静态比较。专门针对县域汽车消费的研究数量稀少,已收集到的主要采用典型样本组微观研究的方式(张红霞和方冠群,2014),研究结论以特征总结为主,而基于县域汽车消费特征的营销对策建议较少。

本文试图将县域消费与汽车消费相结合:一方面采用消费理论对县域汽车消费的特征进行总结;另一方面采用经典的“4P理论”①为汽车企业拓展县域市场提供营销对策支持。

在对汽车消费环境和已有相关文献研究的基础上,本文剩余部分做如下安排:第二部分基于消费理论对县域市场的整体消费特征进行分析;第三部分则是将县域市场的整体消费特征与汽车消费相结合,总结县域汽车消费的若干特点;第四部分是在第三部分总结出来的县域汽车消费特点的基础上,提出营销对策建议;第五部分是全文小结。

二、基于消费理论的县域市场消费特征分析

按照社会学的消费理论,“消费是一个社会人在宏观和微观的社会结构下的策略性活动”,也即消费者选择某种产品是在一个人际影响的社会环境下实现的。根据这一理论,县域的宏观和微观环境必然会对县域消费产生影响,使县域消费出现不同于城市中心区的独特性,我们将其总结为“五个不同于”:

(一)不同于城市中心区经济结构的复杂,县域的经济结构相对简单

县域是相对于城市中心区而言的区域概念。不同于城市中心区以连片城镇化、城市功能集聚为特征;县域具有地域广、人口多、经济发展相对滞后、服务农村等特点。县域占有全国92%的国土面积,69%的人口,但GDP仅占44%。2016年,县域的城镇化率约为43%,同期全国城镇化率为57%;而且县域内即使是已经城镇化的人口,普遍与农村有或多或少的联系。

城市中心区经济发达,经济主体多样,既有不同规模的企业,也有外资、国有等多种企业性质,为劳动力提供了多层次的就业岗位。而县域经济的主体以私营民营企业和个体工商户为主,具有经营规模小、抗风险能力弱等特征。经济主体多样性的缺乏一方面降低了县域劳动者的收入稳定性,另一方面也无法提供更多的中高收入岗位,造成县域的居民中,具有稳定工薪收入的人群规模偏小,中产阶级难以成型。从图形上看,县域居民的收入分布会更类似图钉形:绝大多数人收入水平较低,极少部分私营企业主具有高收入,连接两部分人群的是少部分体制内工薪阶层(含国企)。

(二)不同于城市中心区普遍的“匿名化”现象,县域市场以本地人口为绝对主体

在城市中心区,人与人之间是陌生的,个体受到的束缚较少,人对通过消费来表达自我有更高的诉求。因此,城市中心区的消费往往会更加突出其主观属性与符号属性②,具有更强的“彰显自我”与“越级消费”的特点,例如城市的上层中产阶级越层消费豪华车。反之,县域市场以熟人社会为基本特征,消费的社会属性更加突出,消费者往往更趋向“求同”而非“求异”;一个圈层选择类似的产品作为符号,跨圈层消费的可能性降低。同时,在熟人社会中,口碑的作用会更加明显。

(三)不同于城市中心区生活节奏较快,县域居民具有较为充裕的时间

城市中心区吸引了县域内具有较强“自我激励”的人口以提高区域竞争优势,而效率的提高反过来使城市中心区出现职场竞争加剧、生活节奏加快等现象,人们的时间普遍变得碎片化,因此消费者愿意花钱购买服务以节约时间用于更美好的事物。而县域消费者既缺少足够的工作机会,也缺少丰富的娱乐活动,降低了单位时间的价值含量。县域居民更频繁面对的是“有时间,无事做”,其时间的使用更趋整片化,造成的结果是服务的价值在县域市场还得不到消费者足够的关注。