非物质文化遗产视角下龙川马灯舞的保护与传承研究

2020-07-16骆斯琴

骆斯琴

(河源职业技术学院,广东 河源 517000)

马灯舞,又叫打马灯、打纸马,是客家人祈求风调雨顺、国泰民安,向往美好生活的一种民间传统艺术,[1]是集民间音乐、民间舞蹈、民间工艺于一体的综合性艺术,以净、旦、生、末、丑五大行当角色,运用花车、纸马、花灯、鸡、鲤鱼、幌、花扇等道具及民间锣鼓乐器载歌载舞表演,[2]流行于广东省东北部的客家地区,深受客家群众的喜爱。

马灯舞采用了客家山歌的优美曲调、客家话演唱、风趣的舞姿等,都具有浓郁的客家民俗文化气息,深受群众的喜爱。马灯舞有着广泛的群众基础,是河源市目前保存良好且最具代表性的民间传统艺术节目。为了使这一民间的传统艺术传承下去,2016年马灯舞被列入河源市第六批非物质文化遗产代表性项目名录,其中的龙川李埔马灯2018年又被列入广东省非物质文化遗产代表性项目名录。近年来,龙川县文化部门派出专业编导、作曲人员寻找懂得马灯舞渊源和传统打法的老艺人,并着手收集、整理、保护资料。如今,马灯舞是龙川县山歌剧团的保留节目。

一、马灯舞的历史渊源

广东省龙川县是文化古县,是客家人的集居地,是岭南文化、客家文化的发祥地之一,客家文化源远流长,是我国中原文化的积淀与传承,追溯马灯舞的历史,两千多年前南越王赵佗从中原南迁在龙川建县,部分中原人也随赵佗南迁在龙川县定居,原先在中原流行的马灯舞也随着赵佗南迁传进了龙川,并在龙川县开花结果。中华人民共和国成立初期,龙川马灯舞就曾经参加粤东地区和韶关地区的文艺表演,改革开放后马灯舞在龙川县各镇非常盛行,龙川县多个乡镇都有马灯队,比如上半县的廻龙李埔马灯、黎咀和围马灯、龙母马灯、丰稔马灯、田心马灯,下半县的通衢马灯、鹤市马灯等等,每到新年、元宵节等民间传统节日都会邀请马灯队来村里演出,希望马灯舞表演能给他们村带来吉祥与兴旺。所以马灯队来村演出会受到村民的热情接待,总是争着把马灯队接入自己村表演。各个乡镇的马灯表演形式大致相同,都极具客家文化艺术特色。龙川的客家人用马灯舞的文艺表演形式,一是教育自己的子孙记住自己的祖先在中原;二是通过打马灯这一文娱活动形式加深乡亲交流,延续亲情文化;三是通过观看马灯舞表演崇文重教,提倡文明,丰富精神家园。

二、马灯舞的表演形式

马灯舞采用客家山歌的形式演唱,边唱边跳,用锣鼓、秦琴、二胡等乐器伴奏,腔调欢乐祥和,有独唱、对唱、齐唱等形式。马灯舞表演时锣鼓敲起,马骑士骑着彩色纸马上场,踩着鼓点在舞台上跑一圈,接着举着幌子的小丑、推着马灯小姐(阿旦)的马夫、举着鸡或鲤鱼的丫鬟上场,此时音乐响起马灯调,阿旦欢快地边唱边跳。马灯舞的表演分为三个部分:一是拜马,俗称“打四围”,阿旦、小丑、丫鬟等角色上场后按东南西北四个方向分别表演一次,让四周的观众都能看到他们的精彩表演,这是礼节性的表演;二是“打四季”,就是唱“马灯调”,唱马灯调时歌词从一月份唱到十二月份、从春季唱到冬季,意在祈求一年四季风调雨顺、平安吉祥;三是唱客家情歌,采用客家山歌曲调,意在向往美好的生活,追求美好的爱情。现在马灯舞的表演经过简化、演变,这三个部分已经相互融合在一起了。

三、马灯舞的艺术特色

(一)马灯舞的歌词特色

马灯舞的歌词通俗易懂,形象生动,乡土气息浓厚,艺术特色鲜明,内涵丰富,教化意义明显。有劝赌的《十劝赌》,有反对吸毒走正道的《劝毒》,有歌颂共产党政策好的《拆字》,有歌颂劳动人民丰收喜悦的《马灯调》《打四围》,有反映人民群众生活的《十劝郎妹》《媒婆调》《打五更》《锄泥挖土冇奈何》,有青年男女向往美好忠贞爱情的《想郎妹》等等,都具有丰富又形象的文学价值,歌词的结构短小,朗朗上口,易唱易记易流传。

马灯舞歌词非常口语化,歌词贴近生活,张口就唱,歌词表现手法多样,采用了《诗经》中的赋、比、兴的表现手法和比喻、排比、对偶等手法。[3]

(1)赋,在马灯舞歌词中运用常见,所谓“赋”即直接叙述事物,铺陈情节,抒发感情。例如在《尊老爱幼山歌》中运用了赋的手法:

家庭和睦万事兴,团结和气值千斤,

尊老爱幼是美德,公婆互爱又互敬,

个个后生爱分明。

(2)比,比即喻,比喻是最常用的手法。例如在《采茶》中运用了比的手法:

过了一山又一沟,阿姐采茶又唱歌,

优美声音似鹩哥,歌声回荡在山沟。

(3)兴,就是即兴的表现手法,马灯舞也常用这种张口就唱的真情流露的手法。例如在《打四围》中:

九月里来是重阳,男女老少乐洋洋,

现在农村大变样,世代依靠共产党。

十月里来十月朝,五星红旗迎风飘,

战胜自然介灾害,全靠党的好领导。

(4)排比,将意义相近或相关的、结构相同或相似的句子排列在一起。例如,马灯调《十劝赌》运用了这种手法:

四月里来出禾花,劝君千万爱顾家,

赌钱就像针挑刺,赌钱就像水推沙。

(5)对偶,用数字相等、结构形式相同、意义对称的两个句子排列在一起。例如,马灯调《媒婆调》运用了这种手法:

跳脚佬配缺嘴婆,驼背子配瘌痢婆,

缺牙耙配麻面婆,矮古仔配高脚婆,

只要啀媒婆出面,保证亲事能说合。

(二)马灯舞的音乐特色

马灯舞的曲调是客家山歌、民间小调融合而成的马灯调,马灯调曲调优美、节奏流畅,曲式结构形式多样。马灯调的音乐性、趣味性较强。

1.节奏自由,曲调优美抒情,速度较慢

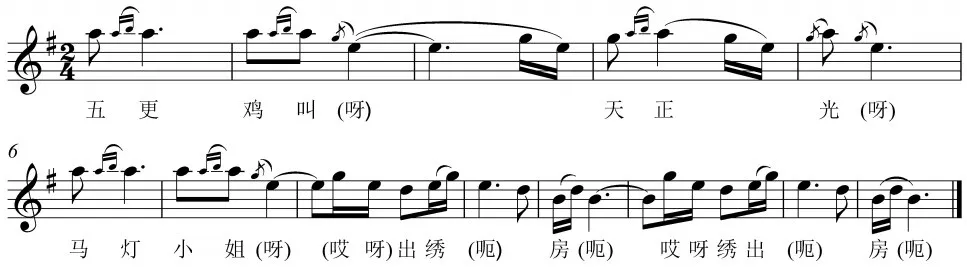

在马灯舞曲调中,节奏自由,曲调优美抒情,速度较慢的音乐较为常见,马灯调中常用倚音、颤音、滑音等装饰音,使简单的旋律变得圆润、委婉,情真意切。比如《五更鸡仔》[4](图1)。

图1 谱例1

2.节奏整齐,曲调欢快轻巧,速度较快

马灯舞的曲调具有浓郁的客家山歌韵味,节奏整齐,曲调欢快轻巧,速度较快,宜于叙事、说唱。比如《拆字歌》(图2)。

图2 谱例2

3.节奏简单明快

节奏简单明快的马灯调朗朗上口,易于叙事,易于流传,其曲调单一,通俗易懂,男女老少都会唱。比如《五更》(图3)。

图3 谱例3

四、马灯舞的文化艺术价值

(一)马灯舞的艺术鉴赏价值

“骑竹马,唱小调,敲金锣,奏繁弦”是龙川马灯舞的真实写照。马灯调节奏自由,节拍灵活,音乐风格多样,其饱满高亢的唱腔、朴素而朗朗上口的旋律,形成了自成一格的艺术美;马灯舞舞姿风趣,表演形式有说有唱、边跳边唱,具有鲜明生动的艺术特色。马灯舞道具的制作是集设计、绘画、雕刻、安装于一体的艺术创作;道具的种类多,有花车、纸马、花灯、鸡、鲤鱼、幌、花扇等;道具制作工艺烦琐,用竹篾、铁线、布、彩带、彩纸等材料制作;道具颜色鲜艳、喜庆,个个惟妙惟肖、栩栩如生,特别适合节日庆典游行、演出等艺术鉴赏。

(二)马灯舞的学术研究价值

马灯舞用娱乐的形式传授知识,具有宣传功能、教化功能,在民俗文化、历史文化、语言学等方面都具有一定的研究价值。马灯舞唱的是客家山歌,从社会学角度看马灯舞具有客家山歌的民俗性,反映了客家地区的民俗文化。比如有反映客家人婚丧嫁娶的“一家阿妹做新娘,十家阿妹看镜光”;有反映宗教信仰的“妹有心来哥有意,双双牵手拜娘娘(观音娘娘)”;有反映劳动生产的“三月里来好施田,掌握技术来抛秧,爱用科学耕好田,抓紧季节多打粮”。这些反映出客家人的生产劳动、文化生活,体现民俗风情,而且马灯舞是客家人历史文化、劳动生活的真实写照。据历史学家的研究,客家先民历经多次的南迁,两千多年前南越王赵佗从中原南迁在龙川建县,所以对社会学、历史学等都有学术研究价值。马灯调的歌词押韵、句式工整,并且继承《诗经》的传统文化,采用《诗经》的赋、比、兴表现手法和比喻、排比、对偶等手法在语言学方面也有一定的研究价值。马灯调的节奏、节拍、调式等特征对其他民间小调也具有一定的借鉴价值。

(三)马灯舞的精神文化价值

马灯舞是客家人的娱乐节目之一,生产劳动之余丰富了客家人的文化生活。马灯舞演出不受场地限制,在农村、广场、门坪、田段等地方,在节日或劳动之余,农民可以通过观看马灯舞表演愉悦心情、消除疲劳。马灯舞形象地表现了客家人的人民性,如爱国爱家、尊老爱幼、勤劳热情的精神。马灯舞的形式和内涵丰富,有反封建、反束缚的马灯调,有歌颂祖国、歌颂党、歌颂人民的马灯调,教育下一代要把这种精神文化传承发扬下去。龙川县旅居海外的华侨及港澳台同胞回乡探亲时都会提起家乡的马灯舞,都表示在外特别想看马灯舞,马灯舞已成为在外游子乡愁的寄托,是龙川客家人灵魂的家园。

五、马灯舞的保护与传承

非物质文化遗产是民间文化的延续,随着时代的变迁,非物质文化遗产保护工作已迫在眉睫。[5]马灯舞是客家人生产生活的真实写照,但是曾经盛行、繁荣的马灯舞也由于各种原因逐渐衰落,其原因是多方面的,面临传承人相继离世却无人继续传承,以及现代多媒体娱乐的冲击、资金短缺、曲调陈旧等困境。

(一)马灯舞的困境

1.马灯团演员年龄结构老龄化

马灯舞的演出人员年龄老龄化,传承人相继离世,面临失传的困境,比如黎咀和围马灯传承人邹国南已经去世,他的接班人胡继连也六十多岁;迴龙李埔马灯团团长吴明华已经六十多岁了,马灯团的其他演员年龄也已经五六十岁。现在村里的绝大多数中青年人在外务工,所以马灯舞面临失传的窘境。

2.新时代新颖多样的文娱活动冲击

现代文娱活动非常丰富,形式新颖多样,比如打游戏、唱卡拉OK、泡酒吧、打麻将、看电影等等,令年轻人沉迷其中而无法自拔,对马灯舞这种民间文化兴致不高。一些年轻人又因崇拜洋文化,觉得传统民间文化土气,满足不了他们的虚荣心,所以曾经繁荣的马灯舞观众大量减少,愿意参加马灯队表演的演员数量也严重不足。

3.演出团体经费短缺

马灯队的经费主要来源于乡镇拨款、社会集资。乡镇资金也匮乏,乡镇拨款数目小,社会集资较困难。团体经费短缺严重制约着马灯队的发展需要。比如马灯队演出道具、伴奏乐器的更新费用,日常排练、演出费用等,这些必要开支都无法保证,更别提演出人员的工资了,常常都要马灯队成员自凑经费去排练和演出。

4.马灯调曲调古老

因为资金短缺、人才缺乏,所以现在马灯舞演出的都是七八十年代的老剧目,马灯调也一直沿用的是以前的老马灯调,观众对老马灯调已经出现审美疲劳,所以要创新一些符合新时代气息的新马灯调,让马灯舞能够经久不衰地传唱下去。

(二)马灯舞保护与传承的对策

在2005年3月31日国务院办公厅发出的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》中,明确工作目标是“通过全社会的努力,逐步建立起比较完备的有中国特色的非物质文化遗产保护制度,使我国珍贵、濒危并具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护,并得以传承和发扬。”工作指导方针是“保护为主,抢救第一,合理利用,传承发展”。[6]政府主导的物质文化遗产保护制度虽然给马灯舞这种民间艺术带来了新的希望,但是马灯舞不是仅仅依靠政府就可以保护与传承发展的,它需要社会各界的共同努力。

1.成立客家马灯舞传承发展研究中心

成立客家马灯舞传承发展研究中心,一是要定期组织举办马灯舞培训班,使演员及乐器伴奏人员具备扎实的专业基本功;二是要开展马灯舞音乐、马灯舞传承人的调研工作,贯彻落实非物质文化遗产的相关条例,了解马灯舞传承工作的现状、问题,并提出相关建议;三是要建立相关音乐、传承人的档案,确立传、帮、带发展模式;四是要收集各乡镇马灯舞的相关视频、歌谱、道具制作资料并出版马灯舞的相关书籍;五是专业人才要对马灯调的作曲技法和歌词进行创新,把现代作曲技法与民间音乐相结合,创作出新的具有客家特色的马灯调,让马灯舞这个传统民间小调登上高雅的艺术舞台。

2.成立马灯舞展演中心

在龙川县文化馆或龙川县文化广场成立马灯舞展演中心,在新年、元宵节或庆典节日进行各乡镇马灯舞表演,或以镇为单位进行马灯舞比赛,促进各镇的马灯舞交流,起到宣传、保护与传承非物质文化遗产的作用。

3.以政府主导、社会参与的形式筹措资金

地方政府应拨出文化下乡专项基金扶持各乡镇马灯舞表演团体,在政策上鼓励社会团体、企业和各界热心人士积极参与马灯舞等非物质文化遗产保护传承的捐赠活动,通过政府主导、社会参与的形式筹措资金,作为民间艺术的传承经费,让马灯舞有生存之本。

4.建立人才队伍建设激励机制

建立相应的非物质文化遗产传承的协调机构,对各镇现有的马灯队成员进行相关的专业培训,提高他们的业务水平,并对各镇马灯队的成员给予一定的生活补助,特别是要给予传承人工作补助和传承经费,让他们安心为非物质文化遗产传承出力,为乡村振兴出力。

5.开展“非物质文化遗产进校园”活动

让马灯舞走进学校、走进课堂,培养学生对当地传统文化的兴趣,在学校成立马灯舞传习所,让马灯舞在校园播种、开花、结果。让下一代更好地了解马灯舞,并传承和弘扬地方马灯舞这种非物质文化遗产。

6.促进马灯舞的海外传播

广东龙川县旅居海外华侨众多,这些华侨都非常熟悉家乡的马灯舞,在海外的华人虽然新年也会举行马灯舞的表演,但总觉得缺少了家乡的韵味。因此,马灯舞可以搭乘“一带一路”建设的春风,促进马灯舞的海外传播推广,拓展马灯舞的演出范围,扩大马灯舞的影响力,提高马灯舞的知名度。

马灯舞是客家文化的积累与沉淀,是历史发展的见证,我们有义务、有责任对它进行保护与传承。马灯舞具有重要的历史文化艺术研究价值,马灯舞的保护与传承研究能使这个民间艺术得到有效的传承与发展,让马灯舞后继有人、世代相传,不断发展和弘扬本土文化艺术,达到以文化人、以文育人的目的,让客家文化焕发社会文明新气象,让马灯舞这种非物质文化遗产为乡村振兴出力。“马灯狮子庆丰年,歌唱党的政策好”,契合新时代精神,传承和推广非物质文化,充分发挥新时代文明实践中心的作用,对全面融入大湾区建设、提振文化自信具有重要的意义。