汉代甲胄复仿制的预研究*

2020-07-15梁启靖

梁启靖

(中国传统工艺研究会 甲胄研究会,广西 南宁 530001)

0 引言

有关汉代甲胄的研究,目前在考古及文物修复领域已有较多的学术成果.就现有成果来看,中国对于汉代甲胄的研究多是从古代军戎服饰的角度进行论述,如周纬先生的《中国兵器史》、[1]沈从文先生的《中国古代服饰研究》、[2]周锡保先生的《中国古代服饰史》[3]等都有较多篇幅涉及甲胄的研究,通常把甲胄作为军戎服饰的一个部分来讨论;又如白荣金先生的《甲胄复原》、[4]杨泓先生的《中国古代的甲胄》、[5]《中国古兵器论丛》[6]等论著,则专注于甲胄本身,基于翔实的出土甲胄资料和文献作为参考.

中国出土汉代铁甲基本上汇总于《甲胄复原》一书,该著作收录了中国几乎所有汉代铁甲的考古简报及修复资料,是一本出土汉代铁甲资料的集成文献.基于此,这也成为汉代甲胄研究的最权威的基础平台.文章基于《甲胄复原》内囊括的所有汉代铁甲的数据资料进行实验考古研究.学界相关研究焦点多是聚焦于出土文物的考古修复与复原研究,文章基于考古实物及前人复原简报的基础上,以契合实战功能的实用性原则为指导思想,着重对汉代甲胄的制造方式进行探究,并且对历代出土汉甲进行比较研究.根据甲胄制作材料及其实用需求的不同等情况,针对甲衣功能层级系统进行了更细致的划分及探析,从军工生产制作的角度大致将汉甲分为甲叶层、承重衬层、内饰衬层、包边层和缓冲层五部分结构进行剖析,并对汉代甲胄的复仿制结构及猜想进行了论证.

1 从军工生产角度对汉代甲胄进行结构探析

军事工业是以满足军队作战物资的需求为目的.战斗器具作为军事战争中的消耗品,补给需求的稳定,是战争获得胜利的重要保障.军械物资的生产,是高效、大批量生产的组织行为,必须拥有科学规划和统筹生产的合理工艺流程.关于汉代甲胄的出土实物研究,若仅从单品修复的角度来研究其制作工艺,则容易忽略甲胄作为军事装备的特殊属性,及其背后基于军事工业大量生产的诸多设计原则和便于高效制作的工艺细节.

在实验考古的仿制研究过程中,从便于制作的角度,将汉代甲胄做了以下的结构划分并加以探析.

1.1 甲叶层及其部件模块系统的划分

文章主要依据人体组织结构细分汉代铁甲层的构成情况,划分如下.

1.1.1 铠甲各部模块

(1)身甲胸部.

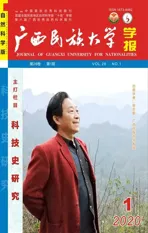

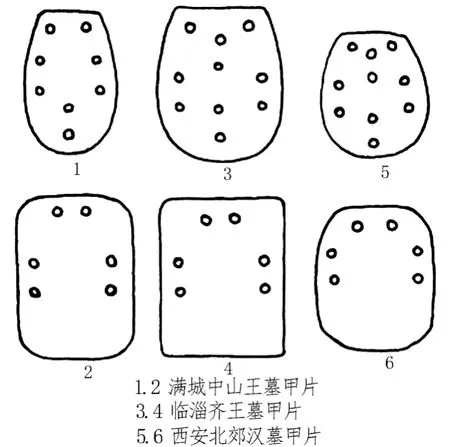

多数汉代甲片材质主要为钢铁,[4]形制各异,主要有呈竹简长条形、[7-8]方形四角抹圆 、[9]上平下圆盾形、[10-11]槐树叶形[12]和手指甲盖大小同盾形[13](图1).甲片上部边缘左右两角磨圆呈现半圆弧度,下部边缘两角抹棱去除直角尖锐部分,目的是防止甲片的边缘四角割磨皮肤、衣物.尺寸大小上,最长如楚王陵铁札甲(图1,a),甲片长宽比最小者在3∶1左右,最大者可达6∶1;[4]203呼和浩特二十家子城出土汉铁甲身甲(图1,b),甲片长为6 cm,宽度3 cm左右的长方形;[4]233其余甲片长度多为3~4 cm,宽度在2~3 cm,厚度在0.1~0.3 cm之间,最薄如西安长安武库汉残甲,为0.08~0.12 cm[4]222(图1,g).甲片正面略凸起,纵面及横面弧度与指甲盖弧度略同.相较于秦代铠甲巴掌大小的甲片,汉甲变为了小尺寸的细密的甲片.

图1 各类汉甲甲片Fig.1 Various armor in Han Dynasty

相较于秦代甲胄的甲片开孔特点,汉代甲胄的甲片开孔较少,更加的标准化,应是形成了更规范的生产制度.虽然众多汉代铁甲出土资料显示甲片的规格、尺寸大小不尽相同,但是同一领铠甲中的同部分、同区域、同类型的甲片,其形制尺寸还是基本保持一致.当然,局限于手工制作的甲片,无法像现代机械设备加工的那般精确,汉代甲片的大小、薄厚、开孔分布达到如此程度的标准化,已属不易.

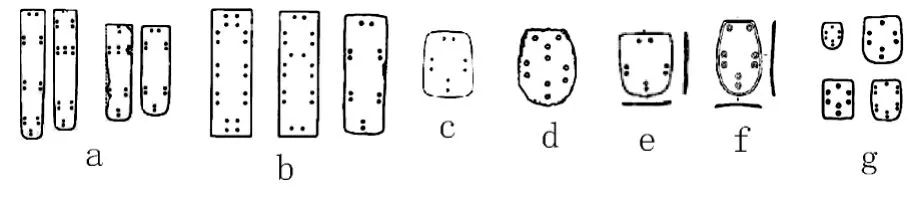

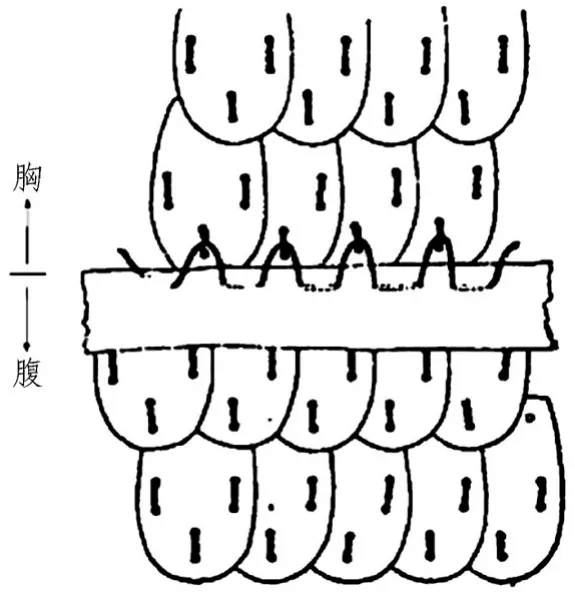

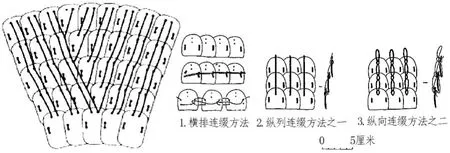

根据出土的实物判定,编甲绳的材质有麻绳、皮绳、丝带等.如山东淄博西汉齐王墓铁甲全部由麻绳组编、[4]155西安北郊汉墓铁甲胄用麻绳、[4]160河北满城汉墓铁甲用麻绳、[4]180广州西汉南越王墓铁甲用丝带、[4]168吉林榆树县(今榆树市)老河深出土汉代甲胄从甲片标本上遗留的痕迹判断似乎属于窄的皮条绳(图2).[4]252甲片编连方式主要有两种,一是上下相邻甲片的编连方式,主要是上行甲片的挂孔组与下行甲片的吊孔组重合上下孔位后,走绳编连稳固.二是左右相邻甲片的编连方式,主要是位于左侧甲片的右列拓孔组与位于右侧甲片的左列拓孔组重合孔位后,走绳编连稳固.胸部位置甲片编连后形成板结、板块,该部位的甲片组合纵向无法活动,横向可以卷曲,就如竹简札一般,故而称为“札甲”.也有如楚王陵出土汉甲一般的鱼鳞甲结构的编织形式,其编连后活动性能较板结、板块的札甲要好,可以在一定范围内做柔软的起伏扭动变化.

图2 身甲编连方式Fig.2 Body armor connection mode

(2)身甲背部.

背部甲片各项数据一般与胸部甲片相同.多数出土汉铁甲背部所用甲片片形基本与前身一致.个别异形片结构铠甲除外,如长安武库西汉残甲修复研究体现的,其铠甲后背背脊一纵列甲片形制规格与左右肩胛骨位置甲片的形制不同(图3).[4]225

图3 长安武库西汉残甲Fig.3 Armor of Western Han Dynasty in Chang’an Wu Ku

(3)身甲腹部.

腹部甲片各项数据一般与胸部甲片相同,大多数出土汉代铁甲,胸腹部形成一个整体.胸腹部虽同属于正面身甲,但是将两部分分离讨论,依据的是白荣金先生修复、复原满城汉墓中山靖王刘胜的陪葬铠甲的胸部与腹部的出土研究数据,该铠甲腹部上缘包边后,再将其与胸部下缘缝合(图4).[4]183

由于刘胜陪葬铠甲的甲片细密,同等面积下需要编织的甲片数量更多,以至于重量较大,当编甲绳索悬挂时与甲片的孔径边缘会因为摩擦而容易断裂,故而分离胸腹部件缝合组装,将腹部一大块铁甲的重量分担到胸腹分割线处的皮革衬里上.故而将腹部独立划分讨论.此考古发现,亦成为下文所讨论的皮革衬里实验考古猜想结构的一个重要依据.

图4 河北满城汉墓身甲胸腹部连结方式Fig.4 Abdomen structure of body armor,Unearthed in Han Tombs in Mancheng,Hebei

(4)身甲肋部.

肋部甲片各项数据一般与胸部甲片相同.

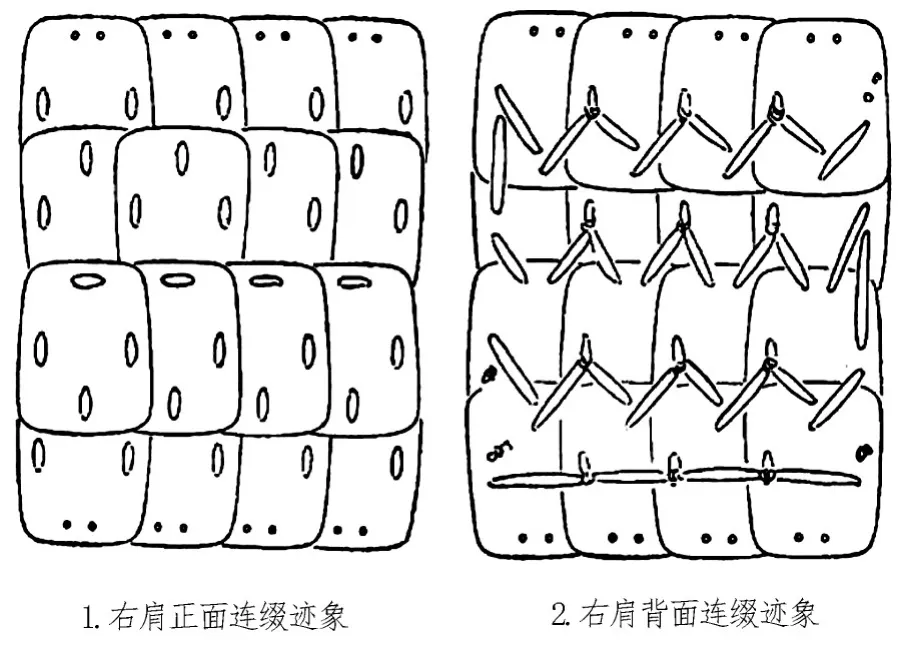

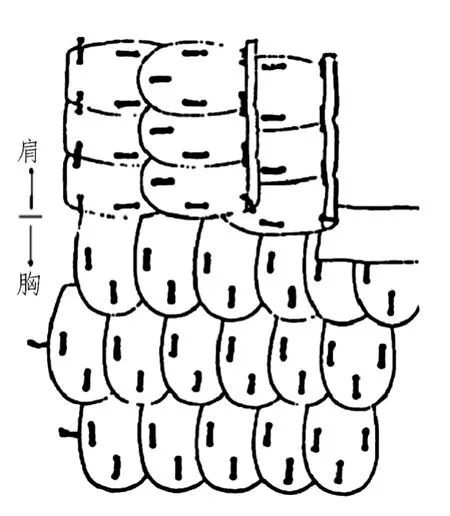

(5)身甲肩部.

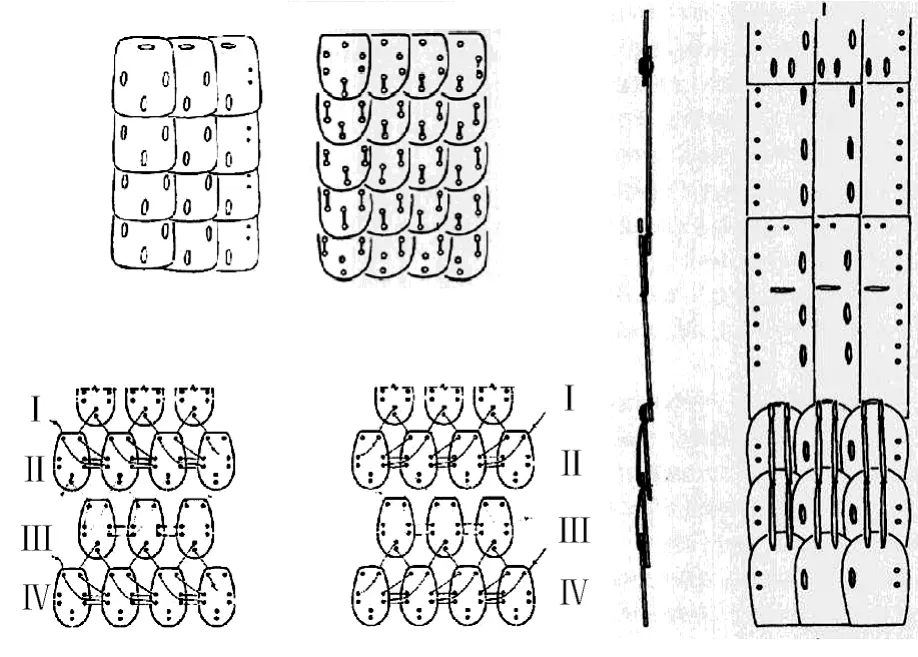

肩部甲片材质多为铁质,形制一般为长方形.肩部甲片用量较少,其形制特点与披膊处甲片相比较,多出了甲片宽边边缘的纵向左右两列圆孔,留为包边走绳所用(图5).也有以身甲甲片相同的甲片作为肩部甲片(图6);也有以肩部最高处为中脊,向前胸和后背方向阶段状降序编连的形式,甲片长边的吊挂组孔位重合对齐后走绳,甲片为长方形,通过固定式编连(图7).此处甲片编织成带状,如双肩包之肩带一般固定于肩部位置,没有活动性能.

(6)身甲披膊部.

甲片材质为铁,形制为圆头盾型或四角抹圆的方形,尺寸大小随身甲大小的不同而不尽相同,呈现一定的比例关系.披膊所保护的部位是大臂,活动较为剧烈,其编连方式要使得编成后的铠甲具备很好的伸缩活动性能.故而其开孔的特点主要满足吊挂作用,因吊挂的甲片活动性能优异(图8),由此就有吊挂孔组两个孔位横向分布于甲片上部,拓展孔纵向分布于左右两列.

图5 南越王铁甲肩部甲片编连方式FIg.5 Connection mode of shoulder armor,Unearthed in King of Nanyue Kingdom Tombs

图6 河北满城汉墓铁肩部甲片编连方式Fig.6 Connection mode of shoulder armor,Unearthed in Han Tombs in Mancheng

图7 内蒙古自治区二十家子出土铁甲肩部甲片编连方式Fig.7 Connection mode of shoulder armor,Unearthed in Ershi Jiazi,Inner Mongolia

甲片编连方式为上下伸缩式活动编连.由于只存在两个吊挂孔,则承接上行甲片编缀绳的孔和延伸出吊挂下一行甲片编缀绳的孔属于同一孔,一孔过两绳,呈现下行甲带悬挂于上行甲带的态势.横向编织则是拓展组孔重合孔位后以走绳的方式编连.多款披膊甲片的编法皆同图8.一般而言,披膊甲片横向编织成带状,纵向可以伸缩折叠,拥有较好的活动性能.

图8 身甲披膊部编连方式Fig.8 Shirtless part of Connection mode

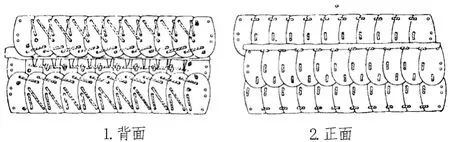

(7)身甲垂缘部.

垂缘部甲片的形制特点及编连方式,一般与披膊部位基本一致.仅在尺寸大小上略有区别,部分垂缘部甲片与披膊部甲片和身甲甲片大小基本相同,其形状主要是四角抹圆的方形(图9).

图9 垂缘片与身甲甲片对比Fig.9 Vertical margin of body armor

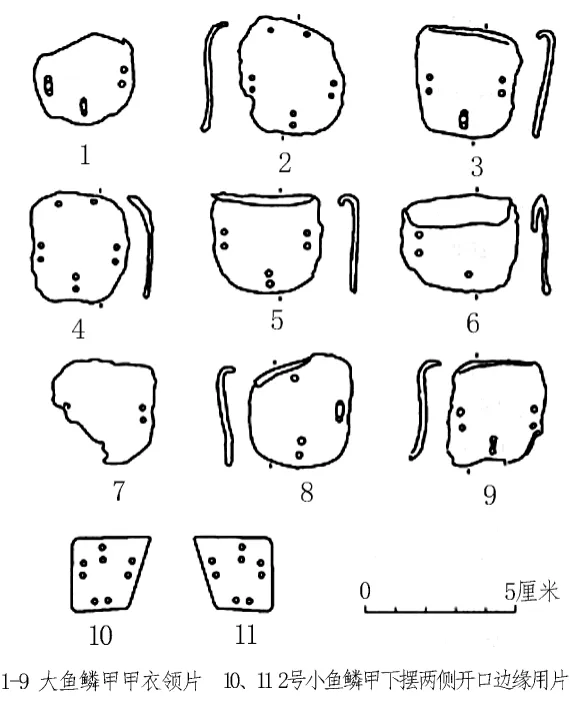

(8)异形甲片部.

异形甲片主要是指形制有别于众多同形制的身甲甲片,且数量稀少,仅存在于部分甲衣结合部以及甲衣边缘拐角处的甲片.在汉甲结构中,异形片主要出现于领口一周、腋下肋上一周及身甲各区域不同部件的结合处.其功能主要是为了更加贴合和保护身体,也让包边层缝纫走线更圆润,减少直角包边和折叠包边,令包边作业更顺畅,提高生产效率.如楚王陵大鱼鳞甲的衣领位置异形片(图10)和呼和浩特二十家子城出土汉甲的盆领异形片等.

图10 西汉楚王陵铁甲异形甲片Fig.10 armor of Collararea,Unearthed in Tomb of the king of Chu in the Western Han Dynasty

1.1.2 甲叶层各部接合方式

(1)肩胸结合部.

甲衣肩部甲带下缘与胸甲相结合,由于胸部甲带上缘吊挂组孔位与肩部甲带的长边边缘拓展组孔位并不完全重合,为连接紧密,必须要在肩部甲片边缘和胸甲上缘增开孔位.此结合处甲片也属于异形甲片范畴(图11).

图11 河北满城汉墓肩与胸的连接方式Fig.11 Shoulder-chest joint connection,Unearthed in Han Tombs in Mancheng

(2)肩臂结合部.

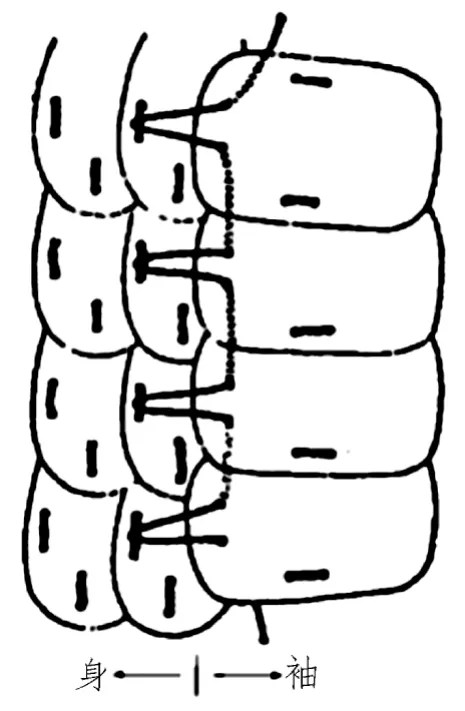

披膊上缘甲带的吊挂组走绳与肩部甲带临近披膊一侧的走绳,用挂耳方式连接,即袖甲与身甲连缀,如图12.

图12 河北满城汉墓肩甲与身的连接方式Fig.12 Connection mode of shoulder and armor joint,Unearthed in Han Tombs in Mancheng

(3)腰腹垂缘结合部.

垂缘上缘甲带的吊挂组走绳与腰腹部甲带临近披膊一侧的走绳,通过挂耳方式连接.

(4)腋下结合部.

腹部甲带、肋部甲带及背部甲带通过边缘甲片的横向拓展组孔连接.

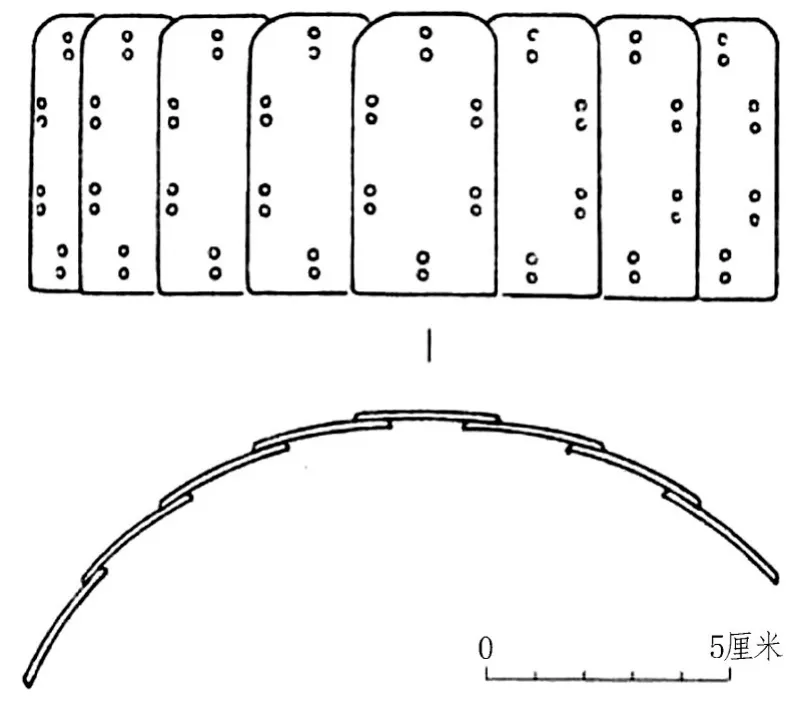

(5)盆领结合部.

盆领全部是由异形片组成的一个颈部护甲部件.其特点是所有的异形片围绕后颈部与左、右侧颈部呈C型分布,每一片异形片的弧度都必须根据前一异形片的位置与弧度进行调整,每一片异形片的开孔位置都要根据实际位置开孔,设置拓展组孔位,再进行连接.所以盆领制作是汉甲制作中效率最低的一项.

1.2 承重衬层

甲叶层是一领铁甲的最外层,也是防御攻击的第一层.甲叶层全部由铁甲片编制而成,铁甲片的开孔内缘以及甲片边缘虽然经过仔细的打磨、抹棱,但是在其自重下,在铁甲不断运动的过程中,甲片重叠位置的绳子极易受到磨损和切割,时间长了就会有甲绳被磨断.

汉甲甲叶层各个身甲部件组装完成之后,若直接穿上身,必然会使铁甲所有的重量都落在双肩位置.在双肩位置的编甲绳,则成为支撑全部铁甲重量之物,而肩部甲带仅有的肩胸接合处甲绳、肩臂接合处甲绳的绳数非常少,此处的编甲绳极易被磨断和切割,势必会导致肩胸接合处以下铁甲的脱落.所以必须要采取有效措施,来分担肩部编甲绳承担的重量.

汉代铁甲的肩部与胸腹部的连接方式,应当有分担重量的内部模块结构.在山东淄博西汉齐王墓铁甲的修复研究中,同样发现甲片背面有两层衬里,内层为皮革,外层为丝绢,[4]139-140这证实了铠甲内部结构中,有可能存在可以分担铁甲重量的承重皮革衬里,在这样的指导思想下,笔者大胆提出汉甲内衬系统中存在承重衬结构,并进行了试制,最后的试验证明,承重衬很好的验证了其设计的功能属性,保证了编甲绳只承担甲片的重叠状态的编连功能,而不是完全承重的功能,延长了甲叶层模块结合部编甲绳的使用寿命.

1.2.1 承重衬的模块结构

根据其各自分担铁甲叶层模块重量的位置,可以分解为坎肩胸部、腹肋部、背腰部、披膊部四大部.

(1)坎肩胸部.

坎肩胸部,包括肩部与胸部,材质为皮革,亦可能就是一件皮甲的合甲材质.造型类似于今天的马甲,但是其下缘仅仅只到胸腹线处.这样制作的初衷仍旧是模块化的指导思想,将胸部与腹部上下分离变为不同的部件,在损坏时方便更换,并且在生产的时候,可以将部件交给不同的工人同时制作,类似于今天的流水线上不同的环节.

该部件结构贴合身体,肩部的皮革宽厚,可以承受很大的重量.肩部与胸部一体,可以同时承担胸部甲叶层的重量,减轻胸部甲叶层编甲绳的压力.原因是肩胸一体的承重衬,与肩胸一体的甲叶层嵌合后成为一个整体,胸部甲叶层的重量不存在悬挂的状态,不会导致编甲绳过度摩擦.

结合我们对甲衣的研究,胸腹的内部承重衬模块分离,坎肩胸部承重衬是承重衬系统的核心部件,除去承重功能,本身也是第二层防御层.

(2)腹肋部.

腹肋部,材质也是皮革或合甲材质,造型如“凸”字或“口”字,取决于胸腹结合处缝线的高低.该部为腹肋部甲叶层的嵌入衬,如底座一般,甲叶层固定在承重衬上,将腹肋部甲叶的重量转移到该部件与其成为一体.腹肋部承重衬承担了该区域甲叶层重量,其上缘与坎肩胸部的承重衬下缘结合,使得腹肋部全部重量悬挂于坎肩胸部承重衬的皮革上,肩胸部甲叶编甲绳不再受到胸部以下重量的拉扯,达到了承重衬设计的目的.

与此同时,腹部、肋部作为另一个人体核心区域,异常脆弱,承重衬厚实的皮革也起到了第二层防御的作用.

(3)背腰部.

该部与腹肋部相同.

(4)披膊部.

该部承担披膊与大臂处甲叶层重量,非核心区域,该部第二层防御意义大于承重意义.

1.2.2 承重衬模块的结合方式

承重衬除了承重作用以及防御作用,其最大特点是具有快速拆卸的功能,主要是为了满足快速生产及野战情况下的快速维修.

秦汉时期战争规模逐步巨型化.“由于疆域广阔,边防战线拉长,边防军随之增加,在一般情况下,边防军为20万~30万.之后由于‘外事四夷’,边防兵力极盛,大约保持在50万~80万之间.”[14]为了满足成千上万的作战兵士的武器需求,军工的生产力也飞速发展.生产效率是满足大批量生产的关键因素之一,改进生产效率,也就成为军工技术一直努力的方向之一.甲叶层的模块化设计,是为了提高单位时间内的生产效率.同样,承重衬的模块化,也是方便大批量生产与组装.并且在野战条件下,作坊式的维修组装工作几乎是不太可能的.而大规模的战斗,必然导致铠甲大量损耗.如何在减少运输补给负荷的条件下,解决铠甲维修更换的问题,则成为保持一支野战部队作战周期的关键之一.

铠甲并非是永不损坏的,或者说,并不是真的刀枪不入的.“寻又领兵击九姓突厥于天山,将行,高宗内出甲,令仁贵试之.上曰:‘古之善射,有穿七札者,卿且射五重.’仁贵射而洞之,高宗大惊,更取坚甲以赐之.”[15]弓弩的成建制作战,在秦汉时期,已经相当成熟.所以上阵的士兵,面临的主要威胁,即是箭矢伤害.尹湾汉墓所出的永始四年东海郡武库集簿记载武库储有弩机537707件,这其中有车用弩11181件,普通弩526526件;其次,还有未装弩机的弩臂263798件.[16]

汉甲若采取了模块化组合的模式生产,甲叶层损坏后,只需要拆卸更换相应位置的甲叶层模块即可.现存的出土汉甲中,除去铁甲片部分,其余都腐烂严重.如在河北满城汉墓铁甲复原中,“同时在甲衣的内面,还发现使用皮革和丝绢做衬里的痕迹”,[4]185“衬里有两层,紧贴甲片的是一层皮革,其上覆罩一层朱绢.”[4]186似乎验证着皮革衬里层是先固定在甲叶层内面,然后再在皮革衬里内面覆盖固定朱绢衬里.

又如“包边皆压于编带之上,显然是整件铠甲编出之后统一施行包边这道工序的.”[4]171又有“衬里所用的材料,以右肩为依据得知,贴近甲片的一层为皮质材料,在其上则是一层绢类织物,颜色已难辨.从右肩片痕迹还可以看出,衬里是压在包边之下的.这些情况与满城汉墓所出的刘胜铁甲包边衬里的情况大致相同.”[4]171

从目前出土汉铁甲的情况来看,皮革衬里确实是被固定死的缝合在包边的织锦下,被缝合在铁甲片与织锦物之间.而在多地出土的汉甲中,大多存在各部位连接关系缺失的情况.如满城汉墓铁甲复原报告中说到“衬里残缺较甚,保存下来的面积不大,特别是欠缺各个部位之间以及和包边部分的相互连接关系,从右胸内的残存观察,衬里是被压在锦缘之下的”.[4]186

缝合固定死的衬里需要拆卸,并且在维护后又重新缝合.针线活是极细的手工活,需要较长工时.古代战争多为野外作战,在恶劣的作战环境下和简陋的军事营地里,很难保证大批量铠甲的维护维修.笔者提出的分离式承重衬里结构猜想,较符合在野战条件下,便于快速将衬里拆卸,对铁甲内部甲片快速方便的更换、编织、维修,完成后再将衬里组装,而无须针线缝合.在《楚王陵铁甲胄清理与复原》一文中“特别是甲衣在使用过程中经过修补等痕迹,从而确定为西汉前期的实用铁甲胄”,[4]217根据出土甲胄确实存在修补的痕迹,侧面印证了西汉铠甲在其使用过程中可以进行修补的事实.在尊重考古事实的基础上,结合军需品能够快速维护的特殊要求,笔者以此提出了以下三种组合方式的结构猜想.

(1)节点系带式.

基于快速拆脱的思想,承重衬之间的连接,有可能是在衬体边缘包边的织物上,等距离设置系带作为节点,皮革衬里模块对应位置上也设有系带,两两绑系固定,如古代服饰衣带绑系形式.在需要更换和拆卸的时候,打开绳结即可.

(2)边缘交叉缝合式.

节点系带如果绑系活结,有可能在剧烈作战运动中系带松脱,若系死结,长时间后解开绳结也不便利,若用刀割断,则同位置系带失效,失去意义.综合上述,亦有可能采取衬体边缘开孔走绳的交叉缝合式,即类似鞋带的交叉缝合方式,在需要更换和拆卸的时候,抽出绳子即可.在满城汉墓出土铁甲中,皆伴随出土了17个铜环,[4]186而西安北郊墓铁甲中也发现了1个,[4]155考古简报和修复研究报告均未对其用途下结论.但若在分体承重衬里的结构猜想中,铜环也有可能起到交叉缝合节点的作用,就如现代鞋面防止鞋带与鞋带孔摩擦而设置的金属孔眼一般.

(3)扣合式.

扣合式主要采用牛角扣之类的绳环与扣子组合的挂扣方式,或者用丝线来连接承重衬层与甲叶层.这与汉甲的右肩部开襟以及右肋部开襟的扣合方式相同,兼具节点系带式的优缺点,但是该方式在组装和拆脱上较之以上两种方式更为便捷,故而在现代冬季军服的内胆上都有使用.

简而言之,节点系带式组装便利,拆卸速度滞缓于解开绳结环节,但运动中有脱落的隐患;边缘交叉缝合式,组装不甚便利,但牢固程度好,拆卸较节点系带式稍微便利些;而扣合式优点最为明显.笔者认为扣合式可能性较大.由于以上三种可能的连接方式的组件材质,皆为系带之类且是易于腐烂之物,在甲胄的内衬中,也不排除局部开口的可能,譬如说在甲胄的中部开口使用系带绑合,需要维修的时候解开绳结打开内衬的开口进行维护作业,亦有可能.若是局部开口的方式,也可以较好的解释出土的汉甲之中甲胄边缘皆为包边封死和内衬及包边四周无扣合残迹的现象.

1.3 内饰衬层

内饰衬层,是在承重衬层下的又一内衬层,主要起到的是阻挡承重衬的硬皮革刮擦衣物的作用,同时也起到装饰作用.

1.3.1 内饰衬层的模块

根据出土的汉代铁甲剥离情况来看,内饰衬层的材质一般是丝绢类织物.[4]8该层的制作实际是将承重衬包裹起来,在模块上有可能与承重衬模块结构划分相同或类似.由于该层织物不需要承受重量,所以其部件的面积就不需要分割成小块面积的模块,可以将整个正面胸腹部作为一个单元,背部、腰部作为一个单元来进行组装.但是考虑到拆卸便利的情况,内饰衬也必须能够快速的拆开,便于进行承重衬层的拆卸和组装.

1.3.2 内饰衬层的连接

内饰衬的连接,分有四种可能.一是内饰衬使用节点系带、交叉缝合式或扣合方式在每一个接合处连接一次.内饰衬的接合也要保证拆卸组装的便利.笔者认为此处采用与承重衬层相同的连接方式是比较合理的.二是只在盔甲的边缘包边位置,缝合封闭.就是一般衣物的内衬缝合方式,是一种固定封死的方式,在仪仗甲等没有战损危险及更换需求的铠甲中也许会较为普及;而在实战的铠甲中,这种缝合方式费工费时,精致但不便于拆卸及重新缝合,笔者对此类内衬在历史中是否使用,存有怀疑.三是一体化可能,即内衬的丝绢织物层,亦有可能直接与承重衬的皮革衬里相互缝合,形成一个整体,无须拆卸缝合.这一点更符合军事上的便捷设计思维,此丝绢层与承重皮革衬里同为一体,仅作为皮革衬里的装饰物.拆卸承重皮革衬里的同时,也将内饰层拆卸.笔者认为出土铁甲中发现的皮革衬里与丝绢类织物衬里,应当是缝合成为一体的衬里.四是承重衬局部开口形式的可能,内饰衬与承重衬缝合一体后,于相同的位置开口,解开开口位置的绳结即可进行维护作业.

1.4 包边层

1.4.1 包边材质

目前出土的汉代铁甲中,刘胜墓、齐王墓及南越王墓等大多数出土的铠甲中都有衬里,并且内层是皮革,外层是绢类织物,这与我们上述测试仿制甲胄性能的结论一致.而出土的甲在各部的边缘用织锦包边,考虑到陪葬铠甲的墓主人身份地位较高,所以包边内衬用的是织锦等织物,一般的作战士兵的铠甲,包边材质很可能是麻布.

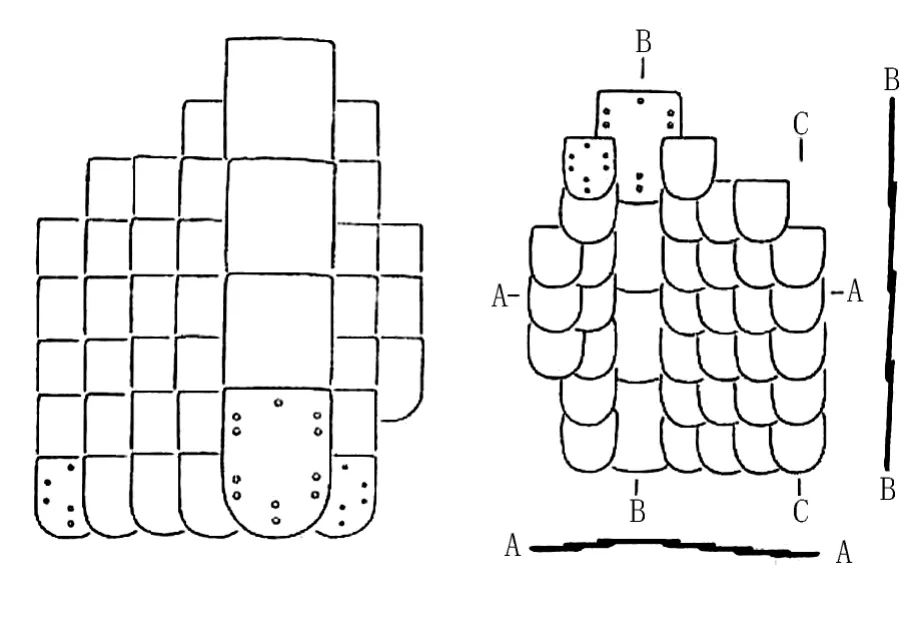

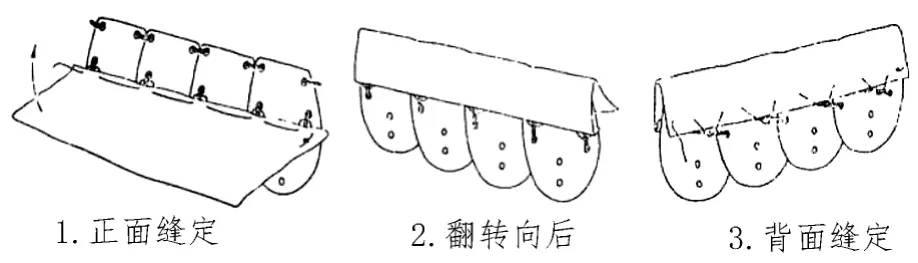

1.4.2 包边工艺

一般来讲,可分为包边位置、包边宽厚度及包边工艺.包边的位置,一般都是在铁甲的各部边缘.由于铁甲各部边缘的铁甲叶在使用的过程中会摩擦人体、衣物、马匹等等,造成刮擦伤害,故而需要在铁甲边缘用织物包裹.包边的工艺,主要就是将包边所需的织物裁剪成条状,两侧边缘用藏针法于铁甲边缘的孔位走线或直接缝合,将甲片内外两侧包裹,如图13.

图13 铁甲包边工艺Fig.13 Hemming technology of iron armor

包边的宽度,一般跟衣物的包边宽度类似,这是制衣工艺的习惯所致.根据满城汉墓铁甲的包缝部位研究,其“包边一般是内外两层,内层为皮革,外层罩以织锦.皮革的包法是以甲片表面从孔眼处露出的绳为连缀点,将宽约4 cm的带状皮条的一边缝住,然后向铠甲的里面包转过去,在用西安绳将之与甲片内面的粗绳连在一起.锦的包法与之相同,用宽5~10 cm不等的织锦重合在皮革之外.”[4]186此处皮革包边主要是防止铁甲边缘摩擦切割衣物及皮肤,在皮革外再包织锦是起到装饰美观作用.

1.5 缓冲层

1.5.1 缓冲层填充物材质

古籍中关于填充物的材质已有不少记载,《居延汉简》所载“铁铠二,中毋絮,今已装”.①见《居延汉简》甲三·二六.史料中关于“絮”的解释说法不一,如史游所撰的《急就篇》载“绛缇絓紬丝絮绵”,颜注:“渍茧擘之,精者为绵,粗者为絮.今则谓新者为绵,故者为絮.”[14]《本草纲目》亦有记载,时珍曰∶“古之绵絮,乃茧丝缠延,不可纺织者.今之绵絮,则多木绵也.入药仍用丝绵”.[15]

木绵、吉贝、白梧桐、白疊、草棉等都是棉花的古称.中国也是棉花的原产地之一,最早的夏书《禹贡篇》中即有“岛夷卉服,厥篚织贝”的记载,“卉服”“织贝”都是棉织品.[16]关于吉贝,南宋周去非《岭外代答》记载甚为详细;[17]“五色斑布,似丝布,古贝木所作.”[18]

以此来看,盔甲缓冲层填充物的较大可能是被称之为“絮”的丝绵,亦有可能是木棉之絮.由于汉甲出土的地域跨度很大,根据当时生产资料的分布特点,处于西北地区的汉甲填充丝绵材质的絮可能性较大,而岭南地区的边境卫戍部队维护时,往铠甲中填充木绵的可能性同样存在.

1.5.2 缓冲层模块结构与组合

汉简中“第五隧长李严,铁鞮瞀青二,小册絮,今已装”.“册”如果做动词,可理解为将絮这种材料编制成类似竹简册子一样的填充物,填充至铠甲中作为缓冲层.而填充的位置,推测是承重衬层与内饰衬层的中间中空位置.

通过居延汉简的多条记载,可以发现关于汉代铁甲的维护记录,“絮”不都是充盈的,所以才有“中毋絮”的检查记录.由此推测,这个“絮”也许会在使用的过程中有损耗,并且不是个例.但是,如果铠甲的两层内衬层是封闭的,如羽绒服一般,一般是不会遗失填充物的.

以此来看,“絮”在训练或作战的剧烈运动过程中,会从铠甲中漏失的原因有可能是铠甲与内衬层并非完全封死,从而在长期的使用过程中使“絮”会松脱掉落于铠甲边缘的缝隙中.这个猜测,与上述的承重衬层、内饰衬层和包边层的连接组合方式,所呈现出的非封闭式结构相吻合.若皮革衬里是一块完整的皮料,其边缘被丝绢类包边织锦压盖缝合钉死,那么整件铠甲的内衬四周将会完全封闭,这样很难令铠甲中的填充物遗失,并且每次修补都要拆线再缝.而皮革衬里连同丝绢装饰衬里如果符合分体式结构,那么汉简中的这些较多的铠甲填絮维护,似乎就有了较为合理的解释.

2 汉甲防御功能及防御对象

与汉甲所处时代相同的兵器,主要有箭矢、长矛、戈、戟、剑、环首刀,[19]呈现的主要防御功能是针对上述应用广泛的主流兵器而言.汉代军队的主要对手,除了匈奴的游牧骑兵、岭南的越人、西部的羌族等少数民族外,[20]也有同时期汉朝属国部曲的私人军事武装集团.[21]针对汉代甲胄仿制复原工作的实验考古过程中得到的测试结果,作以下简述.

2.1 弓弩防御

作为汉代的远射兵器,弓弩的应用沿袭了秦代的军事思想,强弓劲弩是汉代军事力量的一个重要优势.匈奴人的弓箭相较于汉军的弓弩来说,其严整虽有不及,然而威力亦不容小觑.钢铁甲叶层配合缓冲层的填充丝絮,刚柔相济,能够较好地防御箭矢的杀伤.晁错在《言兵事疏》说:“若夫平原易地,轻车突骑,则匈奴之众易挠乱也;劲弩长戟射疏及远,则匈奴之弓弗能格也;坚甲利刃,长短相杂,游弩往来,什伍俱前,则匈奴之兵弗能当也;材官驺发,矢道同的,则匈奴之革笥木荐弗能支也;下马地斗,剑戟相接,去就相薄,则匈奴之足弗能给也,此中国之长技也.”[22]

2.2 勾兵防御

对于戈戟此类的勾啄武器,汉代甲胄的盆领设计,能够有效地保护脖颈部后侧的勾挂伤害,对于啄击攻击,也能起到很好的阻挡作用.

2.3 刺兵防御

对于长矛和戟的攻击,汉代甲胄细密而又有质量很高的铁甲叶,能够较好地阻挡攻击穿刺.由于汉甲胄的叠压编缀方式如阶梯一般向左右两侧递降,形成坡面,与尖锐的矛头接触面小,角度也很小,可以大概率滑开兵器的直线冲击.

2.4 短兵防御

在不逊于刀剑钢口坚韧程度的甲叶层的保护下,刀剑等兵刃的拖拉切割伤害无法破坏钢铁甲片,而甲胄内部的缓冲层,能够很好地阻挡砍砸攻击.刀剑等质量较轻的短兵器击打形成的钝器伤害,可以缓冲降低到人体可承受的安全范围.筒袖铠的设计理念,将腋下软肋及腰、腹、颈部等短兵军械易于攻击的部位,严密的包裹起来,且没有妨碍士兵的军事战术动作的发挥,保持了较好的灵活特性,使筒袖铠成为优良的卫体器具.

3 结语

汉代的甲胄,在战国及秦的基础上略有发展,经过战争模式的演变,形成了新的样式.甲胄的外观如铁制上衣,甲叶的材质已经大量使用钢铁.汉代甲胄的设计原理承袭秦代,其设计思路的演变,比较前代铠甲有如下特点.

3.1 甲片细小化

甲叶的尺寸较秦代变小,并随着军事工业的发展,甲叶制作尺寸越来越小.札甲细密程度越密,重叠部分越多,防御效果越好,编织成衣后贴身效果也越好,穿着舒适.而细小的钢铁甲片,如长安武库出土铁甲残片,其长宽不过2 cm左右,还要在其上钻开多孔.其不论是冷锻、热锻后淬火,还是打磨钻孔、倒角抹棱等金属加工工艺,都代表了汉代时期先进的金属生产工艺,标志着钢铁材质的兵器在汉代达到了一个很高的水平.

3.2 甲片材质普遍钢铁化

冶铁技术的发展,使得钢铁甲叶大量使用,提高了防御作用的同时,也降低了甲叶损耗的概率,以此延长了甲胄的使用寿命,并且减少了更换带来的换装成本.汉代大量钢铁甲片的生产制造,同样标志着汉代金属手工业相较于先秦时期已有巨大的飞跃.

3.3 甲胄整衣构件模块化

模块化的结构设计,令战损维护更加便利.减少了维护时间,减少了对专业维护人员的依赖,士兵可以就地进行维护,提高了作战效能.这种相较于秦代皮甲更具有通用性的甲片以及结构设计,也成了以后中国历代铠甲的设计特点.

3.4 甲胄生产分工专业化

虽然汉代时期的手工业并没有严格意义上的实现流水作业,但若没有分门别类的组织协作,是不可能完成大批量的手工作业的.通过其细致的模块化组合结构,科学的独立部件划分,集成组装分工协作的高效生产方式等,才为汉代甲胄大批量生产列装部队建立了可能.侧面反映汉代拥有了科学的军工生产管理体系.

3.5 甲胄添加装饰性的设计

在出土汉代铁甲中,可以看到使用金银贴片装饰、丝带装饰、织锦包边装饰等痕迹和残留物.与战国时期华丽的大漆皮马甲装饰和秦代质朴的兵马俑将军俑相比较,汉代甲胄沿袭了华夏族对器物美化的一贯习俗和审美情趣.但通过比较研究,发现汉代铁甲相较于皮甲的美化工艺上,略显单调和简易.这可能是由于汉代崇尚质朴简约大气的审美有关;也有可能与汉代工匠对于在钢铁介质上做装饰工艺的金属处理技术发展程度较低有关;汉代工匠同样有可能受服饰文化影响,将铁甲作为铁衣,仅在衣缘部位装饰华丽的织锦包边等.无论如何,汉代在铁甲边缘装饰织锦花边的做法,并不对铠甲甲片或钢铁本身做装饰.以汉代为开端,这种将装饰物以嵌合缝合的形式附属在甲胄上的工艺习惯,影响了后来中国古代历代铠甲的审美装饰手法,一直延续到清代.与西方在铠甲上做金属雕饰工艺的美化手法相比,形成了东西风格迥异的两种甲胄文化景观.

文章总结了对汉代甲胄出土实物的仿制工作前,需要从批量生产角度分析并论证其工艺流程的预研究,通过对汉代甲胄内部的结构、以及对铁甲生产步骤的分析,形成了对于汉代铁甲更进一步的认识.