旧城更新,城市中心的集约性剧场

——四川大剧院

2020-07-14郑勇孙浩熊雪ZHENGYongSUNHaoXIONGXue

郑勇 孙浩 熊雪 ZHENG Yong,SUN Hao,XIONG Xue

中国建筑西南设计研究院有限公司

1 项目缘起

原锦城艺术宫位于成都天府广场东侧,建于1987年春天,落成之后成为全国最好的剧场之一。它承载了成都人最珍贵的时代记忆,是四川和成都的文化地标。随着时代的发展,锦城艺术宫的建筑空间已无法满足现代艺术演出、文化展示等多种需求,设施老化陈旧。汶川大地震也给主体结构造成损伤和安全隐患,加固和改造都无法解决这些问题。

经过多方案研究和专家论证,为了延续城市中心的历史传承与文化功能,同时减少对锦城艺术宫文化运营的影响,四川省政府决定在原锦城艺术宫北侧,一街之隔的天府广场东北角地块上重新建设新剧场,并更名为“四川大剧院”。待四川大剧院建成后,再拆除锦城艺术宫。

2 紧张地块的集约性剧场

项目新用地面积仅为11 198.27m2,作为大剧院用地是极其狭小的,平面仅能勉强布置下剧场观众厅和舞台。为适应未来文化市场需求和融入城市功能和城市生活,我们认为:一个新型剧场应该具有人文素质的养成功能,剧场的演出应该有别于一般文化娱乐活动,不仅仅是文化消费,更应该是文化素质和艺术素养的养成基地。

同时,剧场也应具有城市文化的放大功能,除了现场演出,还可开展艺术教育、艺术培训与公益性活动,并适当增加城市服务功能,提高剧院运营能力。如何将这些多元复合的功能融合到紧张的用地中,打造一个多功能、充满活力的剧场文化综合体是一个极大的挑战。

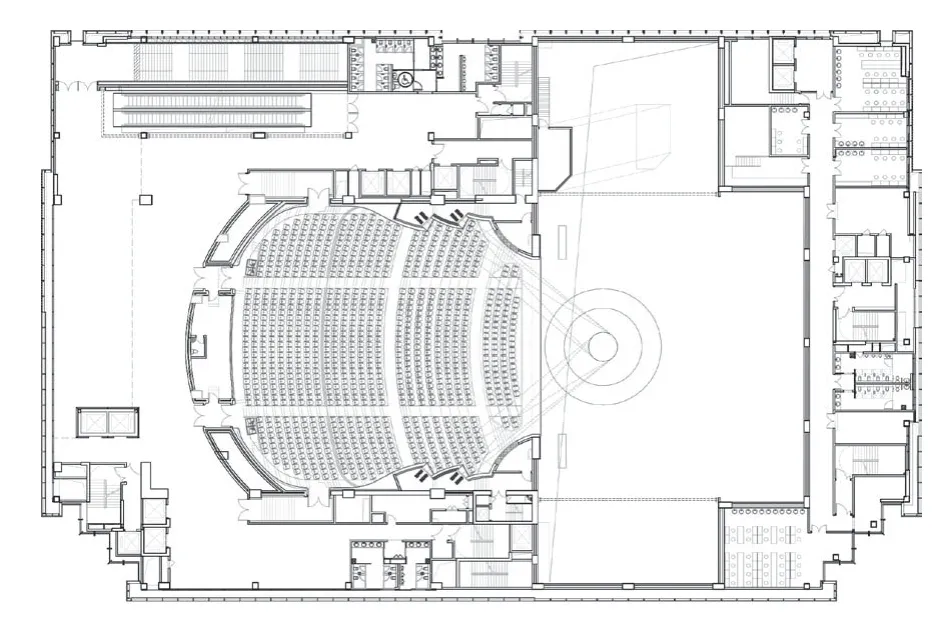

大剧院采用集约式设计手法,利用架空和竖向叠加手法将功能板块有机组合在一起。项目用地狭小且紧邻城市道路,为解决人员集散问题并营造闹市到剧院的隔离和过渡空间,设计将底层1 000m2的面积架空,形成7m 净高的城市空间向市民开放,实现空间共享和剧院文化氛围的室外延伸,同时结合首层文化服务功能,为市民提供最时尚的“城市会客厅”。1 601座的大剧场设置在二层,450人小剧场重叠设置在大剧场观众厅上方,大小剧场的重叠创新设计充分利用竖向空间,在国内尚属首例。设计还充分利用区位优势在地下一层设置了900人电影院,以及有关文化艺术的多功能经营空间,在首层、夹层等空间设置了文化展示、艺术教育、学术研讨、艺术交流等多元化体验空间,让到这里来的市民还能看看电影、参加艺术展览、发布会、文化艺术培训,或者喝喝茶聊聊天,感受艺术的气息,让四川大剧院承载人们更多元的文化生活场景。

由于大剧场架空,观众厅的静压箱底部暴露在开放空间中,此措施给结构带来了挑战,形成大跨度、错层、转换、钢-混凝土混合结构等多重复杂的特点,池座两侧承重斜梁跨度达31.5m,屋顶采用空间斜向单层钢网壳,其悬挑长度达17.4m,结构工程师的努力为剧场功能的叠加带来可能。

1 锦城艺术宫珍贵的历史旧照

2 鸟瞰图

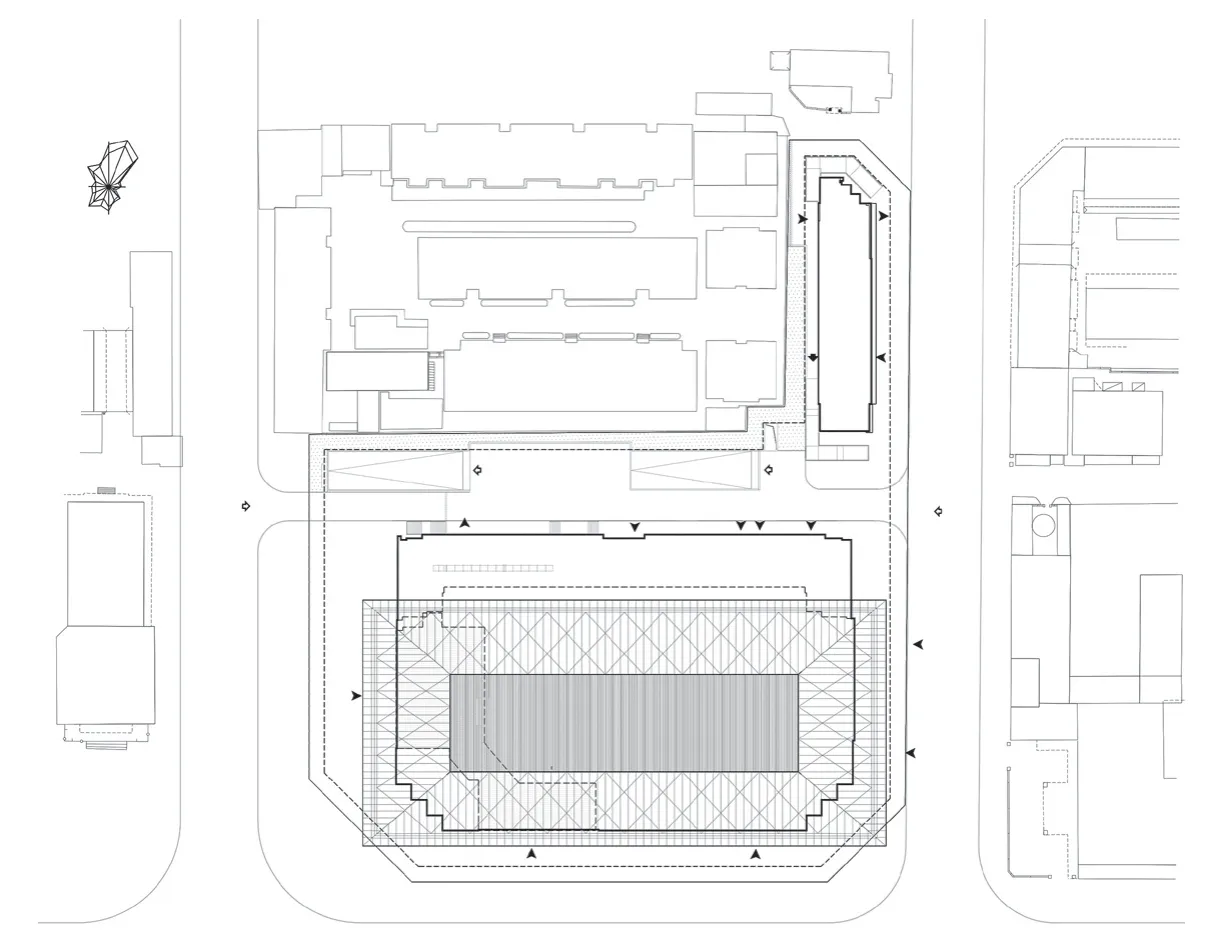

3 总平面图

业主:四川省锦城艺术宫

建设地点:成都市天府广场中心片区

建筑设计:中国建筑西南设计研究院有限公司

项目负责人:郑勇

设计团队:孙浩、刘宜丰、刘作卓、刘卫、熊小军、邓洪、蒋海波、董彪、王晓科、李建明、熊雪、谢明典、丁新东、郭平

总建筑面积:59 000.41m2

设计时间:2011~2019

建成时间:2019

摄影:存在建筑、曾伏龙、王玉林

5 架空广场夜景

通过与声学顾问的紧密配合,叠加在大剧场上空的小剧场采取浮筑楼板、墙面和弹性吊顶等方法,合理地解决相互声音振动干扰的问题。马歇尔戴声学股份有限公司(以下简称MDA)为四川大剧院项目提供室内声学咨询服务,建筑隔声和噪声振动控制服务委托给清华大学负责。浮筑楼板构造是解决大小剧院隔声的重要措施,设计空气隔声量Rw+Ctr>70dB,已超出实验室能检测的隔声构造的极限值。为保证声学效果,声学顾问提出通过加强大剧院吊顶的隔声处理来保障隔声效果。

6 0.00m标高平面图

7 10.50m标高平面图

8 16.00m标高平面图

9 27.60m标高平面图

10 南向立面

11 东南角街景

12,13 立面篆体书写“四川大剧院”

14 剖面图

MDA的设计人员观摩了大剧院2019年8月11日的试演,并进行了声学检测。测量结果表明,大小剧院的背景噪声均达到了背景噪声指标NR25的设计要求。在现场考察和声学测量过程中,MDA的代表Peter Exton(原伦敦爱乐交响乐队第二小提琴手和维多利亚州交响乐团第一小提琴手,耳朵受过专业训练)仔细感受了大剧院内的声音质量。他的结论是:观众厅对各种音乐动态变化都可以响应,而舞台上的歌手能够清晰地听到从观众厅返回舞台的声音,这对舞台上的演员很重要,因为这会让演员有信心认为他们的声音可以传播到整个观众厅,可以尽情地在宽广的音域内发挥,把控自己的音量,而不需要强迫提高音量使得声音传播到最远的观众。声学测量结果表明,大剧院和多功能小剧院的室内声学指标均达到了设计指标。

3 文化记忆传承

四川大剧院还有一个区别于其他剧场的特殊身份——锦城艺术宫的“前身”,锦城艺术宫曾接待超过30个国家的对外交流演出和数以千计的国内一流精品演出,是四川省最重要的文化艺术交流窗口及大型公益性文化场所。这座位于天府广场旁的艺术殿堂,曾是西南地区最高端的文艺地标,承载了成都几代人的文化记忆,新建的四川大剧院是原锦城艺术生命的延续,天府广场则是成都城市建设的历史中心和空间坐标。

曾经的“故宫”蜀王府已经消失在历史的车轮中,设计将四川传统文化元素在当代演绎与传承,回应天府广场的历史建筑与文化记忆。四川大剧院从传统建筑文化中吸取养分,提炼出缓坡屋顶、深挑檐等建筑元素,坡屋顶也在限高前提下巧妙地解决了对基地后住宅的日照影响。

建筑立面以印篆体书写“四川大剧院”构成核心要素,屋顶采用现代材料彩釉玻璃,彰显剧院建筑特有的文化内涵与灵动气息,在体量、高度、色彩及艺术风格等方面充分考虑与周边建筑环境的和谐共处,更着重汲取了四川传统建筑的建造智慧,提取运用传统要素。

江碧波老师为原锦城艺术宫创作的以“华夏蹈迹”为主题的金丝壁画保留在观众主流线的重要空间节点处,让每位观众、艺术家都能感受到锦城艺术宫珍贵的时代记忆。城市的更新和变迁,在提档升级满足当下社会与文化需求的同时,传承城市和文化的历史记忆。

4 再造城市重要节点空间秩序

天府广场是成都两千多年建城史的唯一中心,是重要的城市节点空间。曾经的蜀王府已经不复存在,取而代之的是现在的四川省科技馆(前身是四川省展览馆)与坐落在面前的毛主席雕像共同构成成都的城市空间原点和中心。由于历史原因,天府广场四周的建筑风格和色彩较为多元化和混乱,还没有形成清晰的空间秩序,空间特色不够鲜明。为再造天府广场的空间秩序,四川大剧院没有采用“独特”的造型去吸引眼球和彰显建筑师的个性,而是与先期建成的科技馆和图书馆整体协调,建立统一完整的城市界面。大剧院与图书馆屋顶高度保持一致,控制在38m,突出了科技馆和毛主席像的城市中心地位。

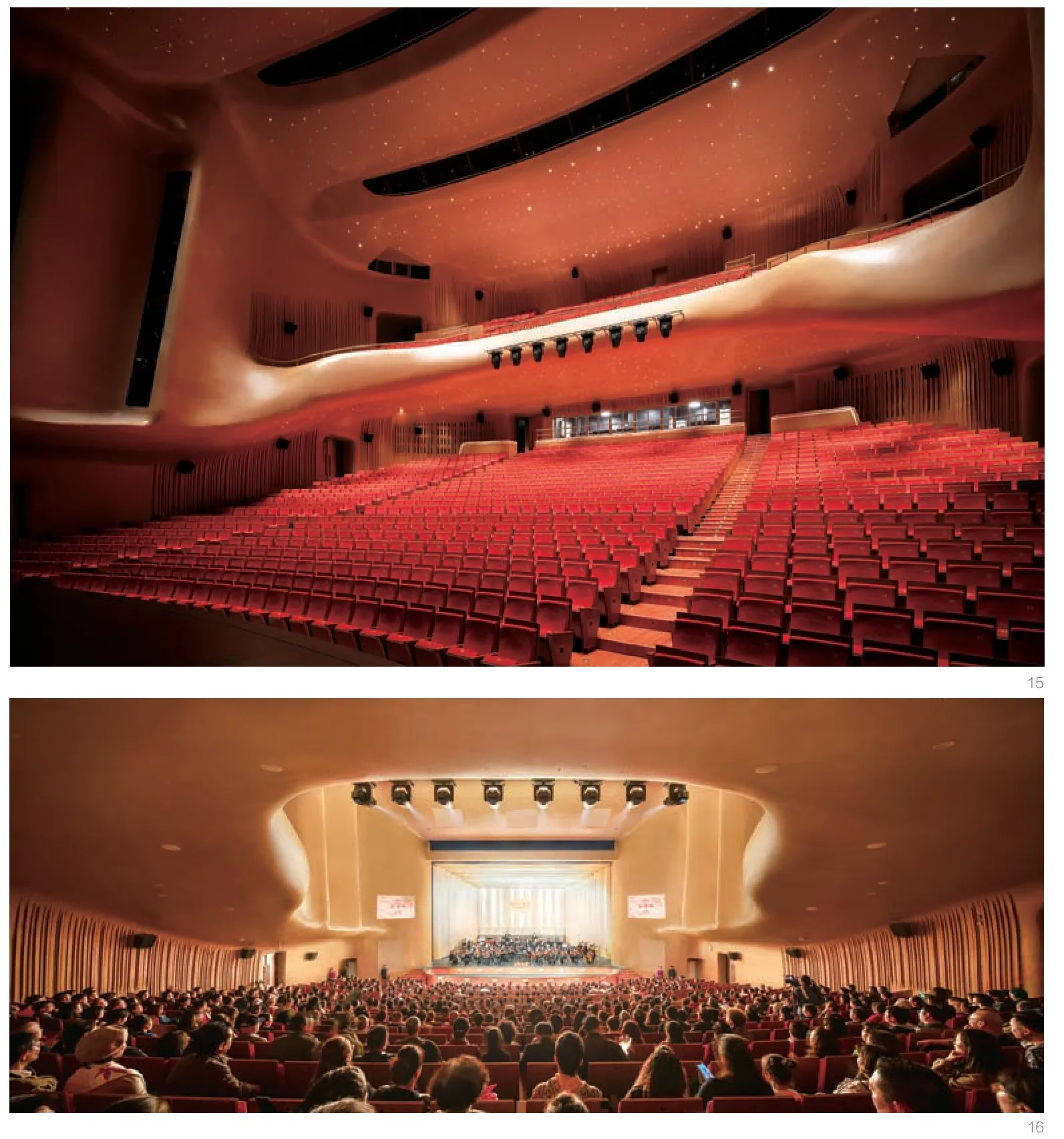

15,16 大剧场观众厅

17,18 演出剧照

19 小剧场观众厅

20 小剧场观众休息厅

21 夜景鸟瞰图

这个高度对于用地受限制、大小剧院重叠的四川大剧院来说是巨大的挑战,我们经常调侃是“螺蛳壳里做道场”。通过努力,在保障剧场功能空间的前提下,我们实现了这个目标,还为城市创造出1 000m2的开放空间。科技馆在改造时延续了原展览馆的面砖外立面,三者色彩统一为暖米色,大剧院和图书馆立面统一为石材材质。此外,大剧院也在建筑风格上与图书馆协调,延续了城市文化与历史记忆。四川大剧院在再造城市空间秩序的同时,也呈现出自身的特点和建筑空间创新,为剧院设计和城市更新提供了有益的阐释和探索。

5 完善的剧场观众厅设置

突破现有同等规模剧场设计,大剧场1 601座的观众厅设置一层池座、一层楼座。在保证视距的前提下,采用中排距、大宽厅、扩开口的方式提高平面座位的布置效率,楼座最后一排视线仅24.5°,避免了普通剧场二层楼座一般较为陡峭的观演感受,在兼顾视线的同时,让观演达到更佳舒适度,同时巧妙降低了空间高度.

自四川大剧院运营以来,已接待演出95场,平均上座率75%,其中《图兰朵》《芝加哥》《白夜行》《巴黎圣母院》等知名剧幕几乎场场满席,现场反响热烈。观众与演员都评价四川大剧院为西南地区最具影响力的综合性文化艺术殿堂,四川大剧院以其鲜明的四川姿态、四川风格,传递出最独特、最响亮的四川声音。

6 细致周到的运营设计

由于大剧院投资巨大,平时的运营维护成本较高,国内大部分剧场都入不敷出,靠国家经费维系,在保障剧院主体功能的前提下,如何解决大剧院的可持续性运营发展也是这次设计的重点。将舞台设于建筑二层,解放了一层台仓周围的临街经营空间,可设文化创意屋、乐器展销、图书音像动漫展销。利用地下空间,在地下一层设影剧院、多功能厅和书吧,多功能厅可兼电影、实验话剧、服装秀、报告厅等功能;设剧场休息厅和夹层,设计为咖啡吧和剧场文化沙龙,为观众提供舒适的候场空间,并打造为高端文化交流平台。除了在功能上为综合运营提供合理的流线设计和配套设施,也在空间设计上动脑筋,提供舒适优美的空间体验,与剧场空间有机结合在一起。

整个运营设计利用区位优势,充分挖掘文化资源,将四川大剧院打造成为大众服务的综合文化平台,保障剧院的长期良性可持续性发展。