清代嘉道年间金石市场价格研究

——以张廷济《清仪阁所藏古器物文》中的古董交易为中心

2020-07-13李凯

◇ 李凯

张廷济《清仪阁所藏古器物文》具有重要的史料价值。该书除考据之外,详细记录了张廷济的收藏过程,涉及人物、地点、时间、价格等信息,从中能够解读出他的收藏思路和取向。虽然清朝以拓本加题跋体例成书的金石著述为数不少,但大多以考据为主,绝少反映购藏信息。本文通过对该书中张廷济所记载的古董交易价格进行分析,从其个人购藏的视角切入,透视清代嘉道年间的金石交易情况。

图1 张廷济画像

一、《清仪阁所藏古器物文》所载金石价格

张廷济(图1)是嘉兴著名的金石收藏家,少时亲炙澉浦吴懋政门下,于嘉庆三年(1798)得中乡士解元,此后屡踬礼闱,遂结庐高隐,移志金石收藏,历经乾隆、嘉庆、道光三朝。有《清仪阁古印偶存》《桂馨堂集》《清仪阁题跋》等著述,其中《清仪阁所藏古器物文》是他的藏品荟萃之作。

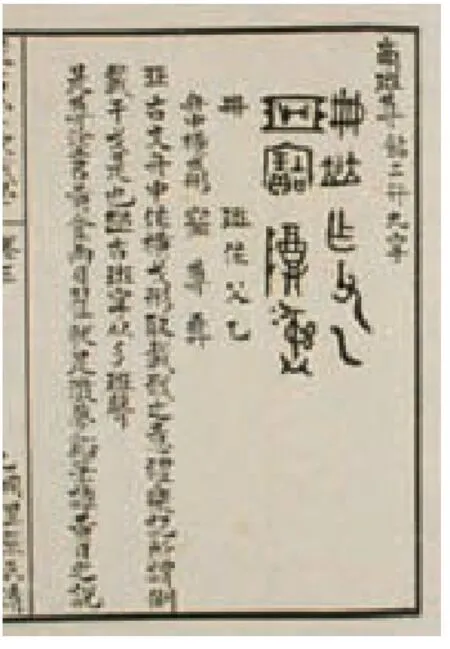

《清仪阁所藏古器物文》稿本(图2),现藏日本京都大学人文科学研究所,曾入桐乡徐钧之手,褚德彝为之编目,传为罗振玉带至日本。该书以拓本加题跋的形式,集拓古器物数百件,题跋时间从道光二年(1822)至道光二十四年(1844)。有商周青铜器、秦汉铜铁器、古币泉范、铜镜、砖瓦、碑刻残石、印章、墨砚竹刻等共计十册,其中,青铜器与古币泉范是有一定收藏体量且价格记录相对完善的类目。该书第一册有相关跋文记录的青铜器共38件〔1〕,购藏时间从嘉庆七年(1802)至道光十七年(1837),浙江和北京是主要购藏地点。其中爵五件,价格在7元至13元〔2〕之间;鼎三件,价格在10元至20元之间;敦五件,价格在10千文钱至百余两银之间;觯四件,价格在18千文钱至16元之间;觚四件,价格在8元至15元之间;尊两件,嘉庆七年(1802)张廷济从萧楚翘处以白银60两购入六件器物,《斑尊》为其中之一,嘉庆二十二年(1817)购入的《父母丁尊》值26元;卣两件,彝一件,其中《妇秉卣》连同周彝共值36元,另一件周卣值22千文钱;句兵两件,戈一件,一件句兵值4元,另一件句兵与戈同《斑尊》一起购入;钟四件,价格分别为4元、7元、50元、284元,最贵者为享有盛名的《虢叔钟》;簋一件,值17元;鬲两件,分别价值9元与24元;另有盘一件,弯刀一件,无价格记载。对第一册有明确购藏价格记录的条目进行统计,总价值银圆818元,白银166两,钱56千文〔3〕。各种类青铜器中最高价者,无一不带有铭文或刻画精细,价格过百两的则是钟敦重器。总的来看,尊、钟、敦等体量大的器物价格较爵、句兵、觯等体量小的器物高;受当时考据之风影响,铭文多的器物较铭文少的器物价格高。

《清仪阁所藏古器物文》第二册以汉代器物为主,共28件。跋文中有价格记录的共26件,总价值银圆128.5元,白银58两,钱23千文。最贵者为赵魏售予张廷济的一件秦权,张氏报以40两白银。另外,《永平鱼鹭洗》值18元,《富贵昌宜洗》值14元,《建安弩机》约值10两白银,两件《大吉壶》分别值13元、10元。余者价不高。

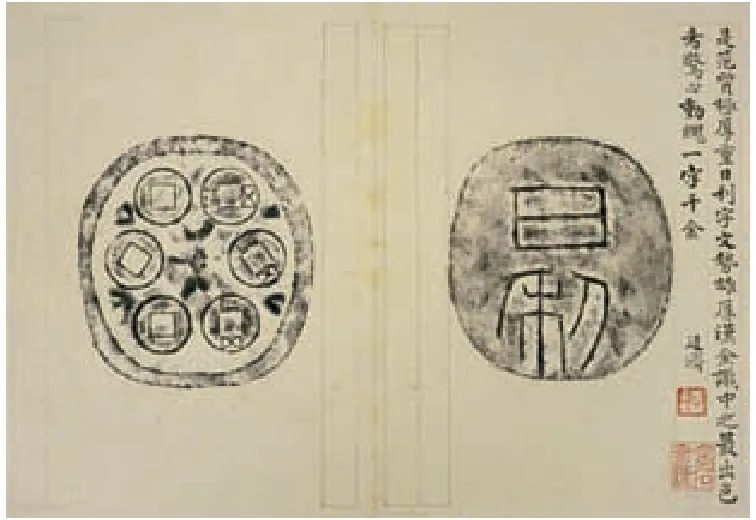

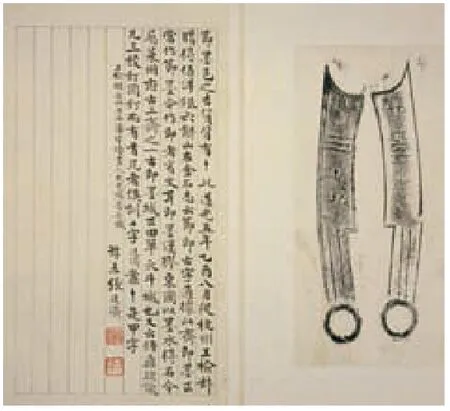

第三册以古币和泉范为主,收录32件器物及拓本,嘉善友人闵笏山与曹安之提供了这一类目主要的藏品来源。虽然该册价格不如前两册记录详尽,却是张廷济重要的收藏品类。最贵者《日利五铢泉范》(图3)值22元,《大富千万泉范》同上册《奉山宫灯》一起购入,共值22元。《宝六货》与《大泉五十泉范》各值10元,另有《新莽大布范》《即墨刀币》(图4)等五件品质上佳者,各值6元。虽然第二册总价高于第三册,但第二册藏品种类杂多,不成体系,从张廷济的收藏整体来看,地位远逊于古币与泉范。

第四册铜镜中最贵者为汉代《日有熹镜》,值6元,余者多为1元上下。颇为有趣的是,张廷济还记录了自己的“捡漏”行为,如嘉庆十二年(1807),他于嘉兴东塔寺前的磨镜担上,以250文钱购入一枚精美的《见日之光天下大明镜》(图5),喜不自胜。第五、六册藏品是砖与瓦,虽是张廷济收藏体量较大的类目,但投入不高,在市场交易中属于价格较低的品类。从此两册往后,价格记录相对模糊,且除第十册中的数方砚价格可观,其他品类少有价高者。

此外,虽然张廷济的收藏体量与鉴赏能力受到多方肯定,但并非所有藏品都物有所值。经容庚考证,张廷济第一册藏《水钟》(图6)、《象鼎》、《妇秉卣》皆为伪刻〔4〕,这三件器物的来源分别为友人携售、受贻于人、自购于市肆,总价值近30元。真器伪刻是青铜器市场交易中常见的作伪方式,铭文能够为当时流行的考据活动提供资料,青铜器有无铭文价格差异显著。《清仪阁所藏古器物文》第一册的数件重器中,只有《旋云带篆钟》没有铭文,虽然文饰精美,但仍能从跋文感受到张廷济的遗憾之情。这是当时金石藏家的普遍心态,也因此催生了无字之器伪刻铭文,字少之器加刻铭文等作伪现象。30元只占张廷济第一册投入总值的百分之三左右,但这三件器物的真实价值在当时的市场交易中远低于30元。虽然市肆狡狯之徒行径可恶,张廷济一时不察造成损失,但对无辜遭受殃祸的古器自身价值并不能全然否定。

总体上,题跋的完备程度以及器物价值首推第一册青铜器,记录详尽,引证充分。第三册古币泉范,第四册铜镜次之。第七册碑刻残石虽数目不多,但考据扎实。第九册印章收藏数量颇多,但价格不高,价格记录亦少。第五册砖与第六册瓦亦如此。第二、八、十册皆为器物合集,偶有价高者,较之其他数册分量不重。张廷济除了是金石学家之外,也是声望甚高的书法家,因此有铭文以及刻字的器物于他在学术上更能融会贯通。虽然《清仪阁所藏古器物文》中收录器物及拓本杂多,但在张廷济个人收藏体系中是有明显侧重点的。

图2 赵魏题“嘉兴张氏清仪阁所藏古金之文” 纸本 京都大学藏

图3 《日利五铢泉范》拓本并张廷济题跋 纸本 京都大学藏

图4 《即墨刀币》拓本并张廷济题跋 纸本 京都大学藏

图5 《见日之光天下大明镜》拓本并张廷济题跋 纸本 京都大学藏

图6 《水钟》全形拓并张廷济题跋 纸本 京都大学藏

图7 《仲凫父彝》全形拓并褚德彝题名 纸本 京都大学藏

图8 《仲凫父彝》拓本并张廷济题跋 纸本 京都大学藏

图9 张廷济藏《斑尊》拓本并题跋 纸本 京都大学藏

图10 徐同柏《从古堂款识学》收录《斑尊》 纸本 早稻田大学藏

二、从金石交易看张廷济的购藏特点

清代以前,有完整成书的青铜器著录很少,仅见宋代《博古图录》和吕大临《考古图》。到清代,藏家辈出,著作丰富。如阮元《积古斋钟鼎彝器款识》、潘祖荫《攀古楼彝器款识》、吴荣光《筠清馆金石文字》、曹载奎《怀米山房吉金图》,刘喜海《长安获古编》、吴云《两罍轩彝器图释》等,皆与张廷济同时或所去不远。从著述的内容、体例来看或与《清仪阁所藏古器物文》有可比较之处,但并未记录购藏信息,偶见于藏家与友人的尺牍往来之中也无法把握藏家的购藏表现。相较之下,张廷济的《清仪阁所藏古器物文》内容更为翔实生动,可以反映他在嘉道年间金石购藏中的个体特点。

(一)购藏途径

张廷济寓居乡里,资源有限,不具备阮元一样的从各地搜罗藏品的能力。当时许多藏品有集中出土地点,如青铜器主要来自陕西,古币多来自河南。因此友人“作缘”以及搜罗荐购是张廷济的重要购藏来源,他们扮演着或中介或商人的角色。从《清仪阁所藏古器物文》的记录看,宋葆淳在张廷济参与的金石交易中发挥了重要作用,约二十余件藏品的购藏过程与其相关。

宋葆淳,号芝山,山西安邑人,以诗画名,长于金石考据。他与张廷济的关系以藏品交易为主。嘉庆七年(1802)张廷济客居北京时,宋芝山为其促成了多桩交易。如三月十九日于隆福寺集以6千文钱购入《惠敦》,四月十七日于宁远斋以10千文钱购入《仲凫父彝》(图7、图8),皆由宋芝山作缘。尤其是后者,购入颇为曲折:

问其价曰二十四金,许以八两,不果。四月九日,邀同赵润甫孝廉秉淳再过其斋,益以二金,仍不谐。十七日,邀同宋芝山学博葆淳又过其斋,以文银十两零四钱,又元银六钱,作大钱十千文得之。翁宜泉秋部是科分校礼闱,芝山云宜泉思买此久已,今肆中尚有尚官汉鼎,不可尽夺其好也。〔5〕

宋芝山在此次交易中扮演的角色十分值得推敲。翁宜泉为翁方纲次子,博雅好古,于古泉造诣极高。宋芝山知翁宜泉“思买此久矣”,显然并非第一次见此物,也进而可知他不只为张廷济罗致古器,与金石同好者甚至肆铺主人皆有密切联系。张廷济三过古董肆,最终得到此敦多半赖于宋芝山从中斡旋。同日,张廷济还以白银60两从萧楚翘处买得《父乙尊》《丰兮敦》《子吴父戊爵》《子执旂句兵》等六物。宋芝山除了作缘其中,又另携一匜出售,张廷济以金尽惜未得之。

宋芝山为张廷济作缘是否有所得张氏并未明言,但由宋芝山直接出售给张廷济的器物是有价格记录的,此时他的角色也由中介转变成了商人。如嘉庆二十一年(1816)八月四日,宋芝山从杭州往山东去,迂道过新篁里,要将一枚《长乐未央君宜子孙泉》赠予张廷济,但后者报以银饼三元〔6〕。另外,跋文提及此泉及《大富千万五十泉范》《奉山宫灯》《新莽大泉五十泉范》《武亭虎符》《隋相原府虎符》皆由马爱林从陕西得之,宋芝山分数次转售给张廷济。

张廷济虽寓居乡里,但收藏之名远播,多有人携售上门。如徐蓉塘售《第六鼎》、黄锡蕃售《大吉壶》、杨也鲁售《上将虎符》、吴思亭售《五年镜》等。在《清仪阁题跋》中,张廷济关于古砖的收藏有一段记述:

自是三十年来,同邑曹种水、徐爱山、李金澜;秀水葛素如;海盐家文鱼、黄椒升、郭绅垂、陈南叔、朗山;平湖田后村;仁和赵洛生;钱唐徐问蕖;海昌徐寿鱼;武康徐雪庐;吴江朱石梅;吴兴陈抱之、王二樵、钮苇村,各以所得见饷,而粤东顺德温遂之更毡包席裹越数千里,以致大兴翁阁学每咏古砖辄齿及贱子姓名。〔7〕

可见为其购致藏品的友人为数不少,遍布范围亦广,张廷济虽然身居乡里,但购藏资源在自己的经营之下得到扩充。

另外,值得注意的是,张廷济存在多次批量购买行为。如嘉庆元年(1796),以32千文钱从曹安之处买入一箧古泉;嘉庆七年(1802),以60两银从萧楚翘处购得六件器物;道光七年(1827),葛雄图的古泉收藏也尽归其所有,价格不明;第十册《浴砚斋墨》一条又记嘉善朱助月家落后,所藏清玩半归张氏。批量购买一来具有价格优势,二来有助于尽快建立藏家个人的收藏体系。这种行为也不独发生在收藏家身上,第九册《九片云砚》一条中记载:“(金云庄)比部故后,其子家嘉善所遗物半归鲍友拙安。”张廷济有数方石砚是从鲍拙安处买得,可见鲍批量购买是出于商人买卖目的而非收藏,宋芝山亦有批量购买再转售的行为。

图11 “金石奇缘”印(朱)

(二)购藏态度

张廷济村居新篁,起初收藏资源贫瘠,眼界亦不广,阮元可谓是他的启发者与领路人。除青铜器外,阮元也藏有砖瓦、玺印、钱币、铜镜等器,张廷济的收藏类目与之对比多有重合。

阮元,字伯元,号芸台,早岁登科,仕途显耀,先后任山东、浙江学政,浙江、河南、江西巡抚,两湖、两广、云贵总督。这给他的金石鉴藏活动提供了极大便利,《清史稿》云:“其身历乾、嘉文物鼎盛之时,主持风会数十年,海内学者奉为山斗焉。”〔8〕张廷济在《清仪阁古印偶存》中言:“余少嗜集古人铜印,村居僻,足迹亦不广,父兄之所贻,亲串之所赠,不及三十名也。方壮,侍今相国仪征阮夫子,受经之余,讲求古钟鼎彝文字。”〔9〕虽然阮元只年长四岁,但张廷济对其推崇有加,阮元亦看重他。第十册中有一跋文,张氏如此记:“自丙辰受知以后,如《定香亭笔谭》《两浙诗课》《积古斋钟鼎彝器款识》等书,弟子姓名碑记俱蒙收录奖借,而廷济未老而衰,酬知无地,言念及此,不禁惭悚之交集耳。”〔10〕

阮元认为:“古铜器有铭,铭之文为古人篆迹,非经文隶楷缣楮传写之比。且其词为古王侯大夫贤者所为,其重与九经同之。”〔11〕阮元所藏见于《积古斋藏器目》,凡七十四器。徐同柏在《从古堂款识学》中对张廷济所藏青铜器多有考据(图9、图10),较之《清仪阁所藏古器物文》第一册器目,另收录十器〔12〕。从体量看,张廷济的青铜器收藏仅稍逊阮元,但二人对待藏品的态度截然不同。《清稗类钞》中有记载阮元开府两粤,使用三代鼎彝尊罍,宴请诸生于学海堂,传为一时佳话〔13〕。至于其他吟咏考据活动,不胜列数。相较于阮元的轩敞张扬,张廷济对待收藏更有自得其乐的意味。《清仪阁所藏古器物文》第一册中提道:“此清仪阁自藏之册,故于得器之人、地、时、值备细详载,偶然披阅,如履旧游,如寻旧梦,只可自怡悦,不堪持赠君。”〔14〕这也是张廷济购藏态度的写照。通览全书四百多件器物拓本及跋文所钤盖的印章,有一方四字“金石奇缘”朱文印(图11)颇为特别,只钤盖了20次,涉及13件器物,包括五件青铜器、二件泉范、三方铜镜、二面碑拓以及一方砚。这13件器物入藏时间从乾隆六十年(1795)起至嘉庆二十五(1820)年,购入价格从250文钱到白银数十两不等。第一册中,共有《斑尊》、《妇姑圜鼎》、《诸女方爵》(图12)、《仲凫父彝》以及何廷诰所赠周敦盖等五件器物钤盖此印。其中前四件器物皆精绝出尘,尤其《诸女方爵》一器文字明晰、形制奇特,友人孙均为其艰难购致(图13),张廷济先后钤盖此印四次于相关内容上。但何与张订交时所贻敦盖,明显逊色于其他几件器物,张氏也未在跋文中加以赞赏,反而言“今何归道山已数年矣,每对此器,令人增感”〔15〕。此外,张廷济于磨镜担以250文钱购入的《见日之光天下大明镜》,是其中价格最低者,但价高如《虢叔钟》也未加盖此印。东汉隐士徐稚因恭俭义让,贫而自持,世称“南州高士”。张廷济在跋文中感慨“岂南州高士亦有宿缘”〔16〕,应是戏言此镜价廉物美,因缘际会,颇为自得。可见除收藏价值外,张廷济也加诸情感价值于藏品之上。

在《清仪阁所藏古器物文》中,张廷济款样颇多的姓名印随处可见,相较之下,“金石奇缘”一印的钤盖频次可谓稀少。在该书第二册所附数封友人信札中,皆有“金石奇缘”字样:海昌陈斌“叔未先生金石奇缘拜草”;海昌周氏“公是琅环福地仙,每于金石有奇缘”;慈溪友人“虽曰萍踪偶合,不可谓非金石之奇缘也”;海昌徐绍曾言“此真奇缘,令人动唫魄”〔17〕。可见“金石奇缘”作为张廷济的一个收藏符号,已经为其友人所熟知。再结合跋文内容,足可见加盖此印的相关器物及其来历对张廷济来讲别有意义。

张廷济对选入此书的器物品格有着清楚的认知:与该印相关的器物即有数件因稀有精好而被他赞叹为“无上神品”“第一神品”“无双之品”;另有数件见证了他与友人因收藏而产生的深情厚谊,如《兮仲敦》与《日利五铢泉范》;亦有得来颇为曲折离奇,如被张氏誉为“希世珍也”的《诸女方爵》。这十三件器物与书中同类器物相比,有价高者亦有价低者,可见是否加盖此印与价格并不相关。反言之,张廷济购藏时并不盲目追求价高者,对藏品的态度也并不完全为藏品精好与否影响,人与人之间,人与器物之间的遇合才是他收藏的乐趣所在。他在生活中多有卜筮祝祷之行,对于命运甚为笃信,另外他不处官场,不需要利用爱好交结打点,对收藏“只可自怡悦”的态度想来也与此相关。

三、嘉道年间金石价格分析

价格是价值的表现形式,隐含价值规律和价值判断的基本原则,并体现了时代与个人的收藏偏好。嘉道年间金石购藏蔚然成风,但最为重要的交易价格却鲜见记录。因此,张廷济在《清仪阁所藏古器物文》里留存的信息具有重要价值,不但能从中窥见他的收藏个性,还可以把握金石购藏在市场交易中的地位以及交易价格在社会生活中的购买力。

(一)金石与书画价格比较

容庚在《商周彝器通考》里提道:“古器价值以好尚而异,有甲得之百金而售之乙得千金者,未可刻舟求也。”〔18〕并且有价格记录的金石藏品不多,因此对于青铜器的价格不能太过拘泥地看待。白谦慎曾经考据过张廷济所藏《虢叔钟》(图14)的流转过程〔19〕:张广德银号于1821年以白银1200两购得此钟,1831年张廷济以284元购入,1872年沈秉成又以白银5000两从张氏之后的藏家蒋生沐处购得。同件器物五十年间数次涨跌,幅度巨大。但这并不意味着在市场交易中毫无规律可循,我们仍可以从宏观视角对张廷济的购藏价格作出比较判断。

宋末元初的藏家周密在《志雅堂杂钞》中,记载了一件鼎在短时间内的四次交易过程:“番且癸鼎,元张称孙家物,杭之常卖驵沈大整者和庵得之,以为奇货。继而董瓒者,所谓顽石董,酬以重价,以大铜器数件,共备二十五定得之。继而归之乔仲山运副,闻将转之显官……□□参政以二十二定得之。”〔20〕颇不寻常的是,这件鼎最后一次成交价格反不如董氏购入时高,并不符合正常的价格规律。须知官员贵胄向来是古董交易的重要参与者,古董也正可以为人用来上下打点以获私利。另有一《父乙尊》,成交价12定〔21〕,同书所载董源着色《山居图》第二次交易价格翻倍后也仅为8定〔22〕,二者差值约百两〔23〕。此外记有智永《千字文》要价7定〔24〕,颜真卿《马病贴》要价5定〔25〕,徐熙《芙蓉》一轴要价10定〔26〕,同上文所提之鼎差价数百两。

明代詹景凤所著《詹东图玄览编》有载:“嵇职方文甫,文王釜,飞云脚,高七寸,釜才一拱,而铜精且厚,制古色嘉,天然浑古,文采照耀,动人心目,铜中尤物也,海内一而已,原于燕中以三百五十金易得。”〔27〕另记有铜凫索价百余金,文王小方鼎两件各价至160两〔28〕。而同书所载吴道子《观音七十二化身卷》成交价90两〔29〕,颜真卿《祭侄季明文稿》索价百两多〔30〕。虽然书画价格时有低于鼎彝,但明代藏家一般视书画收藏为先,如詹景凤言:“予详记书画为学者,若古铜嵌玉诸器则玩也,但稍记其一二精极为世稀有者,聊以见昔人制器尚象之趣。”〔31〕不过总的来看,元明时钟鼎彝器价格相对高于书画。

从与张廷济同期的潘世璜所著《须静斋云烟过眼录》提供的价格信息来看,此时书画价格同金石价格的差距并不似前朝悬殊,书画交易数十两甚而百两往上也不鲜见。书载嘉庆二十一年(1816)十二月二十一日,“过汪省吾,观游相《兰亭》、名人手札,皆得之池上草堂者。《兰亭》共十种,价一百十番。明人书札二函,一百四十番”〔32〕;嘉庆二十三年(1818)六月二十二日,“于外舅案头见文衡山书画卷又名人书数幅,内董文敏《送瞿稼轩诗》,在冷金笺上,甚出色,询之以五金得之。又唐六如长幅小行书,以十余金得之”〔33〕。另有王蒙、黄公望、沈周山水三幅,又宋拓《玄秘塔碑》,王翚画卷一,值190枚银圆〔34〕。更有米芾书杜诗《画山水歌》,值300两白银〔35〕。嘉道年间广东收藏家潘正炜在《听帆楼书画记》以及《听帆楼续刻书画记》的目录中,也留存了丰富的价格信息:李唐《采薇图卷》值200两银、黄公望《楚江秋晓图卷》值500两银、倪瓒《古木竹石轴》值100两银、沈周《仿王叔明轴》值20两银、仇英《人物卷》值50两银等〔36〕。

而此时张廷济能以60两白银购入尊、鑺、戈、句兵(图15)等大小六件古器。这种现象并非由于金石贬值,相反,金石价格相对稳定。从元至清以来青铜器与书画价格整体差距的缩小,主要是因为清朝经历了书画价格的飞涨。

成书稍晚的《天咫偶闻》中有此评论:“近来厂肆之习,凡物之时愈近者,直愈昂。如þ 四王吴恽ÿ 之画,每幅直皆三五百金,卷册有至千金者。古人惟þ 元季四家ÿ 尚有此值,若明之文、沈、仇、唐,每帧数十金,卷册百余金。宋之马、夏视此,董、巨稍昂,亦仅视þ 四王ÿ 而已。”〔37〕除北京地区“四王吴恽”画价昂贵异常,这条记录的价格评判标准同《须静斋云烟过眼录》《听帆楼书画记》及《听帆楼续刻书画记》所载的价格基本吻合。清朝数代帝王喜好书画收藏,搜罗天下精品入内府,民间流传绝好者甚少,另有毕沅等藏家专门购求唐宋元名迹。因而,在嘉道年间的市场交易中,书画价格总体是高于金石的。

图12 《诸女方爵》拓本并张廷济题跋 纸本 京都大学藏

图13 孙均手书 纸本 京都大学藏

但所谓“差距”只是从特定视角的考量,除了藏品自身品质,藏品价格表现更多受到时代风尚、藏家本人购藏能力以及态度的影响。

(二)张廷济购藏价格同嘉道年间购买力比较

嘉庆初年直至清末,银贵钱贱,嘉道年间银1两换钱1300文至1500文左右〔38〕。钱泳《履园丛话》中记载,嘉庆元年(1796)1两银约换钱1300文至1400文,洋钱盛行后银钱俱贱〔39〕。银两的成色,自古即不划一,所谓纹银只是一种虚拟的标准银两,实际流通中使用的是成色不一的宝银,在流通时要申水一定数额,其他各种银两都要根据纹银来计算,其中换算甚为复杂。因此外国银圆流入之后,大受欢迎〔40〕。从张廷济的购藏记录中也可以发现,银圆已经是当时通行的货币之一。张廷济补提的一条跋文中有记,道光十七年(1837)时,每饼银圆约换钱1150文〔41〕。当时流行的主要是西班牙银圆,俗称“本洋”,即张廷济提到的“番银”“银饼”。据《清稗类钞》所载,张廷济道光年间购入《虢叔钟》时,每饼银圆可易大钱930文〔42〕。为了折算便宜,本文且取1两银值1300制钱,洋银一枚合银七钱这一固定值。

张廷济于道光十一年(1831)以284元购入《虢叔钟》,折算为白银在200两左右。这个价格在同年安徽阜阳可以购入74石小麦〔43〕,在浙江余姚可以购入20亩地〔44〕。但时移世异,我们不能以现在的米价、地价等量换算以衡量张廷济的购藏价格。嘉道年间,南方经济发达,已经形成了一个统一的商品经济市场,各类商品都酝酿出一个稳定的市场价格,也形成了各自的价格区间。下表(表一)根据《中国历代物价问题考述》整理出,虽然精确不足,但仍具有参考价值,可以通过比较对张廷济的购藏价格形成大致概念。

表一 嘉道年间物价对照表

图14 《虢叔钟》拓本并张廷济题跋 纸本 京都大学藏

图15 《子执旂句兵》拓本并张廷济题跋 纸本 京都大学藏

探讨张廷济的购藏价格,须对他的经济能力有一定认知。张廷济家族是江南比较典型的耕贾结合的家族,不但在当地具有一定田产,还兼营商业,在新篁是具有较高地位的〔45〕。《清稗类钞》中载张廷济:“精赏鉴,工隶篆,求书者踵接,然润例甚苛。扇对每件需银若干。”〔46〕其字(图17)有金石气,古劲有力,浑穆沉着,求字之人颇多,价亦不菲。《清仪阁所藏古器物文》一书多处记载他人以古器易取张廷济的书法,如葛向之携《高安万世瓦》向张廷济易字,另有友人携晋砖来换字。此外,张廷济并非只单纯地进行购藏活动,有时也出售古董从中获利。如嘉庆二十年(1815)他以10元购入《爯癸爵》,在道光十七年(1837)时,又以30元出售给方惟祺。

张廷济在嘉庆十年(1805)的出行日数以及相关花费也得到统计,其中舟行费用约24000文钱,再加上陆上住行费用,总计约30000文钱左右〔47〕。张廷济所雇船工日薪63文钱,仅车马费支出就相当于一名船工连续工作一年多所得。礼物馈赠这一大宗成本还未计算入内,如十月十二日张廷济探望吴谡堂即花费25000多文钱备礼,仅上述开销已折银近50两。且据《清仪阁所藏古器物文》记载,嘉庆十年(1805)是张廷济购藏支出较少的年份:《大冨壶》值钱900文,《戴作砖》和《永奉无疆瓦》虽无价格条目,参照同类藏品总价应在1元有余,不过是张廷济信笔作书的价格。与之对比的在嘉庆二十五年(1820),张廷济至少购入了《妇秉卣》《申父癸觚》《句兵》《冕作旅彝》《史颂敦》并《淳化阁帖十册》《汉馆陶家灯》等七件藏品,总计256元,约180两银。以嘉道年间日工均价60文钱计,180两银是一个日工不间断工作十年多所得,以土地算能购置近十亩肥沃土地。另有《汉王去弩机》《唐涂金铜龟》《唐监官翟惠铜版》三件共计10元是受贻于人,张氏未言是否给予酬报,但想必于人情往来付出了相应钱财。在致黄锡蕃的一封信中,张廷济言:“日来远近朋辈之以经籍、金石、书画来质售者沓来踵至,旬日之间约有十数万钱,敝橐为之一空。”〔48〕数日之间即支出百余两银,再结合前文来看,可见张廷济虽然具备一定经济实力,但平日开销不菲。

道光二十年(1840)张廷济致胡元杲的一封书信中如是写道:“自去腊起要作字稍多,右手之小指屈则不能信,信则不能屈,近则加剧,此末疾也,不仁之验也。年过七十,衰象原不足怪,但恐一碗卖字饭渐渐吃不成尔。”〔49〕从张氏与友人多封尺牍往来之中可以得出两个结论:一来鬻字所得是张氏的重要生活来源;二来其年迈多病,仅能勉力为之。可见张廷济的富裕只是相对于一般百姓,况且收藏爱好又耗费巨大,遇到心仪的器物因资费不足失之交臂也是常见。张廷济与阮元呈现不同的收藏态度也与此相关,清政府给各地知县养廉银平均在千两左右,如阮元官至总督、巡抚,仅养廉银一年即有10000两至18000两之巨〔50〕,所以收藏金石自不必像张廷济一样时有拮据。

结语

张廷济的金石收藏启蒙于阮元,又以个人治学勤恳,在清朝的金石藏家之中占有一席之地。其收藏的体量或质量未必出于同时代藏家,但他留存下丰富的笔墨资料,为后人研究嘉道年间的金石收藏提供了莫大助益。金石价格自然同器物品质相关,但更多受时代风气影响和藏家个人能力影响。虽然张廷济自身处于富裕的乡绅阶层,也能鬻字换钱,但收入同清代的官僚阶级相比还是有差距的,常在购藏过程中感到吃力。不过作为一个收藏家,他已经找到收藏之于个人的意义,在收藏价值之外,更加诸情感价值与传承意义于藏品之上,这也是为何他“不耻言利”,乐于记载别人所不屑于记载的资料。无百年不败之藏家,只得失于器物无疑是虚妄的,张廷济已经实现了作为收藏家的自我价值。

注释:

〔1〕 此书本无目录,后由褚德彝补题,他将两件器物底座以及一件摹本列入册目,另在两件器物拓本上题名,亦列其中,致使一些学者认为第一册共有43 件器物,实际有相关跋文记载青铜器的共38 件。褚所题名与张氏跋文内容颇有出入,故本文第一册器物名称参考张廷济与徐同柏的考释内容以及容庚在《商周彝器统考》第八章引用本册时采用的命名。

〔2〕 张廷济提到的“番银”“银饼”“洋银”,是指当时流行的西班牙银圆,此处及下文通称“元”。

〔3〕 合并购买以及有贻赠字样的器物价格一并计算入内,第二册价格计算同此。

〔4〕 容庚:《商周彝器通考》,台湾:大通书局1973 年版,第239 页。

〔5〕 〔清〕张廷济:《清仪阁所藏古器物文》第一册“仲凫父彝”条,京都大学人文科学研究所藏本。

〔6〕 〔清〕张廷济:《清仪阁所藏古器物文》第三册“长乐未央君宜子孙泉”条,京都大学人文科学研究所藏本。

〔7〕 〔清〕张廷济:《清仪阁题跋·潘竹儒八砖卷》,《中国书画全书》第11 册,上海书画出版社,1997 年,第728 页。注释:

〔8〕 〔清〕赵尔巽等编:《清史稿》卷三六四《列传一百五十一》“阮元”条,台湾:洪氏出版社1981 年版,第11424 页。

〔9〕 〔清〕徐同柏辑:《清仪阁古印偶存》卷六,上海图书馆藏稿本。

〔10〕 〔清〕张廷济:《清仪阁所藏古器物文》第十册“台州夜坐刻字”条,京都大学人文科学研究所藏本。

〔11〕 〔清〕阮元编:《积古斋钟鼎彝器款识·商周铜器说》上篇,上海:商务印书馆民国26 年版。

〔12〕 容庚:《商周彝器通考》(上),台湾:大通书局1973 年版,第239 页。

〔13〕 〔清〕徐珂:《清稗类钞》第31 册《鉴赏》(上)“阮文达宴门生用古器”条,北京:商务印书馆1918 年版,第187 页。

〔14〕 〔清〕张廷济:《清仪阁所藏古器物文》第一册“水钟”条,京都大学人文科学研究所藏本。

〔15〕 〔清〕张廷济:《清仪阁所藏古器物文》第二册“周敦盖”条,京都大学人文科学研究所藏本。

〔16〕 〔清〕张廷济:《清仪阁所藏古器物文》第四册“见日之光天下大明汉镜”条,京都大学人文科学研究所藏本。

〔17〕 见于《清仪阁所藏古器物文》第二册所附信札。

〔18〕 容庚:《商周彝器通考》,台湾:大通书局1973 年版,第162 页。

〔19〕 白谦慎:《文物市场里的晚清官员:吴大澂及其友人的青铜器收藏活动》,《美成在久》2018 年第4 期,第6ü 25 页。

〔20〕 〔元〕周密:《志雅堂杂钞》,《美术丛书》第三集第3 辑,上海:神州国光社1947 年版,第202 页。

〔21〕 同上,第205 页〔22〕〔24〕〔25〕同上,第185 页。

〔23〕 这里的“定”即中统元宝钞,一贯为一两,一两只值白银五钱,50 两为一锭。参见李万康:《中国古代绘画价格论稿》,北京:人民出版社2012 年版,第27 页。

〔26〕 〔元〕周密:《志雅堂杂钞》,《美术丛书》第三集第3 辑,上海:神州国光社1947 年版,第234 页。

〔27〕 〔明〕詹景凤:《詹东图玄览编》,《中国书画全书》第4 册,上海书画出版社1992 年版,第49 页。

〔28〕 同上,第50 页。

〔29〕 同上,第23 页。

〔30〕 同上,第13 页。

〔31〕 同上,第49 页。

〔32〕 〔清〕潘世璜:《须静斋云烟过眼录》,彭向阳校点,杭州:中国美术学院出版社2000 年版,第52ü 53 页。

〔33〕 同上,第62 页。

〔34〕 同上,第95 页。

〔35〕 同上,第72 页。

〔36〕 〔清〕潘正炜:《听帆楼书画记》、《听帆楼续刻书画记》,《美术丛书》第四集第7 辑,上海:神州国光社1947 年版。

〔37〕 〔清〕震钧:《天咫偶闻》卷七《外城西》,北京:北京古籍出版社1982 年版,第170 页。

〔38〕 黄冕堂:《中国历代物价问题考述》,济南:齐鲁书社2007 年版,第13 页。

〔39〕 〔清〕钱泳:《履园丛话》卷一《旧闻》,北京:中华书局1979 年伴,第28 页。注释:

〔8〕〔40〕彭信威:《中国货币史》,上海:人民出版社1958年伴,第538ü 539 页。

〔41〕 〔清〕张廷济:《清仪阁所藏古器物文》第一册“爯癸爵”条,京都大学人文科学研究所藏本。

〔42〕 〔清〕徐珂:《清稗类钞》第31 册《鉴赏》(上)“张叔未藏周虢叔大 钟”条,北京:商务印书馆1918 年版,第192 页。

〔43〕 据黄冕堂《中国历代物价问题考述》第65 页“清代粮价简表”统计估算。

〔44〕 据黄冕堂《中国历代物价问题考述》第148 页“清代田价表”统计估算。

〔45〕 王健:《清代中期一位江南文士的日常生活:以〈张廷济日记〉为中心的讨论》,《中国社会历史评论》2012 年第十三卷,第95ü 106 页。

〔46〕 〔清〕徐珂:《清稗类钞》第30 册《艺术》“张叔未工篆隶”条,北京:商务印书馆1918 年版,第36 页。

〔47〕 王健:《清代中期一位江南文士的日常生活:以〈张廷济日记〉为中心的讨论》,《中国社会历史评论》2012 年第十三卷,第95ü 106 页。

〔48〕〔49〕王宏:《清遗遗翰》,《历史文献》2017 年第1 期,第206ü 231 页。

〔50〕 昆冈等编:《钦定大清会典事例》卷二六一《户部·俸饷·外官养廉一》,光绪二十五年刻本,第1ü 19 页。