高校仪器设备内部控制建设调研与思考

2020-07-11张玉平

王 丹,张玉平

(上海交通大学a.资产管理与实验室处;b.分析测试中心,上海200240)

0 引 言

内部控制理论经历了不同的演化阶段,“要素论”和“风险论”是当前内部控制框架设计普遍采用的理论依据[1]。美国反虚假财务报告委员会下属的发起人委员会(COSO)作为国际公认的内控标准制定方面的权威机构,引导和代表着内部控制的发展趋势[2]。其在2013 年最新修订的COSO《内部控制—整合框架》中,延续了内部控制核心概念、五大核心要素以及有效性的评价标准,并强调整合框架适用于企业、政府部门、非营利组织和其他组织[3]。

继我国财政部于2012 年颁布《行政事业单位内部控制规范(试行)》(以下简称《规范》)、2015 年出台《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》之后。教育部于2016 年发布《教育部直属高校经济活动内部控制指南(试行)》(以下简称《指南》),要求高校完善内部控制,提高内部管理水平,确保内部控制的建立和实施,标志着高校内部控制建设真正意义上进入实际操作阶段。

随着我国高等教育事业和资产规模的迅速发展,高校仪器设备规模、数量和价值持续增长,同时呈现出资金筹措渠道多元化、业务内容多样化、风险复杂化的特征[4],也出现了风险管理理念缺失、管理机制失范、内部审计监督不力等诸多问题[5]。因此,高校以《规范》和《指南》为基础,借鉴COSO 内部控制框架理论,考虑自身特点,建立高校仪器设备内部控制体系,对于维护仪器设备安全完整、提高仪器设备管理水平和使用效益、支撑教学和科研健康持续发展具有重要意义。

1 国内外高校内部控制研究概况

1.1 国外高校内部控制研究概况

国外高校内部控制建设相对成熟,以COSO 内控框架为基础,结合自身实际情况各有侧重,均重视风险因素。①美国公立高校相对较早关注内控,以全面风险管理为导向,利用PDCA 循环(质量管理体系)进行风险识别[6]。②法国高校主要关注风险评估,内部控制程序贯穿于整个业务流程[7]。③ 日本国立大学运用分级管理、内部监督与外部监督相结合的手段,对高校人员的权责进行明确[8]。④ 新加坡高校注重精神文明建设,将廉政文化建设作为重要的考虑因素之一[9]。⑤英国大学将风险细化为八大风险,通过建立法律保障制度,防止腐败发生[10]。

我国高校在开展仪器设备内部控制建设时,可借鉴国外高校以全面风险管理为基础、关注风险评估、利用PDCA循环识别风险、明确人员权责,加强廉政文化建设,完善内控评价和监督机制。

1.2 国内高校内部控制研究概况

我国高校内部控制体系研究,自2012 年后开始逐年增多,研究方向主要是单位内部控制建设现状分析、考虑要素、体系构建和评价方法等。如① 陈留平等[11]以COSO内控框架为依据,调研江苏省45 所高校内控实施情况,并提出对策建议。② 杨蓉[12]运用COSO内控框架目标层构建高校内部控制评价体系,利用层次分析法评价目标层。③ 朱爱丽[13]从单位层面与业务层面设计高校内部控制规范。④ 赵强等[14]建立资产管理信息平台并提出内外相结合的监督方式。⑤ 王瑞柯[15]以天津10 所高校廉政风险调研数据为基础,构建四位一体的高校内部风险防控体系。

目前,对于仪器设备业务层面的内部控制建设深入研究仍然较少。

2 高校仪器设备内部控制建设情况调研

为了解现阶段我国高校仪器设备内控建设情况,依据《规范》《指南》,围绕COSO内控框架五要素设计了调查问卷,并于2018 年5 ~10 月期间,面向普通高校开展问卷调研和访谈活动。本次调研共发放问卷30 份,回收有效问卷21 份,其中16 份来自教育部属高校,1 份来自工信部属高校,4 份来自地方高校。

2.1 控制环境

(1)建设进展。受调研21 所高校均开展了资产管理内部控制建设,其中18 所高校针对仪器设备开展内控建设,进度不一,进程不理想。8 所高校已建成并实施,1 所已建成未实施,8 所正在建设中,1 所尚未开展。另外,13 所(占比62%)高校已完成相关制度建设。

(2)重视程度。内控建设整体受重视程度较高,18 所高校中44.44%的高校认为所在学校非常重视仪器设备内控建设,50%的高校认为比较重视,只有5.56%高校重视程度一般。

(3)管理体制。各高校内控建设组织部门不同,55%高校由财务处组织,其他高校为审计处、纪委、校办或国资办。各高校基本都实现了校、院、实验室三级设备管理体系,70%高校设立分管院长、实验室秘书等专职管理岗位。

(4)建设方式。18 所高校中有11 所由财务或审计部门主导,设备管理部门配合完成;7 所由设备主管部门负责完成。其中,有5 所高校委托第三方会计师事务所等机构开展内控建设。

此外,超半数高校有“管理人员配置不合理”问题,存在业务和岗位权责不明确、不相容岗位兼职等现象。约30%高校认为风险意识及重视不够。仅有3所高校定期组织内控专题培训,文化建设待加强。高校仪器设备内控环境整体尚薄弱,有较大改进空间。

2.2 风险评估

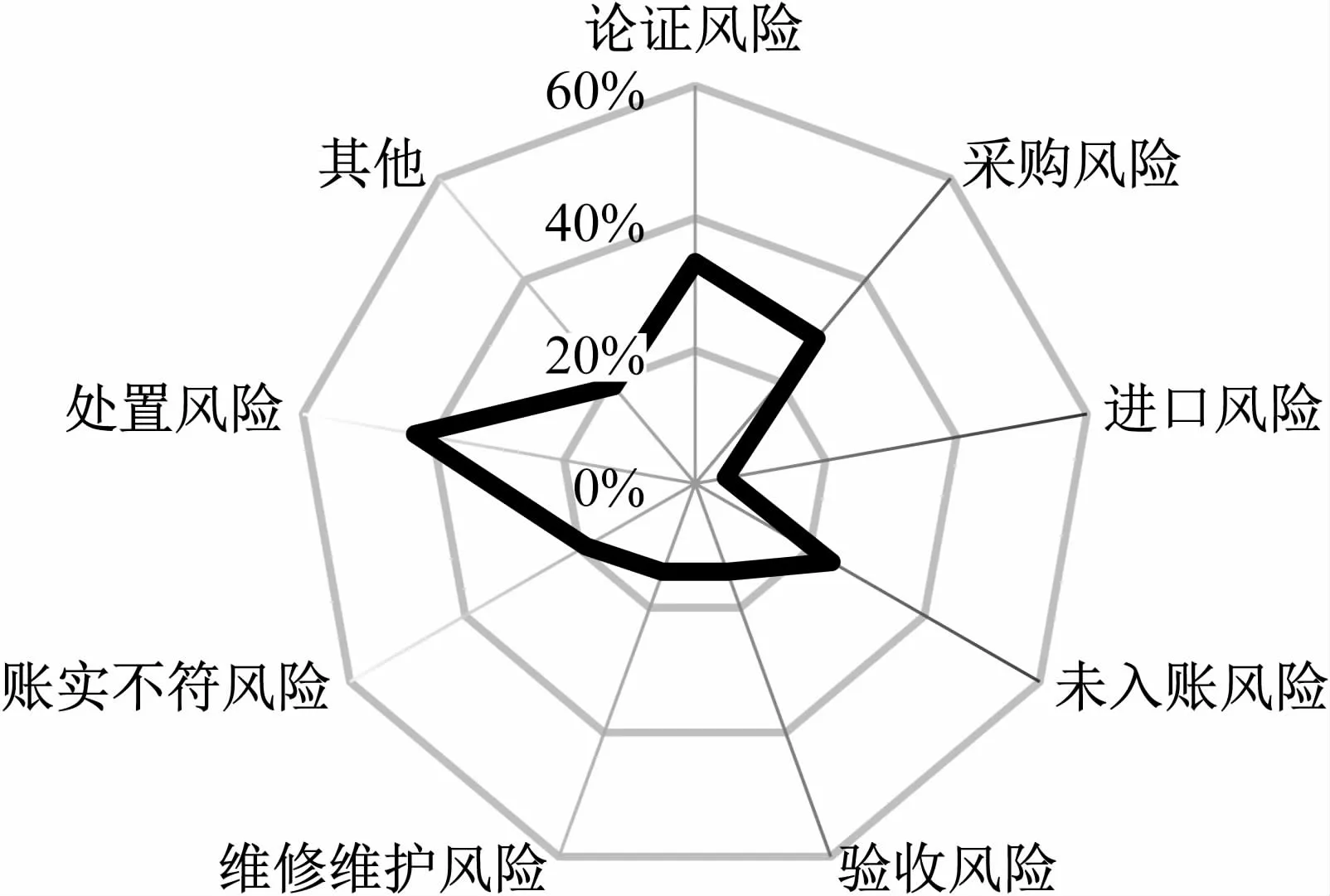

部分高校仪器设备管理是事后控制,事前没有风险评估。风险评估机制尚不健全,没有建立相应风险预警和防范,缺乏系统综合分析、定期识别及整改反馈。目前,受调研高校认为仪器设备管理中最突出的3 项业务风险(见图1):① 处置环节,不规范、闲置设备调剂不力、实物处置存在串标风险等;② 论证环节,不充分导致不必要的重复购置、预算不合理等;③ 采购环节,招标不公,合同风险等。进口业务则被认为风险较小。此外,建档意识差、使用记录不完整、使用效益和共享率不高等风险也均被提及。

图1 高校仪器设备管理业务风险

2.3 控制活动

受调研高校中有11 所高校实施购置预算管理;10所高校进行设备使用效益评价;17 所高校建立开放共享激励机制;7 所高校通过建立处置调剂平台,盘活闲置资源;有8 所高校编制内控操作手册;7 所高校借助信息化手段推进内控实施。

2.4 信息与沟通

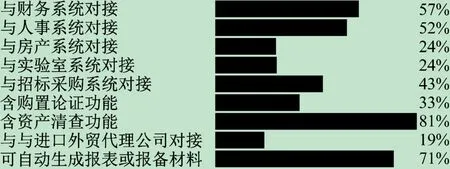

高校仪器设备管理中的沟通渠道不够畅通,相关部门信息交换、查询、监督存在不便。如图2 所示,大部分高校实现了资产清查、自动生成报表功能,较少实现购置论证等功能;50%以上系统实现与财务和人事系统对接,较少系统实现与房产、实验室或校外系统(进口代理公司)对接。此外,大部分高校为明确业务权责、优化审批流程等管理服务需求,正在完善或迭代信息系统中。

图2 高校仪器设备管理信息系统建设情况

2.5 监控活动

受调研高校中仅有4 所高校建立内控相关考核评价体系,5 所高校建立定期监督机制。其中,有高校还制定了《内部控制评价管理办法》、编制《内控制度评级报告》,对内控完善性、运行的有效性进行评价。高校仪器设备管理内部控制建设整体缺乏有效的监督和评价体系,不利于内控制度,尤其是控制活动的有效执行和不断完善。

综上所述,高校仪器设备内控环境尚显薄弱,风险评估机制不够健全,控制活动有待加强,信息与沟通渠道不够畅通,监督和评价有待加强。

3 高校仪器设备内部控制建设对策思考

3.1 基于COSO框架理论构建内控体系

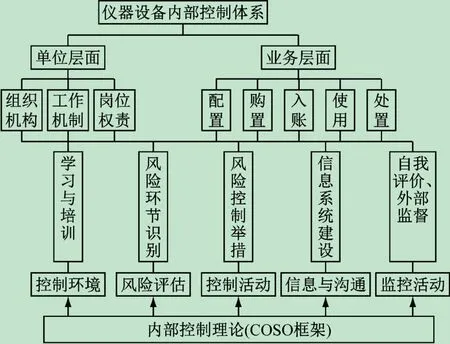

基于《指南》和COSO内控框架理论,构建高校仪器设备内部控制体系(见图3)。单位层面内部控制是从整体上对仪器设备内部控制加以规范,为内控运行构建良好环境。应致力于形成一个科学高效、分工制衡的组织机构,科学民主的工作机制,关键岗位设置合理、人员德才兼备。可通过一系列专业理论培训、文化建设等,提升人员的业务水平、职业素养、风险意识和应对能力等。

图3 高校仪器设备内部控制体系

业务层面,主要涉及仪器设备管理中的设备配置、购置、入账、使用和处置等方面。应建立仪器设备内部控制规范体系,以内控环境建设为基础、以风险评估结果为导向、以控制措施为手段、以信息与沟通为纽带、以监督与评价为推动力,实现仪器设备安全、完整、有效,相关业务运行合法、合规,防范管控廉政风险等控制目标。

3.2 开展风险评估,编制内控操作手册

在内控现状分析、内控基础评价的基础上,重点关注重要业务和关键岗位,着力防范可能产生的重大风险。结合高校仪器设备管理实际情况遵循全面性原则、重要性原则、制衡性原则和适应性原则,明确仪器设备资产内控目标,设计内控业务流程,识别主要风险点和关键环节,确立风险应对措施,形成风险控制矩阵,编制《高校仪器设备内部控制操作手册》(简称《操作手册》)。目录如下:

(1)仪器设备管理内部控制概述:1.1 相关定义;1.2 工作目标;1.3 工作原则。

(2)仪器设备管理体系与运行机制:2.1 控制目标;2.2 组织机构与部门权责;2.3 不相容岗位分离;2.4 管理流程图;2.5 主要风险点;2.6 风险控制矩阵。

(3)仪器设备业务流程、主要风险点和控制矩阵:3.1 控制目标;3.2 业务流程图;① 预算配置;② 购置;③ 验收入账;④ 使用维护;⑤ 处置。3.3 主要风险点;3.4 风险控制矩阵。

(4)仪器设备内部控制评价与监督:4.1 内部控制评价;4.2 内部控制监督。

(5)仪器设备规章制度汇编:5.1 政府法律法规;

5.2 高校规章制度。

3.2 多措并举完善管理薄弱环节

通过风险识别发现管理漏洞,不断改进管理举措,降低仪器设备管理风险。① 加强设备购置可行性论证是实施风险事前控制的一个重要举措,应从欲购设备的教学科研服务需求、在校内同类设备已有情况、使用情况、运行维修费落实、人员配备、效益预测及风险分析等方面,综合考察购置的必要性、先进性和适用性。②建立高校间“共享专家库”及考核机制,解决设备购置论证、采购评标、处置论证等环节,专家不公、不专等风险。③依据设备采购“大数据”判别需求量较大的通用类设备,为其构建线上竞价平台,增加采购透明度,降低成本、提高效率。④ 针对大型设备验收及售后服务不力的现实,强化履约验收程序和供应商管理,保证采购质量。⑤ 建立仪器设备调剂平台,提升设备使用剩余价值;采用竞价、拍卖相结合的分类处置方式,降低处置风险。

3.4 内控理念融入信息化建设

通过不断完善资产管理信息系统,将内部控制理念、原则运用到仪器设备管理的关键环节,构建管理闭环,完善监督管理机制。① 通过流程约束,减少人为因素的随意性。②依据分级管理需求,遵循不相融岗位分离的原则,有针对性地设置岗位权责,设定分类授权和分级审批,实现相互制约、相互监督的工作机制。③提升信息流转的准确性,降低错误率。④ 通过可视化界面,动态掌握管理业务进程和统计数据,提高业务处理的及时性,充分挖掘数据价值,以提供科学、合理的决策支持和风险预警。⑤打破信息孤岛壁垒,与财务、招标、公房、人事等相关部门建立信息交互,提高信息沟通的效率,降低沟通的时间成本,保证各环节的有效衔接和高效运行。

3.5 实施内控评价和监督

(1)内控自评。制定仪器设备自查评定表,每年度对仪器设备内部控制建设情况和实施成效开展自我评价,分析存在问题和风险,提出整改措施与风险应对计划,形成自评报告,有利于完善仪器设备管理,提升内部控制体系健全性和有效性。

(2)内控监督。校级仪器设备管理部门定期对院系、实验室实施抽查、监督,尤其是部分下放权限的执行情况。同时,定期向校内审计监察部门汇报仪器设备管理风险防控工作,听取其对进一步完善风险防控工作的意见和建议,积极推进整改方案,并在下次汇报中将落实情况纳入汇报重点。

4 结 语

高校仪器设备全生命周期管理内部控制建设,可围绕控制环境、风险管理、控制活动、信息与沟通、监督五个方面,从单位层面和业务层面,完善制度建设,明确岗位职责,加强理论培训,梳理业务流程风险,抓住关键环节,强化风险评估,借助信息化手段,优化资源管理模式,构建监督和评价体系,提升仪器设备使用管理水平,有效防控风险。