北方石榴冷棚内外气温和土壤湿度变化规律研究

2020-07-06焦其庆尹燕雷冯立娟唐海霞

焦其庆,尹燕雷,冯立娟,唐海霞

(山东省果树研究所,山东 泰安 271000)

石榴(Punica granatum L.,2n=2x=16,18)是桃金娘目石榴科(Punicaceae)或千屈菜科(Lythraceae)石榴属(Punica)落叶灌木或小乔木,原产于伊朗、阿富汗等中亚地区。汉武帝时传入中国,在我国已有2 100多年栽培历史。石榴因具有较高的经济价值、营养价值、生态价值、观赏价值和文化价值等,越来越受到消费市场的青睐,国内外石榴产业发展迅速[1]。但石榴抗寒性较差、难以抵御极端天气,冬季休眠期仅耐受-16℃以上低温,在-17℃时会出现冻害,-20℃时大部分已冻死[2]。为解决石榴冻害问题,石榴设施栽培模式逐渐成为研究热点。

目前,世界范围内设施果树主栽品种多达35种,其中落叶果树12种,常绿果树23种[3]。中国果树设施栽培的树种较多,以草莓、葡萄和核果类为主,南方热带和亚热带树种也有部分规模[4]。山东、辽宁、河北、河南、北京、宁夏、甘肃、广西、内蒙古等省市均有大面积的设施果树栽培区。草莓和葡萄栽培的占比较大,可达20%,其次为桃、油桃、李、杏、樱桃、柑橘、枣、无花果和枇杷等[5]。石榴抗寒性较差、难以抵御极端天气,为保证其顺利越冬及提早上市,研究者不断探索各种设施栽培技术。春季早扣棚可使石榴提前进入生长季节,从而在秋季提前成熟上市,提高经济效益。此外,我国北方多采用冷棚设施防止露地石榴冻害发生以实现其安全越冬。相关学者[6-9]已对石榴设施环境因子及防寒栽培管理等方面进行了研究,但关于石榴冷棚设施的研究报道极少。为深入研究冷棚对石榴越冬的作用,本研究主要针对冬季1月份北方石榴冷棚设施内外温湿度变化规律进行对比分析,旨在为石榴抗寒保护栽培提供参考。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

该试验地位于泰山脚下(36°12′18″N,117°04′42″E),海拔262 m。砂壤土,年平均气温13.2℃,年平均年降水量683.2 mm。土壤有机质含量14.80 g/kg、水解氮121.03 mg/kg、有效磷54.68 mg/kg、速效钾244.40 mg/kg,pH值为6.6。常规果园管理。

1.2 试验材料

供试冷棚设施:冷棚支架采用热镀锌管(直径3.2 cm,管壁厚1.5 mm),棚中心高3.5 m,棚宽8.4 m,肩高1.8 m,长度依地而定;支架上覆盖塑料薄膜,棚侧面离地0.7、1.5 m各留压膜槽1道,0.8~1.5 m处连接卷膜机,以备通风降温。内植6年生‘泰山红’、‘突尼斯软籽’、‘蓝宝石’石榴树。

1.3 试验方法

试验于2019年1月1日至30日(每15 d拷取1次数据)在山东省果树研究所万基山试验示范基地进行。将ZDR-20系列温湿度记录仪[杭州泽大仪器有限公司(原浙江大学电气设备厂)产品]分别悬挂于冷棚中部及外部,其中温度传感器距地面60 cm,不与石榴树接触;土壤水分传感器埋入土壤10 cm。按照0∶00—24∶00每30 min记录1次数据。试验结束后,对上述采集温湿度数据进行统计,计算平均值并归类和分析冷棚内外温度和土壤湿度变化规律。

1.4 数据分析

采用Microsoft Excel 2019软件进行数据统计和作图。

2 结果与分析

2.1 冷棚内外日气温最高值、最低值、温差及平均值变化规律

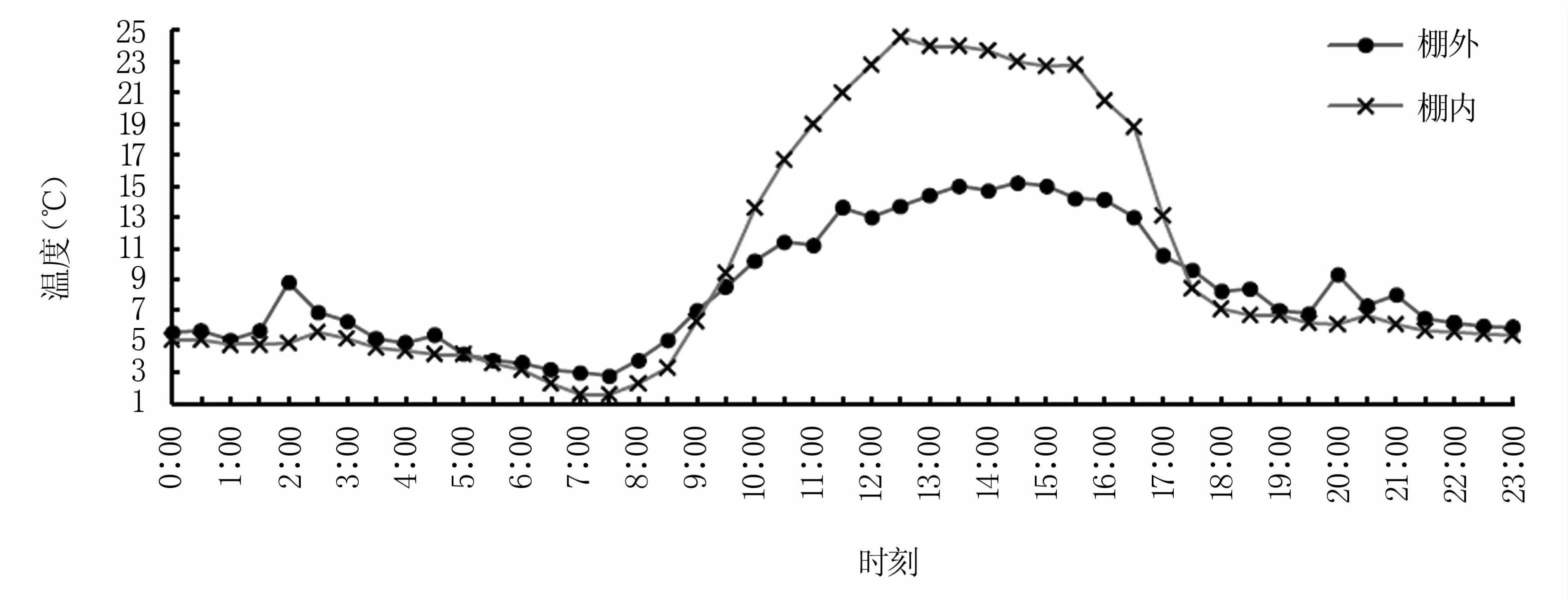

由图1可以看出,冷棚外气温最高值出现在14∶30,为15.20℃,棚内出现在12∶30,为24.60℃。棚内外日气温最高值变化趋势基本一致,17∶00—9∶00棚外略高于棚内,9∶00—17∶00棚内明显高于棚外。当环境温度高时,冷棚保温增温效果显著,但环境温度低时冷棚几乎无保温增温作用。

图1 冷棚内外日气温最高值变化曲线

冷棚内外气温最低值均出现在6∶30,棚外为-9.00℃,棚内为-8.60℃。棚外17∶00—4∶30、6∶00的最低气温要略高于棚内,其它时刻均低于棚内。这与棚内外各时刻气温最高值变化规律基本一致(图2)。

图2 冷棚内外日气温最低值变化曲线

冷棚外最大气温差出现在15∶00,为16.40℃,棚内出现在16∶30,为20.30℃。棚外最小气温差出现在8∶30,为8.00℃,棚内出现在9∶00,为5.90℃。棚内外日气温差变化趋势基本一致,均在0∶00—8∶30逐步减小,8∶30—9∶00达到较低水平,之后逐渐增大,但呈现不同程度的波动,并于17∶00后降至基本平稳。11∶00—17∶00棚内气温差明显大于棚外,其它时间均小于或与棚外持平(图3)。

图3 冷棚内外气温差变化曲线

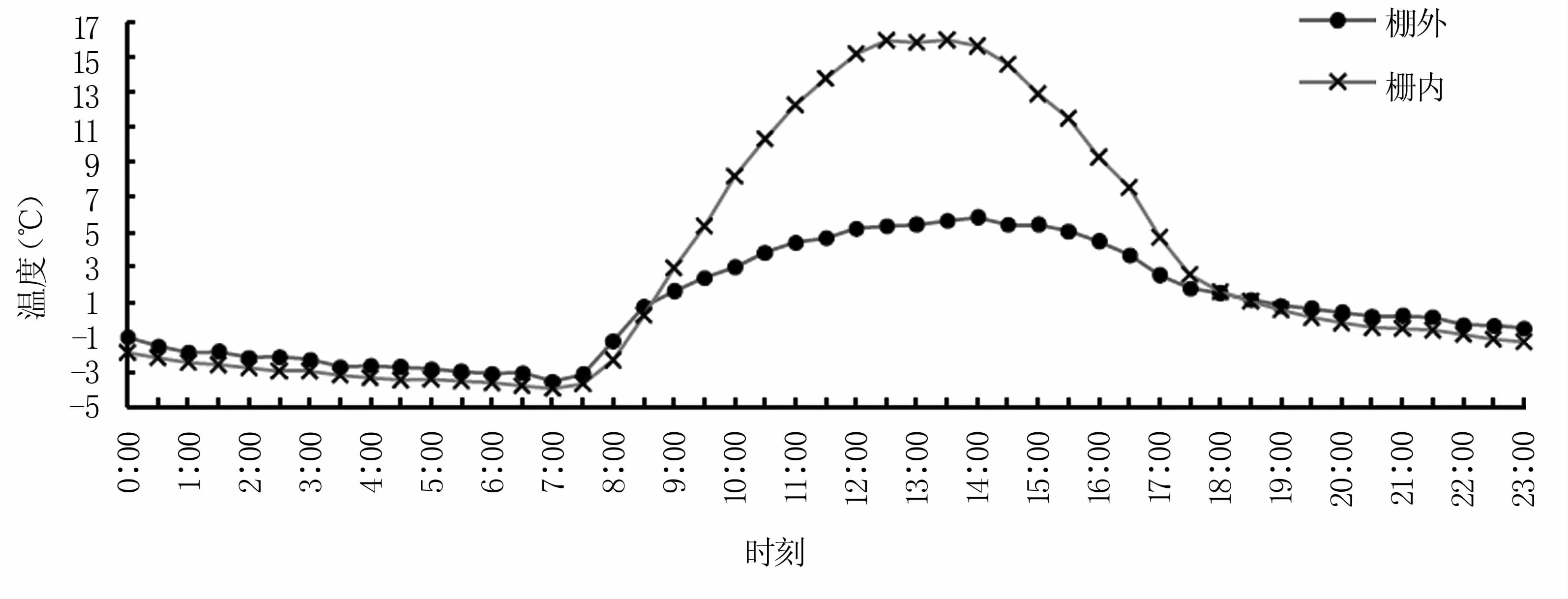

由图4可以看出,冷棚外日平均气温最高值出现在14∶00,为5.83℃,棚内出现在13∶30,为15.98℃。棚内外日平均气温最低值均出现在7∶00,分别为-3.96、-3.56℃。18∶00—9∶00,棚内外日平均气温几乎一致,棚外略高于棚内;9∶00—18∶00,棚内外日平均气温先升高再降低,此时段棚内气温要明显高于棚外。棚内外日平均气温在12∶30差距最大,为10.63℃,在7∶00差距最小,为-0.40℃。日平均气温变化曲线与日气温最高值、最低值变化曲线基本一致。

24 h内,日气温差平均值棚外为12.84℃,棚内为13.29℃,棚内外差距0.45℃。日平均气温平均值棚外为0.79℃,棚内为2.89℃,是棚外的3.66倍。

2.2 冷棚内外日土壤最高湿度、最低湿度、湿度差及平均湿度变化规律

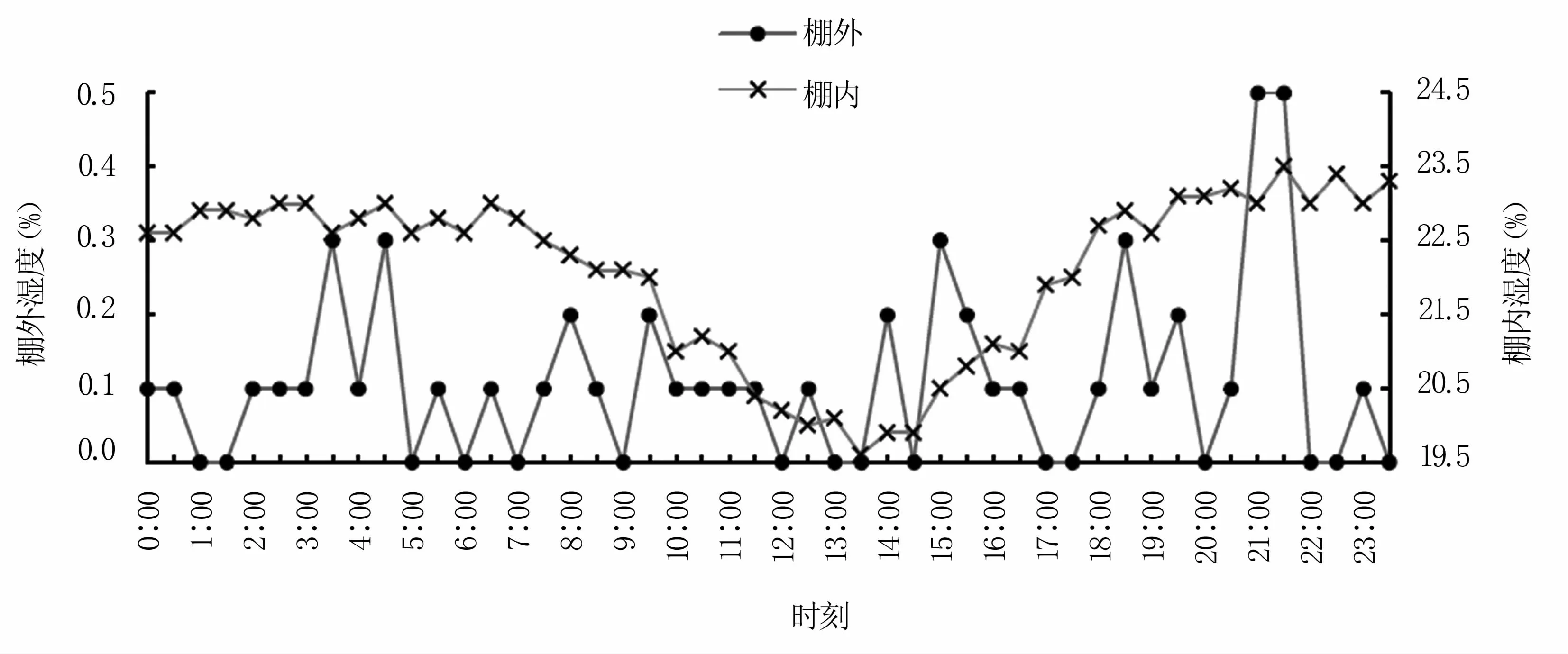

由图5可以看出,冷棚外日土壤最高湿度出现在23∶30,为6.40%,棚内出现在16∶00,为28.00%。棚内外土壤湿度最高值日变化趋势几乎相反,棚内各值均高于棚外。棚外日土壤湿度变化整体表现为先下降后上升,于12∶00时最低,棚内则呈波动变化,8∶00—11∶30呈上升趋势,11∶30—16∶30处于湿度较高值,此后湿度值持续波动在27.30%左右。

图4 冷棚内外气温平均值变化曲线

图5 冷棚内外日土壤湿度最高值变化曲线

冷棚外有16个时刻土壤湿度最低值为零,棚内的最低值出现在13∶30,为19.60%。且棚内最低土壤湿度日变化趋势为0∶00—13∶30下降,之后上升,棚外则呈波动变化(图6)。

图6 冷棚内外日土壤湿度最低值变化曲线

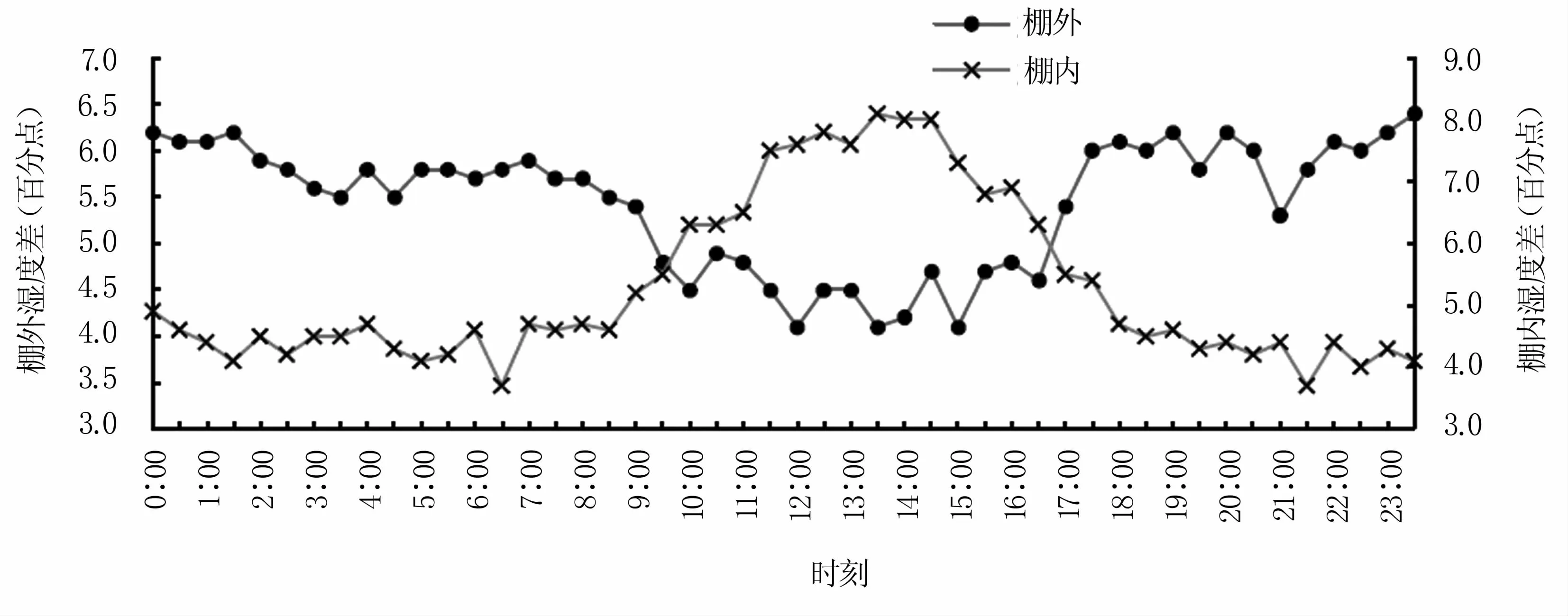

由图7可以看出,冷棚内日土壤湿度差最大值出现在13∶30,为8.10%,棚外出现在23∶30,为6.40个百分点。棚内土壤湿度差最小值出现在21∶30,为3.70个百分点,棚外出现在12∶00、13∶30和15∶00,均为4.10个百分点。湿度差变化曲线棚内外呈相反趋势,与湿度最高值变化趋势几乎一致。

由图8可以看出,冷棚内外日土壤湿度平均值最大值均出现在18∶50,棚外为3.42%,棚内为25.50%。棚外土壤湿度平均值最小值出现在9∶00,为1.79%;棚内出现在12∶30,值为24.31%。湿度平均值棚内外变化曲线趋势基本一致,但棚外最低值比棚内提前3.5 h,棚内湿度平均值的变化趋势与湿度最小值变化基本相似。

24 h内,棚外日土壤湿度差平均值为5.44个百分点,棚内为5.29个百分点,棚内外差异较小;棚外日平均土壤湿度平均值为2.81%,棚内为25.05%,两者相差22.24个百分点,棚内为棚外的8.91倍。棚外日平均土壤湿度差距(日平均土壤湿度最大值-日平均土壤湿度最小值)为1.63个百分点,棚内为1.19个百分点,棚内土壤湿度变幅要小于棚外。

图7 冷棚内外日土壤湿度差变化曲线

图8 冷棚内外日土壤湿度平均值变化曲线

3 讨论与结论

冷棚内外日气温变化规律表明,在日气温最大值、最小值、温差、平均值方面,棚内整体均值高于棚外(棚内外分别为2.89、0.79℃),棚内比棚外高2.10℃。分时段分析表明在9∶00—17∶00,棚内日气温最高值、最低值、温差、平均值均高于棚外,其它时段棚内外差异不明显,并且棚外要略高于棚内。这与符国槐等[10]的研究结论一致,即晴天夜晚自然状态的塑料大棚内气温低于棚外。王璐等[11]研究发现从10∶00到18∶00大棚内的温度显著高于露地对照,大棚内各点的温度从早到晚的变化趋势均为先升高后降低。这与本研究结果类似。王璐等[11]研究的棚内外气温最高值均出现在14∶00,这与本研究冷棚外日平均气温最高值出现时期略有差别,与棚内差别较大。这可能是冷棚和大棚结构不同造成的。当外界环境温度高时(9∶00—17∶00)冷棚升温保温效果显著,外界环境温度低时(17∶00—9∶00)冷棚保温效果不明显。

土壤湿度日变化规律表明棚内土壤湿度最高值、最低值和平均值的均值整体明显高于棚外。这与顾忠良等[12]研究温室大棚湿度昼夜存在差异的结论不一致,可能是温室大棚与冷棚的保湿功能不同。此外,棚内外土壤湿度差差异不大,棚内小于棚外,表明冷棚在保持土壤湿度方面效果较好。

通过对冷棚内外气温、土壤湿度的研究分析,结合北方石榴冻害发生情况可知,北方石榴生长过程中,冷棚主要起挡风和保持土壤湿度的作用,而这种较好的防风保湿作用可能是保障其安全越冬的重要原因。下一步我们还要继续通过技术措施进行深入研究。