大众旅游价值导向调节下地方依恋维度的亲环境驱动效应

2020-07-04曲颖吕兴洋沈雪瑞

曲颖 吕兴洋 沈雪瑞

[摘 要]培育大众亲环境游客对目的地环境可持续发展的重要性日益突出,但学界对此的深入研究却很贫乏。立足于大众游客的环境心理特点,文章通过概念模型构建与检验,探究其亲环境行为欲望产生过程中外加驱力(地方依恋维度)和内在障碍(大众旅游价值导向维度)的互动效果。以三亚的国内大众游客为样本,经因子分析和阶层多元回归分析,文章发现:(1)大众旅游价值导向两维度中,“维护旅游功能”的亲环境阻碍力度更大;(2)地方依赖和地方情感都显著预测大众游客的亲环境行为欲望,但后者的驱力和抵御调节能力都明显更强;(3)地方认同发挥亲环境驱动负效应,且这一效应在大众游客情境下易受到积极调节。文章最后汇报了研究的总结论、结论探讨和管理启示。

[关键词]大众旅游价值导向;外加驱力;地方依恋;亲环境行为欲望

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2020)03-0086-12

Doi: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2019.00.005

引言

可持续旅游理念的落脚点是要实现更科学的旅游发展,把握“收益?环境”的最佳平衡是其操作宗旨[1]。然而,当前该领域的研究显现出违背此原则的倾向,其天平明显倒向于纯粹意义上的亲环境游客(pro-environment tourists),典型如生态旅游者。大众亲环境游客(mass pro-environment tourists)在很大程度上被忽视了。亲环境游客,简单理解,就是在旅游过程中会展现出亲环境行为的游客。而亲环境行为被界定为“有意识地最小化个人负面环境影响的行为”[2]。旅游中可能表现出这种行为的游客是多元化的,不仅有狭义的环境保护主义者,若大众游客成功地受到亲环境动机的驱动亦可归入这一行列之中。因此亲环境游客的完整范畴应是狭义亲环境游客和大众亲环境游客的加总。这是一种以外在环保行为为核心关注点的广义理解,忽略了其行为的内在心理根由。尽管目前学界对此广义理解尚处探讨阶段,但其显然更符合管理实践的需求。因为能够影响目的地环保目标的实现且具有这方面行为潜力的游客,事实上就包含到访的每一位个体。培育大众亲环境游客对实现更大规模的可持续旅游具有重要意义。

不过,尽管都能表现出外在环保行为,大众亲环境游客与狭义亲环境游客在环保内在根由上有天壤之别:即其环保行为并非直接自我驱动的结果,而是间接“外加驱动”的产物。追本溯源,这一差异来自二者不同的价值导向。狭义亲环境游客本质上就具备某种显著驱动环保意愿的价值导向(如社会利他主义、生物圈、自我超越等[3-4]);而大众游客的内在心理还是由根深蒂固的大众旅游价值导向(mass tourism value orientation)所主宰,并非真正为了环保而环保。这种观念是受其更高阶反亲环境价值导向(如自我中心[5])影响的产物。

明晰大众亲环境游客环保行为的独特性是对其有效培育的基础。因为当前这一板块的研究贫乏就源于其独特性与主流理论基础——计划行为理论(theory of planned behavior,TPB)[6]的不相契合。该模型假设下的亲环境行为是自主驱动的顺畅过程。大众游客环保态度薄弱、相悖价值理念阻碍其理性决策等复杂问题不在其考虑范围内。TPB的升级版本——目标导向行为模型(model of goal-directed behavior,MGB)[7]则通过引入“外加驱力”(extrinsic motive)和“欲望”(desire)能够更贴切地厘清大众游客亲环境行为的产生机制。其核心过程为:大众游客在外加亲环境驱力的能量驱动下环保态度得以强化,进而能说服自身形成直接预测亲环境行为(意愿)的行为欲望。强大的外加亲环境驱力是这一欲望产生的源头。因此,寻找到这种外加驱力的客观表征物是驱动大众游客环保的关键。大量相关研究表明[8-10],地方依恋(place attachment)概念就具备这种驱动潜力。产生地方依恋感的游客往往因旨在满足自身对目的地的特定需求(功用性/非功用性)而促成了其亲环境行为的激活。典型需求如故地重游、自我表达和情感延伸。

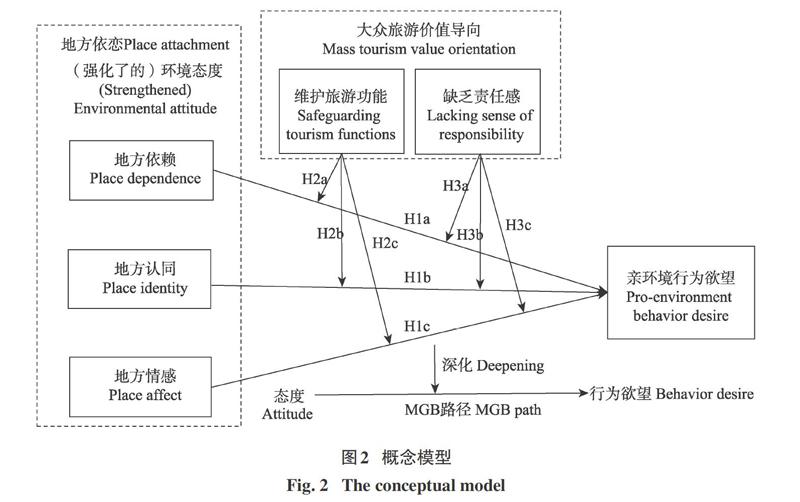

鉴于此,本研究通过深化MGB中“态度-行为欲望”这部分关系来整合地方依恋维度、大众旅游价值导向维度和亲环境行为欲望各变量,建立并检测一个旨在反映大众游客亲环境驱动过程的模型。侧重点放在该过程中自变量(地方依恋)和调节变量(大众旅游价值导向)各维度的不同作用效果上。

1 文献回顾和概念模型开发

1.1 大众旅游价值导向

近年研究已证实,内在价值及动机是大众游客亲环境行为的最大障碍[11]。这些心理因素集中浓缩成该群体特有的“大众旅游价值导向”,即:大众游客在目的地资源消费、体验及互动方面所持的、具有一定共性的旅游环境价值观。它是大众消费者整体环境价值观在旅游情境下的具体体现,可充当大众游客环境价值水平高低的直接测度。

基于Chubchuwong等对大量旅游动机和旅游可持续发展文献的回顾[12],这种大众旅游价值导向对游客环保行为的负面影响主要反映在两个层面:(1)维护旅游功能。大众游客有浓厚的度假心态,认为外出旅游就应专注于最大化享受和娱乐,将日常生活的一切束缚抛诸脑后[13-14]。他们视目的地资源为已付费购买的商品,有权利自由消费[11]。亲环境行为不可避免地要给度假过程增添额外负担[12,15],自然被大众游客所排斥,以防削弱旅游在獲取补偿性个人或人际回报上的功效[14]。(2)缺乏责任感。因缺乏家园意识,大众游客觉得无义务为只作短暂停留的目的地环境状况负责[11]。他们既不必承受目的地环境日益退化的恶果,也不会因额外的亲环境努力受益[12]。他们本就微弱的环境意识往往在目睹其他游客都做出相同行为选择时瞬间消失[11],并以环境问题本不在自身能力控制范围内来自我宽慰[2]。

受这一反亲环境价值导向的支配,大众游客对外界灌输的环保理念会在不同程度上经历二者相互抗争的认知失调(cognitive dissonance)[16]。这是个艰难的心理调节过程,直至一方可信服地击败另一方。然而,在未能采取“以心治心”策略的管理干预下(如传统的环境教育),这一对抗过程的胜出者几乎永远是大众旅游价值导向。公众赋予了自由享受度假(即度假中不因环境担忧而受到行为约束)极高的心理价值和期许。如一项基于英国民众的调查显示,获得完美度假体验(休闲、娱乐、放松)已成为人们积蓄或贷款的首要目标,重要性甚至超越了婚礼筹备和子女教育[11]。

1.2 TPB、MGB与大众游客的亲环境行为

长久以来,TPB充当了各主要领域个体行为的解释基石。该模型假设态度、主观规范和感知行为控制决定个体采取某种特定行为的意愿,后者继而导向现实行为[6]。其中,态度对行为意愿的直接驱动效应是该理论的思想中枢[17],也是本文探讨TPB与游客亲环境行为关系的核心切入点。

荟萃分析(meta-analysis)1显示,只有中等数量应用TPB的文献确切证实了环保态度与行为意愿的显著相关性[18]。出现这种结果的原因被主要归咎于量表问题和外部影响因素,游客本身的差异被忽略了。事实上,TPB更适用于狭义亲环境游客。此群体的根本出游动机就在于资源维护和环境学习[19],其环保态度坚固、强劲,足以直接引致行为意愿。相反,大众游客真正看重的是自身游憩质量[19],对环保理念的吸收效果薄弱,甚至存在抵制心理。因为TPB缺乏反映其环保态度是如何被驱动和强化到足以引致行为的过程,在应用时就极有可能出现明显的“态度-行为意愿”缺口。

相比之下,MGB具有对更广阔人群行为的解释适用面。除保留TPB原有自變量外(如态度),MGB增添了反映人类行为中驱动(欲望)、情感(正面/负面积极情感)和自动(过去行为)过程的变量来共同预测行为(意愿)[20]。尽管亮点诸多,但使MGB留有对大众游客环保行为解释余地的根由就在于其对外加驱力和欲望的纳入,也即本研究的两个关注焦点。外加驱力和欲望分别代表大众游客亲环境驱动力的来源和被驱动后的心理转化产物。二者正是通过建立“驱动(态度强化)-转化(欲望形成)”的心理逻辑链条帮助MGB贴切、细致地厘清了大众游客亲环境行为的产生机理。

更具体地讲,首先,所谓外加驱力不是外部施加的驱动力(如管理规定等),而是指:个体采用行为甲的驱动力并非来自甲本身,而是在于甲对个体真正关心的乙的有用性。具体到本文的研究情境,即:大众游客并非真正为了环保(甲)而环保,而是出于环保对实现其特定目的地体验需求(乙)的重要性。而这些体验需求是由地方依恋的形成而催生的。因此,从根本上看,这一亲环境驱力的源头紧密围绕对大众游客的主观心理操纵,旨在“以心治心”。其独特的曲线和迂回思路恰似根据大众游客价值导向相悖、直接强化环保态度收效甚微的特性而量身定制。

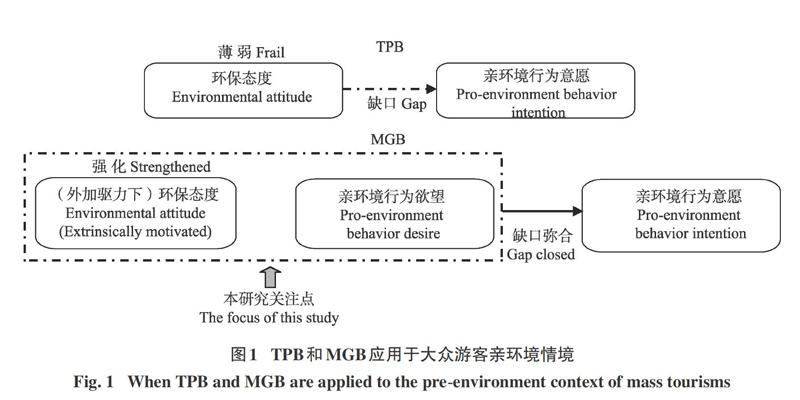

其次,欲望指:“主体具有个人动机去采取某个行动或实现某个目标的心理状态”[21]。外加驱力必须通过心理确认发挥作用,即需达到大众游客自主接受为了迂回实现某目标而进行环保的效果。若经外加驱力强化的环保态度不能转化为明确的亲环境行为欲望,这种强化还是无法引致行为激活。在MGB中,行为欲望充当个体亲环境行为意愿产生的直接前置变量。它为大众游客“态度?行为意愿”的转化提供了关键中介性能量,便于弥合TPB中的这一缺口。图1中描绘了以上阐释的要点,上下两部分图形分别代表TPB和MGB在大众游客亲环境情境下的应用效果。其中实线代表可闭合的路径,虚线代表不可闭合或为便于理解虚拟勾勒的边界,加粗的实线代表笔者意欲强调的内容。

1.3 地方依恋维度对大众游客的亲环境驱动潜力

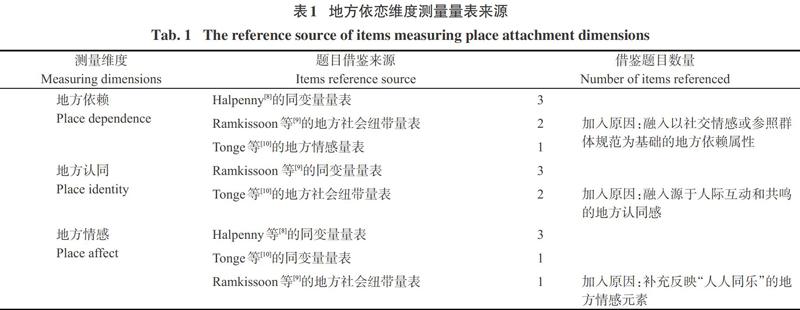

基于MGB的指导,大众游客亲环境行为的驱动关键就在于识别切中要害的外加驱力。地方依恋概念(即:个体与一个特定地方的纽带联系[22])就具备担此重任的潜力。当前多数文献都支持地方依恋对亲环境行为的积极效应,二者关系的未成定论被归因于地方依恋测量上的多元维度组合[23]。故而,笔者在此采纳Jorgensen和Stedman将地方依恋视为三维态度要素的经典建议[24],这被称为是对无组织化地方概念的最强整合方案[25]。社会科学中,三维态度框架被广泛认可和作为研究基础,其核心要义为:作为对特定客体的反应形式,态度包含3个可彼此区分的成分——认知(构成某种系统化语义网络的信念、知识结构、感知和想法的总和)、情感(生理学意义上的感觉和情绪,具有一定的生理表现)和意动(行为意愿、承诺或现实行为)[24]。这种对态度的解读与“个体-环境”互动反应中3个认可度最高的维度(地方认同、地方情感、地方依赖)具有天然相似性。具体为:认知成分反映在地方认同(place identity)维度上,情感成分由地方情感(place affect)维度来代表,而意动成分由地方依赖(place dependence)维度来表征。事实上,从这3个维度及其态度内涵的角度来建构地方依恋概念框架已得到该领域诸多学者的认可[8,25-27]。本文沿用这一思路还便于与MGB的既有路径——“地方依恋(态度)?行为欲望”相契合。虽然一些学者赞同再加入地方社会纽带(place social bonding)这第4个维度[9,28],但诸多论断显示它似乎是地方被赋予意义的根源,支撑、并渗透在所有其他维度之中[29],并非一个独立成分。

在判定地方依恋的亲环境驱力上,本研究采用近年来流行的解构法,即:分别探究其各个维度的效应。地方依赖指个体因知晓一个目的地在提供理想消遣体验上的卓越性而对其产生功能依赖和行为忠诚[30]。未来故地重游的打算会驱使他们形成有意识地关注和提高当地环境水平的欲望[12]。地方认同被描述为个体与目的地之间的象征性重要联系[31]。这种联系主要源于目的地所帮助实现的自我本体表达和确认,代表一种个人心理投资。因此,高水平地方认同者会像维护自我本体免受侵犯那样产生自主杜绝负面环境行为的欲望[32]。地方情感指个体对一个目的地所持的情感和感觉[33]。这种情感联系可使游客产生幸福与安全感,反映为其对目的地不同强度的嗜好或热爱[33]。个体因而可能会将其对深爱目的地的重视转移到更抽象的环境概念,爱屋及乌地产生采取环保行为的欲望[8]。