政绩理性逻辑下的政企互动与产品质量

2020-07-04李想徐婷婷贾宝万

李想 徐婷婷 贾宝万

摘要:国内近年来在食品安全等产品质量领域存在着企业大而不强、政府监管不力的典型现象,现从地方官员“政绩理性”的视角出发,构建了一个包含政府监管与企业规模扩张、产品质控决策的不完全信息动态博弈模型,对这一现象提供了不同于现有政企关系理论的解析。发现要有效改变企业“大而不强、大而不倒”的局面,使企业与地方政府做出有利于社會整体福利的选择,不仅要改革官员内部政绩考核方式,更要增强社会监督,二者“双管齐下”才能形成有效的“政府监管之手”;当经济水平与质控技术发展到一定阶段以至于高质量产品具有大规模供需匹配的潜能时,有效的政府监管将为“市场之手”提供发挥决定性力量的舞台,并激励企业“做大做强”,实现“大规模、高质控、政府严查”的社会最优均衡。研究有助于理解市场、政府与社会在产品微观层面实现高质量发展中的角色地位、相互关系与作用机制,为构建食品安全等领域社会共治格局提供了方向性的政策建议。

关键词:政绩理性;官员考核;产品质控;企业规模;高质量发展

中图分类号:F53.3 文献标识码:A

文章编号:1005-913X(2020)06-0028-03

一、引言及文献综述

高质量产品的有效供给是中国实现高质量发展在微观层面的内在要求(林兆木,2018;汪同三,2018;魏敏和李书昊,2018;李金昌等,2019)。产品安全关系着每个人的日常生活,是人民生活的基础和最重要的保障,健康是促进人类全面发展的必然要求。由于市场信息的不对称,故对于产品质量的提升不但是企业的目标也是政府的监管方向。

早在1942熊彼特就提出了“熊彼特假说”,认为大规模的企业对于小规模的企业在研发创新上更有优势,大企业可以进行市场垄断,提高市场占有率为企业带来超额收益。创新对于企业而言需要巨大的投入资本,并且具有较大的不确定性不同的学者对企业规模与创新之间的关系持有不同的观点。其中企业规模对企业创新能力以及最终对产品质量的影响不同学者的观点不尽相同,主要分为三种观点:企业规模与创新能力成正相关、企业规模与创新能力成负相关、企业规模与创新能力成倒U形关系(任海云,2010;金玲娣和陈国宏,2001;王任飞,2005;李平和邢丽娜,2007)。企业创新具有一定的规模经济问题,并存在一定的阈值,企业只有达到一定规模才有可能进行大规模的投资(金玲娣和陈国宏,2001)。同样企业规模对产品质量的影响也可能存在一定的阈值,只有在规模扩大到一定程度才能更激励企业做大做强。

由以上对现有研究的解读发现,企业规模可以通过“信号现实机制”以及“生产资源决策机制”影响产品质量,不仅如此,企业多重决策之间也会相互影响并最终对产品质量产生影响。现将研究企业规模与产品质量的互动模型,探究最终实现“企业大规模、高质控、政府严监管”的高质量均衡的现实条件及其背后的政企互动逻辑。基于地方政府主体是“政绩理性”的逻辑,构建了一个包含企业规模决策和地方政府监督行为的政企博弈模型。

二、模型设定

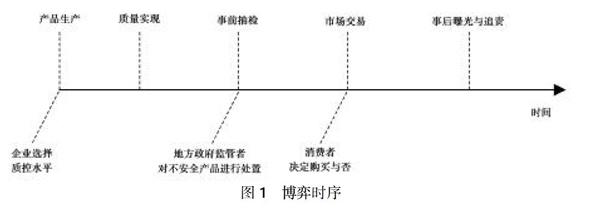

这里考察一个不完全信息动态博弈模型。参与者包括一个进行规模大小与产品质控水平决策的企业,一个代表性的地方政府监管者以及一群消费者。另外,本模型所涉及的决策部分,为简明起见均采用两点(离散)策略形式。下面将就博弈时序来说明基本的模型设定,博弈时序如图1。

首先,企业领导者进行规模大小的决策。大规模(记为L)和小规模(记为S),进一步假设L=t·S,t>1。若选择大规模(L),需要付出较多的投资成本,记为I(I>0);若选择小规模(S),则将投资成本标准化为0。接着,企业进行产品质控水平高低的决策。高水平质控和低质控水平,分别记为h和l,企业的质控水平决定了生产出来的产品质量故假设0

若缺陷品被政府如实对外披露,企业将无法获得销售收益,记为0;若政府进行包庇,将不安全产品放行,由于此时消费者无法事前观察到企业的质控水平和政府的行为,只能根据对前两者的行为和市场上的产品质量理性地进行推测,再决定购买与否。若政府在查出缺陷品时每每严肃处理对外披露,则向消费者传达了政府严查的信号,当企业处于大规模(L)时,可获得产品收益t·R,当企业处于小规模(S)时,获得产品收益R;若政府鲜少对外披露抽检信息,则消费者容易认为进入市场的产品未必一定安全,此时如果推测企业的质控水平为高,则大/小规模的企业分别获得收益t·Rh和Rh;如果推测企业的质控水平为低,则大/小规模的企业分别获得收益t·Rl和Rl。与此同时地方政府获得政绩效用α·R+β·U其中R根据具体情况选取上述t·R(R),t·Rh(Rh),t·Rl(Rl)表示企业的经营收益给地方政府带来的在GDP增长、税收收入和就业等指标方面的经济政绩;U取t·V或V,V表示进入市场的产品给地方政府带来的民生政绩或者风险责任,V>0即产品投入市场后无安全事故发生,此时无所谓产品的真实质量如何,地方政府获得“严格把关食品安全工作”的正向民生政绩,V<0即发生了食品安全事故,地方政府由于监管不力而被问责。因此,α>0代表企业营收带来的经济政绩在官员考核中所发挥的重要性,β>0代表流入市场的产品在民生方面的影响对官员考核的重要性。另外从地方政府的视角出发,若地方政府真的严格监管,质控水平不足的企业必然无法售出产品,销售收益为0,政府政绩效用α·0+β·0=0,其中β所乘的0可以理解为既不会给政府带来问责风险(U≤0),也不会获得无事故发生时的正向政绩(U≥0),故而取中间值0。

最后,如若政府包庇企业放行缺陷品,消费者购买食用后可能会产生身体不适,告知社会媒体并向全社会曝光,形成严重的食品安全事故,除地方政府被问责外,生产企业必然也要被处罚。假设流入市场不安全品被曝光给企业带来的惩罚为F,由于食品安全问题本身具有隐蔽性特征,即使不安全品流入市场也未必一定发生事故,因此不妨假设不安全品出事的概率为r,追责惩罚期望化为=rF,相应大规模企业被罚t。

三、模型分析

(一)均衡分析

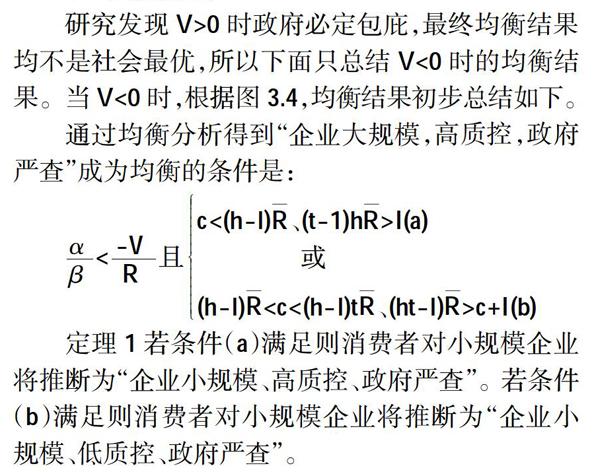

研究发现V>0时政府必定包庇,最终均衡结果均不是社会最优,所以下面只总结V<0时的均衡结果。当V<0时,根据图3.4,均衡结果初步总结如下。

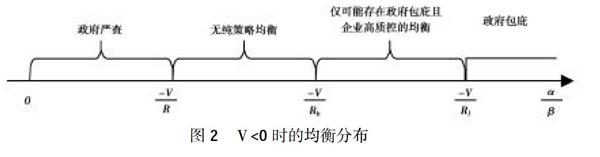

通过均衡分析得到“企业大规模,高质控,政府严查”成为均衡的条件是:

定理1若条件(a)满足则消费者对小规模企业将推断为“企业小规模、高质控、政府严查”。若条件(b)满足则消费者对小规模企业将推断为“企业小规模、低质控、政府严查”。

类似上面的分析思路,可得“企业小规模、高质控、政府严查”均衡的相应结果得到“企业小规模、高质控,政府严查”成为均衡的条件是:

定理2当满足上述条件时,消费者对企业大规模的推断为“企业大规模、高质控、政府严查”。

类似可得,在考虑了规模决策具有质量信号显示作用的情况下,与产品低质量有可能组合的均衡结果及其实现条件。

(二)比较静态与政策推论

对基本模型进行分析时发现随着参数α/β的变化,地方政府官员综合政绩考核中各项参数的权重发生了变化,即经济政绩和民生政绩的相对重要程度随着参数α与β的变动而变动,这一过程中地方政府和企业的行为也发生了不同程度的变化。据我国当前的发展态势,人民的生活水平已有相当大程度的提高,温饱问题已经得到解决,高GDP已经不再是唯一的目标,今后的发展中将更加重视食品安全、环境保护、医疗卫生等民生问题,正如十九大所指出的我国目前的发展方向是由高速发展转向高质量发展,对官员进行政绩考核时已经不再一味盯紧单一的GDP增速,与发展质量紧密相关的民生政绩正受到越来越多的关注,因此当前企业生产经营过程中的首要问题不再是如何提高利润,而是应当如何满足消费者们日益多样化的需求,丰富产品种类,优化生产流程,实现可持续发展,扎实推进供给侧结构性改革,这也是我国当前调整经济结构的关键。

四、结论

本文在政企互动的视角下,以“政绩理性”理论为基础构建有关企业规模与产品质量的不完全信息动态博弈模型,刻画出了食品这一信任品市场的运行机制,分析各方参与者的决策行为并探讨精炼贝叶斯均衡结果,就均衡结果进行比较静态分析后对于企业如何实现“又大又强”,地方政府如何实现“严格监管”提出了政策启示,该分析框架同样适用于药品生产、环境治理、医疗服务等信任品市场。

企业规模是向市场展现的显性信号,消费者可以根据这一信号来理性判断企业的质控水平,并结合消费者对政府监管选择的判断来做出决策是否购买。对于消费者而言,若企业的规模信号给消费者带来的是“好”的信念,即消费者观察到企业决策为“大规模”时的理性判断为“高质控、严监管”时,消费者倾向于购买产品;对于企业而言,若质控成本相比生产低质量产品受到的惩罚更低时,选择高质控以较高的概率生产高质量产品,且消费者也判断其生产高质量产品,企业也将获得更高收益;对于地方政府而言,若其监管能力较强,且社会监督力度也较强,使得地方政府既有“动机”也有“能力”进行严格监管,并在此基础上若低质量产品曝光会给地方政府带来较大的负收益,地方政府将执行严格监管。

以上分析发现,想要实现“企业大规模、高质控、政府严格监管”这一高质量均衡需要政府与市场的共同作用。在此基础上,社会经济水平需要发展到一定阶段,使得高质量均衡成为供需匹配的可能,同时,该结果的实现还需要制度层面的必要支持。如,在政绩考核中大幅加强对地方政府监管失职的问责,或者在政绩考核中加大对产品安全重视的同时加强社会监督。但是不同于对地方政府监管失职的问责,对低质企业的事后惩罚并不改变政府监管行为,从而无助于实现“大规模、高质控、严监管”的均衡。所以,需要有效将政府监管之手与市场之手有机结合起来,发挥市场的“决定性作用”激发市场主体活力激励企业提高质控进而实现社会最优结果。

参考文献:

[1] 林兆木.关于中国经济高质量发展的几点认识[N].人民日报,2018-01-17.

[2] 李金昌,史龙梅,徐蔼婷.高质量发展评价指标体系探讨[J].统计研究,2019,36(1):4-14.

[3] 李 平,邢丽娜.企业规模与技术创新关系的实证研究[J].山东理工大学学报,2007,23(2):15-18.

[4] 任海云,师 萍,张 琳.企业规模与R&D投入关系的实证研究——基于沪市 A 股制造业上市公司的数据分析[J].科技进步与对策,2010,27(4):68-71.

[5] 汪同三.深入理解中国经济转向高质量发展[N].北京:人民日报,2018-06-07.

[6] 魏 敏,李书昊.新时代中国经济高质量发展水平的测度研究[J]. 数量经济技术经济研究,2018,35(11):3-20.

[7] 金玲娣,陈国宏.企业规模与R&D关系实证研究[J].科研管理,2001,22(1):51-57.

[8] 王任飞.企业R&D支出的内部影响因素研究——基于中国电子信息百强企业之实证[J].科学学研究,2005(2):226-231.

[9] Comanor,S.Market structure, product differentiation and industrial research[J].Quarterly Journal of Economics, 1967(23): 639-657.

[責任编辑:纪姿含]

收稿日期: 2020-05-06

基金项目: 教育部人文社会科学研究一般项目(13YJC790081);江苏省研究生教育教学改革课题(KYCX18-1704)

作者简介: 李 想(1976- ),男,南京人,副教授,研究方向:产业经济学;徐婷婷(1994- ),女,安徽滁州人,硕士研究生,研究方向:数理经济研究方法;贾宝万(1996- ),女,北京人,本科学生,研究方向:产业经济学。