基于红外相机技术对九寨沟湿地保护区水獭夏秋季活动的初步研究

2020-07-02任锦海张跃出塔肖维阳

任锦海 张跃 出塔 肖维阳

(九寨沟国家级自然保护区管理局,四川 九寨沟 623402)

水獭属于国家Ⅱ级重点保护动物,是河流生态系统的旗舰物种和顶级捕食者。分布在我国的水獭共有3种,分别是欧亚水獭(Lutra lutra)、亚洲小爪水獭(Aonyx cinereus)和江獭(Lutrogale perspicillata)(雷伟等, 2008; 李飞等, 2017)。长期以来,水獭因民间药用和服饰需求而遭到捕杀。例如,在《本草纲目》等中医药典中有对水獭各部药性、主治、用法等描述的独立章节;水獭也是藏区藏药重要的名贵药材,特别是水獭皮服饰在藏地已有两千多年的历史。有藏族谚语云:“滚龙缎子做衣裳,没有水獭皮镶边子不成样(耿英春,2011)”。由于生境破坏和人类不合理的生产生活方式等原因,水獭的种群数量不断减少,甚至多年不见其踪影。水獭已列入《世界自然保护联盟》(IUCN)2015年濒危物种红色名录近危(NT)物种。近年来,随着我国生态文明建设的发展,各地生态保护力度的加大,人们环保意识的提高,水獭种群得到了恢复。红外触发相机技术在野生动物监测上的应用使得水獭又开始逐渐进入到人们的视野,各保护地不断传来水獭活动监测成果(杨蕾等, 2013; 李飞等,2017; 吕江等, 2018; 唐卓等, 2019)。研究水獭的分布、种群数量及活动节律,对该物种的保护具有重要意义。

根据九寨沟2002—2004年“本底资源综合考察报告”成果,保护区分布的水獭为欧亚水獭,以下简称水獭。水獭作为顶级猎食者,处在食物链的最顶端,主要以鱼类为食,也兼食昆虫、两栖类、爬行类和小型兽类(赵凯辉等, 2018)。由于水獭生性胆小,行动神秘,而且长期生活在水中或水体区域附近,很难被人发现。景区老百姓特别是1970年之后出生的本地人和游客基本上无缘认识这个水体中的旗舰物种。为了解九寨沟水獭的活动规律,收集更多的水獭影像资料,研究团队于2019年6—11月利用红外触发相机对九寨沟自然保护区树正沟的水獭开展了监测,以期能为整个保护区的水獭监测、研究提供经验,为保护区对该物种的保护管理、景区环境教育等提供科研数据。

1 研究区概况

九寨沟国家级自然保护区地处青藏高原向四川盆地陡跌的过渡地带,位于四川省阿坝藏族羌族自治州境内,地理坐标103°46′~104°05′E,32°55′~ 33°16′N,总面积 64 293.7 hm2,海拔1 996~4 764 m。近10年来,该区年平均气温为6.5℃,极端最低气温1月温度为-19.1℃;极端最高气温7月温度为33.7℃;年均降水量681 mm,主要集中在5—10月(肖维阳等,2015)。据九寨沟本底调查显示,保护区有脊椎动物310种,包括鱼类2种、两栖类6种、爬行类4种、鸟类222种和兽类76种,水獭也有分布。丰富的水资源,稳定的水循环系统,湖、瀑、溪、泉等多形态的水域环境为水獭提供了良好的生境条件。

2 研究方法

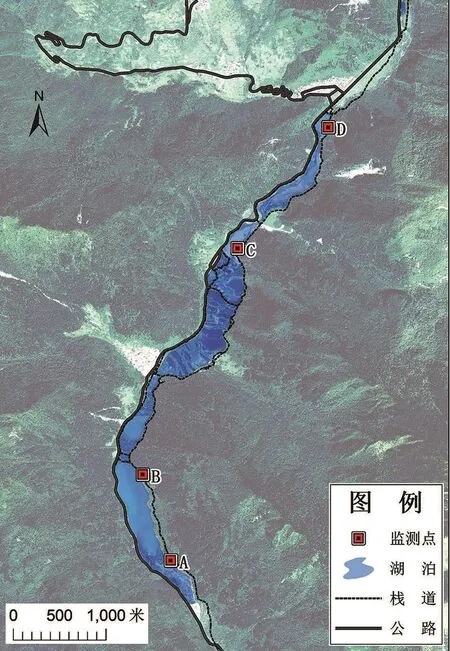

2.1 红外触发相机点位设置及安装

本次研究共投入4台红外触发相机,其型号为美国博BUSHNELL 119776C。监测区域选择在九寨沟保护区内的树正沟水域附近,海拔2 161~2 263 m(图1)。相机固定在大树上,位置距离地面10~60 cm;根据地势情况、相机与水獭可能出现的区域位置关系等因素,对相机状态采用基本与地面平行(邱宝鸿等, 2017)或向下适度倾角;镜头朝向岸边或水体中的块石、枯木等位置。根据以往经验,九寨沟水獭具有上岸停留时间较短,便匆匆离去的活动特点,获取高质量的照片难度较大,故相机设置为视频拍摄。视频拍摄长度为15 s,感应间隔时间为“1 s”;为减少风和水波的干扰,灵敏度设置为低;相机全天24 h工作。间隔1个月重返现场更换内存卡和电池。

2.2 数据采集、处理与分析

相机放置后,记录监测点的GPS信息和周围的环境特征描述,包括植被类型,周围有无块石、倒木、孔洞、离水体距离等,以及有无水獭可疑痕迹(粪便,食迹、伏草等),是否有兽径等动物活动信息。监测点A海拔2 263 m,与湖泊相连,岸边有岩石形成的洞穴,有静态水;水中有突出于水面的块石;湖泊中有伏草,针阔混交林,块石上有粪便。监测点B海拔2 263 m,靠近湖泊,距离湖泊10 m,岸边有岩石形成的洞穴,无水;针阔混交林;有粪便。监测点C海拔2 179 m,与湖泊相连,湖泊周边有草丛,岸边有岩石形成的洞穴,有流水;针阔混交林,块石上有粪便。监测点D海拔2 161 m,湖中孤岛上,岛上有低矮灌木,无块石;灌木丛中有粪便。

1 h内同一相机中含同种个体的相邻有效视频记为1次独立有效探测(邱宝鸿等, 2017;唐卓等,2017; 刘邦友等, 2019)。1台红外相机持续正常工作24 h记为1个相机工作日。季节按照通用方法划分(熊光洁等, 2012),定义3-5月为春季, 6-8月为夏季,9-11月为秋季, 12月至翌年2月为冬季;时间段划分是按照古代时辰划分为子(23— 1时)、丑 (1— 3时 )、寅 (3— 5时 )、卯 (5— 7时 )、辰(7— 9时 )、巳 (9— 11时 )、午 (11— 13时 )、未(13— 15时)、申(15— 17时)、酉(17— 19时)、戌 (19— 21时 )、亥 (21— 23时 )十二时辰 (刘云翔, 1995)。提取独立有效视频中水獭出现的时间、地点、环境特征等数据录入Excel表格中,利用 SPSS 和Excel软件处理、分析数据。相对多度指数(Relative abundance index, RAI)数值的高低与动物种群数量之间存在正相关的函数关系,本文通过计算相对多度指数以了解树正沟水獭种群状况。

图1 水獭监测点位置图Fig.1 Location of otter monitoring points

相对多度指数(RAI)计算公式为:

RAI=(A/N)×1000

式中:RAI为水獭的相对多度;A为水獭的有效探测次数;N代表总相机工作日。

3 结果与分析

3.1 九寨沟水獭种群监测

4个点相机累计782个工作日,动物有效探测次数为452次,其中水獭有效探测次数为41次,其他兽类261次、鸟类150次。兽类主要是以大耳姬鼠(Apodemus latronum)、岩松鼠(Sciurotamias davidanus)等啮齿目动物为主,鸟类主要是以褐河乌(Cinclus Pallasii)、红尾水鸲(Rhyacornis fuliginosus)等水鸟为主。水獭相对多度指数为52.43,A、B、C、D 4个点均多次拍摄到了水獭活动视频,说明九寨沟保护区具有稳定的水獭种群资源 (图2)。

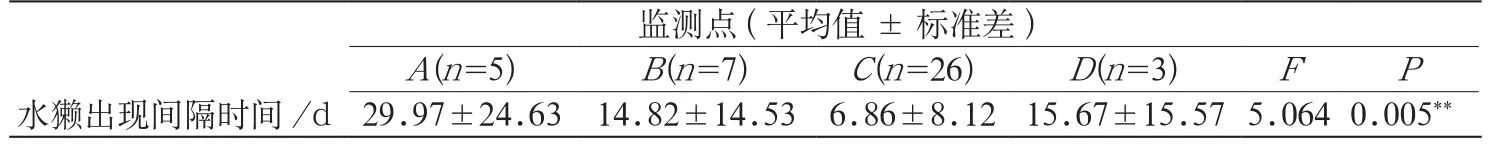

单因素方差分析结果表明,不同监测点水獭拍摄间隔时间呈极显著差异(P<0.01)(表1),不同监测点水獭活动强度不同,以监测点C拍摄间隔时间最短,平均值为7.47 d,其次依次为B、D、A;夏秋季水獭拍摄间隔时间为0.06—65 d,平均为12.07 d,较四川卧龙国家级自然保护区拍摄间隔时间略短,卧龙保护区拍摄间隔时间平均值为12.75 d(唐卓等, 2019)。监测点C水獭出现频率最高,频率达63.41%。

图2 红外相机拍摄到的水獭Fig.2 Otter filmed by infrared camera

表1 各监测点水獭活动强度差异性分析Table 1 Analysis on diあerence of Otter activity intensity at monitord point

3.2 九寨沟水獭夏秋季活动节律

夏季在A、B、C、D 4个监测点记录到水獭的有效探测次数分别为2、4、9和3次,秋季在4个监测点的有效探测次数依次为3、3、17和0次。经分析,九寨沟水獭的活动强度在夏季和秋季没有显著差异(P>0.05, n=4)。在水獭有效探测次数41次中,秋季出现23次,所占比例为56.1%;夏季出现18次,所占比例为43.9%,秋季活动强度略高于夏季。

3.3 九寨沟水獭日活动节律

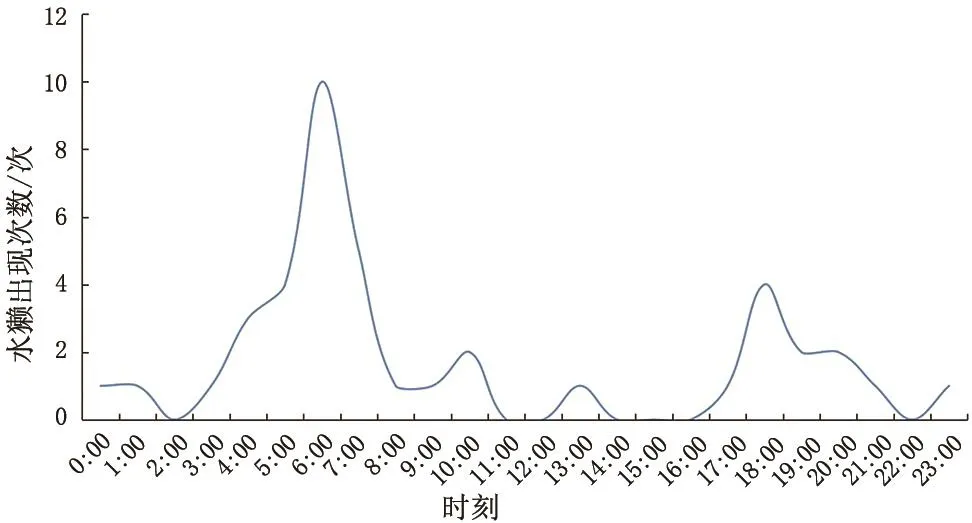

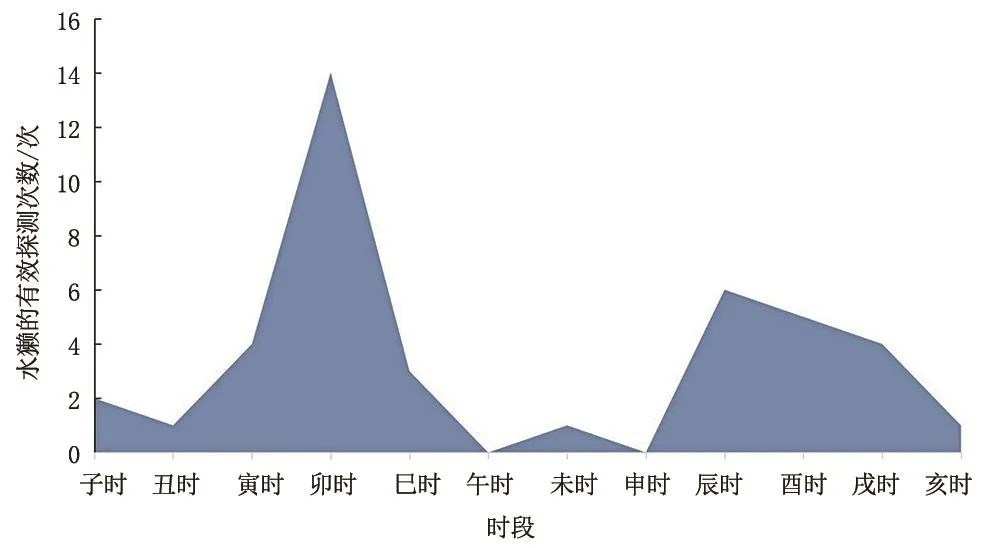

动物活动强度与被相机拍摄到的概率呈正相关。某一时段内的相对活动强度越高,说明动物在此时段内更加活跃(刘冬志等, 2015)。从昼夜角度分析,水獭夜间(20时至次日08时)出现次数占比为72%,白天(08—20时)出现次数占比为28%,且白天中的傍晚(16—20时)水獭出现次数占比达52%(图3)。从时辰角度分析,第1个活动高峰出现在寅时—辰时,24次,占比为59.5%,其中卯时最为活跃,次数达14次;第2个活动高峰出现在酉时—戌时,9次,占比为21.5%,其他时辰总和为8次(图4)。从时刻角度分析,除02时、11—12时、14—16时出现的次数为0次外,其他时间均有出现活动记录,其中以06时最为活跃,出现次数为10次,占比达24.4%。九寨沟水獭的日活动节律呈双峰型,以晨昏活动为主(图3)。

3.4 九寨沟水獭的独居生活

图3 九寨沟水獭夏秋日活动节律时刻图Fig.3 Summer and autumn activity rhythm of otter in Jiuzhaigou

图4 九寨沟水獭夏秋日活动节律时段图Fig.4 Summer and autumn activity rhythm of otter in Jiuzhaigou(hour chart)

九寨沟水獭表现出典型的独居习性:在41次水獭有效探测中,单只活动次数为33次,占比达81.5%;2只活动的次数为8次,占比为19.5%;3只及以上出现次数为0。调查中发现,2只活动情况发生在秋季,夏季没有发现,而且每次出现的个体均为水獭成体,个体大小相近。这种现象可能是秋季,水獭进入发情期。除了发情期和繁殖期,水獭表现为明显的独居生活。水獭的妊娠期55—63 d,每胎1~5仔,多数为2仔。62 d后,雌獭带着幼獭学习游泳。90 d后,幼獭进入亚成体,开始各自分居,1年后发育生长成熟(贾振虎等, 2002)。

4 讨论

水獭通常把粪便排在沿河岸的岩石上进行气味标记,这成为水獭最显著的行为特征之一(雷伟等,2008)。我们通过拍摄到的视频发现,水獭间隔一段时间就会从水体中迁移到陆地(包括水体中的石块、枯木等突出物)上排便(粪便或尿液),这与上述研究成果相符。有时水獭上岸仅通过嗅味巡查,没有排便行为,这可能是水獭作为河流生态系统中顶级捕食者领地意识的一种表现。九寨沟水獭日活动规律特征较为明显,在寅时—卯时和酉时—戊时表现最为活跃,其占比可达81%,午时—申时基本上没有活动,晨昏时段为其活动高峰,水獭是典型的夜行性动物,过着昼伏夜出的生活,这与贾振虎等(2002)和唐卓等(2019)的研究结果相似。本次调查仅在2019年的夏、秋季对保护区树正沟部分区域开展了调查,4个监测点多次观察到了水獭的活动,有些监测点甚至出现1天多次活动的影像,最短间隔时段为1.5 h,充分说明九寨沟水獭种群稳定。4个监测点水獭活动强度有差异,拍摄间隔为0.06—65 d,平均为12.07 d,活动强度最强的监测点拍摄间隔平均达7.47 d。水獭活动强度大的监测点C,其活动痕迹点的石块突出于水面,与湖泊相连,湖泊周边有草丛,岸边岩石形成的洞穴有流水,说明水獭对栖息地环境质量要求较高,除了要有稳定的食物来源外,还需很好的躲避条件,便于遇到危险及时从水中逃离。

基于红外触发相机技术已广泛应用于陆生野生动物包括鸟类的监测中(刘冬志等, 2015),九寨沟保护区在这方面也开展了不少工作,但该技术应用到水獭方面的研究才开始起步。本次研究仅对九寨沟树正沟局部区域内的水獭单年夏秋两个季节的活动情况进行了初步分析,九寨沟水獭的分布、种群数量、活动规律等还需开展更多的监测、研究工作,为九寨沟水獭的保护、科学研究提供更详尽的资料。

致谢:该研究项目得到了九寨沟管理局科研处杜杰博士、朱忠福博士的大力支持,得到了北京大学张语克博士的专业指导,在此表示最诚挚的谢意!