从日本中世医书看中医与密教的融合

2020-07-02张晶滢

范 骏 张晶滢

宋代活字印刷术的发明使大量中医学著作刊行,促进了当时中医药学的广泛普及[1]。同时,有大量医药书随着民间交流传到日本为其医学发展带来了新气象。进入镰仓时代的日本在吸收宋元医学成果的基础上,编写了大量对后世医学产生影响的医学著作。本文以日本中世(1185年~1603年)的医书为中心,将其中具有代表性的“涉‘密’医籍”进行归纳整理,考察密教僧医在日本中世医学发展中的作用;同时,提出日本中世医学发展的特点,分析中医学是如何与密教学相融合的。

1 日本中世医书中的发现

根据日本学者真柳诚[2]编纂的《日本医药·博物著述年表》,对日本中世的医药书进行梳理可以发现,这些医书主要出自和气、丹波、惟宗三大医学世家之手。除此之外有许多著名的医籍也出自僧医之手,例如,镰仓僧医梶原性全(1266年~1337年)编纂的日本中世最大型的医学全书《顿医抄》和《万安方》。另外,经僧医之手编纂的这部分医书中,有许多带有浓厚的密教色彩或是由密教僧医所编,从内容来看涉及到人体解剖学、传染病学、妇产科学、眼科学、养生学、马医学等不同领域。现将其中具有代表性的列出,见表1。

表1 部分涉“密”医书一览表

年代(年) 文献名称类别1189 ?《麻岛流眼科秘传书》眼科学1211《吃茶养生记》养生学1267《马医草纸画卷》马医学、本草学1297《五蔵曼荼罗和会释》五脏观1312《产生类聚抄》妇产科学1334《传尸病廿五方》传染病学1362 ?《耆婆五脏经》五脏观、针灸、方剂1464《安西流马医传书》五脏观、马医学1568《针闻书》五脏观、针灸、寄生虫1603《桃山時代解剖之图》人体解剖、马医学

注:部分医书年代存疑,但可以确认为日本中世的产物

2 密教僧医的产生背景

密教是佛教中秘密教的略称,它是相对于显教而言的。密教起源于印度,我国学术界一直把公元3世纪前半期传入中国的各种经咒散说、仪规等称为杂密;在8世纪上叶《大日经》《金刚顶经》等传译后出现的体系化的密教称为纯密[3]。

804年日本僧人最澄(767年~822年)、空海(774年~835年)相继入唐求法,将密教法脉带回日本,前者在比睿山创立天台宗密教(台密)被誉为“传教大师”,后者在高野山建立真言宗密教(东密)被誉为“弘法大师”。最澄、空海之后,密教开始在日本流行并受到统治阶级的重视,继他们入唐学密后,东密有常晓、圆行、慧运、宗睿,台密有圆仁、圆珍。这八人被称为“入唐八家”。他们归日后呈献给天皇的《请来目录》中记录了从唐带回的大量佛经、造像、佛具等,还包含许多医药典籍[4]。

十二十三世纪后,密教受到武家政权的支持与保护,作为回应,密教僧人则通过宗教仪式祈求国家繁荣、政权稳定、身体安康等。在得到统治阶级信任的基础上,密教僧人由于自身受教育程度颇高,宋元时期的医药书传入日本后,他们或许是除了宫廷御医外最早接触到这些医籍的群体。所以他们在学习、借鉴中国医学的过程中,有的则变成了僧医,开始创造与革新,例如,台密僧人马岛清眼(?~1379年)创立了日本最早的眼科流派——马岛流眼科,他也被认为是日本最早的眼科专科医生,对日本后世眼科学的发展产生了重要影响[5]。

综上,密教僧人在日本中世医学的发展中扮演着传播者和创造者的双重身份。为了进一步体现日本中世医学的特点,下面通过对表1所列出的具有代表性的涉“密”医书的研究,考察密教是如何与中医学相融合,以及作为宗教医学是如何发展的。

3 对五脏学说的应用与发展

3.1 五脏曼陀罗观

五脏曼陀罗观是由东密“兴教大师”覚鑁(1095年~1143年)提出的一种成佛观亦是养生观。在其著作《五轮九字明秘密释》的第二部分“正入秘密真言门”中,记载了将阿、鑁、覧、唅、缺五字真言配以五行、五脏、五大、五味、五色及其生克关系,同时对生病的原因进行了说明,由于五脏中某一脏腑力量太强而克制了相应的脏腑,打破了五脏间的平衡从而导致疾病的发生。作为应对方法,他提出通过念诵五字真言(口密)、手结印契(身密)、观想五脏为五大五佛五智(意密),即通过三密(口密、身密、意密)加持,运用冥想和念诵的方式来补充相应的五脏之气从而维持脏腑间的平衡,在健康长寿的基础上成佛[6]。

这一思想的实质是中医五脏学说的密教化,即以中医五脏养生理论为体、以密教“三密加持”为用。日本临济宗初祖荣西(1141年~1215年)所著的《吃茶养生记》深受该思想的影响。《吃茶养生记》被认为是镰仓时代具有代表性的医书之一,集佛理、医理、养生为一体[7]。在其上卷中,荣西主要介绍了“五部加持”这一冥想法以及作为“五味养生”的茶疗养生法。

所谓的“五部加持”,即通过结手印、诵真言、观想本尊来调理相应的脏器疾病的方法。荣西在五脏曼陀罗观的基础上做了改变,如在具体的念诵和冥想方法上,对手结的印契、念诵的真言、观想的对象都做了调整与改进。“五味养生”则是基于五行相克理论,用五味来维持五脏间的平衡,以达到养生的目的。荣西认为“五部加持,则内治之术也”、“五味养生,则外疗治也”。可以说,这是在五脏曼陀罗观的基础上做了创新。换言之,在养生方法上,荣西不仅通过念诵及冥想法来补五脏之气,也运用与五脏相对应的五味来调节脏腑间的平衡,从而达到养生目的。

3.2 “五轮砕”思想

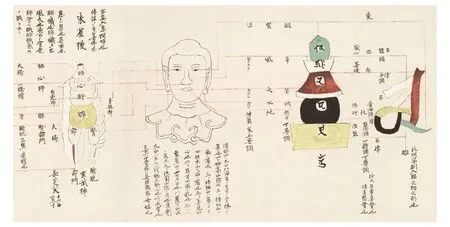

砕,古同“碎”。“五轮砕”思想,即将组成密教五轮塔的五大要素(地、水、火、风、空)进行解体,并将其与人体的五脏、五官等相对应,通过具体的图像形式从密教的角度解释人体形成的过程,见图1。

图1 国际日本文化研究中心所藏《五脏六腑图》局部

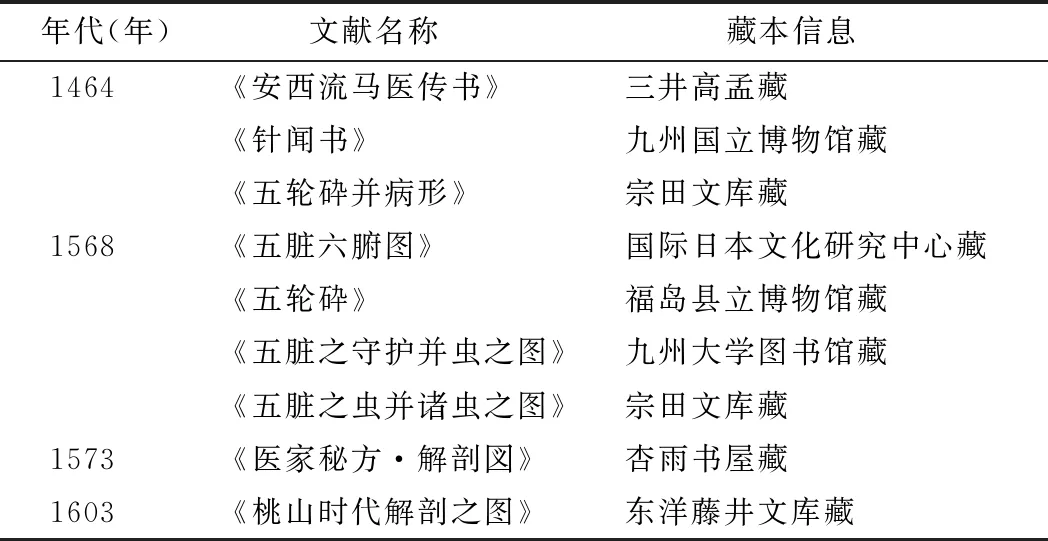

本文对包含“五轮砕”思想的医书作了整理,见表2。

表2 “五轮砕”思想相关医书一览表

年代(年)文献名称 藏本信息 1464《安西流马医传书》三井高孟藏《针闻书》九州国立博物馆藏《五轮砕并病形》宗田文库藏1568《五脏六腑图》国际日本文化研究中心藏《五轮砕》福岛县立博物馆藏《五脏之守护并虫之图》九州大学图书馆藏《五脏之虫并诸虫之图》宗田文库藏1573《医家秘方·解剖図》杏雨书屋藏1603《桃山时代解剖之图》东洋藤井文库藏

注:对一些内容相似的抄本不做罗列

以上所列的医书都具备图1所示的四大要素,即阿字、五轮塔、颜面五官图、五脏位置图,而且这四大要素间都用线相连以表示五行对应关系。根据“五轮砕”思想相关医书的内容,主要可以分为以下两类。

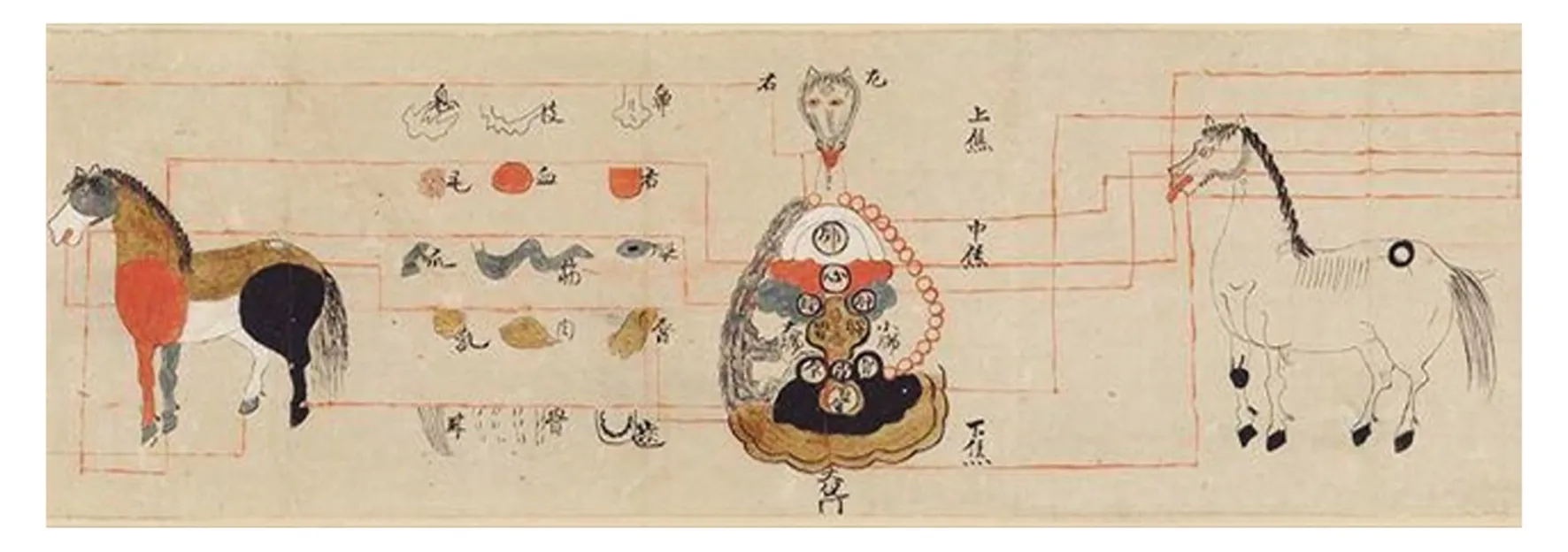

第一类人体解剖学与马医学,这类医书多为兼任马医的密教僧医所作[8]。如《安西流马医传书》《桃山时代解剖之图》中,以五轮塔作为媒介,将人和马的五脏、三焦相对应,进而对两者的五脏解剖图作了详细说明,见图2。密教僧医认为马和人一样都是由五大所构成,也有五脏、五神(神、意、志、魂、魄),对马的治疗也可以用草药。从东京国立博物馆所藏《马医草纸画卷》(1267年)中可以看出,镰仓时代已经出现僧医运用草药给马治病的先例,见图3。另外,这类马医学医书的受众群体应为贵族阶级,马在日本中世被运用于战争、农业、运输等领域,对贵族阶级而言是十分重要的财产,所以为了满足贵族阶级的需求,许多马医学类医书也由此应运而生。

图2 麻布大学附属学术情报中心藏《安西流马医传书》局部

图3 东京国立博物馆藏《马医草纸画卷》局部

第二类虫病,这类医书多出自室町后期(1492年~1569年),具体成书时间不明,在真柳诚[2]编纂的《日本医药·博物著述年表》中,这类医书大都被归为1568年,也就是表2所列的这些。从内容来看,这些医书开篇都是如图1所示的“五轮砕”思想,而后介绍了存在于人体内的不同寄生虫的种类、形态、特点。以《针闻书》为例,共记载了63种分布于人体五脏六腑的寄生虫。部分虫名、形态与隋代巢元方编撰的《诸病源候论·九虫病诸候》中提到的:“九虫者,一曰伏虫,长四分;二曰蛔虫,长一尺;三曰白虫,长一寸;四曰肉虫,状如烂杏;五曰肺虫,状如蚕;六曰胃虫,状如虾蟆;七曰弱虫,状如瓜瓣;八曰赤虫,状如生肉;九曰蛲虫,至细微,形如菜虫”相类似。此外,对如何消灭寄生虫的方法也做了说明,例如,用木香驱除寄宿于脾脏的寄生虫;用针灸治疗寄宿于肺的寄生虫。

由于当时还没有显微镜,密教僧医通过中医医籍了解到人体内寄生虫的存在,而后通过想象描绘出可能的寄生虫形态图,所以通过比较这些医书中的寄生虫名称、形态,可以发现虽有相似之处,但大都没有统一的标准,形态各异。此外,《五轮砕并病形》《桃山时代解剖之图》等医书中还借鉴了道教的庚申信仰、三尸九虫说、内景图等,例如,将存在于人体内的三尸九虫、三魂七魄、五脏六腑及守护人体的四神(朱雀、青龙、白虎、玄武)进行神格化,见图4。由此可见,密教僧医在学习、借鉴中医的同时也吸收道教的理论,以完善他们对生命的起源以及人体的认识,这也成为了日本中世医学的一大特点。

图4 宗田文库藏《五轮砕并病形》局部

4 对针灸和本草学的应用与发展

4.1 汇抄类医书

现存台北故宫博物院的《耆婆五脏经》是清末杨守敬(1839年~1915年)从日本带回的抄本。根据书末题记,该抄本原为江户末期八代世医小岛尚质(1797年~1849年)所藏。杨守敬所购医籍不少就出自他家的藏书,后汇聚为观海堂藏书,辗转收藏于台北故宫博物院[9]。真柳诚在《日本医药·博物著述年表》中,将其原本归为1362年~1368年的医书,并推测作者为密教僧人。

《耆婆五脏经》分为上下两卷,上卷正文开篇为“针灸明堂图凡三百六十穴”,首先探讨与针灸有关的人神问题,再分述五脏的内涵,然后介绍了四幅针灸图的穴位以及针灸各穴位所治之病症。除此之外,还介绍了与道教医学相关的三组图像(五脏图、九虫图、内景图),以及三尸神、三魔、七魄、九真宫等内容。卷下先论五脏之形,并列举了五脏、五大、五根、五脉、五味、五色的内涵,然后介绍五脏六腑虚冷、实热的不同症状及应对药方,以及25种传尸病(即结核性疾患)的症状及针灸治法。另外,下卷配有十一幅图,包括明王像、金刚界、胎藏界图及针灸图。

从内容来看,《耆婆五脏经》是一部汇抄之作,通过引用大量文献,包括佛经、医籍、内景图,见表3,将中医(五脏学说、针灸学、本草学)、道教(内景理论、三尸九虫说)、密教(金胎不二思想、五脏曼陀罗观)融于一书。室町后期的《五轮砕并病形》《桃山时代解剖之图》等医书也应该是受其影响所形成的。

表3 《耆婆五脏经》引用文献一览表

卷次引用文献名称对应的相关文献或备注上卷《针灸明唐图》《针灸明堂图》《大般若经》《大般若波罗蜜多经》《新罗什法师颂》鸠摩罗什法师《百忌历》《新雕阴阳广济百忌历》《铜人经》《铜人腧穴针灸图经》《凡人身养生方》待考《金贵经》《金匮经》《病源论》《诸病源候论》《明堂经》《黄帝明堂灸经》《五脏论》待考《黄庭秘图序》待考《五脏所膚之图》待考下卷《崔知侍郎四花灸图》唐代崔知悌侍郎《实积经》待考《五脏论》待考《广韵》《大宋重修广韵》《资生经》《针灸资生经》《传尸二十五病录》《传尸病廿五方》

4.2 传尸病类专著

12世纪中期,僧人石屋(生卒年不详)擅治传尸病,被当时的二条天皇秘密召见,以针灸为其治疗[10]。“传尸”,魏晋时期所现之名,《外台秘要·卷十三·传尸方》引苏游云:“传尸之疾,本起于无端,莫问老少男女,皆有斯疾。大都此病相克而生,先内传毒气,周遍五藏,渐就羸瘦,以至于死,死讫复易家亲一人,故曰传尸。”日本最早的医书《医心方》(984年)第十三卷中,引用《玄感传尸方》将传尸病又分为虚劳、骨蒸、肺痿,日本现代医学将其归为结核症[11]。

进入镰仓时代,密教僧医也开始活跃于传尸病这一领域,编纂了《传尸病肝心抄》《传尸病灸治》《传尸病廿五方》《传尸病口传》等传尸病类专著。这类专著按其治疗方法可以分为两类。

第一类灸法与密教仪轨的结合。以《传尸病肝心抄》(1224年,作者不详)为例,记载了通过密教特有的宗教仪式,即念诵青面金刚的真言、手结印契、观想青面金刚本尊,然后以灸为媒介将与青面金刚建立的感应注入(加持)到患者的穴位中,以调服引起疾病的鬼怪、邪魔的方法[12]。其特点是将宗教的祈祷加持这一心理暗示法与具有医疗效用的中医灸法相互配合以提高患者被治愈的可能。

第二类纯粹的对中医针灸、本草、食疗的应用。以《传尸病二五方》为例,该书是由密教僧人我宝(生卒年不详)于1334年编纂的关于传尸病的专著。首先,介绍了25种传尸病的证候,从这些传尸病的病名及所描述的症状来看找不到相对应的中医文献出处,这或许是我宝结合日本当时的传尸病情况所整理的证候。其次,对于治法主要以灸法配合药治法为主,并兼以食疗,对于针法的应用较少。最后,对传尸病的饮食禁忌、灸法的穴位、宜用的药物做了归纳总结。可以看出密教僧医根据日本传尸病的实际情况对中医针灸、本草、食疗的灵活运用。

4.3 妇产科类专著

《产生类聚抄》被认为是日本最早的妇产科专著,由镰仓时代的密教僧人剑阿(号明忍房,1261年~1338年)于1312年所作,现藏于日本金泽文库。

该书共分为上下两卷。上卷通过引用《尊胜仪轨》《不空羂索经》《陀罗尼集经》《千手经》《童子经》等大量密教经典,从宗教角度介绍受孕、妊娠、分娩等相关内容,按其所列标题依次为:“求子产生”、“转女成男”、“解脱难产”、“所生长养”、“妇人难事”、“产生因起”。下卷主要引用《医心方》《证类本草》等医药书从医学角度介绍如何保护妊娠中的女性及胎儿健康,按其所列标题可分为:“医家所用”及“产难记”两部分内容[13]。“医家所用”一章又具体介绍了“治妇人无子方”、“知胎中男女”、“变女为男法”、“妊身禁身法”、“治子死腹中方”、“治产后腹痛方”、“小儿去街学方”、“小儿与甘草汤方”等二十四节内容。

综合来看,上下两卷的内容涉及不孕、受孕、妊娠、胎儿的性别(预测、转换)、分娩择时、难产、产后女性及新生儿健康调理等问题,同时从宗教和医学两个方面提出了各种建议。例如,上卷对于“求子”、“难产”、“转女成男”等的建议主要以念诵真言(咒治)、祈祷加持(祈疗)为主。下卷则引用《医心方》中收录的各类偏方,例如,在“治妇人无子方”一节,介绍了“正月始雨水男女吞饮一杯”、“灸中极穴,在脐下四寸”、“夫尿处土令有子。壬子日,妇人取少许,水和服之,是日就房,即有娠也”等十多种方法。此类偏方多引用自《医心方》中收录的中国唐代以前的亡佚医药书,如《产经》《本草拾遗》等。

从《产生类聚抄》的内容不难看出,其受众群体应为皇室、贵族阶级。《御产御祈目录》(1118年~1337年) 和《后宫御产当日次第》(1178年~1181年) 两书中记录了日本当时贵族女性分娩时的场景,除了负责接生的御医、助产妇以外,还会请神道教、阴阳道、佛教等不同宗教的神职人员到场[14],通过医学与宗教的互补以保证男性继承人的顺利出生及贵族女性的产后健康。所以,《产生类聚抄》作为一部包含宗教与医学的妇产科百科全书正是他们迫切需求的。

4.4 眼科类专著

真柳诚[2]在《日本医药·博物著述年表》中,将《麻岛流眼科秘传书》归为1189年的医书。从年代来看,可以说是日本最早的眼科类专著。但是,本文对这一成书时间存疑。

台密僧人马岛清眼(?~1379年)创立了日本最早的眼科流派——马岛流眼科,在此后的传承过程中又分为五流五家,即高田流、祖忠流、记香房流、圆形房流、清源流之五流及惣持坊、大智坊、玉泉坊、相寺坊、对马坊之五家。而麻岛流又归属于清源流大智坊这一分支,日本中世的流派传承一般都比较隐秘,故流传下来的写本多见“秘传”二字,此外按照“马、麻、摩、真、满”等字区分流派系统[15]。所以,《麻岛流眼科秘传书》的成书时间应晚于1379年。同时,根据另一部眼科专著《摩岛一流眼疾医书》中记载的“文禄五年丙申”这一年号来看,《麻岛流眼科秘传书》应早于1596年。

该书由四册组成,分别是《眼目口传之书》《麻岛灌顶小镜之卷》《眼目养生之次第》《诸药秘传书》。从内容来看,涉及眼病与五脏六腑之间的关系、不同种类的眼病及彩色绘图、治疗眼病的中药及相关处方[16]。从治疗眼病的方法来看,以外用的膏药、眼药水以及内服的处方药为主。《摩岛一流眼疾医书》中除了以上治疗方法外,还运用针灸来治疗内障眼病。

内障,中医病名,首见于北宋王怀隐所辑《太平圣惠方》。该病主要发生于瞳神及眼内各组织的疾病,多因脏腑内损,气血两亏,目失濡养所致。历代中医眼科医家按其病性将其分为“青风内障”、“绿风内障”、“乌风内障”、“黑风内障”、“黄风内障”[17]。《摩岛一流眼疾医书》中将内障病分为“青内障、赤内障、白内障、黄内障、黑内障”五类;《眼目养生之次第》中将其分为“黄内障、青内障、血内障、石内障、黑内障、白内障、中障”七类。这是密教僧医在中医眼科学的基础上,结合自己的临床经验对其进行了改变。

5 结语

本文以日本中世的医书为中心,对其中具有代表性的涉“密”医籍进行了归纳整理,内容涉及人体解剖学、传染病学、妇产科学、眼科学、养生学、马医学等不同领域。通过对这些医书的进一步研究,提出了日本中世医学的一大特点,即中医学与宗教学的融合。具体从思想、方法两个层面论述了密教是如何借鉴中医学并结合道教思想,以及作为宗教医学是如何发展的。

第一,通过对中医五脏学说的密教化,形成了具有密教特色的五脏曼陀罗观及“五轮砕”思想。在借鉴中医的同时也吸收道教的理论,以完善他们对生命的起源以及人体的认识,从而实现在养生长寿的基础上继而成佛的目的。

第二, 通过对佛经与中医药书的引用,将具有宗教特色的咒治、祈疗等心理暗示法与中医针灸学、本草学相结合,从医学与宗教互补的角度迎合了统治者、贵族阶级的需求。同时,密教僧医在借鉴中医学的基础上也结合自身的临床经验对中医病名、针灸施法、汤剂运用都做了改变。

从中医学在日本流传与演变的宏观视野来看,对日本中世的这些涉“密”医籍的研究还有待进一步的挖掘,如具体的针灸穴位、施针方法、各类经验方的使用等,从而促进中日医药文化交流以及中医药史学的研究。