2014—2018年康县豆坝乡两栖动物观测及其种群动态变化

2020-06-30曹瑞东何玉晓肇昊驰黄棨通龚大洁徐海根

曹瑞东,何玉晓,于 鹏,陈 卓,肇昊驰,黄棨通,龚大洁①,徐海根②

(1.西北师范大学生命科学学院,甘肃 兰州 730070;2.生态环境部南京环境科学研究所,江苏 南京 210042)

两栖动物具有环境依赖性强、敏感性高等特点,因此被认为是监测环境变化的关键早期预警系统,是生物多样性观测的重要指示物种,其物种数量和个体数量的年度变化能反映生态环境的变化情况[1-2]。中国有两栖动物408种,隶属13科82属[3],其中有272种(66.7%)为中国特有物种。受威胁物种有176种(43.1%)(包括极危13种、濒危46种和易危117种),近危有76种(18.6%),无危有102种(25.0%),数据缺乏的有52种(12.7%)[4]。因此我国有较高比例的两栖动物面临生存威胁。

秦巴山地是古老的褶皱断层山地,具有丰富的自然资源,近年来不断遭受人为活动破坏,其生态环境变化情况却鲜为人所知。陇南市位于甘肃省南部,该地区西南为岷山、摩天岭,东南为秦岭,北面有秦岭西段,具有相对独立的生态地理区域[5-6]。康县位于陇南山区东南部,正好位于中国南北气候分界线以及世界动物地理区划东洋界和古北界的分界线上,是中国自然地理、动物地理区划的关键区域[7]。其地势表现为西部高而东部低、中部高而南北部低,境内约有70%~80%的面积为原始森林,平均海拔约1 300~1 400 m,属于典型的亚热带向暖温带过渡性气候,温和湿润,雨量充沛[6,8]。

对康县两栖类物种进行长期观测,掌握其种群数量变化动态,对评估我国两栖动物现状具有举足轻重的作用。长期观测还可以掌握康县地区生态环境变化状况以及受污染程度、环境开发利用程度等,为当地生态保护提供建议,同时为秦巴山区生态环境变化提供参考资料。

1 调查地概况与调查方法

1.1 调查地概况

调查地设于康县豆坝乡,豆坝乡位于康县西南约30 km处,北部接壤碾坝乡,西部连接武都区;境内豆坝河由西向东横穿而过,地势起伏较大,西部高、东部低,中部形成峡谷;海拔最高处为大梁山(2 390 m),最低点为乡政府所在地(1 396 m)。气候寒冷、多雨、阴湿,为康县隆肛蛙的模式产地[6,9]。

1.2 调查方法

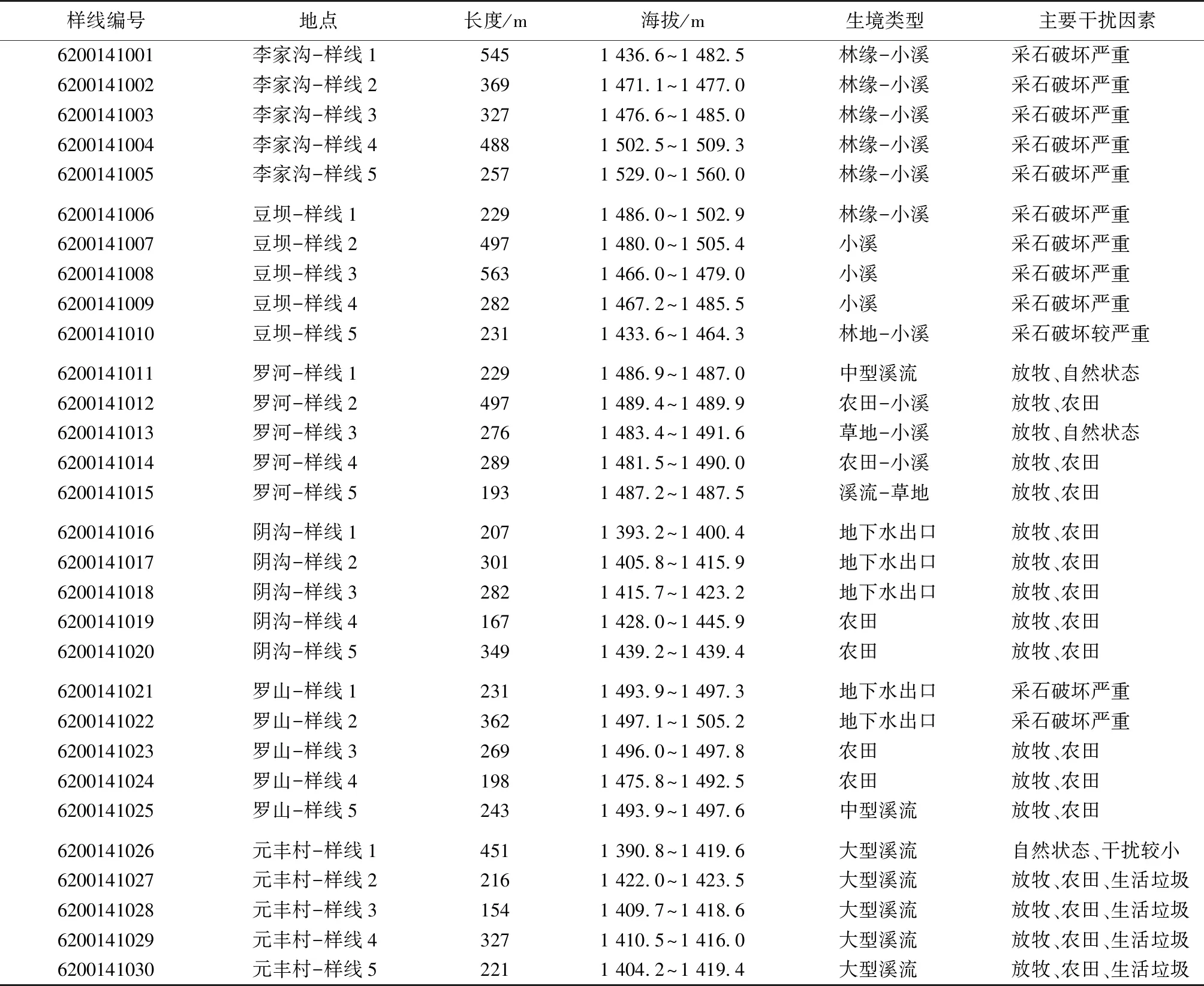

样线法:以样线尽量涵盖不同生境、不同海拔、涵盖保护区内和保护区外为指导原则。调查组在豆坝乡选择6处代表性样地,分别为李家沟、豆坝、罗家底河(简称“罗河”)、阴沟、罗家底山(简称“罗山”)、元丰村。结合每个样地内景观特征设置样线,每个样地内布设5条样线,共计布设30条样线。样线长度根据样地内环境变化情况设置,长度范围为154~545 m(表1)。观测时行进速度为1 km·h-1,行进期间采用直接计数法记录物种及个体数量。

围栏陷阱法:在每个样地内设置1个围栏陷阱,共计6个,以保持不同季节的陷阱距水面位置一致为设置原则。使用塑料篷布搭建直线围栏,围栏高35~50 cm,并且埋入土中至少20 cm,围栏应绷直。在围栏两侧挖埋2个塑料桶做成陷阱,桶口与地面平齐,边缘紧贴围栏。桶内加水并放置一些石头、瓦片作为掩蔽物,以备落入其中的两栖动物藏身。检查陷阱时采用直接计数法,记录陷阱中的物种及个体数量[10]。

观测时间:于2014—2018年,在每年4月底、6月底、8月底晚上进行观测,观测时间涵盖两栖动物的繁殖期和非繁殖期。每条样线和每个陷阱在1次观测过程中至少观测3次(不同天)。

每次观测工作由2名调查员完成,1人观测,1人记录,2014—2018年共有8名人员参与调查。每次观测时样线不变,调查员沿既定路线进行观测,围栏陷阱位置可依水势变化情况进行调整。

1.3 数据分析方法

各样地内两栖动物相对密度计算公式为

Di=Ni/Li×Bi。

(1)

式(1)中,Di为样地i内两栖动物的相对密度,只·hm-2;Ni为样线i内出现的两栖动物个体数;Li为样线i的总长度,km;Bi为样线i的宽度,m。

平均相对密度的计算公式为

(2)

采用SPSS 13.0软件对历年来不同样地之间的调查数据进行单因素方差分析(one-way ANOVA)。检验数据需符合正态分布,对于非正态分布的数据需进行对数或其他形式的转换。差异显著性水平设为α=0.05。所有数据均以平均值±标准误表示。

表1 样线信息

Table 1 Sample line information

样线编号地点长度/m海拔/m生境类型主要干扰因素6200141001李家沟-样线15451 436.6~1 482.5林缘-小溪采石破坏严重6200141002李家沟-样线23691 471.1~1 477.0林缘-小溪采石破坏严重6200141003李家沟-样线33271 476.6~1 485.0林缘-小溪采石破坏严重6200141004李家沟-样线44881 502.5~1 509.3林缘-小溪采石破坏严重6200141005李家沟-样线52571 529.0~1 560.0林缘-小溪采石破坏严重6200141006豆坝-样线12291 486.0~1 502.9林缘-小溪采石破坏严重6200141007豆坝-样线24971 480.0~1 505.4小溪采石破坏严重6200141008豆坝-样线35631 466.0~1 479.0小溪采石破坏严重6200141009豆坝-样线42821 467.2~1 485.5小溪采石破坏严重6200141010豆坝-样线52311 433.6~1 464.3林地-小溪采石破坏较严重6200141011罗河-样线12291 486.9~1 487.0中型溪流放牧、自然状态6200141012罗河-样线24971 489.4~1 489.9农田-小溪放牧、农田6200141013罗河-样线32761 483.4~1 491.6草地-小溪放牧、自然状态6200141014罗河-样线42891 481.5~1 490.0农田-小溪放牧、农田6200141015罗河-样线51931 487.2~1 487.5溪流-草地放牧、农田6200141016阴沟-样线12071 393.2~1 400.4地下水出口放牧、农田6200141017阴沟-样线23011 405.8~1 415.9地下水出口放牧、农田6200141018阴沟-样线32821 415.7~1 423.2地下水出口放牧、农田6200141019阴沟-样线41671 428.0~1 445.9农田放牧、农田6200141020阴沟-样线53491 439.2~1 439.4农田放牧、农田6200141021罗山-样线12311 493.9~1 497.3地下水出口采石破坏严重6200141022罗山-样线23621 497.1~1 505.2地下水出口采石破坏严重6200141023罗山-样线32691 496.0~1 497.8农田放牧、农田6200141024罗山-样线41981 475.8~1 492.5农田放牧、农田6200141025罗山-样线52431 493.9~1 497.6中型溪流放牧、农田6200141026元丰村-样线14511 390.8~1 419.6大型溪流自然状态、干扰较小6200141027元丰村-样线22161 422.0~1 423.5大型溪流放牧、农田、生活垃圾6200141028元丰村-样线31541 409.7~1 418.6大型溪流放牧、农田、生活垃圾6200141029元丰村-样线43271 410.5~1 416.0大型溪流放牧、农田、生活垃圾6200141030元丰村-样线52211 404.2~1 419.4大型溪流放牧、农田、生活垃圾

由于围栏陷阱捕捉到的两栖动物极少,多为啮齿类动物,而且围栏陷阱一般设置在样线起点或终点,所以将围栏陷阱捕捉到的两栖动物归于样线调查数据中进行统计。

2 结果与分析

2.1 不同样地两栖动物种群密度变化

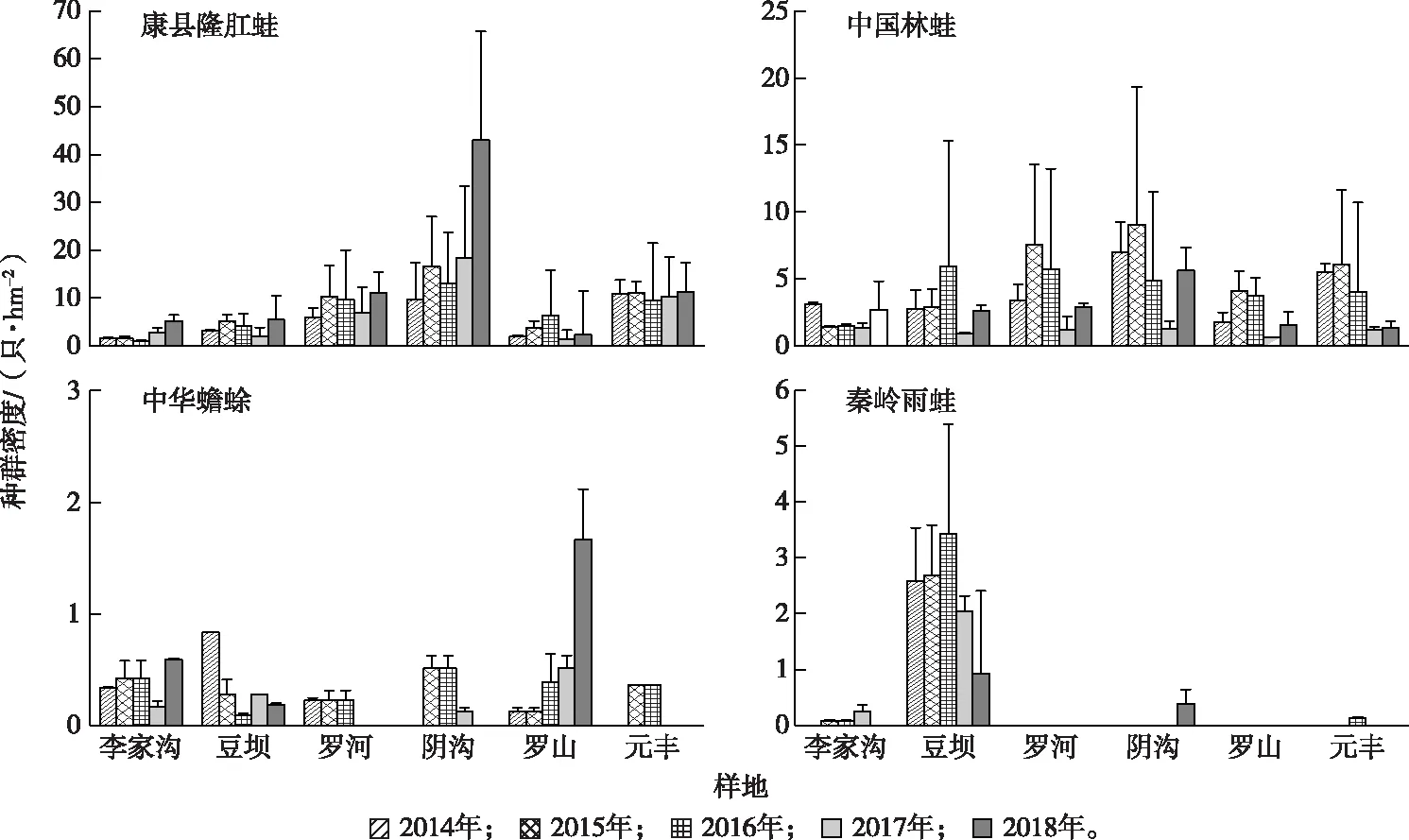

2014—2018年在康县豆坝乡共观测到两栖动物2目5科5属5种,分别为康县隆肛蛙(Feiranakangxianensis)、中国林蛙(Ranachensinensis)、中华蟾蜍(Bufogargarizans)、秦岭雨蛙(Hylatsinlingensis)、西藏山溪鲵(Batrachuperustibetanus)。其中西藏山溪鲵为易危(VU)物种,仅于2015和2016年在李家沟记录到4条,因此对其不进行统计。2014—2018年各样地两栖动物种群密度变化见图1。

2014—2018年,康县隆肛蛙成体数量呈上升趋势,共记录到2 100只。豆坝、罗河、阴沟、罗山4个样地康县隆肛蛙的种群密度均呈现先上升再下降的变化趋势,而李家沟和元丰村样地则呈现先下降再上升的变化趋势。除罗山和元丰村之外的其他4个样地康县隆肛蛙种群密度总体呈上升趋势,其中阴沟样点增幅最大,从2014年的(9.69±5.26)只·hm-2增加到2018年的(43.01±30.64)只·hm-2。而罗山和元丰村2014和2018年康县隆肛蛙种群密度基本保持不变。

中国林蛙成体数量呈下降趋势,共记录到922只。豆坝、罗河、阴沟、罗山4个样地中国林蛙的种群密度均呈现先上升再下降而后再上升的波动变化趋势;而李家沟样地呈现出先下降再上升的变化趋势;元丰村样地则呈下降趋势。6个样地中国林蛙种群密度均在2017年出现最低点,最高点则各有不同。其中阴沟样地中国林蛙的种群密度最高。

中华蟾蜍成体数量的变化趋势为总体保持稳定,但历年间波动较大,共记录到84只。只在李家沟、豆坝和罗山3个样地内每年都有中华蟾蜍被记录到,其中罗山样地中华蟾蜍的种群密度最大,在2018年达峰值,为(1.66±0.49) 只·hm-2。

图1 2014—2018年各样地两栖动物种群密度变化Fig.1 The change of population density of amphibians in each sampling transect from 2014 to 2018

秦岭雨蛙成体数量呈下降趋势,历年间波动较大,共记录到122只。仅在豆坝样地内每年均有秦岭雨蛙被记录,且多集中在第5条样线。2014—2016年在李家沟均有记录,2016年在元丰村记录到1只,2018年4月首次在阴沟记录到3只。豆坝样地内秦岭雨蛙的种群密度在2016年达最大,为(3.42±1.97) 只·hm-2,随后逐年下降,2018年达到最低,为(1.48±0.92) 只·hm-2。

2.2 两栖动物总密度变化

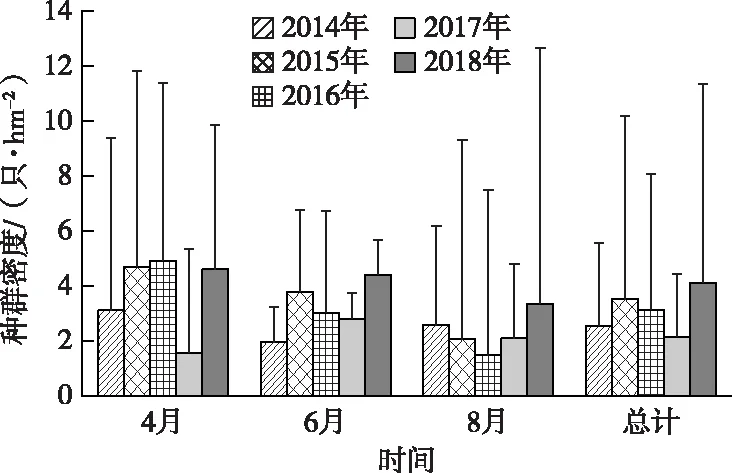

将不同月份的两栖动物种群数量汇总,计算2014—2018年不同月份的两栖动物种群密度(图2)。图2显示,4和6月两栖动物总密度的逐年变化趋势均表现为先上升再下降最后又上升,而8月则是先下降后上升。

将不同年份两栖动物种群数量汇总,计算全年两栖动物总密度,总趋势呈现出先上升再下降最后又上升的趋势。从图2可以看出,2018年两栖动物总密度达最高值。除2014和2017年之外,其他年份两栖动物总密度均呈现下降趋势,其中4月最高,8月最低。

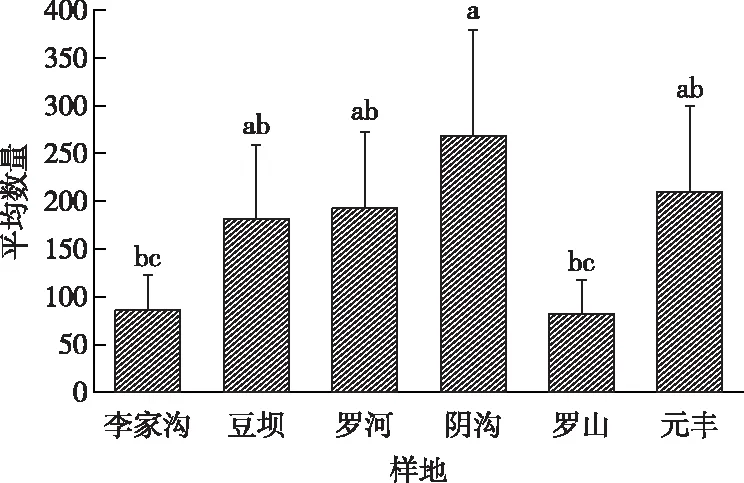

将不同地点历年来记录到的两栖动物种群数量汇总,计算各样地两栖动物年平均数量,结果见图3。

图2 2014—2018年不同月份两栖动物总密度

直方柱上方英文小写字母不同表示样地间两栖动物数量差异显著(P<0.05)。

图3显示,阴沟的两栖动物数量显著多于李家沟和罗山(P<0.05),其余样地间两栖动物数量均无显著差异(P>0.05)。

3 讨论

笔者在观测过程中发现康县隆肛蛙数量最多,中国林蛙数量次之,中华蟾蜍和秦岭雨蛙数量最少。康县隆肛蛙数量最多、种群密度最大是因为该地区是康县隆肛蛙的模式产地,气候和环境都非常适合康县隆肛蛙生长繁殖。而中国林蛙数量较少可能与康县隆肛蛙的种间竞争有关[11]。

相比于中华蟾蜍,秦岭雨蛙虽然仅在豆坝、阴沟、李家沟等地发现,但数量比中华蟾蜍多。主要原因是蟾类动物对水和湿度的要求不高[12],并且活动范围较大,而调查员在调查时依水前进,所以记录到中华蟾蜍的数量较少。秦岭雨蛙仅在豆坝、阴沟、李家沟3个样地记录到并且数量较少,主要原因是秦岭雨蛙个体较小,体色为绿色,并且栖息于杂草、灌丛中,在观测过程中难以发现,仅能在听到鸣声之后加以寻找。因此,后续观测中针对秦岭雨蛙可以运用鸣声计数法。

在持续观测中发现,自然因素和人为因素对该地区两栖动物种群数量时空动态变化的影响各不相同。自然因素在时间尺度上影响康县两栖动物总体数量变化,造成康县地区所有两栖动物数量和种群密度的年间波动。例如,2017年4月康县遭遇寒潮,持续低温导致两栖动物难以生存或变态发育进程受到影响,因而2017年记录到的物种数量与种群密度均下降至最低点。再如,2018年春季气候较为适宜,因此2018年4月记录到的两栖动物数量较多。虽然该地区夏季阴雨天气较多,持续爆发洪水,对观测工作造成了一定的干扰,但是6、8月发现的两栖动物成体数量仍然比2017年多。因此,2018年两栖动物数量和种群密度为历年最高。

康县独特的气候条件使得其境域内两栖动物总体数量和种群密度具有相同的年内动态变化趋势。历年观测中两栖动物总密度多为4月最高,6、8月依次下降。主要原因是康县地区6、8月连续阴雨天气较多,导致水流湍急,水位暴涨,因此在观测过程中记录到的两栖动物数量下降。

人为因素则在空间尺度上影响两栖动物的种群数量变化,不同样地内不同人为因素导致其两栖动物数量和种群密度存在差异。影响程度最大的人为因素主要有2种:(1)采石活动,对两栖类栖息地会造成严重的破坏;(2)居民随意往水体中排放生活垃圾,造成严重的水体污染。

6个样地中,李家沟、罗山和豆坝样地均存在采石活动。其中李家沟和罗山样地采石破坏情况最为严重,豆坝样地次之。李家沟的采石活动已在2017年停止,2018年观测期间发现李家沟两栖动物数量显著增加。到2018年为止,罗山样地的采石活动仍未结束,所以罗山样地康县隆肛蛙、中国林蛙的数量仍为最低,但2018年罗山样地中华蟾蜍的种群密度有所增加,这可能与中华蟾蜍对水分、湿度要求不高以及活动范围大等因素有关[10]。2018年豆坝样地开始大规模采石活动,采石点正好位于豆坝第5条样线,导致豆坝样地内秦岭雨蛙种群密度下降。

居民随意往水体中排放生活垃圾造成各个样地均存在不同程度水体污染。在观测过程中发现,距人类居住地越近,水体污染越严重,生境越差。6个样地中,阴沟两栖动物数量和种群密度最大,说明阴沟生境最好,这也与实际调查情况相符。阴沟样地距离居住区最远,人为干扰最小。李家沟、罗山样地距人类居住地最近,并且同时存在采石活动,双重影响导致两地内两栖动物数量和种群密度最低。

观测过程中发现,人类生活垃圾排放逐年减少,可能原因是:(1)居民环保意识有所提升;(2)“河长制”制度的推进。在6个样地内,李家沟样地变化最为明显,随着李家沟样地内生活垃圾排放的减少及采石活动的停止,该地水质明显变好。2018年观测期间李家沟两栖动物数量显著增加。同时2018年6月首次记录到红尾副鳅(Paracobitisvariegatus),这也反映出李家沟水质正在恢复,因为红尾副鳅对水质要求较高[13]。

4 建议

在历年观测中发现,水体与居住区距离和两栖动物数量呈负相关。主要原因是居民环保意识较低,靠近水体居住的居民随意排放生活垃圾,导致水体污染,严重破坏两栖动物的栖息地环境。虽然近年来受政府宣传以及“河长制”全面推进的影响,康县居民的环保意识有所提高,但随意往水体中排放生活垃圾的现象仍时有发生。此外,开山采石活动也严重威胁两栖动物的生存。因此,为保护康县地区两栖动物多样性,提出以下建议:

(1)提高居民环保意识。大力宣传《野生动物保护法》《环境保护法》等相关法律,以及保护生态环境、保护两栖动物的意义。进一步提高康县地区居民的环保意识,努力减少直至杜绝随意排放生活垃圾和非法采石等行为,让更多人加入保护两栖动物的队伍中。

(2)完善全国两栖动物观测系统,研究濒危两栖动物的繁殖特点,通过人工养殖、育种等方式扩大物种种群数量。加强对濒危两栖动物的资源调查和分子系统分类学研究;采样时采用非伤害性或非损伤性采样方法,尽量减少对两栖动物的伤害[14]。对于个体较小、难以寻找的物种(如秦岭雨蛙),采用鸣声计数法。

(3)对狭域分布的康县隆肛蛙以及丧失原本生境的西藏山溪鲵,可通过建立自然保护区等措施进行就地保护。