不同注射方法在改善阿扎胞苷皮下注射不良反应中的应用

2020-06-30刘玉萍

刘玉萍

(常州市第一人民医院血液科,江苏 常州 213000)

骨髓增生异常综合征(Myelodysplastic Syndrome,MDS)是一种造血干细胞和(或)祖细胞发育异常引起的造血异常疾病,以血细胞减少、贫血、出血倾向、骨髓增生异常活跃为其主要临床特征,几乎所有患者在疾病的晚期均会进展为急性白血病,少数患者可在短期内快速进展为白血病,因此,MDS又称为白血病前期。阿扎胞苷是一种遗传学抗肿瘤药物,通过影响DNA合成与代谢,对骨髓内异常造血细胞和肿瘤细胞产生毒作用,从而抑制细胞的快速分裂和死亡[1]。国外有多项研究表明[2]:阿扎胞苷可有效延长MDS患者总体生存期,减缓疾病进展为急性白血病的时间。然而,阿扎胞苷药物使用说明书显示:阿扎胞苷注射部位可出现红斑、瘀斑。实际临床注射中也发现,常规皮下注射阿扎胞苷可引起注射部位的发红、疼痛、瘙痒等现象,甚至出现水疱,造成患者的不适和痛苦[3]。本文对阿扎胞苷注射法加以改进,有效预防并减少了注射部位皮肤发红、疼痛、瘙痒、水疱等并发症的发生。报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选取我院血液科于2019年收治并采用阿扎胞苷治疗的骨髓增生异常综合征患者12例,纳入标准为:(1)年龄≥18周岁;(2)符合MDS诊断标准;(3)排除肝癌晚期患者;(4)排除对甘露醇或阿扎胞苷过敏者;(5)排除既往患有重度肝损伤者;(6)排除妊娠期或哺乳期妇女;(7)排除肾功能不全者;(8)知情同意本次研究。

1.2 方法

(1)遵医嘱皮下注射阿扎胞苷7~10针,每日1次,注射前均遵医嘱使用止吐药物,以防恶心、呕吐。并在首次注射前检测患者的血常规、肝功能及血清肌酐实验室指标,达到标准后方可注射。(2)常规注射法:注射前将药粉溶于4ml的灭菌注射用水中,将药液充分混悬,并将注射器在手掌中滚动数次直至形成均匀的混悬液,并将药液均分到2支注射器内。前3针采用常规注射法,即按左上臂→右上臂→腹部→左上臂的顺序进行皮下注射,消毒注射部位皮肤后捏起皮肤,以45°或90°垂直进针2/3,回抽无回血后快速推入药液。每个注射部位注射两针,两个注射点之间距离≥25mm,并避开伤口、硬结、发红、疼痛等部位。注射后对注射部位加强观察,风险注射部位皮肤出现发红、疼痛、瘙痒等症状,此后4~7针均采用改进后的注射方式。(3)改进方法如下:采用5ml注射器抽吸灭菌注射用水4ml并与药粉充分混匀,混匀方法同常规注射法,直至形成均匀的混悬液。再采用2ml注射器抽吸2ml混匀后的药液,抽0.1ml的空气倒置,弹至注射器尾端,取下针尖;再取1ml注射器抽吸灭菌注射用水,将该针尖取下,装于抽吸有药液的2ml注射器上,皮下注射部位选择及注射方法同常规注射法。

1.3 观察指标

观察并比较患者采用两种不同注射方法后注射部位皮肤发红、疼痛、瘙痒、水疱等相关并发症的发生情况。

1.4 统计学方法

双人核对后将数据录入SPASS19.0统计软件进行统计学分析,计数资料采用x2检验,患者采用两种注射方法后注射部位皮肤发红、疼痛、瘙痒、水疱等相关并发症发生情况的比较,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

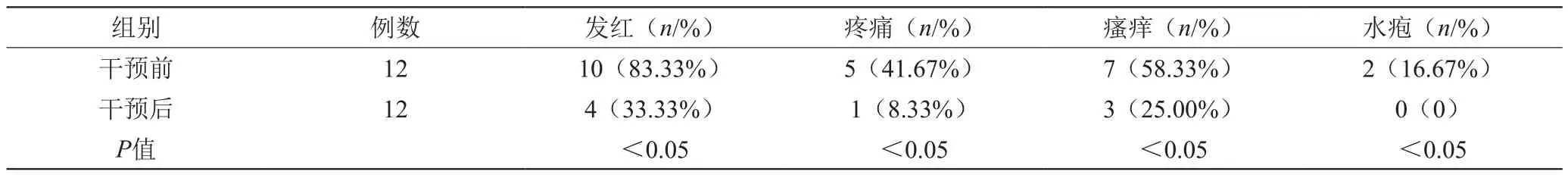

患者在接受改进后注射方法后,注射部位皮肤发红、疼痛、瘙痒、水疱等并发症的发生率显著低于干预前,差异有统计学意义(P<0.05),详见表1。

表1 患者干预前后注射部位相关并发症的比较

3 讨 论

阿扎胞苷是目前可延长MDS患者生存期,延缓疾病进展为急性白血病的有效药物,在国外MDS的治疗中已取得令人满意的效果,并逐步在国内临床推广和使用[4]。本文对阿扎胞苷皮下注射法加以改进,选择较小型号的注射器,并将抽吸过药液的针尖换成仅抽吸过灭菌注射用水的1ml针尖,尽可能小的针尖可减少与皮肤和皮下组织的接触面积;抽吸过阿扎胞苷的针尖,在刺入皮肤和皮下组织时,针尖上粘附的药物可对皮肤和皮下组织造成刺激,造成注射部位的红肿、疼痛;仅抽吸过灭菌注射用水的针尖在刺入皮肤和皮下组织的过程中,针尖表面未附着有阿扎胞苷,尽可能减少了药物与组织的接触;在注射器尾端预留0.1ml空气,推注药液结束后,与皮肤接触的是空气而非药物,从而预防并减少了注射部位不良反应的发生,减轻了患者的不适和痛苦,提高了护理质量,值得临床借鉴和推广。