富硒土地资源研究进展与评价方法

2020-06-29周国华

周国华

(自然资源部地球化学探测技术重点实验室, 中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,河北 廊坊 065000)

硒是动物和人体必需的微量营养元素,具有增强人体免疫力、抗氧化、重金属解毒、阻断基因突变等功能[1-3]。世界卫生组织推荐成人硒摄入量为40~400μg/d[1]。全球缺硒面积约占20%,新西兰、芬兰、丹麦、斯里兰卡、美国、英国等几十个国家均有缺硒报道[4]。我国人群硒摄入量为13.3μg/d,明显低于美国、印度、日本、加拿大等国数十至近百μg/d的摄入量水平,与硒摄入不足的新西兰、北欧国家处于同一水平[1]。硒摄入不足是我国克山病、大骨节病的重要病因[2,5]。20世纪80年代的早期研究认为我国70%的土壤缺硒,其中29%的土壤严重缺硒,有72%的人口生活在贫硒环境,是一个整体上缺硒的国家[5]。近年来报道的我国缺硒面积也高达51%[6]。虽然低剂量硒能刺激或有利于植物生长[7-8],但目前尚未将硒列入植物营养元素,且有证据表明硒对植物具有益与有害的双重作用[9-10]。基于我国普遍缺硒的现状,查明富硒土地资源分布、促进天然富硒农产品开发,对于提升我国人群硒摄入量、增强身体健康具有重要意义。

1999年以来,我国1∶25万多目标区域地球化学调查发现了大量富硒土地资源,至2015年在150.7万km2调查区内发现绿色富硒耕地5244万亩[11]。近十年来,通过1∶5万土地质量地球化学调查进一步精准圈出绿色富硒土地分布,发现了富硒粮食、蔬菜、水果、茶叶、油料等大批富硒农产品。富硒土地资源调查评价、天然富硒农产品开发已成为地质调查工作服务于脱贫攻坚、新农村建设、生态文明建设的切入点,成为提高农业生产效益、增加农民收入、促进农村经济发展的重要举措。

如何在调查的基础上,科学评价和合理利用富硒土地资源,开发安全、天然富硒农产品,是一项涉及富硒土壤与农产品标准、土壤硒来源、富硒土壤成因、土壤硒形态及其生物有效性、土壤-作物系统硒吸收迁移机理、富硒作物种植管理,以及硒与镉等重金属相互作用等科学技术问题的系统工程。本文总结和评述了土壤硒地球化学背景值、土壤硒来源与富硒土壤成因、土壤硒形态与有效性、作物硒含量特征、富硒土壤与富硒农产品标准、富硒土地安全利用技术等方面的研究进展,探讨了富硒土地资源评价与规划利用的思路方法,以期为富硒土地资源科学评价和合理安全利用提供参考。

1 土壤硒地球化学背景值与富硒土壤标准

1.1 土壤硒地球化学背景值

土壤硒地球化学背景值是制定富硒土壤标准的基础依据。硒属于稀有分散微量元素,土壤硒含量变化于0.004~1200mg/kg,绝大多数土壤硒含量在0.01~2mg/kg之间[4]。土壤硒空间分布很不均匀。美国大陆连片区土壤硒含量多在0.1~4.3mg/kg,平均值为0.26mg/kg;英国土壤硒含量通常在0.2~1.8mg/kg,平均值为0.60mg/kg;日本土壤硒含量为0.70mg/kg[12];欧洲农耕地和牧草地表层土壤王水浸提态硒含量(中位数)分别为0.354mg/kg、0.403mg/kg[13]。20世纪50年代报道的世界土壤硒平均值为0.20mg/kg[14],而2013年以来权威报道值为0.40mg/kg[4,6]。

我国土壤环境背景值调查认为A层土壤(A层由表土层组成,是一种由腐植质、黏土和其他无机物组成的土壤)硒算术平均值为0.290mg/kg,几何平均值为0.215mg/kg[15];有研究者认为我国表层土壤硒平均值为0.20mg/kg[16];全国地球化学基准网研究得出我国表层土壤硒背景值为0.17mg/kg[17]。虽然不同学者给出的我国土壤硒背景值稍有差异,但大多在0.20mg/kg左右,明显低于世界土壤硒背景值0.40mg/kg,我国土壤硒含量整体较低是不争的事实。

1.2 富硒土壤标准及其应用

目前我国学者普遍参照中国土壤硒生态景观分级[5],采用0.40mg/kg作为富硒土壤全量评价标准。虽然0.40mg/kg仅仅是世界土壤硒平均值,但基于我国土壤硒背景值在0.20mg/kg左右的实际情况,采用0.40mg/kg作为富硒土壤标准具有一定的合理性。近年来大量调查成果证明,按0.40mg/kg圈出的富硒土壤区内农产品通常具有较高的富硒率。

由于我国幅员辽阔,跨越多个气候带,地质背景与土壤硒成因来源复杂多样,土壤类型及其理化性质迥异,土壤硒含量及其生物有效性差异极大。因此,全国采用统一的土壤硒全量标准必然面临区域适用性问题,理论上采用硒有效态评价标准更加科学。但由于区域地球化学调查资料多为土壤硒全量数据,即使建立了土壤硒有效态评价标准,仍无法解决富硒土壤的科学评价问题,建立地方性富硒土壤全量评价标准更契合实际需要。

按照标准制定的层次性原则,地方标准、企业标准定值理应严于国家标准。由于制定富硒土壤标准的目的在于富硒土壤评价,富硒土壤的实际意义在于指导天然富硒农产品生产,然而作物硒含量不仅与土壤硒全量有关,更大程度上取决于土壤硒有效量。基于土壤硒生物有效性与硒成因来源以及地球化学景观制约下的土壤理化性质有关,一些地区虽然土壤硒全量低于0.40mg/kg,但由于硒生物有效性较高,土壤硒有效量并不低,因而仍能产出富硒农产品;相反,一些地区土壤硒全量虽已达0.40mg/kg以上,但由于硒生物有效性低,土壤硒有效量并不高,从而难以产出富硒农产品。因此,不同地区采用不同的富硒土壤全量标准值是有科学依据的,即地方富硒土壤标准有可能低于,也可能高于0.40mg/kg的全国标准,前提是所圈出的富硒土壤能使农产品达到一定的富硒率。在实际工作中,当没有地方性富硒土壤全量标准时,可按照0.40mg/kg的全国富硒土壤标准圈定富硒土壤,再根据影响土壤硒有效性的土壤pH、Eh、有机质、铁铝氧化物、质地等因素,结合农产品硒含量及其富硒率调查成果,评判富硒土壤的可利用性。

已有一些地方建立了富硒土壤地方标准。例如,浙江省衢州市质量技术监督局颁布的富硒土壤地方标准DB3308/T 18—2010,综合考虑了土壤硒全量、有效量及农产品富硒情况,将土壤划分为三级,同时依据富硒能力将农产品分为三类,对于指导和规范当地富硒土地分类分级利用、富硒农产品种植规划发挥了重要作用。

2 土壤硒来源与富硒土壤成因

土壤硒来源、富硒土壤成因是决定土壤元素组合、硒生物有效性、富硒土地资源可利用性的根本原因。土壤硒可分为自然源和人为源两大来源。自然源包括岩石风化、火山喷发、海水喷溅等自然作用。岩石是陆地生态系统硒的主要来源,也是决定多数地区土壤硒含量的关键因素。然而,随着社会生产力的快速发展,人类活动对环境硒的影响不断增强,化石燃料燃烧、采矿冶炼、金属加工等各种工业活动,农业生产中化肥、刹虫剂、石灰施用等,均可将大量硒排放进入地表环境,通过大气、水、生物等迁移循环过程最终使部分硒进入土壤,在有利条件下形成“人为成因”的富硒土壤。因此,可将富硒土壤分为地质高背景、次生富集作用、人为活动排放及其叠加作用等成因类型。

现将不同成因富硒土壤及其自然禀赋包括土壤理化性状、元素组合与含量水平、硒元素生物有效性等特征,概略总结如下。

2.1 地质高背景

早期的硒研究工作主要是围绕硒对牲畜和人体的毒性危害作用开展。研究表明除了与干旱气候条件有关外,美国、南非、委内瑞拉、印度、爱尔兰等地区牲畜和人体硒中毒区大多与硒地质高背景有关[4]。这些地区分布着富含硒的磷酸盐岩、富有机质黑色页岩、煤及煤系地层,或存在金属硫化物矿化作用,富硒岩石风化形成硒含量极高的土壤[4]。

调查研究表明,我国典型高硒或富硒土壤分布也多受地质背景控制,部分地质高背景形成的土壤硒含量甚至高于3.0mg/kg的土壤硒中毒临界值。例如,“世界硒都”湖北恩施富硒土壤与煤系地层有关[18],湖北其他地区富硒土壤也多受二叠系地层及炭质页岩、炭质板岩、硅质岩、炭质硅质岩和含炭页岩等富硒岩石控制[19];陕西紫阳高硒土壤与下寒武统硅质岩有关[20-21];贵州富硒土壤多与二叠系煤层、寒武纪黑色岩系以及磷块岩分布有关[22];贵州开阳县富硒土壤与牛蹄塘组黑色碳硅质岩有关[23];广东台山富硒土壤与上寒武统水石组变质岩有关[24];浙江富硒土壤与前寒武系志棠组、寒武系荷塘组—奥陶系碳质板岩(黑色岩系)、二叠系含煤碎屑岩系以及火山岩等地层有关[25]。

区域土壤硒高背景分布往往受区域地质背景及其岩性建造的控制。我国南方地区土壤硒含量整体上高于北方,除了与气候景观决定的土壤理化性质有关外(参见后文),还与我国华南褶皱系、扬子地台东段岩石硒含量(硒平均值分别为0.045mg/kg、0.043mg/kg)高于内蒙古东部兴安—吉黑造山带岩石硒含量(硒平均值为0.032mg/kg)有一定关系[16]。而浙江省等地多目标区域地球化学调查发现变质岩区土壤硒含量一般高于花岗岩区土壤,显示与我国东部变质岩硒平均值0.077mg/kg约为花岗岩硒含量0.026mg/kg的3倍有关[16]。再如,福建省寿宁县、周宁县等地富硒土壤与侏罗统南园组三段、四段流纹质、英安质火山碎屑岩、凝灰熔岩、碎斑熔岩等有关[26-27]。类似的,广西等地调查表明土壤硒主要受地质背景的控制[28-29]。

由地质背景形成的富硒土壤,尤其是与黑色岩系等地层岩体、矿化作用有关的富硒土壤,往往具有硒与镉等重金属元素共生的特点,高硒地质体的风化淋滤也是造成土壤硒过剩的重要原因[30],在开发利用这类富硒土壤时,需关注重金属和硒过量(超标)的潜在风险。

2.2 硒次生富集作用

多目标区域地球化学调查获得的各调查区表层土壤硒平均值分别为:海南岛0.35mg/kg,广东珠江三角洲经济区0.51mg/kg,浙江省0.39mg/kg,江西鄱阳湖周边经济区0.31mg/kg,安徽省江淮流域0.29mg/kg,海河流域平原区0.21mg/kg,松辽平原中南部0.18mg/kg,山西盆地0.218mg/kg,汾渭盆地0.20mg/kg,内蒙古河套平原0.18mg/kg。整体上表现为我国东南地区土壤硒含量较高的特征。这种区域分布特征除了与2.1节所述的区域高地质背景有关外,已有迹象表明还与成土过程中硒次生富集作用有关。研究表明浙江永嘉土壤硒总量与海拔高度、坡度、湿度等有关,土壤硒含量及其生物有效性受地形和土壤性质的影响[31]。

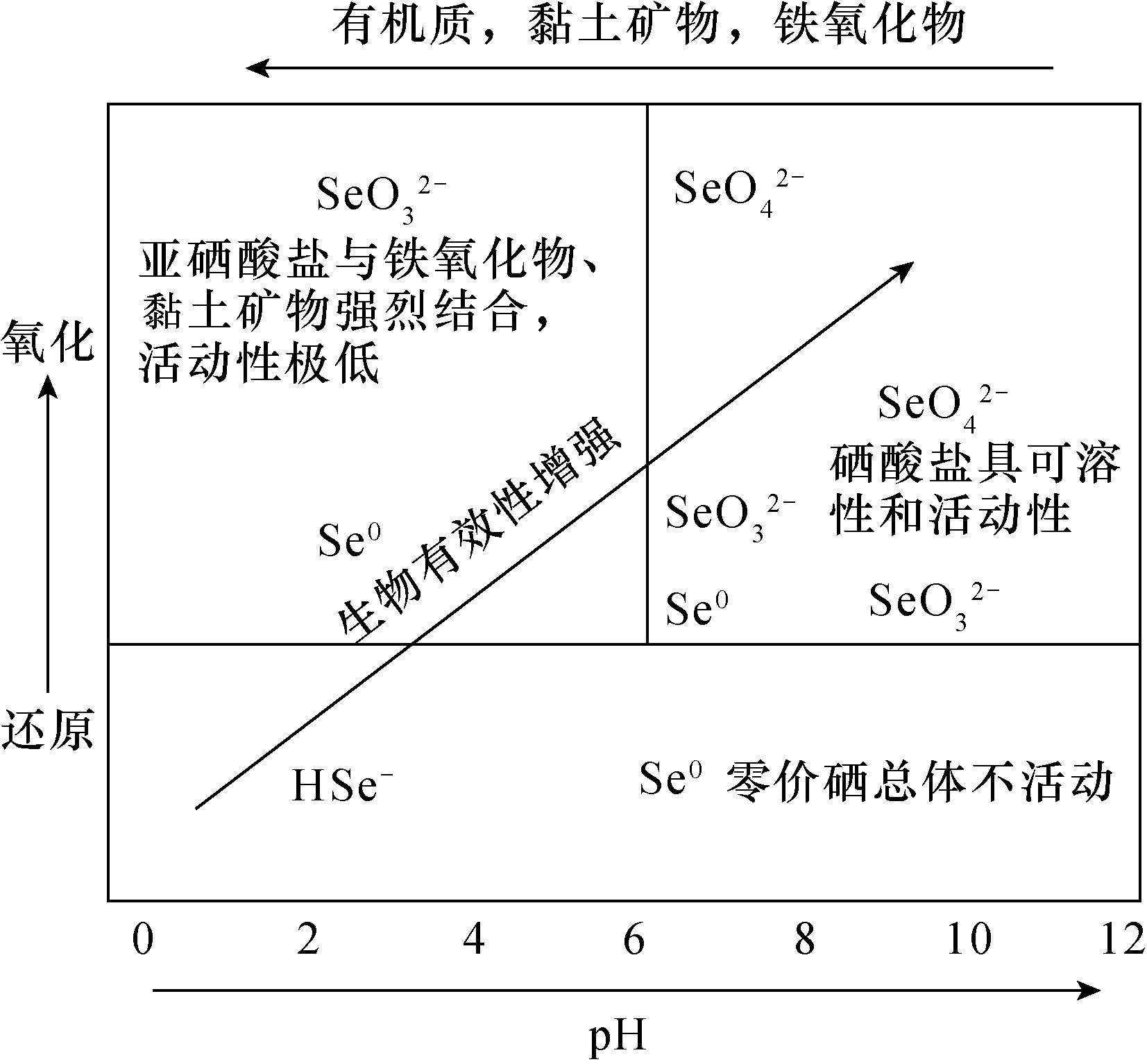

土壤物理、化学、生物作用对硒的吸附固定、活化迁移有重要影响,并由此决定了土壤硒的富集贫化及生物有效性。在酸性、富铁铝氧化物与有机质、黏闭性土壤环境中,硒主要呈亚硒酸盐存在(图1),易被铁铝氧化物吸附固定,并与铁氧化物、氢氧化物形成Fe2(OH)4SeO3等难溶化合物而次生富集[4]。芬兰森林土壤研究表明,土壤对亚硒酸盐的吸附能力比硒酸盐高27倍[32]。统计分析表明湖北省表层土壤硒与pH、总有机碳(TOC)、Fe2O3、Al2O3具有显著相关性[33],说明表层土壤硒含量除了受成土母质(地质背景)影响外,土壤理化性质对土壤硒含量有重要影响,成土过程次生富集作用是决定土壤硒含量的重要因素。

图1 土壤硒化学形态及其生物有效性的主控因素(引自Fordyce,2013[4])Fig.1 Schematic diagram showing the main controls on the chemical speciation and bioavailability of selenium in soils (Cited from Fordyce,2013[4])

对照图1,不难得出风化残积型红壤、赤红壤、黄壤的理化性质有利于土壤硒的次生富集并决定其生物有效性较低,这已被大量调查研究成果所证实。例如,巴西红壤、砖红壤中硒含量与Al2O3、TFe2O3、黏土组分具显著正相关性[34];广西北部湾地区土壤硒含量与有机碳(OrgC)、Al2O3、TFe2O3等呈显著正相关[35];江西丰城地区土壤有机质对硒含量起主导影响[36];浙江永嘉地区Fe2O3是土壤硒吸附、固定及其有效性的主控因素[31];我国南方一些地区大量土壤剖面研究发现,表浅层土壤有机质、铁铝氧化物、黏粒组分高于深层土壤,pH值较低,有利于硒的富集,硒含量常常达到富硒土壤标准,但在40cm以下深土层由于土壤理化性质的变化,硒含量迅速降低[26-27,37-39]。

研究认为当土壤硒输入量恒定时,土壤硒全量高往往反映了土壤保持硒的能力强,土壤硒生物有效性低,因而,土壤硒全量高并不能说明进入食物链的硒量就一定高[40],在评价我国南方次生富集成因富硒土壤时需充分考虑到这一点。由于残坡积型红壤、赤红壤、黄壤中的硒生物有效性低,且一般只是表层土壤富硒,对于山地丘陵区多种植根系分布较深的果树、茶叶等作物,产出的水果、茶叶硒含量不易达到富硒农产品要求。这类地区或许需采用相对较高的土壤硒全量标准(>0.40mg/kg)来圈定富硒土壤,或者筛选出种植杨梅等对硒吸收转运能力强的作物[37]。值得注意的是,调查发现南方山地丘陵区沟谷稻田土壤往往也富硒,而且稻谷富硒率常常很高,推断这是由于沟谷稻田多由山地富硒红壤类土壤或其塌积物经人为开耕而成,经施肥、水耕熟化后土壤结构及其理化性状发生了变化,pH值有所上升,使原先与铁铝氧化物结合的亚硒酸盐活化释放,土壤硒有效性增加。

2.3 人为活动排放

已有资料显示,化石燃料燃烧是火山喷气之外的大气硒的重要来源,人类活动已对环境硒分布产生巨大影响。研究认为人为活动排放硒总量为76000~88000吨/年,是岩石自然风化释放量4500吨/年的17倍[4]。英国Rothamstead农业试验站1861—1990年的130年间(每5年监测一次)监测数据发现,1940—1970年间牧草硒含量最高,与英国燃煤用量高峰期相对应。之后,核能和油气大量替代燃煤后,牧草硒含量明显下降[4]。有研究认为大气沉降是地质背景因素以外影响我国土壤硒区域分布的重要因素[6]。

多目标区域地球化学调查表明,我国31个大城市表层土壤硒的地累积指数位居Hg、Cd之后,排列第三位[41]。在金属硫化物矿床、煤矿开产利用等形成的富硒土壤中,也时有发现这一特征。例如,唐山—古冶、石家庄—邯郸等煤矿集中分布或曾经的燃煤排放高强度区,表层土壤分布有大面积硒异常,根据土壤及降尘硒空间分布、元素组合特征判断为燃煤降尘成因[42];江苏徐州也分布有与煤矿开采、热电厂有关的富硒农田土壤[6];在天津蓟县有利的成土地质背景和土壤理化条件下,叠加大气干湿沉降、农业耕作施肥带入的硒,形成了可观的富硒土壤[43]。

土壤中人为来源硒的生物有效性及其时间变化,是富硒土壤评价中值得关注的问题。土壤硒BCR浸提分析表明,地质成因来源的埃及尼罗河泛滥平原土壤中的硒以残渣态为主,而人为来源的德国武佩尔河泛滥平原土壤硒则以可氧化态硒为主,武佩尔河土壤中潜在活动态(酸溶态+可还原态+可氧化态)硒含量高于尼罗河土壤[44]。研究发现,外源硒进入土壤后在土壤组分间进行重分配,通常很快与有机质结合而失去活动性,可溶态与离子交换态硒随时间的增加而下降,土壤硒的“老化”可分为前期快速和后期缓慢两个阶段[4,45-47]。温带土壤硒平衡实验得出,来自原地经历长期作用达到准平衡的土壤硒解吸系数适用于土壤硒生态风险评价[48]。

对于某个研究区来说,富硒土壤可能是多种来源和成因机制综合作用的产物。例如,云南滇池东部农田研究表明,土壤硒存在多种来源,贡献率为:成土母质>肥料>大气沉降,硒生物有效性则受铁铝氧化物、pH、有机质和黏土矿物的制约[49];美国科罗拉多西部研究表明,低硒土壤(硒含量<2mg/kg)硒有效量与全量具有一定的正相关性,而高硒土壤不存在这种关系,其硒含量主要取决于成土母岩控制的矿物和沉积环境以及土壤风化与水文地质条件控制的可溶性盐,硒有效量主要受风化作用和水文地质条件控制[50]。

综上可见,土壤硒来源及富硒土壤成因机制决定了土壤硒含量及其生物有效性,是富硒土地资源可利用性评判与规划利用的重要考虑因素。

3 土壤硒赋存形态与生物有效性

研究发现农产品与土壤全硒之间的关系极为复杂,土壤富硒但农产品不富硒是常态,反之亦然[4]。虽然土壤-作物系统中硒含量关系受到采集样品代表性、分析测试误差以及作物品种等众多因素的干扰和影响,但土壤硒生物有效性显然是关键因素之一,因为作物硒吸收量直接取决于土壤硒有效态含量。土壤硒全量相同时,有效性决定了土壤硒有效量的高低。因此,需要对依据全量标准圈定的富硒土壤中硒的生物有效性进行研判,或进一步直接测定硒有效量,才能科学评价富硒土壤的可利用性。

3.1 土壤硒赋存形态

硒元素位于元素周期表第四周期第六族,其地球化学性质与硫元素相似,地质作用过程中常与硫形成类质同象而共生。土壤硒形态主要受氧化还原、矿化与固定、挥发三种作用机制的控制[40]。土壤硒可呈元素态硒(Se0)、硒化物(Se2-)、亚硒酸盐(Se4+)、硒酸盐(Se6+)多种价态存在,取决于pH和Eh。常见土壤环境中的无机硒主要以亚硒酸盐和硒酸盐存在。碱性氧化土壤环境中的硒主要以硒酸盐态存在,具有可溶性和活动性,其生物有效性高;酸性还原土壤环境中的硒主要以亚硒酸盐、元素态硒甚至硒化物存在,低溶解度与强吸附性使亚硒酸盐的生物有效性远低于硒酸盐(图1)。元素态硒、硒化物、硫化硒盐只存在于还原、酸性、富有机质环境,基本上不具生物有效性。按照结合强度、活动性及生物有效性,采用逐步浸提方法可将土壤硒分为水溶态、离子交换态、有机结合态、铁锰氧化物结合态和残渣态等形态。

3.2 土壤硒生物有效性主控因素

一般将土壤硒生物有效量与硒全量的比值定义为土壤硒有效度,用来表征土壤硒生物有效性。研究表明土壤硒有效性一方面与其成因来源有关,另一方面与土壤pH、氧化还原、有机质、铁铝氧化物、土壤结构及矿物组成等土壤理化条件密切相关。土壤理化性质是决定土壤硒富集贫化及硒赋存形态、生物有效性的重要因素[5,51],土壤类型及其理化条件也是作物硒含量的控制因素[52]。

土壤的酸碱度和氧化还原电位,是土壤硒生物有效性的首要控制因素(图1)。与硒酸盐相比,亚硒酸盐与土壤颗粒表面配位基的交换吸附作用更强,且随着土壤酸性增强而增加。在酸性和中性土壤中,亚硒酸盐易与铁氧化物、氢氧化物形成Fe2(OH)4SeO3类极难溶物[4]。典型例子是美国中西部半干旱地区由白垩纪页岩发育形成的碱性土壤,硒含量为1~10mg/kg,水溶性生物有效态硒占60%,造成植物和家畜硒中毒;而夏威夷湿润红壤中,硒全量虽高达20mg/kg,但由于土壤硒多以亚硒酸盐存在,易形成难溶性Fe2(OH)4SeO3复合体而使硒有效性很低,未见硒中毒[4]。研究表明,典型富硒农产品巴西果中的硒含量总体上随土壤硒含量的增加而增加,同时随土壤酸性的增强而降低,反映了酸性土壤的固硒作用[53]。类似的,我国西北地区碱性氧化土壤中的硒生物有效性较高,当土壤硒含量低于0.40mg/kg时,农产品仍具有较高的富硒率[54]。

土壤有机质含量及其组成是决定土壤硒生物有效性的重要因素。有机结合态硒是土壤硒的重要存在形态,是低硒土壤中硒的主要形态[39,55-56]。土壤有机态硒受有机质含量和组成的双重制约,不同类型土壤中的有机质组成的差异对土壤硒生物有效性有极大影响[57-58]。实验证明,一方面土壤有机质可与硒形成有机金属化合物而降低土壤硒的生物有效性,另一方面有机结合态硒又是有效态硒的潜在来源[40,59]。区分土壤富里酸和胡敏酸组成极为重要,因为有机酸可通过吸附、络合和还原作用而影响土壤硒的活动性及其生物有效性[60]。实验也证明,富里酸结合态硒易溶于水,能释放出具生物有效性的无机态硒和小分子量有机结合态硒而成为潜在的有效态硒源,如胺基酸结合态硒(Se2-)具有高度的生物有效性,而胡敏酸结合态硒相对稳定、生物有效性低而成为土壤硒的储库[40,60]。湖北恩施富硒土壤研究表明,有机质分解促进了有机结合态硒向水溶态硒、离子可交换态硒转化,从而增加了硒生物有效性[61]。我国东北地区富含有机质和铁氧化物的酸性土壤对硒的强烈固定作用导致了土壤硒生物有效性极低,谷物中的硒含量甚至低于0.01mg/kg[40]。研究表明,我国西南灰岩地区土地利用方式决定了土壤有机碳含量,并成为制约当地土壤硒含量及硒生物有效性的首要因素[62]。目前,实验提取的水溶态硒包含了可溶有机结合态硒组分,由于胡敏酸结合态硒并不能被植物吸收利用,水溶态硒也不能真实反映土壤硒有效量[57],因此,分离并准确测定土壤有机结合态硒的种类,可以为富硒土壤可利用性评价提供重要信息。

土壤有机质对硒生物有效性的影响机制,是富硒土地利用规划与耕作管理的重要理论依据。例如,施用有机肥培肥和改良土壤可能会降低土壤硒生物有效性,而施用富硒有机物料则能提升土壤可溶态、可交换态、富里酸结合态硒含量,增加土壤硒有效量[63]。有研究发现,干湿交替可使土壤中可溶有机质、可溶态硒尤其是可溶态硒含量显著增加,落干后土壤中的亲水有机质与富里酸分别占可溶态有机质的74%和26%,有机结合态硒主要以可溶有机质胶体结合态存在,不能被作物直接吸收利用[40,64]。因此,研究干湿交替对土壤氧化还原电位以及土壤硒等元素赋存形态和生物有效性的影响,可以为优化稻田灌溉管理方案、提升土壤硒生物有效性、增加稻米硒含量提供科学依据。

土壤矿物组成、铁铝氧化物含量、土壤质地、微生物等,对土壤硒形态及其生物有效性也有重要影响,近年来取得了大量成果和认识,在此不作细述。

4 作物硒含量与富硒农产品标准

作物硒主要来自于土壤,除了受土壤硒含量及其有效性影响外,还与作物种类有关。如果说农田生态环境中硒含量是影响农产品硒含量的外部条件,那么作物类型与品种就是决定农产品硒含量的内在因素。富硒农产品开发涉及了作物种类筛选与富硒农产品标准制定。

4.1 作物硒含量特征

土壤是作物硒的主要来源,土壤-作物系统硒吸收、运移、积聚是富硒土地资源利用与富硒农产品开发的核心问题。研究表明,多数情况下作物与土壤硒含量具有较好的正消长关系。例如,盆栽试验发现水稻硒含量随土壤硒含量增加而增加,土壤硒在0.5~1.0mg/kg时产出的大米硒含量为 0.15~0.20mg/kg,可达到人体补硒的目标[66]。湖北恩施高硒区调查表明,稻谷硒含量在0.002~10.2mg/kg,平均值高达2.11mg/kg[6]。我国稻米硒含量高于小麦和玉米,与国内外普遍认为的小麦硒含量较高不相符,这与我国水稻种植区主要分布于土壤硒含量较高的南方地区,而小麦种植区主要分布于低硒或缺硒的北方地区有关[6]。

虽然,目前还没有足够证据证明硒是植物生长所必需的营养元素,但已有研究表明植物硒累积率取决于硒代谢机制[4],植物硒含量可从低硒植物的0.005mg/kg到硒累积植物的>1000mg/kg[59]。不同类型与品种的作物对土壤Se吸收、转运、积聚能力相差巨大,通常采用生物富集系数(即作物体内硒含量与土壤硒含量的比值)来表征作物对硒的富集能力。例如,陕西紫阳富硒区白萝卜、绿豆、辣椒硒含量较高,白萝卜硒生物富集系数(6.44)是低累积作物南瓜的 321 倍。总体上作物硒富集能力表现为:根茎类>豆类>茄科>叶菜类,大蒜、洋葱、豆类是硒的强富集作物[6,67]。同种类型不同品种的作物硒含量也有较大差异,如江苏57个水稻品种籽粒Se、Cd、Cu含量及其富集系数相差数倍[68],广西贵港不同品种水稻对硒吸收累积量相差一倍[69]。

土壤-作物系统中的硒吸收、运移,与土壤硒含量水平、存在形态、生物有效性及土壤理化性质等众多因素有关,作物硒富集系数一般随着土壤硒含量的增加而下降[70]。例如,盆栽试验发现烤烟硒含量随土壤硒增加而增加,烟株硒含量为:根系>叶片>茎秆。土壤硒含量在1.0mg/kg左右时烤烟整株硒富集量最大;土壤硒含量由0.30mg/kg上升到1.75mg/kg时,烟株硒富集系数由1.08下降到 0.36,但自烟株到烟叶的转运系数却由2.84上升到4.03[71]。

有学者依据作物体内硒转运能力对作物进行分类。例如,根据茶叶与茶树根系硒含量比值,将茶树品种分为三类:叶/根硒比值>2为富硒茶叶品种,有安徽1号、茗州21、颈峰等;叶/根硒比值介于1~2的中等富硒茶叶品种,有安徽3号、龙井43、茗州13、迎霜、槠叶齐5等;叶/根硒比值<1的非富硒茶叶品种,有安徽7号、福鼎大白茶、上梅州等[72]。尤其当土壤硒全量或有效量并不足够高时,硒生物富集系数高且向食用部位转运能力强的作物种类是开发富硒农产品的优选作物。

一个区域内往往种植有多种甚至数十个品种的某类农作物,例如一个区域内常见有数十种水稻品种。区域性野外调查采样时,对作物品种进行识别、定名有着较大的难度。由于不同品种作物对硒等元素的吸收富集能力存在较大差异,作物品种成为影响土壤-作物系统硒等元素含量关系的重要因素,导致区域性野外调查取得的土壤-作物元素含量关系通常明显劣于条件可控的盆栽或田间试验结果。

4.2 富硒农产品标准探讨

食物硒含量通常比水、大气硒含量高几个数量级,食物是人体硒摄入的主要来源,约占人体硒摄入量的80%[73]。富硒农产品是人体补硒安全、有效的途径。我国人体硒摄入普遍不足为富硒土地资源利用、天然富硒农产品开发奠定了广阔的市场,成为地球化学调查成果资料转化应用的重要方向。

人们普遍认为富硒农产品是指产出于富硒土壤环境,或是运用生物工程技术制造的富硒环境产出的农产品,其硒含量在国家标准最高限量范围内,比贫硒地区产出的同类普通农产品高出几倍乃至十几倍,加工的食品能够实现补硒、增进身体健康的目的。按照这一定义,通过叶面喷施、肥料中添加硒也可以产出富硒农产品。事实上,人工添加硒是芬兰、新西兰等缺硒国家广泛采用的农业生产措施[4]。对比试验表明,水稻根部添加硒肥或叶面喷施硒,均可显著增加稻谷硒含量,但叶面喷施硒肥的稻谷中的无机硒含量远高于根部施用硒肥[74]。研究发现人工施用硒肥面临硒利用率低、经淋滤或地表径流导致水环境硒污染、硒随时间挥发损失等生态风险[40,75-76]。此外,非天然富硒农产品还存在着一定的健康风险。例如,试验发现添加硒肥后,稻米中具生物毒性的无机硒含量明显增加[7];应用纳米硒可提高农产品产量、改善其组成特征[77],但化学作用形成的纳米硒颗粒对生物体毒性较大[2]。本文所述的富硒农产品,特指产出于天然富硒土壤的天然富硒农产品,不需要添加硒肥,产品健康安全,排除了人工施用硒肥的潜在生态风险。

高于同类农产品硒含量的正常值,是制定富硒农产品标准的基本准则。通常情况下,水果、蔬菜硒含量很低,而肉、蛋、家禽、海鲜硒含量较高。例如,我国蔬菜硒含量变化于0.0008~0.37mg/kg,水果硒含量在0.0007~0.124mg/kg,而动物源食物中硒含量在0.0042~2.46mg/kg[78]。由于不同农产品的硒含量水平相差很大,粮食、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、菌类、油料、茶叶饮料及其制品的富硒标准值相差很大,如国家标准《富硒稻谷》(GB/T 22499—2008)为0.04~0.3mg/kg(2013年1月,卫生部门取消了稻米硒上限值),《富硒茶》(NY/T 600—2010)为0.30~0.50mg/kg,而水果、蔬菜类中的硒含量≥0.01mg/kg即为富硒产品。同时,由于人体硒摄入量适宜范围很小,富硒与缺硒农产品的硒含量间隔也很小,有学者认为谷物中硒含量小于0.025mg/kg即为缺乏,而大于1mg/kg即为过剩[5]。

人体硒摄入量取决于农产品硒含量及其日均食用量。谷物、豆类及其加工品是多数国家食物硒的主要来源[78]。有学者根据成人硒摄入量推荐值50~400μg/d推算,含量略高于0.04mg/kg的稻米只能称之为足硒米,难于达到足额补硒的目的,提出应以0.10mg/kg作为富硒稻米标准[79]。富硒水果、蔬菜中硒含量虽然高于同类普通农产品,但其硒含量远低于谷物等富硒农产品,食用富硒水果、蔬菜的硒摄入绝对量通常十分有限,难以有效补充人体硒摄入量的不足。建议在制定各类富硒农产品标准时,既要以各类农产品硒含量正常值为参考,也要兼顾正常食用量下对人体硒摄入量的补充能力,科学合理确定含量要求,并在富硒农产品标识中作出必要的说明,以免引起误导。

4.3 富硒稻谷标准应用事项

前已论述,硒镉共生是自然界的普遍现象,在利用富硒土地资源生产富硒稻米时,必须保证富硒稻谷的食用安全性,即应同时评价富硒稻谷及其食用安全性。然而,现行的国家富硒稻谷标准与稻谷重金属限量标准对于稻谷样品的加工要求不一致,GB/T 22499—2008《富硒稻谷》规定的富硒稻谷是指加工成三级大米后硒含量在0.04~0.30mg/kg的稻谷,而GB 2762—2017《食品安全国家标准 食品中污染物限量》规定的稻谷重金属限量值是指糙米的重金属含量,由此给样品加工分析与评价带来了不便:如果将一份稻谷样品加工成三级大米后测定硒和重金属含量,则无法据此准确评价其食用安全性;反之,加工成糙米测定硒和重金属含量,则又无法准确评价稻米是否富硒。按照上述两项标准,一份稻谷样品必须加工成糙米与三级大米二份样品,分别测定重金属和硒含量,才能严格按照标准进行评价。

食品行业按照稻谷研磨加工程度,将其分为糙米、四级精米、三级精米、二级精米、一级精米共五个等级。由于稻谷种皮、胚芽中硒和重金属含量高于胚乳(大米),加工精细程度对稻米元素含量有一定的影响。例如,对重庆地区镉含量较高的稻谷对比发现,三级精米的镉含量约为糙米的80%,进一步加工成一级精米后镉含量仅为糙米的50%左右[80]。作者课题组对广东某地85件稻谷样品的对比实验表明,三级精米硒含量约为糙米的86%。类似研究发现,精白面粉硒含量为全麦的70%~90%[81]。如果调查时仅仅测定了糙米或三级精米样本中硒和重金属含量,或许只能将测定数据按上述比率进行换算,再参照相应标准进行概略评价。

5 富硒土地资源的评价与利用

5.1 富硒土地资源利用的可持续性

在富硒土地资源推广利用工作实践中,不时遇到政府、企业主、农户提出长期种植收获富硒农产品,土壤中硒会不会消耗殆尽这样的问题。这里以富硒稻谷生产为例,通过模拟计算加以说明。

假设水稻秸秆全部还田,大气干湿沉降、灌溉水、施肥等途径带入农田硒量与农田退水、下渗水、水土侵蚀等各种途径带出农田硒量达到平衡,仅模拟预测稻谷收获带走的硒对土壤硒含量的影响。假设稻谷硒含量平均值为0.08mg/kg(硒含量已很高),一年两季水稻总产量为15000kg/ha(高产水平),连续种植10年,则10年间收获稻谷带走的硒总量为:

0.08mg/kg×15000kg/ha·y×10y=12000mg/ha

假设富硒稻田耕作层土壤硒含量为0.40mg/kg(富硒土壤的最低要求),耕作层厚度为0.2m。根据全国第二次土壤普查相关资料,水稻土容重取1200kg/m3,则每公顷水田耕层土壤质量为:

10000m2/ha×0.2m×1200kg/m3=2400000kg/ha

连续种植水稻10年,收获稻谷引起耕层土壤硒含量的下降量为:

12000mg/ha÷2400000kg/ha=0.005mg/kg

由此,导致稻田耕层土壤硒含量下降率为:

0.005mg/kg÷0.40mg/kg×100%=1.25%

可见,在稻谷硒含量很高、水稻高产情况下,耕种10年土壤硒含量下降率仅为1%左右,显然,仅仅因种植收获富硒农产品而使富硒土壤变成“非富硒土壤”的可能性极小,变化速率很小。事实上,经由燃煤排放、硫化物矿床开采冶炼、硒制品使用等人为途径进入地球表层系统的硒通量已远高于地球自然作用的硒循环通量[4],对比历史资料发现一些地区土壤硒含量呈增长趋势[6]。因此,种植收获富硒农产品,造成农田土壤硒下降的可能性极小。

5.2 富硒土地资源的评价

富硒土壤评价与富硒土地资源评价是一项既有密切联系和相同内容,又在目标对象、信息要素方面存在一定差异的评价工作。富硒土壤评价是以土壤为对象的单要素评价,即依据土壤中硒元素、重金属元素、植物营养元素含量以及土壤有机质、pH值等地球化学调查数据,根据富硒土壤标准圈出富硒土壤分布,或进一步根据农田土壤环境质量标准、绿色食品产地环境质量标准,评价圈定无污染风险富硒土壤、绿色富硒土壤分布的评价工作。而富硒土地资源评价是在富硒土壤评价基础上,综合灌溉水、大气以及农产品等农田生态环境要素,结合土地利用现状以及农业、环保等相关资料,对富硒土地资源的禀赋特性进行综合评价、分类分区的过程。由于土壤肥力可通过施肥调节,因而在富硒土地资源评价时一般不作为关键制约因素来考虑。

评价工作均以地球化学调查数据资料为主要依据,评价标准主要有富硒土壤标准、农田土壤环境质量标准、绿色食品产地环境质量标准、富硒农产品及食品卫生标准、土壤养分分级标准、农田灌溉水质量标准等。评价工作流程一般是在富硒土壤(土壤硒、环境质量、养分丰缺等级划分)基础上,叠加水、大气环境和农作物评价成果,并将中大比例尺的评价成果落到土地利用图斑(图2)。除了按自然要素分别对土壤、灌溉水、大气、农产品进行评价,再将单要素评价结果进行空间叠合成图外,有研究者提出了一些综合评价方法。例如,采用层次分析评价法,首先用德尔菲法确定各指标层次的权重,计算综合评价指数,建立包括土壤硒、养分元素和环境质量指标的综合评价模型,再利用地理信息系统展示评价结果的空间分布特征[82]。

图2 富硒土地资源评价与规划利用工作流程示意图Fig.2 Brief chart of selenium-enriched land resources assessment and land-use planning

上述评价工作的标准依据明确,方法简便易行,目前已能由软件系统自动完成,评价成果在实际生产中获得了广泛应用。然而,综合前面对富硒土壤标准、土壤硒来源、富硒土壤成因、土壤硒形态及其生物有效性、作物硒含量与富硒农产品等研究进展的总结分析,很容易提出以下问题:评价圈定的富硒土地或无风险富硒土地是否能够产出富硒农产品?产出的富硒农产品是否食用安全?如何合理规划、安全利用富硒土地资源?要回答这些疑问,需要在评价基础上围绕土壤硒生物有效性、农产品富硒率与食用安全性、富硒土壤持续可利用性、作物种植适宜性、土壤环境质量等开展深入调查研究,研判富硒土地资源的可利用性,提出契合实际的富硒土地资源利用规划和耕作管理建议。

5.3 富硒土地资源的利用规划

富硒土地资源利用规划,就是以富硒土地资源评价成果为基础,根据富硒土壤分布以及集中连片程度、土壤环境质量、土壤肥力、农田耕作等条件,综合土壤硒生物有效性、农产品富硒率、农产品食用安全性、作物种植适宜性等情况,对富硒土地资源可利用性进行评判和分类分区,并提出富硒农产品种植规划建议,工作流程如图2所示。

安全富硒农产品的产出与富硒土壤禀赋特性、土壤-作物系统硒及重金属元素迁移积聚机制及其影响因素有关,富硒土地资源利用规划和种植管理需要考虑以下因素:①影响农产品硒含量的因素,包括土壤硒含量,有效性(取决于pH、Eh、有机质、铁铝氧化物等土壤理化性状)以及农产品种类;②影响富硒农产品食用安全性的因素,包括土壤、灌溉水、大气等农田环境要素中重金属含量水平及其环境质量等级;③影响作物种植适宜性的耕作种植条件,包括土壤条件、肥力水平,以及排灌、道路通行、电力等农田耕作条件;④耕作管理措施及其可能影响。例如,根据灌溉方式对土壤pH、Eh及硒有效性的影响机理,采用有利于提高土壤硒生物有效性的有氧灌溉方式以增加稻谷硒含量[83];施用磷肥、有机肥以及秸秆还田等农事活动时,需考虑其对土壤有机质含量、组成及土壤硒生物有效性的影响[65,84]。

土地资源利用规划和保护是地方自然资源管理部门的职责,富硒土地资源利用规划应该与地方国土空间规划、农业发展规划、生态环境保护规划相结合,与永久基本农田划定调整、粮食生产功能区和特色农业园区规划建设、名特优农产品发展规划、土地整治等工作有机融合、统筹协调,达到事半功倍的效果。

5.4 富硒土地资源的安全利用

近年来区域地球化学调查发现了大批无污染风险富硒土壤。然而,硒地球化学性质、富硒土壤成因决定了硒镉共生是较为普遍的自然现象,特别是由磷酸盐岩、富有机质黑色页岩、煤及煤系地层、硫化物矿区岩石风化形成的富硒土壤中的重金属含量往往很高,土壤环境质量成为制约这类富硒土地资源可利用性的重要因素。土壤环境质量与土壤硒有效性是富硒土地资源可利用性评价的重要指标。例如,宋明义等(2010)[85]依据土壤硒有效性及重金属含量,对浙江省火山岩型、石煤型、燃煤型、湖沼型四类富硒土壤进行可利用性分类,认为石煤型富硒土壤的可利用性最高,燃煤型、湖沼型次之,火山岩型最低。

过去几十年间已进行了广泛的污染土壤修复技术研究,在筛选种植超累积植物消除土壤重金属污染、施用生物有机质固定重金属、调控土壤pH降低重金属生物有效性等方面取得了大量研究成果,可应用于硒镉共生富硒土地资源的安全利用与污染防治。其中,依据生物阻断原理,筛选出种植富硒低镉农作物是经济有效的首选方案[68]。根据碱性氧化环境下硒有效性高、碱性环境中土壤镉有效性低的元素地球化学特性,采取调控土壤pH等理化性状是轻度镉污染富硒土地安全利用的可选技术措施。实验证明,南方红壤添加生石灰和燃煤炉渣能显著提高土壤硒生物有效性,同时可降低Cd等重金属元素生物有效性[86]。

6 硒分析测试技术的进步与需求

实践表明,富硒土地资源的评价与规划利用,不仅需要以精准的土壤硒和重金属元素全量数据为基础,而且需要以土壤硒价态、形态、有效态以及有机结合态组分,农产品硒含量及其硒化学形态,土壤重金属含量与形态等实验分析数据为依据,科学评判富硒土地资源可利用性,研究建立土壤-作物系统硒迁移转运规律,预测富硒土地资源的安全性,评价富硒农产品的人体健康效应。因此,分析测试实验技术是富硒土地资源评价研究的重要技术支撑。

至今已对土壤硒价态、形态、有效态实验技术进行了大量的研究。例如,曾经以水提取态硒来表征土壤硒生物有效量[5],但由于水提取态硒含量一般很低而准确测定难度大,且因包含了有机结合态硒而难以真实反映土壤硒生物有效量。现已提出以NaH2PO4、NaHCO3为提取剂的硒有效态浸提方法,以KH2PO4-K2HPO4溶液、0.1mol/L NaOH溶液为提取剂的亚硒酸盐(Se4+)和硒酸盐(Se6+)提取方法[101-102],取得了较好的应用效果。然而,仍不时地遇到土壤硒有效态数据应用效果不理想的实例,如某高硒区土壤硒有效量与作物硒含量相关性并不好[103]。总体来说,土壤硒形态及有效态的浸提、分离、测定技术方法虽已取得了长足的进步,但仍有优化和改进的空间,需要进一步提升技术方法的规范化水平。

研究表明,农产品中的硒含量及其化学形态直接影响到人体内硒的代谢和健康效应[70]。例如,研究发现肌萎缩性脊髓侧索硬化症与过量摄入无机硒有关[104]。由于无机硒的毒性远高于有机硒,稻米中无机硒与有机硒的占比已引起人们关注[105]。近年来,诸如X射线近边结构光谱(XANES)等大型仪器设备已应用于土壤、农产品中硒原位微区观察与实验分析研究,为硒形态定量研究提供了有效的新手段[106-108],显著提升了硒生态地球化学研究水平。如2019年Alexander等[109]利用XANES技术研究表明,硒强化蘑菇中的硒主要为具有高度生物活性、可直接进入人体硒代谢库的硒甲基-L-硒代半胱氨酸,因而食用富硒蘑菇能有效提高人体硒吸收利用水平。由此可见,提取、分离、测定土壤和农产品中的硒形态,可以为硒生物有效性及其健康效应评价提供重要依据。

7 结语与展望

(1)以0.40mg/kg为富硒土壤评价标准,基于区域土壤以及水、大气、农产品地球化学调查数据资料,可评价圈定富硒土地资源分布。在此基础上,综合土壤硒成因来源、硒赋存形态及其生物有效性、土壤环境质量等,判断其可利用性,进行富硒土地资源分类分区,结合富硒作物种植适宜性等开展利用规划,科学指导农业耕作管理。

(2)需加强富硒土壤地方标准、富硒农产品标准的制定工作。富硒土壤地方标准应以产出安全富硒农产品为准则,富硒农产品标准应兼顾对人体硒摄入量的补充能力,并需要提升标准之间的协调性。

(3)土壤硒与镉等重金属共生是富硒土地资源利用面临的重大科学问题。筛选出富硒低镉作物种类、调控土壤理化条件、利用元素拮抗作用是防治土壤重金属污染、实现富硒土地资源安全利用的重要途径。

(4)土壤和农产品中的硒及重金属含量及其化学形态、生物有效态的分离与测定是富硒土地资源评价研究的基础依据,需加强分析测试方法的研究,推广应用新仪器新技术,进一步提升硒分析测试与实验技术水平。