隧道施工中特大型溶洞处治技术研究

2020-06-28张全峰王松青汪海波杨谢生

张全峰,王松青,徐 颖,杨 明,汪海波,杨谢生,张 艺

(1. 中煤第三建设(集团)有限责任公司城市交通建设分公司,安徽 合肥 230000;2.安徽理工大学土木建筑学院,安徽 淮南 232001)

我国岩溶地区分布面积十分广阔,且主要集中在西南部云、贵、桂和川、鄂、湘部分地区[1]。岩溶作为一种特殊的地质,给地下工程施工带来诸多难题,尤其是特大型溶洞更甚。随着岩溶地区地铁大规模的兴建,区间隧道施工过程中遇到特大型溶洞机率会越来越大。而在特大型溶洞区域施工隧道,极易遭遇突水突泥灾害,甚至还会发生坍塌事故;加之溶洞自身的复杂性、差异性以及高风险性,致使在岩溶区域隧道施工时将面临着特大型溶洞的复杂处治问题[2-3]748。

溶洞大小、空间分布与充填状态既影响隧道施工安全与工后稳定,又在一定程度上限制了处治方法的选择;同时隧道用途、施工方法及埋深和所处环境也在一定程度上影响溶洞处治方法的选择。目前,诸多专家、学者及工程技术人员对隧道大型及特大型溶洞处治做了大量的研究工作,也取得了很多成果。文献[4]采用洞内超前注浆和大管棚超前支护对公路隧道大型溶洞进行处治;文献[5]利用地面注浆和自进式锚杆及小导管超前支护对公路隧道大型充填溶洞进行处治;文献[6]采用旋喷桩加固对公路隧道大型充填溶洞进行处治;文献[7-8]采用大管棚超前支护、小导管径向注浆以及钢管桩支撑拱墙和旋喷桩加固对公路隧道深埋大型充填型溶洞进行综合处治;文献[9]采用洞渣、级配碎石和片石混凝土对公路隧道底部大型溶洞进行回填处治;文献[10-11]分别采用桩基托梁方式跨越铁路和公路隧道大型溶洞;文献[12-13]采用桥梁方式跨越公路隧道大型溶洞;文献[14]采用桥、托梁和衬砌共同跨越公路隧道大型溶洞;文献[3]750-751和文献[15]采用洞渣回填和桩基托梁、混凝土挡墙以及拱形防护对公路隧道特大型溶洞进行综合处治;文献[16]采用大体积空心混凝土回填处理铁路隧道特大型溶洞;文献[17-19]在宜万铁路修建中,采用迂回绕行、洞渣回填、桩基承台跨越及立柱支顶防护等综合方法对所遇大型溶洞进行处治。现有的研究主要针对公路和铁路隧道大型或特大型溶洞,而对地铁隧道相关研究甚少。因岩溶地质地域性较强,所以国内对于岩溶处理技术总结也多基于各地区具体地质条件,且地铁隧道又不同于公路或铁路隧道,其多沿城市道路修建,遇见大型溶洞基本不能迂回绕行。目前,虽有对武汉地铁隧道溶洞处治方面的研究[20],但主要针对中小型溶洞,且处治方案过于粗略,现场可操作性不强。因此,迫切需要开展武汉地铁矿山法隧道大型或特大型溶洞处治技术研究。

本文以武汉地铁27号线矿山法隧道特大型溶洞为研究对象,综合考虑溶洞空腔轮廓与隧道穿越溶洞的位置,采用地面注浆和洞内大管棚、小导管超前支护以及工作面超前注浆加固对特大型溶洞进行综合处治,以保证地铁隧道施工的安全性。

1 工程概况

1.1 工程简介

武汉地铁27号线矿山法隧道主要包括纸-地区间和出入场线区间暗挖段,隧道全长7 179.4m(含双线),其中纸-地区间全长5 313.6m,出入场线区间暗挖段全长1 865.8m。隧道埋深5.7~119.6m,掘进断面37.4~152.3m2,其中单洞单线最大断面(宽×高)为7.074m×7.962m,单洞双线最大断面(宽×高)为16.5m×11.459m。矿山法区间隧道位于沌口江夏石灰岩条带,地质构造复杂,区内断裂构造较发育;根据地勘资料,隧道主要穿越中风化灰岩地层段,局部位于红黏土之中,岩溶较为发育。岩溶对区间隧道工程影响很大,在采用矿山法施工时易发生顶板冒落、地基塌陷以及突水、突泥等灾害事故,严重影响隧道施工和运营安全。

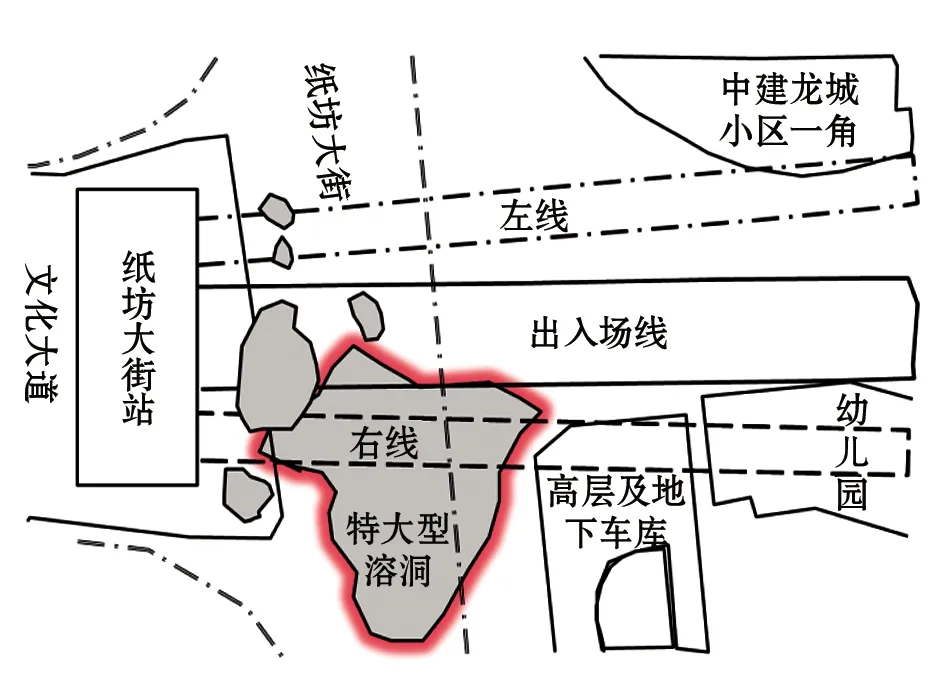

出入场线区间和纸-地区间均自纸坊大街站南端向南敷设,其中出入场线区间位于纸-地区间左、右线之间,与左、右线净间距(净岩柱)为1.4m。特大型溶洞位于文化大道与纸坊大街道路交叉口,而文化大道、纸坊大街均为市区主干道,交通繁忙,且溶洞南部附近为高层建筑和幼儿园。显然,若对该特大型溶洞未进行处理或处理不当,不但会影响施工及车辆运行和周围建筑物的安全,而且还将为后期列车运行埋下安全隐患。

纸坊大街站南端头矿山法隧道及周围建(构)物位置关系如图1所示。

1.2 特大型溶洞发育情况

初步详勘资料显示纸坊大街站南端头附近存在大型溶洞,隧道施工前对其进行补勘,随后又进行施工钻孔验证,综合资料最终确认该溶洞为特大型溶洞。根据初详勘资料、补勘钻探及施工验证钻孔揭露情况,该特大型溶洞位于纸坊大街站南端头10m,在平面上呈近东西向展布,纵长约33.9m,横宽2.0~34.6m,溶洞铅直高度0.80~17.75m,总方量约1 380m3。出入场线区间隧道和纸-地区间右线隧道均穿越该特大型溶洞,其中出入场线部分隧道及其右下侧墙体位于溶洞内,纸-地区间右线部分隧道及左侧墙体和底板均位于溶洞内,溶洞底板距右线隧道底板11.3m,溶洞右边界距右线隧道右边墙19.1m。溶洞部分顶板为红黏土,其充填物以全充填软塑状黏性土夹少量碎石、角砾为主;由于施工验证钻孔施工影响,造成ZD-BK4揭露的中部溶洞为半充填;且施工验证钻孔揭露的溶洞充填物描述与补勘钻孔揭露溶洞充填情况差异较大。溶洞与隧道位置关系如图2所示。

(a)溶洞与隧道位置关系平面图

(b)溶洞与隧道位置关系剖面图图2 溶洞空腔与隧道位置关系示意图

2 工程特点及存在的技术难题

2.1 隧道穿越溶洞的特点

隧道所穿越的特大型溶洞具有以下特点:1)该溶洞为软塑状黏性土全充填型溶洞,溶洞空腔沿隧道轴向分布较广、横向分布不均且纵向高差悬殊大,整体偏向出入场线隧道结构右下部和纸-地区间右线隧道结构下部及右下部;2)溶洞顶底板和边墙轮廓均呈现不规则分布,其断面主要侵入出入场线隧道和隧道纸-地区间右线隧道,尤其是纸-地区间右线隧道,其中下部均位于溶洞之内,部分断面溶洞底板低于隧道底板6~11m;3)隧道顶板为红黏土且周边围岩裂隙发育且局部风化,施工过程中可能存在掉块和整体坍塌的风险;4)溶洞内及其上方软-可塑性红黏土在岩溶地下水升降潜蚀、吸蚀作用或人为因素作用下,形成土洞的可能性较大,不排除产生地面塌陷的可能性。

2.2 隧道穿越溶洞存在的技术难题

矿山法隧道穿越特大型溶洞是该工程处治的重点和难点。因溶洞为全充填型溶洞,且空腔分布范围广、局部较深,实际处治时将面临溶洞空腔处治难点大、施工作业空间受限、处治方法选择受限等技术难题,具体有:1)隧道覆岩由红黏土和红黏土夹碎石组成,稳定性较差,加之隧道采用矿山法施工,因此爆破时岩体易发生松动甚至在自重作用下向下塌落,给隧道施工、乃至后期运行埋下安全隐患;2)溶洞为全充填型溶洞,其顶板位于隧道中下部,且下部溶腔较深,造成一定高度范围内大型施工机械无法进场,使得采用桥梁跨越方式处治溶洞存在极大困难;3)隧道穿越溶洞溶腔面积太大且部分区域下部溶腔较深,因此不宜采用挖除回填的方式对溶洞空腔进行处治;同时溶洞横向断面较大,仅靠隧洞内超前注浆加固处理溶洞,处理难度大且处理范围有限;4)出入场线隧道及纸-地区间右线隧道周边临空范围大小不一,即便是同一隧道轴线上临空范围也不尽相同,所以存在偏压现象,致使隧洞爆破时易受偏压影响,将会对其围岩产生扰动;5)出入场线隧道断面较大,且出入场线隧道与纸-地区间左、右线隧道距离很近,隧洞爆破开挖将会对附近隧道结构和溶洞洞壁造成影响,同时溶洞上方为城市主干道,车流量较大,也对其产生一定的影响,因此若溶洞未进行预先处治或处治不到位,可能引起隧洞和溶洞的坍塌。

3 溶洞处治技术

3.1 溶洞处治原则

矿山法区间隧道岩溶处理应遵循“先预报、再验证处治、后施工”的总体处治原则,对影响施工安全和影响后期运营的溶洞必须处治。现场岩溶处治应充分考虑地面处治和隧道洞内处治相结合的措施,同时在洞内预留处治措施作为后期辅助处治的手段,防止隧道施工过程中发生突水突泥、地表沉降异常甚至坍塌等安全事故,并满足运营安全要求。

3.2 溶洞处治范围

参考国内特别是武汉地铁既有线路已实施类似工程岩溶处治经验,并经专家论证,按照地铁隧道结构底板以下完整基岩厚度不小于6m、地铁结构轮廓线外5m范围确定为高风险区。根据隧道周围岩溶地质条件对工程施工和后期运营影响程度,以及隧道穿越区域岩溶地下水流动情况,对高风险区内的溶洞进行处治,对高风险区内的物探异常区进行验证并处治。综合以上各因素,确定本次溶洞的处治范围:平面为已探明的溶洞平面位置至纸-地区间右线隧道边线外6m,深度至溶洞底部不小于0.5m,溶洞上方整个软-可塑红黏土(13-2b)地层。

3.3 溶洞处治方案

1)总体处治思路。考虑到该特大型溶洞上部地面较为平坦、无地表建筑物,因此溶洞处治时以地面处治为主;同时地面钻孔数量有限,探测范围难以包络溶洞所有发育区,所以必要时辅以洞内处治。因溶洞以全充填软塑黏性土夹少量碎石、角砾为主,结合武汉地铁既有线路已施工类似特大型溶洞处治经验,洞外采用地面钻孔劈裂注浆方法,对溶洞顶部的红黏土(13-2b)及溶洞内的全充填物进行劈裂、挤压注浆;洞内采用大管棚、小导管超前支护并配合超前注浆加固措施。

2)地面处治方案。在对特大型溶洞注浆加固前,应采用钻孔方法对溶洞边界和深度进行详细探测。以发现溶洞钻孔为基准,向四周进行加密钻孔布置。加密钻孔采用梅花形布设,间距为2.0m×2.0m,同时加密钻孔兼作后期注浆孔。现场具体实施时,首先采用φ110mm钻头一次钻进至溶洞处理区底部以下不小于1.0m。接着下放注浆管,注浆管采用φ50mm、壁厚4mm的PVC套管,套管进入溶洞底部以下部分应不小于0.5m,注浆段管壁上钻有φ10mm@200mm花眼作为出浆孔;注浆管与周围岩体采用壁外注浆加固,浆液可选用42.5水泥浆液,也可根据现场情况选用水泥+水玻璃双液浆,但套管安装完成后的耐压力应不小于最大注浆压力的1.5倍。然后对溶洞进行注浆加固,注浆时先周边注浆,再内部注浆;浆液采用水泥+水玻璃双液浆,注浆压力按2.5~3.0MPa,注浆前应进行注浆试验,根据现场试验情况修订注浆参数。最后进行注浆孔的封堵,当注浆压力达到设计终压或注浆量已达到计算值的80%以上,则说明单孔注浆结束,即可进行封孔;当所有注浆孔均已符合单孔结束条件、且无漏浆,则整个地面注浆结束。

整个地面注浆结束后采用物探高密度电法结合地质钻孔对注浆区域进行检测,鉴定注浆加固效果。经检测注浆加固效果满足设计要求后,方可进行洞内溶洞处治和隧道施工。地面溶洞处治注浆管布置如图3所示。

图3 地面溶洞处治钻孔布置示意图(单位:m)

3)洞内处治方案。因溶洞上方为红黏土,稳定性较差,所以矿山法隧道穿越该溶洞区域均采用大管棚和小导管超前支护;隧道开挖前对掌子面和边墙进行地质雷达扫描,必要时对敏感区域进行超前钻孔或径向钻孔验证,若需要须对其进行超前注浆加固;同时对隧道穿越溶洞区域进行钢格栅加密支护。现场可按以下步骤进行处治。

①若超前地质预报测出前方溶洞处治不彻底或水压较大、围岩较为破碎时,先对掌子面进行挂网喷浆施作止水墙,后进行全断面帷幕注浆加固,确保工作面稳定。

②考虑到溶洞影响两隧道断面形状,分别在出入场线和纸-地区间隧道拱部150°、120°范围内施作超前大管棚和小导管,大管棚采用φ108mm热轧钢管,壁厚6mm,长度为15m,环向间距为0.4m,纵向间距为10m,外扎角度为2°;超前小导管采用φ42mm热轧无缝钢花管,壁厚为3.5mm,长度为3.5m,环向间距为0.4m,纵向间距为2.5m,外扎角度为7°。大管棚和小导管交错布设,与型钢拱架一起组成“棚架”超前支护体系。

③根据需要对工作面前方溶洞待处理区域进行超前注浆加固,现场实施时利用已施作的超前小导管或另增注浆锚管,加固范围视溶洞充填体裂隙发育情况而定,注浆顺序为先周边、再内部,浆液采用水泥+水玻璃双液浆。此外,对于边墙部位的需处理溶洞区域,待隧道二衬完成后,采用预埋注浆管径向注浆加固处治。

④对溶洞处治区域及其前后5m内隧道进行钢格栅加密支护,钢格栅间距由原1.2m/榀加密至0.5m/榀;同时待隧道初支完成后施作边墙φ25mm中空注浆锚杆,壁厚3mm,长度3.5m,环向间距为1.0m,纵向间距为0.5m,采用交错布置。洞内溶洞处治示意图如图4所示。

图4 洞内溶洞处治示意图(单位:mm)

4 溶洞处治效果

为确保溶洞处治质量,地面及洞内溶洞处治结束后,首先进行钻孔取芯检测,若发现溶洞处治不符合设计要求立即进行补处理。当溶洞处治完毕后,对溶洞注浆区域按设计要求进行钻芯取样,钻孔取芯后做抗压试验及标准贯入试验,注浆固结体28d的无侧限抗压强度均≥0.2MPa,如表1所示;注浆处理后的岩溶发育区,地质雷达扫描分辨率较高,受干扰小,未发现有明显成规模的岩溶体,亦未发现其他明显的地质异常体。开挖后的掌子面无明显滴水、渗水,由于浆液与围岩固结,使得围岩的稳定性得到明显改善。

表1 岩芯无侧限抗压强度检验结果

溶洞最终处治效果符合设计要求,取芯检测结果全部合格。此外,经过地面及洞内综合处治后,矿山法隧道顺利通过该特大型溶洞,且长期监测数据显示隧道围岩稳定,溶洞影响区域隧道支护结构无明显的渗水问题,各项指标均满足设计和规范要求。

5 结论

本文对武汉地铁矿山法隧道特大型溶洞进行了处治研究,主要结论如下:

(1)矿山法地铁隧道所遇特大型全充填溶洞具有溶腔大、轴向分布广、横向分布不均、纵向高差悬殊大、轮廓线分布不规则等特点,给隧道施工和后期运营带来了很大困难,是该工程处治的重点和难点。

(2)针对该特大型溶洞特点和相关处治难点情况,确立了“地面注浆和洞内大管棚、小导管超前支护,以及工作面超前注浆加固和加密钢格栅支护” 的综合处治方案,成功的解决了隧道穿越区域溶洞处治问题,为今后类似工程提供有效参考。

(3)对于地铁隧道特大型全充填溶洞,不宜采用桥梁跨越、挖除回填和迂回绕行等处治方案,应采用地面注浆并辅以洞内超前支护和注浆加固综合处治方案。

(4)溶洞处治前应加强溶洞探测,精准掌握溶洞发育情况;溶洞处理后,应进行钻孔取芯等综合检测,确保溶洞处治效果;隧道施工时,加强隧道洞内、外的监测,确保隧道变形和地面沉降可控。