安徽省县域经济空间差异及演化分析

2020-06-23黄钰婷钱力

黄钰婷,钱力

(安徽财经大学 经济学院,安徽 蚌埠 233030)

中国区域经济发展的一个普遍问题是区域经济的差异,均衡与非均衡在发展各个阶段均有所反映[1],县域经济是指以城镇为中心,以乡镇为纽带,以农村为腹地的区域经济[2].在乡村振兴背景下,研究县域经济发展差异的表现、原因及提出对策建议能够推动新型城镇化建设和创新驱动发展战略的实施[3].

近年来,区域经济差异的研究尺度趋于微观,从国家 、东中西三大区域 转变为省级行政单元 ,进而转向地级市[11]和县域[12].研究方法上纳入空间因素,注重空间效应,变异系数、基尼系数、泰尔指数[13]、ESDA空间自相关分析[14]和地理加权回归[15]等被广泛应用.对安徽省县域经济发展,刘丽萍[16]运用泰尔指数和基尼系数从空间结构和产业结构2个维度对2002—2008年县域经济差距进行定量分析;周世军[17]等通过建立计量模型分析安徽省县域经济发展的影响因素,并从产业结构方面提出优化路径;孙礼娜[18]等基于五大发展理念建立指标体系,利用熵值法对县域经济综合发展做出评价.这些分析从多个角度对安徽县域经济发展情况进行分析,但是多侧重对现状的评价和时间上的演化研究,在空间视角和可视化分析上仍有欠缺.本文通过空间自相关、热点分析指数以及标准差椭圆等方法,对2008—2017年安徽省61个县域的空间差异及演化进行分析,以期为全省经济的协调发展提供参考.

1 研究方法和数据来源

1.1 研究方法

本文首先通过空间自相关分析来测度安徽省各县经济发展水平与其临近区域的相关程度,再通过标准差椭圆研究经济发展空间分布的中心性和方向性等.

1.1.1 全局空间自相关 采用Moran′s I指数进行空间自相关计算,公式为其中:n为样本量,即安徽省县域个数;mi为县域i的人均 GDP;空间权重wij为县域i和县域j的空间位置邻近关系.

1.1.2 局部空间自相关 局部Getis-Ord G也称热点分析,计算公式为

1.1.3 空间位置移动 经济重心为各个方向的经济力量可以在区域经济中保持均衡的点[19],其坐标计算公式为,其中:(Xi,Yi) 为第i个县域的中心坐标.标准差椭圆描述人均 GDP空间分布特征,包括分布范围、中心、长轴、短轴和方位角等[20],标准差椭圆的形式为,其中:为县域的平均中心坐标.

1.2 数据来源

由于城市市区与县经济发展差异较大,本文仅对2008—2017年安徽省61个县域(包括55个县、6个县级市)进行研究,经济发展情况采用人均GDP来衡量,数据来源于历年《安徽统计年鉴》、《中国县域统计年鉴》及各县市统计公报.

2 安徽省县域经济空间演化特征分析

2.1 县域经济绝对差异

选取2008年和2017年的人均GDP,通过ArcGIS自然间断点分级法将其分为4类,结果见图1.

由图1可以看出,10年间各个县的人均GDP均有不同程度的上涨,2008年平均为11709元/人,2017年达到31936元/人,年均涨幅17.2%,26个县涨幅高于全省平均水平,其中长丰县涨幅最高,达到25.39%.分布上来看,2008年位于第1梯队和第2梯队的县域主要集中在马鞍山、芜湖、合肥和宣城等地,2017年合肥周边县域及滁州天长县发展为第1梯队,芜湖和马鞍山地区部分县发展至第2梯队,第3梯队县市数量明显增多,位于第4梯队县域的数量已不足20%.总体而言,安徽省东南部县域经济发展水平高于西北部,呈现从东南到西北递减的格局.

图1 2008年和2017年安徽省县域人均GDP空间差异

2.2 空间相关性分析

2.2.1 总体空间演化 为进一步分析安徽省县域经济发展水平的空间聚集情况,计算2008—2017年各县人均GDP的Moran′s I指数并进行统计性检验,结果见表1.

表1 2008—2017年安徽省县域人均GDP的Moran′s I指数及统计性检验

由表1可以看出,历年的Moran′s I全部为正值,表明安徽省县域人均GDP存在空间正相关关系,P值均小于0.05,通过5%统计性检验,Z-score则均大于1.96,空间正相关关系显著.Moran′s I与Z-score的变化趋势保持一致,分别在0.28和2.40上下波动,Moran′s I总体来看可分为2个阶段:2009—2015年整体呈现波动下降趋势,自2009年的0.2964至2015年的0.2755,下降了7.1%,在这一阶段安徽省县域经济发展聚集程度降低,发展差距逐渐缩小;2015—2017年呈回升趋势,说明近年来各县经济发展差异程度逐步扩大.

Moran′s I指数会受到宏观经济景气情况的影响,在经济发展处于上升期,各地间的经济联系更加密切,资本、劳动力和技术的交流更加频繁,Moran′s I指数则会上升,反之亦然.安徽省县域经济发展聚集度降低阶段可能受到经济转型影响,各地联系减弱.各县经济发展会受到周边县域的影响,经济发展水平较高的县域在自身发展的同时也带动了周边县域的发展,水平相近的县域呈现空间聚集性现象.

2.2.2 局部空间演化 计算安徽省县域2008年和2017年各县的G指数并用自然断点法分为热点地区、次热地区、次冷地区和冷点地区共4类(见图2).

图2 2008年和2017年安徽省县域人均GDP热点分析

数值上对比来看,2017年各县的G指数比2008年均有所提高.划分上来看,2008年热点地区为无为县、当涂县、南陵县、繁昌县、绩溪县、宁国县和芜湖县,2017年绩溪县退出热点地区;2008年冷点地区为临泉县、阜南县、界首县、太和县、利辛县、涡阳县、霍邱县、萧县和砀山县,而 2017年在此基础上又增加了灵璧县和宿松县等 12个县,这些县中半数位于大别山连片特困地区,由于地理位置和产业基础等限制,经济发展缓慢.除冷点地区的扩散明显之外,次冷地区的数量也由2008年的19个增加至21个,次热地区则由26个减少至13个.

安徽省县域经济最具活力的地区主要集中在东南部的马鞍山、芜湖、合肥和宣城等地,且一直保持较高水平,这些地区靠近省会或长三角等经济发达地区,交通区位和经济基础优越;冷点地区分布在西北部的淮北、亳州和阜阳等地,该地区第一产业占比较高且缺少辐射带动能力强的中心城市[21].

2.2.3 标准差椭圆分析 2008—2017年安徽省经济重心基本位于巢湖市附近 117.5884°~117.6339°E,31.5293°~31.5589°N之间.移动轨迹为:2008—2009年较为稳定,2009—2011年向东南方向移动2.64 km,2011—2014年向东移动2.37 km,2014—2015年向北移动2.12 km,近年来基本保持稳定.总体来看,安徽省经济重心位置较为固定,有向东转移的趋势,但是速度十分缓慢,表明各县的经济发展水平较为稳定.

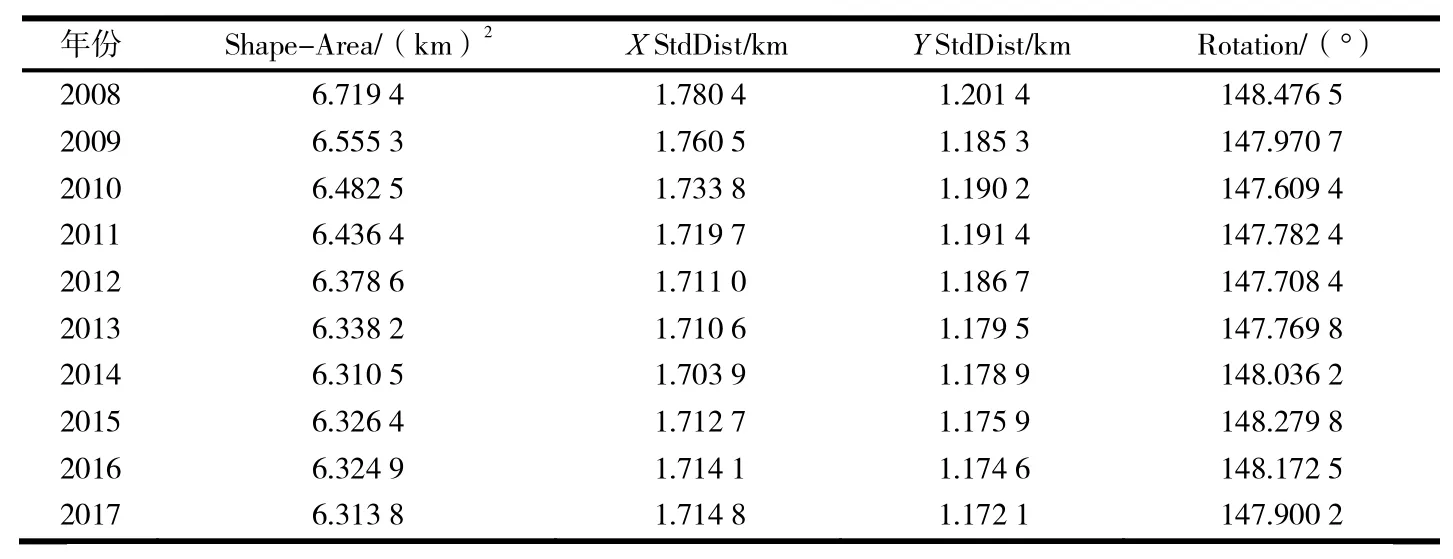

2008—2017年安徽省县域经济的标准差椭圆相关参数见表2.取2008,2010,2012,2014,2016共5个年份作为代表,考察2008—2017年安徽省标准椭圆差和经济重心分布移动情况(见图3).

表2 2008—2017年安徽省县域人均GDP标准差椭圆参数

图3 2008—2017年安徽省标准椭圆差和经济重心分布移动

安徽省历年的标准差椭圆以经济重心为中心点,处于中部地区略偏东南,呈西北-东南走向.10年内的标准差椭圆变化较小,主要覆盖合肥、淮南、蚌埠、铜陵、芜湖、马鞍山、滁州、宣城,以及黄山、池州、安庆、六安的部分地区.北至怀远县、颍上县和凤台县,西至潜山县、石台县、怀宁县和霍山县,东至来安县和当涂县,南至黟县、绩溪县和宁国市.

从椭圆面积来看,自2008年以来范围不断缩小,呈现空间收缩趋势,表明经济发展空间聚集性增强.从空间转角来看,2008—2017年转角在147.6094°~148.4765°之间,变动较小,2013年以前略有下降趋势,表明西北-东南分布逐渐弱化;而2014—2016年又有所加强.从主轴方向来看,长轴总体呈下降趋势,其中,2008—2014年由1.7804 km下降至1.7039 km,下降速度较快,2014—2017年缓慢上升,表明县域经济在主要方向上由极化转为分散;短轴也呈下降趋势,说明西南-东北方向也出现极化.长短轴的差值,即扁率在2008—2012年逐年下降,表明安徽省经济属性的方向性减弱,2013年至今缓慢回升,方向性逐渐增强.

3 结论及建议

3.1 结论

安徽省县域经济发展水平由东南向西北递减,研究期内各县的人均GDP均在上涨.经济发展水平较高的县域集中在马鞍山、芜湖、合肥和宣城等地,通过对比得到年均涨幅为17.2%,近半数县域增长水平在全省平均水平之上.

安徽省县域人均GDP存在显著空间正相关,经济热点地区集中在东南部.分解来看,2016年以前县域经济发展聚集程度降低,2016年至今发展差异程度逐步扩大.经济热点地区主要为马鞍山、芜湖、合肥和宣城等地,冷点地区则分布在西北部的淮北、亳州和阜阳等地,并有逐渐向东南扩散的趋势.

安徽省的经济重心稳定在巢湖市附近,标准差椭圆呈空间收缩趋势.总体来看,安徽省经济重心位置有缓慢向东转移的趋势,各县的经济发展水平较为稳定.历年标准差椭圆处于安徽省中部地区略偏东南,呈西北-东南走向,变化较小.

3.2 建议

3.2.1 优化产业结构 安徽省各县应注重培育发展优势产业,如能源丰富的两淮地区应该大力发展煤电工业,皖西农副产业发达地区应向农副产品的深加工和高附加值方向发展,江淮工业基础良好的地区应大力提升制造业发展质量,形成多个经济增长极,带动各地区县域经济发展,形成合理、完善的产业分工体系.

3.2.2 因地制宜制定各县发展政策 由于各县自然资源和经济基础不同,在制定经济发展战略时应考虑各地比较优势,因地制宜,依托各地优势产业发展特色经济.同时,对于欠发达地区,应加强基础设施建设以改善区域投资环境,进行适当政策倾斜以引入更多资金和技术支持.

3.2.3 加强地域合作 加强省内交通网等基础设施建设,促进资源在不同经济发展水平县域间的流动,同时加强中心城市与周边县域的经济合作和技术交流,发挥中心城市的辐射作用,减小地区间经济发展差异,促进全省经济协调发展.