保护区集体公益林管护白水江模式及其分析

2020-06-23何海燕刘万年杨培斌鄢晓龙贺颂无冯杰

何海燕,刘万年,杨培斌,鄢晓龙,贺颂无,冯杰

(1.山水自然保护中心,北京 100089;2.甘肃白水江国家级自然保护区,甘肃 文县 746400)

公益林以发挥生态效益为主要目的,其生态区位重要,或者生态状况脆弱[1],对国土生态安全、生物多样性保护和经济社会可持续发展具有重要作用[2],具有明显的公共物品属性和正外部性。公益林主要为国家所有和集体所有。国有公益林管护主要通过自然保护区、国家公园、国有林场、林业主管部门等进行,在强制性政策管制工具作用下[3],成效显著。集体公益林主要有分户、联户和集中三种管护模式[4],2001年开始,国家实行生态补偿制度,对提供集体公益林管护的集体或农户给予补偿。相比国有公益林,集体公益林管护的经济效率和生态效率问题相对突出[5-6],如何兼顾生态效益和经济效益,建立参与式管护机制是重点[7]。

2008年,甘肃白水江国家级自然保护区管理局(在不致混淆的情况下,以下简称“管理局”)与山水自然保护中心合作,探索集体公益林参与式管护机制,逐步形成白水江模式:以社区为主导,以“全民管护+专业管护”为核心,层层协议参与。本文以白水江模式为对象,分析其产生背景、架构,以及成效和制约,提出对策建议,以期提高集体公益林管护水平。

1 传统管护模式及其困难

白水江保护区是以保护大熊猫、珙桐等珍稀濒危野生动植物及森林生态系统为主要任务的国家级自然保护区;位于长江上游白龙江流域,104°7′~105°22′E、32°35′~32°55′N,总面积为183 799 hm2,主体部分位于岷山山系的摩天岭北坡,海拔最高4 072 m,最低595 m,一般2 500~3 100 m,山顶平缓,岩石裸露,山间河谷深陷,坡度大多45 ℃左右。该区地处川甘交界贫困地区以及白马藏族少数民族聚集区,是大熊猫国家公园甘肃园区的主阵地,在维护国土生态安全、生物多样性保护、生态服务功能等方面具有关键作用。与单纯由国有林构成的其他保护区不同,白水江保护区自成立以来就面临国有林和集体林双重管护任务。随着国家生态保护政策和管理需求的变化,保护区内集体林管护经历了管理局统管、社区共管和协议管护三个阶段。2011年,国家“长江上游、黄河上中游地区天然林资源保护二期工程”(以下简称“天保二期”)开始实施,白水江保护区内集体林与国有林一起被规划为国家级公益林,其管护问题更加突出。

1.1 公益林面积大,管护难度高

白水江保护区天保二期公益林143 773 hm2,占保护区总面积的78.37%。其中集体公益林56 387 hm2,均为天然林,生态系统完整,生物多样性丰富,水土保持和水源涵养作用明显,生态效益巨大,同时也是进入保护区核心区和缓冲区的一道屏障。我国保护区机构建设管理人员核定为10 000 hm2/人,根据这一原则,管理局应有编制183人,实际在职在册119人,编外人员9人,平均每人不仅要管护14 500 hm2的森林,而且还涉及社区农户224人,管护面积大、战线长、人员少、管护难度高[8]。在统管方式下,管理局保护大熊猫和管护国有公益林的任务繁重,很难顾全大局,充分照顾到区内集体公益林。

1.2 社区人口众多,经济发展与资源管理矛盾突出

白水江保护区面积大,地形复杂,社区人口众多,包括70个行政村327个自然村,31 984人,涉及武都区、文县10个乡镇,是我国社区人口最多的保护区之一。保护区内社区农户90%以上为农业人口,整体经济落后,主要以种植业、牧业、林下采集和家庭手工业为生计,对森林资源和土地资源依赖程度较高。保护区禁止开发的管理政策在一定程度上限制了社区的经济发展,部分社区农户经济来源少,生活贫困。长期以来,保护区面临着过度采集、放牧、砍伐森林、薪柴利用、猎捕野生动物等威胁因子,有效保护与合理利用之间的矛盾突出,进一步加大了区内集体公益林的管护难度。

1.3 集体公益林村集体所有,林权没有改革到户

由于生态区位重要,自然保护区性质特殊,白水江保护区集体林被划定为国家级公益林,没有参与林权改革,没有分林到户,林权所有者均为村集体。在集体公益林管护方面,与林业主管部门主导的模式不同,甘肃白水江国家级自然保护区管理局作为监管者,具有成效评估、生态补偿金统筹和监督等权利,只是“裁判员”,不是“运动员领队”,主导功能缺位,在一定程度上影响了管护的有效性。

2 白水江模式架构

从2008年开始,甘肃白水江国家级自然保护区管理局与山水自然保护中心合作,在李子坝村开展协议管护试点。2012年起,保护区结合国家对集体公益林管护的要求,探索形成白水江模式,以社区为主导,以“全民管护+专业管护”为核心,层层协议参与,其中全民管护指分配集体公益林管护责任到户,由农户负责其一般性管护工作;专业管护指村集体建立专业护林队,执行日常巡护任务。目前,该模式已经推广到全保护区,成效显著。

2.1 协议管护制度

为细化集体公益林管护工作,管理局自上而下形成了一套制度:1)《甘肃白水江国家级自然保护区集体林管理手册》,宣传集体公益林政策并指导管护工作;2)《甘肃白水江国家级自然保护区管理局天保工程(二期)集体所有国家级公益林管护实施细则(二次修订稿)》,提出“管护责任到人、管护面积到户、资金使用到村、资金监管到站”的机制,规范了集体公益林管护工作;3)《天保工程集体所有国家级公益林管护考核办法》,强化集体公益林管护监管和考核机制,定期检查考核,确保生态补偿金的规范运行;4)《集体所有国家级公益林管护合同》《集体所有国家级公益林全民管护合同》《集体所有国家级公益林专业护林队管护合同》等管护责任书,以协议形式将集体公益林的管护权通过社区落实到农户,构建起管理局、社区、农户层级管护关系。

2.2 层层落实管护责权利

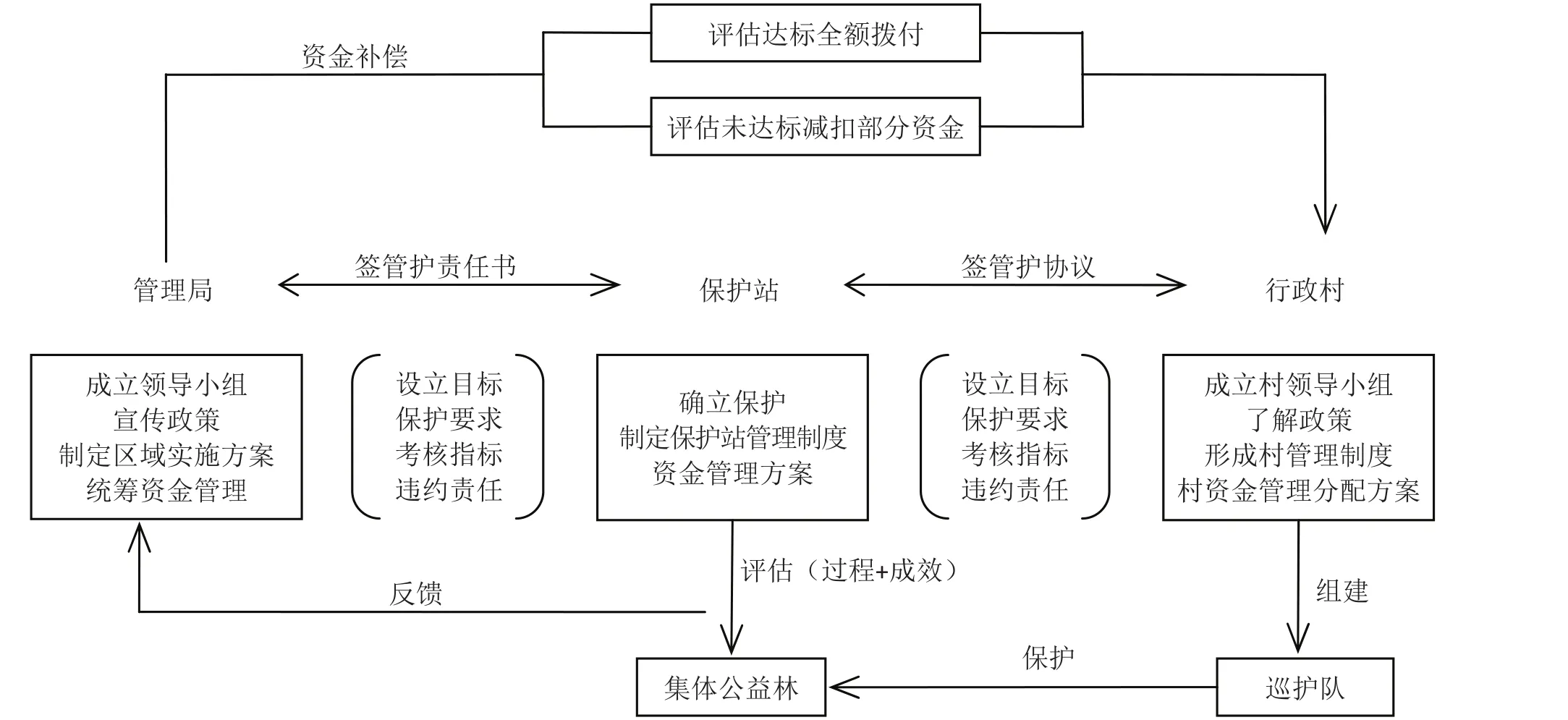

明确管理局—保护站—行政村的责权利关系(图1)。管理局成立天保工程领导小组和办公室,专职负责集体公益林管护评估、生态补偿金兑现、能力培训、政策执行等工作,统筹全区生态保护目标,制定实施方案,向各个保护站提出具体要求。保护站根据辖区内面临的具体威胁和问题,制定本站生态保护目标以及对于行政村的保护要求,与村委会签订管护协议,以协议为内容开展管护工作。行政村层面落实村委会—村护林队—村民的管理架构,成立本村集体公益林管护领导小组,制定制度;成立护林队并签订协议,护林队执行专业巡护任务,保护集体公益林安全;同时分配村集体公益林管护责任到农户并签订协议,农户实施集体公益林一般性管护工作。从而在行政村内形成“全民管护+专业管护”的格局。

图1 管理局-保护站-行政村的责权利关系

2.3 生态补偿与管护成效挂钩

2018年,中央财政按照225元/hm2的标准对国家级集体公益林进行生态补偿。其中甘肃省林业和草原局和甘肃白水江国家级自然保护区管理局分别按照1.67%和3.33%的标准提取管理费,用于集体公益林的检查指导、技能培训、监督考核等工作,其余发放到村。村委会再按照11.67%的标准提取公共管护资金,统筹用于本村管护站点建设、管护设备购置、宣传办公以及公益事业等支出;再提取13.33%用作专业管护资金,并以此确定护林队人数。生态补偿金按照不低于70%的标准分配至农户作为全民管护资金,由村委会与村民逐户签订管护合同。集体公益林生态补偿金的发放与管护成效直接挂钩,年底由保护站按照管护责任书及资金使用计划进行考核,评估社区的集体公益林管护效果,根据考核情况兑现集体公益林生态补偿金。建立奖惩机制,对有违法行为的社区扣发下年度10%的集体公益林生态补偿金,由保护站奖励给本辖区管护成绩突出的社区;对于违法乱纪或不遵守管护协议的农户,由村委会扣罚生态补偿金。

2.4 管护能力建设

甘肃白水江国家级自然保护区管理局与山水自然保护中心合作,每年举办天保工程二期集体公益林管护及财务培训班,进行社区能力建设活动。组织相关科室人员、各基层保护站天保负责人、信息员,以及70个行政村主要负责人和会计接受培训,重点培训内容为集体公益林生态补偿金管理规定及要求、管护规程及巡护知识、资金核算流程等。通过培训,提高了相关人员对集体公益林管护的知识和政策理解,强化了专业技能,提升了社区管护人员的综合素质,为集体公益林管护的顺利实施和生态补偿金的安全运行奠定了良好基础。

2.5 提高社区生计水平

白水江保护区管理区在社区实施林业持续发展项目,不断推进社区生计水平,提高核桃、花椒、油桐等经济林种植比例,促进家畜养殖和中华蜜蜂产业的发展。从2010年到2015年,社区茶叶、花椒种植户逐渐增多,种植面积由640.00 hm2增加到1 020.41hm2。白水江保护区管理区积极对接北京山水伙伴文化发展有限责任公司等社会企业,利用“熊猫森林蜜”品牌提高蜂蜜产品的附加值,社区非木材林产品经济效益不断提高。部分社区借助保护区丰富的自然生态资源,开展乡村旅游、生态旅游等,增加了农户的经济收入,并在某种程度上带动了地方商业、餐饮、旅游、交通运输等行业的发展,对地方社会经济发展起到了一定的推动作用。

3 成效与问题

3.1 成功经验

从2008年试点到2012年全保护区推广,白水江模式成效显著,全区集体公益林管护和可持续经营步入正轨,实现了集体公益林资源的有序增长、生态的良好发展、民生的有效改善和社会的和谐稳定,具有一定的示范作用。

3.2 多维度复合式管理格局保障管护成效

我国自然保护区与社区空间重叠、国有林地与集体林地相互交错、利益共存,形成了相互影响的自然生态与社会经济复合系统,只有统一协调生计发展和森林管护,才能实现利益最大化[9]。在共生关系影响下,白水江模式从制度、管理、生态、产业、能力五个维度构建了复合式的、互惠一体的管理格局,充分将社会因素和生态因素都考虑到保护区的保护管理目标之中。在这五个维度中,制度细化是基础,管理机制是纽带,生态保护是目标,产业发展是手段,能力建设是保障,这些要素相互影响,互相促进,多维度多层次保障集体公益林政策的落实与兑现,增强了集体公益林管护成效。

3.2.1 社区主导实现集体公益林的有效管护

参与式林业强调社区参与森林的管护[10]。白水江模式充分发挥社区在集体公益林管护中的主导作用,通过大量的社区宣传、动员、调查、行动与管理,健全了集体公益林社区自治管护机制和行政村级管护制度,通过行政村级护林队长期开展专业管护行动,体现了社区在集体公益林管护中的主导作用,促进了社区公共事务决策、议事能力、信息公开和干群关系。社区参与有效转化了矛盾,使得社区农户从森林资源利用主体转变成森林管护主体,增加了一线管护力量,实现了集体公益林的有效管护。

3.2.2 多级监督管护到位

根据奥斯特罗姆公共池塘资源管理的八项基本原则[11],白水江模式满足边界清晰、占用和供应规则与当地条件保持一致,监督、多层次的管理单位等原则要求。管理局、保护站、行政村、村民四个层面明确划分责权利,并保持同一主体责权利的平衡,层层以合同或协议确认各方责权利。每个层级责权利的确定,又与每个保护站、每个行政村的集体公益林管护情况紧密结合,即首先确定本区域管护目标,再确定管护面临的威胁,在此基础上制定保护站和行政村的管护目标,最终确定各个层级的职责和权利。通过责权利,形成了层层环扣、利益共享、责任共担的管理格局,确保了集体公益林多级监督管护到位。

3.3 制约因素

白水江保护区集体公益林管护涉及到管理局、保护站、行政村、自然村、农户、地方政府等多个利益相关者。在具体的操作中,面对庞大的社区人口和多元化的利益需求,依然有多重因素制约着白水江模式的管护成效。

3.3.1 生态补偿标准偏低

集体公益林生态补偿金的核心作用是通过对社区的经济激励,实现集体公益林有效管护。本质上看,该资金是农户付出管护劳务的报酬,而不是因为集体林被划定为公益林造成的各种机会成本损失的补偿,也不包括因集体公益林向社会提供生态服务其所涉农民应该获得的收入。因此,当前生态补偿标准偏低,还不能有效弥补农户的损失和基本生计需求,也不能体现白水江保护区集体公益林的生态价值。这不仅容易导致生态补偿政策对农户管护意愿和行为的激励效益较小[12],而且从长期来看,农户收入长期“扭曲化”还会弱化其管护意向而增强其发展意向[13]。这将严重影响农户参与集体公益林管护的积极性,不利于集体公益林管护工作的可持续性。

3.3.2 生态补偿金分配不平衡

根据国家宏观政策,白水江保护区将集体公益林生态补偿金在保护区和行政村两个层面进行了配置,但在行政村级内部,由于“一刀切”和“差级配置”扭曲等问题,导致村委会、护林队和农户就是否提取村级公共管护资金意见分歧,在全民管护与专业管护资金分配比例上矛盾突出。同时,由于各个行政村的集体公益林面积不同,导致村与村之间生态补偿金差额较大,存在“钱多人少、钱多人多、钱少人少、钱少人多”现象,生态补偿金与实际管护任务不对称,很大程度上制约了管护成效。因此,在行政村级范围内,如何根据实际细化生态补偿金分配方案,实现各方利益平衡和责权利对等以发挥最大生态经济效益,是集体公益林管护需要突破的困境。

3.3.3 奖惩制度可操作性不强

长期以来,集体公益林管护的奖惩制度没有得到落实。在这一套奖惩机制中,罚成为奖惩的核心,奖建立在罚的基础上,村民举报本村违法则全村受罚,整村被扣除生态补偿金,举报者单独获得奖励。无形之中,这样的奖惩制度造成了个人利益与集体利益的冲突。农村社区是熟人社会,个体和群体之间存在互动且比较稳定的关系,为了避免挑起社区内部矛盾,村民对违法现象往往视而不见,态度冷漠,与奖惩制度设计的初衷背道而驰,导致奖惩制度难以落实。同时,由罚带来的社区上访、罚金再分配等风险管理问题,也导致保护站对社区难以执行奖惩制度,无从实现激励目标。

4 对策建议

4.1 促进社区深度参与集体公益林管护

社区的参与程度和方式直接关乎集体公益林的管护成效和保护目标的实现,因此应该以多种形式促进社区农户广泛和深度参与集体公益林管护。建立社区农户参与关键环节决策的机制,细化行政村级权力决策,比如生态补偿金分配比例、集体提留资金的使用、专业护林队员的产生和巡护报酬、巡护计划等,保证信息的公开透明和农户的绝对参与权。与提高社区治理能力相结合,集体提留资金的使用“一事一议”,以社区基金模式管理行政村级集体公益林管护资金。细化奖惩制度,以奖为核心,以村为单元,奖励水平与社区集体公益林管护成效挂钩;结合村规民约建立行政村级内部奖惩制度,发挥社区内部治理优势和约束机制,从内外两个层面实现激励机制的合理化。

4.2 尝试多元化集体公益林生态补偿机制

根据国内外生态效益补偿的经验和做法,应该建立多元化的集体公益林生态补偿途径和方式,弥补现有补偿标准偏低的问题,提高集体公益林管护的可持续性。建立以国家政策性补贴为主,市场、公益性捐赠以及森林经营为辅的补偿机制,增加国家财政扶持资金,确保政府是集体公益林生态补偿的主体。利用社会组织的力量,面向社会公众筹集生态补偿金,用于解决社区生态冲突问题,比如人兽冲突、清洁能源、宣传教育等。同时基于市场需求和发展,开展集体公益林碳汇交易,以及自然教育、林下经济、非木材林产品等森林经营活动,引入市场机制,充分考虑农户在生态保护过程中的长久损失,提高生计发展的自然资本水平,发挥生态经济效益。

4.3 建立集体公益林分类补偿制度

要打破单一、僵化的生态补偿制度,根据实际情况区别对待,才能体现公益林补偿金与集体公益林管护之间的公平与效率。在补偿标准上,要综合考虑区内集体公益林的林分类型及质量、生态效益、大熊猫栖息地及生物多样性保护效益、管护难度、管护成本,以及地区差异,分类确定生态补偿标准,实行有差异的补偿政策[14],从而提高保护区集体公益林管护成效。只有制定多指标、定量化的分类补偿标准,才能充分发挥白水江模式的作用。

5 结束语

在保护区集体公益林管护中,生态补偿金的受益者为社区农户,在责权利统一原则下,管护责任只能由社区农户承担。在行政上,社区农户受当地政府管辖,不受保护区管理局管辖,其管理局只能通过生态补偿金行使监管权,处于主导功能缺位和确保生态效益的两难境地。甘肃白水江国家级自然保护区管理局与山水自然保护中心合作,通过试点,实践探索,形成白水江模式,基本克服了这一难题。在模式运行中,进而发现生态补偿标准偏低、生态补偿金分配不平衡、奖惩制度可操作性不强等制约因素,并针对性地提出促进社区深度参与、尝试多元化生态补偿机制和分类补偿机制等对策。目前,这些对策还处于原则性层面,具体措施有待深入探索。