城乡供水一体化计算机监控系统探讨

2020-06-20戴芳文邓京楠

龙 兴, 戴芳文, 邓京楠

(湖南省建筑设计院有限公司,长沙410012)

0 引言

随着我国城镇化进程的大力推进,城镇规模迅速扩大,城市、农村用水规模随着经济、社会的发展进一步增大,供水管网的规模和复杂程度随之提升,各个水司的运营难度和成本也大幅提升。 安全、优质、高效供水服务的迫切需求和阶梯水价政策的实施,对运营提出了更高要求。

目前国内的城镇、农村供水系统存在较多的问题,主要包括:(1)由于城乡供水设施地理位置分散,供水管网没有联通,没有形成统一的供水系统,缺乏有效管理平台;(2)管网系统的管理没有信息化,管网数据采集不规范、不科学;事故应急预案、应急处理措施不完善;(3)城乡供水管网没有联通,没有形成科学统一调度系统,不能发挥已有供水设施规模效益,各单个供水设施能耗偏高;(4)厂区、管网的设备管理缺乏数据支持;(5)供水系统的可靠性、运营可维护性水平不高。

现代5G、物联网、AI 智能、大数据、云计算等科技信息技术迅猛发展,其相关产品、技术日益成熟,运用这些技术手段能够圆满解决上述问题,也是城乡供水系统迈向安全、优质、高效、绿色、环保供水新模式的可行之路。

计算机集中监控系统是现代信息化技术与水务管理相结合的产物,是一个能够实时感知、智能分析、数据融合贯通的一体化智能管理平台。

1 系统介绍

首先,计算机监控系统借助无线网络和智能仪表构建水务物联网,从而能够实时感知供水系统的现场运行状况,同时系统能够对采集上来的各种运行数据进行实时处理和可视化展示,便于管理人员及时地分析和决策。 其次,计算机集中监控系统借助于云计算技术实现海量现场和业务数据的采集存储和数据挖掘,从而提供有价值的辅助决策和预警信息。 第三,计算机集中监控系统能够将水务管理各个环节的数据进行融合贯通,从而实现系统的高效整合与随需而变。

2 系统方案

计算机监控系统有三级网络构架(系统网络拓扑图见图1),底层为现场站点采集系统,主要包括水源、水厂、泵站、管网等关键数据;第二层为数据交换层,通过光纤环网链路,实现各个子系统的数据交换;最顶层为计算机调度系统,实现整个城乡供水系统的整体把控,实现统一管理、运营、调度。

图1 系统网络拓扑图

2.1 数据采集的站点

根据水利流程不同阶段的分界,系统采集的站点包括以下内容。

一级站点:源水泵站。 从源水泵站采集数据:水位、取水量、浊度、pH;水泵运行状况(电压、电流、电机温度等)以及功耗等;调节阀的运行状态。

二级站点:水厂。 从水厂采集的数据:原水流量、工艺设备状态、进水压力和水质指标;出厂水流量、压力、水质指标等数据;清水池、送水泵房全部信息(包括水位、水质、水泵状态、变配电系统状态、水泵转速、水泵前后压力等信息);关键设备的开停机状态、故障状态信息;电能数据、耗材数据以及统计分析后的人工成本数据等。

三级站点:加压泵站、配水泵站、高位水池。 从加压泵站和配水泵站采集的数据:水位、水泵运行状态(电压、电流、电机温度等)以及功耗、压力和流量、余氯、浊度。

四级站点:管网监测点。 从供水管网采集的数据:给水管网的压力、流量、浊度、余氯等数据。

根据GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中对重要水质参数(如pH(6.5 ~8.5)、浊度(<3NTUmg/L)、余氯(<250mg/L))指标的规定,设置供水水质监测的报警及预警系统,在水质达不到要求时,立即报警并进行检修。 物位信号中,水位采用超声波液位计,设置在供水水池检查口;流量采用电磁流量计,设置在供水主管网;均要求优先保证数据的准确性及可靠性。

管网的监测主要通过在重要的节点(如T 型接口部位、乡镇供水入口处、供水管网穿越公路或桥梁隧道处)设置监控井,井内安装流量、压力、流速等智能监测仪表,通过无线通信的方式接收智能监测仪表的数据。 供水管网数据采集设计图详见图2。

图2 供水管网数据采集设计图

2.2 计算机调度系统

通过在供水生产调度指挥中心部署冗余的SCADA 采集服务器,对实时数据进行采集,对数据进行分析、报警处理。 部署的工业数据服务器对海量过程数据进行存储,为管理提供数据依据,可实现管理人员通过网页对系统进行访问。

2.3 数据库系统

采用工业级数据库系统,实现海量过程数据的存储。 原始生产运行历史数据作为系统统计、分析的基础依据,同时为调度监测软件、报表软件、信息发布系统、报警系统提供后台数据支持。历史数据可以保存长达十年,确保数据的长时间存储和安全。

2.4 设备管理

从设备管理的标准规范和企业的管理实际出发,融入现代化设备管理方法和技术手段,建立一个可实行规范化管理、可调整、可扩展的主要工艺设备和变配电设备的标准信息结构(数据库),支持对设备从购置、安装、使用、维护、检修、更新直至报废的整个生命周期进行全过程计算机现代化管理。系统的运行促进企业的设备管理模式从过去面向职能逐渐转变到面向流程。 设备业务流程的处理都以电子工作流程的形式完成。 在固定规范的流程中,各相关单位通过各个节点的事务连接到一起,每个节点的状态、处理时间都由系统进行监控、统计,有利于提高管理水平。

对于水厂的取水泵、配水泵、一次管网的调压泵、二次供水泵房的加压泵和排污泵及对应电动阀门等,实时监测和记录设备启停状态、故障状态、连续运行时间、连续停机时间,并对设备超长连续运行进行报警提醒。

对于流量计、压力表、水位计等设备,根据采集数据的变化趋势,结合泵的运行状态,判断设备的正常运行情况。 如启动一次管网调压泵,如果压力表压力变化不明显或数据没有变化,那肯定会存在泵运行异常,或采集仪表故障(这部分需结合现场操作经验)。

系统记录存储所有设备的运转数据(设备运行电压、电流、转速、压力、温度等)、操作事件(启动、停止、上升、下降等操作,以及操作时所有跟设备运行相关的条件数据,如格栅前后液位差等)、报警事件(故障、超时等)。

2.5 生产调度管理系统

(1)生产运行监控

工艺站点浏览模块是SCADA 系统网络发布系统中的延伸。 该模块是将数据采集监测系统中的工艺监测画面以及数据通过WEB 浏览的方式展示给用户,即可通过网页浏览方式实时查看到当前的供水生产运行情况。

系统将各水厂、泵站、加压泵房、管网压力、管网水质、管网流量等类型站点的工艺画面及实时数据进行发布,实时数据提供表格、柱状图、趋势图等多种浏览方式。 所有浏览方式均采用动态数据刷新技术,页面数据随时刷新,保证当前页面浏览的是最新数据。

该模块需要登录的用户用工艺图浏览的权限才能进行查看。 没有权限的用户不能看到该模块相应的菜单,且不能对相关的网页进行浏览。 用户通过相应的菜单打开对应的水厂或者泵站的工艺图。 所显示的工艺图保持与SCADA 系统对应的工艺图一致。

(2)GIS 地图模型

监控画面可嵌入在线或离线地图,在地图上标注水源、水厂、泵站、管网监测点、加压泵房的地理位置,并显示每个站点重要数据。

(3)管网在线监测系统

系统接入离线地图,将所有管网水量、压力、水质在线监测设备以及二次供水设备以坐标标注点的形式在地图中进行显示,直观、智能显示整个供水系统管网的运行状态。

2.6 现状及解决方案

目前,计算机软件科技公司或设备厂商提供的一些城乡供水一体化的计算机监控系统方案,由于缺乏供水工艺专业、电气仪表等专业人才和运营管理实际经验,对制水、供水工艺流程和工艺、变配电设备不了解,其方案难以切合实际;城乡供水一体化的计算机监控系统在前期方案设计阶段,由软件科技公司、工艺专业、电气仪表专业和运营管理人员共同合作,采用5G、物联网、人工智能、大数据、云计算等科技信息技术,能够制定出科学、技术先进、合理、高性价比的城乡供水一体化计算机监控系统方案。

技术方案关键是建立完整的城乡供水一体化系统计算机仿真模型。 根据城乡分区供水计算机模型,实现不同的时段、不同区块智能自动调节供水水量和供水压力;通过历史数据及计算机水力模型,发现管网压力异常段,及时排查处理管网破损、泄漏等突发状况,提高供水系统的可靠性;通过建立主要工艺设备、变配电设备技术档案,分析统计主要工艺设备、变配电设备运行时间等历史数据,科学合理地安排其维护、检修,减少故障事故隐患。

3 系统实例应用

目前,国内部分主要城市城区已经建设供水一体化计算机监控系统,但在乡镇及城郊部分应用较少。 相对于城市供水系统,城乡供水具有以下特点:厂区规模较小,水厂处理规模主要在0.1×104m3/d~1.0×104m3/d;受限于地理条件因素,各个水厂布局较分散;供水管网相对于城市供水系统较长,最多几百公里。 此外,各个乡镇居民分散,用水量随时间变化较大,夜间用水相对于白天较少。 这对城乡供水系统的智能调控提出更高的要求。

处理规模在0.1×104m3/d ~0.2×104m3/d 的小型水厂,大多采用一体化净水设备,占地小、投资小、可维护性高,同时由于各种一体化净水设备的规格、参数、运行管理要求均不同,在建设阶段需要对一体化设备提出详细的技术要求,有利于实现统一、集中的计算机监控。

处理规模在0.5×104m3/d ~1.0×104m3/d 的小型水厂,大多采用传统的絮凝沉淀和过滤工艺,相对一体化设备,厂区的自动控制系统会相对完善,完成度较高。

综上,需要在建设前期阶段要求采用统一的技术标准,为供水系统的统一管理提供条件。

城乡供水中存在长距离输水管网,对管网的运营及可维护性提出很高的要求。 根据目前国内水厂的实际情况,输水管网的漏损率在10%~30%,长距离管网更甚,接近40%。 所以,对于城乡供水的长距离输水管网要充分利用计算机水力模型及大数据技术,根据输水管网设置的相关数据采集点,精确、快速定位管网的破损或漏损位置,可将漏损率控制在10%以内。 一般管网漏损主要通过重要节点的监控井内仪表进行监测,通过接收智能监测仪表的数据,对数据进行综合的智能分析比对,确定管网漏损的程度及位置。

对DMA 分区的供水系统,通过大数据及物联网思维,将各个小型水厂的供水系统联动,根据时间、地点、用户特殊要求等方面智能调控供水分区,大大提高供水系统的可靠性,对社会具有很高的经济效益。 本文以供水系统的水力模型为特点,辅以计算机智能控制系统,提出一种先进的城乡供水一体化计算机集中监控系统。

下面以湖南某县的城乡供水系统为案例,综合介绍城乡供水一体化计算机监控系统方案。

该县城目前有一座5.0×104m3/d 的自来水厂为城区供水,新建3 座1.0×104m3/d 的自来水厂为乡镇供水,供水管网长度约为450km,水司调控中心设置了中心控制室,采用城乡供水一体化计算机监控系统统一管理、调度。 图3 所示监控中心网络构架图为各个层面的站点数据采集,包括水源泵站、水厂、泵站、管网等。

系统平台通过OPC 的方式从源水泵站和水厂的已有自控系统采集水厂出/入厂口流量、压力、水质、液位和水厂工艺运行数据,通过逼真的动态流程图展示工艺画面(如取水泵房、加药间、滤池、沉淀池、清水池、送水泵房等),并通过直观的报表、曲线、柱状图等对数据进行展示和统计,对生产运行异常信息(泵故障等)进行警示性展示。

图3 监控中心网络构架图

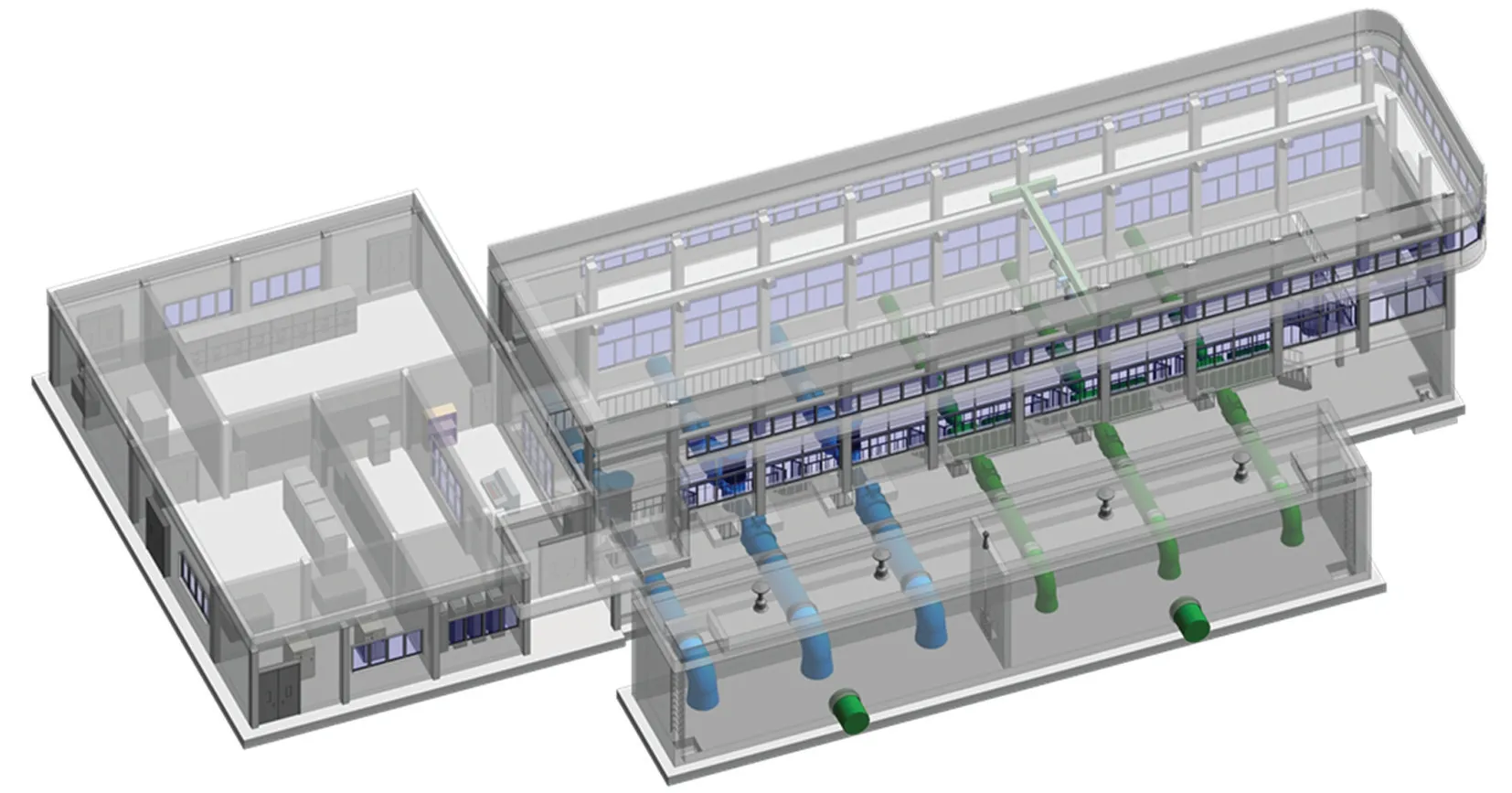

二次供水泵房及供水管网监测系统主要检测水量、压力、水泵运行状态、水质参数等重要数据。系统平台从水司增压泵站已有自控系统或直接从现场设备采集供水泵站的生产运行数据,如泵站流量、压力、水质、水位和加压泵房工艺运行等数据。通过类似3D 的立体效果及半剖面图的形式展示加压泵房运行工艺,如液位显示应可显示出水位变化及动态水文效果,同时水以半透明效果展示,达到显示水中设备状态等效果。 对生产运行异常信息(泵故障等)进行警示性展示。 图4 所示为BIM模型。

图4 BIM 模型

(1)供水管网、水质监测系统

通过无线GPRS(5G)等方式从各供水管网重要监测节点监控设备实时采集压力、水质等数据。 实时展示管网压力和水质变化趋势,统计压力和水质的达标情况,对数据异常报警提醒。 对各供水管网监测点压力进行对比,保证供水管网边缘区域或交叉供水区域供水压力,同时避免局部供水管网压力过大造成安全隐患和水头损失。

(2)供水管网流量监测系统

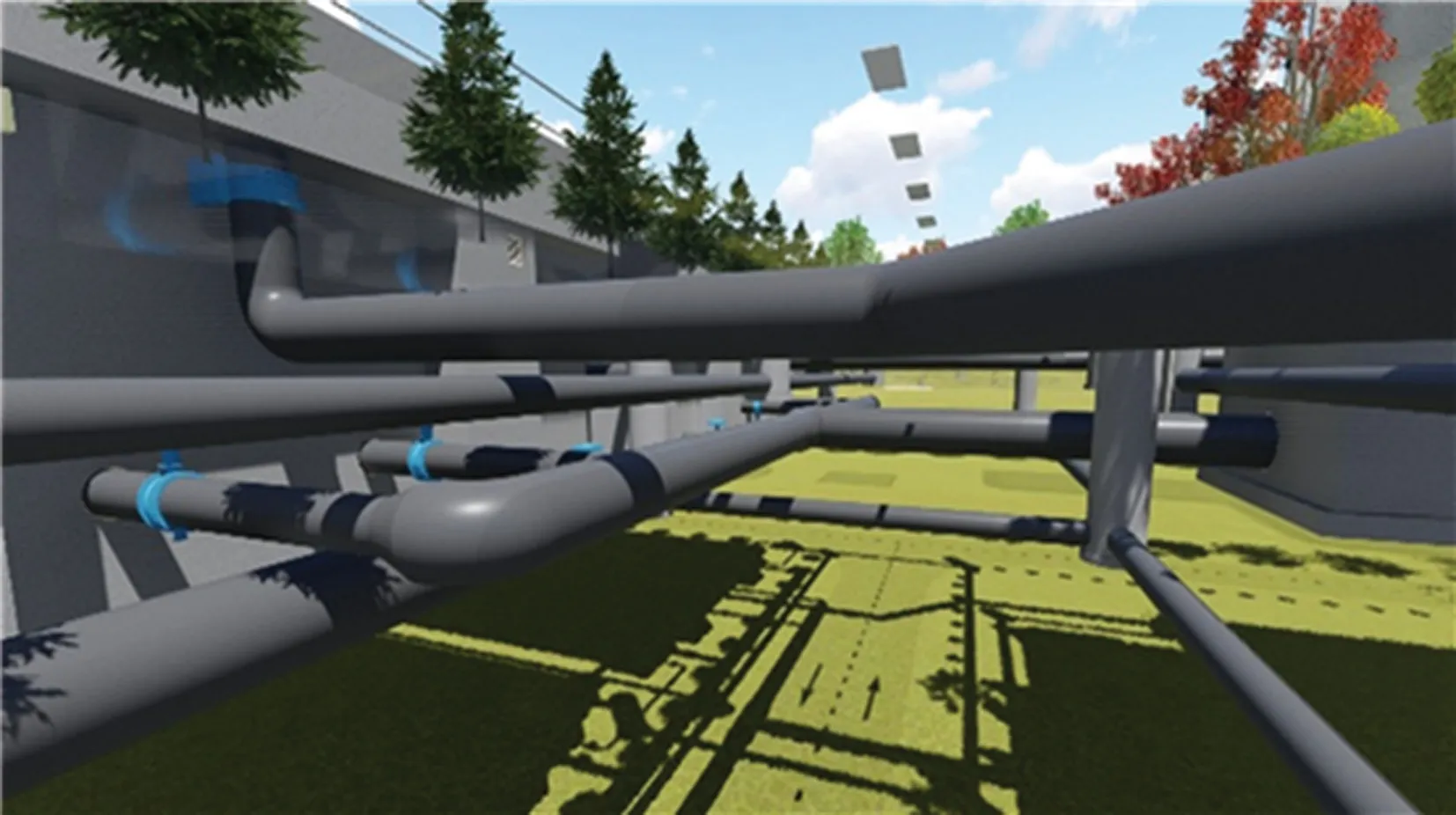

通过无线GPRS(5G)、云计算方式从各供水管网流量监测点监控设备实时采集各区域流量数据。实时监测流量变化趋势,对流量异常进行报警提醒。 按日、月、年等统计各管理区域自来水的总量和贸易销售实际的水量,以此来了解和掌握区域内需水量、供销差、漏失量。 图5 所示为管网监测示意图。

图5 管网监测

水厂的工艺数据模型及设备监控,与厂区自控系统相结合,共同调配水厂的供水状态。 利用先进的设备运行管理系统,对设备的运行维护提供可靠的数据依据与工作指导。 设备运行管理主要包括设备运行日志、运行统计、运行分析等功能。 使用工业数据库KingHistorian 自动记录并存储所有设备的运转数据(设备运行电压、电流、转速、压力、温度等)、操作事件(启动、停止、上升、下降等操作,以及操作时所有跟设备运行相关的条件数据,如格栅前后液位差等)及报警事件(故障、超时等)。 数据分析模块基于工业数据库存储的内容完成设备运行分析,包括累计设备运行时间、报警提醒、设备运行启停次数监视等功能,并将分析结果进行存储和展示。

为直观了解各个设备的运行情况,还应提供设备或仪表运行图界面,提供各个设备运行状态的图形或动画显示,图形及动画应与现场采集设备的各项运行参数关联,实时显示设备的运行情况。 工艺流程画面上通过颜色直观的区分设备运行状态和故障状态,给管理人员如临现场般的实时监控模式,拥有权限的操作人员还可以通过系统平台实现设备的远程监视与控制,极大方便了供水生产的日常生产与维护工作,提高供水业务的自动化与信息化水平。

系统还提供各种设备的维护提示,比如设定泵或者电机的累积工作时间,达到维护时间后,系统自动提示需要对设备进行维护,避免设备因超长时间服役引起的设备损坏,同时保证设备处于正常的工作状态,为紧急情况下的抢险提供基础保障。

(3)水力模型

根据给水系统的关键数据(如供水距离、管网长度、分时段供水水量、DMA 分区等数据),建立供水系统的水力模型(详见图6)。 通过计算机仿真,精确模拟供水管网突发故障的预警、报警、智能决策、检查维修、事故报告等内容,为整个供水系统提供强有力的数据支持。

图6 水力模型

通过以上先进的计算机监控系统,为水务公司的供水系统提供优质的运营、调度、调配、管理服务,大大降低了人工维护成本、管网及厂区生产的水力资源损失,经济效益可观。

4 结束语

本文提出了一套基于GIS 及SCADA 系统的城乡供水一体化计算机监控系统的构架。 根据供水管网系统的水力模型,结合目前物联网、智能系统、云计算等信息化手段实现城乡供水的智能化监控系统。 城乡供水一体化计算机监控系统的建立仍面对较多的困难,如已建成运营的供水管道很难建立准确的水力模型;目前已建自来水厂的现有控制系统无法实现所有关键设备参数的数据采集;至用户的二次加压泵房建设标准不统一等问题。 因此形成统一的智能监控系统,需要对现有非智能化设备进行比较大规模的系统改造,更换为智能变配电设备、智能仪表,系统化、统一化数据监控与采集系统;通过新型的供水管网检修机器人采集现有供水管网信息,并建立透明、统一的水力模型,进而能够实现以上新型的计算机统一监控系统。