通过三维经编床上用纺织品实现瞬态热传递和质量传递

2020-06-19HerfertBraunHantsch

H. Herfert, M. Braun, A. Hantsch

1. 霍夫应用技术大学 材料科学研究(德国) 2. 萨克森纺织研究所(德国) 3. 空气与制冷技术研究所(德国)

保证舒适睡眠的关键要求是具备良好的环境条件,主要指身体周围温度和湿度达到理想的平衡。德国萨克森纺织研究所(STFI)和空气与制冷技术研究所(ILK)的研究提供了床上用品填充材料影响床被下方环境的相关信息,确定了良好睡眠的关键决定因素,包括睡眠状态的人体温度调节机制、常规床上用品填充材料的特性及床被的常规舒适性标准。研究结果表明,具有特殊结构参数的三维(3D)经编织物相比非织造布具有更好的透湿性能,尤其是在夏季。

可采用多种方式对3D结构的纺织品进行改进,使其最终产品具有广泛的用途而应用于日常生活和各工业领域。由热塑性聚合物制成的经编间隔织物(图1),在所有3D纺织品中需求量最大。这些经编间隔织物因具有特定的弯曲刚度、压缩特性和热生理舒适性,是用于床和椅子的装饰、汽车座椅衬垫及羽绒被填充物的理想材料。尽管其作为气候调节材料用途广泛,但开发数学和数值模型以描述3D经编织物特性对其热生理特性影响的工作目前鲜有开展,仅有的研究也只是个案。

图1 经编间隔织物实例

STFI和ILK联合实施该项目,确定并评估了不同用途的经编间隔织物材料和结构参数对其在常温和低温条件下热传递和材料转移行为的影响。其目的在于将研究结果用于数值模拟模型。该项目仍在进行中,本文将介绍研究的初步结果,试验涉及经编间隔织物在羽绒被中的应用。传统产品可提供适度的储热和高水平的导湿功能,本文比较研究了由间隔织物制成的床上用品与传统产品的物理特性,如厚度和面密度。

3D纺织品的物理性质及环境生理性能可被改进和修正。纱线原料和纱线线密度、经编织物的结构、成圈方式、面组织的线圈密度、绒线层的设计及织物厚度均可调节和改变。针对睡眠进行相关研究可获得优化的填充工艺参数。

1 睡眠相关研究概述

医疗人员对核心温度(CBT)和皮肤温度(ST)进行了区分。在人体中,CBT遵循24 h循环,会在20∶00左右达到最高温度37.4 ℃,在4∶00左右达到最低温度36.5 ℃。入睡后最初的几个小时内,CBT会出现特别明显的下降。更多的血液流向皮肤以排出身体核心的热量,此时通过皮肤表面散发的热量和水分会增加。皮肤表面和床体本身的部分水蒸气的气压差异,促使汗液从人体内排出。如果羽绒被下方过于潮湿和温暖,快速眼动(REM)和非快速眼动睡眠阶段将发生异常,从而扰乱睡眠,甚至可能导致睡眠者醒来,睡眠质量受到不利影响。最终,人体将通过排汗以防止过热。

2 床内理想条件

身体周围区域的温度处于27~31℃及相对湿度约为50%是良好睡眠的理想条件,具体数值取决于睡眠阶段的类型。在相对湿度为60%及以上时,床内的微环境会使人感到不舒服,睡眠也将受到干扰。个人对湿度的感知极其相似。在一项汽车座椅使用者对环境气候舒适性感知的研究中,不到50%的参与者对温度的感知一致,超过80%的参与者一致认为评估过程中的不适由湿气引起。

因此,在选择羽绒被时,重点应放在对填充物水分运输能力的评估上。每1 kg干燥空气中水蒸气的质量大于23 g的特定湿度水平会引起人体不适。

3 经编间隔织物的热湿传导测试

STFI进行的一系列综合试验研究了3D间隔织物的环境生理特性,并为此开发了一种特殊的测试仪器(图2),可模拟非稳态条件下的温度和湿度状态。其可设置最大湿度为70%,膜下最高温度为40 ℃。为了模拟夏季床上的高温和高湿水平,选择了床内环境温度和湿度的最大设定值进行试验。

图2 非稳态热湿传导测试仪

50种具有各种不同结构参数的经编间隔织物试样被用于试验。选用4种不同织物表面、2种不同厚度及2种不同单丝直径的织物试样。为改变织物表层之间的自由流动体积,加入了一些变形复丝用作绒线。

在选定的间隔织物上进行了时长10 h的试验,以研究热量和水分的普通传输模式。为了进行比较,加入2种市售羽绒被试样,其纤维非织造布填料的用量和厚度均不同。

由纤维构成的非织造布具有与3D经编间隔织物完全不同的几何结构,因此可预料它具有不同的热量和物质传输模式。例如,对于非织造布填料,不会产生对流的导湿行为,但厚度为8 mm及以上的经编织物却会发生对流导湿。基于这些试验结果,设立了后续50个试样的测试方案。

4 经编间隔织物——更好的热湿导体

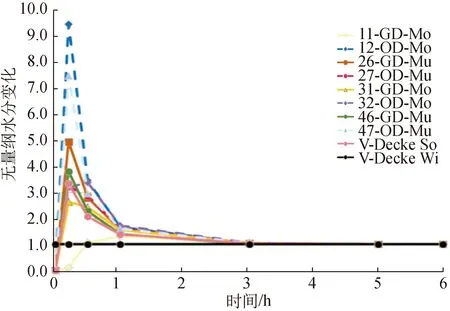

对湿度和温度测量值进行无量纲标准化。试样的湿度变化值达到图1中的1.0时,表示物质传递完成。图1表明,除了1个试样,其他所有经编织物都具有比非织造布填充的羽绒被更好的导湿能力。6 h后,所有试样的水分传递均完成。事实上,90%的水分早在初始1 h内就已逸出(图3),这证实了非稳态过程动力学。

图3 湿度下降模式

6 h后热传输大约完成90%(图4),经编间隔织物和非织造布填料之间的性能差异也较小,所有试样的温度下降趋势相似且分布均匀。

图4 温度下降模式

总体而言,与传统非织造布填料相比,经编间隔织物是更好的羽绒被填充物,二者热量的传输相似,但经编间隔织物的水分传输更好。为研究水分如何通过经编间隔织物而进行的试验证实了这一点(图5)。人体睡眠期间的水汽最佳传递速率为27~115 g/h,水分的通过率应尽可能高以确保水汽传递速率达到此范围,研究表明多数经编间隔织物达到该要求。

图5 水分传输

5 结果——作为可能趋势的指标

将测量结果与参考羽绒被的测量值进行比较(图6),可看到温度下降模式不同。网眼织物试样比高密度织物试样温度下降得更快。

图7为水分下降模式,证实了经编间隔织物水分传递比参考羽绒被更加有效。然而,无法明确地描述结构参数对试样温度和水分降低的影响。图7曲线显示的水分下降模式表明网眼织物有促进水分传输的趋势。然而,在得出任何具体结论之前,还需进行更多的调研。水分传输的研究亦是如此。

项目的后续阶段将处理所有间隔织物试样的测量结果,并进行结构参数对间隔织物的热传输和物质传输特性影响的评估。

图6 与参考羽绒被相比的温度下降模式

图7 与参考羽绒被相比的水分下降模式