展览温室的改造与重生

——以巴黎植物园温室为例

2020-06-17王昕彦杨庆华

王昕彦 杨庆华 王 琦

巴黎植物园始建于1626年,拥有世界上现存最早的铸铁玻璃温室。2005~2010年,巴黎植物园对四座历史悠久的温室进行了改造和重建,最终形成了由热带雨林温室、沙漠和旱地植物温室、古植物温室和新喀里多尼亚温室组成的展览温室群。文章以巴黎植物园温室改造为研究案例,从空间布局、建筑设施、植物保育与展示等方面进行归纳总结,为国内的温室改造和新建温室项目提供参考。

展览温室;巴黎植物园;温室改造;法国自然历史博物馆

展览温室是一个由人工控制、展示生长在不同地域和气候条件的植物及其生存环境的室内空间[1]。15~18世纪,展览温室初具雏形,早期砖石结构的温室因场地和采光受限,多改做宴会、艺术展览等其他用途,如邱园的柑橘温室(The Orangery)和纳什温室(The Nash Conservatory)。19世纪,以巴黎植物园“双胞胎”温室(The Charles Rohault de Fleury Conservatory)、邱园棕榈温室(The Palm House)为代表的维多利亚玻璃温室成为主流[2],覆盖系统、结构材料和加热系统的突破,使展览温室的发展进入黄金时代。20世纪中叶,如密苏里植物园温室等大跨度、无内柱的现代温室开始流行。20世纪后期,展览温室全面走向现代化,在建筑风格、结构材料、智能设备、清洁能源等方面取得进展。经过数百年的发展,为了适应时代的变化,展览温室从未停止变革。

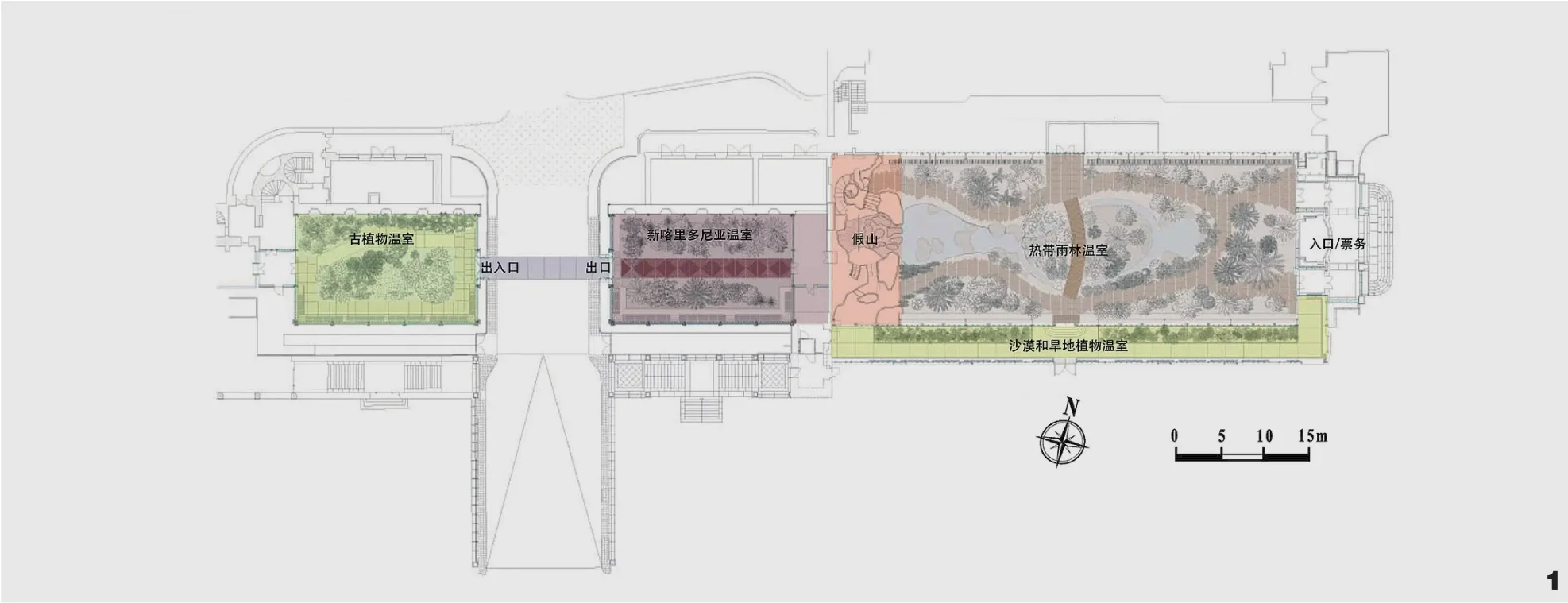

1.重新组织的温室布局(改绘自[9])

中国展览温室起步较晚,1965年竣工的中科院北京植物园温室是国内最早的钢结构展览温室。20世纪80年代,国内外掀起了温室建设的浪潮,展览温室大规模的翻修、改造周期都在其间的二三十年间[2-6]。国内20世纪末期建设的众多展览温室,将在未来十年内进入大规模改造周期。本文以巴黎植物园展览温室为例,研究展览温室的改造与重生,以期为国内的温室改造提供参考与借鉴。

1 巴黎植物园温室历史变革

巴黎植物园位于法国首都巴黎第五区的塞纳河畔,占地23.5 hm2,是法国国家自然历史博物馆的主要组成部分。园区始建于1626年,1789年正式被命名为巴黎植物园(Jardin des Plantes),1793年,法国国家自然历史博物馆(Muséum National d’Histoire Naturelle)在此成立[7-8]。巴黎植物园内拥有多个博物馆建筑,展览温室作为“活体标本”展示的场所位于中轴线的西北角。

2005~2010年,巴黎植物园耗资800万欧元对于展览温室进行翻修和重建,最终形成了由四个温室组成的展示植物多样性的温室群(图1),自东向西依次为热带雨林温室(Serre des for ê ts tropicales humides)、沙漠和旱地植物温室(Serre des désertset milieux arides)、新喀里多尼亚温室(Serre de Nouvelle-Ca lé donie)、古植物温室(Serre de l’histoire des plantes)。

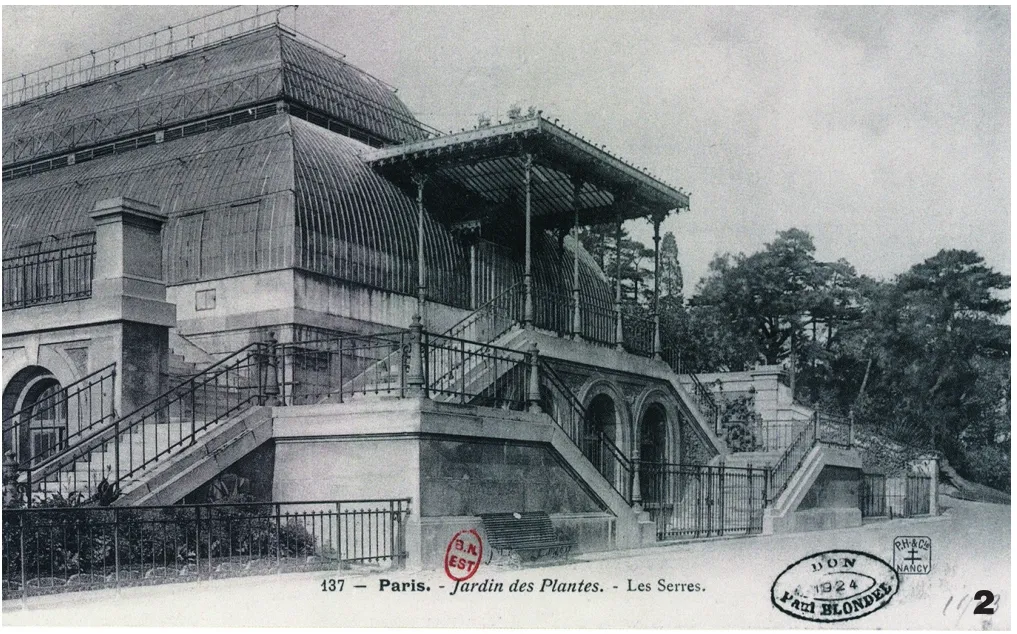

其中热带雨林温室,即为过去的“冬季花园”(图2),建于19世纪末,拆于1934年。现存的装饰风格建筑由勒内·白尔杰(René Berger)于20世纪30年代在原址重建,占地1 000 m2,高度为16 m,是四个温室中体量最大的一个(图3)。“冬季花园”南侧的木结构玻璃温室为殖民地温室,建于20世纪50年代,毁于90年代。后在温室改造工程中,这一长廊型的建筑得以重建,并作为沙漠和旱地植物温室重新对外开放。

2 巴黎植物园温室改造

2.1 空间布局改造

2.“冬季花园”入口(1920年)[2]

3.热带雨林温室东入口

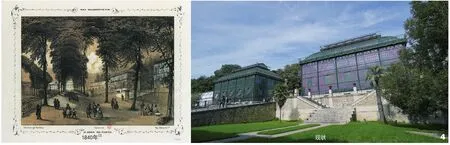

4.“双胞胎”温室

四座展览温室沿着巴黎植物园的景观轴线北侧分布,建设时期不同,风格有所差异,室内高度也不同。游览路线自东向西,热带雨林温室、新喀里多尼亚温室和古植物温室并肩而立,坐落于抬高的基础之上,依偎于热带雨林温室南侧的长廊——沙漠和旱地植物温室建于低处,为了更好地排水,形成抬高的种植床。如何在有限的空间内消化掉这些高差是一个挑战,设计师在新喀里多尼亚温室、热带雨林温室、沙漠和旱地植物温室的连接处设置了一座高达三层的中空假山。错综复杂的出入口隐藏在假山内,既可通向相邻的温室,又可拾级直上,登高回望热带雨林温室,给原本单调的游览路径增添乐趣的同时,衔接起三座温室。自顶部倾泻而下的人工瀑布,在营造视觉焦点的同时,起到增湿作用。

2.2 建筑设施翻修

温室建筑易受室外阳光、风雨和室内高温、高湿、肥料的共同侵蚀,在内空高、跨度大的建筑形式下,许多维保工作需要通过清空种植床搭建脚手架完成。因此每20~30年,需开展大规模的翻修工程。常规翻修内容包括结构修复、除锈喷涂、覆盖材料清洗等,部分涉及材料替换,但建筑外观的保留是国际普遍做法。

巴黎植物园的“双胞胎”温室的玻璃被替换为低辐射夹层玻璃,但外观与180余年前仍如出一辙(图4)。由于温室缺乏自然淋溶和完整的生态系统,随着时间的推移,土壤环境逐渐恶化,造成盐分的积累,影响植物生长。巴黎植物园温室在翻修期间对种植床进行了园艺土壤的整体置换。

2.3 温室植物收集

第二次世界大战期间,由于供暖用煤紧缺,温室收藏的植物全部覆灭,因此,现存的植物并没有早于1945年的。经过改造,四个温室的植物收集定位更清晰,特色更鲜明。

2.3.1 热带雨林温室

1)温湿度、氧气传感器的通信方式为单线通信,分时完成要求时间足够精确,准确读写时序,以免影响测量结果。通信操作协议初始化发复位脉冲。发送存储器操作命令处理数据,CO2传感器为I2C通信协议。图7为CO2传感器的流程。

热带雨林温室骨架树种主要来自非洲热带雨林,以热带经济类作物、爬藤植物、蕨类植物和兰花等为特色。以水果、香料、木材、药材、纤维作物等与人们生活息息相关的经济植物徐徐展开,从香蕉到咖啡,香草到可可,胡椒到桃花心木,还有广为人知的木薯、依兰、广藿香、姜、鳄梨、木瓜以及辣椒等。

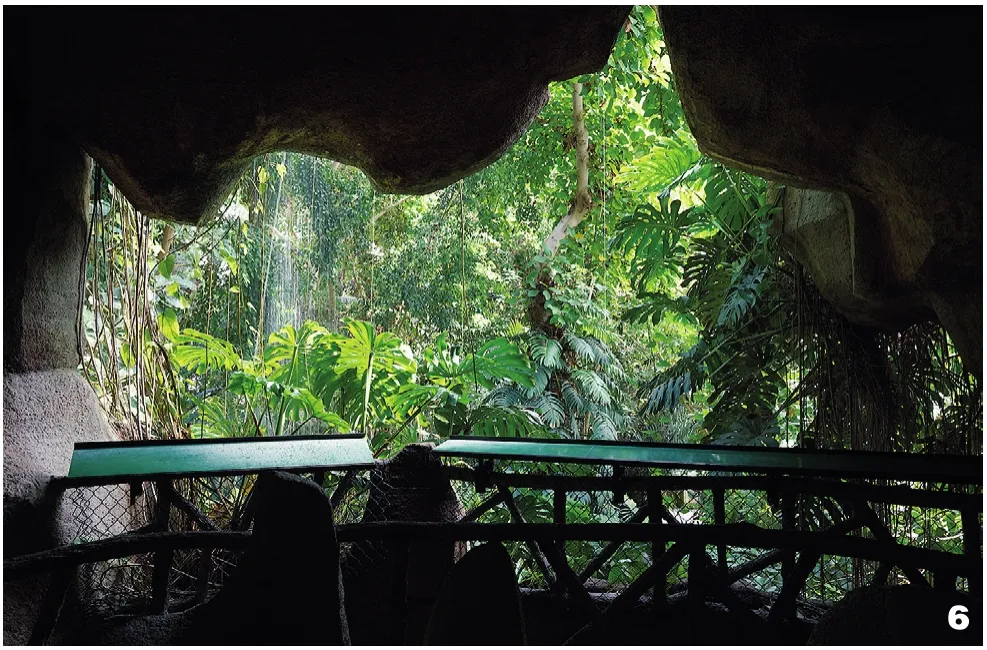

热带雨林温室西端设置了三座温室高差衔接的假山,为爬藤植物、附生植物等特殊类别的植物展示提供了条件(图5、图6)。岩壁、枯枝上悬挂着数十种附生植物:凤梨、兰花、蕨类及花烛属、胡椒属等,其中很大部分是蚁栖植物。不同于其他多肉植物喜干旱环境,热带雨林温室内的丝苇属等附生仙人掌,能以空气水分为食用树枝上少量的腐殖质生存。

2.3.2 沙漠和旱生植物温室

沙漠和旱生植物温室(图7)展示了来自美国加利福尼亚、墨西哥、撒哈拉、澳大利亚、马达加斯加等炎热干旱栖息地的植物,不同于传统的按来源地布局方式,这里主要依据这些为植物抵御干旱而演化出的不同的应对策略进行归类。

面对恶劣环境,部分植物从形态上作出适应。来自非洲的猴面包树和远在澳洲的酒瓶树,均具有膨大的树干用以储水,被称为瓶子树或象腿树,是经典的趋同进化案例。部分植物叶片退化为针刺状,或被蜡质、细毛以降低蒸发,代表植物有海枣、盖果漆属、草莓树属等。部分植物利用特化的器官储水抗旱,包括景天科景天属、莲花掌属、天锦木属、石莲花属、青锁龙属、长生草属等。还有一些种类基部膨大,或似煎饼,或似土豆和龟壳,如水根藤属、薯萝藦属、葡萄瓮属、沙漠玫瑰等。

2.3.3 新喀里多尼亚温室

新喀里多尼亚位于大洋洲的法属群岛,是生物多样性热点区域之一,是全球重要的镍矿产区,在这片超铁镁质的土壤里,富含镍、钴、锰、铬等重金属,奇特的地质条件导致这里的植物鲜有竞争者,3 063种植物中76%为特有种[10]。例如,红荆梅等植物会富集土壤中的镍,可用于矿区修复,收集土壤重金属。由于城市化、火灾、工业活动及生物入侵的影响,新喀里多尼亚的植被面积不断缩小,呈碎片化分布,有时甚至是一座山峰,一处山谷或一片森林,十分脆弱,具有极其珍贵的保育价值。

新喀里多尼亚温室不到200 m2的种植空间内,展示了群岛不同生境的植物多样性:

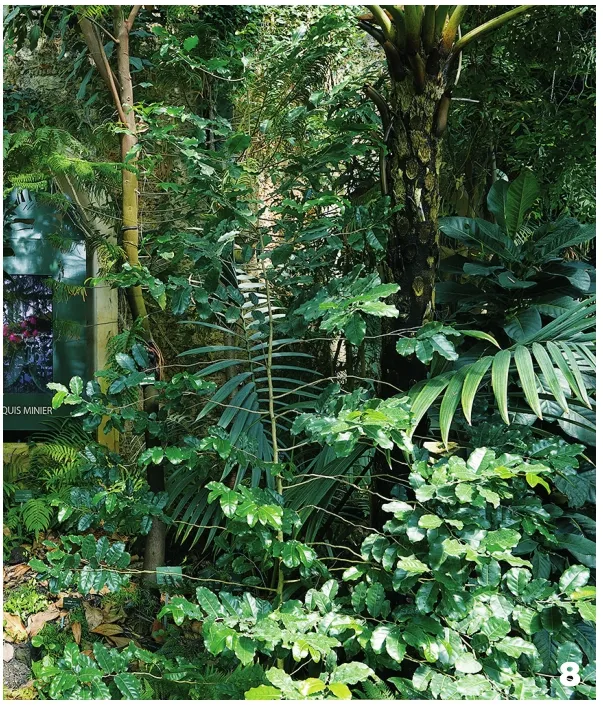

(1)雨林。潮湿雨林中最为著名的是无油樟(图8),作为目前已知最原始的开花植物,仅分布于新喀里多尼亚,是珍贵的科研材料。巨型树蕨、南洋杉属、贝壳杉属、绒袍杉属、镰叶杉属、扭叶杉属等植物,交错还原出中生代景象。除此之外,还有多种特有的棕榈植物,如裂柄椰属、橄榄椰属、茶梅椰属。

5.三座温室衔接处的假山瀑布

6.假山二层平台的框景

(2)硬叶森林。干燥的硬叶森林植物,常具有革质化的叶面,以适应干旱环境,如茎花桐属、避霜花属、茶梅桐属、番樱桃属等植物。一种海桐花,曾被认为灭绝,经过科学家和志愿者的艰辛工作,终于发现了一些野外植株,并得到扩繁和保育。

(3)马基斯灌丛。地中海气候型的马基斯常绿灌木群,展示了米勒南洋杉、白千层属、金缨木属、荷枫李属、银桦属、火轮树属,以及岛枫梅属、合椿梅属等植物。

(4)热带稀树草原。在新喀里多尼亚的西部和北部,干燥森林中的广阔平原拥有稀树草原景观,占主导地位的五脉白千层用以提取精油,并在习俗仪式和制药中发挥重要作用。

(5)红树林沼泽。“弗之心”(Heart of Voh)是新喀里多尼亚的著名景点,以红树林为标志性景观。温室内蜿蜒的小溪边,红树属、榄李属、海榄雌属、木榄属等红树林植物汇聚于此。

2.3.4 古植物温室

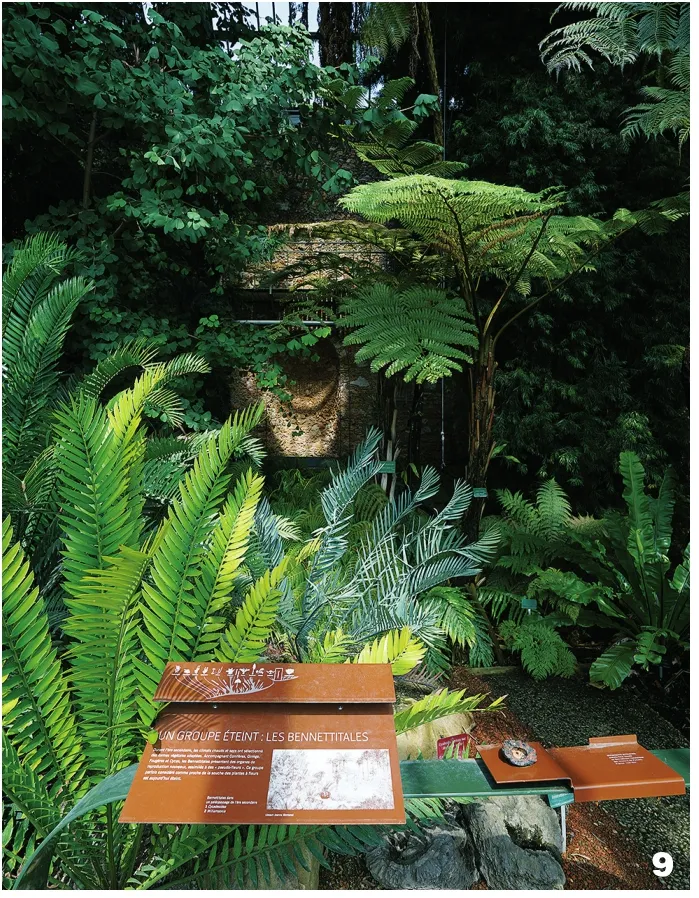

古植物温室(图9)是巴黎植物园温室改造后的亮点之一,将化石陈列与活植物展示相结合的形式,直观讲述了数亿年的植物多样性进化历程,体现了展览温室的科学内涵。温室入口是植物进化树的图示讲解,游览从植物的起源——绿藻、苔藓和维管植物古老的分支石松门开始,以卷柏为代表。蕨类植物是维管植物系统发育树上的一个演化支。部分已灭绝,如高达20 m树状木贼,部分“活化石”犹在,如合囊蕨属、观音座莲属、紫萁属种类。被称作马尾草的木贼能富集土壤中的二氧化硅,粘附于细胞表面,而被世人熟知。

自三叠纪(2亿年前)结束,银杏、苏铁和针叶树逐渐占据主导地位,原始种类开始具有裸露的胚珠,但仍是雌雄异株。温室内的针叶林区附近,出现了两个大型化石树干:一个是来自亚利桑那州三叠纪(约2.25亿年)的南洋杉科硅化木,另一个是被称作秃头柏的落羽杉,化石来自法国维尔瑞斯一个3 300万年的石化森林,时至今日,在佛罗里达的沼泽森林中仍然可以见到。

至侏罗纪和白垩纪,蕨类植物再次变得多样化,温室中的代表包括番桫椤属、蚌壳蕨属、铁角蕨属、铁线蕨属。买麻藤科和麻黄科植物作为裸子植物的进化类群也在此区域出现。

从白垩纪(约1.25亿年前)开始,睡莲、八角、胡椒、马兜铃、月桂、鳄梨、肉豆蔻、木兰等古老的开花植物,给人们提供了大量的香料和调味品,同时揭示了被子植物花的原始组织和起源。

3 展览温室改造核心

3.1 传承

7.长廊型的沙漠和旱地植物温室

8.新喀里多尼亚温室内的无油樟

展览温室作为标志性景观,集成了建筑、景观、植物学等多学科的综合成就,具有重要的历史意义。以巴黎植物园为代表的国外著名展览温室改造中,高度重视建筑外观及历史要素的保留;而国内早期的展览温室,陆续经历了大规模改造,以旧址重建为主,仅有少部分维持了历史原貌。这也给后续即将新建的展览温室以警醒,建筑设计应具备足够的文化和时代特征,结构和材料或将过时,但是建筑本身烙有深深的时代印记,是历史记忆的承载体,值得尊重和保护。

9.古植物温室内景

3.2 创新

巴黎植物园古老的温室硬件条件有限,然而,它却巧妙利用“旧瓶装新酒”,与生物多样性热点研究及植物科学前沿相结合,通过创新获得重生。不同于常见的单纯按植物分类系统或原产地布局的方式,新喀里多尼亚温室利用不同生境条件下的植被展示,体现了当地自然环境,给游客更宏观而直接的感受。古植物温室按照不同地质时期顺序排列的展陈方式则揭示了植物进化的悠久历史和不同类群之间更深层次的联系,贴近植物分类学和系统进化的前沿科学成果,具有重要的教育意义。

展览温室发展至今,植物保育的功能仍然重要,但逐渐减弱,部分移交给专注于保育和生产的后场专类温室,转而强调科普展示和社会活动。如邱园温带温室重新开放后引入了艺术表演,上海辰山植物园温室时常举行花展开幕式、音乐会、论坛等活动,西雅图的亚马逊球体温室(Amazon Spheres)用于会议、休闲,新加坡机场的星耀樟宜(Jewel Changi Airport)用于娱乐、购物;巴黎植物园温室依托于法国国家自然历史博物馆的背景,将植物保育与科普教育结合的形式值得借鉴。

4 结语

随着社会经济的高速发展,城市人口的快速增长,民众对于自然生活愈发向往,自然教育受到了空前的重视,人工自然的展览温室不再仅限于专业机构的引种保育和科学研究,成为更为广泛的学习、娱乐、办公、社交活动场所。建设热潮方兴未艾,越来越多的“存量”展览温室需要通过改造得以“重生”,其关键在于,尊重历史传承的前提下不断进行创新,深入挖掘植物本身的故事、历史,通过线索的场景化组织,展示植物的自然魅力和科学内涵,加强人与植物的互动,这样才能与社会、科学的发展方向相匹配,始终在历史潮流中占据一席之地。

致谢:感谢巴黎植物园李湉在本文撰写过程中提供的帮助。