川西北剑阁县猫儿塘二叠纪地层划分与对比

2020-06-17刘正元苑保国郄文昆段新国李忠权李国辉

刘正元,苑保国,黄 兴,戴 鑫,林 巍,牟 林,郄文昆,段新国,李忠权,李国辉

(1.油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学),成都 610059;2.国土资源部构造成矿成藏重点实验室(成都理工大学),成都 610059;3.中国石油西南油气田分公司 勘探开发研究院,成都 610041;4.中国科学院 南京地质古生物研究所和生物演化与环境卓越中心,现代古生物学和地层学国家重点实验室,南京 210008;5.中国科学院南京地质古生物研究所,南京 210008)

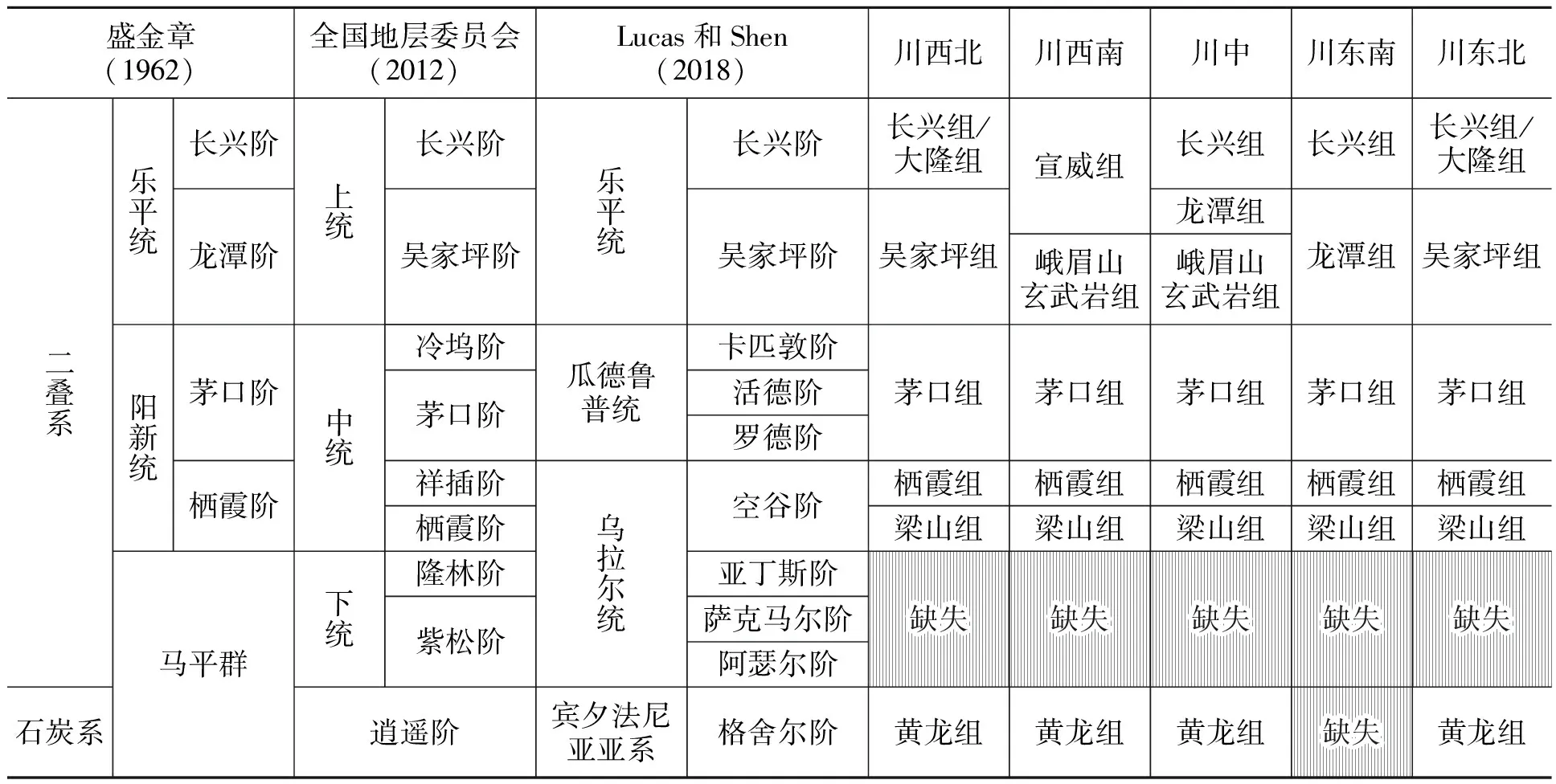

四川盆地是中国西部典型的含油富气叠合盆地,在四川盆地二叠系中发现了多个气田(或含气构造)[1-2]。川西北地区一直是四川盆地油气勘探的重要领域,随着2014年ST1井获得突破后,双鱼石区域已发现中二叠统栖霞组、下泥盆统观雾山组2套孔隙性白云岩产层[3]。目前双鱼石区块已部署15口钻井,提交栖霞组控制储量数百亿立方米,显示出川西北地区栖霞组具有良好的勘探前景。四川盆地二叠系由老到新依次被划分成梁山组、栖霞组、茅口组、龙谭组(或吴家坪组)和长兴组;到了川西南地区,与长兴组相当的地层被称为峨眉山玄武岩组和沙湾组(或宣威组)(表1),岩性上由碳酸盐岩演变为陆相玄武岩和碎屑岩[4-5]。

地层划分与对比是油气勘探的关键任务之一,也为后期构造运动及沉积储层的研究提供基础[6]。四川盆地二叠系长期采用二分法,为与国际二叠系划分相统一,在2000年全国地层委员会将二叠系确定为三分[4,7]。随着地层划分方案的改变,后期相应的一系列研究工作也需做出相应改变。本文重点对石炭系-二叠系界线、中二叠统栖霞组-茅口组界线、中二叠统-下二叠统界线、二叠系-三叠系界线这4个地层划分界线进行研究。华南地区受晚石炭世末期-早二叠世亚丁斯克期(Glacial Ⅲ)影响,中二叠统梁山组形成质优量大的铝土矿矿床[8]。中国石炭系-二叠系发育2~3套烃源岩,四川盆地梁山组、栖霞组及龙潭煤系烃源岩地化指标较好,有利于油气成藏[9]。四川盆地栖霞组-茅口组长期以来作为热点勘探层位之一,川西北地区栖霞组孔隙型白云岩储层及茅口组岩溶储层,多口钻井均有良好油气显示[10-11]。同时,华南地区是中国二叠纪-三叠纪海相地层保存最为完整、分布最为广泛的地区,由于二叠纪末期发生了地质历史上最大的一次生物灭绝,使得其地层和生物群一直是国内外学者研究的热点[12-15]。在华南地区针对贵州、四川等地多条剖面进行过形态研究,多是对腕足类化石和牙形石演化等研究[16-20]。

表1 四川盆地二叠系年代地层与岩石地层对照关系表[4]Table 1 Correlation of Permian chronostratigraphy and lithostratigraphy in Sichuan Basin

碳酸盐岩地层划分相对较为困难,对于四川盆地二叠系划分标准及划分依据也存在许多争议,如栖霞组-茅口组一直未有明确的划分标准,整体划分方法较为单一,缺乏多种方法综合划分对比标准等。且四川盆地各地区二叠系发育情况变化较大,分区域建立地层划分标准十分必要。本文选取川西北地区剑阁县猫儿塘剖面,通过野外剖面观察及镜下薄片鉴定等方法,将岩性特征与古生物特征相结合,并对比周边其他二叠系剖面特征,研究川西北地区二叠系划分标准及地层划分标志,为川西北地区地质规律研究及二叠系白云岩优质储层段开采研究提供更为精确、科学的证据,为后续基础地球科学研究和油气勘探开发的结合奠定基础。

1 猫儿塘剖面概况

猫儿塘剖面位于四川省广元市剑阁县上寺乡(图1),地处龙门山构造带,是松潘-甘孜褶皱带与扬子地台的过渡带,位于汉南-米仓山隆起带南缘。猫儿塘剖面位于公路旁,地层出露情况较好,剖面总长度为488.5 m,垂深427.83 m,共划分160层。该剖面自下而上发育中二叠统梁山组、栖霞组及茅口组,上二叠统的吴家坪组、大隆组,与下伏地层上石炭统黄龙组假整合接触,与上覆地层下三叠统飞仙关组整合接触(图2)。

选取猫儿塘剖面作为川西北地区实测标准剖面,原因如下:剖面顶底齐全,出露连续,且茅口组与吴家坪组间不整合界面清楚;构造运动少,未见断层、褶皱等,剖面整体为单斜构造,易于划分;剖面位于河边,经长期风雨及河水冲刷,覆盖物较少,易于观察;剖面中典型地质现象明显,如豹斑状灰岩及燧石结核等,仅部分露头被坡积物掩盖。

2 实验方法

对猫儿塘剖面进行了测量(图2),单层厚度≥50 cm进行单独分层描述,<50 cm进行合并分层描述。取样时尽量选择剖面的新鲜面,每层均取样并磨制岩石薄片,储层发育段每层均有铸体薄片、岩石物性测试,共制作岩石薄片160片、铸体薄片110片,物性分析42个,采集和鉴定微体古生物化石岩石薄片440片。描述岩性特征时从宏观到微观,敲取剖面的新鲜面进行观察,并用放大镜及质量分数(w)为5%的盐酸试剂和镁试剂对岩性进行初步鉴定。全剖面录制伽马曲线,地层倾角<45°,按斜距1 m逐点采集;地层倾角过于平缓时,按垂向真实厚度0.5 m内能确保有一个伽马数据确定数据采集斜距;地层倾角≥45°,按斜距0.5 m采集数据;对于重点岩性变化带及分层界线附近,根据实际情况加密伽马数据。

3 基于岩石学特征的地层界线划分

受晚石炭世末期-早二叠世亚丁斯克冰期影响,四川盆地及邻区都大范围暴露剥蚀,下二叠统缺失。中二叠世早期,华南地区处于海陆交互相,早先剥蚀的碎屑岩沉积为沼泽相的梁山组,川西北地区主要为梁山组煤系地层[8,22]。四川盆地二叠系底部梁山组以黑色页岩、碳质页岩及灰白色黏土岩等为主,夹煤线及粉砂岩。川北地区梁山组以铝质黏土岩为主,夹铝土矿及劣质煤层,厚3~30 m[23-24]。梁山组一直以来都是区域内铝土矿开发的重点层位,川北地区龙17井、元坝6井等都钻遇梁山组,多含大量铝土矿[25]。随着全球性海侵,海水迅速淹没了整个扬子台地,到了栖霞中期,已无陆源碎屑供给,发育浅水台地相碳酸盐岩沉积[26]。四川盆地栖霞组岩性以深灰-灰黑色薄-厚层状石灰岩为主,含薄层泥质条带,广元上寺剖面栖霞组广泛发育灰岩-泥灰岩韵律层[23,26]。川西北地区栖霞组发育晶粒白云岩及豹斑状灰岩等优质白云岩储层,主要集中在栖霞组第二段,双探1井、矿2井等都钻遇栖霞组,厚100~130 m[27]。茅口期海侵继承了栖霞期海侵的原貌,以浅水碳酸盐开阔台地沉积为主[28]。四川盆地茅口组岩性以浅灰-灰白色石灰岩为主,夹白云岩及白云质灰岩,含燧石结核或条带[23]。川西北地区茅口组厚120~300 m,下段以深灰色生屑微晶灰岩为主,夹黑色硅质条带或深灰色页岩;中段岩性为灰色厚层颗粒灰岩及微晶灰岩,偶见云化现象,含燧石结核或条带;上段岩性为灰色微晶灰岩,夹生屑灰岩,含黑色燧石结核或深灰-灰黑色燧石条带;广元、旺苍等地茅口组顶部以硅质页岩、微晶灰岩为主[29-31]。

中二叠世末期-晚二叠世初期遭受东吴运动抬升影响,吴家坪组与下伏茅口组呈假整合接触。峨眉山玄武岩喷发,提供陆源碎屑物质,四川盆地由浅海陆棚相变为海陆交互沼泽相[32-34]。四川盆地吴家坪组岩性以灰-深灰色泥晶灰岩为主,夹硅质层和硅、钙质页岩及煤线,含燧石结核[23]。川西北地区吴家坪组厚度为60~90 m,底部王坡页岩段在川西北地区岩性为黄绿色粉砂质泥页岩及铝土质泥岩,厚1~2 m[35]。晚二叠世中后期,川西北地区广旺海槽经基底断块快速沉积,形成深水海槽相,发育大隆组暗色泥岩、硅质岩等[36-39],还夹杂泥岩、砂岩、灰岩等岩性组合,富含假提罗菊石化石群[23]。据该地区广元朝天、广元长江沟、矿1井等多条剖面及钻井汇总统计,厚度为16.6~59.5 m,平均厚度为34.34 m[40]。飞仙关组底部常为一套稳定的薄层灰岩夹少量黄绿色页岩,向上为紫红色页岩、砂质页岩夹泥灰岩、粉砂岩等[41-42]。岩性地层划分情况如图3所示。

3.1 梁山组-栖霞组岩性界线

根据野外剖面观察,猫儿塘剖面第1层在马儿岩黏土矿洞内,地层出露良好,岩性为浅灰-浅黄灰色泥页岩,风化严重,页理发育,厚度为2.42 m(图4-A)。从岩性上判断该层为梁山组,与上覆地层生屑微晶灰岩的岩性差异较大,故认为第1层与第2层界线处为梁山组-栖霞组岩性界线。

3.2 栖霞组-茅口组岩性界线

根据野外剖面观察,猫儿塘剖面第2~第26层岩性主要为浅灰-深灰色薄-厚层状生屑微晶灰岩(图5-A、B),层间偶有钙泥质薄层充填,局部灰岩中泥质含量较重,岩层表面上呈强烈波状起伏。第27~第33层主要岩性为浅灰-灰白色块状藻粘结灰岩(图5-C)夹生屑微晶灰岩。第35~第51层岩性主要为浅灰-灰白色厚层-块状豹斑状灰岩(图4-C、图5-D)和生屑微晶灰岩(图4-B),局部发生白云石化作用,砂糖状白云岩及晶粒白云岩(图5-E)发育。从岩性上判断,第2~第51层为栖霞组,厚度为100.04 m。栖霞组下段灰岩晶洞溶孔及少量燧石结核发育,见微细水平层理及缝合线构造,局部白云石化明显,风化面呈刀砍纹状。栖霞组上段豹斑状构造大量发育,呈不规则分布,部分晶洞溶孔沿豹斑状构造发育,见小型溶洞及缝合线构造。

由于栖霞组-茅口组连续沉积,岩性与沉积特征变化不大,界线划分仅依靠岩性观察不够准确。第51层为豹斑状灰岩顶界,第52层被大量灰岩残坡积物掩盖,未见基岩出露;但根据地貌特征应为较软岩性构成的负地势,大致为茅口组底部层位,推测栖霞组-茅口组岩性界线划分在第51层与第52层界线处(图4-D)。

3.3 茅口组-吴家坪组岩性界线

根据野外剖面观察,猫儿塘剖面第52~第65层主要岩性为灰-深灰色中层-块状含泥生屑微晶灰岩(图5-F),局部泥质含量较高且在层中不均匀分布,形成眼球状构造(图4-E)。岩层中发育水平层理,见大量晶洞溶孔,其中第60~第61层发育较大燧石结核并沿层理分布。第65~第91层岩性以灰色-深灰色中厚层状-块状微生屑微晶灰岩为主,灰岩中砂泥质含量较高,在层中不均匀分布,呈眼球状构造。第92层岩性为燧石结核灰岩,向上至第100层岩性与第65~第91层岩性类似,局部见燧石结核。第101~第105层岩性为灰-深灰色中层-块状微晶灰岩,第106~第107层岩性为灰色薄层含生屑微晶灰岩与黑色薄层硅质岩互层(图5-G),两者厚度不稳定,呈不规则过渡。第108~第115层岩性为灰-深灰色块状生屑微晶灰岩,局部可见燧石结核,向上第116~第121层生物碎屑含量减少,岩性以灰-浅灰色中层-块状微晶灰岩为主。第122~第148层岩性以灰色中厚层-块状燧石结核灰岩为主(图4-F、图5-H),向上燧石结核含量减少,局部见似眼球构造。第149~第151层岩性主要为灰-深灰色薄层硅质岩与灰色薄层燧石结核灰岩互层,向上发育含钙硅质岩或硅质灰岩,顶部过渡为含泥硅质岩,易风化呈土状。

茅口组与吴家坪组界线常以吴家坪组底部王坡页岩段进行判定划分,王坡页岩段岩性特征与茅口组差异较大,易于识别。第152层为王坡页岩段,主要岩性为土黄色薄层状泥页岩及铝土质泥岩(图5-I),显水平层理,故认为茅口组-吴家坪组岩性界线划定在第151层与第152层界线处(图4-G)。则剖面第52~第151层为茅口组,厚度为284.87 m。

3.4 吴家坪组-大隆组岩性界线

根据野外剖面观察,猫儿塘剖面王坡页岩段向上至第156层底部岩性为深灰色薄层含生屑微晶灰岩夹深灰-黑灰色薄层泥岩(图5-J)及黑色薄层硅质岩,硅质岩中夹有一些浅灰色较小灰岩透镜体。吴家坪组与大隆组岩性界线常以大套薄层硅质岩层集中出现来划分,易于区分识别。第157~第158层出现大套灰-深灰色薄层硅质岩(图5-K),层间偶夹薄层泥岩,并风化呈叶片状。故认为吴家坪组-大隆组岩性界线划定在第156层与第157层界线处(图4-H),即剖面第152~第156层为吴家坪组,厚度为23.73 m。

3.5 二叠系-三叠系岩性界线

大隆组与上覆飞仙关组岩性差异较大,易于区分。第158层被残坡积物及植被掩盖,在地貌上呈凹槽状;第159层岩性为灰-黄灰色薄板状含泥灰岩(图5-L),水平层理发育。故认为二叠系-三叠系岩性界线划定在第158层与第159层界线处(图4-J)。剖面第157~第158层为大隆组,厚度为9.49 m。

4 基于古生物特征的地层界线划分

石炭纪主要发育浅水碳酸盐岩台地沉积,缺少远洋浮游和游泳生物(如牙形石和菊石类等),二叠纪中期牙形石含量较少,至晚二叠世晚期牙形石开始大量繁盛,开始具有重要的生物地层意义[7,45]。四川盆地古生物分带特征具体如图6。

4.1 有孔虫化石

4.1.1Staffella-Nankinella带

4.1.2Neoschwagerina带

猫儿塘剖面Neoschwagerina带总体上呈现2种组合特征,下部位于剖面37.2~42.7 m处,Staffella-Nankinella带延限至此的分子还较多,包括Staffella、Nankinella和Pisolina等;而上部从130 m以上,上述3个属明显减少,Schwagerina、Pseudofusulina、Chusenella等大量出现,表明Neoschwagerina带存在显著的发育差异。

4.1.3Neoschwagerinacraticulifera带

分布于该剖面的茅口组第一段顶部向上延伸,其岩性主要为灰色生屑微晶灰岩及燧石结核灰岩等。该带以Neoschwagerinacraticulifera的出现为标志,该分子是华南地区中二叠世孤峰期的典型分子,很多地区建有N.craticulifera带,指示茅口期早期。猫儿塘剖面该带上部主要发育Schwagerina、Nankinella和Chusenella属分子,具有较长的延限。

4.2 珊瑚类化石

猫儿塘剖面底部、栖霞组中部、茅口组下部和中部均产四射珊瑚化石,可识别出Hayasakaiaelegantula、Ipciphyllumipci。其中Hayasakaiaelegantula为栖霞亚统的标准化石;而Ipciphyllum为中二叠世,即茅口亚统的标准化石(图3)。

在剖面13 m处即出现栖霞亚统的标准化石Hayasakaiaelegantula,本文将其年代暂定为早二叠世。丛状复体珊瑚Hayasakaiaelegantula(图8-A)主要特征为单骸横切面近圆状至圆角多边形状,直径为1.5~2 mm;单骸分布均匀,平均间距多不超过单骸直径;体壁厚度中等,单骸间连接管较发育,床板完整;泡沫带发育,断续分布,未见隔壁刺。

在剖面220 m处即出现茅口亚统的标准化石多角状块状复体珊瑚Ipciphyllumipci,本文将其年代暂定为中二叠世。Ipciphyllumipci(图8-B)的主要特征为单骸直径为4~8 mm,隔壁数量(15~18)+(15~18);隔壁始端均达外壁,且楔状加厚,几乎未见泡沫板;间壁连续,“之”字形,两侧均加厚。纵切面上,横板带约占单骸直径的1/3;横板分为轴部和周缘两部分;轴部斜板向中板陡倾上升,多为一列;周缘横板在外侧向鳞板带上升;鳞板2~6列,为大小不太均一的泡沫状。

4.3 菊石类化石

猫儿塘剖面大隆组中部第157层中产大量菊石类化石,主要包括Penglaiteslaibinensis、Laibinocerascompressum、Pleuronodocerasdensiplicatum和Huananocerasperornatum等。此次研究共识别出长兴期2个菊石生物带,自下而上分别为Penglaites带和Pleuronodoceras带(图7)。可与朱利东等[37]在川北曾家等地区大隆组的Pseudotirolites-Chaotianoceras菊石组合带特征相对比。

Penglaites带见于大隆组第157层下部,化石量少,可见Penglaiteslaibinensis和Laibinocerascompressum,大致相当于长兴期最早的菊石Pseudostephanites带。

Pleuronodoceras带见于大隆组第157层中部,化石量大,可见Pleuronodocerasdensiplicatum、Huananocerasperornatum,相当于长兴阶下部Pseudotirolites带。

4.4 牙形类化石

猫儿塘剖面大隆组和飞仙关组中共采集50个牙形石样品,其中14个样品产牙形石分子,但是多为破碎的枝形分子,无法鉴定,不具有时代意义。在剖面381 m处,吴家坪组底部产大量Clarkinaguangyuanensis和Clarkinatranscaucasica,其相当于吴家坪阶部;在剖面411 m处大隆组底部产牙形石Clarkinawangi和Clarkinayini,相当于长兴阶下部和中部。该剖面大隆组上部和飞仙关组主要产破碎的枝形分子,主要为Hindeodussp.。

5 讨 论

川西北地区二叠系充填序列十分清楚,虽然部分地区厚度及岩性特征有所不同,但总体都能划分出6个地层单元,有利于开展二叠系划分对比工作及后续储层勘探开发研究等。以往针对川西北地区二叠系的划分方案也能在一定程度上开展地层划分对比工作,但其主要是针对岩石学特征或古生物特征,未能将两者结合匹配,从而更好地厘定地层划分标准。且川西北地区少有针对整个二叠系的划分方案,多是针对中二叠统或上二叠统单个的地层界线划分标准的判断,缺乏川西北地区二叠系标准地层剖面的建立。本文对川西北地区猫儿塘剖面进行详细研究(图3),系统划分了整个二叠系主要层段,分析了与前人研究的差异,结论如下:

川西北地区中二叠统-上二叠统界线划分相对较为统一,普遍划定在茅口组孤峰段与吴家坪组王坡页岩段的沉积界面处[35,51-52]。吴家坪组主要以Codonofusiella-Reichelinachanghsingensis组合带为特征[37,49]。猫儿塘剖面第152层见王坡页岩段,在剖面第151层处产大量Clarkinaguangyuanensis和Clarkinatranscaucasica牙形石,未见其他特征古生物,推测与该段剖面受残坡积物掩盖及取样较少等原因有关。且中二叠统-上二叠统古生物界线与岩性界线有几米的出入,出于方便地层对比考虑,本文以岩性界线为主。

川西北地区吴家坪组-大隆组界线划分中,多数学者认为吴家坪组灰岩与上覆硅质岩或硅质灰岩常为过渡层,以大套薄层硅质岩出现为作为划分标志。李子舜等[51]认为这种划分方式与剖面生物界线划分略有出入,但更利于地层对比。朱利东等[37]在川北曾家等地区以吴家坪组Codonofusiella-Reichelinachanghsingensis组合带与大隆组Pseudotirolites-Chaotianoceras菊石组合带特征进行区分。猫儿塘剖面第157层出现大套薄层硅质岩,且依据古生物特征划分2个菊石生物带:Penglaites带和Pleuronodoceras带,Penglaites带大致相当于长兴阶最早的Pseudostephanites菊石带,Pleuronodoceras带相当于长兴阶下部Pseudotirolites带,因此定义该层段作为吴家坪组-大隆组界线较为合适。

广元上寺剖面曾被选作二叠系-三叠系的全球界线层型剖面和层型点候选剖面之一,李子舜等[51]已经研究了近30年,根据岩性特征以大隆组硅质岩及含硅质灰岩与飞仙关组底部白色伊蒙混生黏土岩接触界面进行划分。生物特征划分在Pseudotirolites-Pleuronodoceras菊石带与Hypophiceras菊石层间,或Neogondolellasubcarinata-Neogondolellachangxingensis组合带的上限[19,51]。而朱利东等[37]在川北曾家等地区则以大隆组Pseudotirolites-Chaotianoceras菊石组合带与飞仙关组第一段Claraiawangi-Ophiceras组合带界线进行划分。二叠系-三叠系的传统界线位于Otoceras带的底部,但Otoceras分布局限,菊石化石Hypophiceras和牙形石化石Hindeodusparvus也可作为识别二叠系-三叠系界线的特征化石[51,53-55]。猫儿塘剖面按前人以菊石带顶界划分与岩性界线略有出入,主要由于大隆组菊石带向上的地层被残坡积物及植被掩盖,在地貌上呈凹槽状,不能有效取样论证,故主要以岩性特征对二叠系-三叠系界线进行划分。

综上所述,川西北地区猫儿塘剖面与该区其他二叠系剖面在岩石学特征及古生物特征上具有一定相似性,本文提出的二叠系划分方案与该区其他划分方案能形成一定的对比联系,为川西北地区地层学基础研究与油气勘探开发提供支撑。

6 结 论

本文通过建立川西北地区二叠系标准地层剖面,结合地层岩性特征及古生物特征,提出川西北地区二叠系划分标准及地层划分标志,为后续基础地球科学研究和油气勘探开发提供基础地质支撑,对提高地质规律研究及二叠系白云岩优质储层段开采研究提供依据。

a.川西北地区猫儿塘剖面二叠系自下而上可划分为5套地层:下统梁山组,中统栖霞组、茅口组,上统吴家坪组、大隆组。梁山组以浅灰-浅黄色泥页岩为主;栖霞组主要岩性为灰色豹斑状灰岩和生屑微晶灰岩;茅口组以灰色-深灰色生屑微晶灰岩和燧石结核灰岩为主;吴家坪组底部为王坡页岩段,向上岩性为灰色薄层-中层含生物碎屑灰岩夹深灰色-灰黑色薄层硅质岩和深灰-黑灰色薄层钙质泥岩;大隆组岩性为灰-深灰色薄层硅质岩(含钙硅质岩)。

c.猫儿塘剖面产较多的珊瑚化石,此次研究发现华南二叠纪标准分子Hayasakaia和Ipciphyllum,分别对应于早二叠世空谷阶和中二叠世卡匹敦阶。

d.猫儿塘剖面共识别出长兴期2个菊石生物带,自下而上分别为Penglaites带和Pleuronodoceras带,可分别与华南标准菊石生物带Pseudostephanites带和Pseudotirolites带对比。

e.系统分析讨论了整个二叠系界线与前人地层划分的异同,基本确认下二叠统-石炭系界线、中二叠统-上二叠统划分界线、上二叠统吴家坪组-大隆组界线及二叠系-三叠系界线,但二叠系顶界线及栖霞组-茅口组界线仍需要深入分析讨论,希望该工作有益于川西北地区二叠系的认识。