南华裂谷武陵次级裂谷西段Ⅳ级地堑大塘坡组地层特征对比与锰矿成矿预测

2020-06-16谢小峰袁良军杨炳南姚希财杨俊华

谢小峰,袁良军,潘 文,杨炳南,刘 健,姚希财,杨俊华

(1.中国地质大学(武汉)地球科学学院,湖北 武汉 430074;2.贵州省地质矿产勘查开发局103地质大队,贵州 铜仁 554300;3.自然资源部基岩区矿产资源勘查工程技术创新中心,贵州 贵阳 550004)

黔东锰矿矿集区既是是中国锰矿资源最丰富的地区,也是世界级的锰矿资源富集区之一。根据周琦等(2016;2017;2018)划分,它位于南华裂谷武陵次级裂谷(Ⅱ级),即武陵山巨型锰矿成矿带中。具体受武陵次级裂谷(Ⅱ级)中石阡-松桃-古丈Ⅲ级地堑盆地西段中的黑水溪-杨家湾、李家湾-高地-道坨、大屋、大塘坡和寨英-西溪堡等系列Ⅳ级地堑盆地的控制。同时,提出了南华纪“大塘坡式”锰矿床是一种新的锰矿床类型——含烃气液喷溢沉积型锰矿床(亦称“古天然气渗漏沉积型锰矿床”),并建立了该类型锰矿床裂谷盆地喷溢沉积成矿系统模式和找矿预测模型,具体指导黔东锰矿矿集区新发现四个世界级隐伏超大型锰矿床,实现我国锰矿找矿历史性突破(李建威等,2019)。

据周琦等(2013;2016;2017;2019)研究,华南南华纪含烃气液喷溢沉积型锰矿床是在Rodinia超大陆裂解背景下,发生锰矿大规模成矿作用的一次事件沉积。南华裂谷盆地(I级)分别由武陵、雪峰次级裂谷盆地和其间的天柱-怀化地垒三个Ⅱ级构造单元构成。武陵次级裂谷盆地中进一步可划分出2个Ⅲ级地堑盆地,1个Ⅲ级地垒和多个Ⅳ级地堑盆地(图1),黔东锰矿矿集区主要位于其中的石阡-松桃-古丈Ⅲ级地堑盆地的西段。锰矿床则分布在Ⅲ级地堑盆地中的Ⅳ级地堑盆地中心,地垒区域则无锰矿体分布。因此,Ⅳ级地堑盆地是该类型锰矿床的关键地质找矿标志之一。本文就黔东松桃地区石阡-松桃-古丈地堑盆地(Ⅲ级)中主要几个Ⅳ级地堑盆地大塘坡组地层特征进行详细对比,探讨各Ⅳ级地堑盆地大塘坡组地层的异同,进一步细化该类型隐伏锰矿找矿预测模型,指导该类型隐伏锰矿床的找矿预测工作。

图1 黔东及毗邻区南华纪早期武陵次级裂谷盆地结构与构造古地理图(据周琦等,2016修改)

Fig.1 Structural and tectonic paleogeographic sketch of the Early Nanhua period Wulin secondary rift basin in the Eastern Guizhou and its border area

1—控制Ⅲ级地堑盆地和地垒的同沉积断层;2—控制Ⅳ级地堑盆地和地垒的同沉积断层;3—同沉积断层编号;4—Ⅳ级地堑盆地及所控制的锰矿床名称;5—Ⅲ级地堑盆地;6—Ⅲ级隆起;7—研究区大地构造位置;8—区域性断裂及地块边界;9—Ⅰ级裂谷盆地边界

1 主要Ⅳ级地堑盆地

黔东松桃地区石阡-松桃-古丈地堑盆地(Ⅲ级)中较典型的Ⅳ级地堑盆地主要有5个,分别为黑水溪-杨家湾地堑盆地、李家湾-高地-道坨地堑盆地、大屋地堑盆地、大塘坡地堑盆地、寨英-西溪堡地堑盆地。每个Ⅳ级成锰地堑盆地包含有数个锰矿床(表1)。

表1 研究区Ⅳ级地堑盆地划分表

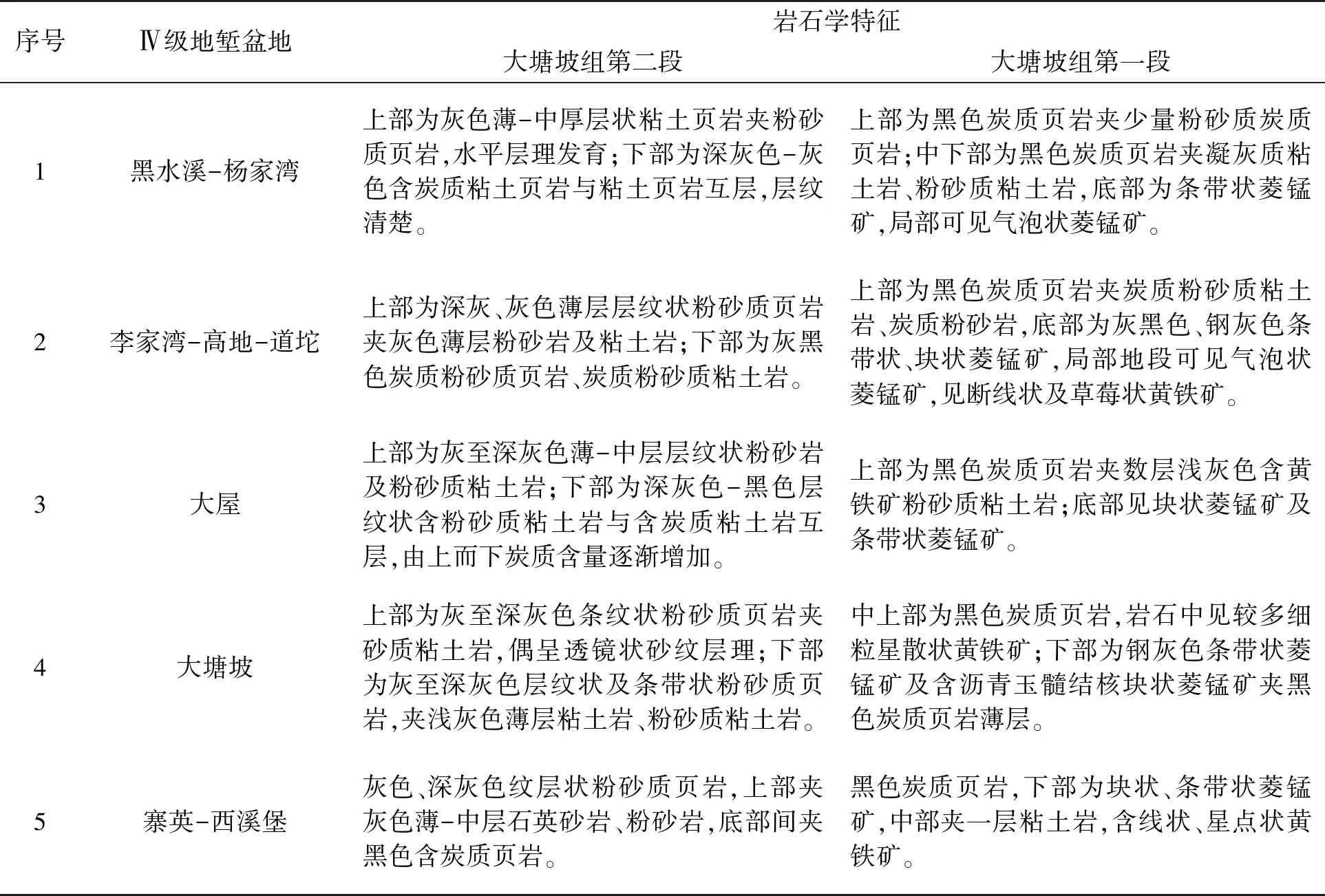

2 大塘坡组地层岩石学特征对比

通过收集整理研究区地质勘查及科研成果资料(谢小峰等,2014;安正泽等,2014;张遂等,2018;谢兴友等,2018;张平壹等,2018;袁良军等,2019),总结出各Ⅳ级地堑盆地中大塘坡组地层岩石学特征(见表2)。本区南华系大塘坡组(Nh2d)地层划分为两大段,即大塘坡组第二段(Nh2d2)及大塘坡组第一段(含锰岩系)(Nh2d1)。

2.1 大塘坡组二段

本区各Ⅳ级盆地大塘坡组地层岩石学特征基本类似,其中大塘坡组第二段岩性主要为灰、深灰色薄-中层粉砂质页岩或灰色粘土岩及两者的互层,底部为炭质粉砂质页岩、炭质粘土岩,越往深部,炭质成分增加,岩石颜色逐渐变深。

2.2 大塘坡组一段(含锰岩系)

大塘坡组第一段岩性主要为黑色炭质页岩,黄铁矿普遍发育,呈星点状、条带状分布,底部一般为块状、条带状菱锰矿。所不同的是,在大塘坡、李家湾-高地-道坨及黑水溪-杨家湾成锰地堑盆地中的铁矿坪、高地、杨家湾等矿床中可见气泡状菱锰矿。

表2 大塘坡组地层岩石学特征对比表

3 大塘坡组地层厚度特征对比

通过收集整理统计研究区各Ⅳ级地堑盆地锰矿床大塘坡组地层厚度,统计结果见表3,从表3中可以看出,不同Ⅳ级地堑盆地整个大塘坡组地层厚度差别较大,厚度最小的为黑水溪-杨家湾地堑盆地,平均为181.59 m,最厚的为寨英-西溪堡地堑盆地,平均为457.18 m。其他盆地一般厚度介于200~250 m之间。

3.1 大塘坡组二段

从表3中可以看出,本区不同Ⅳ级地堑盆地大塘坡组第二段地层厚度差别较大,黑水溪-杨家湾地堑盆地相对较薄,平均为131.14 m,寨英-西溪堡地堑盆地最厚,平均为408.75 m,李家湾-高地-道坨和大塘坡地堑盆地厚度差不多,平均分别为216.37 m和221.92 m。

3.2 大塘坡组一段(含锰岩系)

从表3中可以看出,不同Ⅳ级地堑盆地大塘坡组第一段地层厚度有一定差别,但是没有第二段大,大屋和大塘坡地堑盆地平均厚度接近且相对薄一点,分别为20.30 m和18.52 m,而李家湾-高地-道坨、寨英-西溪堡及黑水溪-杨家湾地堑盆地平均厚度接近且相对厚一点,分别为32.27 m、37.02 m及39.78 m。

表3 大塘坡组地层厚度对比表

4 矿石品位及矿体厚度特征对比

黔东松桃地区南华纪“大塘坡式”锰矿体主要赋存于各Ⅳ级地堑盆地大塘坡组第一段(含锰岩系)底部,本次收集整理统计研究区各Ⅳ级地堑盆地锰矿床矿石品位、矿体厚度数据,统计结果见表4,从表4中可以看出,大塘坡地堑盆地锰矿石平均品位最高,为19.52%,黑水溪-杨家湾地堑盆地最低,为14.13%;李家湾-高地-道坨地堑盆地矿体厚度平均值最大,为3.85 m,大屋地堑盆地矿体厚度平均值最小,为1.34 m。

表4 锰矿品位及矿体厚度对比表

5 矿石相特征对比及锰矿成矿预测

在Ⅳ级地堑盆地中,以喷溢口(一般为狭长带状)为中心向外,依次可明显地划分出中心相、过渡相和边缘相三个含烃气液喷溢成矿的特征相带,而在成矿过程中形成的中心相、过渡相和边缘相是隐伏锰矿体的空间定位与找矿预测的关键标志(周琦等,2013)。

5.1 黑水溪-杨家湾地堑盆地

黑水溪-杨家湾地堑盆地出露完整,盆地中心走向为北东65°~70°左右,盆地展布长大于10 km,北东延伸至重庆市境内,盆地宽2.5~3 km。垂直盆地走向方向的剖面形态,表现为一北西缓、南东陡的Ⅳ级地堑盆地(谢兴友等,2018)。出现有完整的中心相、过渡相及边缘相。

中心相:位于杨家湾锰矿床ZK402至ZK203一线为中心,呈长轴方向北东65°~70°椭圆状分布,长约1 100 m,宽约500 m。其主要特征为含锰岩系下部菱锰矿体中出现气泡状菱锰矿石和喷溢成矿过程中产生的系列软沉积变形纹理、渗漏管构造等,一般锰矿石品位高,矿体厚度大,主要为气泡状、块状和少量条带状菱锰矿。

过渡相:以围绕中心相呈环带状分布为特征,主要以块状菱锰矿石及条带状菱锰矿石为特征,发育2-3层菱锰矿体,锰矿体品位较中心相低,含锰岩系厚度也较中心相区有所减薄。

边缘相:以围绕过渡相呈环带状分布为特征,主要为条带状锰矿石和与炭质页岩互层为特征,锰矿体品位又较过渡相低。含锰岩系厚度较过渡相区明显减薄,越靠近地堑盆地边缘,菱锰矿体厚度越来越薄,直至尖灭。

该盆地目前已查明锰资源储量2 000余万t,盆地北东端延入重庆市境内,南西端仍在向石梁南部延伸,勘查程度较低,成矿条件有利,找矿资源潜力大,预测资源量超过5 000万t。

5.2 李家湾-高地-道坨地堑盆地

李家湾-高地-道坨地堑盆地出露完整,盆地中心走向大致为北东65°~70°左右,盆地展布长大于35 km,盆地宽3~5 km。在平面上呈现中部宽缓向北西凸出、两端向南东逐渐收敛,形成 “新月形”的地堑盆地,在横向剖面上显示出南东陡、北西宽缓的“箕状”地堑盆地(袁良军等,2019)。盆地出现有完整的中心相、过渡相及边缘相。

中心相:大致以李家湾锰矿床ZK107孔至高地锰矿床ZK2715孔一线为中心,其长轴方向为北东65°~70°。主要特征是含锰岩系下部菱锰矿体中均出现被沥青充填的气泡状菱锰矿石和喷溢成矿过程中产生的系列软沉积变形纹理、底劈构造等,一般分布有多层菱锰矿体,锰矿体平均品位最高,出现一层或多层凝灰质粘土岩等,主要分布在道坨-高地-毛塘-李家湾一带,呈长椭圆状分布,其南西侧目前尚未控制圈边,已控制的该相带宽1.2~1.8 km,长大于5 km。

过渡相:以围绕中心相呈环带状分布为特征,主要以块状菱锰矿石及部分条带状菱锰矿石为特征,发育2-3层菱锰矿体,锰矿体品位较中心相低,含锰岩系厚度也较中心相区有所减薄。主要分布在锅厂、关口坳、乌罗镇、红岩、耿溪、乜江及杨立掌、毛塘、大路等一带大致限定的区域,该相带单侧宽150~1 500 m,长大于20 km。

边缘相:以围绕过渡相呈环带状分布为特征。主要为条带状锰矿石和与炭质页岩互层,锰矿体品位又较过渡相低,含锰岩系厚度较过渡相区明显减薄。越靠近地堑盆地边缘,菱锰矿体厚度越来越薄,直至尖灭,在高地锰矿床边缘相的北西、南西侧的边界尚未完全控制。

该地堑盆地两端闭合位置目前还未控制,高地锰矿床位于其中部,李家湾锰矿床及杨立掌锰矿床、道坨锰矿床及大路锰矿床分属其南西段、北东段,高地锰矿床北侧、李家湾锰矿床北侧和锅厂-李家湾地区及道坨及大路锰矿床北东侧均是锰矿找矿十分有利的区域,成矿地质条件好、资源潜力较大。该地堑盆地除目前已查明锰资源量3.4亿t,预测至少还有2亿t的找矿潜力。

5.3 大屋地堑盆地

大屋地堑盆地出露不完整,仅残存出露盆地北西部分,盆地的中心相及西南缘已被剥蚀。盆地中心走向大致为北东70°左右,推测盆地展布长大于14 km,盆地宽约4 km(张平壹等,2018)。

中心相:大屋锰矿含锰岩系内无凝灰岩层、矿体单一较薄呈条带状构造。从两界河组、含锰岩系、锰矿体厚度递增规律尚未达到峰值,因此大屋锰矿的中心相可能在较南东的齐公坡一带的长3.2 km、宽600 m的区域,但已被风化剥蚀。

过渡相:为盆地中两界河组、含锰岩系、矿体厚度由边缘相向中心相峰值递增区域。北西以大坳、大屋为界,南东以柳树塘、竹沟为边长大于14 km、宽1.5~2.6 km。矿层单一,矿体厚度较中心变薄且呈条带状,无凝灰岩层产出,锰矿品位介于15%~18%。

边缘相:为盆地过渡相带与两侧黑色页岩相带间的狭长地带(长大于14 km),短轴方向范围极窄距过渡相约500 m。边缘相矿体主要为层纹条带状、品位低于15%,厚度较薄,含锰岩系、底板两界河组厚度均变化至最低。

该地堑盆地的中心相及西南缘已被剥蚀,除目前已查明锰资源量1 200余万t,预测还有300~500万t的找矿潜力。

5.4 大塘坡地堑盆地

大塘坡地堑盆地出露不完整,大部分已被剥蚀,仅剩盆地北西侧残端,喷溢中心的结构构造特征出露于地表。盆地中心走向大致为北东65°~70°左右,推测盆地展布长大于20 km,盆地宽约3~5 km。

中心相:主要分布在大塘坡锰矿床内铁矿坪、吊水洞、中山等地,其长轴方向为北东65°~70°。主要特征是发育一系列典型的含烃气液喷溢沉积构造,如被沥青充填的气泡状构造、底辟构造、渗漏管构造、泥火山构造和软沉积变形纹理等。锰矿体平均品位最高、平均厚度最大。

过渡相:仅出露北西段,大部分已被剥蚀。同样以围绕中心相呈环带状分布为特征,主要以块状菱锰矿石及部分条带状菱锰矿石为特征,发育多层菱锰矿体,锰矿体品位较中心相低,含锰岩系厚度也较中心相区有所减薄。

边缘相:仅出露北西段,大部分已被剥蚀。以围绕过渡相呈环带状分布为特征,主要为条带状锰矿石和与炭质页岩互层,锰矿体品位又较过渡相低,含锰岩系厚度较过渡相区明显减薄。越靠近地堑盆地边缘,菱锰矿体厚度越来越薄,直至尖灭。

该地堑盆地大部分已被剥蚀,在北东端松桃邓堡一带已基本圈边,南西端已剥蚀殆尽,残留的大塘坡锰矿区范围内勘查程度高,目前已查明资源储量1 000余万t,找矿资源潜力不大。

5.5 寨英-西溪堡地堑盆地

寨英-西溪堡地堑盆地出露完整,盆地中心走向大致为北东65°~70°左右,盆地展布长大于30 km,盆地宽5~8 km。该盆地在平面上呈现北东部宽缓,南西部相对狭窄,盆地出露有完整的中心相、过渡相及边缘相(张遂等,2018)。

中心相:该盆地存在两个喷溢中心,分别位于ZK1012、ZK1010、ZK414、ZK614、ZK1208和ZK5011、ZK4409一带,以前者为主。长度大于2 000 m,宽度1 000~1 500 m。主要特征是普遍见有喷溢沉积构造和软沉积变形纹理,见较多的草莓状黄铁矿,δ34S出现异常高的正值,ZK1010孔中黄铁矿的δ34S最高可达66.66‰,大于60‰,锰矿体夹有凝灰岩透镜体,以块状锰矿石为主,矿石品位最高,一般大于20%,矿体厚度和含锰岩系厚度最大。

过渡相:是盆地的主体,其主要特征是在锰矿体上下及矿体中,以水平层理为主,可见较多的草莓状黄铁矿,δ34S出现也出现异常高的正值,但明显较中心相有所降低,一般为55‰~60‰,锰矿体中一般不含碳玻屑晶屑凝灰岩透镜体,主要为一层矿体,以条带状锰矿石为主,块状锰矿石次之。矿石锰品位中等,一般15%~17%,锰矿体厚度与含锰岩系较中心相区减小。

边缘相:分布宽度较窄,其主要特征有:锰矿体中及上下含锰岩系中,为水平层理,草莓状黄铁矿明显减少,δ34S高正的值迅速降低,为40‰~55‰,主要为条带状锰矿石,并夹多层炭质页岩。锰矿石品位较低,一般12%~16%,锰矿体厚度与含锰岩系厚度均较小。

该地堑盆地往北西、北东和南西方向均未完全控制,锰矿找矿潜力巨大。该地堑盆地除目前已查明锰资源量3亿t,预测至少还有2亿t的找矿潜力。

6 结论

通过对黔东松桃地区各Ⅳ级地堑盆地大塘坡组地层特征进行详细对比研究后,总结出如下几点认识:

(1)不同Ⅳ级地堑盆地大塘坡组岩石特征基本类似,大塘坡组第二段岩性主要为灰-深灰色薄-中层粉砂质页岩或灰色粘土岩及两者的互层,底部为炭质粉砂质页岩、炭质粘土岩,越往深部,炭质成分增加,岩石颜色逐渐变深;大塘坡组第一段岩性主要为黑色炭质页岩,部分夹凝灰岩及白云岩透镜体,同时产于大塘坡组一段中的锰矿石类型有所不一样。

(2)不同Ⅳ级地堑盆地大塘坡组地层厚度不一样,前人研究大塘坡组不同组段厚度与锰矿有着正相关关系,该认识应该要限定在同一Ⅳ级成锰地堑盆地内才成立。大塘坡组地层厚度在寨英-西溪堡地堑盆地最厚,其次为李家湾-高地-道坨及大塘坡地堑盆地。

(3)不同Ⅳ级地堑盆地大塘坡组地层中锰矿石品位及厚度不一样,大塘坡地堑盆地锰矿石平均品位最高,为19.52%,黑水溪-杨家湾地堑盆地最低,为14.13%;李家湾-高地-道坨地堑盆地矿体厚度平均值最大,为3.85 m,大屋地堑盆地矿体厚度平均值最小,为1.34 m。

(4)通过对各Ⅳ级地堑盆地矿相(中心相、过渡相、边缘相)特征总结及对比后,发现寨英-西溪堡、李家湾-高地-道坨地堑盆地最完整,其次为黑水溪-杨家湾地堑盆地,其找矿潜力最大,为今后锰矿找矿工作的重点地区。