从铜镜中看佛教在中国的传播

2020-06-15尹钊赵伊雯戴雪峰

尹钊 赵伊雯 戴雪峰

佛教的产生距今已有两千五百多年,西汉时期,佛教传入中国,经过魏晋南北朝的发展,至隋唐已经进入鼎盛时期。历代统治者大多以此来作为愚民的工具,宣称人们应该逆来顺受,多做善事,以期有个好点的来世。因此,佛教思想渗透到上层社会和下层社会的各个方面,从而形成了一套完整独特的观察世界、认识世界的哲学观和服务社会、普渡众生、多姿多彩的佛教文化。

中国铜镜在历史发展过程中源远流长,它品种繁多、千姿百态,成为中国古代文化传播中的一个重要板块。正因为佛教在中国传播甚广,占据着中国古代思想的一个重要脉络,因此佛教思想不可避免地渗进铜镜文化。下面,我们按照佛教发展的兴衰选择铜镜中的一些佛教人物展现给大家,以便让大家从中了解佛教在中国的发展。

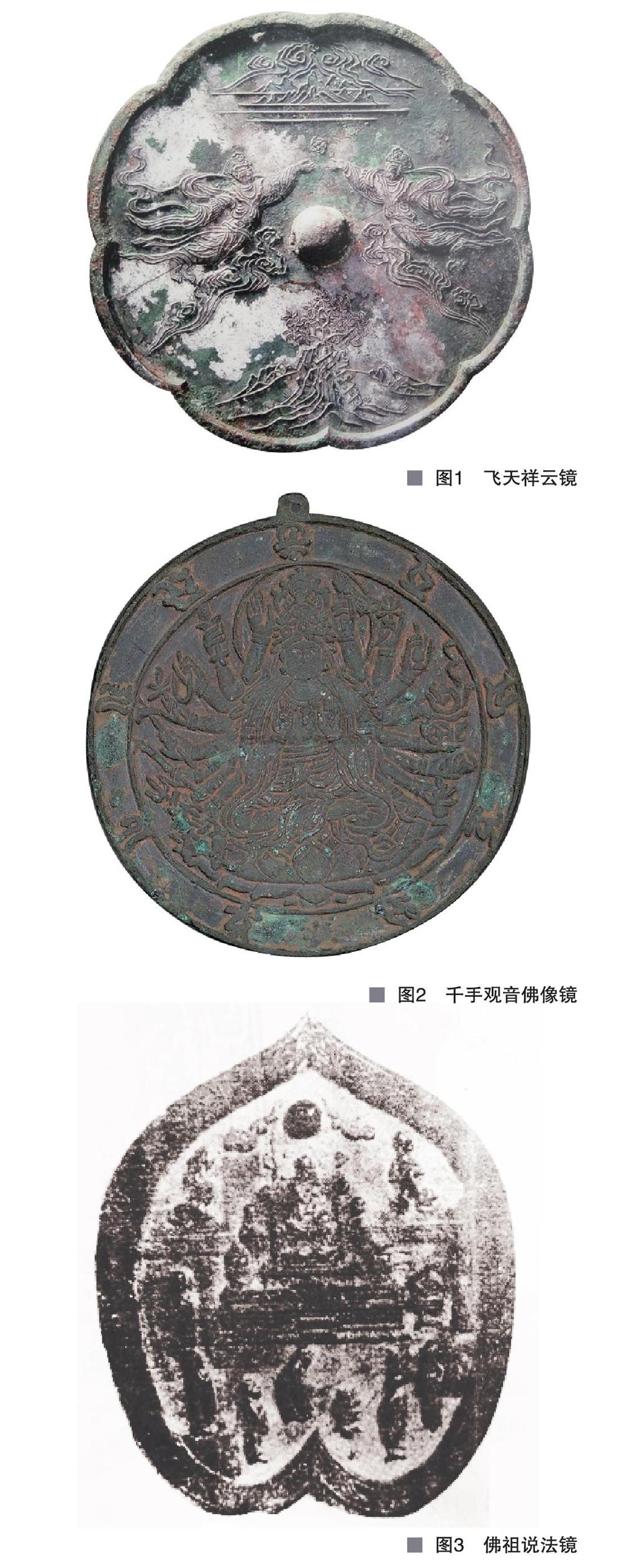

图1为飞天祥云镜,唐代,直径25.3厘米,中国国家博物馆藏。八出葵花形,两侧各有一位由祥云托浮的飞仙,头戴宝冠,衣襟飘逸。

飞天,梵文名“乾达婆”,漢译名“香音神”,是佛教崇信的诸神之一。当释迦牟尼说法达到高潮时,飞天们自天而降,她们身绕飘带,手托花盘,散布香花。佛教中把空中飞行的天神称为飞天,飞天多画在佛教石窟壁画中。所以飞天也是佛教中的诸神之一。

图2为千手观音佛像镜,直径12厘米,宋代,中国嘉德2007年秋季拍卖会拍品。圆形挂镜,镜面居中为一尊千手千眼观音,外区为一组文字,似梵文。观音即佛教大慈大悲菩萨,道教改观音为观音大士。此镜应为佛道教用镜。

观音菩萨,是“南无大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨”的简称,又作南无观世音菩萨、观自在菩萨、光世音菩萨等,从字面解释就是“观察(世间民众的)声音”的菩萨,是四大菩萨之一。她相貌端庄慈祥,经常手持净瓶杨柳,具有无量的智慧和神通,大慈大悲,普救人间疾苦。观世音菩萨:中国民间流传最广泛的人物,她的形象遍布全国各地寺庙之中,绘画、雕塑及许多工艺品中也有其形象,她集智慧、慈悲、救苦救难等良好品德、真善美于一身,受到人们的爱戴和尊重。她的传说多次出现在中国的文学作品及民间传说之中。

图3为佛祖说法镜,长20厘米,宋代。心形,主纹为佛祖释迦牟尼说法的场面,佛祖高坐法台之上,左右及前面弟子环列,聆听佛祖讲授佛法。

佛祖释迦牟尼大约与我国孔子同时代。他是古印度北部迦毗罗卫国(今尼泊尔境内)的王子,属刹帝利种姓。据佛经记载,释迦牟尼在19岁时,有感于人世生、老、病、死等诸多苦恼,舍弃王族生活,出家修行。35岁时,他在菩提树下大彻大悟,遂开启佛教,被世人尊为神明。

图4为北京故宫博物院收藏的宋代龟鹤佛像镜,直径14.6厘米。该镜为小圆钮。右侧一立佛,有背光,身后一松如伞覆于上。佛前一龟、一鹤。钮左侧饰一小立佛,亦有背光,脚下云纹。素缘。

图5为迦陵频伽纹镜,直径22.8厘米,辽代,辽宁省博物馆藏。镜背饰凸线迦陵频伽纹,两佛舒展双翅,头载莲冠相对而立。频伽纹为佛教题材,流行于唐代。

迦陵频伽鸟之音译名颇多,意译名则有好声鸟、妙音鸟等,音声美妙为其最大特色,只有佛音能胜之,故佛教经典中常以其妙音譬喻佛、菩萨说法议论之音,而其于卵中能鸣之特性,则常被用于比喻菩提之功德势力与智慧。佛教艺术中其造型是上半身为人、下半身为鸟之相,目前于中国境内所发现之年代最早者,推定为东魏武定七年所作。以之与中、印两地原有之人头鸟神比较,发现其图像乃转化自印度紧那罗人头鸟之形,而非源于中土。它应是佛教供奉的神。

图6为达摩渡海菱花镜,直径15.4厘米,金代,中拍国际拍品。八瓣菱花形,镜钮右侧海面立着达摩,身披袈裟,手持法器,逐浪前进,制作精良。

菩提达摩,意译为觉法。自称佛传禅宗第二十八祖,为中国禅宗的始祖,故中国的禅宗又称达摩宗。

达摩被尊称为“东土第一代祖师”“达摩祖师”,与宝志禅师、傅大士合称梁代三大士。于中国南朝梁武帝时期航海到广州。梁武帝信佛,达摩至南朝都城建业会梁武帝,面谈不契,遂一苇渡江,北上北魏都城洛阳,后卓锡嵩山少林寺,面壁九年,传衣钵于慧可。后出禹门游化终身。达摩在中国始传禅宗,“直指人心,见性成佛,不立文字,教外别传”。佛陀拈花微笑,迦叶会意,被认为是禅宗的开始。不立文字的意思是禅是脱离文字的,语言和文字只是描述万事万物的代号而己。这也是为什么慧能大字不认识一个,却通晓佛经的原因,只要明心见性,了解自己的心性,就可以成佛。经二祖慧可、三祖僧璨、四祖道信、五祖弘忍、六祖慧能等大力弘扬,终于一花五叶,盛开秘苑,成为中国佛教最大宗门,后人便尊达摩为中国禅宗初祖,尊少林寺为中国禅宗祖庭。

图7为《铜镜史典》收录的一面金代佛教人物长柄镜。

图8为《铜镜史典》收录的一面大德元年观音镜。镜背正中为一高浮雕的观音像,下为水波纹。

图9为《铜镜史典》收录的一面明代千手佛纹镜。此镜无钮,中间有一千手佛像,其外饰一周铭文。

佛教元素出现在铜镜中的情况还有很多,限于篇幅的原因,我们就不在这一一列举了。但就所展示的铜镜而言,我们可以看到佛教在中国思想中具有重要意义。那么佛教人物究竟是什么时候出现在铜镜上的呢?这也是很多人探究的。我们从《故宫藏镜》一书中找到了线索。

图10是一面北京故宫博物院收藏的三国佛塑镜。此镜直径22.1厘米,圆形钮座。内区以四圈状乳丁相隔为四部分,各饰佛像人物一组。外围半圆块和方枚各十四,半圆块饰漩涡纹,方枚各饰铭文四字,可连读。外区为画纹带,缘饰以菱形格纹。铭文:“吾作明竞,幽炼三商,口口口刑,大吉口年,益口口口,口堂宜行,官口位至,三公九卿,侯相天王,百子家平,口口口口,口口口口,口口口口,口如吾言。”

此镜纹饰图案、造型及铸造方法均与三国吴所出之神兽镜同,当属同一时期作品。此类镜曾出土于湖北省鄂州一带,极少见,为佛教早期从南方传入我国的物证,弥足珍贵。我们查找了大部分的铜镜资料,至今我们未发现更早的刻画佛教人物的铜镜。

在上面我们已经看到了不同时代的佛像在铜镜上的展现,实际上铜镜上的佛像发展情况也正好印证了佛教在中国的发展史。它产生于印度的佛教,由于文化传统和社会背景的不同,在许多方面都与中国固有的思想文化存在着巨大差异。但佛教传入中国以后,逐渐与中土原有的思想文化相适应。因此佛教在中国的传播与发展是一个不断中国化的过程。富有中国文化特色的中国佛教,可以说是人类历史上延续时间最久、传布范围最广、影响深远、包罗万象的思想运动和文化运动。

佛教初传中国,依附于黄老,当时人们把它看作方术的一种,或者是看作当时民间流行的信仰或巫术之一。佛教的精深教理在当时也不为人们正确理解,灵魂不灭和轮回报应的思想是人们理解的最初的佛教义理。从历史上看,佛教自两汉时经西域传至中国内地后,在相当长一个时期内,它只是在皇室及贵族上层中间流传,一般百姓很少接触。到东汉末年,佛教开始在社会上有进一步的流传。汉译佛经的老庄化倾向不仅有利于佛教思想在中土的传播而且也加深了魏晋玄学的形成与发展以及玄佛合流的出现。汉代译经还十分注意对以儒家名教为主要代表的中国传统社会伦理的迎合。总之,这时佛教还不为大多数中国人熟知,主要流行于上层社会,处于依附于道家或道教的情况。

两晋时,随着魏晋玄学的盛行,佛教也依附于玄学而得以大兴。佛学正在开始从依附老庄玄学独立出来;汉人对于佛教义理已经有了自觉的需要,开始走出汉地到西方去求得佛经。佛教已经开始从贵族府第走向了社会,在民间流传开来。

三国两晋时期,佛教在与中国固有思想文化的相互冲突与相互融合中得到了迅速的传播与发展,特别是社会的分裂与动荡不安,百姓的苦难与被拯救的渴望,为佛教的传播提供了良好的土壤,使佛教得以赶超中土原有的各种宗教信仰而与传统的儒、道并存并进,为隋唐时期与儒道形成三足鼎立之势奠定了基础。而图10的铜镜正是反映了此时佛教走入大众民间的过程。

南北朝时期是佛教与儒道关系全面展开,也是佛教在三教关系中进一步发展的时期。随着佛教的日趋兴盛,南北朝的统治者把佛教看作有助统治和维持社会太平的工具,除了扶持佛教外,还对其加紧控制管理,建立了佛教的僧官制度。北朝佛教重视戒律与禅定,推动了起塔造像的活动。在民间下层,观音信仰、弥勒信仰以及净土信仰弥漫各地。在南朝,佛教与社会的矛盾主要表现为思想文化的争论。在北朝,北魏太武帝和北周武帝都发动过“灭佛的活动。

佛教在隋唐时进入了兴盛时期。在这个时期,民间佛教也广泛流传,而铜镜中表现出丰富的佛教人物,正印证了佛教的兴盛。在僧人中有不少学问高超的人前往印度取经留学,回国以后在国家组织的译场从事佛经的翻译工作,更促进了佛学的繁荣。经过了长达几百年的佛经翻译活动与佛教义学的研习论争,僧人对佛教的理论有了更深入的认识,加上地域性的佛教特点,中国佛教的品格最终形成,标志着外来佛教文化已经完成了同中国固有传统的融合,中国佛教真正走向自立。佛教还深刻地影响了当时哲学、艺术、建筑等领域,促进了中外宗教文化的交流,佛教文化开始大规模地走出国门,流向朝鲜、日本以及越南。同时,汉地佛教还先后传入西藏地区、云南保族和大理白族地区,对各族人民的精神生活产生了一定的影响。这个时候出现了大量佛教图像的铜镜,图1也是其中之一。

而8世紀中叶时,唐武宗开始了中国历史上第4次灭佛行动,佛教受到致命打击,晚唐五代之后,只有禅宗还有发展,净土宗仍在流行。

入宋以后,佛教虽然趋于衰微,但仍然有所发展,特别是它传播的范围和在中国民众中的影响,都达到了相当的程度,它对社会生活和文化领域的渗透,也日益加深。朝廷对佛教进行总体上的控制,同时利用佛教来为国家创造收入。随着印刷术的发展,宋代雕刻了汉文大藏经,这时佛教有助于社会道德的建立。在理论上,佛学进一步世俗化,各种法会不断,佛教的仪式日益丰富,寺院活动更为商业化。这个时候大量铜镜出现在民间,图2、3、4正反映了如此隋况。

辽代佛教最为兴盛的是华严宗和密宗。皇室提倡佛教,帝后动辄斋僧,民间流行“色社”的团体。金人治国用儒术,辅助社会用佛教,留给后世的是刻本大藏经《赵城藏》。图5的铜镜也反映了当时佛教的发展状况。

元代统治者尊奉藏传佛教,以喇嘛为帝师,特别利用藏传佛教来稳定西藏和蒙古地区。在藏地,佛教出现了数支派别;在内地,天台宗流行于江浙带,还有宋以来形成的白莲教和白云宗。图8则反映了佛教在此时广泛传播的盛况。总之,这一时期的佛教在民间具有更强大的生命力。

明清两代,佛教进一步衰退。明初统治者从制度上限制佛教的社会地位,将佛寺分为“禅”“讲”“教”三种。每种寺院的僧人,连穿什么样的衣服也有规定。清代沿袭明制,加强僧官制度,内地主要仍为禅净两宗流行,寺院流行做佛事,面对佛教在民间的世俗化和商业化,特别提出了读经的重要性。图9即是表现这种状况。清末,法相宗曹经一度重兴,但并未能扭转佛教下滑的趋势。在藏区和蒙古地区,佛教在经过宗喀巴大师的宗教改革后,有了更大的发展,并且最终形成了“政教合一”的特有的社会制度。在云南边陲地区,来自缅甸与泰国的南方上座部佛教传入,最终成为这地区的主流佛教。

民国时期,佛教仍处于不景气之中。随着西方民主思想与科学思想的广泛宣传,批判封建思想和非难宗教的思想一时成为思想界的新文化任务之一,与封建思想和落后制度相联系的佛教自然受到了冲击。佛教为了救教,致力于内部的整理及改革。佛教界成立了中华佛教会,试图重新振兴佛教。释大虚提出了改革佛教的三大主张,但成效不大。随着世界佛学的研究,中国的学术界也开始采用西方的科学方法来研究佛教,取得了不少的成果。

总之,佛教自古印度传入中国以来,与中国传统文化充分结合从而形成了具有中国文化特色的中国佛教,它在深刻影响着中国文化及其他各个领域的同时,远播海外,特别是在改革开放后,在政府的大力支持和帮助下,在全国佛教界和佛学界的共同努力和积极工作下,中国佛教的发展是振奋人心的,它已经取得了可喜的成绩,其前景一片光明。可以说,中国佛教起源于古印度,发展于中国大地,影响着全世界,它将在中国土地上继续孕育成长。而佛教发展过程基本上都能在铜镜中展现,因此我们研究铜镜中的佛教人物和佛教思想对于佛教的发展都起着重要作用,这也是我们研究佛教铜镜的主要目的。