吴冠中笔下的树画之美

2020-06-15姜兵

姜兵

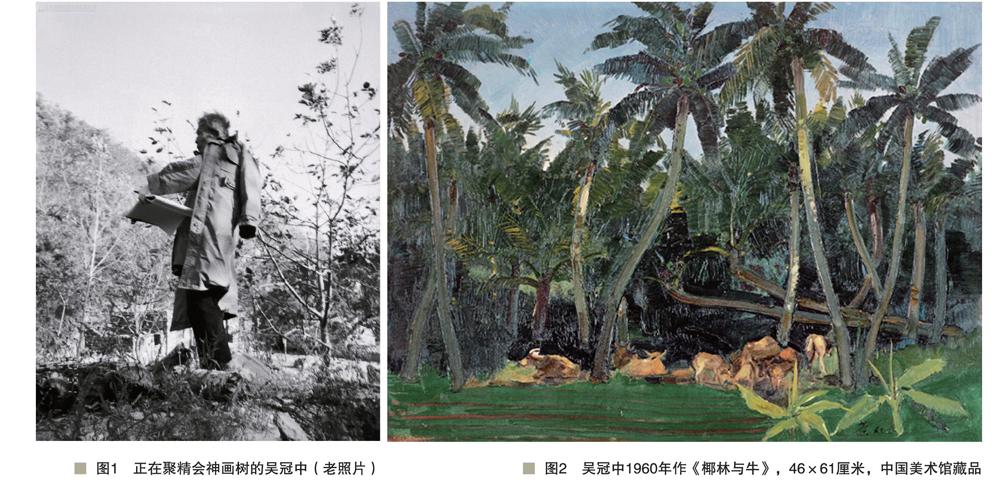

世人皆知吴冠中笔下的江南,殊不知其画树亦同样精彩。他钟情于画树,曾绘过美国尤色美底大森林的松树,却更爱画华夏的大树好、老树,在古稀之年还冒险爬到山顶去画树,并曾言“我爱老树,不是为了珍视它的年轮,说穿了是爱其形象苍劲之美……那虬曲的躯干,层层垂挂的气根,可以让写实的画家无穷无尽地探索,可以予抽象派绘画以不尽的启发。”(图1)而他的画树,固然有姿态优美婆娑的树影,掩映在诗情画意中。但令人印象深刻的,却还是汁液苍茂、久经风霜的雄迈老树。其笔下树干虬曲粗壮,树皮斑驳且上有节疤,枝权众多还间有枯枝断臂,隐现于繁茂的绿阴盖里,从而形成色彩浓淡不一、线条刚柔并济的画面之美。

吴冠中1960-1972年的树画

1960年暑假,吴冠中自费到海南岛写生。那是中国油画发展历程中的重要年代,当时因提倡“油画民族化”,引发了全国性讨论和探索,住在北京的他自然不能置身事外。擅长画风景的吴冠中对树是情有独钟的,他在写生中常将树作为构成整幅画面形式感的要素,并认为“风景画中如树不精彩,等于人物构图中的人物蹩脚”。故只有把自然人格化,才能画出有血有肉的草木生命。

如当年其作油画《椰林与牛》(图2)。椰树的特点除了主干就是树叶,结构清晰且生长形态扭曲多变、方向不定,也无明显、复杂的体面构造,特别是叶片宽大完整,没有细微琐碎的枝权末梢,较适合运用线来组织造型。这表明他对“油画民族化”的探索,采取的是“引线条入油画”。画椰树时,他尽力表现树干和枝叶的线性感觉。尤其是树干,几乎是自下而上一挥而就,这种减笔的造型方法显然源自于中国画的写意传统。而树干问的纵横组合,无疑更充实和丰富了画面的“形式美”。而他在画近处几棵椰树的叶片时,似乎也有意识地用笔触强调以叶根为圆心的环绕感,使它们看上去就像一个个风车,不仅生动地表现出了树欲静而风不止的情境,更让人在观赏时仿佛听到了“沙沙”流拂的海风。

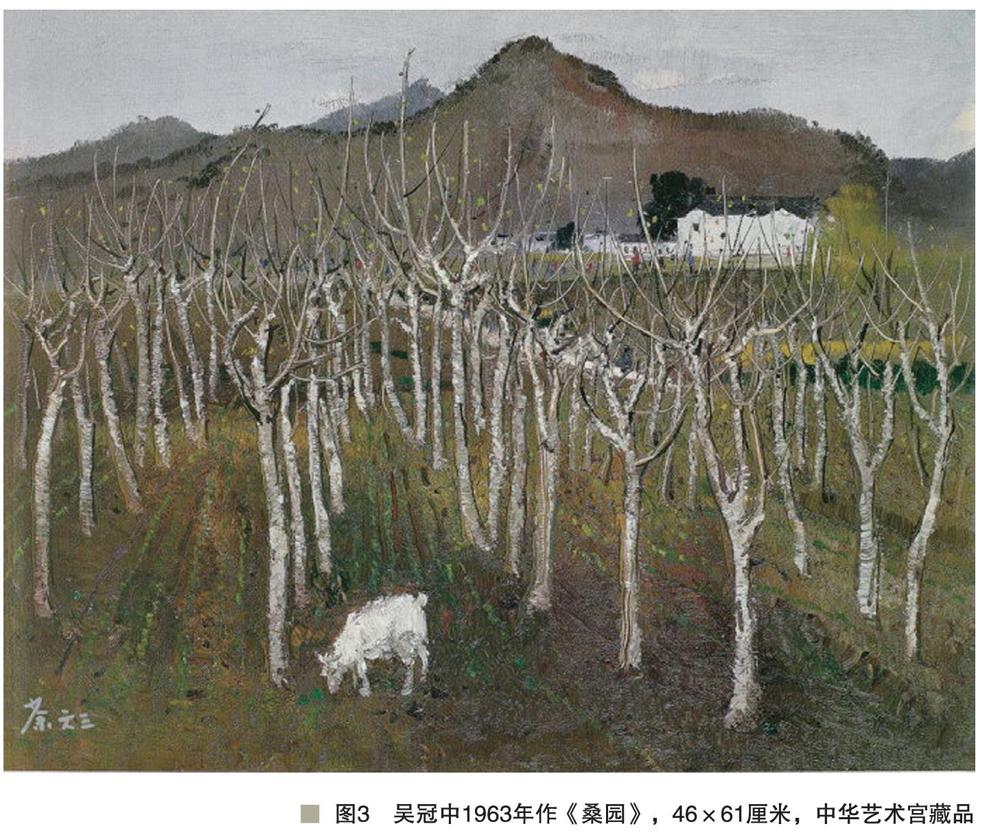

吴冠中诞生于江南鱼米之乡。儿时故乡生活的回忆,深深烙印在画家的脑海里,成为其创作的素材之一。他在其回忆童年文章中写道:“河道纵横,水田、桑园、竹林包围着我们的村子。”“孩子们是喜欢桑园的,钻进去采桑葚吃,一面捉蟋蟀。我到今天还喜欢桑园,喜欢春天那密密交错的枝条的结构画面,其间新芽点点,组成了丰富而含蓄的色调。”“不意初冒芽,尚未吐叶的桑园,枝条疏密、点线交织,却成了我长期追寻的画境。”画家的自述,几乎就是对《桑园》的描绘。1963年,吴冠中曾创作油画《桑园》(图3),画面中桑树排列层层积聚,枝桠横伸曲绕,交叉密织几近网状,极大地强化了空间的压迫感。而远处那连绵的群山、高低错落的白房,以及近处正在吃草的小羊,却给画面增添了空隙与生气,令人胸中紧张之气得以一舒,妙不可言。

上世纪60年代中期,吴冠中的艺术创作曾一度中断。1971年,吴冠中被下放河北李村接受“再教育”;来年因表现良好被允许在假日作画,《李村树(二)》(图4)即完成于此背景之下。作品呈现的一株翠绿茂密、繁花盛开的大树,实为当时在李村邻居门前盛开的石榴树,那朵朵艳红的鲜花,即为石榴花。油画充分发挥了油彩的厚重和凝固等性,透过率性的堆栈、厚涂,营造出石榴树庞杂的肌理,其雕塑感之强烈,让观众仿佛正在凝视一堵以碧翠镂刻的浮雕。而点点盛开的花蕾以抽象化处理,取其夺目色彩而舍其形态,那大大小小的红点散落画面各处,看似漫不经意,实则具有大小、轻重、远近和量感,在抽象和具象、写意和写实之间妙得平衡,有如一粒粒落在绿色曲谱上的音符,奏出纯朴真挚的民谣。

由此同时所作的《白杨树》(图5),事实上是中国西北一种最普通的树。其不太讲求生存的条件,不追求雨水、不贪恋阳光、不需要施肥,只要给一点水分,仅截一段枝条就可发芽、生根,即便在贫瘠的土壤中也能随遇而安。吴冠中以此为题材,除取自日常生活所见,或别有一番自诩之意。不论生活如何艰困,人们总能找到出路,并坚强地屹立。在画布上,他呈现了在此天寒地冻的北国土地,一棵棵白杨树环绕在湖边而生,强劲地屹立在飕飕的冷风中;白灰的躯干明显突出,更胜花朵,树上的黑色斑纹像许多睁大的眼睛,静悄悄地在静谧的林中互通声息。而那些正群聚前往湖上划水的白鸭,则为寒冬捎来了些许早春的生气。

吴冠中1974-1979年的树画

吴冠中重拾画笔后,不像同龄的许多画家那样需要一个恢复期,相反他的创作力是一触即发、源源不绝,特别是他在1973年定居北京后,由于创作环境有很大的改善,一批优秀的作品也随之而生。吴冠中爱老树的苍劲之美。品种不同的树木各具形态迥异的特征,特别置于艺术触觉分外敏锐的画家眼下,更能捕捉树木的异态而毕现于画中。如北京白皮松、苏州汉柏这些都成为他创作历程中这项题材的独特标记。这幅1974作《四川黄桷树》(图6),就是他以浓阴葱绿大树为画,强调枝干盘根纠结的气勢,展现繁荣茂盛的生气,其生气也似乎庇荫着树下人家。画中不具人物,却以斑驳粉墙上所晾晒的五彩衣服,带出农村日常生活作息所展现的活力。作品画面虽小,却是吴冠中颇为用心经营之作。

吴冠中的一生爱好写生,爱画白皮松树。上世纪70年代是他以“白皮松”为主题的关键年份,多描绘松树雄伟挺拔之气势。他认为无论是其颜色、形状或枝叶分布,都充满艺术的美,是作画的好题材,并曾巨细无遗地形容白皮松的美:“白皮松亮堂,干枝上色块斑驳,淡青粉绿是主调,偶尔微红,突然又会闪出几处墨黑的笔触,那是枯死的断枝,衬托干枝显得更加通体透明……它分枝潇洒、曲折,多韵律节奏感,而松枝分布均衡,疏而漏,筛下星星阳光,满地婆娑。”如此幅油画《故宫白皮松》(图7),以远焦构图、平观视点呈现画面。画中吴冠中将白皮松的主树干置于画面中央,凸显雄伟挺拔之气势,占据一半画面的枝干显见他的油画线条功力,其细劲圆润如行云流水,枯笔擦扫如风狂雨骤,气韵生动盈满画面。而一分为二的主轴构图,又将观者视线由中央带往左右两旁。吴冠中还用简率的笔触,画出左侧的小亭以及近处由下往上的石栏,凸显了白皮松高耸入云的壮阔气势。

1978年7月,吴冠中到云南写生,领略少数民族的异族风情,也走过、看过西双版纳的热带雨林景观。步履他乡、眼及万物、心触诗情、笔留画意,他留下好一批心血。如当时所作油画《西双版纳榕树》(图8),多半的榕树树身占据了大部分的画面,使得榕树几欲跃出布面之上。吴冠中以古朴苍劲的树枝入画,用深浅不同的大面积灰色块切凿出榕树枝干肌理。然后层层在树干上反复堆叠,在树影婆娑间留下春去秋来的痕迹。油彩之下更是彰其意趣:盘根用军绿、熟褐、黑色着色,并用背景的翠绿、黄绿、浅绿衬托,营造出一种下沉的厚实感,不仅显得树根扎实而稳固,还凸显出榕树旺盛的生命力。远景用轻松陕笔绘出青翠郁葱的树林环绕下的三两屋舍,色彩明快、虚实有致。远处天空的浅蓝色,颇有山水画中的留白意味,在密林丛生处留下呼吸的空间。

1979年3月,吴冠中参加北京油画家自发组织的艺术社团“北京油画研究会”,并应邀到重庆西南师范学院美术系讲学。讲学之余,他率美术系老师们到大巴山及大足等地写生,作油画《嘉陵江边》(图9)。画家在他的回忆录中曾道:“(上世纪)40年代前后,抗日战争期间,在重庆沙坪坝,那时中央大学和重庆大学的学生都爱泡茶馆。茶馆极简陋,草顶竹墙,大都设在嘉陵江边,从茶馆俯瞰滔滔江水,江上行舟,心旷神怡。”而此幅作品,吴冠中依靠动静互补实现画面的和谐稳定。陡峭的石壁位于画面左侧,江河从低处缓缓流出;十分显眼、占一半画面的,是峭壁上长有几棵青松,与逆流而上的船艇相互映衬。

吴冠中1981-1986年的树画

1981年夏,吴冠中与中央工艺美院师生到新疆讲学写生,期间特别乘车前往阿尔泰描绘白桦林,并作国画《新疆白桦林》(图10)。这幅属同类题材早期之作,画家以“顶天立地”之姿扩满画面,着意营造“林”的整体形象。日后再作同类题材,多改为状写树身一截,如此幅的构图遂不复多见。全图布局紧凑,树下布置浑圆硕大的石块,林后以一道溪流分隔远景,对岸村落以至远方高山,皆从白桦隙罅间隐隐可见,空间距离感极强。画中以浅灰为基调,林间氤氲处薄敷淡墨,木叶以青、橙、黄色点染,地上施薄绿、浅紫,颜色配搭不以鲜明夺目为要,旨在营造一片温润和谐,以衬托树干的素白。最为触目者,当为斑纹的殷红及焦黑,乃画家文字形容白桦林为“秋波的海洋”之形象化呈现。

1985年创作的油画《竹海》(图11),则是吴冠中对故乡宜兴竹海的艺术写照,同时也源于其上世纪80年代的双重艺术摸索,并作为“风景不断线”理论极为经典的实践作品。与90年代走向“纯抽象”的作品不同,《竹海》明显透露出画家所谓“半抽象时期”的形式探求。草绿、湖绿、翠绿等不同色阶的绿色向上舒展而挺拔,层次分明,又因竹林的葱茏繁茂而形成一片具有渐变效果的绿色海洋。纵向的绿色线条远观纯粹而醇净,夹杂着偏黑色的竖线,在有着微妙变化的疏密之间形成一种鳞次栉比、节奏分明的符号化结构,从而形成一种经由自然元素抽离的抽象视觉张力。与此同时,它又绝没有彻底放弃与其相对照的客观实物,有节奏的点画和上方竹叶的细致刻画共同建构出竹海的原有面貌。因此,尽管整幅画表面上看来是抽象的,实际上这种抽象是附着于具象的本体之上,只不过是在竹海的聚合状态下更容易形成抽象的幻象。

吴冠中在上世纪80年代中期前的画树,大都呈现一种满构图的倾向,清新自然。国画《飘柳鱼戏图》(图12)就是这样一幅充满意趣的作品,蕴含了他对自然与人的关系问题之思考。画面中郁郁葱葱的柳树铅华洗尽,片片绿叶映衬着点点红鱼、显得温馨静谧,就像一股无声的生命之泉在画面中汩汩溢出,永不枯泽。前景的柳树只取枝叶,与远景的水纹、鱼苗虚实相接,前后呼应,空间层次丰富而有具有章法,错落有致,密而不乱。其中经营有道的关键,在于图形和色彩的高度概括性组合,绿叶和红鱼的色调,造成了基本色彩的表现契机,而纷繁的树枝变化,赋予了线条将不同的色面加以连接,形成了场景高度的平面化。

吴冠中1992-2007年的树画

苏州郊区司徒庙有四株巨大的汉柏,乾隆帝命名日清、奇、古、怪。吴冠中曾几度观察这几株汉柏,寻觅创作的最佳素材,并绘制彩墨巨制数幅,1992年作《汉柏(二)》即为其一(图13)。画中汉柏本来的面貌居次,或直、或卧、或盘曲的树木形态均以急速而波折的线条表达,在线条的起伏、交错、转折中,似能感觉树枝垂挂、攀附的虬曲之姿。葱郁的树叶则化为跃动的点,大小、色彩、位置均经过仔细推敲考虑。画中万线飞舞、万点如流,游离于汉柏母体,点、线之间起伏、疏密呼应,组成和谐的画面节奏。这几株汉柏为吴冠中最喜欢的树景之一,既因其形象极具表现力,对他来说又有深层的象征意义,即跌倒者之奋起、生命之苏醒、民族之魂、民族之形1

1996年,77岁的吴冠中在北京创作了油画《点线迎春》(图14)。画面有如他创造的自语:“冬日,脱尽了叶,园林的一株老树曲曲弯弯垂挂着通身枝条,虬曲而蓬松,像欲覆盖、卫护一群幼小的生命。但树阴下并没有生命,只筛漏下阳光的斑斑点点,像似睁似闭的眼睛,窥视着周遭的人群。当枝条变得分外柔软,并张牙舞爪般挥动起来,同时冒芽、吐叶了。树丛的色调于是天天换新装,昨夜还只是微微绿意,今朝忽见翠点纷飞,春天已悄悄到来。春在哪里?显现在枝叶的点、线上。”

吴冠中是一位融合中西绘画的画家,早年以油画为主,致力于油画民族化的探索。1975年后轉向水墨,走上了中国画创新的道路。他沿着老师林风眠开辟的道路,寻找东西方绘画共同的形式规律,结合西画块面中的结构与国画点线上的韵律,将西方的抽象形式美与中国的大写意并融,生化出全新的现代中国画。在其1998年作水墨国画《根扎南国》(图15)中,他进一步强化点、线、面的抽象性节奏,落幅更加洒脱纵放。五棵古榕盘踞于画中,顶天立地,森然之中不失婀娜之姿。虬结盘旋的树干、树根与背景中斑斓的色点相映衬,在力的节奏中平添南国的俏丽与绚烂。

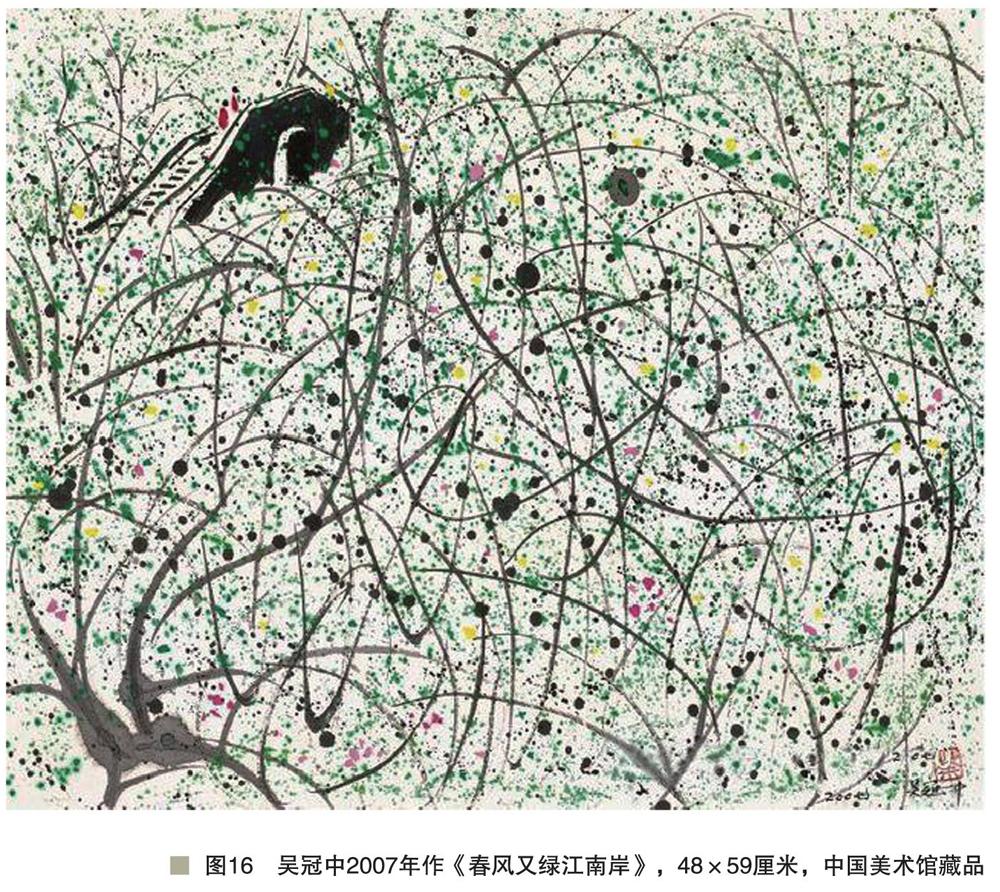

吴冠中常言:“杏花春雨,江南是我的故乡。在北京住了三十余年,依旧念恋着故乡,总说江南好。”2007年作《春风又绿江南岸》(图16),正是88岁的他献给故乡的一首颂歌。国画以其对视觉形式的特殊敏感力,以平视的角度,展现出江南景色的形式美。画面左下方的一株古柳,向上伸展着枝条,细劲的枝条,几乎飞舞着充满整个画面;后方一株株细柳,同样枝条飞舞,交错缠绕;左后方浓墨勾勒出的拱桥,像是轻盈地浮在柳条间;桥上两位红衣人与画中飞舞的绿点、红点,黑色的落款、红色的印章,交相呼应。而绽绿的柳条、点点的粉红花传递着春的消息,如斑斓的宝石,镶嵌在黑白灰的结构里。画家以天才般的抽象能力,将江南的一角抽象为一种独特的视觉经验,化为一曲点、线、面的舞蹈。