基于用户体验的商业模式场景研究:价值创造与传递视角

2020-06-11李鸿磊刘建丽

李鸿磊, 刘建丽

(1. 东南大学 经济管理学院,江苏 南京 211189;2. 北京信息科技大学 经济管理学院,北京 100192;3. 中国社会科学院 工业经济研究所,北京 100836)

一、引 言

商业模式体现了企业价值创造的逻辑,具体包括价值创造与传递、价值捕获与分配以及现金流入与流出等内容(李鸿磊,2018)。其中,产品(服务)作为价值载体是商业模式实现价值创造与传递的重要一环,学者们对此进行大量探索并取得了丰富的研究成果。然而,随着市场竞争的不断加剧,企业已从简单重视产品创新向重视用户体验转移。这要求企业不仅要生产出更符合用户个性化需求的产品,而且要思考用户在什么样的场景下消费这些产品,从而为用户创造优质的消费体验。显然,传统的以4P为核心的营销学理论很难就此给予充分的解释。尤其是在互联网数字技术群与实体经济深度融合的背景下,应用场景已经与产品(服务)融为一体,成为顾客价值创造与传递中不可或缺的一部分。不同应用场景与同一产品的组合为顾客创造的价值可能存在巨大差异。例如,一杯咖啡是作为工作提神的饮品还是作为谈情说爱的道具,几乎完全取决于场景,其定价可能相差十倍。因此,企业在设计商业模式时除了要考虑如何通过产品满足用户需求,还必须考虑用户消费的各类场景,以便更加有效和精准地提升用户体验。

国内外不同领域的学者基于各自的研究视角对场景及其功能进行了理论探索。例如,Clark(2013)认为,场景提供了一种新的文化分析框架,形成具有某种价值观维度的新社会消费场所,从而吸引与之匹配的人群在场所内消费;彭兰(2015)基于媒体视角认为,场景(context)分析的目标是在特定场景(情景)下,企业感知和理解用户需求,并迅速找到和推送与用户需求适配的内容信息或服务;Scoble和Israel(2014)在《即将来临的场景时代》一书中认为,场景传播依赖于移动设备、社交媒体、大数据、传感器和定位系统五大技术力量的支撑;吴声(2015)则认为,体验、链接、社群和数据是场景设计的四个核心要素,其中体验是顾客感知价值的重要方式,在移动互联和智能终端环境下,链接能够实现场景多元化、碎片化的分布;社群所形成的亚文化可以塑造内容能力,进而带来大规模的顾客卷入并形成价值传播,大数据是驱动商业模式应用场景的底层引擎和能力要素;蒋晓丽和梁旭艳(2016)认为,在移动互联时代,场景技术使得连接更加便捷,场景已成为人们与世界连接的方式,实现了人的在线和移动交互,使线上服务更加本地化。

上述这些跨领域理论成果对于商业模式视域下的场景研究具有重要的借鉴意义。目前,应用场景与产品(服务)如何组合以提升用户体验,以及二者的不同组合在实现价值创造与传递方面的潜力等,管理学者的研究较为少见。本文的探索是:(1)借鉴不同学科的研究成果,采用案例归纳法提出商业模式创新视域下的场景要素、类型及其概念,发展了商业模式中通过场景实现价值创造与传递的理论模型;(2)基于经济学分析框架,分析“产品+场景”组合的定价空间和利润空间,进而探究组合定价与用户体验的关系,为“同一市场上某些产品的价格比同类(或可替代)产品高出5—10倍但仍然畅销”提供理论解释,也为企业“通过把产品价格定在平均成本以下、对用户免费甚至‘倒贴钱’给用户来实现盈利”的商业模式设计提供了创新依据。

二、文献回顾

(一)场景的概念和构成要素

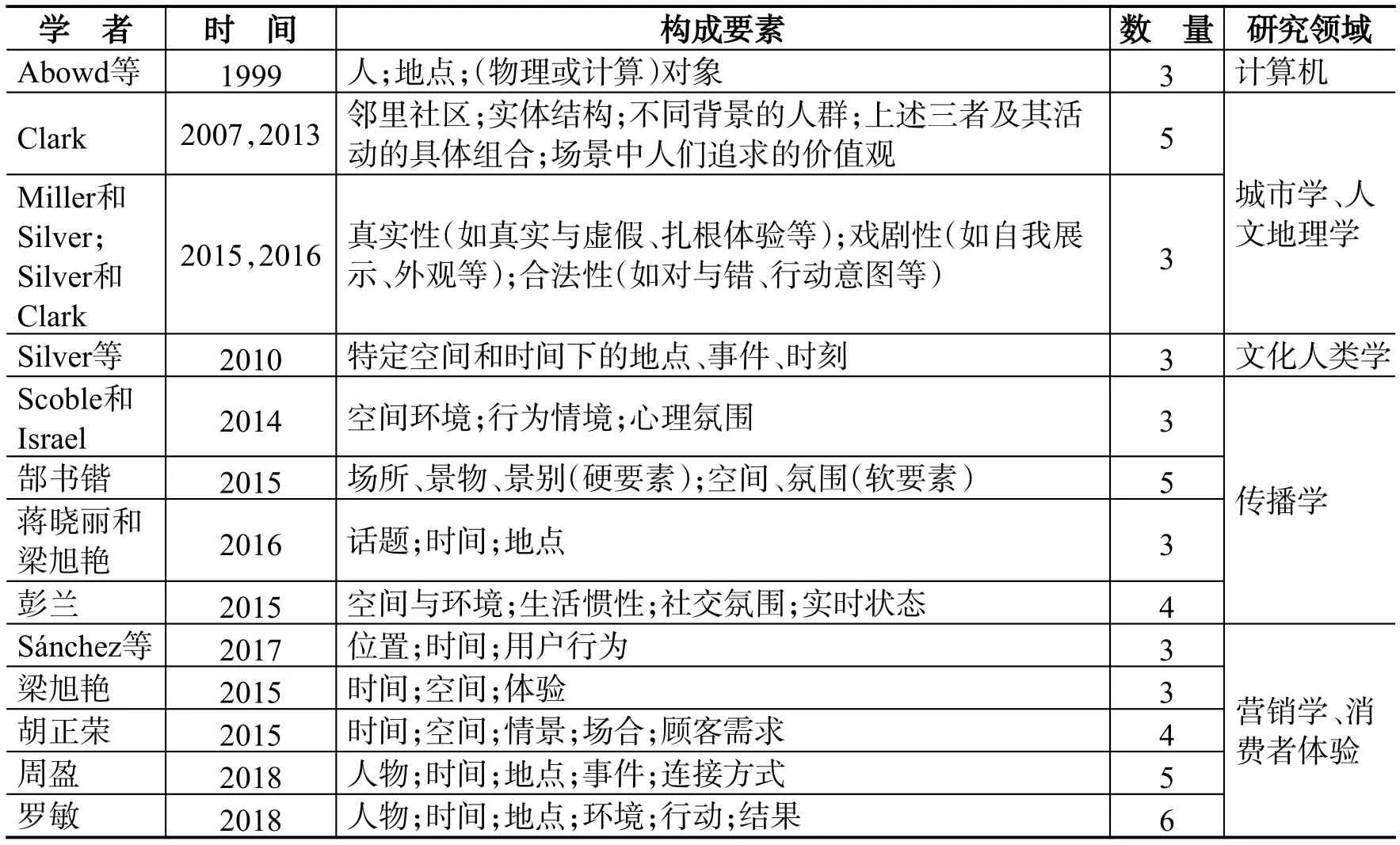

“场景”(scenes)最初是一个影视词汇,是指特定空间和时间内的道具和人物行为关系构成的内容画面,是通过人物行为来展示剧情内容的过程。之后“场景”一词被各领域的学者们“借用”,并基于各自的研究视角提出了不同的场景构成要素(如表1所示)。

在城市学领域,Clark(2007)把“场景”引入城市研究中,并认为场景是城市和社区生活的重要元素之一:城市设施的不同搭配和组合能够形成不同的城市场景;而特定的城市场景又蕴含着独特的文化价值取向,从而吸引不同的消费群体进行文化消费,获得个性化的价值体验。Clark(2013)还基于消费视角提出:场景是以消费为基础,以舒适性和便捷性为前提,把空间视为一个汇聚了各种消费符号的文化价值混合体。事实上,场景提供了一种新的文化分析框架(单元),形成了具有某种价值观维度的新社会消费入口,吸引与之匹配的人群在特定场所内进行消费并获得情感体验,如喜与怒、美与丑、好与坏等(吴军,2014)。概言之,广义的场景是指那些能够使人们产生内心愉悦感的,与文化、美感有关的人文景物或者自然景物;狭义的场景是指具有地域特征的、与文化有关的活动、设施、组织、机构等事物的总称。

在传播学领域,Scoble和Israel(2014)把场景(context)定义为空间环境、行为情境以及心理氛围的总和。他们认为,场景传播依赖于五种技术力量,即“场景五力”:移动设备(mobile)、社交媒体(social media)、大数据(big data)、传感器(sensors)和定位系统(location)。基于上述研究,郜书锴(2015)从微观应用层面对场景进行了界定,认为场景是指人与周围景物的关系总和,包括场所、景物、景别等硬要素,以及空间、氛围等软要素,软硬要素紧密结合,软要素依赖并反作用于硬要素。准确使用“景别”能够增强艺术感染力和效果,关键是软要素信息智能匹配与传播的场景营造。谭天(2015)从互联网传媒视角研究认为,基于互联网的场景可分为虚拟场景和应用场景;终端既是传播的出口,又是用户的入口;传播渠道不仅依赖于硬件设备进行信息传输,更依赖于软件应用提供信息服务。彭兰(2015)从移动传媒视角研究发现,与PC时代的互联网传播相比,移动传播的核心是基于场景的服务,即对场景(情境)的感知及信息(服务)的适配。此外,蒋晓丽和梁旭艳(2016)基于传播学和符号学视角研究发现,场景是商品符号价值的重要决定力,也是亚文化和粉丝社群形成的重要推动力。基于不同的场景类型,企业能够以不同的方式连接用户,获取流量和收益。

表1 部分学者提出的场景构成要素

在营销学领域,Kenny和Marshall(2000)将场景定义为顾客所处的特定生活情境以及该情境下所产生的需求或情感。Bitner(1992)基于线下服务和用户体验视角提出,场景是企业为顾客精心设计的产品消费和服务环境。Rosenbaum和Massiah(2011)发现,特定场景能够吸引不同层级的消费群体,塑造独特的亚文化社群。梁旭艳(2015)从消费者体验视角发现,场景是特定时空下的“情景”,即时空一体化的用户适时体验;场景传播应同时强调时间和空间的重要性。赵振(2015)从场景与产品组合视角,将场景定义为特定时间、空间内发生的企业与顾客的行为关系画面或特定过程。向世康(2017)则从移动互联网营销视角,将场景定义为“建立在移动智能设备、社交媒体、大数据、传感器和定位系统之上的整合式体验”。他发现移动互联网在体验、连接、社区三个层面上重构了人与人、人与市场、人与万物的连接方式,使产品的应用场景成为一个重要的流量入口;移动互联场景涵盖了空间与环境(位置指向、环境特征以及用户行为模式和互动模式)、用户实时状态(用户身体、行为和需求)、生活惯性(生活经验和行为惯性)和社交氛围(群体规模和横向对话)四方面内容,使场景成为围绕用户的一种深层次体验。

(二)场景的设计与实现方式

城市场景设计上,Clark(2007)认为,不同人群的聚集会形成不同的区域特点和文化;城市场景的设计要从整体场景中不同都市设施的组合上进行思考与协调,而非单个设施的选择上;不同的城市场景设计会吸引不同的人群,场景设计时既要考虑原住民的实际情况和愿望,还要考虑如何吸引外来人群,以创造竞争并激发城市活力。

传播场景设计上,谭天(2015)认为,场景设计可以从满足人性欲望、响应社会需求和创造文化价值三个层面进行思考。其中,满足人性欲望是指对顾客的基本需求和功能的满足,如网购场景、在线支付场景和移动支付场景;响应社会需求是指对顾客需要的社会和生活功能的满足,如健康生活场景、绿色生产场景;创造文化价值是指对顾客需要的文化和价值的满足,如圣诞节、春节、中秋节等场景。彭兰(2015)认为,场景分析就是要在特定场景(情境)下,准确地感知和理解用户需求,迅速找到并推送与其需求相适配的内容信息或服务。移动传播带来了信息消费场景和社交场景的变化,当信息(服务)对场景的依赖程度越来越高时,场景就构成了信息组织、关系组织、服务组织的核心逻辑,并成为连接信息、关系和服务的纽带,进而成为移动媒体的新的用户入口。吴声(2015)总结了企业通过场景赢得引爆“流行”的机会和资格,以及获取用户流量并实现盈利的机理和路径。蒋晓丽和梁旭艳(2016)从符号学视角发现,在移动互联时代“流行”具有三大特征:(1)符号的单轴组合连接(具有组合轴的邻接与黏合功能,但缺乏聚合轴的比较与选择功能)更容易引爆“流行”,但周期缩短,缺乏深度;(2)“流行”具有部落化和标签化特征;(3)作为一种可信任符号,“人媒”在引爆“流行”的过程中发挥了重要作用。

营销场景设计上,梁旭艳(2015)认为,场景的设计要聚焦于两个方面:一是在不同时空环境下满足顾客个性化需求;二是产品(服务)的设计和营销要与顾客所处的特定场景相一致,重视顾客体验感和代入感,并从中挖掘和生成价值。胡正荣(2015)则认为,每个人的角色是在特定时间、空间、情景、场合和需求中塑造出来的,围绕个体存在的这一切就是场景。因此,场景的设计应当以用户为中心(UC)、位置为基准(LBS)、服务为价值(VA)的思路展开。

上述场景理论的相关研究,虽然是基于城市学、传播学、营销学等视角展开的,但对于企业利用应用场景创新商业模式以构建企业独特的竞争优势具有重要的理论价值。如场景设计不仅包括现实(physical)空间设计也包括虚拟(cyber)空间设计(计算机领域),这为企业通过产品与场景的虚实搭配来实现顾客价值的创造与传递提供了多种可选择路径;场景多种要素的不同组合能够形成具有独特价值取向的新消费入口(城市学领域),这为企业通过场景设计来提升用户流量和增加用户粘性开辟了新的思路;场景能够创造并满足顾客个体欲望、社会及文化等方面的多层次需求(传播学领域),这为企业借助场景实现不同层次的顾客需求定位提供了新的途径;与产品(服务)相匹配的场景有助于提升用户体验感和代入感,这为企业通过产品与场景的一致性设计更好地创造并传递顾客价值提供了整体性思考框架。可见,应用场景设计已成为企业商业模式创新中实现价值创造与传递的重要组成部分。

然而,这些重要的场景研究贡献目前尚未系统整合到商业模式创新研究的理论框架之中,为企业设计“以用户体验为中心”的商业模式应用场景提供理论支撑,从而提高企业商业模式的整体价值创造与传递效率。这是本文尝试探究的核心理论问题。

三、研究方法

(一)研究策略

本文按照既有案例归纳研究的程序开发本文的新理论(Miles和Huberman,1994;Denzin和Lincoln,2000)。归纳研究需要在多个案例和本文正在开发的理论之间进行递归工作(Eisenhardt,1989)。在开始研究之前,虽然我们通过搜索文献查阅了大量跨学科的研究文献,但我们并没有以此为基础提出任何精确的研究假设,一方面是因为商业模式研究领域的场景理论尚未发展,另一方面是因为我们希望保持归纳过程的客观性和独立性。在研究过程中,我们以滚雪球的方式持续增加样本,首先是从先前我们已经频繁接触并非常了解的典型应用场景切入;然后是那些与这些场景相关联的其他场景,如同行业竞争者的场景、其他行业中采用类似商业模式的企业场景,以及资料收集过程中样本企业的管理者、雇员或顾客提及的具有代表性的场景等;最后是那些具有典型性但由于我们生活或工作的局限性而不那么熟知的场景(如某些热门的游戏和度假场景等),这些场景样本通常充当了检验我们新理论普适性和科学性的角色。数据收集、归纳与理论开发的过程几乎是同步进行的,随着样本案例数量的不断增加,我们继续使用新的数据来迭代和扩展我们的理论(Strauss和Corbin,1998)。在反复修改理论和返回数据之后,我们最终提出了本文所报告的研究结论。同时,我们也结合说明性的示例和表格来展示得出本文结论的部分代表性数据(Miles和Huberman,1994)。

(二)案例选择

本文选取样本的标准是:(1)无论是线上场景还是线下场景都能被调查人员方便地接触到(accessibility);(2)通过公开财务报表等方式能够获得它们丰富、可靠的数据(accuracy);(3)样本企业场景的用户体验能够被调查人员通过多个渠道获得(availability)。最终,我们保留了72个场景样本。这些样本既有上市企业场景(20家),也有私营企业场景(52家);既有线下实体场景(35个),也有线上数字场景(37个,含O2O类场景);既有中国企业场景(46个),也有外国企业场景(26个,样本抽样比例较少的部分原因是受到中国市场准入政策的影响)。它们代表了广泛的业务横截面。此外,样本来自于不同经济(产业或行业)环境,因此通过案例归纳研究法所构建的商业模式应用场景理论在很大程度上具有普适性。

如标准(3)所示,本文重点选取能够反映“用户体验”的样本,这些样本为目标顾客提供了线上数字(cyber)或线下实体(physical)应用场景,并使用户参与到场景中。例如,样本中包括了“B2C”电商平台类企业,它通过互联网网站或移动终端App为企业商户(供给方)和消费者(需求方)提供类似于“交易市场”的数字应用场景,实现了买卖双方直接互动(打破时空约束)并达成交易(降低搜索成本和交易费用)。本文没有选取那些仅与其他企业进行商业活动的企业样本(即“B2B”企业)进行抽样调查,因为这些商业活动处于产业链上游或中间环节,没有涉及终端消费者应用场景,无法直接获得“用户体验”的相关数据。

(三)数据收集

为了开发新理论,我们深入调查了72个场景样本,通过公开渠道采集样本的详细数据,包括企业端(IPO招股说明书、年度报告、投资分析报告、公司网站等)和用户端(用户田野调查、社交媒体数据爬取、点评类网站用户评价、研究者作为用户的实际体验)。半结构化的调查问卷用于收集:(a)样本场景信息(如创建日期、规模、业务范围、提供的产品和服务以及一些财务数据);(b)样本企业为用户提供产品或服务的方式(如公司为顾客提供哪些产品或服务?公司为顾客提供产品或服务是通过互联网还是实体门店?公司是通过现金、银行卡,还是第三方支付完成每笔交易?);(c)用户对场景体验感受(如企业提供网页内容布局或实体门店设施布置的舒适程度如何?顾客对应用场景内容交互性、停留时间的具体评价如何?)。问卷中列举了约20个问题,其中大多数问题都是半开放式的,这与本文的主要目标一致,即通过经验证据开发一个概念性的理论框架。田野调查人员将多个数据源采集的数据进行整合,并对每个问题做了必要的文字记录。此外,应用场景是连接企业与用户的界面,企业通过应用场景实现用户体验。因此,企业端和用户端的多种信息来源采集互补性的用户体验数据变得尤为重要。

(四)分析方法

在案例归纳研究中,以数据为基础的理论构建是一个迭代的过程,新的理论框架需要与每个案例的证据进行系统比较,因此数据的分析过程通常很难与数据的收集过程完全分开(Eisenhardt,1989)。一些研究者认为,数据收集与数据分析的“联合”应该是一个有意识的过程(例如,Glaser和Strauss,1967)。在构建和开发模型时,需要根据数据对新的理论模型进行频繁调整,本文采用的就是这种联合过程。本文在初始数据的前期分析中得出的应用场景要素类别,明显地影响了后续调查问卷的设计。具体来讲,本文分两步分析田野记录:一是专注于每一个场景样本案例的详细描述;二是在样本案例比较分析的基础上构建矩阵列表并进行案例编码(Miles和Huberman,1994)。然后,根据具体个案情况进行高阶编码、理论解释和提炼完善,比照样本整体差异,逐步完善样本的总体描述(Denzin和Lincoln,2000)。在开发理论的过程中,递归工作会持续使用样本数据迭代本文开发的理论(Strauss和Corbin,1998)。

本文遵守标准的案例研究规范,对样本案例进行案例内分析和跨案例分析(Eisenhardt,1989;Miles和Huberman,1994;Yin,1981;Glaser和Strauss,1967)。案例内的相关证据数据是通过做笔记而不是撰写叙事性文字的方式收集。为此,研究小组成员回答了问卷中列举的问题并整合及三角印证了各类数据源得出的结论。正如Yin(1981)所观察到的那样,“最终的案例研究类似于综合考试而不是学期论文”。研究小组成员随后分别独立地分析了这些调查问卷的结果,并定期讨论他们所观察到的内容,以便达成一致意见。这些分析是验证早期开发的场景理论的基础,用于生成关于价值创造要素(维度)类别的初始假设,以帮助本文深入理解场景的构成要素(维度)。

最终的理论模型通过密集的跨案例分析形成。首先,本文将样本分成两组并配备不同的研究人员。Eisenhardt(1989)指出,这种按数据源进行分类的策略对跨案例分析是有效的。其次,我们确定了主要的价值创造要素(维度)并在子维度中进行比较分析。为了证实本文的研究发现,本文遵从Miles和Huberman(1994)的建议,将部分代表性样本(场景)的基础证据以表格方式列示(如表2所示)。本文从数据分析中得出了两个关键的理论洞察:一是场景作为顾客价值创造的“界面”存在三种潜在的价值创造要素:空间、时间和内容。二是场景的设计往往是以某一要素为“中心”(主维度),其余两个要素为“两翼”(辅维度,但通常不可缺少),共同构成的一个特定组合。随后,本文对场景的概念进行了归纳,讨论了场景实现顾客价值创造的三个主要构成要素(三要素模型),并按照场景与产品的贡献度划分了四种场景类型。进一步地,本文基于经济学的基本分析框架对“产品+场景”组合的定价空间和利润空间进行了理论探究。

四、理论构建

(一)场景构成要素

图1描绘了通过案例数据归纳出的构成场景的三个主要素及其六个子要素。场景设计需要同时考虑空间、时间和内容,本文称之为“场景三要素”。三要素分别包含了两个子要素。简单地说,场景是三要素以“用户体验”为中心的组合与适配,通过实现场景与用户的连接与互动来创造并传递价值。

如图1所示,空间要素包括现实场所和虚拟空间两个子要素。其中,现实场所是指企业在现实环境中基于场地(如地理位置、活动面积)、景物(如自然景观、城市建筑)和设备设施(如生活设备、交通设施)的选择与组合所形成的场所布局与氛围;虚拟空间是指企业在数字环境中基于虚拟维度(如二次元、3D空间)、道具(如数字货币、虚拟礼物)和界面(如色调设计、功能安排)的选择与组合所形成的空间布局与情境。时间要素包括特定时段和动态实时两个子要素。其中,特定时段是指季节(如旺季、淡季)、节假日(如春节、周末)、纪念日(如生日、结婚纪念日)、时段(如上下班、睡前)等能够表达行为习惯或特定文化的固定时段;动态实时是指顾客在日常活动(如饮食、出行)或互动行为(如聊天、交易)过程中不确定性的或持续变化的实时状态。内容要素包括产品服务和信息文化两个子要素。其中,产品服务是指企业为了满足顾客价值需求,向顾客传递价值所需要的载体或表现形式;信息文化是指企业为了实现大规模的顾客卷入和价值传播,通过设备设施组合(如文化书店或特色咖啡馆)、故事剧情演绎(如电影或电视剧)、新闻话题互动(如评价或下午茶)等方式向顾客传递的信息、情感、价值观和亚文化。

表2 部分代表性场景样本的基础证据

表2 (续)

图1 以“用户体验”为中心的场景三要素模型

需要说明的是,与既有研究贡献不同,场景三要素模型从价值创造与传递出发,将商业模式的价值载体——产品(服务)——作为内容子要素纳入分析框架之中。该模型不仅强调了时间和空间的重要性,而且强调了产品与其他场景要素作为一个整体(完整的分析单元)在价值创造与传递过程中的作用,从而确保了企业在思考和设计商业模式时不会“漏项”——产品(服务)创新仅仅是提升用户体验的要素之一。要想进一步提升用户体验,必须思考用户在消费产品(服务)过程中的所有场景要素的组合与适配,以更好地实现应用场景与用户的连接与互动。

(二)场景类型划分

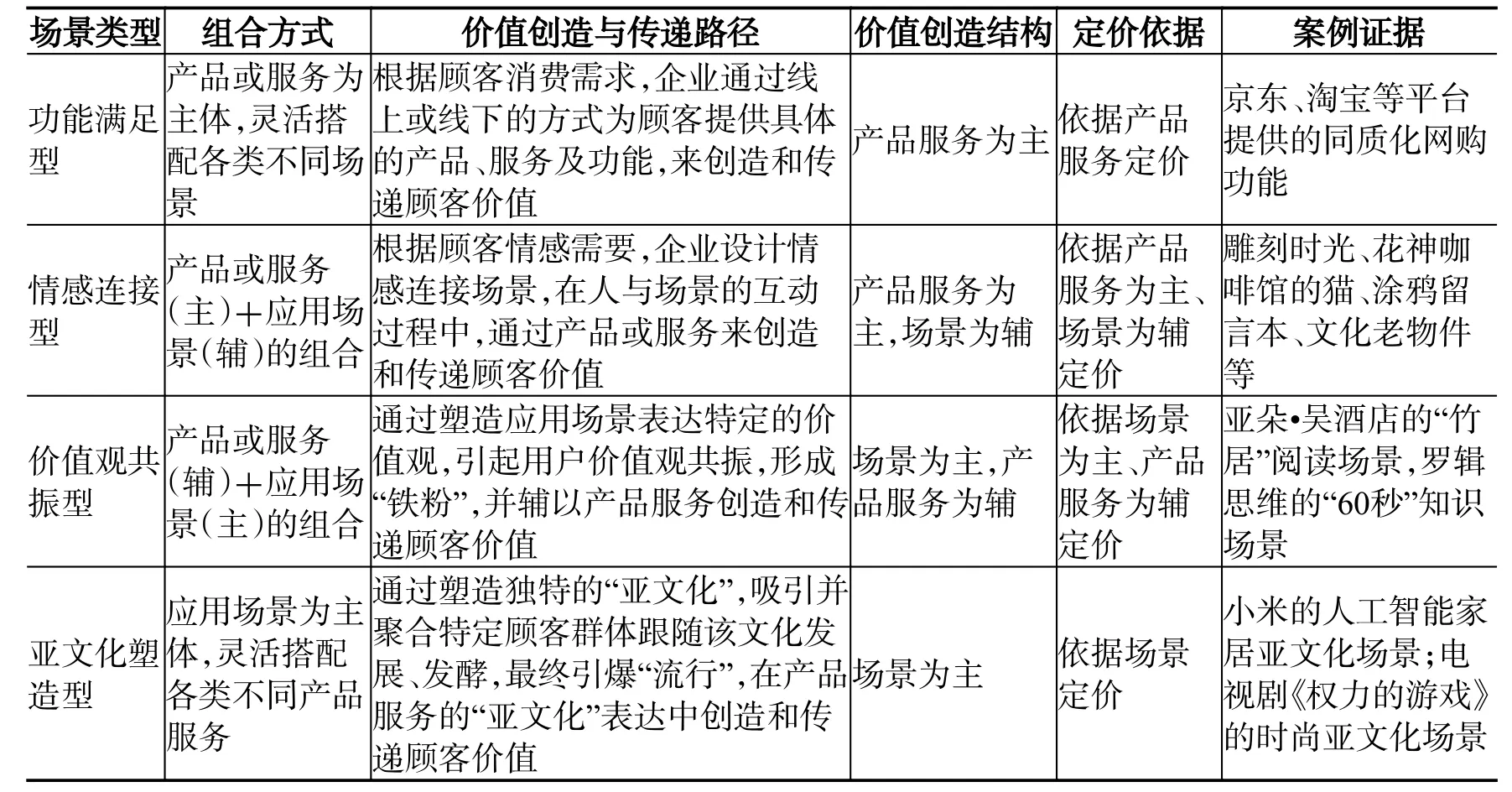

本文基于案例数据分析,按照“产品+场景”组合的不同方式将场景大致归纳为四种基本类型:功能满足型、情感连接型、价值观共振型、亚文化塑造型(如图2、表3所示)。本文以价值组合(高功能价值与高文化价值)为纵轴,组合设计导向(被动迎合与主动塑造)为横轴,构建坐标系,四种场景基本类型分布如图2所示。

1. 组合设计导向:从以产品为中心到以场景为中心

从“产品+场景”的组合设计来看,企业选择以产品为中心的设计导向,更多地通过捕捉和识别目标用户的特定场景需求和消费特征并进行产品创新,以满足用户的功能或情感需求,从而实现顾客价值创造。例如,著名女性内衣品牌“维多利亚的秘密”为了迎合目标顾客对健身和瑜伽场景下的产品需求,推出了瑜伽服饰和运动型文胸,成功实现了品牌延伸;再如,罗辑思维为了迎合社群粉丝对中秋佳节阖家团圆的情感需求,推出了“真爱月饼”,成功塑造粉丝之间的情感互动。

若企业选择以场景为中心的设计导向,则更多地通过构建特色社群或塑造独特的亚文化,以聚合特定人群,圈定忠实粉丝并形成场景入口。吴声(2015)在其《场景革命》一书中总结了通过场景塑造“流行”的路径机理:创设具体的场景→聚合特定的人群→圈定自己的拥护者→构建基于粉丝的社群→形成风格独特的亚文化→吸引粉丝主动关注和搜索→赢得引爆“流行”的机会和资格→获取用户流量并实现盈利。企业最终选择哪种场景设计导向,则取决于企业的核心能力以及对场景本身的控制力。

图2 “产品+场景”组合的类型

表3 “产品+场景”的四种组合

2. 价值组合:从功能价值到文化价值

不同场景下,顾客关注和重视的重点不同。一般而言,在以产品为中心的设计组合中,企业更多的是满足用户的基本功能需求,这时用户往往会对价格保持敏感,因为基本功能的可复制性与可替代性较强。例如,当当、亚马逊、京东等平台都提供同质化的图书网购功能,因此用户在选择平台时对价格敏感。

在以产品为中心的设计组合转向以场景为中心的设计组合过程中,企业逐渐从满足用户基本需求转向为用户提供差异化、个性化场景,并使用户与场景之间形成情感互动(如咖啡厅的猫、涂鸦留言本、文化老物件等)、价值观认同(如亚朵•吴酒店的“竹居”阅读场景,罗辑思维的“60秒”知识场景)以及亚文化跟随(如嘻哈文化、嬉皮士文化、二次元文化),这时用户就会更加关注场景价值,从“价格敏感”走向“价值敏感”。

3. 四种基本类型

如表3所示,“产品+场景”的四种组合方式,即场景的四种基本类型如下:

(1)功能满足型场景。该类场景是一种“功能界面”场景,即通过特定的场景设计以满足顾客消费产品或体验服务的需要。如麦当劳、肯德基等快餐店的桌椅等设施安排,为的是满足顾客就餐需要;而沃尔玛、家乐福等实体超市的条形展销台和行动路线设计,以及京东、美团、饿了么等线上购物网站的浏览和交易界面设计,为的是满足用户的采购便利。这种场景下,顾客往往不会特别关注场景功能,而是聚焦于“价比三家”上,企业竞争激烈。

(2)情感连接型场景。该类场景是一种“态度体验”场景,即通过特定的场景设计迎合并唤起顾客感官、机体、心理以及精神等方面的感受,从而形成人与场景的连接互动。如在雕刻时光咖啡馆,书籍、涂鸦留言本、大花猫等道具,能够成功连接我们学生时代的记忆,这对于缓解生活和工作的压力非常有效;而凯叔讲故事App,则通过讲故事与小朋友们建立情感连接,塑造了孩子们每天的“安静时刻”。这些感受既包括个体性感受(喜、怒、哀、乐等),也包括社会性感受(友谊、爱情、幸福感、美感等)。

(3)价值观共振型场景。该类场景是一种“价值取向”场景,即场景与一个人的理想、信念、生活目标和追求方向的性质具有某种程度上的一致性。这就需要企业在设计场景时主动做出选择,从而吸引具有相同价值观的用户群体并为其创造价值。例如,亚朵•吴酒店打造的人文酒店场景,不仅配备名为“竹居”的线下流动图书馆;开办“属地摄影”活动,挑选具有当地特色的摄影作品装饰酒店房间;还召开“第四空间”社群读书会,满足客户的阅读需要,分享读书感受,并且定期邀请书籍的作者或文学“大咖”举办读书讲座,与顾客深入互动。与情感连接型场景相比,该类场景具有更持久、更稳定的顾客粘性,其价值敏感性更高。

(4)亚文化塑造型场景。该类场景是一种“集体文化”场景,即通过塑造具有特殊精神风貌和气质“调调”的集体文化,吸引并聚合特定顾客群体跟随该文化进一步发展、发酵,最终引爆“流行”。与价值观认同型场景相比,该类场景具有更强的群体价值和观念特征,这要求场景具有较强的文化风格和文化引领性。例如,电视剧《权力的游戏》,自2011年开播以来,该剧数年间在全球积累了海量粉丝。西班牙塞维利亚东部的Osuna小镇作为该剧取景地之一,迎来了粉丝观众们的观光热潮。人们在小镇上品尝当地美食,小商贩们也根据该剧内容为游客兜售各种纪念品。此外,剧中男女主角的服装和配饰也成为粉丝观众主动关注和搜索的爆款,部分品牌商还要求电视台在该剧播放过程中配套营销入口,如插播网购二维码等。电视剧的热播成功塑造了一个真实的虚拟亚文化场景,形成了新的流量入口。再如,小米公司则基于生态链投资,塑造了具有“小米”文化符号的智慧家居亚文化场景,引领“米粉”和“发烧友”畅享科技简约生活。

场景的四种基本类型之间没有排他性。根据下文的场景的概念化可知,场景包括了“一个或一组特定组合”,这就意味着不同类型的场景组合本身存在巨大创新空间。事实上,在通常情况下现实中的场景很多都是以“组合”形式存在的,即由多个相同或不同基本类型的场景组合而成。基于组合视角,企业既可以通过解构的方式分析已有复杂场景,也可以通过组合或重构的方式设计一系列新场景,从而实现商业模式的价值创造与传递创新。此外,场景的四种类型是一种导向性的组合分类方法,它们之间没有严格的类型划分边界,但这并不妨碍企业使用它们来思考和设计产品与场景的具体组合。

(三)场景的概念化

场景的概念化是案例归纳、提炼和逐渐清晰的过程。充分的构成要素分析和类别分析有助于场景概念的提出。本文基于案例归纳并结合跨学科的既有研究成果,从商业模式的价值创造视角提出场景的定义:

为了创造并传递顾客价值,企业以“用户体验”为中心,基于空间、时间和内容三要素构建的一个或一组特定组合及其相应的潜在功能设施、情感连接方式、价值观属性和亚文化特征。

(1)以实现顾客价值创造与传递为目的。商业模式是企业的价值创造逻辑,具体包括价值创造与传递、价值捕获与分配、现金流入与流出等环节(Dubosson-Torbay等,2002;Osterwalder等,2005;Shafer等,2005;Chesbrough,2007;Zott和Amit,2010,2015;Bocken等,2015;李鸿磊和柳谊生,2016;李鸿磊,2019)。其中,价值创造与传递是商业模式如何创造价值并将价值有效地传递给目标用户群体,从而满足目标用户对价值的需求并形成良好的用户体验。由此,商业模式的价值创造与传递环节主要包括两个核心构件:产品(服务)和应用场景。二者既是顾客价值的载体又是与顾客连接和交互的“界面”,共同决定了顾客的体验和满意。

(2)以“用户体验”为中心。市场竞争的不断加剧以及互联网数字技术与实体经济的深度融合,迫使企业将注意力从简单重视“产品创新”向重视“用户体验”转移。这意味着企业不仅要生产出更加符合用户个性化需求的产品,还要思考用户的各类消费和应用场景,从而构建良好的“产品+场景”的匹配关系,为用户创造并传递卓越价值。因此,合意的场景设计必须以“用户体验”为中心进行。例如,Airbnb为“驴友”们提供真实的“原住民”生活场景,让“驴友”们感受当地的风土人情和地域文化。其业务从最初的民宿住宅场景,延伸到家庭餐饮场景,再到其他与旅游项目相关的业务场景,成功打造了以“驴友”体验为中心的住、食、行、游、购、娱等旅行新场景,为用户创造了卓越价值。

(3)空间、时间和内容三要素的特定组合。空间指向与特定空间或行为相关的环境特征,以及在此环境中人的行为及互动方式。空间既包括人们所处的相对固定的空间环境,如书房、卧室、办公室,也包括人们活动中持续切换的空间环境,如从学校出发,先去游泳,再去吃饭的一组场景。时间指向实时状态或特定时段(或时间节点内)的人与场景的交互行为关系(蒋晓丽和梁旭艳,2016)。例如,移动支付工具实时结算属于动态实时状态,而“春节”“小长假”或每天的“黄金时段”则属于特定时段状态。内容指向不同的设施组合、信息、知识和文化传达并满足用户潜在的功能需求、情感诉求,形成特定人群认同的价值观,甚至塑造能够吸引部分用户主动跟随的亚文化。上述三要素的特定组合就构成了独特的应用场景。

为便于更加深入的探讨场景理论,产品与场景关系的明确界定非常必要:本文中的产品(服务)是指企业为了出售而生产的,被用户(顾客)使用和消费以满足某种需求的商品(offering,有明确价格)。而场景则是用户(顾客)在消费产品(服务)过程中,与用户体验直接相关的任何东西,包括空间、时间、内容等。广义上的场景包括产品(服务),即用户体验场景,如用餐、下午茶和娱乐休闲等场景包括了餐食和饮品等产品;狭义上的场景不包括产品(服务),即产品应用场景,如小米电视的家庭应用场景、维密瑜伽服的健身场景。

五、进一步的讨论:“产品+场景”组合的定价空间和利润空间

在经济学看来,当消费者剩余越大,其用户感知价值越大,用户体验就会越好。例如,一个口渴的人愿意出10元钱买一瓶水,而附近超市一瓶水的价格是3元,那么这个人的消费者剩余为7元。这个例子揭示了用户体验取决于消费者剩余,而消费者剩余受到顾客意愿价格WP、产品定价P以及产品平均成本AC(隐含条件,产品定价受到产品平均成本的限制)三个条件的限制。当产品价格确定,顾客意愿价格越高,用户体验越好;当顾客意愿价格确定,产品定价越低,用户体验越好。因此,提升用户体验的关键是:(1)如何提高用户意愿价格WP;(2)降低产品平均成本AC以扩大产品定价空间。鉴于此,本部分着重讨论考虑场景的产品定价和利润空间问题,即“产品+场景”组合定价如何突破顾客意愿价格WP和产品平均成本AC,在提升用户体验的同时还能实现企业盈利的商业模式创新问题。

经济学中,同一行业内的企业之间存在市场竞争,它们是否能够获得利润,取决于所在行业的市场结构。完全竞争和垄断竞争市场环境下,所有企业都难以获得长期竞争优势,即产品价格等于平均成本,P=AC,企业利润为零;而寡头垄断和独家垄断市场环境下,企业才可能长期保持产品价格高于平均成本,P>AC,获取垄断利润。如图3所示,一个基于竞争优势而获得某种程度垄断的企业,它的产品营销定价下限为平均成本AC,定价上限为顾客的最高意愿价格WP(王建国,2015)。行业内竞争者越多,竞争越激烈,产品价格越低,定价空间和利润空间越小;行业内企业的垄断力越强(产品的不可替代性和不可复制性),产品价格越高,定价空间和利润空间越大。此时,消费者剩余为PEWP的面积。

图3 传统产品营销的定价空间和利润空间

在传统营销的条件下,企业只通过产品(或服务)为顾客创造并传递价值以满足顾客需求,其单位产品的利润为顾客支付的产品价格P减去企业支付的平均成本AC,即π=P-AC,其总利润为产品销售量q与单位产品利润π的乘积,即q•(P-AC),如图3中矩形PEFAC所示。当竞争加剧时,产品价格P会下降,直至等于平均成本AC,此时的产量为q1;当垄断加强时,产品价格P会提高,直至等于顾客最高意愿价格WP。

而在“产品+场景”组合的条件下,企业除了通过产品(或服务)为顾客创造和传递价值外,还通过与顾客消费活动相匹配的场景创造和传递价值,即为顾客创造的总价值提高了。如图4所示,一个考虑产品应用场景获得垄断的企业,其单位产品的定价下限AC1为产品平均成本ACP与场景平均成本ACC①场景成本是指企业构建新的或使用已有的场景所花费的成本。场景平均成本ACC则是指场景成本与企业产品销量之比。之和,即AC1=ACP+ACC,定价上限WP1为顾客的产品意愿价格WPP与场景意愿价格WPC②场景意愿价格WPC是指“产品+场景”组合的合意性使用户(消费者)愿意多支付的那部分价格,即用户为获得良好消费体验愿意支付的产品意愿价格WPP之外的价格。无论是产品意愿价格还是场景意愿价格都取决于企业的产品、场景以及二者组合能否精准定位并满足用户需求。之和,即WP1=WPP+WPC。其单位产品的利润为“产品+场景”的组合定价P1与组合平均成本AC1之差,即Π=P1-AC1。其总利润为产品销售量q3与单位产品利润Π的乘积,即q3•(P1-AC1)。

图4 “产品+场景”组合营销的定价和利润空间(1)

通常情况下,由于顾客倾向于为更多的价值支付更高的意愿价格,因此当场景价值大于零时,“产品+场景”组合的定价上限WP1会突破传统的产品定价上限WPP,顾客需求曲线向右上方移至D1(如图4所示)。当场景平均成本ACC>0时,如亚朵•吴酒店、花神咖啡馆、漫咖啡、雕刻时光、单向街书店、古北水镇、王者荣耀等场景,企业需要支付构建主题性、反季节性人工场景(实体或数字)的成本,“产品+场景”组合定价下限从AC上移至AC1,其总利润为图4中矩形P1E1F1AC1的面积。当场景成本ACC=0时,如小米电视、微信支付、小猪短租、易到用车等场景,企业无需为用户的家庭客厅场景、线下支付场景、民宿旅游场景、交通打车场景等已有或自然场景支付成本,“产品+场景”组合定价下限保持不变,即AC1=AC,其总利润为矩形P1E1F2AC的面积。

进而,如图4所示,若企业利润在“组合”前后保持不变(PEFAC的面积与P2GF3AC1的面积相等,即产品销售利润等于“产品+场景”组合销售利润),产品销售量为q4,产品价格为P2,消费者剩余从WPPEP的面积增加至WP1GP2的面积。此时,在企业利润不减少的情况下,消费者剩余达到最大,用户体验最好。若消费者剩余(用户体验)在“组合”前后保持不变(WP1G2P3的面积与WPPEP的面积相等,即单一产品销售的消费者剩余等于“产品+场景”组合的消费者剩余),产品销售量为q5,产品价格为P3。此时,在消费者剩余不减少的情况下,产品价格达到最高。因此,虽然“产品+场景”组合的理论定价空间是在AC1与WP1之间,但其“优化”定价空间则处于P2与P3之间,即用户体验与企业利润都得到提升。

当场景成本ACC<0,ACC=-AC或ACC<-AC时(场景负成本能够部分、全部或超额抵消产品平均成本),如某些电影、综艺节目等拍摄场景,场景提供方(如地方行政部门)为了宣传本地特色文化或旅游产业,给予场景使用方(节目制作企业)一定的经济补贴或优惠政策,即在合作共赢的情况下场景提供方“倒贴钱”让场景使用方使用场景。此时,“产品+场景”组合定价下限突破产品平均成本AC降至AC2、O,甚至AC3,其总利润分别为矩形P1E1F4AC2、P1E1q3O和P1E1F5AC3的面积(如图5所示)。

图5 “产品+场景”组合营销的定价空间和利润空间(2)

由图3、图4和图5的对比分析可知,与单一产品的定价空间相比,“产品+场景”组合的定价空间更加广阔:(1)“产品+场景”组合的定价上限WP1突破了单一产品的顾客意愿价格WPP。这就解释了同一市场上某些产品定价高于同类可替代产品五到十倍甚至更多仍然大卖特卖的现象——“产品+场景”的组合能够为用户带来独特的个性化体验,用户愿意为此支付更高的价格。(2)“产品+场景”组合的定价下限突破了产品平均成本AC、等于零,甚至小于零——场景使用方的用户群体与场景提供方存在某种价值关联关系,场景提供方愿意为场景使用方提供免费的应用场景,甚至还提供更多其他补贴。

由此可见,场景作为产品以外的一种特殊要素参与价值创造与传递,能够使定价空间得到巨大释放。“组合”定价既可以高于产品的顾客意愿价格上限,也可以低于产品的平均成本下限、对用户免费、甚至“倒贴钱”给用户,在提升用户体验的同时企业仍然可以实现盈利。因此,“产品+场景”组合作为一个整体的价值创造与传递的“分析单元”和“设计单元”,是未来企业商业模式创新的重要环节。

六、结论与启示

(一)研究结论

互联网数字技术群与实体经济的深度融合背景下,场景已经与产品(服务)融为一体,并成为顾客价值创造中不可或缺的一部分。本文试图通过案例研究归纳场景的构成要素、类型和概念,构建基于“产品+场景”组合的价值创造与传递的理论基础,以解释同一市场下同一(或可替代)产品与不同场景的组合所产生的巨大用户体验差异、定价空间差异和利润空间差异问题,为企业通过商业模式创新有效和精准地为用户创造价值提供新的视角。

本文借鉴了城市学、传播学等领域场景相关的既有研究成果,并通过多案例归纳研究确定场景中实现价值创造与传递的主要因素。本文研究使商业模式中如何通过场景实现价值创造与传递的理论模型得到发展,开发了以“用户体验”为中心的场景三要素模型,按照产品与场景的不同组合及场景功能特征归纳了四种场景类型,并基于商业模式价值创造与传递视角提出了场景的基本概念。

此外,本文基于经济学基本分析框架,通过“产品+场景”组合的定价空间和利润空间分析,进一步探究组合定价与用户体验的关系。研究发现,“组合定价”能够有效突破产品定价的上限和下限,从而不仅为“同一市场上某些产品定价高出同类可替代产品五到十倍仍然可以热销的现象”提供了理论解释,也为企业通过把产品价格定在平均成本以下、对用户免费、甚至“倒贴钱”给用户来实现盈利的商业模式设计提供创新依据。由此,把“产品+场景”作为一个整体进行的营销定价设计、创新设计和竞争差异化设计,一定程度上丰富了市场营销理论(产品与场景的组合定价策略)、创新理论(产品与场景组合的价值创造与传递载体)和战略竞争理论(考虑场景的用户体验差异化竞争战略)。

(二)管理启示

从线上、线下和O2O业务模式的视角,对企业应用场景设计的案例研究启示如下:

(1)具有数字化特征的线上业务,能够极大地释放信息匹配的“时空约束”,使线上应用场景设计更倾向于以内容要素为主,时间和空间要素为辅的设计导向。所谓内容要素主导型场景设计,是指以内容要素为中心,与特定设施设备、地理位置、特定时段或动态实时等其他场景要素的组合,塑造能够引起大规模顾客卷入和价值传播的独特场景,使粉丝(拥护者)与场景之间形成价值观共振或亚文化跟随,从而形成连接粘性和社群壁垒。在粉丝搜索与关注持续增加的同时,获取具有高转化率的用户流量。例如,电视剧《权力的游戏》的火热播映能够使观众逐渐与虚拟情境中的故事情节或人物角色形成某种价值观共振或生活方式跟随,从而“引爆”具有独特亚文化属性的流行时尚。

(2)实体化特征的线下业务,则更加强调空间“环境体验”,因此线下应用场景设计更倾向于以空间为主,时间和内容为辅的设计导向。所谓空间要素主导型场景设计,是指以场景空间要素(地理位置、场所空间)为中心,通过特定设施设备的组合,构建能够承载价值传递功能的空间布局与场域。合意的组合安排除了能够实现顾客对产品功能上的基本诉求,还能够使顾客形成对场景的情感连接、价值观共振和亚文化跟随。在此过程中,顾客转变为粉丝用户,进而形成社群;顾客的“产品价格敏感性”转向了粉丝的“产品价值敏感性”;用户获取更多价值的同时,企业实现了更高收益。例如,亚朵•吴酒店的“人文酒店+个人IP”线下场景设计,不仅能够实现吴晓波的个人IP与其用户在线下的深度连接,也能够实现亚朵•吴酒店的本地IP化。双方的用户量边界被共同延伸,形成了新场景下的增量入口。

(3)O2O业务,包括线上交易线下服务或线下交易线上服务两大类业务,这种虚实匹配与融合的动态属性则更强调场景的实时性和时段性(时间特征),因此,O2O业务应用场景设计更倾向于以时间要素为中心,以空间和内容要素为辅的设计导向。所谓时间要素主导型场景设计(以动态实时型场景为例),是指企业以顾客在日常活动(如饮食或出行)或互动行为(如聊天或交易)过程中持续变化的实时状态为中心,设计应用场景并提供相关产品功能以迎合用户在动态实时环境中的需求,从而达到价值传递的目的。一般而言,在动态互动过程中,参与者包括企业、用户、广告主等市场主体。当实时互动的用户数量达到某一临界值(critical mass)时,无论用户充当何种角色(传播者、分发者或营销者),用户间基于信任关系和人格背书的信息分享与互动行为将会成为引爆场景的原动力。以微信支付的实时支付功能为例,2014年春节期间,一场多达八百万用户参与的微信“抢红包”活动,使微信支付几乎一夜间获取了与支付宝“平起平坐”的竞争优势。在发红包和抢红包的实时互动过程中,用户不仅给自己的社交网络带来了价值,也获得了更为紧密的社交关系;而微信也借此以极低的成本收获了大量新的支付用户,实现了支付功能应用的快速扩张。

此外,以特定时段为中心的场景设计,是指企业以具有特殊文化符号的节日或特定行为习惯的、较为固定的时间段为中心,设计应用场景以迎合用户的文化氛围和行为习惯,从而提高价值传递效率,如情人节、中秋节、周末、小长假等。基于特定时段的场景设计往往与内容设计相结合才能发挥作用。例如,分众传媒的跨屏互动“全城示爱”场景设计,分众楼宇电视为用户开通了为期20天的线下液晶屏与线上手机屏互动表白平台,通过“弹幕”形式在《大话西游》等经典电影片段上呈现示爱内容。

(三)未来展望

本文研究仅仅是“产品+场景”组合如何实现商业模式创新的开端。这为未来提出了许多有趣且具有挑战的研究课题,包括但不限于:(1)“产品+场景”组合(四种场景类型)实现商业模式创新的路径机理研究;(2)基于场景三要素模型实现商业模式创新的方法论研究;(3)线上、线下和O2O应用场景实现顾客价值创造与传递的特征与优势研究。商业模式研究领域越来越多的研究者意识到场景研究对于商业模式创新的重要意义,但目前虚实结合、动态、交互、以体验为中心的场景设计方法论尚不成熟,仍需各领域研究者更加深入的研究。