农业现代化研究的知识基础、趋势与前沿

——基于CiteSpace V的文献计量分析

2020-06-11何蕾辛岭胡志全

何蕾,辛岭,胡志全

(中国农业科学院农业经济与发展研究所,北京 100081)

农业是人类文明的基石,农业现代化是世界现代化的重要组成部分。农业现代化的时代内涵呈动态变化,在乡村振兴大背景下,它是农业产业现代化、农业环境现代化和农业主体现代化的统一[1]。中国是世界农业文明发源地之一,中国农业现代化发展走向必然影响世界农业现代化进程。但是中国在推进农业现代化的实践中出现了思维方式有偏,浮躁成风[2];政府和企业主导农业,去农化现象严重;城市繁荣和农村衰败并存;片面追求经济效益,忽略农业社会效益和生态效益等困局[3]。农业现代化研究也多倾向于支持和推广工业化农业,对农业体系的多元化探索不足。今天在中国乃至全球农业发展实践中,主流的工业农业体系仍然占主导,并以“现代性”的名义抛弃了小农农业的诸多做法,多元农业体系还未能建立,乡村衰退成为世界性的普遍问题。事实上,农业现代化不只有商业化大农业一种模式,也不只有农业产业化一条路径。20世纪60年代,国际农业现代化研究就已经有一些学者开始对工业化农业及其负外部性进行反思。进入21世纪,国内也陆续开展了关于生态文明建设和多元农业体系的实践和研究,但是这并不能阻挡绿色革命以后工业化农业在全球的崛起和扩张,多元化农业体系发展堪忧。那么,历经几十年,世界农业现代化研究是如何演进的,通常关注哪些方面,是否能为中国农业现代化实践和未来研究方向提供借鉴。为此,从宏观上把握世界农业现代化研究趋势变化和研究前沿等研究进展,有助于推进中国农业现代化研究向纵深发展。

国内外学者对农业现代化的未来发展方向进行了丰富的理论层面的探讨。何传启[4]在总结国际农业实践的基础上,指出未来农业将向着知识化、生态化和国际化的高级现代农业演进。何慧丽和柯布[5]、Freudenberger和Freudenberger[6]等从后现代视角指出,西方国家现代化的教训是惨痛的,中国等发展中国家有足够的自由去规避所谓的现代性,发展一种社会、经济、生态和文化等多方面平衡的后现代农业,复兴乡村文明。McDaniel和Norman[7]认为未来农业和农村发展不是恢复过去低水平的传统农业生产生活,也不是要拒绝现代农业的成果。在现代农业基础上进行生态改良的“建设性”现代农业是未来农业现代化建设的发展方向,尤其指代生态农业,中国生态农业实践可为各国农业可持续发展提供借鉴[8]。此外,也有学者从文献计量学角度梳理过国际农业现代化的相关研究,李鼎等[9]指出可持续发展和生态现代化将是农业现代化研究关注的重点。但是,总的来说,从宏观层面对世界农业现代化发展的过去、现在和将来展开分析的研究不多,运用科学计量分析工具进行定量分析的研究就更少,且这些定量研究深度有待进一步提高。

为此,本文利用Web of Science数据库收录的世界农业现代化相关文献,建立了相对科学而全面的数据样本,在核心数据集的基础上,运用文献共被引分析方法,借助CiteSpace V文献计量分析软件,绘制1998—2018年世界农业现代化研究聚类知识图谱,确定农业现代化研究的知识基础,然后在拓展数据集的基础上,利用关键词共现、文献共被引和突现性分析方法,探究世界农业现代化研究趋势的变化,最后借助被引文献和施引文献的主题词、关键词和内容分析,发现世界农业现代化研究前沿,以期为促进我国农业现代化研究向纵深发展提供参考。

1 研究方法

1.1 知识图谱方法

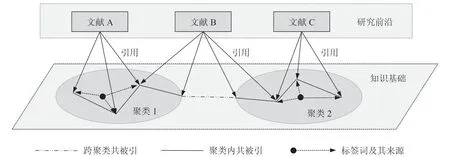

知识图谱是将应用数学、信息可视化技术、信息科学等学科理论和方法与科学计量学、文献计量学的共现分析等方法结合,用一系列图形展示某学科知识发展的过程和结构关系的一种研究方法。CiteSpace是实现知识图谱研究的理想工具之一。基于统计分析、引文分析、共现分析和共被引分析方法,CiteSpace能够绘制多种知识图谱,以揭示学科知识结构,探索学科研究基础和研究前沿[10]。图1展示了该工具的概念模型,Persson[11]和Chen[12]认为诸如文献A、文献B和文献C等施引文献形成了某时段内某学科领域的研究前沿,被引用的文献构成知识基础,随着时间的积累,过去的热点话题或新兴趋势也会成为知识基础的一部分。

1.1.1 共被引分析与共现分析 当文献A和文献B共同出现在文献D的参考文献中时,A和B就构成了共同被引用的关系,共被引频率越高,两篇文献之间的关系越紧密,其“距离”就越近。根据这种“距离”,利用聚类分析、因子分析等多元统计技术可以将某一学科内文献加以分类,并绘制成知识图谱并使之可视化。文献共被引网络图谱上每个节点即为一篇文献,每条连线反映了文献两两间的关系强弱,聚类的标签词来自聚类内文献的标题、关键词或摘要,客观反映了每个聚类的主题[10]。同理,关键词的共现分析也是通过两两关键词之间的亲疏关系进行聚类分析,进而发现某学科主题的结构变化。基于1998—2018年间全球发表的农业现代化研究相关文献,本文选取每一年中被引频次最高的前若干篇引文,利用CiteSpace V进行共被引分析,并绘制农业现代化研究领域的相关知识图谱,通过深入研究图谱中主题明确的若干个聚类,得到农业现代化研究的知识基础。

1.1.2 突现性分析 在文献计量学方面,短时间内引用频率急剧上升的现象可归结为“突现性”。在一段时间内被引用频率急剧上升(引用爆发)的关键词或文献被称为高突现性关键词或高突现性文献,这表明学界在一段时间内高度关注此类研究,反映了一个研究领域的动态,对这些新近的高突现性文献的题目、关键词和摘要进行内容分析,提取出的相关术语可代表研究前沿[10,12]。本文在共现分析和共被引分析的基础上进一步引入突现性分析,通过追踪高突现性关键词及其对应文献的演变,探究农业现代化研究趋势的变化,最后对被引文献和施引文献的主题词、关键词和摘要等进行文本内容分析,发现农业现代化研究前沿。

图 1 CiteSpace的概念模型Fig. 1 Conceptual model of CiteSpace V

1.2 数据来源

Web of Science(WOS)是全球最大、覆盖学科最全的综合性数据库平台,包含1900年至今全球范围内的关于自然科学和人文社会科学的大量宝贵数据,为世界各地的学者进行科学研究提供相关的信息和技术手段。截至2020年1月,平台收录了34 000种学术期刊,1.61亿条文献记录,内容涵盖自然科学、社会科学、生物医学等诸多领域,信息丰富且更新速度快。最重要的是通过引文索引,该数据库能够回溯某一研究文献的历史,追踪其最新进展。因此,本文选择了Web of Science数据库作为农业现代化文献来源。由于1998年以前平均每年收录的文献较少,为了得到比较全面的文献记录,同时使每个年份的文献记录具有统计意义,本文将检索时间区间设置为1998—2018年;对WOS 核心合集的4个子库(SCI-EXPANDED、SSCI、CPCI-S、CPCI-SSH)进行高级检索;主题(TS)检索式为(agricultu* and moderni*)[9-10];文献类型为文章、评论、会议论文和书评,检索得到1 332条文献数据(截止到2020/1/7)。本文将包含这1 332条记录的元数据集命名为农业现代化研究的核心集。另外,通过核心集的16篇高被引文献的施引文献链接,收集到共计1 806条施引文献记录,将其与核心集合并,命名为农业现代化研究的拓展集。

2 结果与分析

2.1 农业现代化文献动态分析

图2展示了1998—2018年间全球农业现代化研究发文量动态。相比2004年以前,2005—2014年农业现代化研究发文量保持低速平稳增长,处于缓慢增长阶段。2015年以后,发文量保持快速上升趋势,部分原因是2007年全球食物危机爆发后,学界对粮食安全和可持续农业体系比较关注,由此产生了大量相关文献。2017年农业现代化研究发文量达到峰值,预计长期内该领域发文量将保持稳定。

通过深入梳理文献内容,发现全球农业现代化研究呈现出显著的地域特征,具体表现为,发达国家更多关注知识密集的生态农业体系的研究,发展中国家则更多关注自给型农业向市场型农业转型研究。在欧洲,知识型农业在迅速成长,学者对知识型农业模式和推广的探讨较多;在非洲,新一轮的绿色革命正将非洲大陆变成另一个市场型农业的根据地,关于非洲国家农业生产与投资、农产品价值链提档升级的研究较多。

图 2 1998—2018年间农业现代化研究发文量动态变化Fig. 2 Amount of articles related to agricultural modernization during 1998-2018

2.2 农业现代化的知识基础

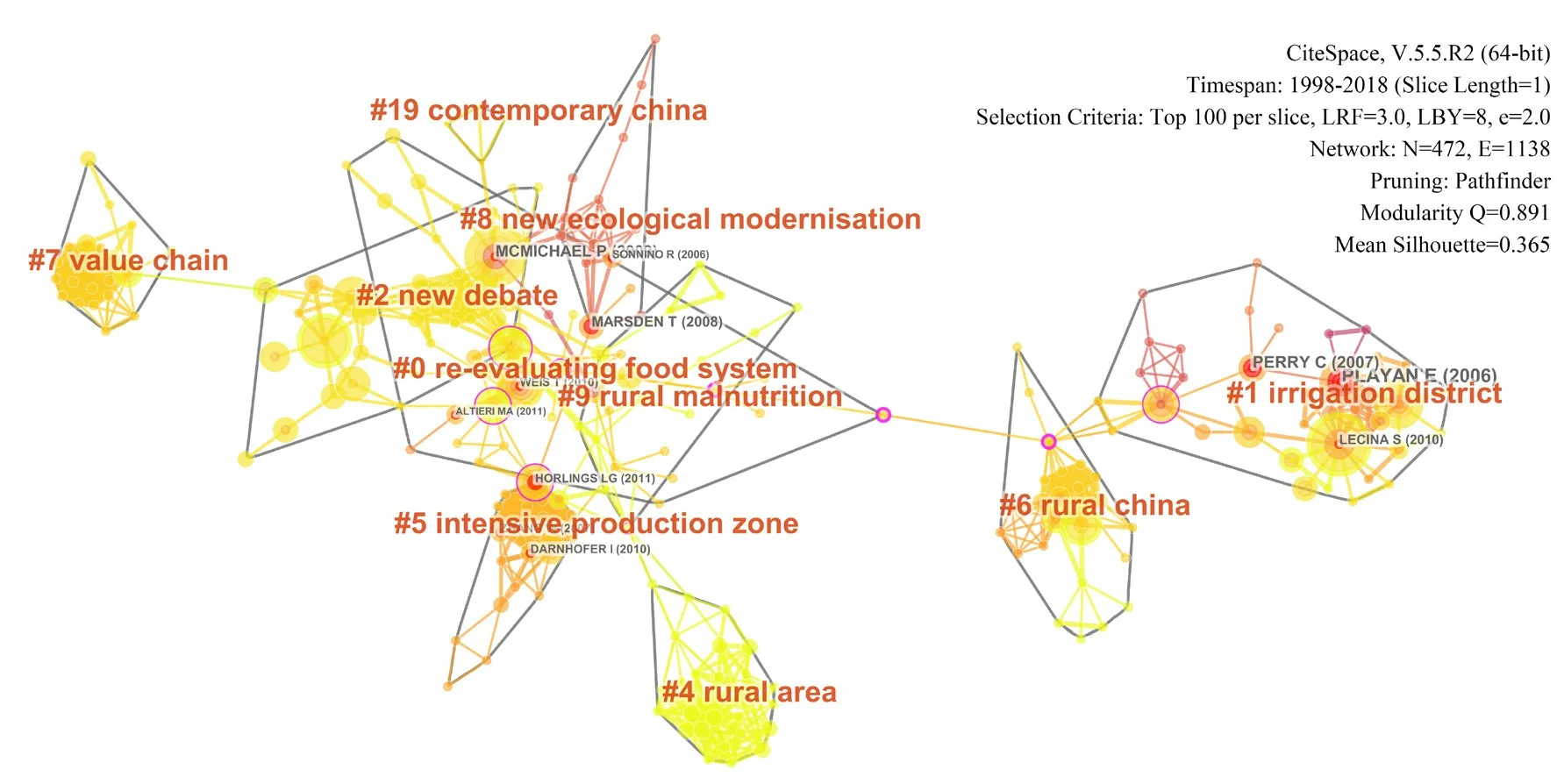

图3显示了基于核心集数据产生的文献共被引网络。该网络由472个节点和1 138条连线构成,本文根据聚类的标签词及所涉及的文献内容,总结了构成农业现代化的知识基础的5大主题,包括食物安全、灌溉现代化、“三农”问题、农业生态现代化和农业价值链。

图 3 核心集的文献共被引网络Fig. 3 A document co-citation network of the core dataset

2.2.1 食物安全 食物安全这一主题由图中的标签词食物体系再评估(re-evaluating food system)和农村营养不良(rural malnutrition)进行标识,聚类文献数分别有39篇和14篇,聚类平均轮廓值为0.8,表明两个聚类内文献同质性较高,研究主题明确,构成了农业现代化研究的知识基础。

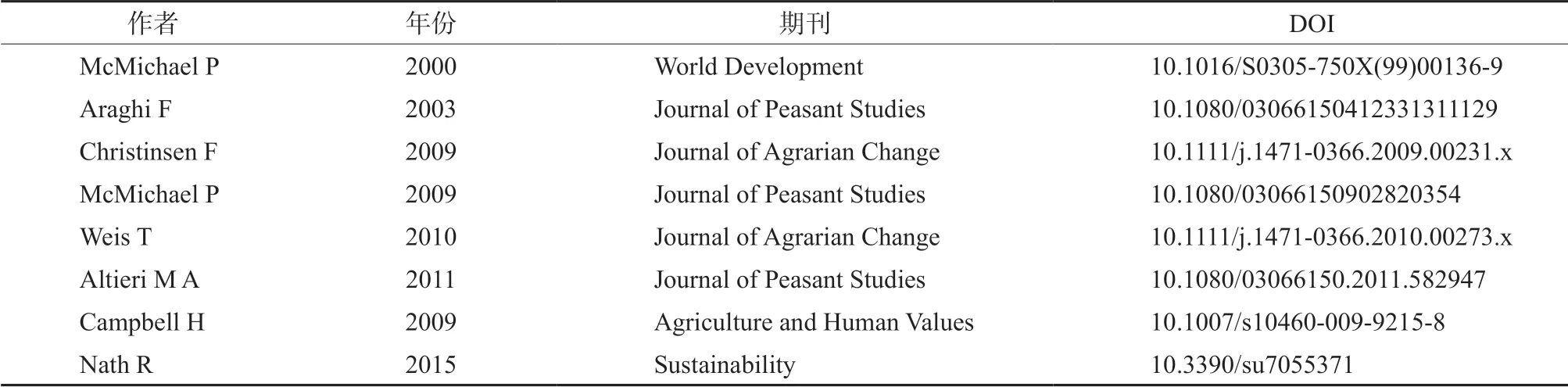

通过梳理食物安全聚类的重要文献发现,食物安全的主要研究对象是农业食物体系,研究内容包括食物安全的政治经济学分析、食物安全面临的挑战和保障方案3个方面。这一领域代表学者是McMichael P、Araghi F、Weis T、Christinsen F、Campbell H等(表1)。

食物安全涉及政治、社会和生态等多方面。在政治方面,粮食安全是国家安全的重要领域,粮食制度是“世界范围内粮食生产和消费的统治结构”[13],也是“全球价值关系的政治制度”[14]。许多发展中国家面临粮食危机,粮食自由贸易不是国家粮食安全的防火墙,在错综复杂的国际关系面前,保障国内粮食自给才是国家安全最大的底气。在社会方面,Christiansen[15]以中国为例,研究了改革和快速城镇化过程中的粮食安全问题,及其对社会稳定的作用机制。在生态方面,如何可持续地保障全球粮食安全是备受人们关注的问题[16]。工业化农业以生产效率为核心,在消除贫困和保护环境等方面出现失灵,一些学者建议从主流农业生产体系着手,减小农业生产对环境的负外部性,而另一些人则呼吁从生产、流通和消费全方位改革整个食物体系[16-17]。

表 1 食物安全研究的基础文献Table 1 Fundamental references of food security

2.2.2 灌溉现代化 图谱中灌溉现代化由灌溉区(irrigated district)标识,聚类文献有38篇,聚类轮廓值为0.98,主题十分明确,水资源匮乏、现代化灌溉系统和能源利用效率等关键词共同说明了学界对该主题的关注点。灌溉现代化在2008年、2011年和2013年出现了引文爆发,3篇文献是Playan E、Perry C和Lecina S关于灌溉现代化和灌溉效率的研究(表2),这表明灌溉现代化是农业现代化的重要组成部分。

表 2 灌溉现代化研究的基础文献Table 2 Fundamental references of irrigation modernization

该聚类内文献多以灌溉系统发展和管理研究为主,关注如何通过滴灌、喷灌等灌溉技术和灌溉管理制度提高农业生产过程中水资源生产力[18-20]。随着灌溉技术和灌溉管理制度不断推广,农业灌溉用水利用效率逐步提高,但是灌溉面积扩大和种植结构的变化等因素导致灌溉系统面临不可持续的问题,比如管理成本上升、用水量和能耗量反而增加[21]。考虑到节水灌溉技术的推广仍为干旱半干旱农区种植业所急需,评估这些地区灌溉现代化的潜在影响,以加强战略管理,实现可持续发展是亟待深入研究的课题。

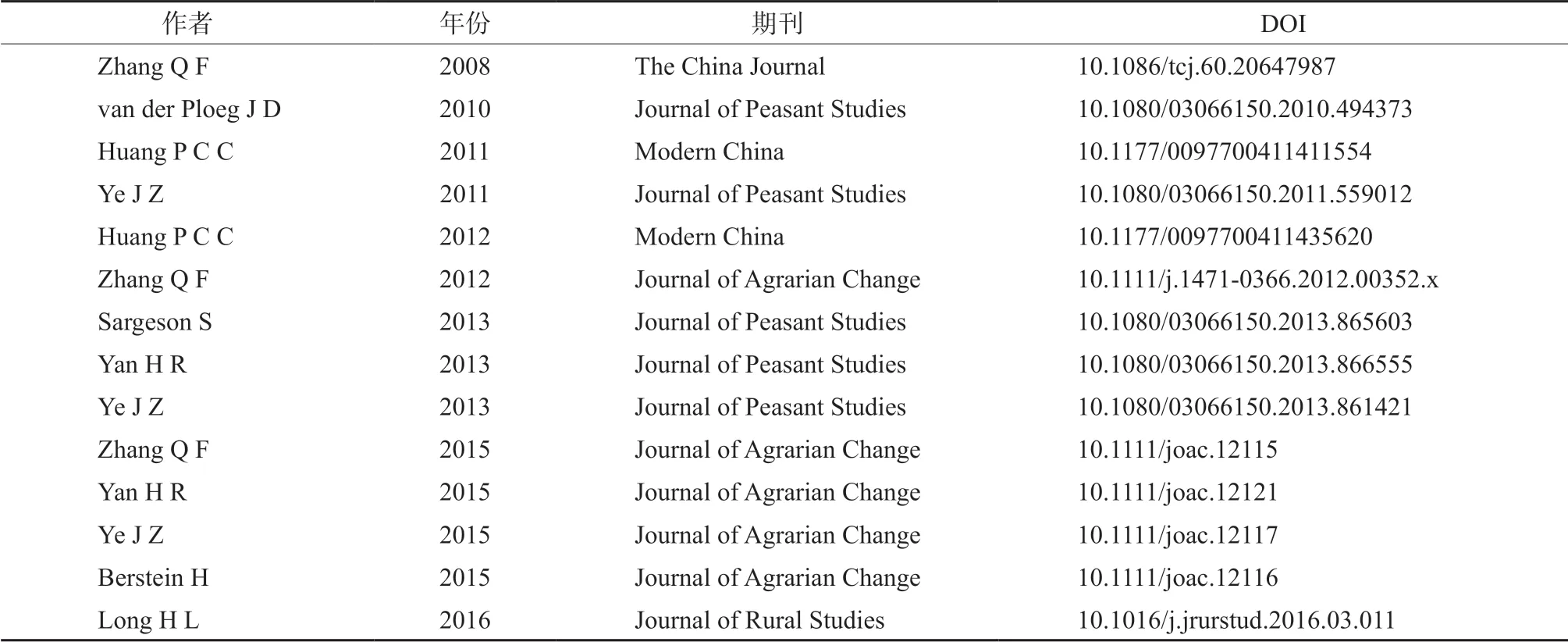

2.2.3 “三农”问题 图谱中有3个聚类分别从不同角度对三农问题进行了研究,其中聚类2新的争议和聚类6中国农村文献数量分别有33篇和25篇,聚类轮廓值分别为0.89和0.99,表明其涉及的主题很明确。三农问题研究主要集中在农业改革、城乡关系和农民生计3个方面,这从聚类涉及的关键概念上得到反映,包括中国农村、农业生产、市场改革、土地商品化、城乡转型发展、龙头企业和工商资本等。表3展示了该主题下的基础文献,三农问题代表性学者是Huang P C C、Ye J Z、Long H L、Zhang Q F、van der Ploeg J D、Sargeson S和Yan H R等(表3)。

在农业改革方面,土地改革极大影响了中国农业现代化进程。家庭承包责任制在发挥过其制度绩效后,制度弊端逐步显现。中国历来将规模化农业视为农业现代化的缩影,土地三权分置推动了土地流转并集中,农户在政策和资本干预下不断分化成长为专业大户、农合社,农业企业也不断积累壮大,共同构成新型农业经营体系,实现了农业生产规模化、专业化和标准化[22-23],但同时也将大量小生产者挤出农业[24]。

城乡关系是三农问题研究的重点之一,主要涉及快速城镇化背景下的农村发展问题。推进城乡协调发展必须加强城乡土地、资本和人才等要素互动[25-26]。但是为实现大规模农业而推进的改革过程过于关注农民的土地权利,而非城市福利[27],农业剩余为工商资本所攫取,农民工市民化滞后于农村土地集中过程,农村就业机会急剧减少,农村可持续发展和农民生计安全面临挑战。

表 3 “三农”问题的基础文献Table 3 Fundamental references of “Three-Ag” issues

农民生计研究是农民问题的重点研究范围。通过工业化、城镇化和农业现代化促进农村剩余劳动力转移就业,推进农业适度规模经营,提高农民收入,是全社会的共识[28]。一些学者质疑当农业不能再支撑每一个农业家庭,城市系统又无法为农业转移人口提供同等机会的时候,农民及转移人口的生计如何保障是摆在所有人面前的一个严肃的问题。一方面户籍制度改革正在成为推进农民市民化过程的一个突破口[27],另一方面乡村全面振兴要求重构农村产业体系,为农村居民创造更多非农就业[26]。

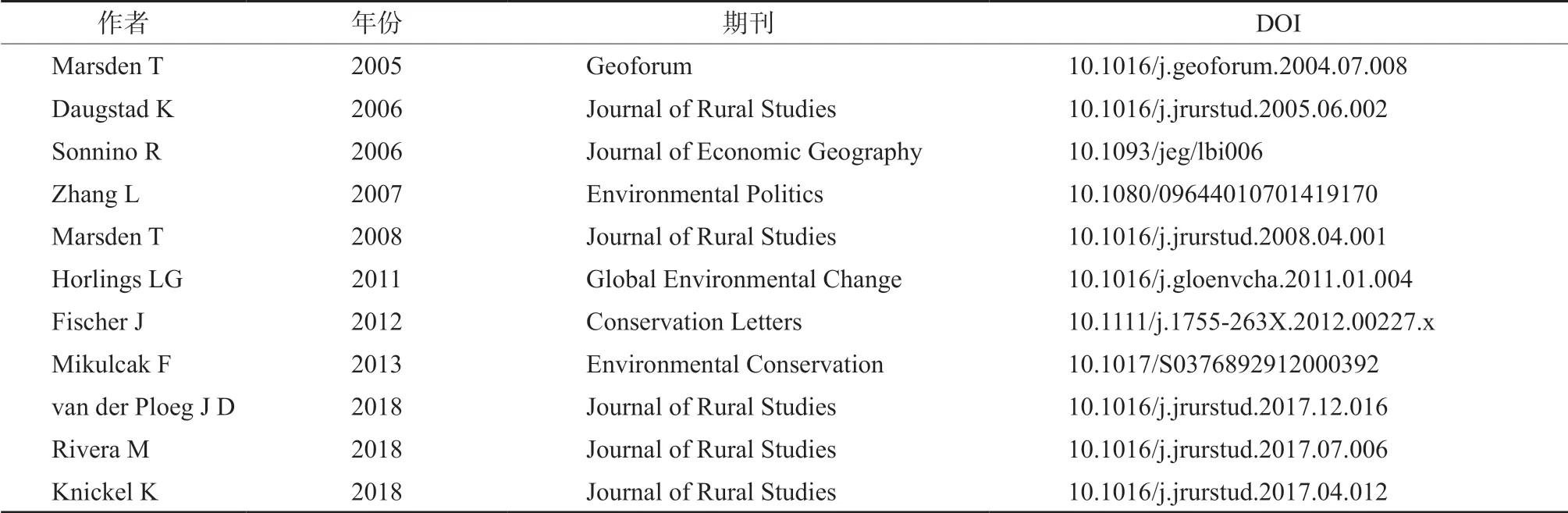

2.2.4 农业生态现代化 聚类8新生态现代化、聚类4农村区域和聚类5集约产区共同构成了农业生态现代化研究的知识基础。新生态现代化、集约产区和农村区域聚类分别由15篇、26篇和28篇文献组成,其聚类轮廓值分别为0.98、0.99和0.94,表明各聚类主题十分明确。另外,该主题下出现了4篇时间跨度较大的高突现性文献,表明农业生态现代化是长期受到学界关注。农业生态现代化研究主要围绕可持续农业体系和农村可持续发展展开。在可持续农业体系方面,涉及农业资源可持续利用和农业体系生态创新与转型研究;在农村可持续发展方面,涉及农村可持续发展的内涵、路径和战略研究。农业生态现代化研究的基础文献代表作者有Marsden T、Horlings L G、Sonnino R和van der Ploeg J D等(表4)。

表4 农业生态现代化研究的基础文献Table 4 Fundamental references of ecological modernization of agriculture

可持续的农业体系研究方面,出现了两条道路。一条是继续坚持常规农业规模化和专业化,并采用一些生态做法进行系统弥补,比如将碳足迹和食物里程等纳入全球农产品贸易和环境管理标准,减少农业生产实践中的化肥和农药施用[29],很多学者支持这种改造后的现代农业,并将其称为建设性现代农业,认为这本就是农业现代化的应有之义。另一条认为要创新农业生态化、自然化和多样化路径,以传统农业系统为基础“建立一种可替代的、可持续的、社会公正和安全的全球农业食物体系”,实现真正的农业生态转型[30]。这是一条农业后现代化道路,要真正实现并不容易,因为它涉及到一系列超前的行动,包括转变整个社会的思想、反思市场机制、改变体制环境、加强农民和消费者参与、积极引导科研投资等[31-32]。

在农村可持续发展方面主要包括内涵研究和战略研究。在内涵方面,越来越多的国家和地区认识到可持续农村发展涉及经济、社会、生态和文化多个方面。欧洲农村发展研究认为人民生活幸福、农村基础设施与公共服务可获得、优秀传统文化得以传承、资源环境可持续、就业创业氛围好、居民对社区归属感强应该是繁荣乡村的应有之义,这与我国乡村振兴战略的丰富内涵不谋而合。在战略研究方面,针对农村资源的节约利用战略、针对农场生产经营活动的多目标效率提升战略、针对农民的创新创业战略和针对农民组织化的联合与合作战略是研究的主要内容[33-34]。

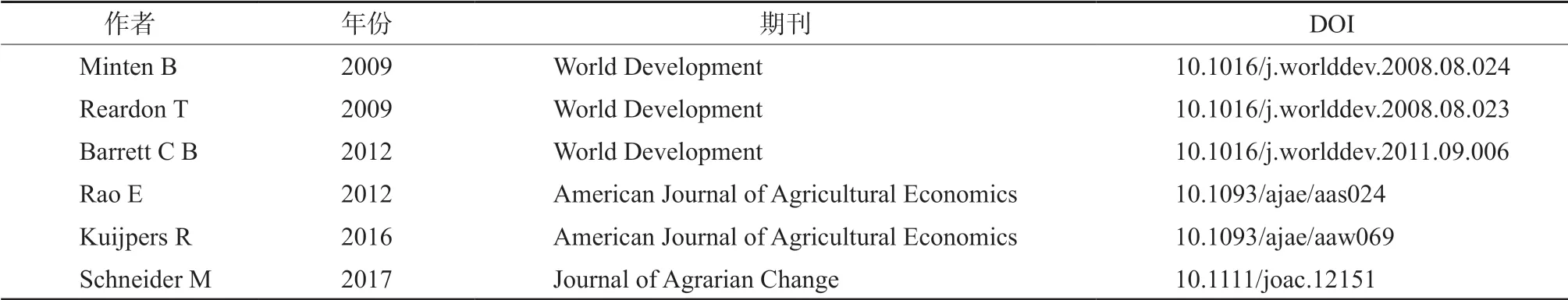

2.2.5 全球农业价值链 全球农业价值链研究主要涉及经济全球化背景下现代农业价值链对发展中国家的农民、农业和农村发展的影响研究,代表学者包括Barrett C B、Reardon T、Rao E和Minten B等(表5)。聚类7以价值链为标识,聚类文献数量有22篇,聚类轮廓值为0.99,说明全球农业价值链是农业现代化研究相当重要的话题。聚类内文献主要关注超市、现代食品制造商等对发展中国家农业食品供应链和价值链的转型发展的影响,以及农民参与现代食物供应链的影响因素、驱动力和福利效应等研究。事实证明,现代农业食品价值链的确通过横向或纵向整合提高了发展中国家农业生产率,推动了发展中国家现代农业的发展,为农业小生产者带来技术和市场等溢出效应,但同时也将部分小农户排除在价值链之外[35]。

表 5 农业价值链研究中的基础文献Table 5 Fundamental references of agricultural value chain

2.3 农业现代化研究趋势变化分析

通过分析核心集,阐释了农业现代化研究的知识基础,由于拓展集包含了更多施引文献信息,通过继续分析拓展集中具高突现性的关键词和文献的变动,本文将得到农业现代化研究趋势的演进。

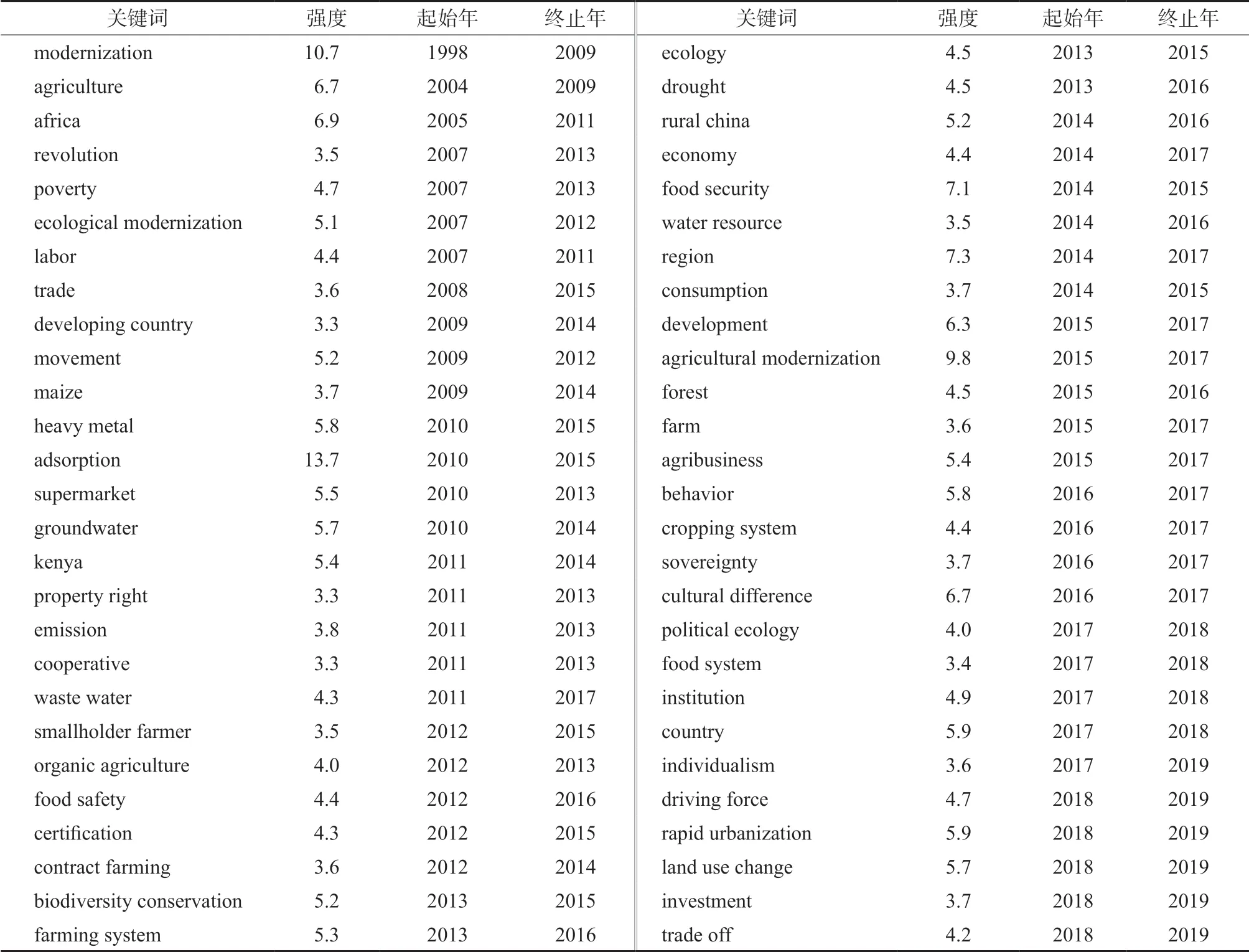

表6仅仅列举了拓展集分析得到的前54个高突现性关键词,限于篇幅未能列出高突现性文献。从这些关键词和文献的动态变化发现,比起灌溉现代化和农业价值链,学界对可持续的食物安全和农业生态现代化保持了持久且高度的关注,其中,农村可持续发展问题更是频繁进入近期该领域的国际议题。这表明早期农业现代化研究较多关注主流农业体系,以及如何消除主流农业体系出现的负外部性,近期则更多考虑农业体系生态转型,呼吁乡村全面振兴。

特别注意的是,在食物安全研究趋势方面,对威胁全球食物安全的因素的分析始终贯穿该研究全过程,保障食物安全的方案研究逐渐从单一的农业生产力语境,转换为可持续的食物安全语境;农业生态现代化研究则经历了农业生态现代化的理论分析—相应的模式探索—模式推广分析的递进式演变;三农问题中的城乡关系研究则经历了统筹城乡发展—城乡协调发展—城乡发展一体化的逐步深化;农业价值链研究的重点正逐步从发展中国家出口链和全球价值链转向发展中国家当地农业价值链现代化。

2.4 农业现代化的研究前沿

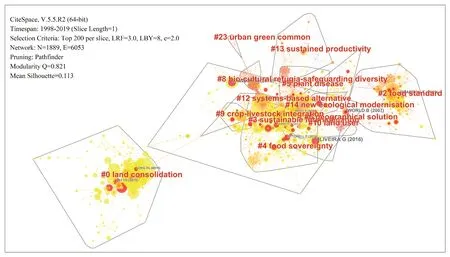

研究前沿由引用了某个聚类内的基础文献的施引文献反映,由于拓展集的数据新增了施引文献信息,标签词在一定程度上反映了该领域的研究前沿。图4绘制了拓展集的文献共被引聚类网络,该网络由1 889个节点和6 053条连线构成,网络中显示了13个聚类,表7总结了轮廓值较大和主题较明确的7个聚类。7个聚类对应的研究前沿分别是土地整理、农业价值链提档升级、可持续集约化、食物主权、动植物传染病与食物安全、生物多样性农业和农业水资源生产力。

表 6 拓展集的前54个高突现性关键词Table 6 Top 54 keywords with strongest citation bursts from the expanded dataset

图 4 拓展集的文献共被引网络Fig. 4 A document co-citation network of the expanded dataset

表 7 拓展集中主题明确的7个聚类Table 7 A summary of 7 thematically-concentrated clusters derived from the expanded dataset

2.4.1 土地整理 城乡转型与农村可持续发展是中国“三农问题”研究的重大前沿。其研究重点内容包括国家粮食安全、农村发展与转型、人口流动与农村空心化、城乡均等化、农村重构和农村土地整理等。其中,土地整理通过各种措施对农村水、林、田、路、村进行综合整治,以期提高土地利用率,增加有效耕地面积,改善生态环境,提高农业综合生产能力[36]。快速城市化背景下,我国存在城市土地开发程度高,土地利用集约,土地资源紧张,与农村土地资源闲置程度高,土地利用粗放的情况并存的矛盾局面。为保障国家粮食安全,提高农业生产力,优化农村空间布局,土地整理或将成为重构农村生产、生活和生态空间,落实乡村振兴战略的路径之一。

2.4.2 农业价值链提档升级 农产品价值链现代化对农村发展尤其重要。过去十几年,对发展中国家农产品出口链和全球农产品价值链对农村发展和农民福利的影响的研究层出不穷。在全球化语境下,关于发展中国家传统农产品价值链如何提档升级、农户如何参与现代农产品价值链,以及现代农产品价值链与传统价值链存在何种联系是农产品价值链研究的前沿课题。

2.4.3 可持续集约化 对环境保护和可持续的粮食安全的呼声催生了可持续集约化这一概念。可持续集约化是当前被广泛接受的概念,与生态集约化和农业生态集约化等概念存在重叠[37]。它运用农业生态学方法弥补常规农业的不足,表现出“弱”农业生态现代化。当前对可持续集约化的争论在于它强调目标,模糊了实践,它关注生产效率,忽略了社会公平[38]。农业生态转型的目标符合农业后现代化的部分设想,这不仅要求全社会转变思想,而且要求持久的公共投资、科技和制度创新[30,39],这意味着真正的农业生态现代化还没有条件广泛实现。那么改造常规农业体系,弥补社会和生态等方面的短板就仍将占据农业发展实践的主导地位,类似于可持续集约化的争辩仍将持续。

2.4.4 食物主权 食物主权是当前农业现代化研究的前沿之一。它与当下保障国家粮食自给,实现可持续的食物安全的论调相关。常规农业在生产和分配上存在诸多失灵,农村营养不良仍然存在,高企的农产品价格导致多地发生与食物相关的抗议,威胁到乡村长远发展和未来食物安全[30,40-41]。为此,相当多的学者强调食物主权这一概念,主张通过重新赋权地区和农民来促进区域经济活力和保障食物安全[42-43]。

2.4.5 动植物传染病与食物安全 当今世界,动植物疾病是制约现代工业化农业生产的重要因素之一。伴随着诸如全球农产品贸易、交通和旅游等频繁的经济活动,动植物传染病成为了威胁全球食物安全的新因素,关于动植物传染病将如何影响食物供给,以及生产者将对动植物疾病采取何种策略是保障食物安全的研究前沿。

2.4.6 生物多样性农业 生物多样性农业体系是农业生态现代化的表现形式之一,也是可持续的农业体系的重要组成部分。研究表明生物多样性农业虽然在产量上逊色于常规农业,但是对社会和环境具有正反馈。目前设计并推广生物多样性农业系统也是农业现代化研究的前沿,其中诸如“稻田养鱼”等种养结合的农业系统因其能够保障食物安全,提高水资源生产力,提升生态系统服务功能,直接受益农民而受到关注,正在成为农业生态转型的范本。

2.4.7 农业水资源生产力 如何提高农业系统的水资源生产力一直是灌溉现代化研究的重点,学者对提升农业水资源生产力的制度、技术和战略展开大量研究,形成了涵盖灌溉制度、区域水资源管理与配置、农艺管理措施等在内的丰富研究成果。未来为了促进农业和农村可持续发展,灌溉系统将倾向于从单一生产力目标,转向实现社会、经济和生态多元目标,因此灌溉系统与其它产业体系或农艺管理措施的整合研究是该领域的研究前沿[44]。

3 讨论

通过对农业现代化研究发文情况分析发现,世界农业现代化研究呈现出显著的地域特征,这可能与各国各区域经济社会发展程度相关。欧洲大部分国家、美国和澳大利亚是工业化大规模农业发展最早最普遍的地区,西式现代化剥离了人与自然,也剥离了农业与乡村,造成生态破坏、资源枯竭、贫富差距加大和乡村衰败等问题,20世纪60年代,一些学者对西方的现代性错误和生态危机进行反思,提出生态文明、后现代主义等概念,相继衍生出有机农业、再生农业、生态农业、可持续农业、生态多样性农业等一系列农业生产模式,巢状市场、农夫集市等一系列市场组织形式。现在一些西方学者正讨论如何促进农业体系生态转型,设计并推广知识密集的替代性农业体系,实现农业生产系统、农村社会系统和生态景观系统的有机统一。由此看出,欧洲国家农业现代化研究侧重农业生态范式,在建设多元农业体系方面有超前性,但这些探讨还只限于少数学者。文献梳理中发现,大规模农业在亚洲和非洲的发展中国家发展较快,这些地区的农业现代化研究侧重于自给型农业向市场型农业转型研究,比较热衷于农业技术范式,研究重点目标是农业生产力最大化。

在中国,可持续的、生物多样性、社会公平的替代农业体系不仅拥有悠久的历史实践经验和群众基础,而且在乡村衰退、优秀传统文化缺失和资源环境硬约束背景下,还有其发展的必要性。值得注意的是,国际农业现代化研究已经充分认识到了传统农业生态知识背后的智慧和实用性,进一步证实传统的小农农业实践有助于建设多元农业体系。然而,这并不意味着替代农业体系有充分的成长空间,在中国农业发展实践中发现,很多地方仍然保持着发展大规模农业的惯性,这可能是因为主流农业体系不仅有强大的支持者,包括政府、农业企业和诸多学者,而且自绿色革命以来,农业现代化等同于建设大规模资本密集型农业的思维深深扎根在中国大地上。这对我国发展替代农业系统,推进农业生态转型是一大挑战。

食物安全、灌溉现代化、三农问题、农业生态现代化和农业价值链研究构成了全球农业现代化研究的知识基础。5个主题各有研究侧重。其中,食物安全以农业食物体系为对象,灌溉现代化研究以灌溉系统发展和管理为主题;三农问题研究则主要集中在中国农业改革、城乡关系和农民生计3个方面;农业生态现代化研究重点围绕可持续的农业体系和农村可持续发展展开;农业价值链研究则高度关注现代农业价值链对发展中国家的农民、农业和农村发展的影响。但5大主题又相互联系。比如,食物安全、灌溉现代化和农业生态现代化都要求建立一个可持续的、健康的和公正的农业食物体系;农业生态现代化与三农问题研究在讨论农村可持续发展和乡村振兴的深刻内涵时显现出高度一致性。

气候变化、资源匮乏、环境污染和农村衰退等问题引发了人们对农业农村可持续发展的思考,使得农业现代化研究对保障全球可持续的食物安全、推进农业生态转型和促进乡村振兴和繁荣保持了极高关注度。农业体系不再简单强调“生产力”,而是谋求农业生产、生态环境和社会公平之间的统一。比如在食物安全研究方面,过去半个世纪绿色革命为生活在贫穷国家的农民带去希望,而今天保障粮食安全绝非提高粮食产量那么简单,因此食物安全研究转向探讨如何建立和推广与主流农业体系互补的可持续的农业食物体系,在保障可持续食物安全的同时,促进农业系统与农村社区的耦合和农民生计的改善。灌溉系统的研究也不再局限于农业种植体系,开始谋求灌溉系统与其它产业体系的整合。

当前,关于土地整理、农业价值链提档升级、可持续集约化、食物主权和动植物传染病对食物安全的影响、生物多样性农业系统和农业水资源生产力的研究是各个主题下的研究前沿。事实上,这些研究前沿一部分涉及农村可持续发展研究,一部分涉及现代工业化农业体系的研究,还有一部分涉及替代性农业体系的研究。其中,对工业化农业体系的研究相当丰富,比如动植物传染病与食物安全、土地整理和农业价值链现代化研究都处在资本主义大农业环境之下,其中研究动植物传染病的目的在于积极规避工厂式农业生产的高风险,保障生产的高效率,土地整理研究则试图破解城市化、工业化和农业现代化进程中各经济部门土地资源竞争的困局,农业价值链现代化研究则期望跨国资本的溢出效应能对本土农业价值链转型升级有所裨益。可持续集约化为生态农业而生,却服务于资本化农业,期望在保持农业高产出的同时,减小主流农业体系的环境负外部性,这说明主流的工业化农业体系有其发展的基础和惯性,不可能被轻易替代,但是可以得到改造,学界也将这种改造后的农业称为建设性现代农业,还有一种“有价值但是非主流”的建设性后现代农业模式——生物多样性农业,它构成了替代性农业体系的一部分。

总之,农业现代化道路不是唯一的,未来农业体系是多元且内嵌于乡村社会的,为了契合经济社会发展,工业化农业将在可持续发展的号召中得到改造,并积极实现生态转型,替代性农业体系的长期发展虽然面临诸多阻碍,但也将通过融入主流体系或自主发展等途径,成为多元农业体系的重要组成部分。建设多元农业体系,推进农业农村现代化要保持历史耐心。

4 结论

把握世界农业现代化研究进展,有助于推进我国农业现代化研究向纵深发展,助力我国农业农村现代化实践。研究表明,全球各地区农业现代化进程有明显差异,农业现代化研究也呈现出地域特征,农业现代化研究越来越关注农业体系的生态转型和农村衰败大背景下乡村振兴的问题,不管是知识基础还是研究前沿,它们始终围绕农村可持续发展、工业化农业体系转型和替代性农业体系3个方面展开。这一方面证实了农业现代化是一个由自然农业向市场农业,再向知识农业过渡的长期的经济社会发展的过程;另一方面表明农业现代化的时代内涵正随着实践而动态变化,乡村与农业体系不再是相互分离的,而是多维协同发展的。为此,我国农业现代化内涵应该在农村与农业社区繁荣方面得到拓展和深化,此外农业现代化不仅是对传统农业的改造,也是对现代农业的改造。

发达国家对知识密集型的、可持续的多元农业体系的研究领先于发展中国家,这对发展中国家农业现代化实践和研究有一定借鉴意义。出于保障国家粮食安全、振兴乡村和富裕农民等多方面考虑,本文认为工业化农业体系研究和替代农业体系研究对中国农业现代化研究同样重要,为此未来研究应该树立文化自信,在吸收传统农业实践经验的同时,注意借鉴欧美发达国家农业生态转型先进经验,以期创新农业生态现代化的形式,走出一条具有中国特色的农业生态现代化道路。