基于全局熵值法的区域创新系统绩效动态评价研究

2020-06-09王展昭唐朝阳

王展昭,唐朝阳

(1.河南理工大学 工商管理学院 能源经济研究中心,河南 焦作454000;2.河南理工大学 太行发展研究院,河南 焦作454000)

随着国际市场竞争的日益激烈,创新已成为各个国家和地区建立竞争优势、增强综合实力及提升国际地位的有效途径和手段,我国也将创新驱动提升到了国家战略的高度,在十九大报告中提出了“提高自主创新能力,加快建设创新型国家”的伟大决策。区域创新系统作为国家创新系统的重要组成部分,是提升区域创新能力,推动区域经济可持续增长的有效工具,是建设创新型国家的基础和落脚点。全面科学的评价区域创新系统,了解区域创新系统的运行状况,对于明确区域发展优势,制定科学有效的区域科技创新政策,促进区域创新能力的提升等都有着重要的现实意义。

一、文献回顾

从文献梳理情况来看,目前学者们关于区域创新系统绩效评价的研究大致可以分为两类:第一类为单一指标评价。该类研究往往将专利[1-2]和新产品销售收入[3]等作为区域创新系统绩效的度量指标,多用来分析某一变量如空间关联[4]、政府干预[5]、吸收能力[6]及R&D 投入[7]等对区域创新系统绩效的影响。第二类为综合指标评价,该类研究主要以DEA(数据包络分析)方法为主,通过测度创新的投入产出效率,来对区域创新系统的运行绩效进行评价,如刘顺忠和管建成[8]运用DEA 的C2R 模型对我国区域创新系统的规模及技术有效性进行了评价;池仁勇等[9]运用DEA 方法对我国30 个省市自治区的区域创新效率进行了测度,发现我国区域创新效率呈现东高西低的特征;白俊红等[10]基于2004—2006 的科技统计数据,运用DEA 方法对我国区域创新系统的创新效率进行了测度,研究发现我国区域创新系统普遍存在创新效率低的问题,且呈现出规模报酬递减的趋势;陈志宗[11]综合运用超效率DEA 模型及背景依赖DEA 模型,从超效率、吸引值和改进值三个方面对我国区域创新系统绩效进行了全方位的评价;鲍力[12]综合运用BCC 模型和DEA-Malmquist 指数模型分别从静态和动态两个维度对我国26 个省市地区的区域创新效率进行了测算。除了DEA 方法之外,还有学者从其他的角度对区域创新系统绩效进行了相关研究,如郭丽娟等[13]综合运用主基底变量筛选及主成分分析方法对我国30 个省份的区域创新能力进行了评价;马永红和王展昭[14]运用模糊数学理论等对黑龙江区域创新系统与区域主导产业的协同发展绩效进行了评价。

总体来看,关于区域创新系统绩效评价的问题,学者们大多运用线性技术从不同角度对目标对象进行了静态的定量分析,采用的数据多为截面数据或基于某一特定区域的面板数据,缺乏全局视角下的动态思考。此外,已有的文献大多是依据区域创新系统整体投入产出效果从功能层面来剖析区域创新系统最直观的显性绩效水平,而区域创新系统作为一个具有动态性、非线性及自组织性特征的复杂开放系统,仅仅剖析其外显的功能绩效显然是不够的,还需从结构层面考虑区域创新系统潜在的发展势能,才能深入、全面的把握区域创新系统的整体绩效水平。基于此,本文尝试将熵的思想引入到区域创新系统的绩效评价中,用熵来衡量区域创新系统潜在的发展势能,并借鉴潘雄锋等[15]“全局熵”的思想,将截面数据与历史数据相结合,分别构建基于全局熵的区域创新系统结构绩效评价模型和功能绩效评价模型,在“结构-功能”的二维分析框架中,对我国区域创新系统的运行绩效动态评价和分析,以期为推动复杂性科学与区域创新系统理论的交叉融合做出贡献,同时为我国各区域间的分工合作及区域创新政策的制定提供依据。

二、熵与区域创新系统绩效

熵最早是物理学中的概念,后来经过学者们不断的研究和拓展,被逐渐应用于社会科学领域。因此,要明确熵在区域创新系统绩效评价中的含义,首先需要对熵理论的发展过程进行简要的梳理和分析。

(一)熵的概念及发展

熵的概念起源于经典热力学理论,1865 年克劳修斯在研究卡诺定理的时候首次提出了“熵”(entropy)的概念,随后,1877 年奥地利物理学家玻尔兹曼在克劳修斯熵的基础上,进一步阐明了热力学第二定律的统计性质。1948 年,信息论的创始人美国数学家香农在《通信的数学原理》一文中,将玻尔兹曼熵的概念引入到信息论中,提出了信息熵的概念,指出信息熵是随机事件的不确定性或无序度的量度,即目前学者们使用最普遍的就是信息熵。信息熵理论将熵的概念从物理学研究范畴拓展

到了任一层次、任一类别的随机事件集合中,大大拓展了熵的含义和应用范围,因此,信息熵也称之为泛熵或广义熵,被广泛的应用于社会学、经济学、信息学、生命科学及化学等多个领域,用以度量任一系统运行的不确定性或无序程度,本文也将使用信息熵来构建区域创新系统的结构绩效评价模型及功能绩效评价模型。

(二)熵在RIS 绩效评价中的意义

从克劳修斯熵到玻尔兹曼熵再到信息熵,熵的研究对象从封闭系统逐渐发展到开放系统,从平衡态逐渐发展到非平衡态,从涉及能量转化的热力学过程发展到非热力学过程,从等概率事件发展到非等概率性事件,熵的约束条件和适用范围在不断的得到释放和拓展。虽然克劳修斯熵、玻尔兹曼熵及信息熵在概念上存在一定的区别,但其内涵是一脉相承的,即熵是对系统“无用、无序、混乱或不确定性”程度的度量。目前,学者们使用最普遍的是信息熵,通过计算指标的信息熵值,来衡量指标数据的离散程度,根据指标数据所承载的信息量来确定指标权重。可以说熵在确定指标权重方面具有很大的优势,但鲜有学者关注熵所承载的“系统结构信息”,比如熵所反映的系统结构有序程度信息(图1),也未有学者阐明熵(而非熵权)在区域创新系统绩效评价中的本质含义。

图1 有序结构和无序结构示意图

信息熵是在玻尔兹曼熵的基础上提出来的,而玻尔兹曼熵以克劳修斯熵为基础,所以信息熵包含玻尔兹曼熵和克劳修斯熵的所有内容。薛定谔指出“我们已知的物理定律都是统计学定律”[16]。信息熵同样是基于统计学形成的概念,因此,我们需要从统计学的角度来理解信息熵在区域创新系统绩效评价中的意义。香农指出“信息熵是对随机事件的不确定性或无序度的量度”[17],在区域创新系统绩效评价中,某省份区域创新系统的整体绩效水平构成的随机事件集合就是系统的宏观态,它是系统演化过程的直接反映,而标准化后系统各子系统指标的绩效水平则是区域创新系统的微观态Ω。系统的熵越大(即系统越无序),则说明各子系统指标绩效水平的离散程度越小,各指标的绩效水平趋于统一,在这种情况下,系统的结构接近于平衡态,系统缺乏演化的动力,在极端情况下,如各子系统指标绩效水平完全一样,则系统的熵值最大,其系统结构也将完全无序,系统演化的“结构势能”为0。而如果系统的熵值越小,则说明各子系统指标绩效水平的离散程度越大,系统的结构越偏离平衡态,系统会在“结构势能”的影响下朝着某一方向演化,直到重新接近平衡态(图2)。需要强调的是,结构绩效越高,并不代表系统必然会发展的更好,而是系统的绩效水平想有所改变,高的结构绩效会更加有利。

图2 熵在区域创新系统绩效评价中的含义

例 如,假 设 只 有4 个 评 价 指 标P = [ p1,p2,p3,p4],A 省 份 区 域 创 新 系 统 绩 效 的 评 价 值 为PA=[0.5,0.5,0.5,0.5],即4 个指标的绩效水平完全一致,整体绩效水平PA总= 0.5。B 省份区域创新系统绩效的评价值为PB= [0.6,0.7,0.6,0.1],不考虑权重的影响,其整体绩效水平PB总= 0.5。A 省份区域创新系统和B 省份区域创新系统的整体绩效水平是一样的(都等于0.5),但两者的结构有序度是存在差异的。A 省份区域创新系统的信息熵值为1[根据公式求得],由于信息熵的最大值为1,说明此时A 省分区域创新系统是最无序的(即最无方向性),系统处于接近于平衡态的位置,系统的演化空间非常狭小,演化动力也非常微弱。从A 省份区域创新系统的指标评价值PA= [0.5,0.5,0.5,0.5]也可以看出,要想使系统整体绩效水平要偏离0.5 这个平衡态,它需要每个指标都存在平均意义上的改变,单独某一项指标的微小变动,并不会大概率的改变A 省份的整体绩效水平,可以说此时A 省份区域创新系统是非常稳定的。反之,如果系统的信息熵值较小,如B 省份区域创新系统的信息熵值为0.79[根据公式求得],说明B 省份区域创新系统的结构较A 省份区域创新系统而言是相对有序的,此时B 省份区域创新系统是偏离平衡态的,系统的结构也更加不稳定,系统具有充足的演化空间和动力,从指标评价值PB= [0.6,0.7,0.6,0.1]可以看出,只需要第四项指标的微小改变(即涨落),就会使系统绩效水平朝着更高的方向发展,形成更高级的系统结构,即此时B 省份区域创新系统的绩效水平是因为受制于第四项指标约束才维持在0.5 水平上的,第四项指标如果因为某项技术创新而突破了发展的瓶颈,B 省份区域创新系统的整体绩效水平就会得到质的飞跃。因此,本文认为,在区域创新系统绩效评价中,熵的含义可以这样表述:“在区域创新系统绩效评价中,熵代表区域创新系统的‘结构势能',衡量的是系统结构演化的‘前景'、‘空间'和‘可能性'”。

三、区域创新系统绩效评价模型

(一)评价指标体系构建

区域创新系统是一个复杂的自组织系统,借鉴学者单莹洁[18]、赵炎和武晨[19]及苏屹等[20]学者的研究,考虑指标数据的可收集性及一致性,本文将区域创新系统解构为知识创新子系统、技术创新子系统和创新支持子系统。其中,知识创新子系统的主体是高校和各类科研院所,它们是知识创新的主导力量,而技术创新子系统的主体是企业,它们将知识创新子系统形成的新知识应用到企业的生产实践中,并形成新的技术和新的工艺,实现创新的市场价值,在此过程中,创新支持子系统为知识创新子系统和技术创新子系统提供环境保障和政策支持。本文构建的区域创新系统绩效评价指标体系见表1。

表1 区域创新系统绩效评价指标体系

(二)结构绩效评价模型

本文将运用全局熵值法来评价区域创新系统的结构绩效,计算步骤如下:

(1)若存在n 个评价指标,m 个评价对象,则每一年都存在一个截面数据表XT,T 代表评价的年份,引入全局的思想将T 张截面数据表按时间顺序进行排序,构成一个全局熵值评价矩阵:

其中:xij(t) 表示在t年份,第i个区域创新系统中第j个指标值:

(2)由于各指标之间存在量纲和数量级大小的差异,需要对各指标进行标准化处理,为了避免0 值对信息熵计算过程的影响,采用极值标准差方法,其中a 取0.99:

(3)计算第t 年份系统各微观态指标对系统宏观态的影响概率pij(t) :

(5)熵是衡量系统有序性程度的负向指标,为了后文分析的方面,本文将构建一个新的变量Hi(t) 来衡量系统的有序性程度,它等于各系统熵值与其最大熵值的距离:

(三)功能绩效评价模型

本部分将运用全局熵权法来构建区域创新系统的功能绩效评价模型,其计算过程与结构绩效评价模型的计算过程类似,但在计算熵值时存在一定的区别。结构绩效评价模型测度的是各区域创新系统的熵值,其微观态是系统内部各子系统的指标绩效水平,而功能绩效计算的是各评价指标绩效水平的熵值,以此来确定各评价指标的权重,从而计算各区域创新系统的总体得分,其微观态为各省份区域创新系统,具体计算步骤如下。

(1)存在n 个评价指标,m 个评价对象,将T 张截面数据构成一个全局熵值评价矩阵:

(2)采用极值标准差方法对数据进行处理,消除量纲的影响,其中a 取0.99:

(3)计算第t 年份系统各微观态指标对系统宏观态的影响概率pij(t ) :

(4)计算第i 个区域创新系统的总熵值Ei( t) :

(5)计算第j 个指标的变异系数:

(6)计算各指标的权重:

(7)计算综合评价值:

四、区域创新系统绩效评价实证分析

(一)数据来源

在数据搜集方面,由于2009 年以前的科技统计年鉴在统计指标上与2009 年之后科技统计年鉴存在较大的差异,考虑评价指标的一致性和全面性,本文根据所构建的区域创新系统绩效评价指标体系,从《中国统计年鉴》和《中国科技统计年鉴》选取2009—2017 年间中国大陆地区31 个省(自治区、直辖市)的相关指标数据为样本数据,在“结构-功能”二维分析框架下对我国区域创新系统的绩效进行动态评价。

(二)区域创新系统结构绩效评价与分析

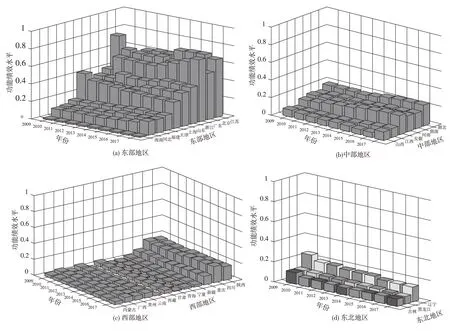

基于前文所构建的区域创新系统结构绩效评价模型,运用MATLAB2018b 软件对数据进行处理和分析,得到2009—2017 年间中国大陆地区31 个省(自治区、直辖市)区域创新系统的结构绩效水平,如表2 和图3~图6 所示。

表2 区域创新系统结构绩效

图3 2009—2017 年我国各省份区域创新系统结构绩效示意图

图4 2009—2017 年四地区区域创新系统结构绩效示意图

图5 2009—2017 年四地区区域创新系统平均结构绩效示意图

图6 2009—2017 年典型省份区域创新系统结构绩效示意图

结构绩效反映的是区域创新系统进一步演化的空间和可能性,衡量的是区域创新系统隐含的潜在绩效水平。整体来看,在结构绩效方面,呈现出与功能绩效完全相反的“西高东低”的态势,西部各省份区域创新系统的结构绩效普遍较高,中部地区次之,东部地区最低,而东北地区除了辽宁省之外,吉林和黑龙江省区域创新系统的结构绩效也相对较高。通过比较四个地区区域创新系统结构绩效的均值,发现在2009—2011 年间,东部地区区域创新系统的结构绩效呈现逐年下降的态势,其有序度水平从2009 年的0.08717 降低到2017年的0.07545,说明东部地区区域创新系统的熵值在不断的增大,系统正在逐渐趋于无序的平衡态,从长远来看,并不是好的现象,因为这反映出东部地区区域创新系统的演化空间在变得越来越小。中部地区在2009—2013 年期间,区域创新系统结构绩效呈现下降的趋势(从0.08929 降至0.05876),而在2013 年后到2017 年,区域创新系统的结构绩效稳步上升(从0.05876 升至0.08566),这说明中部地区区域创新系统的演化经历了结构性的改变,目前正在朝着更加有序的方向发展。西部地区的区域创新系统结构绩效水平最高,且呈现逐渐缓慢增长的趋势,说明西部地区区域创新系统还有很大的演化空间,但正如前文所说,结构绩效高,并不必然表明系统会朝着更好的方向发展,也可能会朝着更坏的方向演变,这就要求西部地区各省份积极的引进创新人才,合理有效的利用创新资源,构建完善创新制度和政策体系,引导西部地区区域创新系统朝着更好的方向发展。东北地区区域创新系统的平均结构绩效增长不太明显,尤其是近几年,存在较大的震荡。

这里要特别关注的是海南,海南区域创新系统在东部地区乃至全国范围来说都是最高的,这说明海南区域创新系统具有较高的有序度,在未来有很大的发展空间。但同时也需要注意,2009—2017 年期间,海南省得区域创新系统结构绩效是呈下降趋势的,这说明海南区域创新系统的结构正在逐渐的趋于平衡态。究竟是趋于更好的平衡态还是区域更差的平衡态,需要结合海南省区域创新系统功能绩效的演变趋势进行综合判定。此外,在2009—2017 年期间,结构绩效增长明显的有山西、青海和宁夏等省份区域创新系统,而结构绩效下降趋势较明显的有江苏、江西、广西和贵州等省份区域创新系统。由此可见,通过结构绩效的分析,我们可以清晰的看到不同省份区域创新系统在不同演化阶段的有序性程度及整体的演化过程,能够深入了解不同省份区域创新系统进一步演化的空间和趋势,对于各政府部门明晰区域创新系统发展阶段和状况,制定科学合理的区域创新政策具有重要的意义。

(三)区域创新系统功能绩效评价与分析

基于前文所构建的区域创新系统功能绩效评价模型,运用MATLAB2018b 软件对数据进行处理和分析,得到2009—2017 年间中国大陆地区31 个省份区域创新系统的功能绩效水平,如表3 和图7~图9 所示。

表3 区域创新系统功能绩效水平

图7 2009—2017 年各省份区域创新系统功能绩效示意图

图8 2009—2017 年四地区区域创新系统功能绩效示意图

图9 2009—2017 年四地区区域创新系统平均功能绩效示意图

功能绩效衡量的是区域创新系统运行的最终投入产出效果,反映了区域创新系统最直观的显性绩效水平。整体来说,目前为止,受各种历史因素的制约,我国区域创新系统功能绩效仍存在“东高西低”的态势,东部各省份的区域创新系统功能绩效水平普遍较高,中部地区次之,西部地区最低,而东北地区区域创新系统的功能绩效与中部地区相差不大。从发展趋势来看,东部地区、中部地区及西部地区的平均功能绩效水平都呈现出逐年上升的变动趋势,尤其是中部地区,增长速度最快,发展迅猛,追赶势头明显,其功能绩效平均值从2009 年的0.122 升至2017 年的0.1693,这与近几年国家对中部地区的关注和大力支持是分不开的。而东北地区区域创新系统的平均功能绩效呈逐年下降趋势,从2009 年的0.1576 降至2017 年的0.0993,东北正从一个创新绩效相对较高的地区转变为一个创新绩效相对较低的地区,东北振兴需要刮骨疗伤的勇气,只有拿出十足的勇气解决一系列涉及体制机制的关键问题,东北的创新环境才能得到改善,东北地区的区域创新水平才能得到发展和提高。

图10 2009—2017 年典型省份区域创新系统功能绩效示意图

从全国范围来看其中,北京、广东、江苏、浙江、上海及天津是第一梯队,尤其是广东省区域创新系统在最近今年发展势头迅猛,连续多年呈快速增长的趋势,现在高局全国榜首。广东省作为我国改革开放的前沿阵地,近年来在科技创新研发投入、科技企业支持、科技教育及科技环境改善等方面做出了很大的努力,广东省重视高层次人才引进,持续吸引高端人才入驻,为创新创业提供智力支持,且在投融资及税收政策方面为初创企业、创新型企业提供了丰富的优惠条件,其雄厚的经济基础、开放的发展理念以及发达的对外贸易体系,都奠定了其排名第一的基础。而上海和北京市区域创新系统虽然整体功能绩效居全国前几位,但从时间发展趋势来看,呈现出逐年下滑的态势,这也给上海和北京敲响了警钟,要积极的深化体制改革,进一步的激发区域创新活力,来提升区域创新系统的功能绩效水平。江苏和浙江自2010 年以来在科技方面的投入在快速增加,区域科技合作意识不断强化,区域创新系统的功能绩效水平不仅位居全国前列,而且呈现出持续增长的态势。在中西部地区,四川、陕西、重庆几个省份区域创新系统功能绩效相对较高,但在2009—2017 年间的变动趋势不太明显,东北三省中辽宁省区域创新系统功能绩效水平最高。

(四)区域创新系统绩效综合评价与分析

将各省区域创新系统的结构绩效和功能绩效在二维分析框架中进行综合比较,以探究我国区域创新系统绩效更深层次的演变规律,如图11 所示。

从图11 中可以看出,我国区域创新系统在“结构-功能”二维分析框架中整体呈现出幂律分布的特征,即功能绩效或结构绩效极高的区域创新系统占少数,大部分省份区域创新系统的功能绩效和结构绩效都处于中下等的发展水平。从四个象限来看,位于第II 象限的区域创新系统最多,说明我国大部分省份区域创新系统的结构绩效和功能绩效都处于中下等水平。第I 和第III 象限区域创新系统数量较少,且第III 象限大部分是东部省份区域创新系统,第I 象限基本上都是西部省份区域创新系统。东部各省份区域创新系统中北京、广东、江苏等区域创新系统功能绩效水平较高,但结构绩效水平很低。西部各省份区域创新系统中新疆、陕西、宁夏、青海等区域创新系统结构绩效水平较高,但其功能绩效水平较低。

通过对2009—2017 年间中国大陆地区31 个省份区域创新系统“结构-功能”绩效的二维比较,本文发现一个有趣的现象,即功能绩效与结构绩效呈现负相关的关系,当区域创新系统的功能绩效越高时,其结构绩效往往是越低的,反之,结构绩效高的区域创新系统,其功能绩效一般较低。这说明功能绩效的提升往往是以牺牲结构绩效为代价的,就像重力势能和动能之间的转化一样,结构绩效代表系统的势能,功能绩效代表系统的动能,要想有一个高的功能绩效(动能),就需要区域创新系统在演化初期的时候有一个较高的结构绩效(势能),只有这样系统才会在“结构势能”的影响下向着更高级的阶段(即更大的动能)演化。这也间接的印证了我们在前文关于“熵在区域创新系统绩效中含义”的阐述,即熵代表区域创新系统的结构势能,衡量的是系统结构演化的“前景”“空间”或“可能性”。此外,通过“结构-功能”二维分析框架的综合比较,发现区域创新系统的演化是具有一定方向性的,从图11 中可以看出,如果把功能绩效更高作为方向的判定点,则区域创新系统遵循“I 象限→II 象限→III 象限→IV 象限”的演化规律。

图11 2009—2017 年各省份区域创新系统“结构-功能”二维绩效综合比较示意图

在区域创新系统“结构-功能”绩效二维分析框架下,还可以分析2009—2017 年间每个省份区域创新系统绩效的演化轨迹,如广东省从2009—2017 年间,其系统的功能绩效在快速的增加,但其结构绩效却有所降低,其演化轨迹如图12 所示。北京和上海区域创新系统在这9 年期间的功能绩效水平呈现逐年递减的发展趋势,但结构绩效水平有所提升。宁夏区域创新系统的演化轨迹则比较独特,由于宁夏区域创新系统的功能绩效一直都处于较低的水平,所以在这9 年期间,并没有太大变化,但其结构绩效则在快速攀升,说明宁夏区域创新系统正在积聚发展的势能,为功能绩效的进一步发展积聚动力,且在最近两三年的时间内其结构绩效有所震荡,这说明宁夏区域创新系统存在着向新的有序结构发展的趋势。天津区域创新系统则代表另外一种演化轨迹,即伴随着系统功能绩效的提升,其结构绩效也在缓慢的上升,这是一种非常独特的演化模式,这说明天津市区域创新系统极具发展前景,在京津冀协同发展的重大历史机遇背景下,天津市区域创新系统不断深化科技区域协同创新,优化科技创新生态环境,着力提高科技成果转化能力,发挥人才的第一作用,正在将天津区域创新系统打造成为我国自主创新的重要源头和原始创新的重要策源地。

图12 2009—2017 年典型省份区域创新系统演化轨迹示意图

五、主要研究结论与启示

本文探讨了熵在区域创新系统绩效评价中的本质含义,通过构建区域创新系统的结构绩效评价模型和功能绩效评价模型,基于我国各省份2009—2017 年间的面板数据,在“结构-功能”二维分析框架下对我国区域创新系统的绩效进行了动态评价,主要得到了以下结论:

(1)熵代表区域创新系统的“结构势能”,衡量的是系统结构演化的“前景”“空间”和“可能性”。熵值越大,说明区域创新系统各子系统指标绩效水平的离散程度越小,系统的结构越接近于平衡态的,系统也越缺乏演化的空间和可能性。反之,熵值越小,说明区域创新系统各子系统指标绩效水平的离散程度越大,系统的结构越偏离平衡态,系统会在“结构势能”的影响下朝着某一方向进一步发展演化,直到重新接近平衡态,形成新的系统结构。

(2)我国区域创新系统结构绩效呈现出与功能绩效完全相反的“西高东低”的态势,西部各省份区域创新系统的结构绩效普遍较高,中部地区次之,东部地区最差。其中,东部地区区域创新系统的结构绩效呈现逐年下降的态势,系统演化的空间在变得越来越小。中部地区区域创新系统的演化经历了结构性的改变,目前正在朝着更加有序的方向发展。西部地区的区域创新系统结构绩效水平最高,且呈现逐渐缓慢增长的趋势。

(3)受各种历史因素的制约,我国区域创新系统的功能绩效仍存在“东高西低”的态势,东部各省份的区域创新系统功能绩效水平普遍较高,中部地区次之,西部地区最低,而东北地区区域创新系统的功能绩效与中部地区相差不大。从发展趋势来看,东部地区、中部地区及西部地区的平均功能绩效水平都呈现出逐年上升的变动趋势,尤其是中部地区,增长速度最快,发展迅猛,追赶势头明显,而东北地区区域创新系统的平均功能绩效呈逐年下降趋势,东北正从一个创新绩效相对较高的地区转变为一个创新绩效相对较低的地区。

(4)通过“结构-功能”绩效的二维分析,发现功能绩效与结构绩效往往呈现负相关的关系,当区域创新系统的功能绩效越高时,其结构绩效往往是越低的,反之,结构绩效高的区域创新系统,其功能绩效一般较低。这一方面说明功能绩效的提升往往是以牺牲结构绩效为代价的,就像势能和动能之间的转化一样。另一方面也间接的反映出区域创新系统的演化是具有一定方向性,遵循着从“高结构绩效低功能绩效”向“低结构绩效高功能绩效”演化的方向。

本文作为一项探索性研究,不可避免的存在一些局限:①指标数据的可获取性及一致性限制了本文研究的时间跨度,如果能在一个更长的时间跨度中来分析我国区域创新系统绩效的演变过程,或许能发现一些更有价值的规律;②由于篇幅有限,并没有在熵值模型基础上进一步剖析区域创新系统的耗散结构,在未来的研究中,将尝试引入“负熵”的概念,运用耗散结构理论的思想来分析区域创新系统的动态演变规律。