针药结合治疗抑郁症效应特征的Meta分析

2020-06-05

南京中医药大学,江苏 南京 210023

抑郁症是一种严重的情绪障碍,终生患病率约为17%,目前全世界至少有3.5亿人受其影响[1-2],近年来数量呈上升趋势[3]。未经治疗的抑郁症会导致严重后果,包括生活质量下降、工作能力或社会关系受损、社会的直接和间接经济成本增加,严重情况下会导致自杀[4]。选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)是抗抑郁治疗的首选药物[5]。但仅有60%的患者对该类药物反应较好,30%的患者无法获得治疗反应[6-8]。由于SSRIs类药物具有“起效延迟”效应,抑郁症患者常常因疗效不足的同时还需要忍受药物副作用而对治疗失望,进而加重病情和降低患者依从性[9]。针灸疗法作为对抑郁症治疗的一项有效的补充方法[10],2016年被美国内科学会抑郁症临床实践指南所推荐[11]。因此在临床中将针灸疗法与抗抑郁药联合使用[12]。研究发现,针灸与SSRIs类抗抑郁药联用可以改善SSRIs类抗抑郁药的起效延迟效应,达到快速起效抗抑郁的治疗效果[13],但二者联用的临床效应特征尚未得到总结。针灸抗抑郁的常用方法有针刺、电针和耳针,但耳针结合SSRIs类药物抗抑郁的研究尚未见报道。在抗抑郁药中,氟西汀和帕罗西汀作为A级推荐药物被列入抑郁症防治指南,而且其临床应用也最为广泛[14]。因此,本次研究选取SSRIs代表性药物氟西汀或帕罗西汀,结合针刺或电针,评价针药结合治疗抑郁症的临床疗效特征及不良反应,为针药结合治疗抑郁症提供循证依据。

1 资料与方法

1.1 纳入标准

1.1.1 研究类型 随机对照试验(Randomized Controlled Trials,RCT),因针刺特殊性,不限定盲法,语种包含中、英文。

1.1.2 研究对象 患者的年龄、性别、病例来源不限定。抑郁症的诊断国内以中国精神疾病分类及诊断标准(Chinese Classification of Mental Disorders,CCMD)为准;国外标准为美国精神障碍分类系统(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,DSM),或《疾病及有关健康问题的国际分类》 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th Revision,ICD-10) 中精神障碍分类及诊断标准。

1.1.3 干预措施 试验组采用针刺或电针结合氟西汀或帕罗西汀治疗(其中针具材料、治疗选穴、实施手法、留针时间、药物使用量及治疗疗程不限);对照组采用单纯氟西汀或帕罗西汀治疗。试验组与对照组为同一种药物。

1.1.4 结局指标 主要指标为治疗有效率及汉密尔顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale,HAMD),次要指标为抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)、Asberg氏抗抑郁药副反应量表(Rating Scale for Side Effect,SERS)、副作用量表(Treatment Emergent Symptom Scale,TESS)、不良反应事件发生率等。

1.2 排除标准 重复检出以及发表的文献;不符合纳入标准的文献。

1.3 检索策略 目标数据库:中国生物医学文献数据库(1979~2018年)、中国知网 (1979~2018年)、维普数据库(1989~2018年)、万方数字化期刊群(1998~2018年); PubMed(1966~2018年)、EMBASE(1980~2018年)和 Cochrane Library(1999~2018)。中文检索词为针灸、针刺、电针、抑郁症、忧郁症、郁病。英文检索词为acupuncture、acupuncture therapy、acupuncture points、electroacupuncture、depress、depression、depressive disorder等。以PubMed为例,其具体检索策略见框1。所有检索时间均截止至 2018年12月31日。

框1 检索策略

1.4 评价方法

1.4.1 纳入与筛选 两位研究者分别阅读同一篇文题和摘要,在排除明显不符合纳入标准的相关文献后,对可能符合纳入标准的文献阅读全文,以确定是否符合1.1 纳入与排除标准。当出现不同意见时,由第三位研究者加以评定。

1.4.2 质量评价 采取Cochrane Review Handbook 5.3推荐使用的质量评价标准,即偏倚风险评估工具,两位评价者交叉核对纳入文献的质量评价结果,有分歧时由第三位评价者参与解决。

1.5 统计方法 使用Cochrane协作网提供的Rev Man 5.3软件进行Meta分析。各研究间进行异质性检验,以P<0.1为检验水准,当各研究间无明显统计学异质性时采用固定效应模型,如各研究间存在统计学异质性采用随机效应模型进行合并分析。连续变量采用加权均数差(Wighted Mean Difference,WMD);分类变量采用相对危险度(Relative Risk,RR),各效应量均用 95%可信区间(Comfidence Interval,CI)表示,P≤0.05认为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 纳入研究的一般情况 按检索策略和资料收集方法,最终共纳入26篇 RCT,1842例患者,检索流程见图1,纳入文献的一般特征见表1。

图1文献检索流程

表1 纳入文献的基本特征

续表1表1 纳入文献的基本特征

注:HAMD-17:汉密尔顿抑郁量表17项;HAMD-24:汉密尔顿抑郁量表24项;SDS:抑郁自评量表;SERS: Asberg氏抗抑郁剂副反应量表;TESS:副作用量表

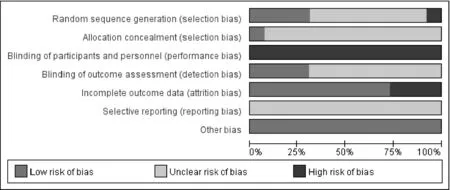

2.2 纳入研究的质量评价 26篇文献均交代基线资料具有可比性。2篇[28,34]采用中心随机分配的方法,3篇[27,29,31]采用按就诊或入院或入组的先后随机分配的方法,5 篇[15,19,35,39, 40]采用随机数字表抽样法,1篇[20]采用分层随机方法,1篇[33]采用随机(抽签法)的方法,其余各篇随机方法不清。2篇[28,34]交代分配隐藏。7篇[18,19,29,33,34,38,40]文献采用测量者盲法,其余各篇均未描述。7篇[18,19,22,26,28,33,34]交待退出情况,并对具体原因进行说明,其余文献交代无脱落病例,2篇[31,34]交代随访情况,并采用意向性分析(见图2及图3)。

图2 纳入文献的偏倚风险分析

注:从上至下依次为:随机分配方法、分配方案隐藏、对研究对象、治疗方案实施者、结果测量者采用盲法、结果数据的完整性、选择性报告研究结果、其它偏倚来源图3 纳入文献的偏倚风险总结

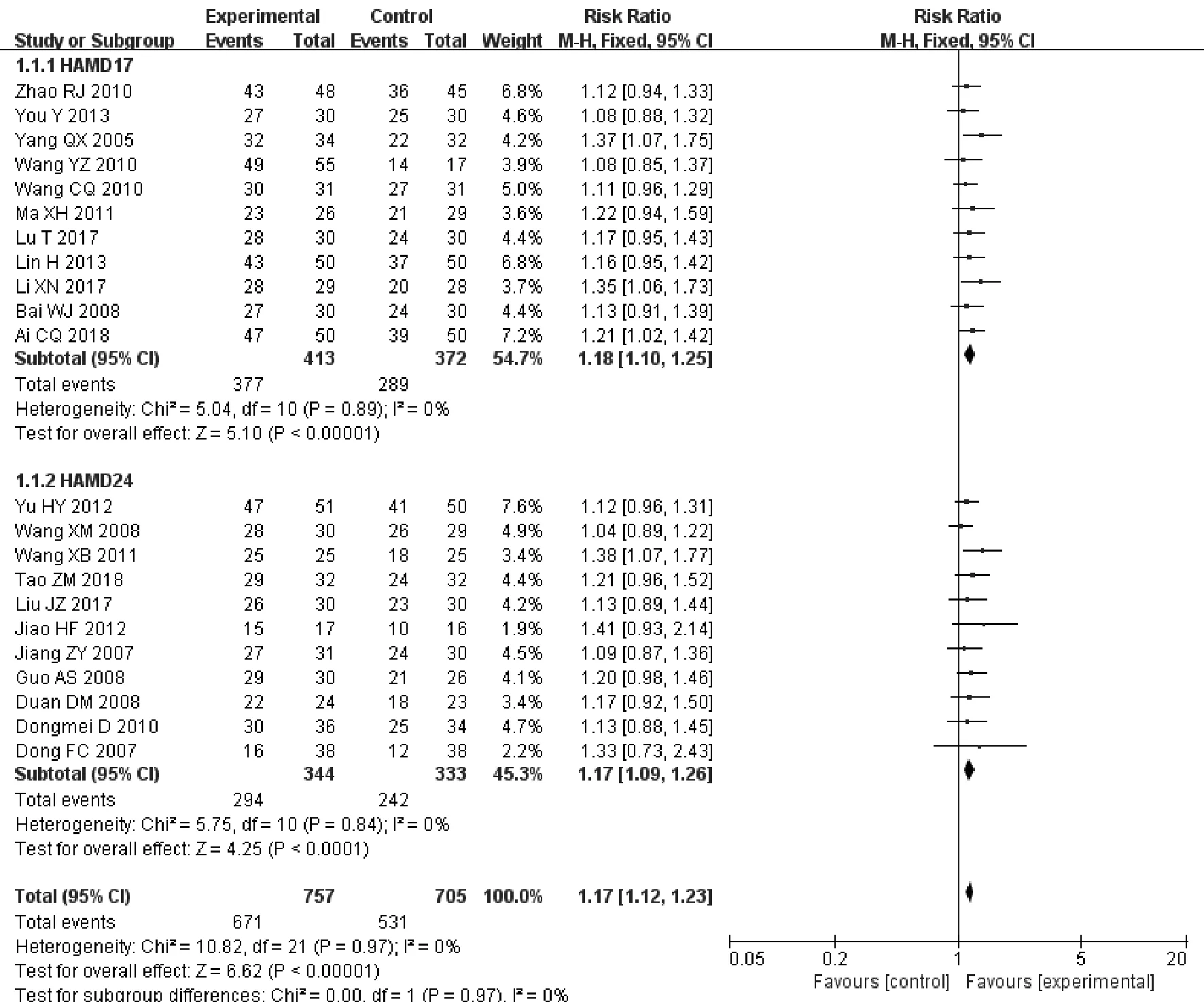

2.3 有效率结果 有效率评价方法采用汉密尔顿抑郁量表(HAMD)减分率进行计算,包括HAMD-17及HAMD-24。痊愈:减分率>75%;显效:减分率>50%;好转:减分率>25%;无效:减分率<25%,减分率≥25%视为有效。纳入的26项研究中22项[15-20,22-28,30-34,36-38,40]采用此项评价标准,其余被排除。异质性检验结果显示各研究间无统计学异质性(P=0.97,I2=0%),故采用固定效应模型进行 Meta分析。研究结果显示:针药结合组有效率显著高于药物组[RR=1.17,95%CI(1.12,1.23)]。(见图4)

图4 针药结合组与药物组有效率比较图

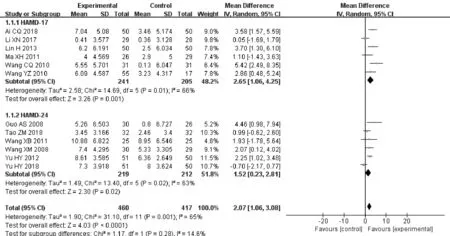

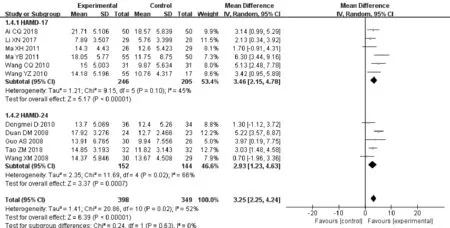

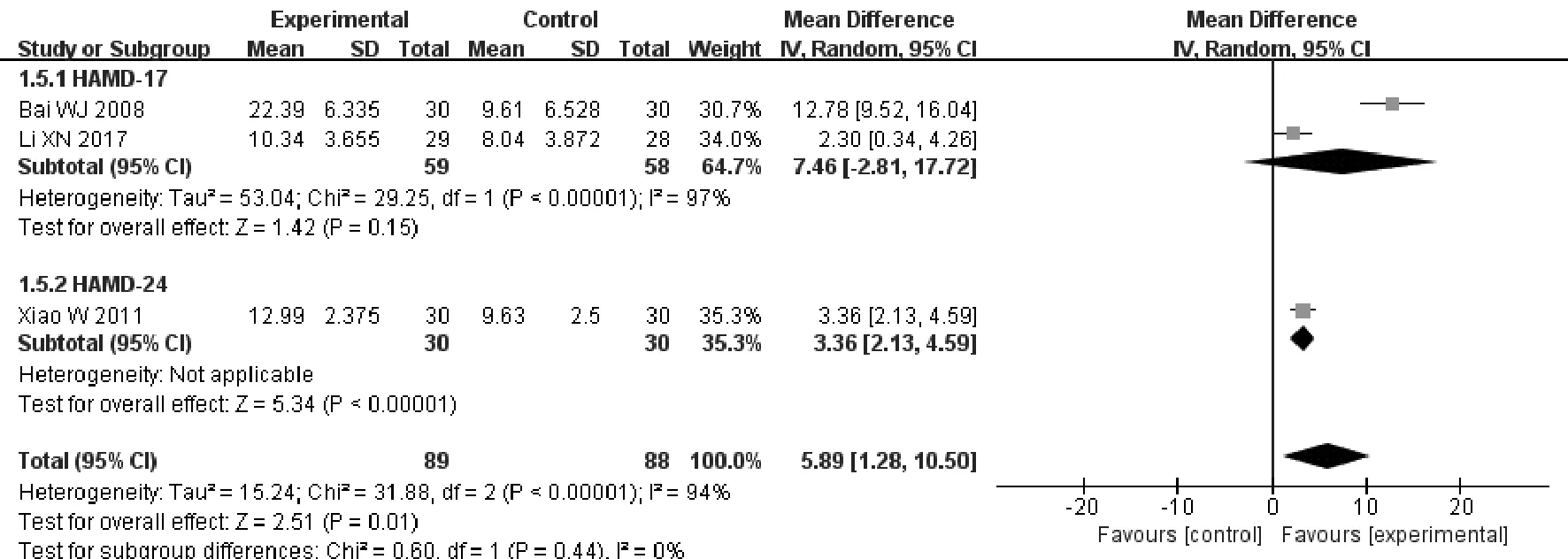

2.4 HAMD评分结果 26篇文献全部纳入研究(见表2)。各项研究分别在第1、2、4、6、8周治疗后进行了HAMD评分,其中采用HAMD-17的有12项,采用HAMD-24的有14项。Meta分析结果见表2。异质性检验结果显示第1、2、4、6、8周各研究间均存在统计学异质性(1周P=0.001,I2=65%;2周P<0.0001,I2=75%;4周P<0.00001,I2=68%;6周P=0.02,I2=52%;8周P<0.00001,I2=94% ),故均采用随机效应模型进行分析。在 Meta分析结果示:在第1、2、4、6、8周治疗后,针药结合组较药物组HAMD评分下降,差异有统计学意义(见图5-9)。第1、2、4、6、8周所显示的统计学差异表明,针药结合组在HAMD评分变化上较药物组更为显著。

表2 HAMD评分针药结合组与药物组 Meta分析结果

图5 针药结合组与药物组在第1周HAMD评分情况

图6 针药结合组与药物组在第2周HAMD评分情况

图7 针药结合组与药物组在第4周HAMD评分情况

图8 针药结合组与药物组在第6周HAMD评分情况

图9 针药结合组与药物组在第8周HAMD评分情况

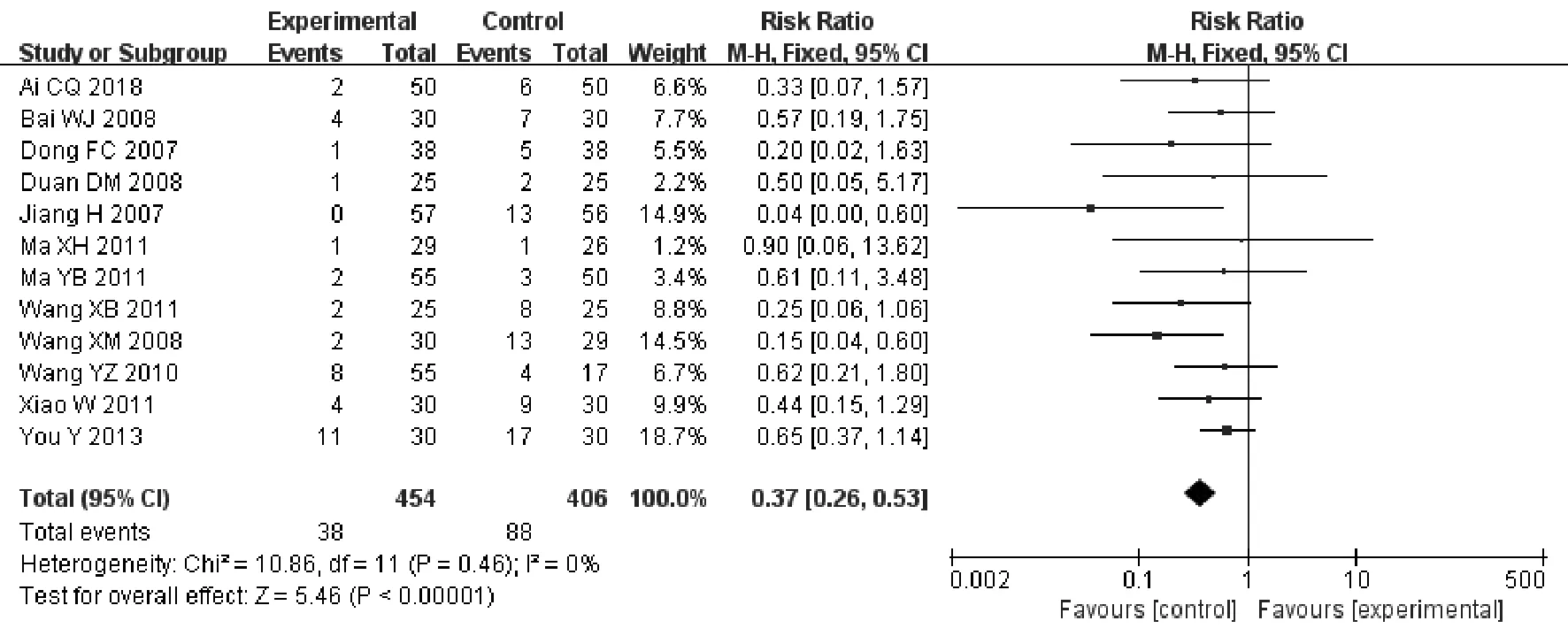

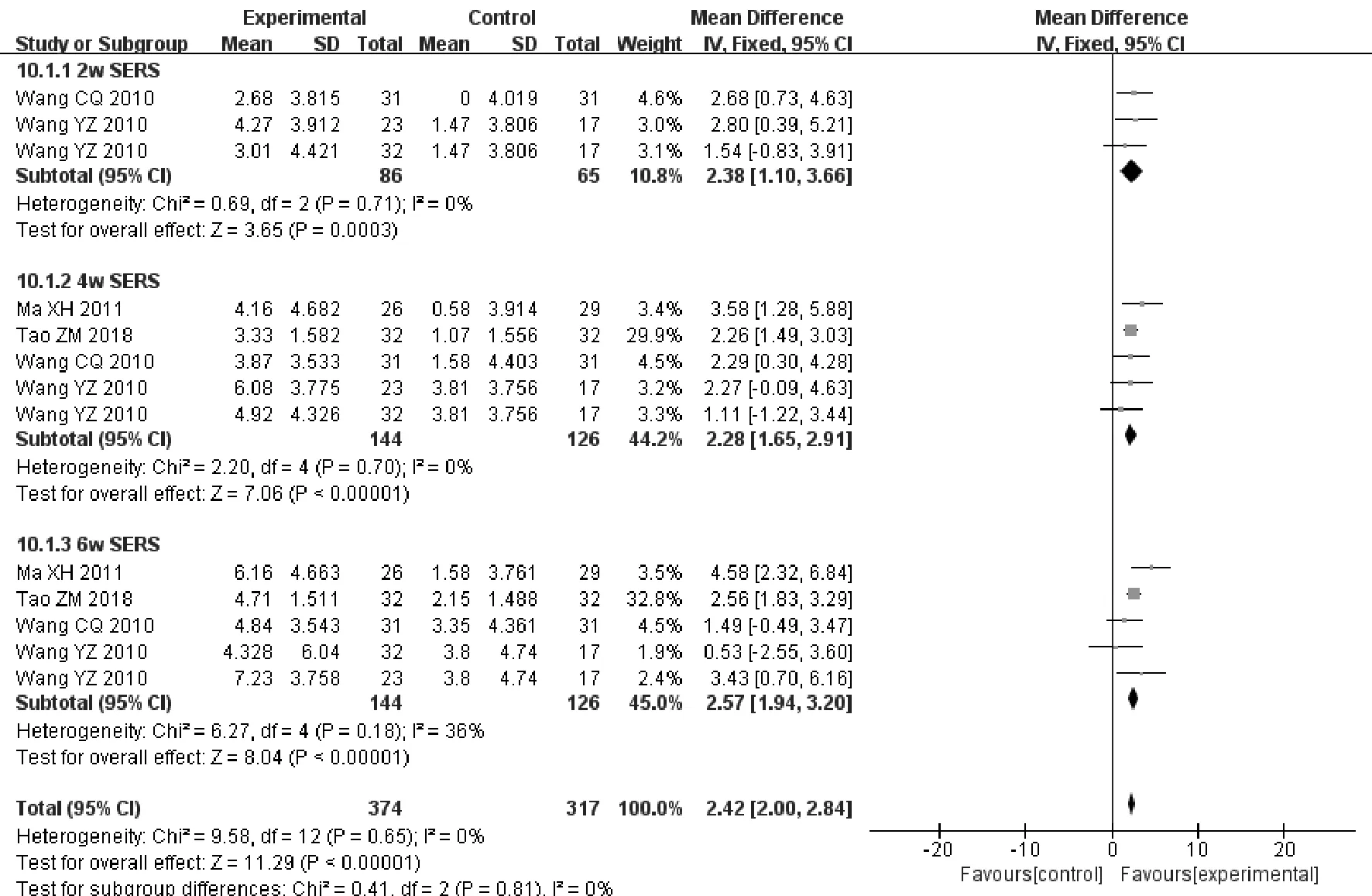

2.5 不良反应 有12篇文献[15-17,19,21,28,29,32-35,37]报道了发生不良反应的人数及症状,不良反应包括口干、恶心、腹泻、便秘、头晕、头痛、无力、嗜睡、皮疹、心率加快、晕针等,其中针药结合组出现晕针5例。12篇文献中药物组不良反应总人数为88人,发生率为21.7%,针药结合组不良反应总人数为38人,发生率为8.4%。异质性检验结果显示各研究间无统计学异质性(P=0.63,I2=0%),故采用固定效应模型进行 Meta分析。研究结果显示:针药结合组不良反应发生率显著低于药物组[RR=0.37,95%CI(0.26,0.53)]。另外,有4篇文献[19,20,27,36]采用TESS不良反应评分,但是只有1篇文献[20]报告治疗前后TESS量表分值,分值变化显示结合针刺可以降低药物不良反应,2篇文章[19,27]仅报告治疗后TESS分值,文中提出两组TESS评分比较差异有统计学差异,1篇文章[36]仅报告结论,文中提出两组TESS总评分不存在显著性差异。4篇[28,30,31,34]采用抗抑郁药副反应量表SERS评分,异质性检验结果显示各研究间无统计学异质性(P=0.65,I2=0%),故采用固定效应模型进行 Meta分析。Meta分析结果显示在两组治疗后各时间段SERS评分方面,针药结合组均显著低于药物组,两组差异有统计学意义[WMD=2.42,95%CI(2.00,2.84)](见图10,图11)。

图10 针药结合组与药物组不良反应发生率比较图

图11 针药结合组与药物组SERS评分亚组分析

2.6 发表偏倚评估 本次评价所纳入的文献均公开发表,结果均为阳性(治疗组优于对照组),为了解文章是否存在发表偏倚,以OR(治疗组总有效人数/对照组总有效人数)为横坐标,以标准误(比数比OR的对数)为纵坐标,绘制“倒漏斗图”。结果显示,图形无较好对称性,纳入的文献结果为偏态分布,可考虑存在一定的发表性偏倚(见图12)。

图12 发表性偏倚倒漏斗图

3 讨论

3.1 文献质量、敏感性分析与发表偏倚 研究纳入的文献都为RCT,但仅有12项试验描述了具体的随机方法,14项试验仅提及随机字样,随机方法不明,可能存在问题;仅有2项试验描述实施分配隐藏,因此可能造成选择性偏倚,纳入试验质量不高,会导致临床异质性及结果的偏倚;因针刺的特殊性,针灸治疗在设计试验盲法有一定难度,导致可信度下降。此外,本研究纳入的文献研究指标临床有效率均呈阳性结果,可能造成报告结果发生偏倚。对 Meta分析结果进行敏感性分析。选择固定效应模型对22项研究有效率进行敏感性分析,合并效应量RR的95%CI为1.17[1.12~1.23],合并效应量检验,Z=6.62(P<0.00001),治疗组与对照组间比较差异有统计学意义,与采用随机效应模型计算出的结果基本一致,说明分析结果稳定(见图4)。以针药结合组与药物组治疗抑郁症有效率作倒漏斗图进行分析表明可能存在发表偏倚。分析可能在选择样本来源和样本量大小方面有差别,且抑郁评估时间及抑郁的诊断标准不同导致了偏倚的出现(见图12)。

3.2 针药结合抗抑郁的临床疗效特征 研究结果表明针药结合治疗抑郁症,与药物组相对照,在治疗有效率、降低HAMD量表评分、降低SDS量表评分以及降低焦虑/躯体化因子分上,针药结合组都明显优于药物组,说明针药结合治疗抑郁症存在优势。在有效率方面,虽然不同文献治疗疗程不同,但是针药结合组总有效率优于药物组,针药结合疗效确切。在HAMD评分变化方面,与药物组比较,从疗程第1周开始,针药结合组已经开始起效,可以改善SSRIs类抗抑郁药的起效延迟效应,进入疗程第4周、第8周时针药结合组HAMD评分依然低于药物组,针药结合仍具有优势。

3.3 针药结合抗抑郁的不良反应特征 meta分析结果显示在针药结合组不良反应总人数及不良反应发生率明显低于对照组。对SERS评分进行亚组分析的结果显示,针药结合组SERS指标的分数在2w、4w及6w均低于对照组,且差值变化更大,表明针药结合可以有效地减少药物所致不良反应,增加药物使用安全性。TESS评分因纳入文章数据不全,未进行Meta分析。

抗抑郁药物会因治疗对象的不同呈现各种各样的不良反应,部分药物不良反应是由于药物剂量过大和联合用药引起[41]。因5-羟色胺(5-HT)神经元对睡眠-觉醒周期、心境、情绪、摄食行为和体温调节有影响,所以使用过程中,药物不良反应主要有为消化道反应、睡眠障碍和性功能障碍等,常见的有恶心、头痛、头晕、呕吐、腹泻、嗜睡或失眠、口干、不安、出汗、镇静、震颤、乏力和性功能障碍,多数不良反应为一过性[42-44]。本研究纳入文献中报道的药物不良反应在两组中均有出现,针药结合组的低不良反应可能与针刺或电针对多种不良反应的改善有关。但同样因为有针刺或电针介入,针药结合组出现了晕针的不良反应。这可能与个别患者在接受针刺治疗时因情绪紧张而惧针有关。对晕针的预防的及时处理是采用针灸方法治疗抑郁症中需要特别重视的情况。

3.4 针药结合抗抑郁优于药物组的机制 抑郁症的发病机制至今仍未阐明,也存在较多争议,而SSRIs是临床运用最广泛抗抑郁药[45]。有文章提出针刺结合SSRIs类抗抑郁药物具有增效减毒的作用,并可缩短药物的起效时间,认为针刺抗抑郁快速起效可能是通过针刺镇痛的主要通路—内阿片肽系统起作用的[46-49]。已有Meta分析表明对于轻中度原发性抑郁症,针灸治疗有一定的主体治疗趋势,针灸配合药物治疗可以促进整体疗效的进一步提高[50]。针刺治疗抑郁症机制是多层次、多环节、多靶点的,而抗抑郁药作用神经递质,靶点单一[51]。两者相结合治疗抑郁症,可能存在互补效应,亦或独立起效,既有可能是单纯叠加的治疗效果,亦有可能针刺对SSRIs药物的起效具有推动作用,同时针刺又能减少药物带来的不良反应。相较于SSRIs类药物抗抑郁较为单一的机制,有研究者从神经生化、神经内分泌功能、细胞信号转导机制、海马神经发生、脑神经元营养因子和促炎症细胞因子等方面,说明针灸抗抑郁作用是多靶点、多层面的,对抑郁症的干预具有一定意义[52]。同时有动物实验表明,电针可以改善CUMS大鼠模型的抑郁症状,其机制与经nNOS 介导、影响海马CA1区突触可塑性相关[53]。最新的研究认为抑郁症与特定的炎症模式有关,炎症通过复杂的直接和间接途径与大脑回路相互作用,表明炎症过程和复发性的重度抑郁症之间有很强的关联[54],也有文章提出调节5-HT与改善肠道菌群的微生态疗法来治疗抑郁症[55],这对研究针刺治疗抑郁症起效机制提供了其他思路。

3.5 研究欠缺与不足 由于纳入的文献中,包括原发性抑郁症及继发性抑郁症,每个研究的基线水平存在差异,并且文献中针刺取穴及手法不同,将所有针刺及电针疗法视为一种干预措施,均可能导致临床异质性存在。其他结局指标分析的研究偏少,最多的仅6篇,而因报告的数据不完整,对SERS评分仅在4w进行Meta分析。这些欠缺均可能造成报告结果发生偏倚,而降低Meta分析研究质量。考虑到纳入研究文献本身的局限与不足,后期需要通过收集多中心、大样本和双盲的高质量RCT研究以提供更高级别的证据。

近些年来,耳针治疗抑郁症疗效逐渐得到肯定,机制多从经皮迷走神经刺激来解释,但相关研究文献数量较少,而且耳针疗法通常与其他疗法配合使用,设计比较粗略,故暂不考虑纳入研究,但后期可以考虑进一步的单独研究。临床抑郁症的治疗中帕罗西汀与氟西汀的应用效果与用药安全性得到认可,应用最广泛,而其他新型抗抑郁药也在逐渐得到广泛应用,今后可以进行相关的对比研究,以期为针药结合治疗抑郁症提供更好的证据支持。

综上,经过本文纳入文献的Meta分析表明:与药物组比较,电针或针刺结合盐酸帕罗西汀或氟西汀疗效确切,并且优于药物组治疗。这一优势从治疗第1周时开始,可持续至第8周。本文Meta分析为电针或针刺结合盐酸帕罗西汀或氟西汀治疗抑郁症快速起效以及减少药物不良反应进一步给出了循证证据,推测与抗抑郁药单一机制相比较而言,针药结合可以快速起效的机制,可能是多途径、多靶点的,但仍需要进一步的探究与验证。