治安史学科范畴探讨

2020-06-04□赵洋

□赵 洋

(山西警察学院,山西 太原 030401)

作为治安学学科知识体系下的重要理论成分,治安史在很长一段时间为治安学界所关注。然而,由于治安史本身的交叉性和特殊性,导致治安史自身的范畴仍未有一个明确的对象范畴认定。在治安史的学术研究上,不乏学者尝试提出相应的观点以解决治安史本身的学术定位问题。如陈鸿彝先生在其著作《中国治安史》一书提出治安史“社会安全机制”的概念,并认为“它的运作体现着国家意志,符合统治阶级的根本利益。……凌驾于社会之上的国家机器通过建立良性政治秩序对社会实施有效的行政管理和权威控制,来保证国治民安”。[1]万川先生针对这一观点提出了不同的意见,认为社会安全机制史并不足以揭示中国古代治安发展史的特殊矛盾及其演变规律,认为其研究结论对操作层面上的治安实践的指导意义是十分有限的。并提出中国治安史的研究对象应当是“不同发展阶段,国家警治禁卫安全力量与影响治安秩序的各种因素之间的矛盾对立。”[2]王均平先生则是就治安本质的科学性问题,提出治安应当是研究“由治达安”的种种动态关系,并以三个分析维度对这种动态关系进行论述。[3]

可以说,作为一门新的学科体系,治安史的定位问题至今未得到根本解决。在这种学术概念混乱的前提下,导致治安史的学科发展步履维艰。就目前看来,在历史类研究成果中,以“治安”作为主要研究点的,无论是数量上还是从质量上均有着压倒性的不足。在这一领域中,尤其以公安院校为依托,从治安史视角对治安问题进行研究的,更是寥若晨星。王均平先生曾以论文采集数据作出统计,发现治安史学术成果的主要力量,仍然是来自于非公安专业的综合院校和研究所,而“作为警察院校和设置有治安学专业的政法类院校无论是教师,还是在读研究生,均未发挥治安史研究主力军和生力军之学术角色应当发挥的作用。”[4]

治安史当前的学术现状,有着深刻的社会因素。但首要的问题是基于治安史学术理论的规范问题:治安史由于没有相应的学理规范,其定位往往被曲解为政治史、法制史乃至社会史的分支。治安史的学科研究范畴,时至今日仍未作为治安学学科内部的基本概念范畴而完全规制化。可以说,由于治安学学科范畴本身的认定问题,进一步使得基于治安史料的鉴别和研究面临困境。因此就这一问题,本文拟针对当前治安史的理论依托,即将国内治安学本身的学术基本范畴界定为起点,进一步探讨治安史学科范畴下研究范围及研究方向。

一、历史治安到治安学——研究对象的规范化论述

治安史范畴的最初认定,主要源于“治安”本身的定义问题。自韩非子与《显学》开治安并用之先河,这一概念便将古代“治”与“安”同整个国家社会秩序稳定的状态紧密结合。《辞源》治安条提到治安一词作为完整概念的年代定于秦汉时期:其意义指政治清明,国家安定。史记孝文纪元年:“古者殷周有国,治安皆千余岁。”汉贾谊曾上《治安策》,陈述时弊及其国家长久治安的方略。而《汉语大词典》则延伸出两个概念:一个是治理(百姓)使之安定;二是政治清明,社会安定。可见,古代的治安概念被准确地定义为“政治清明、国家(或社会)安定”。

从上述的概念解释中,我们可大概了解当今对于中国古代治安这一概念的认识,即历朝历代国家对于社会安定的保障。但这一泛式的总结显然无法从学科角度上对治安乃至治安史作出一个规范化的诠释。那么,治安史学术视角上的研究对象应当作出怎样的定位呢?我国治安所涉及的宫廷禁卫、社会秩序、人口管理、边防管控、宗教和特殊行业管理等诸多制度,客观存在穿插于国家的各个机构之中。针对古代的治安研究,我们显然并不能像西方研究警察史这样从历史中找到一个时间和概念起点。因此,寻找一个能概括中西治安机制,且不局限于具体机构的研究对象,便成为治安史学科范畴界定的首要问题。

在进行治安史研究对象的讨论时,我们首先需要确定一个原则,那就是治安史学科的研究对象始终应当置身于治安学学科之内。针对治安史研究对象的探讨,本质上也就成为保证治安学学科研究对象描述的概括性、理论的普遍性和本质的特殊性的基本学理问题。因此,在对治安史研究对象作出分析之前,我们更应当去先就治安史的逻辑起点,即治安学本身的研究对象来探讨。

治安学在我国尚属于一门年轻的学科,也是我国特有的学科体系。尽管西方国家也对治安现象及治安问题给予过关注和研究,然而学科概念却是我国所特有的。自教育部于1998年首次将治安管理与安全防范两门专业合并为治安学之后,这一概念便被学术界广泛运用。在学科发展逐步成熟的进程中,人们对其研究对象的讨论也会越来越多,越来越深入,对于一个新生的交叉学科来说更是如此。从治安学科建立之初,到如今学科概念“学理化”,各方学者都对治安学研究对象作出相应的定义。学界对于治安学对象的热烈讨论,无疑是对治安学这一学科的充分肯定和关注,然而,在学科研究对象热烈讨论的背后,也暴露出治安学自身理论体系构建仍然不够完善的现状。[5]陈涌清先生曾统计出1995年至2009年治安学研究对象的学说多达13种。[6]可见当时治安学研究对象仍然未有定论。目前来看,最为学界所普遍认可的理论就是陈涌清先生从学科对象的原则性问题进行探析,并总结出的治安学研究对象的学说,即“治安秩序说”。

治安秩序的主要定义。即“在特定的时空环境中,治安主体、治安规范、治安客体三者之间相互作用、相互制衡,达到一个相对平衡的状态,使得影响社会安定、公共安全、他人的生命和财产安全等方面的因素控制在民众可以忍受的程度。”[6]这一定义主要体现出以下几个原则:

第一,治安秩序的动态性:治安秩序论提倡的治安研究的对象是秩序本身,本质上是治安主体、治安规范和治安客体的相互作用并达到平衡状态的过程。秩序的稳定,显然并不是一种静止的,不变的形态,而是需要在主体和客体在规范的作用下形成一种平衡。在不同的时空背景下,治安状态本身也会产生相应的变化。

第二,治安秩序的主体权威性:作为提出规范作用于客体的主体,本身必然需要一定程度的控制力和约束力。马克思·韦伯曾就国家提出经典的阐述,即“国家是这样一个人类团体,它在一定疆域之内(成功地)宣布了对正当使用暴力的垄断权。”[7]治安秩序状态的稳定,取决于主体是否具有强有力的权威性来维系治安规范本身能彻底执行。

第三,治安秩序的平衡性:这一特性同权威性看似对立,实际上相辅相成。治安主体制定的治安秩序,根据时空条件的不同,具有一定程度的阶级体现。然而,治安规范本身并非治安主体的“独角戏”。能够长时间维护治安秩序的规范,本身也客观体现出当前时空背景下的时代特征。当治安主体、治安客体和治安规范三者之间互相作用并维持一定程度上的平衡稳定,才能在该时空环境下实现真正意义上的“治安”。

治安学研究的本质定义为“治安秩序”,有别于范围更大的宏观“社会秩序”,“治安秩序”属于“社会秩序”。同传统的政治、经济、文化秩序不同,它虽然具有以上三种秩序的要素,但是却更有目的性,针对性地指向社会安定、公共安全及生命财产安全上;同时,在维护治安秩序的手段上,“治安秩序”也作出了界定,认为治安秩序中的范畴不仅是统治阶级法定的内容,同样也兼具社会自身自发形成的客观社会规律,两者之间形成了主客观方面的结合,并共同构建成为现在的治安秩序本身。这一研究对象的确定,也为我们进一步界定治安史研究对象及范畴提供了理论依据。

二、逻辑的起点与构建——治安史范畴的界定与验证

那么,治安史本身对 “治安秩序论”的沿用,是否适用于当前治安学学术对象的界定呢?就这一定义,我们可以通过基础的学科验证方法。即“结合原则验证”的模式来对治安秩序论及治安史的特征加以比对。以我国古代的治安史观为例,审视其根本的“治安”观念是否符合出当前治安学“治安秩序”的原则:

第一,古代治安思想动态过程状态论,体现出治安秩序的动态性。

从上文历史上的宏观治安解释,我们就能理解治安始终围绕着“安定”这一普遍的稳定状态而作出定义。但以古汉语学以及治安学的角度对安定状态加以解释,治安更倾向于《汉语大词典》所描述的一种“使之安定”。关于这一点,我们不妨从韩非子《显学》中的内容作为佐证:

今上急耕田垦草,以厚民产也,而以上为酷;修刑重罚,以为禁邪也,而以上为严;征赋钱粟,以实仓库,且以救饥馑、备军旅也,而以上为贪;境内必知介而无私解,并为疾斗所以禽虏也,而以上为暴。此四者所以治安也,而民不知悦也。[8]

韩非子的论述中,将治安概括为四个方面,即改善民生经济、完善法律制度、维护国家机构体系、保障国内统一稳定,这四个方面是韩非所论及达成治安目的的最终目标。然而,在达成这四个目标之前,所采取的“修刑重罚”等举措,是实现治安这一最终目标的前提。也就是说,为了实现当前国家与社会的稳定状态,就必须要有针对性地采取相应的措施,使国家环境趋向相对应的状态。而这种“使之安定”的最终状态,实质上需要经历这样具体而复杂的“动态行为过程”才能真正实现。此外,司马光曾于《资治通鉴》对国家治安作出阐述,进一步佐证当前秩序论同我们古代治安动态过程状态论是一致的:

以礼为之纪纲哉。是故天子统三公,三公率诸侯,诸侯制卿大夫,卿大夫治士庶人。贵以临贱,贱以承贵。上之使下犹心腹之运手足,根本之制支叶,下之事上犹手足之卫心腹,支叶之庇本根,然后能上下相保而国家治安。[9]

中国古代对于维护治安的基本举措,即是在治安主体——国家的主导之下,制定治安规范——即依照礼制为纪纲,对治安客体——国内士庶的规范所形成。从司马光对治安“统”“率”“治”“临”“承”等动态的描述,本质上也体现出古代治安规范并非一种静态的,不变的形式。而是需要通过人为的、互动的动态认识和构建。

第二,古代治安史国家主体论和对治安主体(国家与社会)认识的对立统一,体现出治安秩序的主体权威性和平衡性。

我国古代治安的观念中其主流思想还是治安国家主体论:古代治安基本将主体放眼于国家的主导者——封建君主。尽管在古代特定时期曾有过朝代的变迁以及对政权正统的辩论,但在“普天之下,莫非王土”为主流的大一统观念之下,古代概念的国家和社会大部分情况可以划上等号,而承担统揽治安的主体角色,往往被视为帝王的职责。自汉代以来,儒家所提倡的“天人感应”说,实际即以自然灾害为象征,体现出帝王言行及政策对社会治安的反映。而古代的治安观基本认可治安是在国家主导之下使区域保持安定状态的行为。从春秋战国时期孔孟为儒家代表的“圣人治国”理念,到历代王朝以“正朔”之名安定天下,无不是将为政理念寄托于正统的封建帝王之上。这样一种古代政治观念,本质上可以理解为治安主体方面,人们普遍认为治安维护是由国家发挥主要作用。

表面上看,古代历史对于治安国家主体论的认知有悖于我们当今治安学主体的宏观解释。然而需要补充说明的是,治安主体的认识,大多呈现出主流的认知,并非是治安思想的全貌。正如治安秩序论进一步叙述秩序是由主观和客观的结合一样。每当历史上当国家政权无法维护领土内的稳定治安状态或国家同人民处在对立面的同时,古代思想家们也同样发出了“天下乃天下人之天下”的呼声。特定的时期,代表统治者的“国家”和代表当时社会的“天下”也被进一步视为两个不同概念。这一认知,最早体现在《孟子·离娄上》。他明确将“天下”、“国”——即社会和国家置于上下位的从属关系上。这种论断,实质上说明古代思想家已经对宏观社会和国家政权有了初步的认识。严格意义上来说,孟子区分天下、国家的概念应源于周朝分封制度下“列国”的认识,始终难以归为大一统的“国家”概念。但是,从孟子“民贵君轻”治安思想作为另一种角度分析,孟子的国家观念,其实也将统治阶级国家和社会民众视为独立的概念。

此后,国家与社会并举的治安观随着清末时期进一步发展。这种治安主体的认知进一步在窘迫的政治现状面前演化为“天下非国”或“天下非君”的启蒙思想。顾炎武所著《日知录》云:“有亡国,有亡天下,亡国与亡天下奚辨?曰:易姓改号谓之亡国。仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。”将天下万民的社会治安和统治阶级王朝的国家治安进行了区分。但顾炎武在深入讨论天下治安的问题的同时,提到“教化者,朝廷之光务”,说明顾炎武认识到社会治安虽然始终要大于国家治安,而国家机构作为能够充分发挥其能动性的主体,始终是维护社会治安的主要力量。另一方面,黄宗羲也在《原君》中提到:“天下为主,君为客,凡君之毕世而经营者,为天下也。”阐述出国家政权本质是为社会服务的基本思想。因此,对于治安史观的特征论述中我们便可以看到,古人本身对于治安的认识,其实同我们上述治安学科研究对象中提及的治安秩序的内容紧紧契合。体现出治安主体主客观的对立统一。

因此,我们再将视角放回治安史本身的研究起点上来。既然针对当前治安学研究对象即治安秩序论的认定,而其理论又符合古代治安理论的特征。那么,我们又要对治安史的研究对象作出怎样的定义,才符合当前学科背景下的概括性和独特性呢?笔者认为,治安史的研究,综合当前治安史普遍认可的“治安秩序论”以及治安史本身所独具的动态过程及主体认识。可以这样对其进行一个概述,即治安史的研究范畴,是对于“历史进程中阶级政权为主导的,对治安秩序动态构建过程的研究”。主要集中在治安学科的发展脉络、治安思想的演化、治安制度及其体现、治安现象及其反馈。其构建背景、形成与变态发展、回归影响均被视为治安秩序的动态构建过程。

治安史研究范畴界定为历史进程中治安秩序动态构建过程,并非单纯对于治安秩序论观念的简单借用。治安史对于治安秩序动态构建的研究,本质上是针对其支撑的治安学科理论作出理论上的补充完善。同时,治安史针对治安秩序的研究立足点,并不仅局限在治安秩序的构建平衡状态,而是要进一步在以历史上具有持续性及区域性限定下的阶级政权为研究背景,对当时治安秩序状态构建过程中所包括的治安主体、治安客体以及治安规范作出准确的界定,并对三者在构建当时治安秩序过程中所起到的客观作用进行进一步的辨析和解释。这种研究方式,有必要通过特定时期范围内历史文本的认知和解释,从中分析出涉及国家及社会构建其治安状态的制度和方法,并通过科学的总结方法,对当时制度方法做出客观规律的总结,并以此作为治安学本身的知识元形式,进一步作为完善当前治安工作的指导和建议。

三、构建与解构——治安史的探讨和研究

治安史范畴作出界定之后,本身学术定义上的内涵,也对治安史的研究做出更高的要求。

第一,治安史是全面综合研究治安秩序动态演变过程的学科,因此治安史学科研究应当以动态的视角去看待。并不吝将眼光着眼于“变态——回归”的进程上。

治安史在被视为治安学所属的学科分支的同时,我们也不能否认其作为历史学的一部分内容。而面向历史本身的研究,需要我们在唯物史观的引导下进行。历史的唯物主义指出:社会历史的发展本身就有着其自身固有的客观规律。基本的社会存在又决定着社会意识的走向,这种走向进一步影响和改变着社会存在;而社会存在本身,最为核心的内容,就是生产力和生产关系作用下衍生的经济基础和上层建筑的基本矛盾。而历史上的治安秩序构建,本质上也就是生产力及生产关系构建下,形成阶级国家用以调和其矛盾的基本方式和手段。因此,要对治安史作出全面的理解,就必然要求我们对于历史各个阶段的基本矛盾背景作出充分的了解。

我国的历史进程是漫长而复杂的。在众多研究者看来,如此漫长的存续过程中,中国始终维持着皇权政治模式。这一模式表面上似乎始终呈现出一种“静止”状态。西方著名的社会学家及哲学家亚当·斯密、黑格尔等人都曾阐述出中国历史“停滞说”概念。然而,倘若我们进一步就其思想制度等方面加以剖析,就会发现中国的制度存续实际上仍然有着自己的演变模式。这种模式被阎步克先生概述为“构建——变态——回归”过程。阎步克先生提到“中国会变,而且在变,但它有自己的历史逻辑,源于自己的历史的遗传基因。 中国古史中始终是皇权至上,皇权专制制度是运转历史的枢纽……中国政治体制不是静态的,也不是直线发展的,它经常上下波动、左右摇摆,出现各种‘变态’,甚至升级转型。 然而那些波动与摇摆,又不断地趋向于一条‘中轴线’。[10]

历史的“构建”——“变态”——“回归”的发展观,并非是单纯因政策失序而导致的治安规范或治安状态的波动变化,而是在历史长时段的过程中,以阶级王朝为主导的治安主体针对客体所采取的相应规范上的动态演变。正如中国历史政权演变中中华文明政权的持续性基础之上,实则历经多次王朝分合演变一样。我国历史上的诸多政策和体制,同样呈现出极具规律性的波状态势,如果通过特定时期的文本解读及政策解读,我们就会发现这种看似平稳的线性发展过程,也不断在重复着“构建——崩坏/变态——再构建”的基本过程。并最终成为了一种适应社会客观发展规律的成熟体制。因此,治安史对于治安秩序构建研究,若始终将治安史停留在静止的历史治安制度本身,一方面,无益于我们对人类社会发展问题上做出科学客观的认识,另一方面,同样有碍于我们认清社会治安秩序维护的变化发展。要全面的看待治安制度,就要求我们要充分熟悉阶段性的历史背景,同时始终发挥唯物史观动态发展的研究视角,对治安构建进行动态的研究。在过程性的研究中,我们不仅需要将目光放在停留于官方所论述的规范内容之上,更需要结合规范所应用的时代背景,观察这一时间段所产生的“变态”——即相应的社会反映及结果。

第二,治安史研究源于治安学基本概念,决定了其交叉属性,但也不能忽略治安史本身的特殊性。

任何一门社会科学都离不开其自身学科的历史。学科史的存在,可以说既是其学科独立存在的标志,也是其理论规律的根源。治安史作为治安学的学术基础,本身即从过去历史治安秩序的规律总结中为当今治安学提供了诸多学科上的思维理论范式。相应的研究内容,也客观地体现出治安学本身的学科规律。然而,治安史所呈现出的交叉性,在一定程度上产生学术研究上的问题。如治安史研究的主要方面通常是历代政府的治安维护行为。针对这一领域,进一步导致治安史的研究究竟是倾向于政府职能的政治制度史,抑或是倾向于法理构建的法制史的讨论。最终,治安史也因此陷入了“治安史是政治制度史或是法制史的一种支属”的误区。

这一误区实际上在治安学本身也有体现。作为一门二级学科。治安学本身也具有特殊性。在其现代学科渊源上,治安学本身从实践性极强的治安管理及安保等专业衍化而来,因此理论性相对薄弱。如今的治安学理论构成虽然日臻成熟,却也更多地借鉴了政治学、社会学、法学等成熟学科的理论内容。因此,治安学也在本质上具有交叉学科的属性。而治安史本身作为治安学的学科构成部分。构建自身学科的知识元也必然因其本身母学科的特性而体现出学科交叉性。

然而,治安学本质上对于治安秩序的研究决定了其并非附属于政治学或法学等学科。治安秩序的维护,虽立足于国家政治、体现于权威法典,执行于行政机构。但治安秩序的维护方式却往往具有综合性。它不仅体现在国家的立法、司法、行政基础之上,社会层面的种种反映,如个人的安全观念体现、行政反馈等内容也囊括其中。当前,各个学科理论发展极为迅速,自类型学以学术概念被提出时,各种类型学分野的研究也如雨后春笋一样不断发展。如社会学以类型学区分诞生了新的研究方向,比如对妇女、家庭、家族、风俗、民间崇拜、人口迁移、城乡问题等研究。而这些社会因素的内容,同样对社会治安产生了巨大的影响。因此,当今治安学的要求,已经不能再局限于狭义的公安机关行政管理。而是需要从更宽广的社会科学视角。全面、综合、系统地对治安进行分析。

治安史的地位,也同样具有同样的目标。政治制度史、法制史相关的内容,理应作为治安史研究范畴中“构建治安秩序”的一方面来进行分析,但切忌以偏概全,治安史研究的视野,应当更加宽广,不仅要全面了解制度与法律规范下的治安体系,特定机构下治安维护的治安方法,更应当将治安秩序放在当时历史背景下的社会进行审视。并从中理解当时治安规律背后的实际内涵。

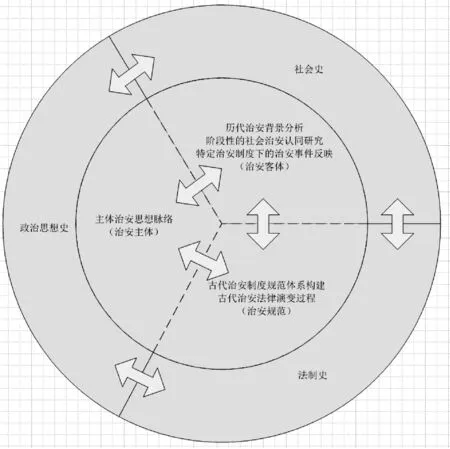

图1 治安史知识范畴图示

四、结论

综上所述,治安史作为治安学学科知识体系下的重要理论成分,理应依据治安学本身的学科研究对象作为其研究的出发点。而以治安学学科角度来看,“治安秩序论”的学术对象定义,更加符合学理规范上概括性、独特性。治安秩序的主要定义。即“在特定的时空环境中,治安主体、治安规范、治安客体三者之间相互作用、相互制衡,达到一个相对平衡的状态,使得影响社会安定、公共安全、他人的生命和财产安全等方面的因素控制在民众可以忍受的程度”,其学术对象概念则进一步对治安的动态和互动平衡进行了充分概括。

作为以治安学为学术支撑的历史。研究治安秩序演变过程的专门史,治安史的研究对象也同样在这一学术范畴之下进行。即对“历史进程中阶级政权为主导的,对治安秩序动态构建过程”加以关注。同时,在这一基础上,治安史的研究也同样具有一些学术方面的规范。

首先,治安史研究本身应当符合“治安秩序构建”的动态视角,对治安秩序所囊括的要素及其相互作用进行研究。其次,治安史的动态研究,要跳出固定的范式认识。在从宏观的社会层面对影响治安的诸要素演化及反应加以辨析过程中。不仅要立足于政治制度、法典,同样要从非正式的文本中寻找治安制度构建过程之下的社会百态。最后,治安史的研究不能仅仅停留于纸面。作为应用型极强的治安学下属学科,治安史更要在学科构建的功能性上,同当代理论紧密结合,进一步得出科学客观的社会规律,并将其升华为普遍规律总结而成的学术理论。