社会网络类型和结构特性对个人绩效的影响研究

2020-06-01肖利斌郑向敏刘又堂

肖利斌 郑向敏 刘又堂

1 桂林航天工业学院 航空旅游学院,广西 桂林 541004;2 华侨大学 旅游学院,福建 泉州 362021

个人绩效影响因素是国内外人力资源管理研究领域始终关注的重要课题,实践表明深入研究个人绩效影响因素是提升团队和组织绩效的基础。

社会网络是社会个体及其相互关系的集合,其蕴藏了知识、技能、经验、信息、人际关系等有助于提高个人绩效的因素[1],因此个人的选择、意愿、行为和绩效结果受到社会网络的影响[2]。同时,中国乡土社会并未完成向契约型、工具理性社会转变,社会资本仍是个人绩效竞争中的重要影响因素,其中突出表现在企业组织网络中,占据有利地位的个人可获取资源的使用权和支配权[3]。因而网络类型和结构特性等社会网络研究指标已成为企业个人绩效的重要影响因素。

就网络类型而言,社会网络关注个体间、群体内部以及群体间的联系和互动[4],由此产生的直接作用机制会影响个体的选择和行为结果。根据组织性质划分,社会网络可分为正式组织网络和非正式组织网络[5],即工作网络和社交网络。在知识型组织中,个人通过咨询网络进行知识分享,帮助企业营造良好的工作氛围[6];工作网络具有强关系效应[7],密集式交流、互动可加快信息和资源的传递速率[8],增强工作任务的时效性,从而提高个人的工作绩效[9]。

从结构特性来说,社会网络分为三个层次:

第一,个体层次,包括度中心性、中间中心性、接近中心性、结构洞、网络结构位置、网络规模和网络强度等测量指标。研究表明,企业员工可从强大的人际关系网络中获取工作信息、技能经验和情感支持,网络结构位置、规模、类型、强度等网络特征与个人绩效存在显著的正向效应[10]。在中小企业中,处于社会网络中心的个人,其工作积极性和绩效保持在团队的前列[11]。社会网络存在弱连接属性[12],个体可及时获得具有差异性、非重复性[13]的信息和知识[14],结构洞表明企业各子群体间通过核心员工建立桥梁式联系[15],此类型的沟通互动有助于获取更多异质的信息、知识和技能[16],从而提升个人的工作效益、创新性和整体质量[17]。

第二,小团体层次,包括凝聚子群分派系数、派系结构、三方关系。凝聚子群、派系结构是研究城市网络发展规律的重要视角,可定量测量城市间的链接关系[18]。研究发现,企业通过凝聚子群分析,以“员工交流程度”作为团队组合和选择的重要指标,可打造有凝聚力的合作团队,提升企业的创新绩效[19]。

第三,整体层次,包括核心-边缘结构、小世界等。整体层次的研究成果主要集中于产业发展和地理时空分布,如经济圈构建、旅游客流时间分布、产业网络及城乡一体化结构等[20]。

本研究在文献回顾中发现,社会网络逐渐成为个人绩效研究的新视角,但现有研究成果主要集中于个体层次,如中心性、网络强度、结构洞等,而社会网络小团体层次、整体层次是产业发展、企业创新绩效、城市网络集群和专家团队合作等研究方向的重要切入点,因而社会网络对个人绩效影响缺乏多层次融合研究。多层次融合研究有利于更为全面、有效地揭露个人绩效影响中的非个体属性特征因素,为探索企业员工提升个人绩效的有效途径奠定理论基础。因而,本研究致力于从不同类型社会网络的不同层次出发,探究在正式组织网络和非正式组织网络中,即工作网络和社交网络,社会网络个体层次、小团体层次对个人绩效的影响。

1 研究假设

1.1 正式组织网络的个体层次与个人绩效

工作网络是企业员工进行工作联系和资源传递的主要途径,储存着工作群体的复杂信息系统、客户资源、工作经验和工作时机[21]。处于工作网络中心的个人可迅速定位并获取关键资源,有利于个人更有效地完成任务,同时此类员工一般表现出更强的组织公民行为和工作自觉性,主动维持良好工作秩序,表现出和谐的人际促进和工作奉献[22]。

基于此,本研究提出以下假设,H1-1:在正式组织网络中,个体的工作网络中心性与任务绩效存在显著正向效应;H1-2:在正式组织网络中,个体的工作网络中心性与人际促进存在显著正向效应;H1-3:在正式组织网络中,个体的工作网络中心性与工作奉献存在显著正向效应。

1.2 非正式组织网络的个体层次与个人绩效

实验表明非工作关系是企业员工形成组织认同感、归属感的关键因素,决定了员工社会关系的黏性和活跃度[23-24]。个人社交网络的交流频率、密切程度和黏性,在一定程度上决定资源、信息和相关绩效因素的可靠性、真实性[25],从而提高个人的任务绩效[26];同时,社交网络建构了员工之间的信任体系,有效降低人际沟通和关系保障成本,提高个人的人际促进[27]。但是,社交网络空间存在有限负荷和阈值,人际关系超过心理极限的个人将主动降低帮助其他员工的频率[28]。

基于此,本研究提出假设,H1-4:在非正式组织网络中,个体的社交网络中心性与任务绩效存在显著正向效应;H1-5:在非正式组织网络中,个体的社交网络中心性与人际促进存在显著正向效应;H1-6:在非正式组织网络中,个体的社交网络中心性与工作奉献存在显著负向效应。

1.3 正式组织网络的凝聚子群分派系数与个人绩效

凝聚子群分派系数是社会网络小团体层次的直接表现。与其他部门联系更多的员工,掌握部门子群间的资源使用权和话语权[29],管理企业的工作社会资本系统[30],可将社会资本优势转化为绩效优势[31]。榜样引领机制促使部门间联系更多的个人,时刻保持谦虚谨慎,严格要求,团结协作,表现工作奉献精神[32]。

基于此,本研究提出以下假设,H2-1:在正式组织网络中,个体的工作网络凝聚子群分派系数与任务绩效存在显著正向效应;H2-2:在正式组织网络中,个体的工作网络凝聚子群分派系数与人际促进存在显著正向效应;H2-3:在正式组织网络中,个体的工作网络凝聚子群分派系数与工作奉献存在显著正向效应。

1.4 非正式组织网络的凝聚子群分派系数与个人绩效

小团体层次的本质属性表现为差异性、多元性和非重复性的资讯、机会,员工从与他人比较中进行自我批评和自我提升;“面子”理论表明,为维护良好的同事关系,满足自我心理价值,子群间联系比子群内联系多的员工将勇于表现自我,积极实施组织公民行为,而过多的心理和人际负担将直接影响员工的工作热情和奉献精神。

基于此,本研究提出以下假设,H2-4:在非正式组织网络中,个体的社交网络凝聚子群分派系数与任务绩效存在显著正向效应;H2-5:在非正式组织网络中,个体的社交网络凝聚子群分派系数与人际促进存在显著正向效应;H2-6:在非正式组织网络中,个体的社交网络凝聚子群分派系数与工作奉献存在显著负向效应。

2 研究设计

2.1 研究对象

罗家德指出,在社会网络分析中,网络规模应限制在10~50人,网络问卷回收数量须超过网络规模的80%[33],方具有可信度。根据社会网络整体网研究要求,采用方便抽样和问卷收集数据[34],问卷内容包括社会网络和个人绩效两部分,其中社会网络问卷问题为“你与哪些员工存在工作联系、您与哪些员工一同休闲、娱乐” (Rosenthal 1996)[35]。本研究创建以工作部门为单位的社会网络,共调查3家企业中15个部门的426名员工,共回收有效问卷389份,有效率91.3%,15个部门问卷回收数量均超过网络规模80%,因而问卷具有可信度。为控制样本数据的同源误差[36],采用上一级管理者评估员工的个人绩效。

本研究所调查的部门平均规模为25.9人,样本结果女性比例较大,占62.8%;16-34岁员工占90.9%,大专及以下学历为70.7%,本科及以上学历为29.3%,样本具有一定的行业代表性。

2.2 研究方法

本研究综合社会网络分析和多元统计分析等研究方法,借助UCINET6.0构建企业个人和部门的社会网络数据;以AMOS7.0对模型进行拟合检验,用SPSS17.0的信效度分析、相关性分析和回归分析对社会网络与个人绩效影响关系进行定量研究。

2.3 测量工具

2.3.1 个体层次

为测量企业个人的个体层次网络数据,同时比较不同部门规模网络中心性,本研究以“相对中心性”测量个体的中心性,相对中心性指个人的网络绝对中心性与该网络中心性最大值的比重[34],用CRD表示,具体计算公式如式(1)。

(1)

2.3.2 小团体层次

社会网络小团体层次以“凝聚子群分派指数”为测量指标,其代表小团体派系的林立程度,指小团体间的关系数与小团体内部关系数的差值以及小团体内外关系之和的比值[34],具体计算公式如式(2)。

(2)

式中:EL为子群体之间的关系数;IL为子群体内部的关系数

2.3.3 个人绩效

应新时代消费者的需求变化,企业的产品和服务正表现出多样化、品质化和内容化特征。为此,企业员工需具备基本服务技能和创新服务。同时,企业文化和团队建设是实现企业可持续、高质量发展的重要标志,人际关系和工作态度应成为评估个人绩效的基本标准,因而本研究个人绩效测量选择较为成熟的“任务绩效-周边绩效”绩效模型,以李克特七点量表进行实际测量,共20个题项,其中周边绩效分为人际促进(7个题项)和工作奉献(8个题项)[37]。

3 研究结果

3.1 信效度检验

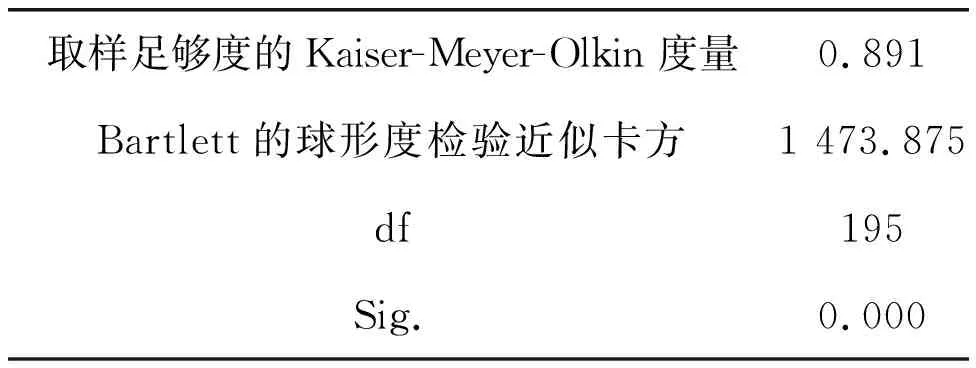

本研究使用SPSS17.0软件,计算测量指标的内部一致性系数Crobach’s Alpha值为0.935,表明个人绩效量表具有较高的信度,其中任务绩效、人际促进、工作奉献等测量项目的Crobach’s Alpha在0.928~0.941之间,表明个人绩效的各维度之间是可靠的。如表1,在效度KMO和Bartlett球体检验中,KMO值为0.891,大于0.7,Sig.值为0.000,小于显著水平0.001,表明拒绝原假设,研究变量存在相关关系,适合做因子分析。

本研究通过主成分分析法提取到个人绩效的3个因子,其特征值之和占总特征值的67.877%,因而3个因子解释了大部分方差,采用具有 Kaiser 标准化的正交旋转法,发现个人绩效3个因子对所有题项的解释方差都在0.5以上,因此不需要删除题项,任务绩效、人际促进和工作奉献可作为个人绩效的测量因子。

表1 KMO和Bartlett的检验

3.2 模型拟合检验

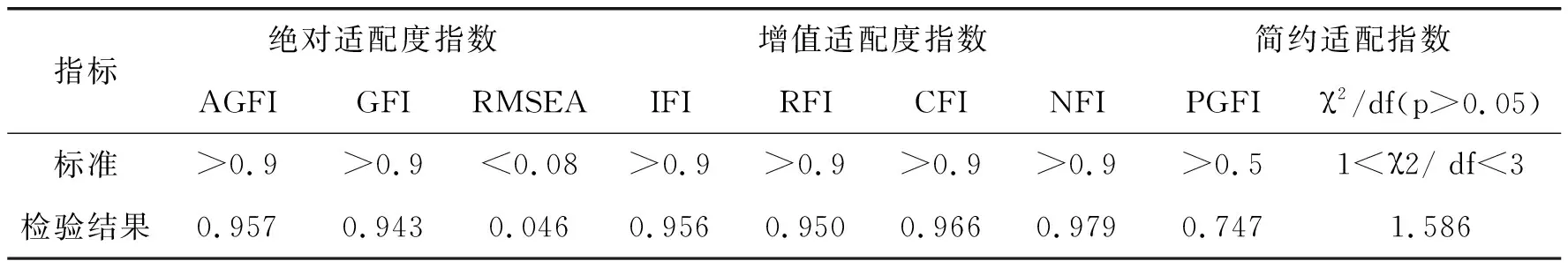

本研究借助AMOS 7.0对社会网络类型、结构特性与个人绩效关系的初始模型进行结构方程检验。根据吴明隆在《结构方程模型:AMOS的操作与应用》中所提要求[38],绝对适配度指数AGFI>0.9,GFI>0.9,RMSEA<0.08;增值适配度指数IFI>0.9,RFI>0.9 ,CFI>0.9,NFI>0.9;简约适配度指数PGFI>0.5,χ2/df(p>0.05)。

本研究模型拟合检验结果如表2,绝对适配度指数符合指标要求,其中AGFI=0.957,GFI=0.943,RMSEA=0.046。增值适配度指数符合指标要求,其中IFI=0.956,RFI=0.950,CFI=0.966,NFI=0.979。简约适配指数符合指标要求,PGFI=0.747,χ2/df=1.586。因而,本研究模型拟合结果达到指标要求,模型与实际数据拟合良好,可以用于研究假设的验证及分析。

表2 模型拟合结果

3.3 相关性分析

本研究主要采用Pearson简单相关系数描述分析各研究变量间的相关方向和程度。相关性结果如表3所示,工作网络中心性和工作网络凝聚子群分派系数与任务绩效、人际促进的相关系数较高,均超过0.4,呈显著正相关,但与工作奉献呈显著负相关;社交网络中心性和社交网络凝聚子群分派系数与任务绩效的相关系数分别为0.593和0.583,并且社交网络中心性和社交网络凝聚子群分派系数与人际促进的相关系数分别为0.725和0.735,均存在显著正相关,社交会网络中心性和社交网络凝聚子群分派系数与工作奉献的相关系数分别为-0.514、-0.315,呈显著负相关。

3.4 回归分析

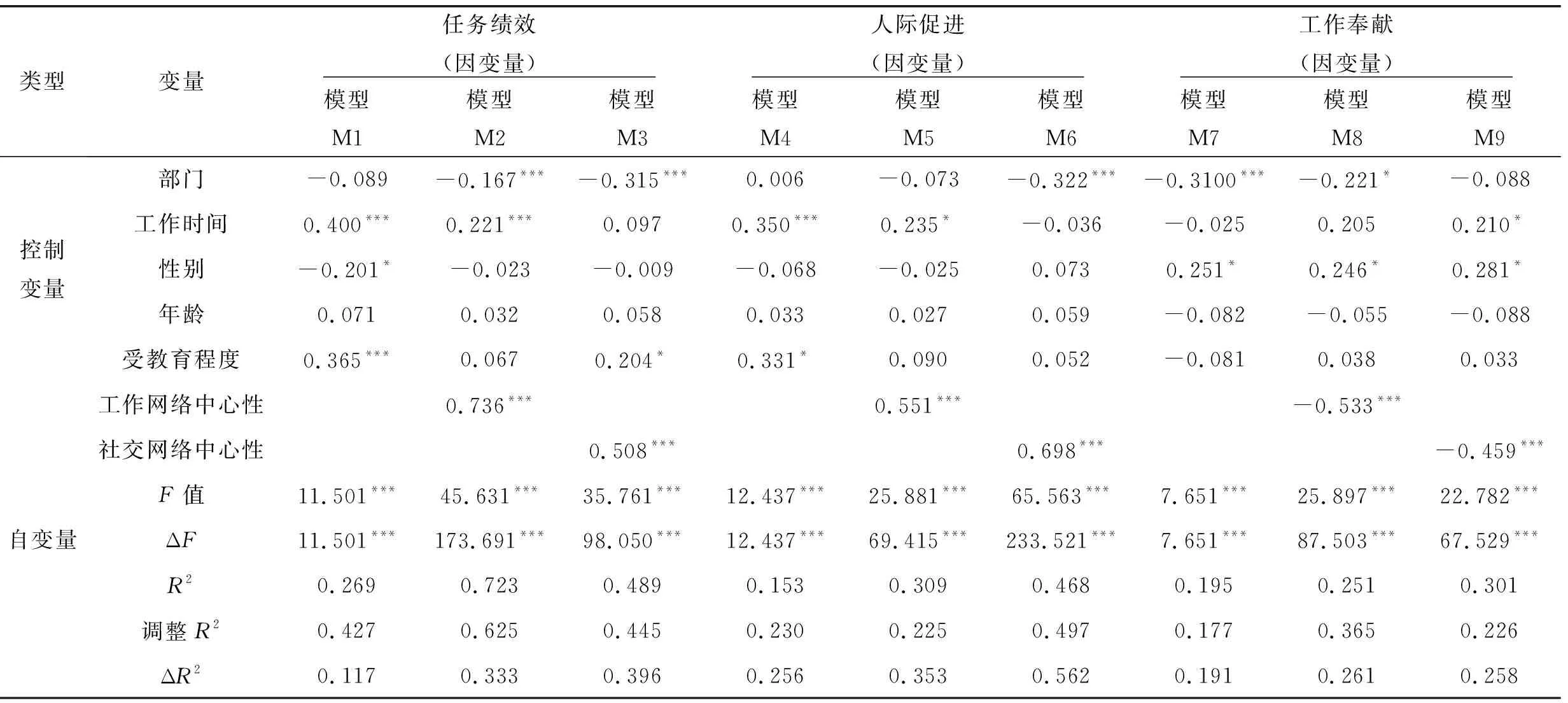

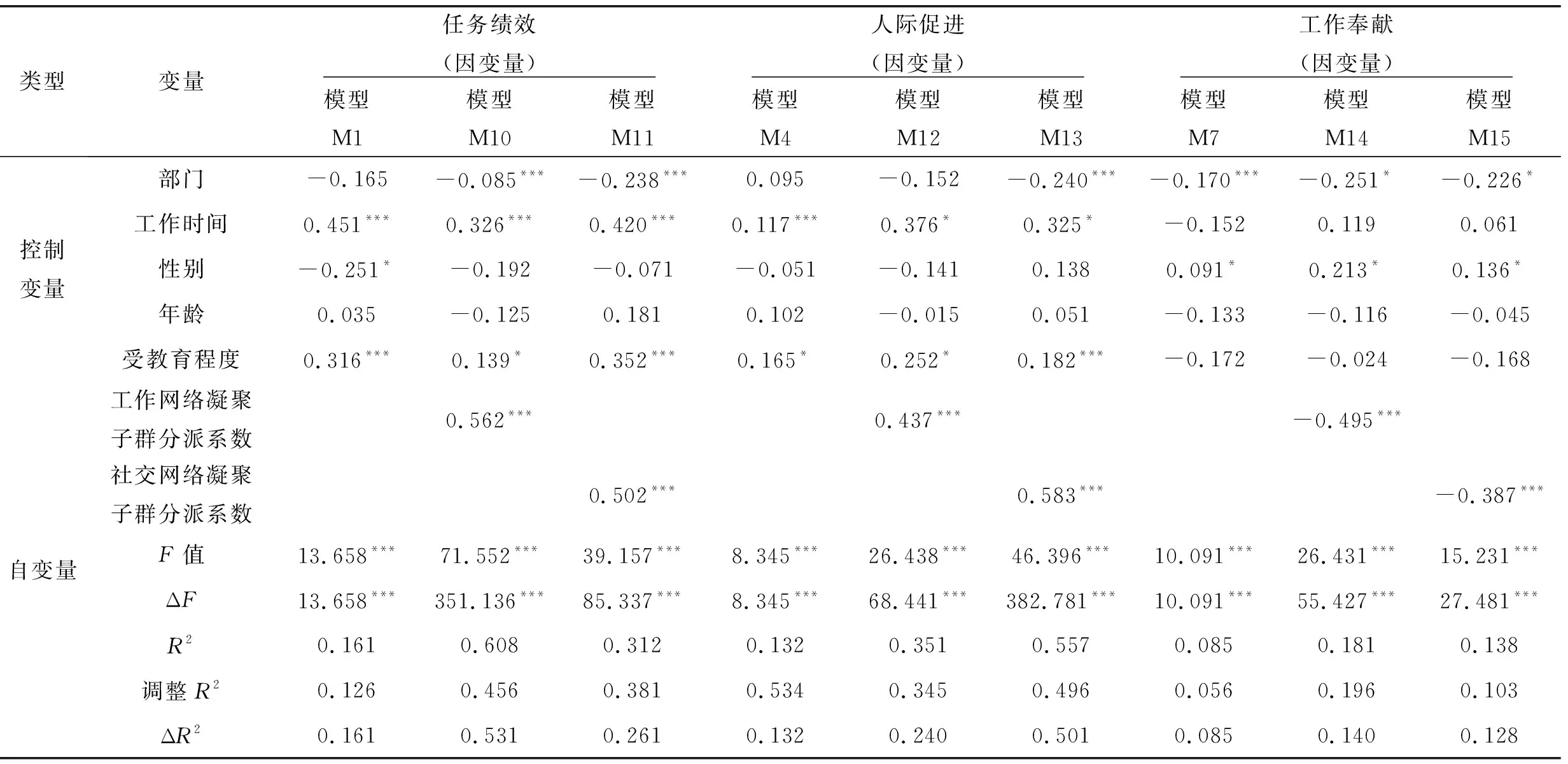

在社会网络中心性、凝聚子群分派系数对个人绩效的回归分析中,部门、工作时间、性别、年龄和受教育程度为控制变量,回归分析结果如表4、表5。

模型M1、M4、M7分别阐述控制变量对任务绩效、人际促进和工作奉献的影响关系,表明员工个人的工作时间和受教育程度是提升任务绩效的促进因素(P<0.001),表明工作时间的越长,员工受教育程度越高,知识和工作经验催生任务绩效的飞跃。

经模型M2、M3验证,工作网络中心性、社交网络中心性是个人任务绩效显著提升的正向推动因素(P<0.001),假设H1-1、H1-4得以验证。

由模型5、模型6可知,工作网络中心性、社交网络中心性对人际促进存在显著的正向影响(P<0.001),假设H1-2、H1-5得以验证;同时表明社交网络中心性的作用高于工作网络中心性。

模型M8、M9表明工作网络中心性、社交网络中心性对工作奉献存在显著的负向影响(P<0.001),假设H1-6得以验证。虽然假设H1-3为显著影响,但与原假设的关系方向相反,其原因与社会网络的“两面性”相关,超负荷的人际关系成为员工工作奉献的压力。

模型M10、M11表明社会网络小团体层次的工作网络和社交网络均对员工的任务绩效正向影响关系达到显著水平(P<0.001),研究假设H2-1、H2-4得以验证。

表3 研究变量的相关性系数表

注:N=389,*表示在0.05 水平(双侧)上显著相关;**表示在0.01 水平(双侧)上显著相关.

表4 社会网络度中心性对个人绩效的回归模型

注:*表示显著水平在P<0.05。**表示显著水平在P<0.01。***表示显著水平在P<0.001。

表5 社会网络凝聚子群分派系数对个人绩效的回归模型

注:*表示显著水平在P<0.05。**表示显著水平在P<0.01。***表示显著水平在P<0.001。

由模型M12、M13可知,工作网络凝聚子群分派系数、社交网络凝聚子群分派系数与人际促进呈现显著的正向影响效应(P<0.001),研究假设H2-2、H2-5得以验证。

模型M14、M15表明工作网络和社交网络凝聚子群分派系数可显著、有效地对个人工作奉献实现负向预测(P<0.001),研究假设H2-6得以验证,但数据表明与H2-3影响方向相反,不支持原假设,其原因与社会网络的“两面性”有关,过多的社会交往对员工工作奉献产生负面影响。值得注意的是,回归模型的方差膨胀系数(VIF)最大值为1.4,吴明隆[39]指出自变量方差膨胀系数应小于10为符合共线性检验要求,说明模型中的各变量不存在多重共线性。

因此,研究数据显示除假设H1-3(在正式组织网络中,个体的工作网络中心度与工作奉献存在显著正向效应)、H2-3(在正式组织网络中,个体的工作网络凝聚子群分派系数与工作奉献存在显著正向效应)与原假设相反外,其他假设均得到验证、支持,表明社会网络类型和结构特性对个人绩效存在影响,其中嵌入在个体层次的丰富资源和小团体层次的异质信息对提升任务绩效产生正向影响,处于社会网络中心的个人通过组织公民行为维护良好的形象,提高人际促进,因而社会网络存在特定属性影响个人绩效。研究发现H1-3、H2-3假设被拒绝,说明社会网络具有“两面性”,处于网络中心的个体在获得资源优势的同时将承担超负荷的工作职责和人际压力,一定程度上对工作奉献产生适得其反的效果。

4 结论与启示

综上所述,本研究以社会网络类型和结构特性为视角,通过方便抽样,实地调查15个企业部门中的426个研究样本,通过多元数据统计分析、社会网络分析,探讨不同类型社会网络的个体层次(中心性)和小团体层次(凝聚子群分派系数)对个人绩效的影响方向和程度,研究结论和管理启示如下。

4.1 研究结论

4.1.1 社会网络的资源属性显著提高个人任务绩效

研究结果表明社会网络中心性、凝聚子群分派系数与任务绩效存在显著正向影响,说明社会网络是通过工作联系而构建的资源数据库,具有资源属性。

在个体层次中,处于工作网络和社交网络中心的个人,其沟通成本和管理成本为部门中最低,可快速获取提升工作效率的方法、经验、信息。

在小团体层次中,部门子群间联系比子群内部联系多的员工扼守部门社会网络的关键位置,获取的参考方案和内容更具时效性和针对性。同时社交关系是客户资源共享的有效平台,个人可拓展和挖掘优质客户资源,因而个人在单位时间内从时间效力和质量效率两方面提升任务绩效[40]。

4.1.2 社会网络的情感属性有效增强员工人际促进

实证研究表明社会网络中心性、凝聚子群分派系数与人际促进存在显著正向影响。在社会网络个体层次中,工作网络中心越高的员工,其接触的工作人员、工作内容、工作指导、衔接过程越多,要在不同工作间实现自由切换;社交网络中心越高的员工,其沟通实效性更强,部门领导和同事对此类员工的认可度和信任感更高,此类员工一般具有良好的归属感、认同感和企业责任感,因而社会网络具备情感属性,促使员工提升工作能力,完善人际关系,树立大局意识、核心意识,站在部门的整体发展考虑,保持团结协作精神和合作意识,从而直接或间接实现人际促进的提高。

在社会网络小团体层次中,为维护个人的正面形象,拓展获取资源的部门渠道,工作网络凝聚子群分派系数和社交网络凝聚子群分派系数更高的员工会严格遵守部门规章制度和履行职责义务,保持组织公民行为的良好作风[41],帮助和协助处理非本部门的工作和私人事宜,从而实现个人人际促进的提升。

4.1.3 社会网络的规范属性对工作奉献产生负面影响

相关性分析和回归分析结果显示社会网络中心性、凝聚子群分派系数对个人工作奉献产生负面预测效应,表明个人社会网络存在空间上限,具有规范属性,直接表现在当个人社会关系超过一定的维系成本和心理成本时,个人维持社会网络与管理的注意力将会以指数级的速度递增[42],严重影响其工作积极性和工作质量。

在个体层次中,处于社会网络中心的个人,既要应对本部门其他员工的各项工作任务,交叉性工作较多,同一时间需要处理多项内容,同时还要处理来自部门领导的个人琐事。在小团体层次中,为获取其他部门的信息和资源,个人需要处理与本职工作区别较大的事宜,花费的时间精力和人力资本更多,不时发生事倍功半的现象。因而在社会关系严重超过限制时,个人主动对重复性的信息和无关联的内容进行针对性选择,以降低工作质量、减少工作奉献换取工作任务的迅速完成,实现社会网络投入与回报的平衡。

4.2 管理启示

4.2.1 打造和维护企业资源共享网络平台

本研究实证数据表明,打造和维护有效的工作网络是提升个人绩效的重要途径。企业要加强工作管理制度建设、落实和监督,根本性地畅通企业工作网络中的资源和信息流动,保证企业个人可了解和利用企业网络中的显性资源。为有效将任务绩效、工作能力等相关企业资源,及时惠及企业个人,企业应基于个人工作能力,打造和创建工作基础培训网络平台、专业提升培训网络平台、工作实施求助应答平台,同时通过抽检、再培训保持网络平台活跃度,充分发挥社会网络的资源属性。

4.2.2 强化个人对企业和部门的认同机制

社会网络的情感属性表现在保障企业和部门的信息、资源、沟通常规运行,也表现在构建了工作关系、人际关系的舒适生态系统。企业要以强化个人对企业和部门归属感、认同感为管理目标,创新思维,改革和创新人事管理和部门管理体制,在落实部门制度的基础上强化柔性管理,围绕处于社交网络中心的个人打造核心人际圈,通过工作职能的授权型领导、组织公民行为和社交闲时的部门活动,提升个人在企业和部门的存在感,建立和培养个人主人翁意识,进而通过社会网络的情感属性提升个人的任务绩效和人际促进。

4.2.3 建立社会网络的负面影响预警机制

社会网络的规范属性表明其具有两面性,当个人社会网络超过一定的限度,其工作积极性和工作态度将受到严重影响,因而企业应通过部门负责人和核心人际圈建立个人情绪、行为的负面影响预警机制,定期关注个人的心理和情绪状况,为遏制负面影响的扩张趋势,将及时借助社会网络获取及时的信息,进而形成关注、了解、处理、反馈、总结等一系列过程闭环,保证个人社会网络的良性循环发展。