中国陆地区土地利用/覆被时空格局变化及驱动力分析

2020-06-01胡悦琴马燕飞张伟科

胡悦琴,马燕飞,张伟科

(邯郸学院地理系,河北邯郸 056005)

0 引言

土地利用/覆被变化研究始终是全球变化研究的热点之一,其研究框架是在1990年由美国全球变化委员会首次提出的,并第一次对该类研究给予研究名称、提出研究方向,IGBP(全球地圈与生物圈计划组织)和IHDP(全球变化中的人文领域计划)组织于1995年共同对LUCC(土地利用/覆被变化)的可行性进行分析,制定核心项目计划,将LUCC研究列入核心计划[1]。持续10余年的LUCC计划后,2005年又共同推出了全球土地计划(GLP),目前,GLP已成为土地系统变化研究的又一核心研究计划[2]。随着3S 技术的发展,土地利用/覆被变化的研究也取得了很多研究成果,通过对比分析不同时期的LUCC 信息,可以获取土地利用变化的空间位置、数量和类型,研究土地利用类型变化的过程、特点和驱动因素等。如Brondizio 等[3]基于遥感数据,探究了巴西亚马逊地区1971—2001年间热带雨林的时空变化规律及其区域分异的动因;Dang 等[4]基于系统动力学和地理信息系统(GIS),并综合考虑社会经济和生物物理因素,构建了越南达喀尔省LUCC 驱动模型,结果显示该模型有助于规划者和决策者制定可持续的规划和管理战略。

随着国际上对土地利用/覆被变化的研究,中国学者也紧密结合土地利用与全球变化进行了研究,并结合3S 理论和技术,在土地利用的数量变化研究、驱动力研究、土地利用变化模拟研究方面取得了丰硕的研究成果。土地利用变化包括土地利用类型的面积变化、空间变化和质量变化。目前,土地利用的数量变化的指标有土地利用变化的幅度、土地利用变化的速度和土地利用变化的区域差异,通过各地类之间的转化,得出土地利用的转化矩阵。一些学者提出了一些方法和模式,包括土地利用动态度的模型、土地利用程度的模型和土地利用变化方向的模型、土地利用空间变化的模型等[5]。如刘纪远等[6]基于3S 技术综合运用动态度、转移矩阵等方法,探究了20世纪80年代至21世纪初期中国土地利用变化的时空特征;张海燕等[7]在3S的基础上运用转移矩阵、动态度的方法,定量分析了全国退牧还草工程区的土地利用变化情况等。

有关LUCC驱动力的研究在土地利用变化机制研究中一直占主导地位。驱动力一般分为自然驱动力和人为驱动力,其中自然驱动力相对较为稳定,发挥着累积性效应,人为驱动力则相较活跃[8]。所以,目前的研究更多集中在对土地利用变化人为驱动力的探讨方面。

中国是转型的发展中国家,人地关系高度紧张,环境问题突出[9]。因此,在流域尺度上,利用土地利用转移矩阵、土地利用动态度模型等研究中国陆地区域LUCC 时空格局变化,并定性分析土地利用类型变化的驱动因素,这样可以更好地了解其近年的现状,以期为各流域的生态环境健康和资源的可持续发展提供科学依据,为政府制定相关管理政策提供理论依据[10]。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

中国陆地区位于亚洲东部,太平洋西岸,背陆面海,海陆兼备,领土面积约960万km2,地势西高东低呈现三级阶梯分布,大部分地区属于温带、副热带季风气候,表层在季风与青藏高原共同影响下形成了三大区,即东部季风区、西北干旱区和青藏高寒区,早期的土地利用遵照这种规律。但随着国内社会经济的持续上涨和工业化、城镇化进程的加速,人地矛盾问题越来越尖锐,资源环境与生态问题也越来越严重。

1.2 数据来源与处理

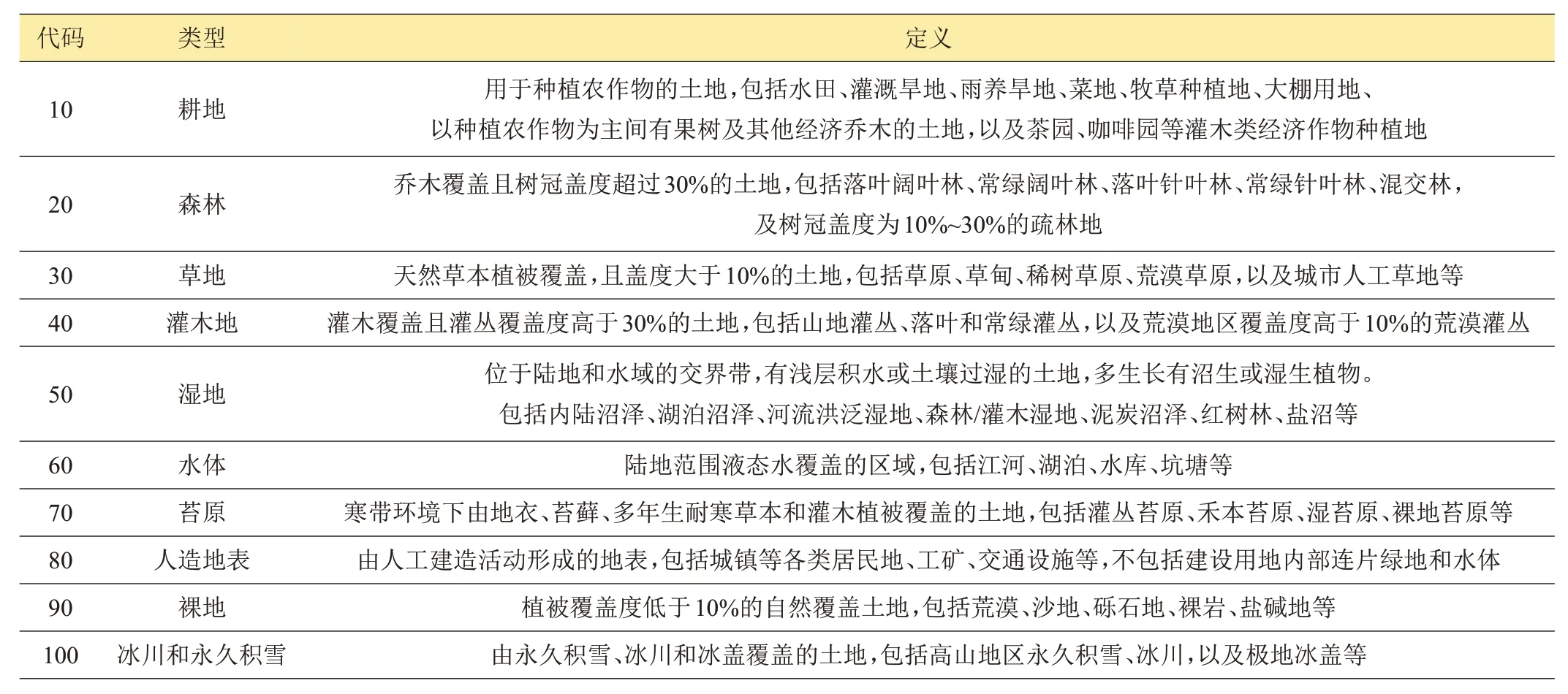

本研究数据基础来自于全球30 m 地表覆盖遥感数据产品GlobeLand30 (http://www.globallandcover.com/GLC30Download/index.aspx)的2000 年和2010 年2 期的地表覆盖数据,在流域尺度的研究上利用了全国流域矢量图,参照了全国流域分区图。利用ENVI软件对下载的GlobeLand30 的2 期数据进行拼接,用ArcGIS 根据研究区边界进行裁剪,得到2 期中国土地利用图,统计各地类的类型并对统计结果进行分析(如图1所示)。全球30 m地表覆盖遥感数据产品将土地分成了耕地、森林、草地、灌木地、湿地、水体、苔原、人造地表、裸地、冰川和永久积雪10 类土地利用类型[7](具体见表1)。由于研究区域为中国陆地区域,研究海域的变化没有意义,再者中国陆地区域没有苔原类型,所以研究区有9 个土地利用类型(耕地、森林、草地、灌木地、湿地、水体、人造地表、裸地、冰川和永久积雪)。

1.3 研究方法

本研究采用定性分析与定量分析相结合的方法,并结合ENVI、ArcGIS、Excel 等软件对数据进行分析,利用土地利用转移矩阵、土地利用动态度模型分析研究区2000—2010年土地利用时间与空间的变化特征,并定性的分析土地利用的驱动因素。用GIS软件流域矢量图和土地利用图进行叠加统计,用Excel软件对.dbf数据处理得到各流域土地利用类型的变化量,用ArcGIS 软件的工具,选择相应的数据区域,即可形成土地利用转移矩阵。而单一土地利用动态度模型,又称为地类变化率指数,该模型能够反映某一特定时期不同地类的转移速率和变动幅度[12-15]。计算见公式(1)。

表1 GlobeLand 30 m数据产品土地利用类型及定义[11]

式中,K为研究时段内某一土地利用类型的动态度指数,La、Lb分别为研究期初和研究期末某土地利用类型的面积,T为研究时段。

2 结果与分析

2.1 中国陆地区土地利用时空格局变化

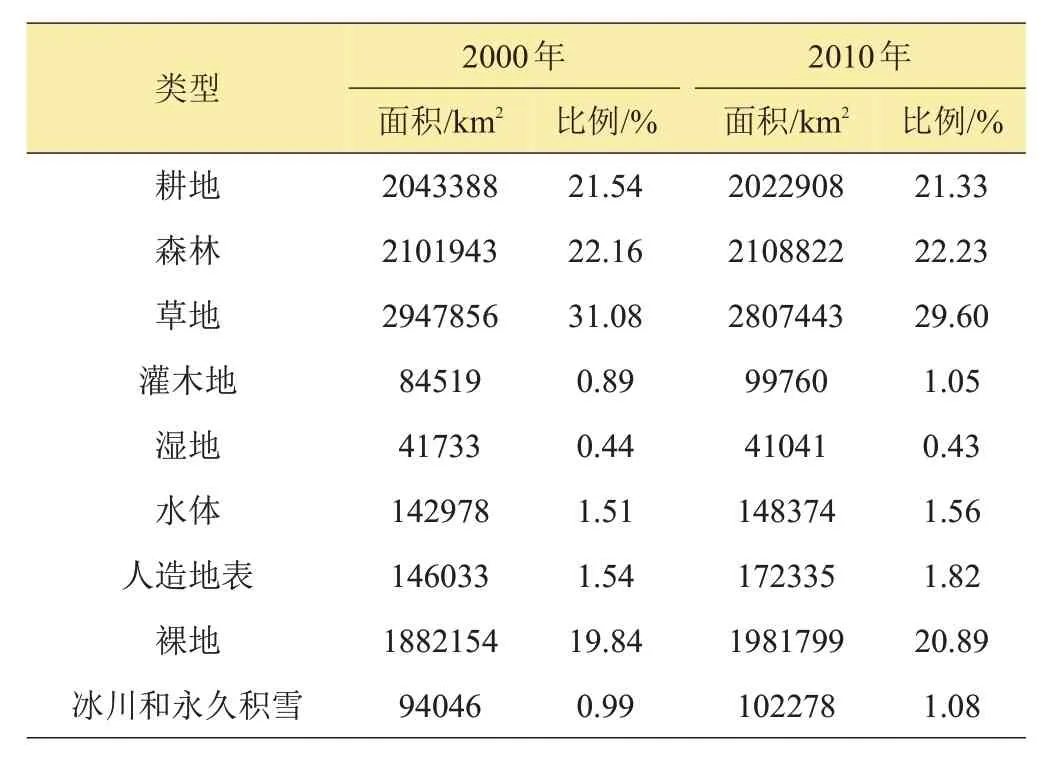

2.1.1 土地利用类型面积变化 表2显示了中国陆地区域2 个时期各土地利用类型的面积和变化情况数据,分析中国陆地区域2000—2010 年土地利用类型变化可知,2000年研究区内各土地利用类型面积从高到低依次为草地、森林、耕地、裸地、人造地表、水体、冰川和永久积雪、灌木地、湿地。2010 年与2000 年土地类型的面积由高到低的次序一样,只是所占的比例发生了变化。从变化量(见图2)来看,草地、耕地和湿地的面积呈下降趋势,分别下降140413、20480、692 km2,其他土地利用类型的面积在同一时期呈增长趋势,裸地和人造地表的变化达99645、26302 km2,其次为灌木地、冰川和永久积雪、森林、水体,变化面积分别为15241、8232、6879、5396 km2。

表2 2个时期土地利用类型面积和变化情况

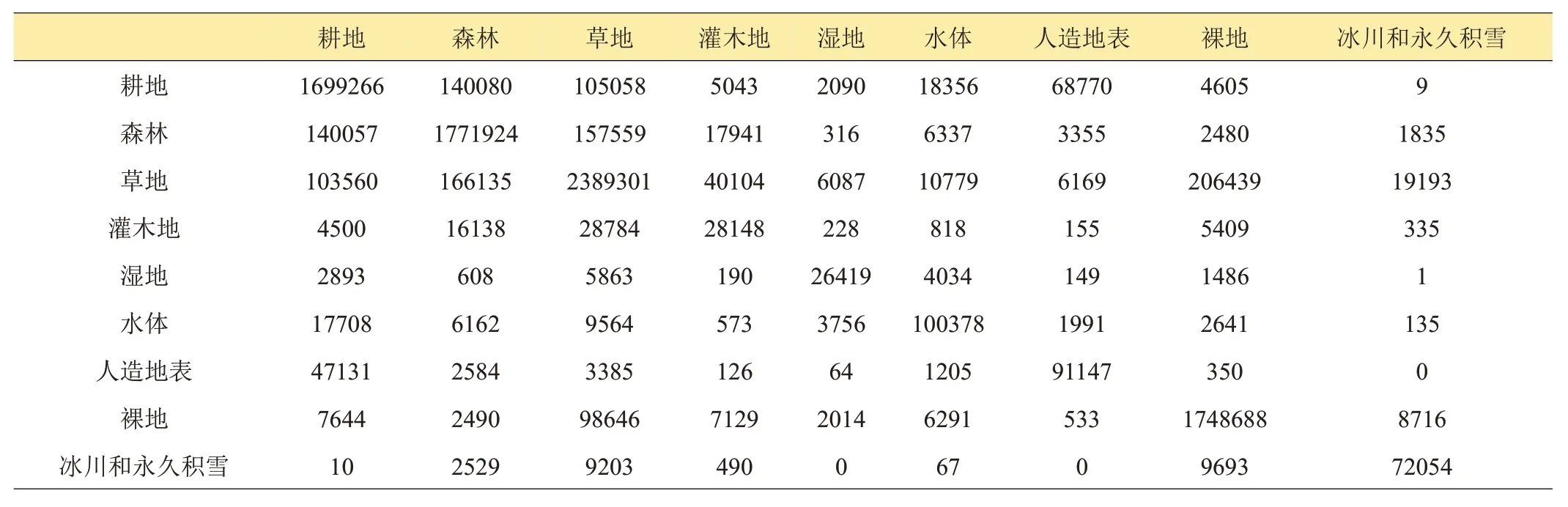

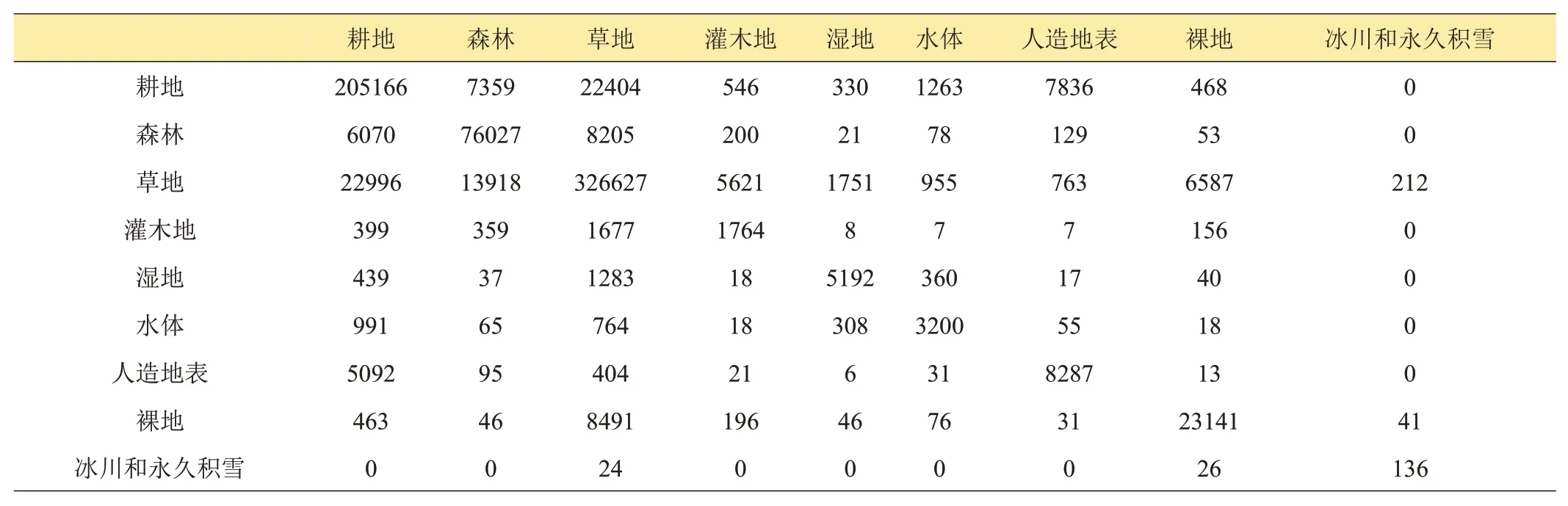

2.1.2 土地利用类型空间变化 土地利用转换矩阵能有效地说明研究区内土地利用类型转变的过程和流向[16]。如表3 所示,研究区内主要是耕地、林地、草地和裸地之间的转换。其中,草地的转出量与转入量都是最多的,并且,转出量大于转入量,这与近10年来草地面积大幅度减少的现象是一致的。从去向看,草地转为裸地的面积最大,为206439 km2,其次是转化为森林和耕地,分别是166135、103560 km2。而森林、耕地与裸地是草地增加的主要来源,面积转化量分别是157559、105058、98646 km2。森林变化中,森林转化为草地和耕地的量是最多的,但其转入来源也主要是草地和耕地,分别为157559、140057 km2。总的来看,森林面积总量略有增加,这说明森林的变化主要是空间位置的变化。耕地变化中,转出量与转入量最多的都是森林和草地,且面积相当,究其耕地变化的主要原因就是耕地转化为人造地表的面积为68770 km2,但人造地表转化为耕地的面积为47137 km2,这与研究期内耕地面积减少的趋势大致相同。综合来看,研究区内耕地、森林和草地主导了这一时期内的交换变化。

2.1.3 土地利用类型动态度分析 土地利用的动态度研究是国内外学者进行LUCC 研究的重要手段,能客观地表示土地利用变化的强度与深度,该模型能够反映某一特定时期不同地类的转移速率和变动幅度[17]。根据公式得出研究区土地利用动态度图(如图3 所示),2000—2010 年灌木地和人造地表表现出明显的变化速率,变化速率都达到了1.80%,森林和耕地的变化速率较小,分别为0.03%、0.10%。另外,除了耕地、草地和湿地动态变化为负(K<0)外,其余地类动态变化均为正(K>0)。总的来说,土地利用类型的动态度变化缓慢。

2.2 流域尺度土地利用时空格局分析

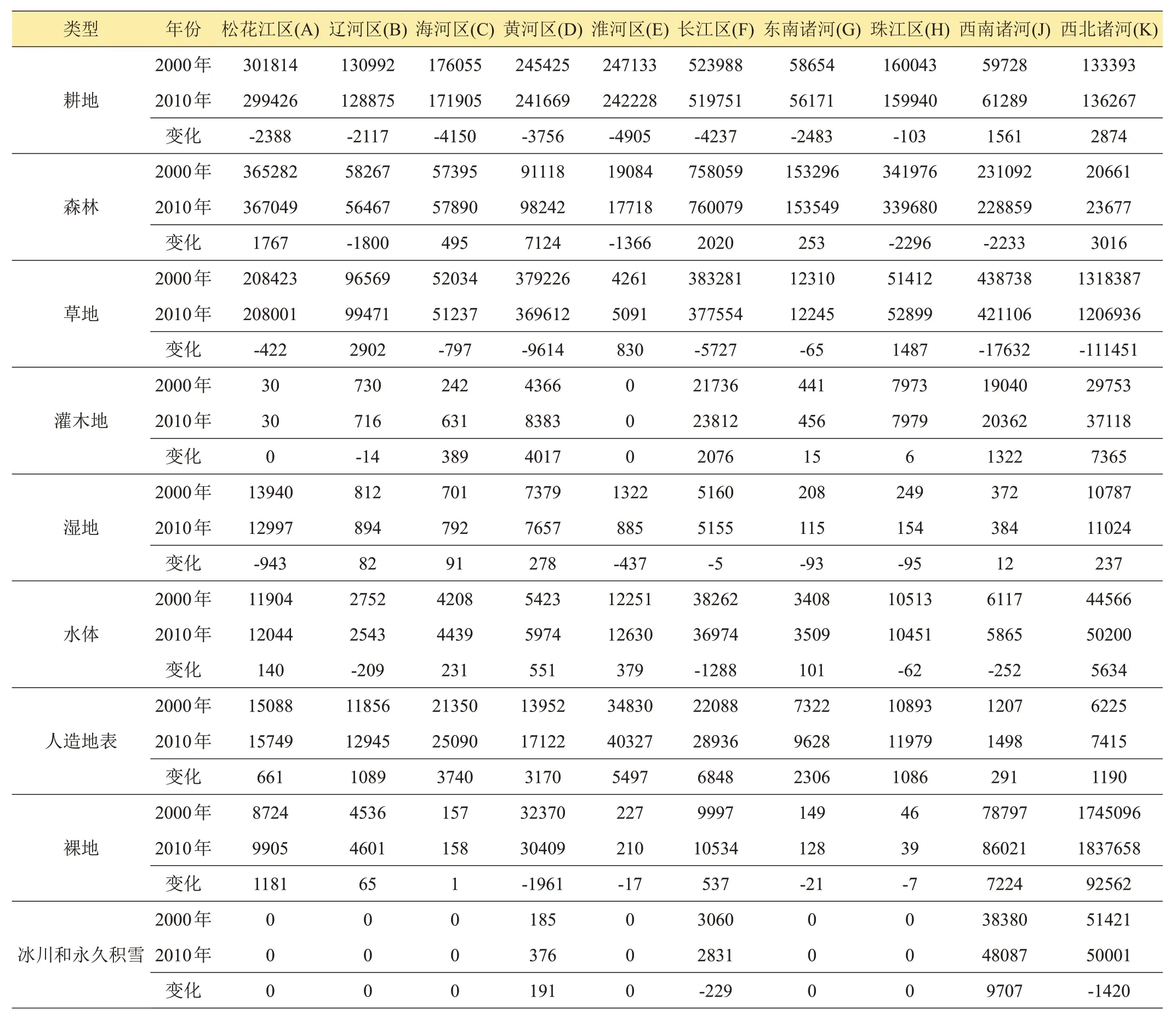

中国陆地区域分成了10个流域区,分别为松花江区(A)、辽河区(B)、海河区(C)、黄河区(D)、淮河区(E)、长江区(F)、东南诸河(G)、珠江区(H)、西南诸河(J)、西北诸河(K)。各流域土地利用类型图如图4所示。

表3 2000、2010年土地利用类型转换矩阵 km2

分析各流域区土地利用类型的面积及变化(见表4)可知,2010 年淮河区土地利用类型以耕地、人造地表和森林为主,西南诸河流域主要的3 种土地利用类型由高到低依次是草地、森林和裸地,西北诸河流域则以裸地、草地和耕地类型为主,其他流域都以草地、森林和耕地类型为主,但土地利用类型的组成具有显著差异。此外,西北诸河流域的水体、冰川和永久积雪、灌木地的面积在所有流域中是最大的,松花江流域湿地类型的面积是最多的。

对比这10 个流域区的土地利用类型面积的变化可知,西北诸河和西南诸河流域的耕地类型呈增长趋势,分别增加了2874、1561 km2,其他流域均呈减少的趋势,但淮河流域的耕地类型减少的最多,减少了4905 km2;黄河区森林类型的增加与草地类型的减少较为明显,分别变化了7124、9614 km2;西北诸河和西南诸河的草地减少得最为明显,分别减少了111451、17632 km2,但同时裸地增长也明显,分别增加了92562、7224 km2;各流域人造地表的面积都呈增长的趋势,淮河区与长江区增长的最多,分别增长了6848、5497 km2。西南诸河冰川和永久积雪的面积增长的最多,增长了9707 km2,其他位于研究区内东南部的流域区没有此土地利用类型。

2.3 典型流域土地利用时空格局变化——以黄河流域为例

黄河是中国的母亲河,黄河流域西起青藏高原,北邻戈壁沙漠,流经黄淮海平原,跨越三大阶梯,流域面积辽阔,且黄河流域的各土地利用类型变化很明显,在此把黄河流域单独拿出来作为典型流域分析其土地利用时空格局变化[18]。土地利用类型如图5所示。

表4 流域尺度土地利用类型面积与变化情况 km2

2.3.1 黄河流域土地利用类型面积变化 分析黄河流域2000年和2010年土地利用类型的面积和变化(见图6)可以得出,研究区内的土地类型以草地、耕地和森林为主,其次是裸地和人造地表,湿地、水体和灌木地类型的面积相对较小,冰川和永久积雪的面积最少。分析研究区内各地类的变化可知,草地、耕地和裸地的面积在减少,分别减少了9551、3756、276 km2,其他类型的面积呈增长趋势,其中草地的面积减少的最多,森林的面积增加的最多。

观察组1例感染,发生率为1.89%,而对照组3例感染、2例压疮、1例肺炎,发生率为11.32%,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。同时,与对照组比较,观察组的护理满意度评分高,且切口愈合和术后血糖控制时间均较短,组间对比差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.3.2 黄河流域土地利用类型空间变化 黄河流域土地利用类型转移矩阵如表5 所示,转出量和转入量最大的是草地类型,其次是耕地和森林,其中草地、耕地和裸地的转出量大于转入量,这与黄河流域各土地利用类型的变化是一致的。草地主要向耕地、森林、裸地转化,分别转化了22996、13918、6587 km2,但草地的转入来源也是耕地、森林和裸地,其次除耕地向草地转移外,耕地向森林和人造地表的转化量也很大。总的来看,草地、耕地和森林主导了黄河流域这一时期的交换变化。

2.3.3 黄河流域土地利用动态度分析 根据土地利用动态度公式,得出黄河流域土地利用动态度图(见图7),分析可知,灌木地与冰川和永久积雪的变化率最为显著,分别是9.15%、10.91%,冰川和永久积雪类型因为基数小,主要是草地向其转移的面积,故而转移面积虽不多,但变化率显著,耕地、草地和湿地的变化速率较小,都小于0.5%,变化幅度较小。除了耕地、草地和裸地的动态度为负数外,其余各地类动态度都为正。总之,各土地利用类型的变化率差异显著。

3 驱动因素分析

表5 黄河流域土地利用转移矩阵 km2

影响区域土地利用类型时空格局变化的驱动因素通常可分为自然因素和人为因素[19]。这2种因素都促进了土地利用类型的变化,自然因素和人为因素在不同的空间和时间尺度上对土地等级的变化有不同的影响。

在长序列的时间维度内,自然因素主导了土地使用的空间格局,在历史条件下,决定和影响土地使用变化的背景条件,但人为因素是区域土地使用变化的内在驱动因素,在很短的时间内和在较小的区域范围内都是如此[20-21]。此外,在短期内,自然因素相对稳定,变化缓慢,对土地利用的影响相对有限,但对区域土地利用格局的影响是持续和稳定的。

3.1 自然因素

中国幅员辽阔,地势西高东低,呈阶梯状分布,地形复杂多样,有高原、山岭、平原、丘陵和盆地等地形类型,河流大都自西向东流。但山区面积广大,平原较少,使耕地资源不足。地形影响土地利用类型及其变化方向,对土地利用空间格局的形成具有重要影响[22]。地形因素在土地利用类型变化中表现在地表物质和能量再分配,并间接参与土壤和生态环境之间的物质和能量交换。海拔、坡度、坡向和地形对土地利用时空格局变化的影响表现为海拔、坡度和坡向的差异,这导致太阳辐射的吸收和地面辐射的地理分化的差异[23]。另一方面,由于化石燃料的大量使用,使全球气候变暖,还有旱涝、火灾、病虫害、荒漠化等灾害,使耕地、草地类型的面积减少,裸地面积增加[24]。不同尺度的流域区自然因素的影响力也是不同的,但是在研究期内,自然因素对土地利用的影响作用不太明显。

3.2 人为因素

3.2.1 政策因素 土地利用是在一定的政策背景下进行的,土地利用的形式和方式是由政策的约束作用决定的,政府的政策通常促进或限制土地使用的变化,并在土地利用变化中发挥宏观调控作用[25]。土地有偿使用制度和产权制度对规范土地流转具有重要意义。在具体区域,土地利用的类型也是在具体的经济水平和政策背景下制定的。例如,减免农业税调动了农民生产积极性,促进了耕地的保护,使耕地面积增长。退耕还林、还草、还湿等生态环保政策的实施,提高了土地利用率,森林和灌木地不断扩大。

由于政策因素,各流域内土地利用类型时空格局的变化是不一样的。比如黄河流域,由于黄土高原地区植被破坏和水土流失严重,生态环境脆弱,政府实施了三北防护林工程、天然林保护工程、退耕还林等政策,采取积极的土地利用和生态恢复政策,黄河流域耕地和裸地类型面积减少,森林和灌木地类型增加。

研究区内,东部经济发展水平高,人造地表的面积增长的较多,而西北部经济发展水平比较低,耕地面积增长,但荒漠化比较严重,裸地面积增长,草地面积增加。

3.2.3 人口因素 人口因素与土地利用类型的变化有密切的关系,中国是人口大国,2000 年祖国大陆约12.7 亿人,到了2010 年达到了13.7 亿。人口不断增长,土地是人类生产生活的场所,人们往往通过改变土地利用的类型和结构来满足生产生活的需要[28],从而增加对土地的干预程度,不断促进土地利用方式的更替和演变[29-30]。因此人口密集的流域,耕地和草地的面积减少明显,人造地表增长较多。

4 土地利用管理措施建议

4.1 土地利用存在的问题

研究区内,草地类型的面积不断减少,10 年内面积减少了140413 km2,草地主要变为了裸地,裸地面积10年内增加了99645 km2,各子流域内,草地类型的面积虽然有增长的,但幅度较小,主要还是以减少为主,这说明研究区内草地荒漠化较严重,生态环境被破坏,造成生物栖息地也被破坏,生物多样性减少。

人造地表的面积不断增加,10年内增加了26302 km2,究其来源,主要来自于耕地,10 年来耕地的面积减少了20480 km2,各子流域内,大部分利于人造地表的面积是增加的,只有极少流域是减少的。人口增长,技术进步,耕地的单位产量增加,人类对于非农的需求增大,故而人造地表的面积增长。

4.2 土地利用管理措施建议

根据国家相关法律法规,保护草地、湿地等土地利用类型,严查非法挤占,保护生态环境,保护生物栖息地、鱼类迁徙路线和重要湿地等生态空间[31]。加强森林资源保护和管理,落实林地利用条例,确保林地面积只增不减,扩大森林面积和草地面积。在河流沿线修建森林和草地来保护河岸,并加强土壤采掘、挖掘砂土和采石等活动的管理。控制人造地表面积用量,提高经济技术,进而提高利用率,减少对其他土地利用类型的占用。各流域要因地制宜,制定适合本地生态发展的政策法规,合理利用土地。

5 结论

研究区内土地利用类型主要以草地、森林和耕地为主,其中草地、耕地和湿地面积不断减少,分别减少了140413、20480、692 km2,裸地和人造地表的面积增长的比较明显,增长了99645、26302 km2;草地—裸地、草地—森林之间的转化较为剧烈,草地转化为裸地的面积为206439 km2,草地转化为森林面积是166135 km2,而森林转化成草地的面积是157559 km2;灌木地和人造地表的变化速率最大,达到了1.80%,但总体土地利用类型的动态度变化缓慢。

各子流域内,土地利用类型时空格局变化不同,除淮河区、西南诸河与西北诸河外,大部分流域以草地、耕地和森林为主,西北诸河草地类型的减少与裸地类型的增加十分明显,另外,淮河区与长江区更低的减少与人造地表的增加变化也很大。

黄河流域以草地、耕地和森林为主,草地的面积减少的最多,减少了9551 km2,主要转化为了耕地、森林和裸地;森林和灌木地增长的最多,分别增加了7123、4007 km2,主要来源是草地;灌木地与冰川和永久积雪的变化率最为显著,分别是9.15%和10.91%,耕地、草地和湿地的变化速率较小,都小于0.5%,各土地利用类型的变化率差异显著。

土地利用时空格局发生变化,离不开自然因素和人为因素的影响,自然因素的影响作用是持续且稳定的,不断累积才能产生结果;人为因素的影响是活跃且多方面的,不断地对土地进行干预,不断促进土地利用方式的更替和演变。