扬子陆块东南缘早南华世大塘坡早期岩相古地理及锰矿床地质意义

2020-05-29吴定金龚光林雷玉龙曹景良

吴定金,龚光林,雷玉龙,曹景良

(中国冶金地质总局 湖南地质勘查院,湖南 长沙 410016)

南华系锰矿是Rodinia(罗尼迪亚)超大陆裂解,南华裂谷盆地进一步演化与岩浆活动、深部气液混合流沿深断裂喷溢等导致锰大规模成矿作用的一次事件沉积矿产。南华系锰矿发育在晋宁期陆内裂陷槽内,其赋锰地层为大塘坡组下部第一段,又称“含锰岩系”,为一套碳锰质和细屑沉积,以底部黑色炭质岩或锰质岩与顶部粉砂质页岩或冰碛杂砂岩分界。

中南华世早期,扬子板块呈西高东低、北高南低的古地形,以会同—溆浦切壳断裂、常德—安仁岩石圈转换断裂为界,扬子陆块东南缘南华裂谷盆地带自北向南分布武陵次级裂谷盆地、锦屏—怀化隆起带、雪峰次级裂谷盆地与衡阳—衡东隆起带。以锦屏—怀化隆起带与扬子古陆为界,武陵次级裂谷盆地处于局限的沉积环境,雪峰次级裂谷盆地处于相对开放的半局限沉积环境。局限的聚锰槽盆是锰质的聚集有利场所,黑色含锰岩系厚度明显增大,易形成大、中型矿产,如普觉、道坨、桃子坪、大路等锰矿床。因此,开展扬子东南缘早南华世大塘坡早期岩相古地理研究,分析其地质背景、沉积建造、沉积相等特征,对锰矿勘查工作有一定的指示意义。

1 地质背景

新元古代,华南板块位于劳伦大陆、澳大利亚板块与东南极大陆之间,并于830~541 Ma发生大规模地幔柱活动时发生裂解[1]。该期间,在全球Rodinia超级大陆裂解及华南板块区域伸展活动背景下,扬子陆块东南缘发育典型裂谷盆地,裂陷中心位于现今桂东—湘东—赣中—浙西一带。扬子陆块作为一个整体遭受到极强的拉张裂解作用,陆块内发育众多小型分支裂谷。在渝湘黔地区,沿北东、北北东向深断裂带发育一系列雁行排列的裂谷型阶梯状堑—垒构造[2],自西向东依次为凤凰—三都地堑、锦屏—怀化地垒、新化—宁乡地堑和衡阳—衡东地垒(见图1),且在上述堑垒构造带内形成了松桃、黔阳和湘潭等3个陆缘裂谷成锰沉积盆地。

出露地层以青白口系、南华系、震旦系、寒武系、奥陶系、石炭系、三叠系地层最为常见。区内火山岩主要为新元古代早、中期火山岩,沿雪峰弧分布;侵入岩主要出露于中东部地区,以中、酸性及中酸性侵入岩及其浅成相斑岩为主,受基底构造及深大断裂的控制,多呈较大的复式岩基产出,展布方向以北东向为主。

2 沉积建造

沉积建造泛指在地质发展的某一阶段,在特定的大地构造条件下而形成的具有成因联系的一套岩石共生组合[3];这些共生规律性,决定于物质来源、古地理环境、沉积速率及沉积作用的能力平衡条件。这些条件反映着形成时的大地构造、古气候和形成时的地质时代的综合特质。

图1 扬子陆块东南缘南华系锰矿基底构造及锰矿床分布

2.1 南华系地层沉积建造总体特征

华南裂谷盆地带的直接基底是武陵—雪峰运动造就的褶皱山地,主要由青白口系浅变质碎屑岩组成。该基底具有较强的构造活动性,形成规模不等的次级裂谷盆地。南华系地层即是上述盆地内的充填序列,充填物质分为上、中、下3个充填序列[4]。下部充填序列:主要为中—粗陆源碎屑沉积建造,包含富禄组、古城组、长安组。其岩性下部为长安组冰期灰绿色火山碎屑岩—冰成杂砾岩,中部为富禄组间冰期浅灰、灰色细粒岩屑砂岩或岩屑长石砂岩,含砾石,夹有透镜状白云岩及砾屑白云岩,上部为古城组小冰期杂砾岩或含砾砂岩。中部充填序列以细粒陆源碎屑及含锰泥质为主,即大塘坡组间冰期。下部为含锰暗色腐泥质型沉积建造,岩性为黑色炭质页岩、炭质粘土岩夹菱锰矿,为含锰岩系;上部则为细屑沉积建造,岩性为是粉砂质粘土岩、粘土质粉砂岩及粘土岩,属水体较深的暗色细碎屑和炭泥质沉积组合。上部充填序列主要为粗—中粒陆源碎屑沉积组合,即南沱组大冰期,岩性主要为含砾(粉)砂岩。由上可知,南华纪次级裂谷盆地的充填序列属拉张构造背景,为不整合于青白口系浅变质岩层的一套陆源碎屑沉积建造,在垂向上呈现粗—细—粗、厚—薄—厚变化特征。

2.2 大塘坡沉积早期含锰岩系的沉积建造特征

中南华世大塘坡沉积早期气候温和湿润,属间冰期,为成锰期。岩(矿)石共生组合体内部岩层在垂直方向上,下部以粉砂质为主,向上石英颗粒变细,数量相对减少,硅质增加;中部常出现一至数层微层状菱锰矿;接近顶部,以粘土矿物团块为主,含粉砂成分增多、锰碳酸盐矿物减少。在水平方向上,成锰盆地(断陷槽盆)中心为炭质页岩—菱锰矿,由自里向外,白云质、粉砂及硅质逐渐增加,炭质含量、锰碳酸盐矿物逐渐减少,依次发育炭质页岩—含锰白云(灰)岩—菱锰矿、炭质页岩—含炭质粉砂质页岩—含锰灰(云)岩、粉砂质泥岩—含炭质页岩、粉砂质页岩和砂质(硅质)页岩,其中粉砂质泥岩—含炭质页岩中粉砂质的含量相对较高,有锰碳酸盐矿物,但基本不含锰矿,粉砂质页岩和砂质(硅质)页岩中石英、硅质显著增加,硫、碳显著下降,除夹有的深色小透镜体状白云(灰)岩或含锰白云(灰)岩或含锰硅质(页)岩外,锰碳酸盐矿物基本消失;在盆地以远的开阔地带出现粉砂质—砂质泥岩、粉砂岩—粉砂质泥岩、泥质粉砂岩—粉砂岩等。

3 沉积相

扬子陆块东南缘中南华世大塘坡早期沉积岩相区按其沉积环境、沉积物性质,可划分7个岩相、 15个沉积相。

3.1 岩相特征

1)炭质页岩相:含2个矿相及1个岩相,即炭质页岩—菱锰矿相、炭质页岩—白云(灰或硅质)岩—菱锰矿相、炭质页岩—含锰灰(云或硅质)岩相。炭质页岩—菱锰矿相主要为炭质页岩、菱锰矿,其中炭质页岩占80%以上,下部菱锰矿成层性好,具水平层、纹层、弧形层理,含藻类化石。炭质页岩—白云(灰或硅质)岩—菱锰矿相主要为炭质页岩、菱锰矿、白云(灰)岩、硅质页岩、硅质岩,其中菱锰矿、含锰碳酸盐岩及炭质页岩占80%以上,具水平层、纹层、斜层理,含藻类化石;炭质页岩富含有机碳、黄铁矿,如湘潭锰矿炭质页岩中有机碳含量可达6.97%,黄铁矿呈星点状、草莓状,常显线理状构造,可作为宏观找矿标志。炭质页岩—含锰灰(云或硅质)岩相:由炭质页岩和含锰的灰岩或白云岩或硅质(页)岩组成,占比80%以上,含锰的灰岩或白云岩或硅质(页)岩常呈透镜状分布于黑色炭质页岩中,局部可见1层小于可采厚度(<0.5 m)的菱锰矿产出,含少量微古植物化石;锰的含量总体较低,一般低于10%以下。黑色页岩硫、碳质相对降低,线理状构造不甚明显,厚度变化在较大。

2)含泥炭质页岩相:含炭质粘土岩—炭质页岩—菱锰矿相,主要为炭质页岩、含炭质粘土岩、菱锰矿,其中炭质页岩占50%以上,含炭质粘土岩占10%~25%,在富含锰矿地段可高达30%,下部菱锰矿主矿层由多层(3~5层)透镜状、饼状菱锰矿组成,含兰绿藻化石,为控矿岩相。

3)含炭碎屑页岩相:含粉砂质泥岩—含炭质页岩相、白云岩—含炭质页(粘土)岩相等2个岩相。粉砂质泥岩—含炭质页岩相主要由粉砂质的泥岩和黑色的含炭质页岩组成,含炭质页岩占比50%以上,含炭质页岩中夹透镜状含锰的灰岩或白云岩或硅质(页)岩,硫、碳质含量低,基本不含锰矿层,具有较好的水平层理,常呈纹层状。白云岩—含炭质页(粘土)岩相主要由白云岩、含炭质页(粘土)岩及粉砂质泥岩组成,白云岩、含炭质页(粘土)岩占比80%以上,含炭质页岩中局部夹透镜状含锰的灰岩或白云岩或硅质(页)岩,硫、碳质含量低,基本不含锰,具有较好的水平层理,常呈纹层状。

4)页(泥)岩相:粉砂质泥岩—含炭质泥岩相,主要以泥岩为主,页理不发育,泥岩占比80%以上,表明当时沉积环境水位浅,形成的泥岩的颜色虽然以黑色为主,但水动力条件相对较强,有碎屑带入,可形成粉砂质的泥岩相。

5)碎屑泥岩相:粉砂岩—粉砂质泥岩相,总体以泥岩相为主,泥岩占比50%以上,其垂向序列中下部为粉砂质泥岩,但向上砂质成分逐渐增高,主要以粉砂为主,甚至可形成粉砂岩。

6)含砾泥质碎屑岩相:主要以泥砂岩为主,占比50%以上,含砾砂页岩占比20%以上,见沙纹交错层理、水平层理、波痕、冲坑,槽地区有逆层序,表明当时滨岸碎屑滩堆积—沉积环境,水位变化频繁、水动力弱—强。

7)砂砾岩相:含泥质粉砂岩—粉砂岩相、石英砂岩—岩屑石英砂岩相等2个岩相。泥质粉砂岩—粉砂岩相主要由粉砂岩组成,占比80%以上,有少量的泥岩,常常具有平行层理。石英砂岩—岩屑石英砂岩相主要由石英砂岩、长石石英砂岩、岩屑石英砂岩组成,占比80%以上,有少量的泥岩,具有大型交错、浪成层理,反映当时陆棚浅滩高能沉积环境。

3.2 沉积相

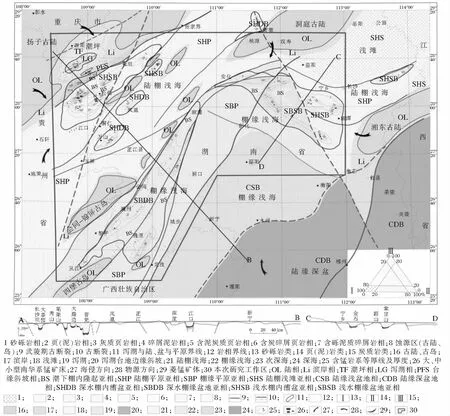

中南华世大塘坡沉积早期古地理位置属扬子滨岸、浅海及次深海的一部分(见图2),岩相古地理受总体北西高南东低、北东高南西低的古地貌控制,自北西向南东、北东向南西水体逐渐加深,即由海岸逐渐过渡到局限浅水陆架至局限深水陆架、局限深水棚缘、陆缘浅盆、陆缘深盆的特点。区内沉积物类型多样,厚度薄,反映其北西侧为扬子古陆,北西部、中部受古岛及隆起带障碍,由北西往南东岩相古地理及环境主要为:滨岸碎屑滩、滨前潮坪、海湾、滩后潮坪、沿岸滩坝、台缘斜坡、局限浅海棚内盆地(浅水棚内槽盆、潮下棚内隆起)、陆棚平原、局限深水棚内槽盆、开阔陆棚平原(陆架隆起或地垒带)、浅海棚缘盆地(局限深水棚缘槽盆、潮下棚缘隆起带)、开阔棚缘平原(陆缘断隆带)、陆缘浅盆、陆缘深盆,呈北东向作有序展布,水介质能量相应地由低—高—低发生变化;东北侧为洞庭古陆及江南隆起,南东侧为湘东古陆,中部受隆起带障碍,由北东往南西岩相古地理及环境主要为:陆棚浅滩、浅水过渡盆地(局限浅水棚内槽盆、潮下陆棚—棚缘隆起带、局限浅水棚缘槽盆)、开阔棚缘平原(陆缘断隆带)、陆缘浅盆,呈北西向—近东西向作有序展布,水介质能量相应地由低—高—低发生变化。

图2 扬子陆块东南缘中南华世大塘坡早期岩相古地理

1)滨岸碎屑滩(Li):沿扬子古陆及露出海面古岛滨岸呈带分布,主要为含砾砂页岩—泥砂岩相沉积相类型,见沙纹交错层理、水平层理、波痕、冲坑,槽地区有逆层序,表明当时滨岸碎屑滩堆积—沉积环境,水位变化频繁、水动力弱—强。

2)滨前潮坪(TF):主要为粉砂质泥岩—含炭质泥岩相沉积相类型,以泥岩为主,页理不发育,表明当时沉积环境水位浅,有碎屑带入,处于开阔的潮上低能环境。

3)海湾 (GF):主要由含炭质粘土岩—炭质页岩—菱锰矿相、炭质页岩—白云(灰)岩—菱锰矿相、炭质页岩—含锰灰(云)岩相、白云岩—含炭质粘土岩相等4种沉积相类型,呈环带状分布,水平层理、小型韵律层理发育,主要由泥晶菱锰矿层和含炭质粘土层构成。处于浅水波动变换时而弱风暴搅动的环境。

4)滩后潮坪(TF):主要由白云岩相沉积相类型,局部顶部出现粘土岩—粉砂质粘土岩,白云岩岩性较单一,灰—黄灰色,杂质含量极少,水平层理发育,厚度较薄,属潮间上部低能环境。

5)沿岸滩坝(PE):主要为含砾砂页岩—泥砂岩相沉积相类型,为潮坪障碍古岛碎屑滩堆积—沉积物。

6)台缘斜坡(PFS):主要由炭质页岩—白云(灰)岩—菱锰矿相、炭质页岩—含锰灰(云)岩相、粉砂质泥岩—含炭质页岩相等3种沉积相类型构成环带分布,球状蓝藻类化石丰富,具水平层理及韵律层理。岩相呈北东向带状展布,受南东潮下水下隆起带阻滞,环境属低中能时有风暴回流作用的水介质条件。

7)局限浅海棚内盆地(SHSB):进一步分浅水棚内槽盆(SHSB)、潮下棚内隆起(BS)。

浅水棚内槽盆(SHSB)相带较宽,已发现超大、大中型锰矿床就在其内,是本区锰矿主要的成矿地带。受南东外缘地垒和潮下隆起带阻滞,形成了较为闭塞和水体宁静的浅海海域。水体中丰富的藻类、菌类和凝源类等微生物不断为海底提供丰富的有机质,造成缺氧还原弱碱性水介质性质,从而促进锰质的稳定淀出并大量聚集。主要由炭质页岩-菱锰矿相、炭质页岩—白云(灰)岩—菱锰矿相、炭质页岩—含锰灰(云)岩相、粉砂质泥岩—含炭质页岩相等4种沉积相类型构成环带分布。

潮下棚内隆起(BS)主要由粉砂质页岩相类型构成,呈北东向带状分布,发育水平韵层。沉积环境在正常浪基面上下,水体循环畅通,属水下低能环境。

8)陆棚平原(SHP):水体较深,沉积基面位于氧化—还原界面与碳酸盐溶解界面之间,分布广阔,地势平坦,总体向南东方向缓倾,水介质位于氧化—还原界面上下,海流畅通,菌藻类浮游生物残体(有机质)较难保存,主要由砂质页岩、粉砂岩—粉砂质泥岩相、粉砂质—砂质泥岩相等3种沉积相类型构成,见少量泥晶灰(云)岩扁豆体。砂质水平纹层或条带发育,反应了沉积时较强的水动力条件。

9)局限深水棚内槽盆(SHDB):水体较深,处于半闭塞的低能安静环境,沉积基面处于氧化—还原界面与碳酸盐溶解界面之间,已沉积的碳酸锰软泥部分溶解于海水,其聚锰条件次于局限浅水棚内盆地。主要由炭质页岩—菱锰矿相、炭质页岩—硅质岩—菱锰矿相、炭质页岩—含炭质粉砂质页岩—含锰灰(云)岩相、粉砂质泥岩—含炭质页岩相等4种沉积相类型构成环带状分布,沉积构造一般为水平细纹层、水平条带。

10)陆棚浅滩(SHS):主要为石英砂岩—岩屑石英砂岩相沉积相类型,砂质(主要是石英,次为岩屑等)呈次棱角—次浑圆状—浑圆状,见大型交错层理、浪成层理,表明当时浅滩水位变化频繁、水动力强的高能环境。

11)局限浅水棚缘槽盆(SBSB):受南西外缘潮下棚缘隆起带阻滞,发育局限浅水棚缘槽盆。主要由炭质页岩—菱锰矿相、炭质页岩—白云(灰)岩—菱锰矿相、炭质页岩—含炭质粉砂质页岩—含锰硅质灰岩相、粉砂质泥岩—含炭质页岩相等4种沉积相类型构成环带分布,泥质含量增多,层纹理密度减少。沉积构造多为水平条带、水平细纹理。

12)局限深水棚缘槽盆(SBDB):沉积相带呈长条状、较宽,是本区锰矿重要的成矿地带。水体较深,受南东外缘及内部潮下陆棚隆起带阻滞,在棚缘盆地内的槽盆地带形成了半闭塞、较为宁静的低能环境。色球藻、隐球藻类浮游生物为主的菌藻类繁盛,为碳酸锰质的沉淀积大量聚集提供有利条件。主要由炭质页岩—菱锰矿相、炭质页岩—白云岩(硅质页岩)—菱锰矿相、炭质页岩—含锰硅质灰岩相、粉砂质泥岩—含炭质页岩相等4种沉积相类型构成环带分布,白云岩(硅质页岩)泥质条带发育,沉积构造多为水平条带、水平细纹理。

13)棚缘平原(SBP):地势相对较高,总体向北东方向缓倾斜、向南西方向陡倾斜,海流畅通,砂质(硅质)水平纹层或条带发育,主要由砂质(硅质)页岩、粉砂岩—粉砂质泥岩相、粉砂质—砂质泥岩相等3种沉积相类型构成。

14)陆缘浅盆(CSB):地势总体平缓,总体向南东方向缓缓倾斜,处于水体较深的次深海环境,海流畅通,等深流(或底流)远洋悬浮沉积与斜坡、陆隆的走向平行,有来自大陆斜坡的块体(沉积物)重力流、陆隆的浊积扇,见砂质水平纹层,主要由砂质(硅质)页岩、粉砂岩—粉砂质泥岩相、粉砂质—砂质泥岩相、含砾砂页岩—泥砂岩相等4种沉积相类型构成。

15)陆缘深盆(CDB):分布范围较广,地势总体平缓,处于水体很深的深海环境,低能环境,有低密度的浊流,见水平层理,沉积物主要为钙质、硅质泥岩、深海红泥黑泥岩。

4 菱锰矿形成与古构造和古地理之间的关系

南华系锰矿床受岩相古地理及古构造控制,具成带(行)、成群(列)的空间分布特征,虽受后期构造改造影响,但与成锰沉积盆地内聚锰槽盆的空间分布特征基本一致。区内菱锰矿床(点)的分布及矿床特征受北东向地堑式(断陷式)聚锰槽盆制约,次级同沉积古断裂控制了盆地内断陷(地堑)、隆起 (地垒)的分布,控制了同沉积凹陷带内聚锰槽盆形成和分布,聚锰槽盆“行”、“列”汇的特点[5];聚锰槽盆具有明显岩相分带现象,一般在槽盆中心相带及过渡相带形成工业锰矿层,槽盆中心相带是锰矿床的厚、大、富矿层的赋存部位[6-7],因此,同沉积断裂构造具有控盆、控岩、控相、控矿作用。

区内锰矿床形成于局限或半局限的成锰沉积盆地中,较闭塞、宁静的地堑或断陷槽盆内,赋存工业锰矿层的岩相组合主要为炭质页岩—菱锰矿组合,次为炭质页岩—白云岩(硅质页岩或含锰白云质灰岩)—菱锰矿组合。水体较深的局限陆棚槽盆是一个富CO2,贫O2的弱还原环境,容纳空间大,外源与内生锰质易于沉淀和大量聚集[8],是寻找大中型菱锰矿床的最佳环境,如道坨、普觉、湘潭、民乐等超大型、大型锰矿床,具有矿床规模大、矿石品位高等特点。水体太深或太浅,不利于锰质的稳定淀出和大量聚集,地堑或断陷槽盆所处环境成矿条件较差,往往形成规模小、矿石品位低矿床。

5 结 论

对扬子东南缘南华系大塘坡组地层开展地质背景、沉积建造和沉积环境分析,得出以下结论:

1)南华纪裂谷是Rodinia超大陆的裂解过程产物,松桃、黔阳、湘潭成锰沉积盆地发育并形成于在武陵次级裂谷盆地、雪峰次级裂谷盆地西北缘或北缘强烈裂陷地带,由一系列地堑式(断陷式)聚锰槽盆及水下隆起构成。

2)早南华世大塘坡早期具有砂砾岩相、页(泥)岩相、炭质页岩相、碎屑泥岩相、含泥炭质页岩相、含炭碎屑页岩相、含砾泥质碎屑岩相等7个岩相类型。菱锰矿赋存在炭质页岩相,进一步可划分炭质页岩—菱锰矿相、炭质页岩—白云(灰或硅质)岩—菱锰矿相。

3)中南华世大塘坡沉积早期古环境属滨岸、浅海及次深海,沉积相自北西往南东,呈北东向作有序展布,呈现为滨岸碎屑滩、滨前潮坪、海湾、滩后潮坪、沿岸滩坝、台缘斜坡、局限浅海棚内盆地(浅水棚内槽盆、潮下棚内隆起)、陆棚平原、局限深水棚内槽盆、开阔陆棚平原(陆架隆起或地垒带)、浅海棚缘盆地(局限深水棚缘槽盆、潮下棚缘隆起带)、开阔棚缘平原(陆缘断隆带)、陆缘浅盆、陆缘深盆,锰矿主要产在海湾、浅水陆棚、深水陆棚槽盆中心及边缘部位。

4)受限于古构造、古地理、沉积相、沉积速率等因素制约,松桃成锰盆地已发现超大型锰矿床4个、大型5个、中型16个;湘潭成锰盆地已发现大型锰矿床1个,中型3个;黔阳成锰盆地已发现锰中型矿床,成锰潜力松桃盆地最好,湘潭盆地次之,黔阳盆地相对较差。