层层递进,让概念由浅入深

2020-05-28李青

李青

摘要:地理概念是描述地理规律和原理的基本要素。对地理概念的成因、过程、原理、规律進行分析,帮助学生建立、更新概念体系,有助于发展学生的地理逻辑思维能力,以及分析和解决地理问题的能力。《昼夜长短变化》一课的教学环节包括:借助生活经验,感知概念的“浅层”含义;依托数据分析,理解概念的“中层”含义;结合地理原理,明晰概念的“深层”含义。层层递进,让学生对概念的理解由浅入深。

关键词:地理概念;昼夜长短变化;昼长夜短;昼短夜长

地理概念是描述地理规律和原理的基本要素。对地理概念的成因、过程、原理、规律进行分析,帮助学生建立、更新概念体系,有助于发展学生的地理逻辑思维能力,以及分析和解决地理问题的能力。“昼夜长短变化”是人教版高中地理必修一第1章第三节《地球的运动》一课的重要概念。它是指除赤道以外,其他纬度地区随地球公转而产生的昼夜长短周期性变化。对于这一概念,学生在初中阶段已有所涉及,但仅限于感知层面。因此,本课教学的重点是层层递进,让概念由浅入深,帮助学生了解昼夜长短变化情况并掌握其变化规律。

一、教学环节

(一)借助生活经验,感知概念的“浅层”含义

课始,笔者先将“昼夜长短变化”这一概念进行拆分,让学生了解“昼长”与“夜长”这两种生活现象,感知概念的“浅层”含义。“昼长”即某地的白天时间,一般是人们感受到的从日出到日落的时长;“夜长”即夜晚时间,也就是人们感受到的从日落到第二天日出之间的时长。对这些现象,凭借生活经验再稍加解释,学生就能理解,无须多做说明,但这一层理解至关重要。“‘昼长仅仅代表白天的时长吗?”这一问,“打开”了学生的思维。略加思考,他们便提出:“如果把‘长看作形容词的话,那么‘昼长就出现了‘白天比较长的意义;同理,‘夜长则代表‘黑夜比较长。”笔者随即追问:“昼长的‘比较长是和哪个事物比较?”借助比较,两种孤立的生活现象之间产生了关联,引导学生对概念的理解走向深入。

(二)依托数据分析,理解概念的“中层”含义

笔者出示本地7月13日和10月13日两天的日出日落时刻表(见表1),请学生根据日出、日落时刻计算昼长。

学生根据表中数据得出结论:7月13日,昼长约为14小时,夜长约为10小时,这一天的昼长大于夜长,即“昼长夜短”;10月13日,昼长约为11.5小时,夜长必然超过12小时,这一天的昼长小于夜长,即“昼短夜长”。

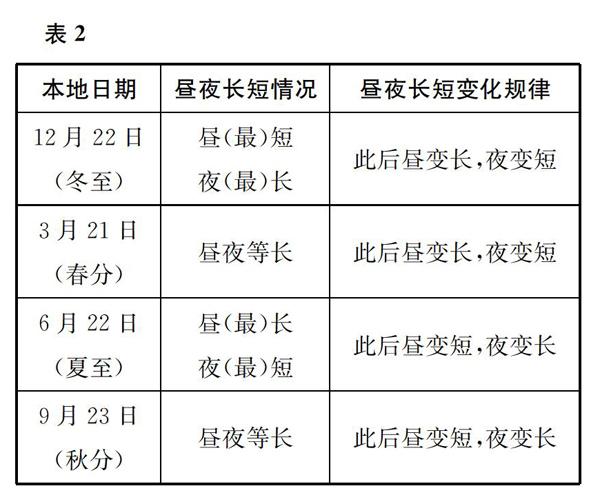

依托数据分析,学生对概念的理解由“浅层”进入“中层”。“本地会不会出现昼长和夜长相等的情况?”笔者的这一设问,启发学生开始挖掘表中数据的规律(如表2所示):从7月13日到10月13日,本地的昼长在逐渐变短,夜长在逐渐变长,其间必然有一天昼长和夜长相等,昼夜长短均为12小时,即“昼夜等长”。依据这一发现,学生推断出本地昼夜长短变化规律:12月22日冬至日为全年昼长最短的一天,此后昼长逐渐变长;3月21日昼夜等长;6月22日夏至日为全年昼长最长的一天,此后昼长逐渐变短; 9月23日昼夜等长。

(三)结合地理原理,明晰概念的“深层”含义

笔者认为,地理概念的教学,不应止步于基本的概念解读和规律阐释,而应将地理概念和相应的地理现象相联系,指导学生将地理概念运用于实际生活,最终形成地理实践力。因此,接下来的教学环节,笔者着重引导学生探究“昼夜长短变化规律”的“深层”含义。

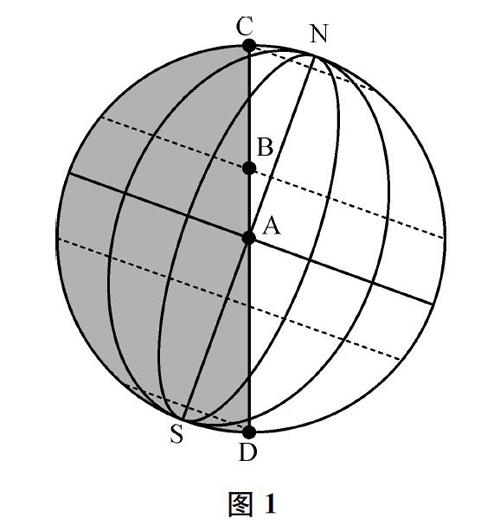

基于学生对本地昼夜长短变化规律的理解,笔者出示图1,请学生判断图中处于不同纬度的A、B、C、D四点的昼夜长短情况,重点探究全球昼夜长短的变化规律。

学生结合所学很容易理解:如果图中阴影部分代表黑夜,此日为夏至日,A点昼夜等长,B点昼长夜短,C点出现极昼,D点则出现极夜。在此基础上,笔者请学生换个角度,设想此图中阴影部分代表白天,再次推断图中四点的昼夜长短情况。学生思考后会发现,图中B、C、D三点的昼夜长短情况恰好相反,而A点依然是昼夜等长。综合两个结论,笔者与学生共同探讨图中四点的昼夜长短变化规律(下页图2所示的是全年四点昼长变化情况)。

通过对本地以及不同纬度地点的昼夜长短变化规律的探究,学生知晓了全球昼夜长短变化及其规律:就北半球而言,6月22日夏至日为全年昼长最长的一天,且越往北越长;此后昼长逐渐变短;在3月21日和9月23日,昼夜等长;到12月22日冬至日,为全年昼长最短的一天,且越往北越短;此后昼长又逐渐变长。

二、教学反思

反思本课教学,笔者有以下几点思考:

(一)要挖掘逻辑关系——剖析概念

按常规的教学设计来看,对“昼夜长短变化”这一概念一般不会安排40分钟进行教学。笔者做了大胆的尝试,用一个完整的课时来实施教学,为概念的逐层深入预留了足够的时间。从“昼长”与“夜长”的生活现象,到本地昼夜长短变化情况,最后到全球昼夜长短变化规律,层层递进,学生由浅入深地理解“昼夜长短变化”这一概念,提升了地理逻辑思维能力。因此,教师要充分挖掘概念之间的逻辑关系,并利用充足的教学时间来阐述这种关系。

(二)要预设学生视角——理解概念

在感知概念的“浅层”含义环节,有学生用“天亮”“天暗”现象来解释“昼长”“夜长”,这是笔者课前没有预设到的。事实上,师生的视角往往有所出入,这主要和学生的生活经验、学习经历和个人能力有关。因此,教师要从学情出发,基于学生视角去阐明概念,并及时纠正学生在概念学习过程中出现的偏差。

(三)要基于学科融通——运用概念

教学中,教师不但要适当拓展,还需要学科融通。比如,前面提到的“昼长”“夜长”和实际生活的“天亮时间”“天暗时间”并不等同,因为“天亮”还和大气折射、反射等物理学科原理密切相关。需要渗透其他学科知识的地理概念还有许多,比如地球运动中涉及数学学科知识,人文经济地理涉及政治、历史学科知识等。教师要走出地理学科的“一亩三分地”,跨课时、跨教材、跨学科,多思考、多设计,帮助学生深刻理解地理知识,迁移运用地理概念,真正体会地理学习的价值所在。

参考文献:

[1] 陈少玉,曾玮.地理概念教学新解[J].地理教学,2015(15).

[2] 胡继中.中学地理“问题—建构”教学策略的核心内涵、理论基础与实践意义[J].地理教学,2019(11).

[3] 夏雪梅.项目化学习设计:学习素养视角下的国际与本土实践[M].北京:教育科学出版社,2018.

[4] 孙智慧.以概念教学促进地理课堂深度学习的策略研究[J].地理教学,2019(21).

[5] 郑岐言.如何“驾驭”昼夜长短变化的判读及运用[J].中学地理教学参考,2014(6).

[6] 张梦璐.“昼夜长短变化”教学设计[J].中学地理教学参考,2017(4).