基于空间图解及基础转译的山居空间模式探析

2020-05-23李旭

李 旭

钟稀阳

1 “山居玖式”造园法式探索

中国古典园林的本质是关乎日常经营的“山水游戏”,然其自近现代以来呈现一种“杂糅意识形态下错位发展”的状态[1],来自古典园林的本土语汇在演进发展的历程中濒临“失语”[2],同时中国古典园林媾和“人工城市”与“自然山林”的特质使得关于其造园及转译的研究一直局限在本土传统与西方景观构架的魔咒之中,长期处于有法无式的阶段[3]。董豫赣教授为回应清华大学王丽芳教授“苏州园林一定曾有可标准化操作模式”的猜测提出了山居玖式[4],即山石池式、山石盆式、石藤架式、山石铺式、山梯式、山踏式、山台式、洞房式、壁山式的9种造园范式。该范式已有“模式”的意识与倾向,为古典园林的造园及转译提供参考。

然其区别于西方模式语言的特质在于,“山居玖式”本质可理解为媾和的生成理式,其媾和关系表现在2个层面:一是山居意象的媾和,即人工与自然意象的媾和使其兼具山水起居的诗意,如璧山式则媾和了“起居之墙与山林之壁”2种意象;二是互动关系的媾和,即身体与山居空间的媾和以塑多样的栖居方式。“山居玖式”将北宋郭熙定义为山水妙品的“行望居游”视为山居4种动静媾和的互动关系,并以其为隐匿线索分类山居空间,将峭壁山类视为望式、山石铺类视为行式、山梯类视为游式、山房类视为居式。“山居玖式”的模式单元先天地媾和了人工与自然、身体与空间的双重属性,在造园及转译的操作过程中不至于丧失山水起居的诗意,为当代城市重新植入山居诗意提供了更具操作性的视角。

2 山居空间转译的可能及原则

“山居玖式”中山居意象的媾和本质不是空间问题,而互动关系的媾和却是空间可以讨论的范畴。如果摒除山居意象的干扰,仅从第二层面入手,身体运动的方式与山居空间的类型之间必有一定程度的联结及转译关系,且这种转译关系表现出以下几条原则。

1)复合化倾向。“山居玖式”仅列出4类可具体转译的山居空间,其余诸式虽不易单独纳入某一类别,但亦有行望居游的复合投射,如山台式即“媾和了可望之山与可居之台”,可见行为与空间的转译关系并非一一对应,反而呈现复合化倾向。

2)择其典型特征转译。一种山居空间往往涵盖多种身体互动关系,空间对应行为时需择其典型特征完成转译。如山石铺式常因尺度差异自身涵盖行游与居望的互动关系,然其动态特征强于静观特征,故将其定义为行式;而山石铺式与山梯式本身并无多大的行游差异,转译的差异来源于后者拥有更为强烈的攀游特征。

3)只为厘清而非穷举。一种身体互动关系能对应多种山居空间,行为转译到空间时仅选取代表性空间以描述其共性及特征,而非穷举出行为可转译的全部空间类型。如山石铺类、峭壁山类、山房类与山梯类虽为行望居游的代表性空间,却不能涵盖行望居游的全部类型。

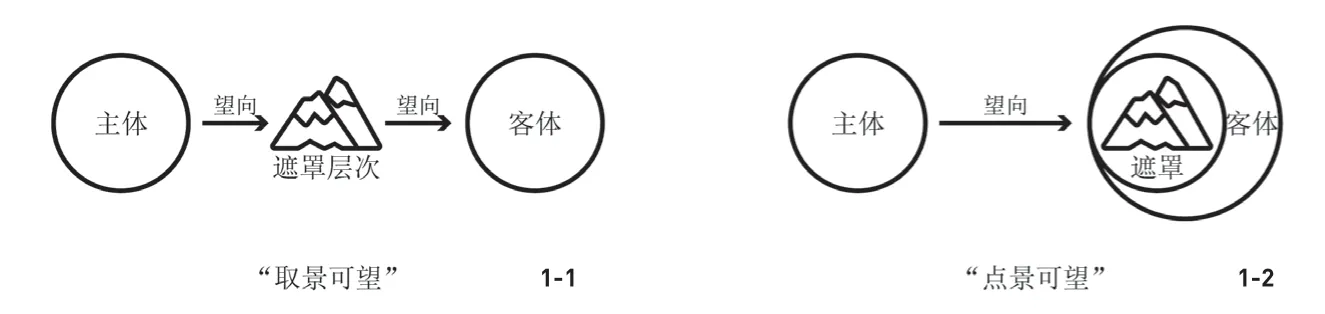

图1 “取景可望”(1-1)与“点景可望”(1-2)差异分析图

图2 沧浪亭“取景可望”石山(2-1)与留园断霞峰“点景可望”石山(2-2)

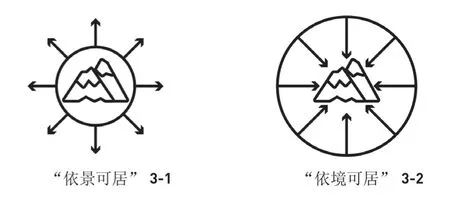

图3 “依景可居”(3-1)与“依境可居”(3-2)差异分析图

图4 瞻园“依景可居”石山(4-1)与拙政园“依境可居”石山(4-2)

3 山居空间转译的“基本语汇”建构

基于以上山居空间转译的可能及原则,并结合从现存园林中归纳总结出的空间模式,本文重新明确了“行望居游”的空间定义及转译的典型空间,以此作为空间组合的“基本语汇”建构起园林转译的基础。

值得说明的是,“行望居游”与对应空间之间是具有典型性的互含关系而非唯一对应关系,而至于转译到西方现代空间,目的是为辅助理解其空间共性及特征,而非标榜空间意蕴的完全对等。

3.1 行游空间

行游空间是山居空间中应用最为广泛的“基本语汇”,其以联系空间、组织序列、提供交通为基础,且以攀游意象的密集程度分异。因此以提供身体水平与垂直运动的差异分别定义行游空间,并与西方现代空间中的水平、垂直交通空间建立转译联系。

3.2 可望式空间

可望式空间强调基于视觉与观法的内核。当石山仅作为主客体之间的遮罩层次时即为“取景可望”(图1-1)。石山提供了连绵的遮罩与过渡,偶有的石眼石洞即为取景功能的需要。如沧浪亭湖边滨水石山(图2-1),石眼钩搭[6]①起园林与湖景之间的视觉关系与空间联系;而当石山同时作为遮罩层次及被望的部分客体时即为“点景可望”(图1-2)。石山本身变成了可观赏的点景空间,同时石山上的石眼石洞暗示了前后景的渗透与钩搭。留园的断霞峰(图2-2)即为此空间类型的应用。

以上2种类型均可总结为视景功能空间,可望式空间则定义为基于视线钩搭并提供视景功能的过渡空间。其强调过渡性的特质与西方现代空间中的灰空间“消弭内外界限形成有机整体”[7]的核心有互通之处,从而可以建立空间共话与转译的基础。

3.3 可居式空间

可居式空间强调客观的功能性,其必以能提供“停驻”的客观物理空间为前提,同时以“景境”作为基础与依托。“依景可居”(图3-1)是一种外向式空间,如瞻园的滨水石山(图4-1),滨水临池已有胜景,“停驻”的空间则可寥寥几笔,不必过分掇拾;而“依境可居”(图3-2)则是一种内向式空间,无景可依则更强调空间意趣及精神意境的营造,如拙政园远香堂石山(图4-2)置石桌石凳以添空间意趣。可居式空间“景境依托”的功能诉求与赖特功能空间强调的“有着明确实际‘器用’”[8]的功能性确有互通之处,同样能建立古典与现代空间之间图解转译的基础。

4 山居空间模式的探索

“行望居游”与山居空间转译关系的确立完成了空间“基本语汇”的建构,本文在此基础上结合对现存园林的调研,归纳总结出8种典型的山居空间模式,具体分析如下。

4.1 螺旋式

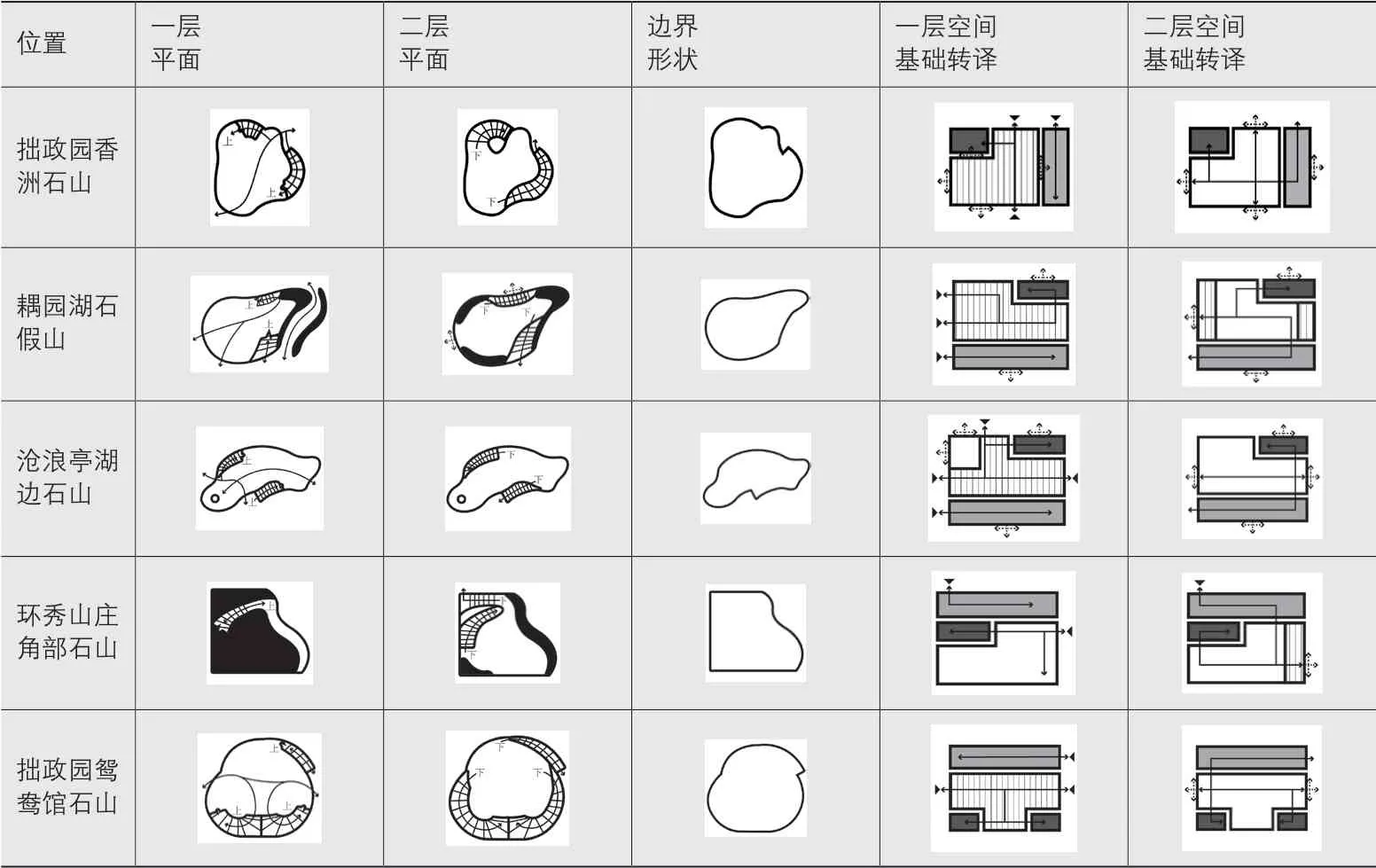

螺旋式是由望、居、游3类复合,以“上下居望”为功能诉求的复式节点空间。选取5组代表性螺旋式石山图解分析其空间特征如表1。

1)螺旋式以复式“居望空间”作为主体,底层以灰空间为主,二层以功能空间为主,强调上下之间的居望关系。拙政园香洲石山是此类的标准空间模式,但偶因取景要求及规模大小略有差异。如耦园湖石假山及环秀山庄角部石山的二层,在功能空间的边缘出现了因石山取景而产生的过渡性灰空间;沧浪亭湖边石山因规模较大在底层的灰空间中又出现了“可居”的功能空间;环秀山庄角部石山的底层又因空间规模较小及水景邻靠仅可作为“依景可居”的功能空间。但这些差异均不违背主体空间“上下居望”的基本原则。

2)螺旋式必具有2种及以上的垂直交通空间,且至少含有一种“螺旋式”及一种“附加式”垂直交通空间。该2种交通的根本区别在于内外差异,“螺旋式”交通与主体空间成互含关系,“附加式”交通与主体空间成并列关系(图5、6)。

3)螺旋式主体空间边界形状多为阴阳角复合形[9],垂直交通空间的复合更力求增加其边界形状的复合性,使站在空间的任一点都无法总览全局,从而促使运动的产生及动线视线的分离,以达到步移景异及时空设计的目的。

图5 “螺旋式”(5-1)与“附加式”(5-2)差异分析图

图6 拙政园香洲石山“螺旋式”(6-1)与“附加式”垂直交通空间(6-2)

4.2 取景式

取景式是由望、居、游3类复合,以“单向居望”为功能诉求的单层节点空间。选取2组代表性取景式石山图解分析其空间特征如表2。

1)取景式以单层“居望空间”作为主体,且灰空间与功能空间之间是有等级差别的包含关系:功能空间包含于灰空间之中,“可望”功能强于“可居”功能。如拙政园留听阁石山与艺圃朝爽亭石山均呈现居望媾和的关系,同时空间“可望”的视景功能明显强于“可居”的停驻功能。

2)取景式通常以垂直交通空间作为铺垫,以高下俯仰营造心理及空间层级的差异来暗示胜景。

3)取景式强调某一向度的身体及视觉导向。如拙政园留听阁石山与艺圃朝爽亭石山,空间本身可提供各向度的身体运动,界面散布的开口也可提供各向度的视觉渗透,但空间主体的身体及视觉导向都是走向及看向湖景,这与题眼“取景”的内涵暗合。

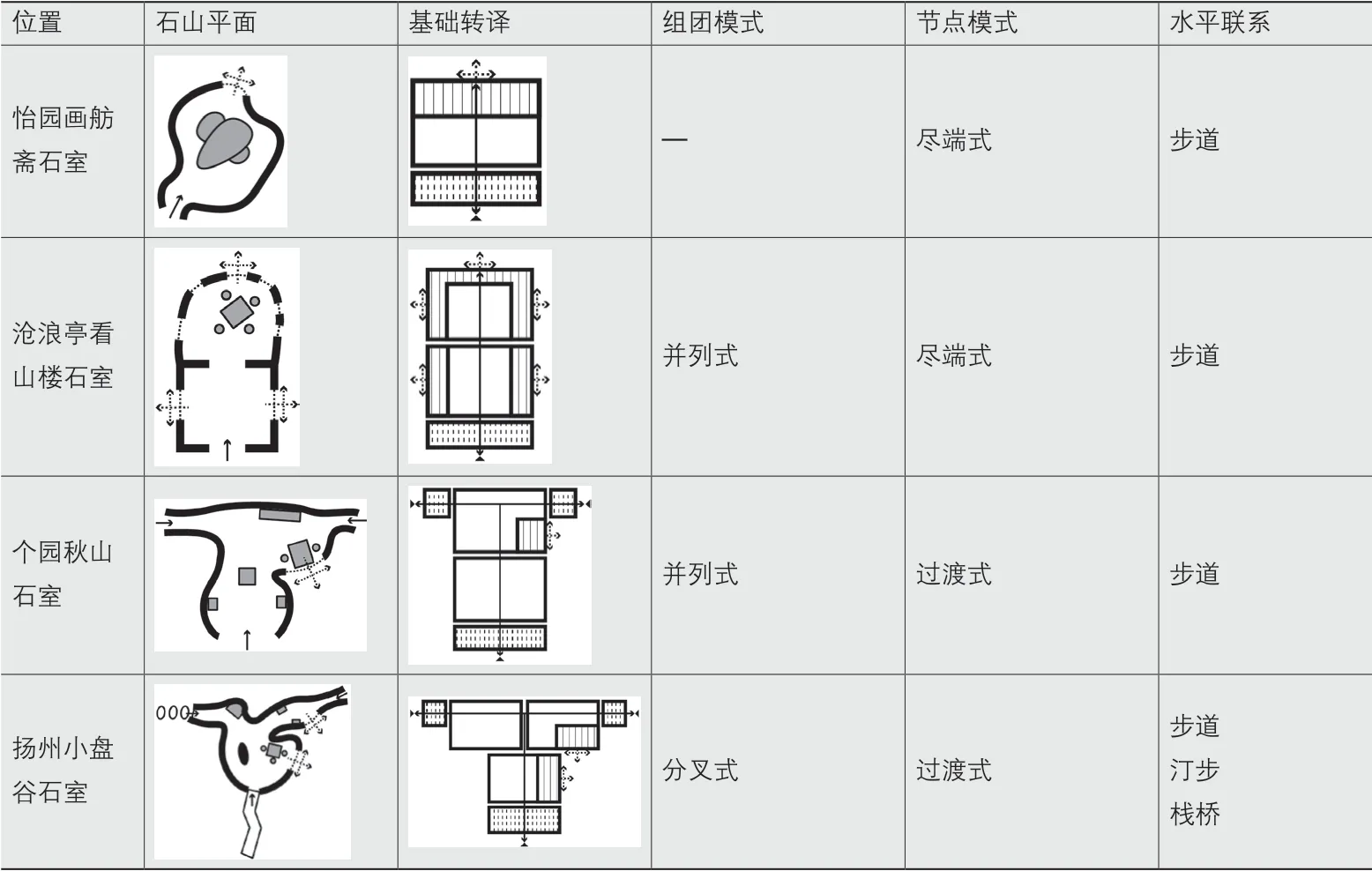

4.3 山房式

山房式是由行、望、居3类复合,以“内外居望”为功能诉求的单层组团式节点空间。选取4组代表性山房式石山图解分析其空间特征如表3。

1)山房式同样以单层“居望空间”作为主体,但强调内外之间的居望关系,且灰空间与功能空间之间的等级关系与取景式相反:灰空间包含于功能空间之中,“可居”功能强于“可望”功能。

2)山房式主体的“居望空间”有明显的组团化倾向。如怡园画舫斋石室是基础的单一组团模式,沧浪亭看山楼石室与个园秋山石室呈现并列式组团,扬州小盘谷石室则呈现分叉式组团。此外组团之间有等级差异且组团内部可能呈现不同的居望复合模式,但整体均不违背第一条基本原则。

3)山房式本质可理解为一种节点空间,因流线关系的差异可分为尽端式节点与过渡式节点。

4)山房式以水平交通空间作为联系及铺垫,且常因水平交通的形式变化产生空间丰富度的变化。如扬州小盘谷石室用汀步及栈桥替代常用的步道作为水平联系,空间意趣得到提升,同时丰富了可望及可居依托的景观层次。

表1 螺旋式石山分析表

表2 取景式石山分析表

4.4 回环式

回环式是由行、望、居、游4类复合,以“环游”为功能诉求的线形环状联系性空间,选取3组代表性回环式石山图解分析其空间特征如表4。

1)回环式以行游线形空间作为主体,且线形空间组合起来必要形成一个完整闭合的环路。环状的回路以循环的路径延长了动线,并刺激了人的探索欲从而产生了运动与时间,同时在路径的回转中模糊了空间的方位感与尺度感,从而达到“以小见大”的目的。

2)环状空间中行游组合的复杂程度越高,联系沟通的空间维度则越多,空间的丰富度就越高,“以小见大”的空间效果就越明显。如拙政园鸳鸯馆石山仅有水平交通在灰空间内一个维度的路径回环,空间丰富度相对单一,仅有空间方位的模糊感;艺圃朝爽亭石山是水平交通与一组垂直交通的组合,其联系沟通了灰空间内与外的空间维度,空间趣味性增加,高下俯仰的运动过程中模糊了空间的真实尺度;而网师园小山丛桂轩石山是水平交通与2组垂直交通的组合,其在联系内外的基础上还沟通了灰空间与功能空间上下之间的空间维度,空间丰富度相应最高,“以小见大”的空间效果也最为明显。

3)回环式线形环状空间的形状多为由直线、折线、曲线构成的复合形[9],其形状的复合程度及在不同维度交叉重合的程度越高,空间丰富度则越高,“以小见大”的空间效果则越明显。

4.5 山梯式

山梯式是由行、望、居、游4类复合,以“导向”作为功能诉求的线形串联式联系性空间,选取5组代表性山梯式石山图解分析其空间特征如表5。

查阅技术协议,托克逊和轮台的暖风器是同一个生产厂家,单位温升下单位风量所需的换热量相当,也即轮台工程暖风器的换热面积是综合考虑了极端最低温度的。电石工程暖风器是另一个厂家,其单位温升下单位风量的换热量只有托克逊和轮台的70%。

1)山梯式同样以行游线形空间作为主体,然该线形空间更强调垂直维度的身体运动且有明确的导向性,即有明确的起点与终点,路径强调从起点到终点的引导且不会形成闭合循环的回路。

2)线形空间常因起终点的向度及数量关系差异而产生不同的分形。如留园明瑟楼山梯与网师园梯云室山梯因起终点的垂直向度关系形成“L形”结构;何园赏月楼山梯则因镜像向度关系形成“U形”结构。何园读书楼山梯因终点数量变为2个形成“T形”结构;留园冠云楼山梯则因起点数量变为2个而形成“倒T形”结构。

表3 山房式石山分析表

3)山梯式的主体线形空间偶以灰空间的复合来增加空间的丰富度及序列感。如网师园梯云室山梯与何园赏月楼山梯均有部分灰空间的复合,以灰空间“可望”的视觉渗透缓解线形空间的单一序列感,增强空间开合旷奥之间的对比。

4.6 并列式

并列式是由行、居、游3类复合,以“漫游”为功能诉求的线形并列式联系性空间,选取2组代表性并列式石山图解分析其空间特征如表6。

1)并列式仍以行游线形空间为主体,然该线形空间同时具有回环式的“环游”功能与山梯式的“导向”功能,呈现出“漫游”的功能诉求。其基本的空间模式是两“可居”功能空间之间多个线形交通空间的并联结构。

2)并列式多应用于有景观依托的位置,其并列的线形结构有加强景深的作用。如艺圃浴鸥庭院石山由近及远的3条水平石桥利用元素重复暗示了空间纵深的递进;留园可亭石山由近及远的石廊、石道及复合了小型“可居”空间的石桥同样利用线形元素的重复达到了加强景深的作用。

3)并列式线形空间的“并列”并不完全等同于“平行”,线形空间往往在保持并列关系的基础之上相互偏倚[10],强调动态、迂回、斜向的漫游方式与观景方式,增加观景的维度,提高空间的趣味性。

表4 回环式石山分析表

4.7 穿越式

穿越式是由行、望、居、游4类复合,以“穿越”为功能诉求的线性序列空间,选取4组代表性穿越式石山图解分析其空间特征如表7。

2)穿越式强调空间的线性序列感。“序列感”即强调空间开合、旷奥关系的对比,灰空间与水平交通空间、功能空间与垂直交通空间之间的对比则产生了空间的序列关系。“线性”即强调空间即便可提供身体与视觉多向度的运动与渗透,仍有突出且清晰的穿越导向。

3)穿越式以“居望”的功能空间与灰空间作为序列的节点空间,且该节点位于线性序列的中间位置。

4.8 点景式

点景式是由行、居、游3类复合,以“点景”为功能诉求的向心式序列空间,选取3组代表性点景式石山图解分析其空间特征如表8。

1)点景式由外向内呈现“水平交通空间-垂直交通空间-功能空间”递进的向心结构,通过水平及垂直层次的不断推进完成“点景”的功能,形成向心式的空间序列。

2)点景式石山的边界形状多为阴阳角复合形,路径形状多为由直线、折线、曲线构成的复合形,两者复合形成复合形空间,从而产生园林的时空设计。

3)点景式基于“点景”提供“中心遮罩”[11],进一步促进时空设计。复合形空间的中心位置往往能看到最多的空间与景观,而其“点景”的亭台楼阁刚好提供了“中心遮罩”,使得视线通透动线隔绝,促进进一步的运动,产生“以小见大”“步移景异”的空间效果。拙政园雪香云蔚亭石山、绣倚亭石山及宜两亭石山均为此种手法的应用。

表5 山梯式石山分析表

表6 并列式石山分析表

5 山居空间模式交互关系

中国古典园林石山因空间组成、空间模式及功能诉求的差异性产生了8种空间模式,同时此八式又因在空间动势及空间本质方面的趋同性产生了一定程度的有机联系(表9):螺旋式、取景式与山房式因“居望”的静态空间动势,本质同属于节点空间;回环式、山梯式及并列式因“行游”的动态空间动势,本质同属于联系性空间;穿越式及点景式则因“行望居游”的均衡空间动势,本质同属于序列空间。另一方面,节点空间与联系性空间大可成为序列空间里的微缩节点与微缩联系,反之序列空间亦可成为节点空间与联系性空间里的微缩序列,各式山居之间完全能因尺度关系及主客体关系而产生丰富多样的交互关系与转译可能。

6 结语

6.1 山居空间模式是对园林认识的一种深化

本文从山居方式入手,建构起山居方式与山居空间的转译关系,并从“空间”角度剖析园林中具体的空间组合模式,该方式无疑有助于对园林认识的深化。

表7 穿越式石山分析表

表8 点景式石山分析表

6.2 山居空间模式提供了承载东方“意象”的西式“蓝本”

模式语言本质是西式的建筑语汇,而真正的园林设计,关键在于以人的栖居体验为出发点与归宿。山居空间模式虽探讨“空间”,但起点并未脱离身体与空间的互动关系,作为终点的空间模式其功能诉求、空间动势等特征皆与人的栖居体验息息相关。这样的模式语言基本符合中国园林的造园原则,且在厘清山居空间关系的基础上具备诗化的良好潜质。以西式“空间”作为承载东方“意象”的蓝本在某种程度上来说也算是一种更具实验性的操作方式。

表9 山居空间模式交互关系分析表

6.3 山居空间模式提供了全新的系统性复合性设计语汇

本文讨论的8种山居空间模式作为设计语汇,较之前多探讨整体关系的设计方式而言,其片段组合的方式更符合中国园林从局部经营建构的造园逻辑。虽面临组合片段化、零碎化的问题,但其组合的机动性、灵活性也是其不可比拟的优势所在。同时其系统性与复合性在一定程度上保证其完整性与丰富度。

6.4 山居空间模式旨在为造园及转译提供借鉴及参考

8种山居空间模式来源于对典型园林空间的归纳,该由考察对象与属性之间因果关系而概括出的一般性规律虽未必完全但已具有前瞻性与典型性,有助于将对园林的感性认识提升到理性认知,使其“有法有式”,旨在为中国园林的造园及转译提供具体的借鉴与参考。

注:文中图片均由作者拍摄或绘制。