城镇历史景观的层积规律解译及保护方法研究

——以重庆龙兴古镇为例

2020-05-23李和平

李和平

付 鹏

自2005年联合国教科文组织(UNESCO)在《维也纳备忘录》[1]中首次提出“城市历史景观”(Urban Historical Landscape,HUL)的概念,2011年UNESCO通过《关于城市历史景观的建议书》[2],明确了“城市历史景观”及其“层积”的定义和内涵之后,“城市历史景观”的概念已经得到世界遗产保护领域的广泛认同和大力推广,而层级规律分析也成为城市历史景观方法研究的重要方向。经过十余年的发展,从“历史景观”视角出发的研究层出不穷,但主要集中于理论研究与实践方法探索阶段,既有的城市历史景观保护理论与方法仍然带有较强的主观性,且具有量化分析和动态适应性不足等缺点。因而,采用定量的技术方法来剖析和解译城市历史景观的“层积规律”,将有助于历史城镇景观保护从静态到动态、从定性到定量、保护与发展相结合,从而走向科学化。

1 历史景观层积规律解译方法构建

1.1 层积规律解译技术路线构建

本文主要从2个层面对城镇历史景观的层积规律进行分析:景观要素层面与景观格局层面。景观要素作为城镇历史景观的基本构成元素,是我们观察与分析最直观的对象,但是目前对于景观要素的分类方式与方法繁多,故需在量化分析前制定统一的分类标准,以完整解译景观要素的层积规律;除了对构成要素进行分类分析外,景观整体的空间格局也是反映历史城镇景观演进变化的重要分析对象,它反映了历史城镇长久从事相关生产、贸易与社会文化活动,并与周围环境相互适应、磨合所形成的景象[3],但在对历史景观格局的量化分析上,目前尚未形成系统的方法,故在进行景观格局的层积规律解译前,需确定其判定方式。

量化标准制定后,将历史文献、地籍舆图、现状测绘与相关规划资料作为数据来源,在GIS平台构建城镇历史景观空间数据库,将要素的空间信息与类型、形成年代、面积等相关信息进行一一匹配,另外在空间句法的分析平台(Depthmap)上构建景观空间格局数据库,并进行集成度分析。

在数据库构建的基础上,对城镇历史景观进行层积解译,剥离、提取各历史阶段中城镇景观要素的组成与结构关系,确定历史城镇的不同发展阶段(如形成期、发展期和成熟期等);对每一时期的特征状态进行分析,与历史事件、文化兴衰、职能转变等相关因素进行关联,并对影响因素进行筛选,最后将空间与演进动力进行匹配分析,解译其空间层积规律与事件的耦合动力机制。

明晰其层积规律与动力因子后,提出景观要素与景观格局的保护方法。在要素层面,重点景观要素保护、传统建筑肌理保留、历史文化场所营造等措施是凸显历史景观“层级性”的重要手段;在格局保护层面,还应依据其所处区位交通条件、周边环境景观条件,从整体格局保护、山水环境体现、内外风貌协调、城市路网衔接和内部空间串联等方面进行考虑(图1)。

1.2 历史景观量化分析的基础理论与实践

自20世纪60年代开始,康泽恩(Conzen)便进行了历史城镇空间形态研究,他运用微观形态理论(micromorphology)对英国诺森伯兰郡安尼克镇(Alnwick)[4]历史地图进行分析,在平面上标记形态变化的历史痕迹、记录变化的过程与结果。90年代,胡斯福(Hulshoff)研究荷兰费吕沃地区时采用景观格局指数描述景观格局破碎化、边缘化及整体化特征的分析方法[5]。进入21世纪后,随着空间句法(Space Syntax)理论与分析技术的成熟,希列尔(Hillier)[6]与格里菲思(Griffiths)[7]运用空间句法分别研究了沙特阿拉伯吉达地区和英国伦敦近郊历史地区的空间格局。

中国自2000年后,逐渐将GIS分析手段运用到历史街区与历史景观的保护中。胡明星、董卫[8]提出将GIS技术运用到历史街区现状调查、保护规划编制、日常保护和管理控制中;随后,陈仲光等[9]运用空间句法从城市、街区和建筑3个尺度分析了福州及三坊七巷的空间形态结构;胡明星等[10]将GIS技术应用在南京历史文化名城保护规划历史街区中;詹庆明[11]、王成芳[12]等也运用GIS多因子评价、空间句法分析福州和江门历史街区近60年来的空间形态演变。

可以看出,源自康泽恩学派的城镇形态量化分析方法经过50余年的发展,随着GIS、空间句法等技术的进步而逐渐科学化,为城镇历史景观的分析与保护奠定了坚实的基础。同时,将GIS空间分析技术、空间句法等量化分析技术运用到“层积规律”的解译当中也是更加科学化的方式。

2 层积规律解译标准制定与数据库构建

2.1 层积规律解译标准制定

在城镇历史景观要素选择与分类的标准制定中,参考英国康泽恩城市形态学派在研究城镇历史景观时提出的:可见的一切地物景观是一个彼此关联的复合系统,用从元素到整体的视角提出了形态分析的基本框架[13],并将城镇平面解析为平面单元(plan-unit)、建筑类型(building type)、土地与建筑用途(land and building utilization)[14]。其中,“平面单元”是指城镇中形态同质区域,由街道系统(street system)、地块组合(plot pattern)和建筑平面组织(building arrangement)组成,具有相似的类型特征[15]。

结合康泽恩学派的城镇平面解析与中国传统历史城镇保护的要素分类,本文以形态学、类型学为基础,将历史层积要素划分为建构筑物、空间场所和环境景观三大类。在我国历史城镇中,各种人工建筑物、构筑物是城镇最基本的景观元素之一,从建筑的职能和平面类型上,又可细分为公共建筑(庙宇、祠堂等)和民宅建筑;“空间场所”为历史城镇中实体建、构筑物围合或建构、筑物与自然环境要素相互围合,不同类型的历史城镇空间又可细分为线型的街巷空间和具有停留休憩功能的广场院落空间;“环境景观”则是指历史城镇周边的山川、林田及其内部的绿地、景园等自然元素,共五亚类(表1)。

图1 城镇历史景观“层积规律”解译与保护技术路线图

在景观格局的判定标准上,引入空间句法的分析方法来对景观格局进行量化分析。空间句法中的轴线分析是研究整体空间格局便捷程度的分析方法,它将城市空间分割为“小尺度”空间,并计算一系列基本变量来描述城市形态的具体特征[16]。比尔·希列尔提出的轴线法要求用“最少数量的最长轴线”来组构城镇空间,故在分析历史城镇的空间格局时,不同时期的轴线图便能很好地展现空间格局的演变过程。所以,空间句法本身描绘的是可达的开放空间,而历史城镇的空间格局也是由众多街巷空间分割而成,故空间句法可较好地反映历史城镇空间单元的空间结构。此外,还能反映部分在整体中的聚集和离散程度[9],表达出空间的便捷程度。

图2 龙兴古镇综合现状图

图3 龙兴古镇景观要素空间数据库

2.2 龙兴古镇数据库构建

位于重庆市的龙兴古镇于2005年被评为第二批中国历史文化名镇,古镇内包括明清、民国、中华人民共和国成立初及20世纪80年代以后至今等不同时期遗存下来的建筑与街巷。其文化内涵丰富,文化线索众多,是城镇历史景观的杰出代表[17](图2)。对其进行历史文献、地籍舆图的梳理整合,结合现场调研访谈、测绘等资料,将龙兴古镇的各景观要素在ArcGIS平台建立空间数据库(图3),并对每一项要素的类型、建成年代、面积等信息进行一一匹配;在Depthmap软件中绘制龙兴古镇空间格局的轴线模型。

3 龙兴古镇层积规律解译

3.1 龙兴古镇的历史阶段剥离及特征状态

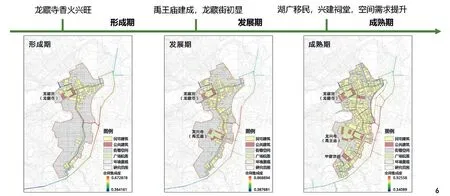

通过数据库数据统计与分析,可将龙兴古镇分为3个时期:形成期(明末清初)、发展期(清)和成熟期(清末至今)(图4)。龙兴古镇真正开始形成与龙藏寺(后改名龙藏宫)香火兴旺有关,围绕寺庙便逐渐有了集市,也就是最初的草市,为形成期。随后至禹王庙(后改名龙兴寺)建成之前,便不断有人搬到街上居住,场镇规模逐渐扩大。禹王庙建成后,古镇的核心空间已由原来的单一围绕龙藏寺变为龙藏寺与禹王庙两点并置的城镇结构,此时为发展期。由于聚集在龙兴场镇的多数是明末清初的湖广移民,在这里定居后,随着家族的不断发展,移民开始修建自己家族的祠堂,逐渐衍生出古镇的宗祠文化,围绕宗祠又形成前店后宅方式的线型老街,直至中华人民共和国成立后,都以此时的布局结构为主,形成现在的龙兴古镇,这段时间都可称为成熟期。

在景观要素量化过程中分析数量、面积与类型,运用ArcGIS空间叠置与数据统计分析功能,计算并统计变化的具体数值(表2)。在3个时期的数据比对中可以看出,公共建筑与民宅建筑的数量和面积同步增长,这是因其形成、发展的内在文化聚集机制形成的。配套的街巷与广场院落等空间场所也随之增长,但在初期增长较为缓慢,发展期增长较为迅速。这主要是因为龙兴场镇形成了较为成熟的市集,吸引了更多的人来此定居、经商,整个龙兴场镇形成以商贸和宗教信仰并重的二元格局。在发展的中后期,整个场镇的建筑、活动空间占比已经超过自然环境占比,这也是场镇成熟的标志之一,形成较为成熟的集民居、商贸、宗教等职能为一体的综合型场镇。

表1 城镇历史景观要素分类表

表2 龙兴古镇各阶段景观要素量化统计

表3 龙兴古镇各时期空间全局集成度分析表

3.2 龙兴古镇景观格局层积规律分析

整体景观格局量化主要是借助Depthmap软件运用轴线分析运算得到全局集成度,指标为全局集成度均值、最大值和最小值,来判定空间整体格局的演变过程以及空间的整合、便捷度。其集成度是空间句法分析中最多且最重要的一个参量,反映了系统中某一节点与其他更多节点联系的紧密程度[12]。空间句法中使用集成度作为整体便捷程度的量化指标:集成度的值越大,表示该节点在系统中的便捷程度越高,公共性越强,可达性越好,越容易积聚人流。

龙兴古镇是以宗教文化、移民文化和商贸往来的交通目的而形成的整体格局,分析其3个时期的空间全局集成度(图5),可以看出空间格局从形成到成熟都是以2条南北向街巷为构架,东侧为过境道路,是历史上经商贸易必经之路,西侧是为龙藏宫而兴起的龙兴市集街道,也是龙兴古镇最主要的道路骨架。在古镇发展过程中,从2条纵向的骨架上不断派生出横向巷道,来增加2条街巷的联系,符合历史发展规律,最后形成现在两纵多横、丰富多变的空间格局。从全局集成度来看(表3),3个时期的均值(0.533 47~0.647 23)和最大值(0.672 88~0.925 58)不断提高,分别表明古镇空间的便捷程度不断提升,公共性也在不断提升。集成度最高的集中在东侧过境道路空间,龙兴场镇内南北向的主巷道集成度也较高,揭示出龙兴古镇自形成初始便搭建好的空间格局。

表4 现状与保护规划空间要素对比

表5 龙兴古镇保护规划前后空间全局集成度分析表

3.3 层积规律下的关键影响因子提取

探究历史景观层积规律形成的动因,需将空间变化与历史事件、文化兴衰和职能转变等相关影响因素相结合,才能更好地揭示层积规律形成的内在逻辑与动力。在GIS空间数据统计与空间句法的量化分析下,结合龙兴古镇的景观要素与格局变化最为显著的时间点,提取历史发展脉络中影响层积规律形成的关键因子(图6):在形成期,以龙藏宫为核心的古镇格局初显,建筑、空间、格局也都围绕龙藏宫展开,通向龙藏宫的便道成为主街的雏形,但形态、功能较为单一;随着龙兴寺建成,古镇由单核心变为两点并置,整体重心南移,两点之间民居、商铺临街而建,形成愈加明显的街巷空间,串接龙藏宫与龙兴寺的龙藏街初步形成,其他支巷空间逐渐出现,搭建起整个龙兴古镇的空间骨架;随后湖广移民,祠堂修建,商贸职能凸显,古镇进入多元文化并存的时期,交通空间、景观环境需求提升,致使景观要素更加丰富、街巷格局也日趋完善。

4 基于层积规律的城镇历史景观保护方法

4.1 历史景观要素的保护方法

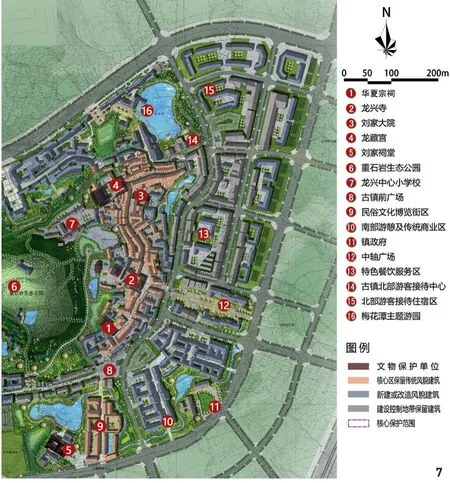

在历史景观层积规律解译的基础上,重点保留体现古镇层积规律的传统风貌建筑和空间节点(图7)。另建立保护规划的GIS数据库(图8),并通过量化分析来平衡整个片区景观要素的面积与数量(表4)。现存的几处公共建筑(龙藏宫、禹王庙和华夏祠堂)作为历史层积规律体现最为充分的载体,将其划定为重点保护对象,适当拆除历史价值不高、质量较差的民居建筑和搭建建筑,增加游客服务中心、公共厕所等设施以提升古镇旅游服务配套,共增加建筑(含功能调整)13个、面积400余平方米,整体达到数量减少、可用面积增加的规划目标。街巷空间也是保护的重点,保持现有的街巷格局不变,延续古镇传统空间肌理,增加12处线型空间作为主要街巷的串接,提升通达性,形成富于变化而整体协调的空间形态。广场、院落数量和面积的增加是保护规划中对古镇空间品质提升的重要手段,在保护现有开敞空间的同时,挖掘18处与历史人文相关的场所空间,使古镇场所呈现出“文化氛围”。

图4 龙兴古镇历史阶段剥离

图5 龙兴古镇各时期空间全局集成度分析

图6 龙兴古镇层积规律下的关键因子提取

4.2 整体景观格局的保护方法

在对古镇景观格局的整体保护上,为保护古镇与周边山势地形、水系河流形成的“五马归巢”空间格局特征,协调古镇传统风貌与周边场镇建筑风貌,规划特别将“重石岩”所在山体划入核心保护控制范围,予以重点保护,使其与古镇形成“景观”与“观景”的视线联系。同时将范围以南大片农田划入古镇的保护范围,作为古镇生态环境背景与农耕文化特质的景观载体(图6)。另一方面,除自然与人工环境的融合,历史景观的格局还是在发展的历史过程中逐渐形成的。因此,将保护范围扩展至区域层面,结合对城市路网的调整,有意识地强化了古镇历史中为商贸往来而形成的格局特征。

对景观格局整体性的保护同样涉及时间的维度,需要通过对城镇发展演变历史过程的分析,把握城镇格局的演进规律。在不同历史时期和现状的空间句法分析基础上,保留具有历史意义的街巷空间,打通尽端路,串接过境街道与主巷道,并与规划城市路网相连接,以增加古镇的整体通达性。从分析的结果来看(表5) ,保护规划的全局集成度最低值(0.313 74)和最高值(0.918 71)都略有所降低,但是龙兴古镇的全局集成度均值(0.660 98)有所提升,表明古镇的整体通达性有所提高,整体公共性也进一步提高。具体到龙兴古镇内部各条街巷,空间集成度均有提升,其纵向的主街藏龙街和祠堂街的空间集成度更有明显提升,表明规划后古镇街巷的可达性与公共性较现状有明显改善。

综上,通过保护规划空间划定与整体景观格局的空间句法分析,保护方法不仅结合了“自然与人工”“时间与空间”的总体构成特征,延续了古镇自形成以来的整体空间骨架,充分体现景观格局的层积规律,还通过有效手段在空间的可达性与开放性上做出明显提升。

5 结语

图7 保护规划总平面图

图8 保护规划前(8-1)后(8-2)空间数据库

城镇历史景观的形成与发展有其内在演进机制,简单的经验判断难以准确把握复杂的要素关系。因此,积极推动历史景观的保护和规划量化分析方法、程序、技术的研究和运用具有深远意义。本研究不仅局限于利用GIS建立不同时期的古镇空间数据库及空间句法分析历史景观的层积规律,还充分利用统计、对比等量化的方式来指导保护规划中的空间构成要素更替和景观格局的保护与提升。

同时需要指出的是,历史城镇景观是个复杂的空间和社会系统,可看作由可见的物质系统与无形的文化价值复合而成[18],其特征不仅体现在建筑形式、空间形态等物质元素上,还包括城市功能、社会结构、生活形态和文化内涵等非物质元素,仅依靠GIS和空间句法不能囊括传统城市空间形态与城市活动的各个方面。因此,本文研究讨论的只是历史城镇物质形态层面的量化分析方法和保护规划思路,对于如何借助其他设计手法分析空间形态与非物质元素保护规划的互动关系等问题,还需不断结合实证研究进行探索。

注:文中图片均由作者拍摄或绘制。