四川盆地红层岩体质量劣化特征及其保护措施研究

2020-05-23张世殊,赵小平,冉从彦,胡金山,张佑廷

张 世 殊, 赵 小 平, 冉 从 彦, 胡 金 山, 张 佑 廷

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 611130 )

0 引 言

“红层”是外观颜色以红色系为主的陆上沉积地层,在我国分布广泛,主要是指形成于三叠纪、侏罗纪、白垩纪和古近纪的湖相、河流相、河湖交替相或是山麓洪积相的陆相碎屑岩,岩性有砾岩、砂岩和泥岩,以泥质胶结为主,以西南地区尤其是四川盆地的“红层”最具代表性。其岩性主要为一套砂岩与泥岩不等厚互层、软硬相间的地质组合,具有强度低和易遇水软化而导致岩体大变形和难以支护等问题。随着水电资源的不断开发、联通东西部的水利水运和交通设施的不断建设,这些红层特有的工程特性越来越明显。目前,针对“红层”岩体的研究主要集中在水理特性、力学行为和其边坡失稳机制等方面。如周翠英等[1-5]基于单轴和三轴试验等室内试验设备,研究了“红层”岩体不同围压、环境温度、含水量下的强度、破坏演化过程、蠕变特性等;李果等[6-8]研究了红层软岩具有软化系数随着含水率增加而减少的水理特性,并且泥岩和泥质砂岩都具有崩解性,其中泥岩的崩解程度更高;肖尊群等[9-10]从微细观角度出发,研究了红层软岩的力学特性和破坏机理;舒中潘等[11-13]研究了红层滑坡的失稳机理和稳定性分析方法。

总而言之,目前针对“红层”岩体的水理特征和力学行为等研究成果较为丰硕,但鲜有针对性强、经济性高的防护措施研究,以红层边坡为例,其工程影响更多的是开挖或其他工程影响下,“红层”岩体快速风化或遇水软化等质量劣化影响导致的边坡稳定问题。

1 四川盆地红层分布及建造

四川盆地红层的沉积建造是一个漫长的地质历史过程,也是伴随古四川盆地的形成过程,其特有的沉积环境造就了其特有的分布和沉积建造,从而表现出特有的工程特性。

1.1 四川盆地红层分布特点

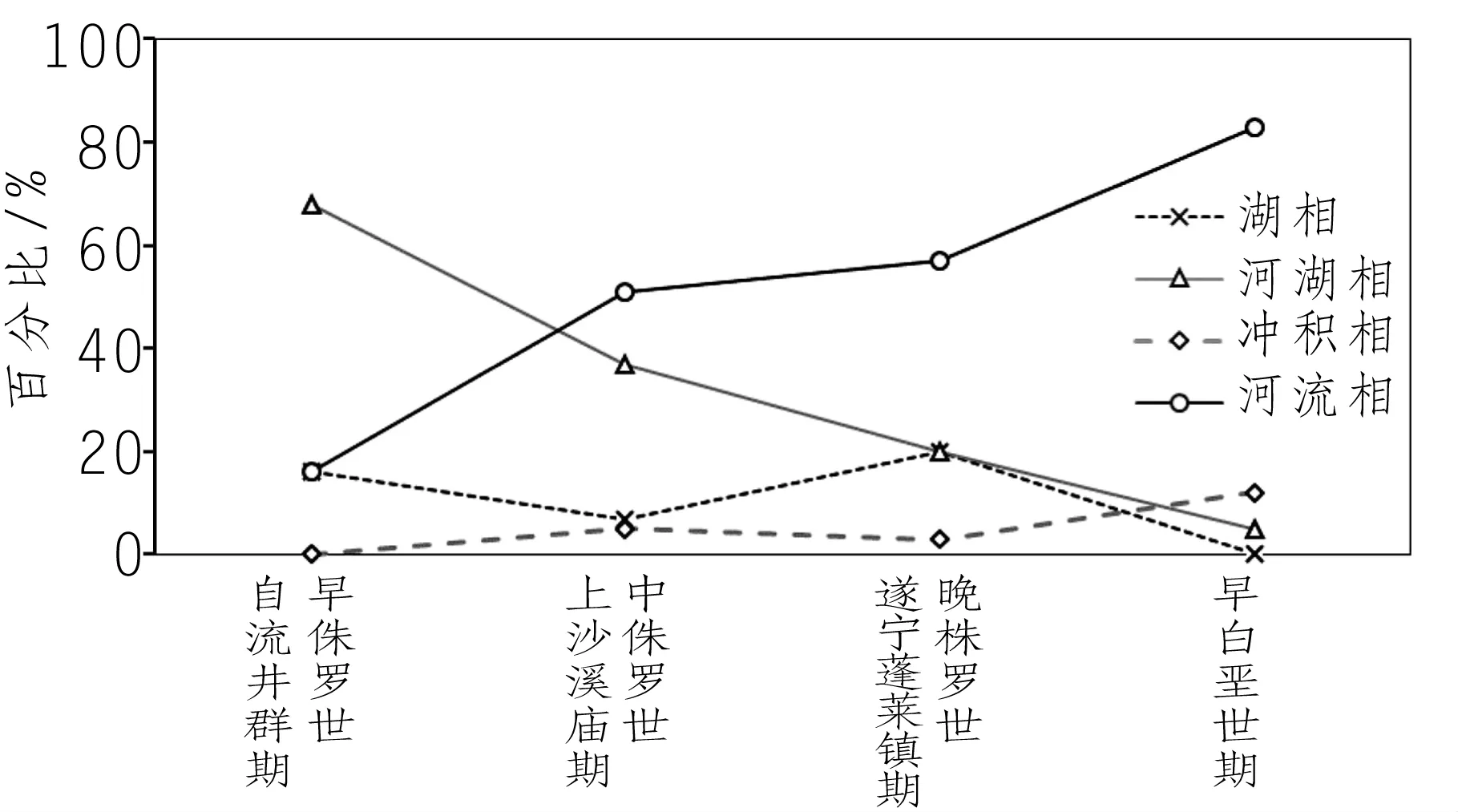

四川盆地红层主要分布在四川盆地及周边的嘉陵江流域、涪江流域、渠江流域、沱江流域、岷江下游流域、雅砻江下游流域、金沙江下游流域、长宁河流域、赤水河流域、长江的川江流域等区域。四川盆地红层沉积环境有湖相沉积、河湖相沉积、冲积相沉积和河流相沉积,各时期的沉积比例[14]如图1所示,早侏罗世以湖相(占16%)及河湖交替相(68%)为主(小计84%);中侏罗世的湖相(7%)及河湖交替相(37%)占44%,晚侏罗世占40%,这时期大致与冲积扇相及河流相的面积相当;早白垩世的冲积扇相(12%)与河流相(83%)占到95%。

四川盆地红层沉积物缘主要源自盆地周边山系,不同时期的地质活动也造就了红层不同的分布特征:近盆周山体的前缘一带均沉积了砾岩、含砾砂岩等粗碎屑岩,向盆地中心过渡带则为砂岩、粉砂岩等,湖盆中心地带则为粉砂质泥岩、泥岩、页岩及泥灰岩等。显示了盆地内从北西向南东,或由北向南岩石的颗粒粒径由粗到细的总体趋势。

图1 各地质历史时期四川盆地红层沉积相面积 占四川盆地总面积比例

1.2 四川盆地红层沉积建造

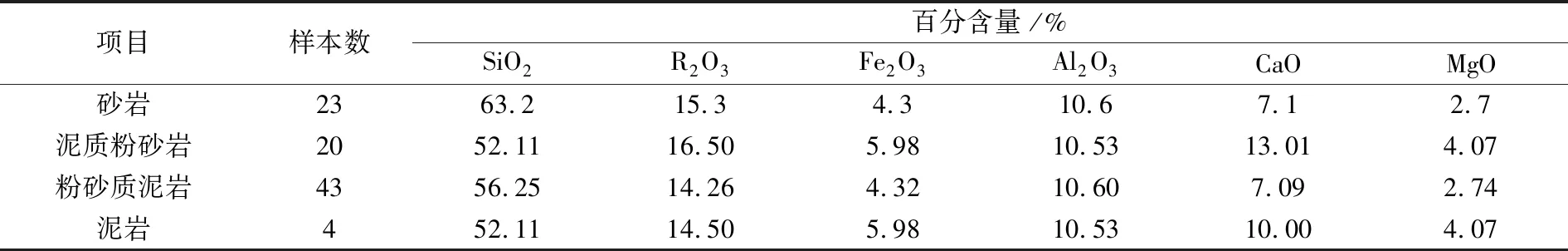

四川盆地红层沉积环境和各沉积相所占比例变化表明,从早侏罗世到古近纪的各地质历史沉积期,红层岩石的岩性组合受沉积盆地的逐渐萎缩、沉积环境的变化,从以泥页岩为主,向砂泥岩互层过渡变化的总体趋势明显。岩性主要表现为砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩和泥岩,其化学成分见表1。

表1 四川盆地红层主要岩性化学组成

图2 四川盆地红层主要岩性化学成分对比

如图2四川盆地红层主要岩性化学成分对比所示,砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩和泥岩四种岩石主要化学成份基本一致,均以SiO2为主,其次为R2O3(Fe和Al的倍半氧化物)、Fe2O3和CaO。相比砂岩和泥质粉砂岩SiO2含量较高,泥岩和粉砂质泥岩Fe2O3、CaO和MgO含量相对较高,而正是由于这些含量的差异,使砂岩和泥岩的水理特性和强度特征差异显著,即红层地区的泥岩普遍具有遇水敏感,强度普遍低于砂岩的特点。

2 红层岩体质量劣化特征

“红层”岩体独特的沉积环境和成岩建造,造就了特有的岩石结构和物质组成,在工程上宏观表现出特有的工程特性,如红层岩体快速风化和水致劣化等。

2.1 快速风化

结合大量四川盆地红层分布地区的工程实践,本文总结了多个工程红层岩体的风化深度和开挖后快速风化深度,并进行了统计分析(表2)。

表2 四川盆地红层地区主要工程强/弱风化深度统计

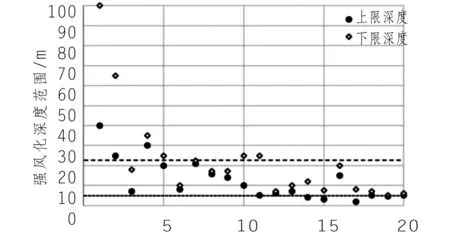

四川盆地红层地区多个水利水电工程统计结果显示(图3、4),受地形地貌、地质构造和岩体矿物组成影响,个别岸坡强风化深度达45 m,弱风化深度可达100 m,且砂岩为主的岸坡风化深度均小于泥岩为主岸坡,但在统计意义上,天然边坡“红层”岩体强风化深度范围主要分布在2~7.6 m,弱风化深度分布范围主要为4.6~22.8 m,而这对指导工程布置、开挖、支护等具有重要意义。

图3 四川盆地红层岩体强风化深度范围

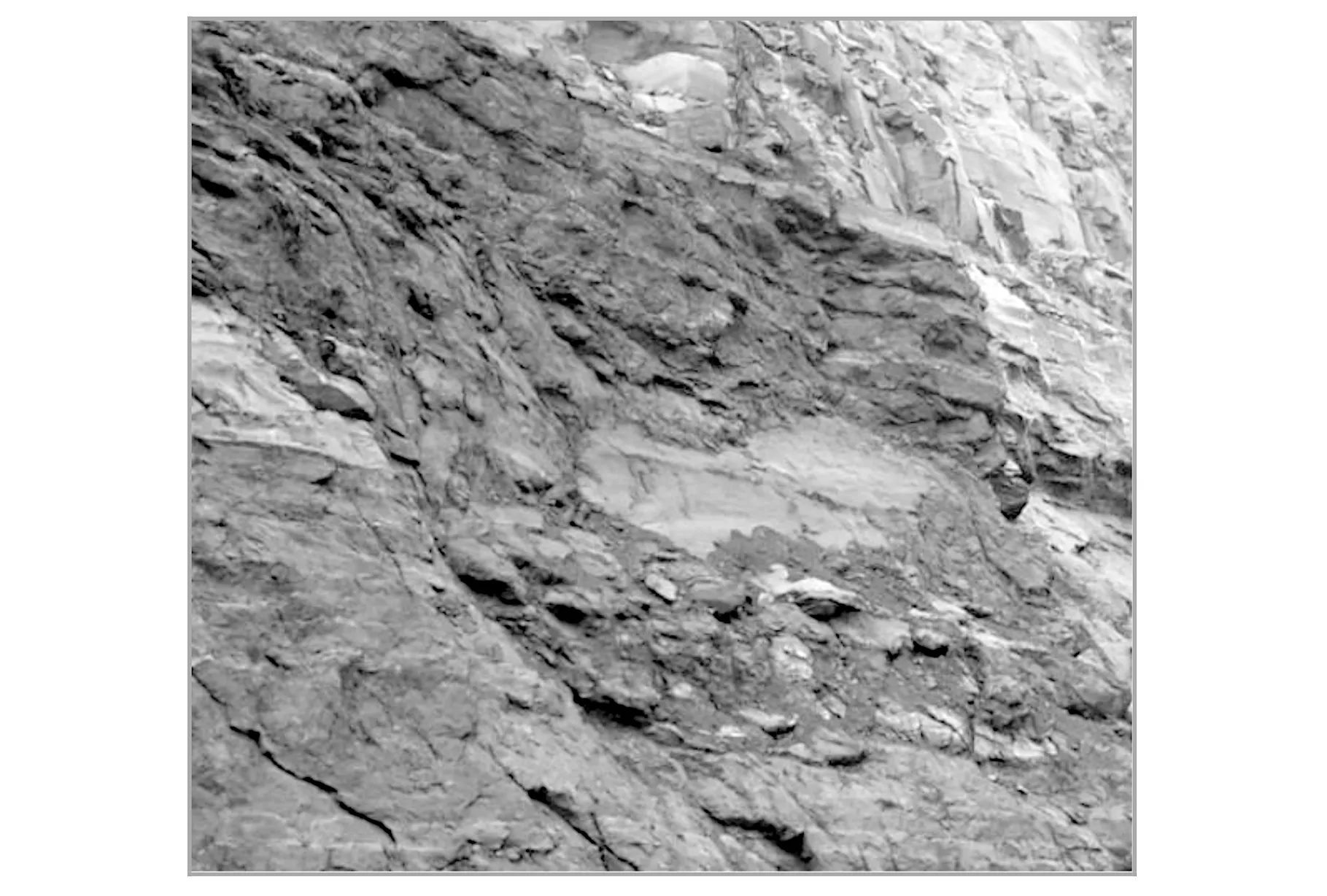

由于“红层”岩体特殊的成岩建造和矿物成分,天然红层岸坡在开挖影响下有具有快速风化特征。大量工程实践表明,红层岩体开挖揭露后6 h内,快速风化厚度可达10~30 cm,随时间推移,风化程度逐渐加重,并产生表面崩离和风化继续向内发展的趋势(图5)。

2.2 水致劣化

如前文所述,四川盆地“红层”岩体特有的物质组成,造成其具有明显的水致劣化特征,内在机理表现为:化学和物理化学反应引发软岩颗粒及粒间的力学连结减弱,导致软岩结构强度发生变异。在四川盆地10余个红层地区的水利水电工程红层岩体强度试验的基础上,统计了33组红层岩体的水致劣化前后的强度值。

图4 四川盆地红层岩体弱风化深度范围

图5 红层边坡开挖后快速风化、崩落

a.泥岩

b.粉砂质泥岩

c.泥质粉砂岩

d.砂岩图6 四川盆地红层干/湿单轴抗压强度和软化系数

如图6所示,在大量“红层”岩体主要的泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩和砂岩干、湿饱和抗压强度统计的基础上,四川地区红层中的泥岩干抗压强度一般在1.47~8.08 MPa之间,湿抗压强度为1.02~4.78 MPa,其软化系数为0.51~0.80;粉砂质泥岩干抗压强度约7~28 MPa,湿抗压强度为5~14 MPa,其软化系数为0.41~0.77;泥质粉砂岩干抗压强度约5.41~54 MPa,湿抗压强度3.95~28.2 MPa,其软化系数0.51~0.73;砂岩干抗压强度约33~82 MPa,湿抗压强度20~36.1MPa,其软化系数0.35~0.64。比较而言,四川地区红层泥岩的软化系数最高,粉砂质泥岩其次,砂岩最低;但就其软化系数范围而言,泥岩软化系数分布范围最广,砂岩分布范围最小,其原因在于泥岩遇水更敏感。

3 红层岩体保护措施

由于四川盆地红层具有强度低、亲水能力强、易遇水软化等特有工程特点,在红层地区建设时存在岩体大变形、难支护等问题。在上文研究的基础上,提出了基于红层快速风化、水致劣化特点的 “防渗排水-预留开挖-加固封闭”快速工程保护措施,具有可实施性高、施工速度快、针对性强、工程投入低等特点。具体措施如下:

防渗排水:边坡开挖前应首先做好外围的截排水措施,禁止先开挖后排水,基坑开挖中,在基坑四周应有完整有效的抽排水系统,渗水、积水特别严重的部位,还应专门采用“堵”、“抽”、“排”等有效措施,确保基坑干地施工;

预留开挖:采用科学合理的开挖方式。优先选择光面爆破或预裂爆破,少药量,多梯段,基坑开挖最底层应预留30 cm采取人工撬挖;

加固封闭:在卸荷扰动前提下,风化崩解速度尤其很快,施工中,坝基岩体应在清基完成后4h内进行浇筑或封闭,边坡岩体应在分层分段验收完成后及时喷射混凝土进行保护。

4 结 语

本文在四川盆地10余个水电水利工程实践的基础上,以四川盆地红层岩体为研究对象,系统研究了四川盆地红层岩体的分布、物质组成、岩体质量劣化特征及其保护措施等,取得的主要结论如下:

(1)四川盆地红层岩石的岩性组合受沉积盆地的逐渐萎缩、沉积环境的变化,从以泥页岩为主,向砂、泥岩互层过渡变化的总体趋势明显。

(2)四川盆地红层砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩和泥岩四种岩石主要化学成份基本一致,均以SiO2为主,其次为R2O3(Fe和Al的倍半氧化物)、Fe2O3和CaO。

(3)四川盆地红层岩体开挖揭露后6h内,快速风化厚度可达10 cm~30 cm,随时间推移,风化程度逐渐加重,并产生表面崩离和风化继续向内发展的趋势,为工程开挖提供了指导。

(4)四川盆地红层岩体在水致劣化作用下,泥岩、粉砂质泥岩、泥质粉砂岩和砂岩软化系数分别为0.51~0.80、0.41~0.77、0.51~0.73和0.35~0.64。

(5)基于红层快速风化、水致劣化特点,提出了 “防渗排水-预留开挖-加固封闭”快速工程保护措施,具有可实施性高、施工速度快、针对性强、工程投入低等特点。