李建中:丰肌神秀 字中有笔

2020-05-20三月雪

三月雪

他为何被称为宋初最值得称道的书法家?『清慎温雅』、淡于荣利的性格背后有着怎样的书法情怀?李建中如何脱颖而出,继承唐代余风,复归晋人风气,成为引领宋代书风的先行者?

五代时期,久经战乱,书法艺术的发展也受到影响,但晋唐余脉犹存。这一时期,出现了杨凝式、李煜、徐铉等一批颇有成就的书法家。他们一方面继承晋唐遗风,溯源书法传统,另一方面开始寻求新的书法表达方式。

进入宋代,李建中(945—1013年)直追杨凝式,成为宋初书坛复归晋人风气的先驱,奠定了宋初书坛的风格基调,也为其后“尚意”书风的兴起打下了基础。

为时所重 西台留韵

关于李建中的史料很少,加上他所处的时代正是唐宋两座书法高峰之间的低谷,其书法成就往往被研究人员忽视。李建中的书法影响力虽然不及“宋四家”以及其后许多书法名家,但是他在宋初书坛的地位备受推崇,在中国书法史上也是一个不可或缺的人物。他与杨凝式是五代至宋书法过渡时期的重要代表,在他们的引领下,唐末以来低迷的书法艺术开始复苏,进入了一个新的发展高峰期。

李建中,字得中,号岩夫民伯,五代后蜀洛阳(今河南洛阳)人,祖籍京兆(今陕西西安),其祖上曾在唐及蜀国为官,称得上是官宦世家。李建中自幼好学,父亲去世后家道中落,侍奉母亲居住在洛阳,靠聚学勉强维持学业。后来,李建中带着自己写的文章进京,得到兵部侍郎王佑的賞识和推荐,寓居于户部尚书石熙载府第,为石熙载所厚待。

宋太平兴国八年(983年),李建中高中进士,自此步入政坛,历任著作左郎、太常博士、金部员外郎等职。此时李建中正值盛年,一方面致力于施展自己的政治抱负,另一方面有机会接触到更多的前代及当朝名家诗书画作品,促进了其书法水平的提升。李建中生性淡泊,处事谦和,为官清正,文风清雅,在宋初赢得了极高的声誉。他的书法之名也广为传播,备受推崇,书法作品被一些官员争相收藏,并作为学习的范本。北宋僧人文莹在《玉壶清话》中记述李建中:“草、隶、分、篆,俱绝其妙,人得之则宝焉!”可知其书法造诣之深及受欢迎程度。

李建中是五代书法家杨凝式的追慕者。当时杨凝式的书法集中在洛阳各大寺院,多为题壁书法。在洛阳生活期间,李建中在寺院看到杨凝式题壁书法,便产生了仰慕情结。为官之后,李建中三次请求掌西京留司御史台,在洛阳校订《道藏》等经典,后人常以“李西台”称之。为何三求洛阳?究其原因,除了他对故土人情的眷恋,也是为了了却一个书法夙愿,可以更好地参悟杨凝式题壁书法。李建中在寺院一次次流连忘返,对杨凝式的书迹反复揣摩学习,已到了痴迷的程度。他曾在一首诗中写道:“我亦平生有书癖,一回入寺一回看。”这正是他勤奋学书的真实写照,其对杨凝式书法的仰慕,甚至有一些依依不舍的恋人味道。李建中追求简淡空静,他的书法风格虚淡清雅有类于杨凝式之处,因而后人常将其与杨凝式并提,视为五代至宋初的书法代表人物。

李建中文章诗词也被称颂于时,曾著有文集三十卷,可惜没有流传下来。通过其为数不多的传世诗词,我们可以揣度其当年的文采风流。因而,也有些研究者认为李建中是宋代文人书法家的早期代表。但是,他与其后追求“尚意”书风的宋代文人书法家又有很大不同。客观地说,李建中是一位承上启下的书法家,他在保留晋唐余脉和开启宋代书风方面起到了衔接作用,而他的书法则更多呈现出直入晋唐的特征。

溯古学今 多体兼善

据《宋史》记载,李建中善书札,工行书,常有出新之处,草、隶、篆、籀书亦精妙,很多人以其为榜样,争相摹习。可见,在宋初李建中多体兼善,而且书法极受欢迎。通过对李建中现存书法墨迹的分析,我们可以梳理出其书法的源流和脉络。

李建中的书法以古篆隶为源头,追求古雅之气。明代史学家王世贞在其《法书苑》中记述:“(李建中)尝得古文《孝经》,研玩临学,遂尽其势。”可见临学古文是李建中书法的重要源泉。

宋初文人好古、藏古、学古之风盛行,李建中擅长篆隶与此风有很大关系。《宋史》载,李建中“好古勤学,多藏古器名画”,他曾以蝌蚪文手书郭忠恕《汗简集》进献给宋太宗并得到褒奖。《汗简集》是宋代郭忠恕所著字书,供解字索引书写之用。相传为李建中得于秘府,书首和书末均有其题字,清时被录入《四库全书总目提要》。《汗简集》所载文字浩繁高古,李建中能以蝌蚪文书之,其书文造诣可见一斑。

从后人对李建中书法评论中,也可看出其书法在很大程度上受到古篆隶用笔影响。北宋书法家黄庭坚堪称最懂李建中的人。他曾评李建中书法“字中有笔,如禅家句中有眼”,点明李建中书法中有篆籀笔意。黄庭坚所说“字中有笔”是借用禅家所说“句中有眼”,本指诗歌创作中用一两个关键字使诗句成为“活句”,即“诗眼”。黄庭坚以此引申为书法的主次擒纵之法,即处理好一个字主笔与从笔之间的关系,使得主体突出,意象鲜明。这也是黄庭坚所坚持的书法主张。黄庭坚认为李建中的书法“知擒纵”,正是契合了“字中有笔”的书法境界,从而有了鲜活之气。他还把李建中的字比喻为“丰肌而神气清秀”的美女,又评其如“法师参禅”,这些在李建中的书法作品中都得到了印证。我们看李建中的字多用篆隶之法,很少提按,用笔厚重丰腴,暗含朴拙风貌,却又借助部首的挪位,营造出开合的效果,从而精巧化解了因笔画肥厚带来的视觉压力,产生一种丰肌神秀的艺术效果。

然而,并不是所有的人都像黄庭坚一样“深解宗趣”,能够深刻理解李建中的书法内涵。其书法的肥厚掩盖了很多自身的优点,导致一些人,甚至书法大家的诟病,如苏轼曾对李建中书法有“舍险瘦,一字不成”“本无所得”之讥。作为一个尊儒好道、远离尘嚣的书法家,李建中有自己的审美标准和艺术追求。他舍弃了妍媚和险峻,追求平和与散淡,书法虽然肥厚有余,气势不足,却是其内心的自然表露,也是其性格的真实写照。也许,苏轼不是不懂,是不言耳!

一个成熟的书法家懂得取舍和选择,取法虽然关键,努力与追求却更重要。李建中最初取法唐代书法家张从申,起点并不高。根据“取法乎上”的原则,李建中这个选择并不高明,甚至成为被后人讥笑的把柄,连一向推崇其为人的欧阳修都对其书学渊源的浅近颇有微词。李建中的书法成就得益于他对篆籀古文的深刻理解和对前人书法的融会贯通:他上溯“二王”(王羲之、王献之父子合称),得其神韵;下追“欧颜”(欧阳询、颜真卿),得其宗法;近学杨凝式,得其散逸。有人把李建中书迹中的字选出来与“二王”、颜真卿法帖中相同的字作比较,发现字形、结体、用笔和神韵均有高度契合之处,证明李建中书法已追踪晋人,并融合晋唐为一体。他对书法艺术的努力与实践,影响了宋初书法的发展方向,使其足可成为享誉书坛的佼佼者。

“钟王”法度 后学典范

李建中的传世墨迹仅有三封行书书札—《土母帖》《同年帖》和《贵宅帖》,其中《土母帖》位列古代十大行书第十,是其行书代表作。

《土母帖》为纸本书札,比A3纸略大,全帖共10行,每行字数不一,共计104字。此帖以行书写就,少数字兼用草法,中锋用笔,行笔沉稳,法度严谨。其书风与唐、五代相近,上追晋韵而清丽圆润、姿态横生,极具“二王”笔意,字里行间又透着欧(欧阳询)书神韵。李建中学欧阳询严谨冷峭却不寒瘦,再参合魏晋笔意,形成了清新厚朴、气度雍容的格调。此帖中的字结体凝重,字形以纵长为主,因势纵横,欹侧呼应;章法行距宽疏,字距拉开,字里行间虚实得体,气脉贯通;字形大小、长短、疏密有致;线条粗细交替,枯笔自然,干湿互现。第六行中“耳”字字形修长,占了两个字的高度,悬针渴笔,欹斜略左,拓出了一片空白,气韵大开,独具韵味,正如“字中有笔”,在全篇中有点睛之妙。此帖整体布局合理,气韵生动,神采斐然,不失为行书佳作,加上李建中传世墨迹极少,更为世人所珍重。

《同年帖》是李建中在景德至大中祥符年间任西京留司御史台时所写,亦是其代表作之一。此帖结体遒媚,用笔醇古,存风骨于肥厚之内,正合了黄庭坚的“丰肌美女”之喻,从中可见由唐代敦厚向宋代清劲发展的意态。相较于《土母帖》和《同年帖》,李建中写于晚年64岁时的《贵宅帖》则更加沉着朴厚,呈现出“风骨俊整,骨肉停匀”的艺术美感。帖后有明代刘日升题七言诗一首,称其书有钟(繇)、王(羲之)法度,足以令后学者效法。

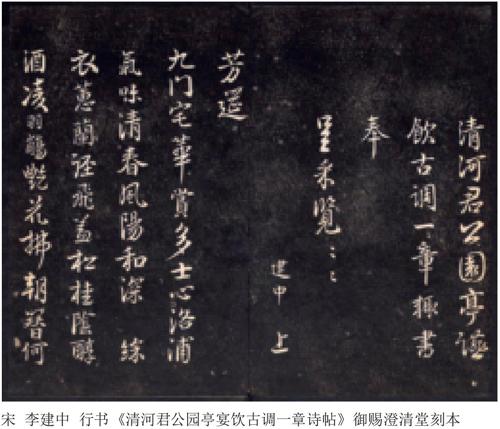

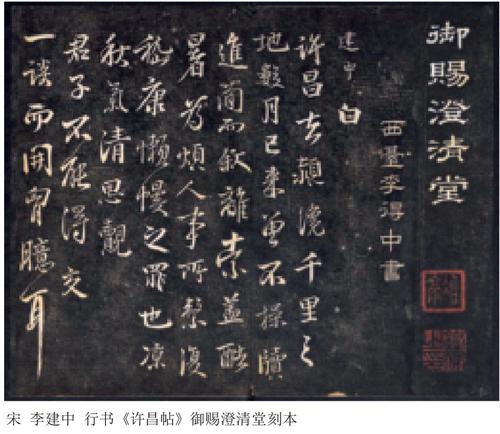

李建中的书法作品有不少虽然纸本不存,却被拓印翻刻,收入多种刻帖,如宋拓《郁孤台法帖》中收录《宠书聿至帖》,清御赐澄清堂《宋贤六十五种帖》 中收录《许昌帖》《秋千诗帖》《与司封诗翰帖》等,成为后人学习的典范。

李建中不独以书法名世,却让我们记住了书法。透过书法,我们看到的是他对自己心境的一种艺术化记录和表达。“小艇闲撑处,湖天景物微。春波无限绿,白鸟自由飞。落日孤汀远,轻烟古寺稀。时携一壶酒,恋到晚凉归。”(李建中《杭州望湖楼》)一首诗吟罢,那些赞颂和争议都已远去,独留墨香。

我们要学习的,还有很多……