厚层切叠砂体自然层描述方法:以北一区断东葡一组1

--4小层为例

2020-05-20吴迪马世忠景丽娟周志国

吴迪,马世忠,景丽娟,周志国

1.东北石油大学 地球科学学院,黑龙江 大庆 163318;2.大庆油田有限责任公司 第一采油厂,黑龙江 大庆 163114

0 引言

砂岩厚油层一直是油田开发关注和研究的重点。随着油田开发程度的提高,前人对于厚层砂体的研究也精细到单期砂体级别。Miall A D[1]于1988年确定河流相从大型河道底面至交错层系界的6级界面划分方案,指导了厚层复合切叠河道的单期砂体的对比与划分,有助于解释河流沉积体系的复杂性;在油田开发后期,单砂体平面,层间非均质性已经不能满足高含水期3次采油阶段的需求,在Miall A D储层内部建筑结构分析的基础上,马世忠按反应单砂体成因、形成微过程及内部结构的储层建筑结构研究单砂体内部三维非均质性,建立曲流河道砂体“建筑结构控三维非均质性模式”,揭示了单砂体内部物性及侧积砂体三维分布规律[2--6]。但对于复合切叠的厚层河道砂体,仅对单一时间单元点坝砂体的刻画,会导致缺少垂向上对单元间砂体连通的考虑,无法满足复杂切叠下砂体开发开采需要。因此一种建立在精细划分砂体沉积时间单元基础上,可有效表达垂向、横向上砂体间联通关系的砂体表征模式,对于剩余油形成与分布显得尤其重要。

研究区块萨中开发区葡一组油层形成于早白垩统姚家组,为松辽盆地热沉降坳陷阶段,是大庆油田采油一厂主力油层,目前已全部进入聚驱后开发阶段,以往对北一区断东葡一组的储层描述已经细化到沉积单元级,却仍存在大量的剩余油[7--10]。该研究区沉积环境主要是河流--三角洲沉积体系,厚油层属于大型复合切叠河道砂体,部分区域多期河道砂切叠严重导致上下单元砂体连通,笔者尝试改变逐步细化的储层描述思路,归类合并,以控制流体分布的自然层为单元,整体研究,精细解剖,建立自然层表征方法,为进一步剩余油规律研究指明方向。

针对北一区断东葡一组这样发育大型复合河道,垂向、平面切叠严重的厚层砂体结合测井岩芯资料,刻画出自然层平面,分析剖面分布特征,建立自然层综合表征方法,为剩余油挖潜夯实地质基础。

1 建立沉积学中自然层的概念

1.1 自然层概念提出

随着油田开发程度的提高及开采工艺的日益进步,油田对于砂体研究趋势越来越精细化,研究区目的层位曲流河点坝发育且沉积过程复杂,马世忠[11]依据Miall A D等人提出的级界面构型理论来对点坝砂体三维构形进行精细刻画,准确地反映了点沙坝各级形成过程、内部结构样式及各级次的三维非均质性。

但在部分区域,多期河道砂体切叠严重,导致上下单元间砂体连通,造成只考虑单一时间单元内点坝砂体的精细刻画会缺少对垂向上单元间连通的考虑,无法满足复杂切叠下砂体的开发开采需要。此时就需要把切叠的单砂体作为一个复杂的整体空间连通体来考虑。针对这个问题,笔者提出对于复杂多期切叠河道砂体归类合并,整体研究,建立控制多期河道复合切叠厚砂体内流体分布的自然层概念。

油田开发地质学中参照考古学中自然层的概念是指在地质勘探或者遗迹发掘中,由各种自然堆积形成的堆积层[12--13]。本文结合油田实际开发中沉积学规律,定义自然层是一个垂向连续,横向联通的表外砂岩空间体,其中砂岩间夹层厚度≤0.4 m。

1.2 自然砂层分类模式

研究区目的层葡Ⅰ 1--4层可细分为葡Ⅰ 1,葡Ⅰ 2a,葡Ⅰ 2b,葡Ⅰ 3,葡Ⅰ 4这5个沉积时间单元,运用统计学中因素分析法,对5个沉积时间单元自然砂层依据自然层厚度、砂体切叠强度、测井曲线形态、沉积相叠加类型及砂体叠加期次5个方面将自然层划分为5类21种。

1.2.1 按表外砂厚将自然层分为5种类型

研究区目的层单个时间单元厚度主要在4~5 m之间。依据单个自然层砂体厚度建立自然层分类模式,即自然层厚度>20 m为极厚自然层;15~20 m为厚自然层;10~15 m为中厚自然层;5~10 m为较薄厚度自然层;<5 m为薄层自然层砂。

1.2.2 按砂体切叠程度将自然砂层分为3种类型

在砂体切叠形成垂向连通的自然砂层中,水动力条件的差异会导致不同的砂体的切叠程度。根据切叠程度的差异,可以将自然砂层分为强切叠程度自然砂层、中等切叠程度自然砂层和弱切叠程度自然砂层。

1.2.3 按测井曲线形态将自然砂层分为4种类型

砂体垂向上切叠程度的差异会在单井测井曲线形态上有直观体现。单期曲流河道点沙坝测井曲线形态表现为箱型或钟型,底部滞留沉积在测井形态上表现为突变面。在多期河道强烈切叠情况下,下部河流二元结构中顶层沉积及点沙坝顶部被切叠,点沙坝主体直接叠加,测井曲线形态表现为厚箱型或微齿箱型(图1a、b);在多期河道切叠程度相对较弱的自然层中,部分点沙坝顶部沉积得以保留,测井曲线形态表现为叠加型(图1c);在切叠程度最弱的自然砂层中,大部分点沙坝顶部沉积甚至河流上部泛滥平原沉积得以保留,单期点沙坝独立存在,在测井曲线形态上表现为进独立型(图1d)。

a.多期河道强切叠情况下表现为厚箱型;b.多期河道强切叠情况下表现为微齿箱型;c.多期河道中等强度切叠情况下表现为叠加型;d.多期河道弱切叠情况下表现为近独立型。图1 依据测井曲线形态的自然层分类模式Fig.1 Classification model of natural layer based on log curve shape

1.2.4 按相叠加类型将自然砂层分为3种类型

研究区目的层段储层砂体主要来源于河道点沙坝、天然堤及溢岸砂等微相。其中曲流边滩是曲流河侧向加积的产物,为下粗上细的正旋回,测井曲线上微电极和自然GR呈高幅度值、高幅度差,曲线以箱型或者钟型为主;天然堤微相分布于弯曲河道两岸,是洪水漫出堤岸时悬浮中较粗部分的沉积物在河道两岸沉积而成。测井曲线表现为中--低幅度值,幅度差较小,形态为齿化的钟型;溢岸砂是洪水期越堤水流在地势平坦处所沉积的细粒物质,岩性主要为砂泥过渡岩性。测井曲线表现为代表薄层过渡岩性的指型小尖峰[6]。自然砂层切叠砂体结合测井曲线形态,按切叠砂相成因将自然砂层分为:①河道--河道砂体切叠型;②河道--堤岸砂体切叠型;③河道溢岸砂切叠型。

1.2.5 按砂体叠加期次将自然砂层分为5种类型

研究区目的层(葡Ⅰ1--4层)发育有5个沉积时间单元,按着叠加期次划分为5种15型。当自然层为5期时间单元砂体叠加构成,即为V期砂体叠加自然层;4期时间单元砂体叠加构成为Ⅳ期砂体叠加自然层,又可以细分为葡Ⅰ1--葡Ⅰ3砂体叠加型和葡Ⅰ2a--葡Ⅰ4型两种类型;3期时间单元砂体叠加构成为Ⅲ期砂体叠加自然层,可细分成葡Ⅰ1--葡Ⅰ2b型、葡Ⅰ2a--葡Ⅰ3型和葡Ⅰ2b--葡Ⅰ4型3种类型;以此类推,2期时间单元叠加砂体可细分为4种类型,单期时间单元叠加砂体可细分为5种类型。在此种分类方法基础上,建立自然层在研究区剖面、平面表征方法。

2 自然层综合表征方法

2.1 自然层剖面表征方法

复合砂体内部切叠严重,砂体间切叠位置、切叠程度以及切叠形态的差异,导致砂体间连通关系非常复杂,会影响复合砂体对流体的控制。然而目前对控制流体分布的复合砂体内部连通关系研究比较薄弱,没有建立统一的分类模式。因此,确立砂体间接触模式,准确识别自然层界限,建立一套完整自然层垂向表征模式对于河道切叠严重的区块显得尤为重要。笔者依据砂体叠加期次及垂向不同砂体间切叠程度的差异结合河道砂上平底凸的沉积模式,建立了一套自然层剖面可视化综合表征模式。

2.1.1 两期切叠自然层剖面分布模式

依据上下两期河道切叠程度的差异及河道摆动导致砂体平面沉积位置的不同,将两期切叠剖面划分为3种模式。分别为 “乙”型端垂切模式(图2a)、“工”型中垂切模式(图2b)及 “凸”型全垂切模式 (图2c)。

a.“乙”型端垂切模式;b.“工”型中垂切模式;c.“凸”型中垂切模式。图2 两期切叠自然层剖面分布模式Fig.2 Distribution pattern of two-stage overlapping natural layers

上下两期河道发生切叠且在平面上沉积分布有所差异,砂体端部发生切叠的时候形成“乙”型端垂切模式;上下两期河道发生切叠且切叠程度不高,同时两期河道沉积平面分布差异不大时呈现“工”型中垂切模式;在“工”型基础上,切叠程度更高时呈现“凸”型中垂切模式。

2.1.2 三期切叠自然层剖面分布模式

三期砂体切叠自然层剖面模式较两期砂体切叠自然层更为复杂且形式更为多样化。依据砂体切叠位置的不同及切叠程度的差异,在两期切叠模式的基础上,建立三期砂体切叠自然层剖面模式,分别为端部垂切 “叠乙”型模式(图3a)、中部垂切 “王”型模式(图3b)、深度切叠 “目”型模式(图3c)及杂乱切叠的“其他”型切叠模式(图3d)。

a.“叠乙”型端垂切模式;b.“王”型中垂切模式;c.“目”型全垂切模式;d .“其他”型端垂切模式。图3 三期切叠自然层剖面分布模式Fig.3 Distribution pattern of three-stage overlapping natural layers

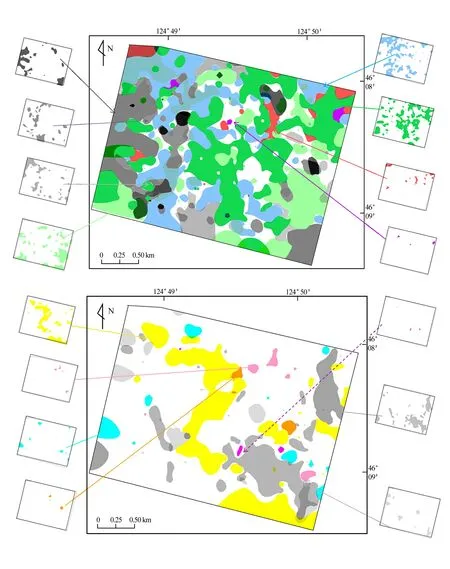

图4 自然层宏观平面叠合图Fig.4 Overlaying of natural macro layers

4期、5期砂体切叠自然层剖面形态更为复杂,表征难度较大且较2期、3期砂体叠加剖面更大。在研究区呈零星分布,向两侧延展会变为两期、3期甚至单砂体叠加剖面,这里不做单独表征分类。

2.2 自然层平面表征方法

在依据砂体叠加期次对自然层分类的基础上,运用统计学中主因素分析方法,即将自然层共归为PⅠ1、PⅠ2a、PⅠ2b、PⅠ3、PⅠ4、PⅠ1--Ⅰ2a、PⅠ2a--Ⅰ2b、PⅠ2b--Ⅰ3、PⅠ3--Ⅰ4、PⅠ1--Ⅰ2b、PⅠ2a--Ⅰ3、PⅠ2b--Ⅰ4、PⅠ1--Ⅰ3、PⅠ2a--Ⅰ4、PⅠ1--Ⅰ4共15种类型,并逐井逐层进行自然层分类统计,同时综合分析研究区构造特征及沉积模式,明晰了各类型自然层平面分布,从而通过不同期次自然层分布叠加以进行自然层平面表征,最终形成自然层宏观平面表征方法(图4a、b)。

根据自然层平面表征结果可以看出,研究区内尽管自然层垂向类型众多,但以葡Ⅰ1--2b(含2a--2b)型为主,反映这3期河道砂体之间切叠在研究区最为发育,葡Ⅰ3--4型次之,其他类型相对较少。

自然层的成因和分类非常复杂,依据砂体叠加期次,将自然层的复杂差异性进行科学合理的归一化表征,形成平面表征方法。在开发过程中,不同成因类型的自然层对流动控制作用有一定的差异性,但不同成因类别的自然层也可能对流体的控制作用相近,自然层平面表征方法的建立,为复合砂体控制流体分布及自然层内部特征的描述打下了坚实的基础,为进一步分析剩余油赋存规律提供了理论依据。

3 讨论

多期复合河道砂切叠严重,导致上下单元砂体连通,影响砂体内流体深流分布。以往单砂体内平面、垂向内部建筑结构的研究已经不能满足开发生产需要。对于这类开发区块,需对单期砂体归类合并,建立以控制流体分布的自然层为单元,整体研究,精细解剖,建立自然层表征方法,为进一步剩余油规律研究指明方向。

参照考古学中自然层概念,结合油田实际开发中沉积学规律,提出自然层定义:即自然层是一个垂向连续,横向联通的表外砂岩空间体,其中砂岩间夹层厚度≤0.4 m。

依据自然层砂厚、砂体切叠程度、测井曲线形态、垂向相叠加模式及砂体叠加期次,单井垂向上将自然层划分为5类21种。

建立自然层剖面表征方法。依据砂体间切叠位置、切叠程度和切叠形态的差异,在两期砂体切叠自然层建立端垂切模式“乙”型、中垂切“工”型及全垂切“凸”型三种模式;三期砂体切叠自然层建立端部垂切 “叠乙”型、中部垂切 “王”型、深度切叠 “目”型及杂乱切叠的“其他”切叠型4种模式。

据自然层砂体叠加期次分类模式,统计区域内所有井位15种类型自然层平面分布,明晰了各类型自然层平面分布。对各类自然层平面分布加以叠加建立自然层综合平面表征模式。砂体切叠期次越多,代表砂体之间连通关系越复杂,自然层对砂体内流体的渗流分布影响越为明显。自然层平面表征方法的建立,为复合砂体控制流体分布,自然层内部特征的描述等后续研究工作打下了坚实的基础,也为进一步分析剩余油赋存规律提供了理论依据。

4 结论

(1)自然层是一个垂向连续(砂岩间夹层厚度≤0.4 m),横向联通的表外砂岩空间体。

(2)自然层垂向上,依据自然层砂厚、砂体切叠程度、测井曲线形态、垂向相叠加模式及砂体叠加期次可以将自然层划分为5类21种。

(3)依据砂体间切叠位置、切叠程度及切叠形态,建立自然层垂向表征模式。

(4)依据砂体叠加期次建立自然层平面表征模式,其中研究区以葡Ⅰ1--2b(含2a--2b)型为主。