双低剂量CTA 检测患者颅内动脉粥样斑块对脑卒中的诊断作用

2020-05-19西大莹

张 芳,西大莹,李 松

(1 滨州市人民医院放射科 山东 滨州 256610)

(2 滨州市人民医院ICU 山东 滨州 256610)

脑卒中为一种发展迅速的脑出血性或脑缺血性疾病,具有较高病死率及致残率,近年来发病率在逐年上升。有学者认为,颅内动脉粥样斑块脱落、破裂可造成远端管腔阻塞,进而诱发脑卒中,为引发脑卒中的危险因素[1]。因此早期对患者颅内动脉粥样斑块进行检查十分重要,利于临床及时采取合理措施干预,降低脑血管疾病发生风险。近年来CT 成像技术迅速发展,CT 血管成像(CTA)成为动脉瘤、颅内动脉粥样斑块等理想检查手段。但常规CTA的X 线辐射剂量较大,对敏感性腺体器官可能有致癌风险,且碘对比剂用量较高有较大肾毒性[2]。本研究应用双低剂量CTA 检测患者颅内动脉粥样斑块,旨在探究其对脑卒中诊断价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料

从2018 年9 月至2019 年11 月期间抽取102 例脑卒中患者,以数字随机表法分为观察组及对照组各51 例。观察组男性27 例,女性24 例,年龄49 ~75 岁,平均(62.05±1.37)岁。对照组男性28 例,女性23 例,年龄50 ~76 岁,平均(62.08±1.39)岁。两组性别、年龄相比,差异不显著(P>0.05)。

1.2 纳入、排除标准

纳入标准:均符合全国第四届脑血管疾病会议中脑卒中诊断标准;患者均意识清晰、配合度较好;均签订知情同意书;研究经医院伦理委员会批准。

排除标准:因心源性疾病引发的缺血性脑血管疾病者;存在视听、言语、精神、认知、神志等多方面功能障碍者;蛛网膜下腔出血等出血性脑卒中者;临床资料不完整或丢失者;检查依从性较差者。

1.3 方法

所有患者均行CTA 检查,仪器为GE 公司生产的64层螺旋CT 扫描仪,协助患者取仰卧位,开始扫描前从正中静脉置入18 号留置针,扫描范围颅底至颅顶。参数设置:层厚、层间距均为5mm,管电流350mAs,螺距0.531,视野250mm,进床速度10.62mm/转,旋转时间为0.4s,矩阵为512×512。应用高压注射器注入对比剂碘佛醇320mg/ml,速率为5.5ml/s,之后注入0.9%氯化钠注射液40ml 进行冲管,速率与上述一致。观察组管电压为80kV,对照组为120kV,观察组碘对比剂量为50ml,对照组为100ml。

将CT扫描数据行迭代重建,层厚、层间距均为0.625mm,并传至AW4.6 工作站后处理。通过曲面重组(CPR)、容积再现(VR)等技术行多平面、多角度观察,应用外周血管软件对粥样硬化斑块性质、形态进行观察。

1.4 观察指标

分析两组斑块检出情况,根据软件将斑块分为稳定斑块(CT 值>130HU,表面光滑)、易损斑块(CT 值<50HU,表面毛糙、形态不规则)、混合斑块(CT 治60 至129HU)。采用双盲法由两名高年资影像科医师对两组影像质量进行评价,包括CRP、VR、血管边缘三项,1 分:质量差,血管边缘模糊;2 分:质量一般,血管边缘较为毛糙;3 分:质量优,血管边缘锐利。比较两组CT 容积剂量指数(CTDIvol)、有效辐射剂量(ED)、剂量长度乘积(DLP)。

1.5 统计学方法

2 结果

2.1 两组斑块检出情况分析

观察组、对照组斑块分别为66 个、68 个,观察组检出稳定性斑块28 个、易损斑块17 个、混合斑块21 个,与对照组相比差异不显著(P>0.05),见表1。

表1 两组斑块检出情况

2.2 两组影像质量评分

观察组CRP、VR、血管边缘各指标影像质量评分与对照组比较无明显差异(P>0.05),见表2。

表2 两组影像质量评分差异(±s,分)

表2 两组影像质量评分差异(±s,分)

分组 CRP VR 血管边缘观察组(n=51) 2.81±0.05 2.75±0.08 2.76±0.11对照组(n=51) 2.82±0.06 2.78±0.11 2.79±0.13 t 0.914 1.575 1.259 P 0.363 0.118 0.211

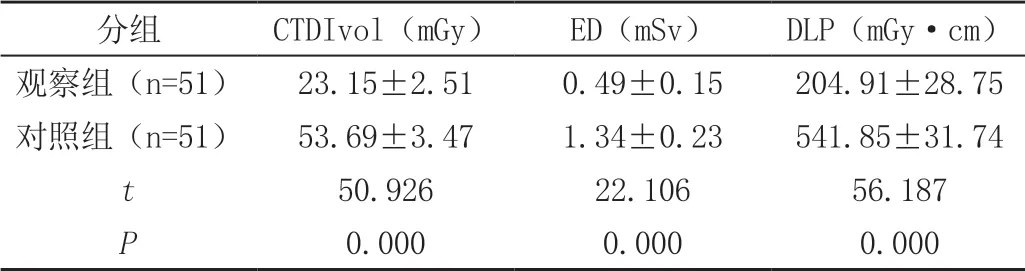

2.3 两组辐射剂量差异

观察组CTDIvol、ED、DLP 均低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组辐射剂量差异(±s)

表3 两组辐射剂量差异(±s)

分组 CTDIvol(mGy) ED(mSv) DLP(mGy·cm)观察组(n=51) 23.15±2.51 0.49±0.15 204.91±28.75对照组(n=51) 53.69±3.47 1.34±0.23 541.85±31.74 t 50.926 22.106 56.187 P 0.000 0.000 0.000

3 讨论

近年来有研究显示,粥样硬化斑块成分与缺血性脑卒中发生有一定关系,粥样硬化斑块脱落、破裂可对远端管腔造成堵塞,进而诱发脑卒中[3]。随着CT 技术不断进步,大量研究证实CTA 在血管斑块中具有较高诊断价值。CT具有扫描范围大、检测快速等优势,可一次性完成头部扫描,CTA 可对颅内动脉解剖结构及病变清晰显示,在粥样斑块等病变中诊断价值较高。

在应用CTA 扫描时,调节适当参数,尽量降低对比剂及X 线辐射剂量,可有效满足临床诊断需求。既往临床低剂量CT 扫描多通过降低管电流的方式进行扫描诊断,在临床已经得到广泛认可,但存在一定缺陷,可能会因光量子不足造成影像质量降低[4]。X 线强度和管电压平方成正比,因此与管电流相比,降低管电压可更好减少X 线辐射剂量,故本研究采用双低剂量CTA 对患者进行检测,即降低管电压及碘对比剂量。有研究显示,超过90%碘对比剂肾病为碘对比剂注射过多所致,通常认为<70ml 的碘对比剂量为相对安全剂量[5]。常规CTA 碘对比剂量多为100ml,具有较大肾毒性作用,本研究将碘对比剂量降低至50ml,可有效减轻对比剂毒副作用,进而降低碘对比剂肾病发生风险,利于提高检查安全性。

李丰章[6]研究结果显示,常规剂量组与双低剂量组检出粥样斑块情况差异不显著。本次研究结果显示,观察组共检出斑块66 块,与对照组68 块相比无明显差异,与李丰章研究结果基本一致,提示降低CTA 管电压及碘对比剂量在颅内动脉粥样斑块检测中具有较高价值。观察组CRP、VR、血管边缘各指标影像质量评分与对照组无明显差异,观察组CTDIvol、ED、DLP 均低于对照组,提示双低剂量CTA 不会影响影像质量,可降低辐射剂量及碘对比剂量,利于降低辐射及肾毒性所致风险。

综上所述,双低剂量CTA 用于脑卒中患者颅内动脉粥样斑块检测中具有较高价值,且不影响影像质量,能降低电离辐射,值得推广。