施氮量对春小麦/豌豆间作生长、AMF侵染率和春小麦产量的影响

2020-05-15薛世通董泽鹏王爱萍

薛世通,董 琦,董泽鹏,牛 帅,王爱萍

(山西农业大学 农学院,山西 晋中 030801)

麦豆间作模式历史悠久,可实现资源高效利用,并具有产量优势[1-2]。例如,小麦与豌豆间作可以显著增加小麦根际微生物数量,极显著增加小麦籽粒的千粒质量,促进小麦增产[3]。通过豆科作物的共生固氮,小麦可以互补利用间作群体中的氮素,从而降低人为的氮肥施用量,实现小麦的减肥增产。但是,氮素水平的高低会影响豆科作物的共生固氮量,土壤氮素水平较低时能够刺激豆科作物进行固氮作用,氮素水平较高时,由于“氮阻遏”效应固氮作用则无法进行。张妍等[4]研究认为,施氮水平可以调节大麦与豌豆间作系统中大麦的相对竞争力,促进间作优势的形成;秦亚洲等[5]研究表明,施氮可以提高大麦与豌豆的间作优势,在施氮量为400 mg/kg时,大麦和豌豆的间作产量相比于单作分别提高了48.5%和17.7%。丛枝菌根真菌(AMF)在自然界的分布极为普遍和广泛,能与绝大多数的陆生植物形成共生体系,提高寄主植物对矿物养分如氮、磷等的吸收,在自然生态系统和农业生态系统中具有重要作用[6]。任爱天等[7]的研究表明,AMF能够增加豆科作物的根瘤数和固氮酶的活性,增强根瘤菌的固氮效率。马放等[8]研究表明,AMF可以活化土壤中的氮元素,促进小麦生长,提高氮素利用率;崔美香等[9]的研究表明,AMF能够与小麦形成共生关系,AMF侵染处理的小麦干质量与未经过侵染处理相比差异达到显著水平。因此,科学施氮、合理调控间作群体中的种间关系,是实现麦豆间作高产的关键。前人关于施氮量对小麦的生长影响研究报道较多,但关于施氮量对麦豆间作模式下作物生长发育的影响,以及根际AMF侵染率的变化研究尚未见报道。为此,选用春小麦和豌豆进行间作,研究大田自然环境不同施氮量下春小麦与豌豆的农艺性状以及根系AMF侵染率的变化,以期为构建高产、高效、氮肥节约型麦豆间作模式提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 试验地概况及试验材料

试验于2019年3—6月在山西农业大学农作站进行,该试验地位于山西省晋中盆地东北部(112°34′E、37°25′N),海拔803 m。试验土壤为壤土,含有机质11.51 g/kg、全氮0.98 g/kg、碱解氮40.87 mg/kg、速效磷10.58 mg/kg、速效钾134 mg/kg。

供试春小麦品种为宁麦5号,豌豆品种为中豌8号。

1.2 试验设计

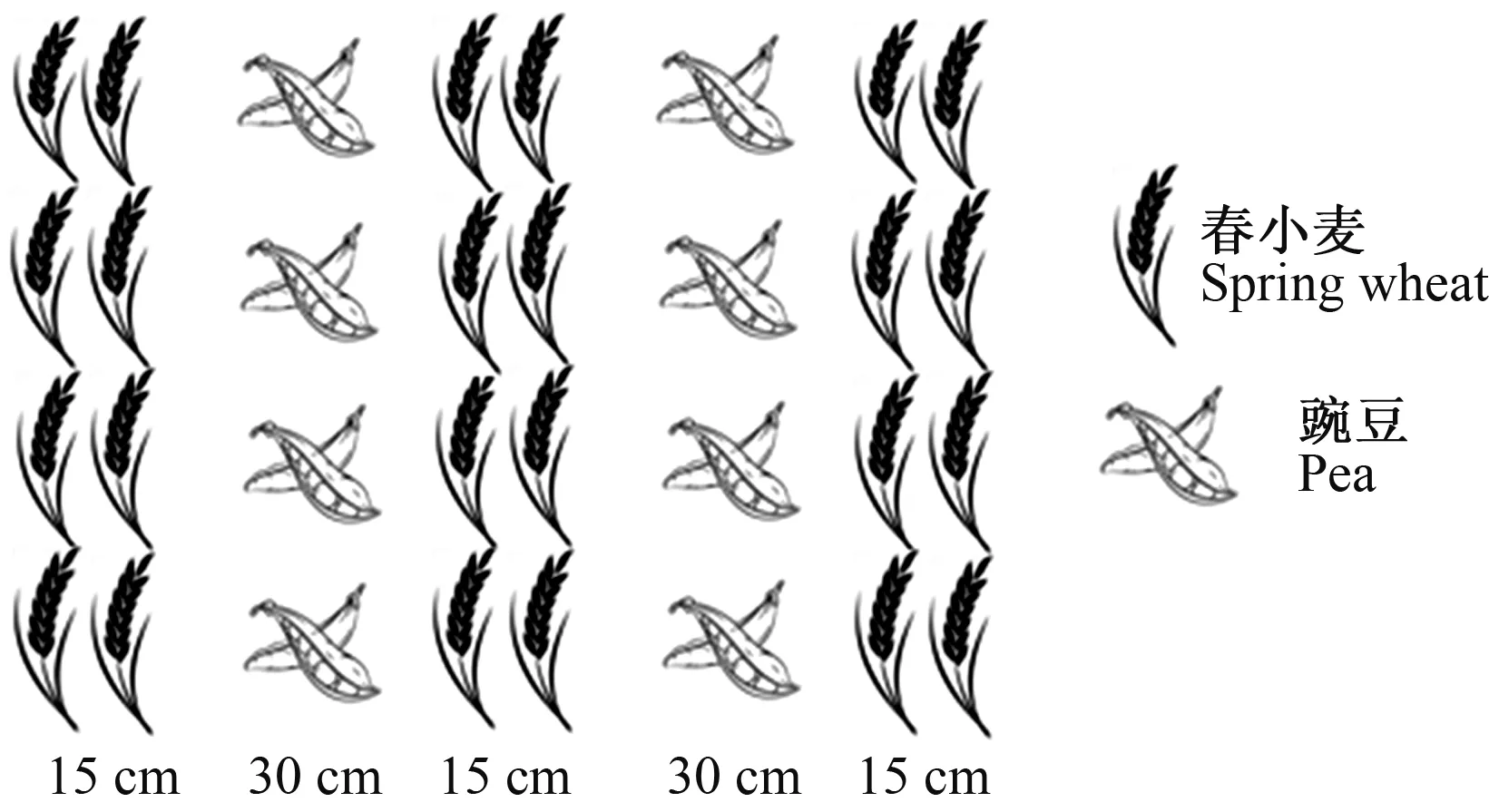

试验设置4个施氮量:0(N0)、90 kg/hm2(N1)、180 kg/hm2(N2)和270 kg/hm2(N3),N3水平为山西小麦生产的常规氮肥用量。所有氮作为基肥在播前一次性全部施入。完全随机区组设计,小区面积2.3 m×2.0 m,3次重复。2019年3月1日,采用宽窄行方式播种春小麦,宽行行距30 cm,窄行行距15 cm,在每两宽行春小麦中间作播种1行豌豆(具体如图1所示),每个小区10行春小麦间作4行豌豆。春小麦播种量为300 kg/hm2,豌豆播种量为135 kg/hm2。栽培管理同当地麦田。

图1 春小麦与豌豆间作方式Fig.1 Intercropping mode of spring wheat and pea

1.3 测定项目及方法

1.3.1 分蘖数 选择小区内长势均匀的1行春小麦,长度50 cm,加以标记,分别在苗期、分蘖期、拔节期、扬花期、成熟期调查春小麦分蘖数。

1.3.2 株高 分别在春小麦分蘖期、拔节期、扬花期、成熟期测量春小麦株高;在豌豆苗期、分枝期、开花结荚期、成熟期测量豌豆株高。

1.3.3 SPAD值 在春小麦的分蘖期、拔节期、扬花期和成熟期以及豌豆苗期、分枝期、开花结荚期、成熟期,选用手持SPAD仪分别对春小麦和豌豆植株进行叶片SPAD值测定,每个小区重复3次。

1.3.4 AMF的侵染率 在春小麦扬花期,取春小麦和豌豆的根系,采用醋酸墨水染色法进行染色[10],制作玻片,镜检观察,采用根段侵染率加权法[11]计算AMF的侵染率。

侵染率=∑(0%×根段数+10%×根段数+20%×根段数+…+100%×根段数)/观察总根段数。

1.3.5 产量 在春小麦成熟期,选取每小区1 m2内的所有春小麦植株,分别测定穗数、穗粒数、千粒质量,并测定籽粒产量。

1.4 数据统计分析

采用Excel 2016和DPS 7.05软件进行数据分析。

2 结果与分析

2.1 施氮量对麦豆间作模式下春小麦分蘖数的影响

由图2可以看出,随着生育进程的推进,4个处理的春小麦分蘖数均在分蘖期达到最高值,之后逐渐减少。在分蘖期,4个处理的分蘖数表现为N3>N2>N1>N0,其中N3处理的分蘖数达到98.1×105个/hm2;在拔节期,4个处理的分蘖数表现为N3>N2=N1>N0;扬花期,4个处理的分蘖数表现为N3>N1>N2>N0;成熟期,4个处理的分蘖数则表现为N2>N3>N1>N0。N0处理的分蘖数在每个时期始终低于其他3个处理,说明氮肥可以促进春小麦群体分蘖的形成。

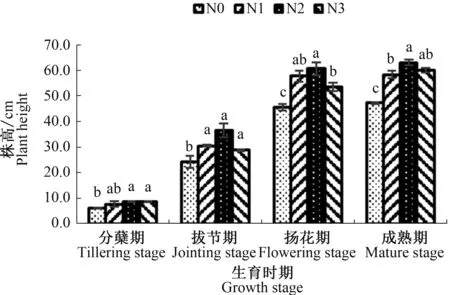

2.2 施氮量对麦豆间作模式下春小麦和豌豆株高的影响

由图3可以看出,4个生育时期,N0处理的春小麦株高均小于其他处理。在分蘖期,N2和N3处理显著高于N0处理;拔节期到成熟期,春小麦株高随着施氮量增加先增加后降低,3个施氮处理均显著高于N0处理,其中,N2处理株高最高。说明氮肥对小麦株高具有促进作用,总体上春小麦株高随着施氮量的增加先增加后降低。

不同小写字母表示同一时期不同处理间差异显著(P<0.05),下同

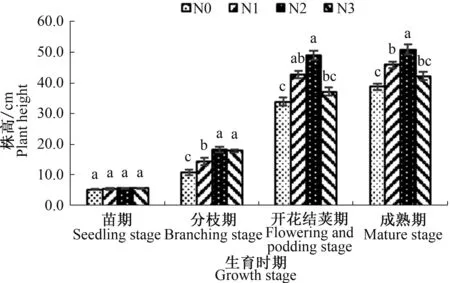

从图4可以看出,4个生育时期N0处理的豌豆株高相比其他3个处理始终处于最低。分枝期,N2处理株高最高,N3、N1处理次之,N2、N3、N1处理与N0处理间差异显著;开花结荚期和成熟期,4个处理的株高相比分枝期迅速提高,2个时期均表现为N2>N1>N3>N0,且N2、N1处理与N0处理间的差异均达到显著水平,N2处理与N3处理间的差异显著。说明氮肥的施用增加了豌豆的株高,施氮量不同促进作用不同,总体上豌豆株高随着施氮量的增加先增加后降低。

图4 施氮量对麦豆间作模式下豌豆株高的影响

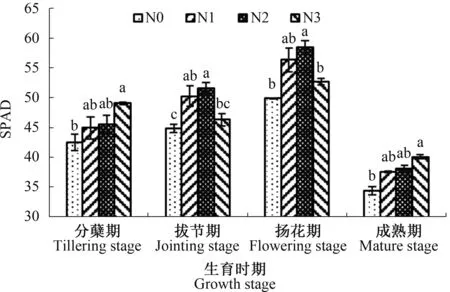

2.3 施氮量对麦豆间作模式下春小麦与豌豆叶片SPAD值的影响

叶片SPAD值反映叶片中叶绿素含量[12-13]。由图5可以看出,随着生育进程的推进,4个处理的春小麦叶片SPAD值总体上表现一致,均呈现先升后降的趋势,到扬花期达到最高,之后下降,成熟期SPAD值最低。在分蘖期,春小麦叶片SPAD值随施氮量的增加而增加,且N3处理与N0处理间差异显著;拔节期,4个处理的SPAD值表现为N2>N1>N3>N0,N2、N1处理与N0处理间差异均显著,N2处理与N3处理间差异显著;进入扬花期,4个处理的SPAD值表现同拔节期一致,也表现为N2>N1>N3>N0,N2处理与N3、N0处理间差异显著;成熟期,4个处理的SPAD值同分蘖期表现完全一致。

图5 施氮量对麦豆间作模式下春小麦叶片SPAD值的影响

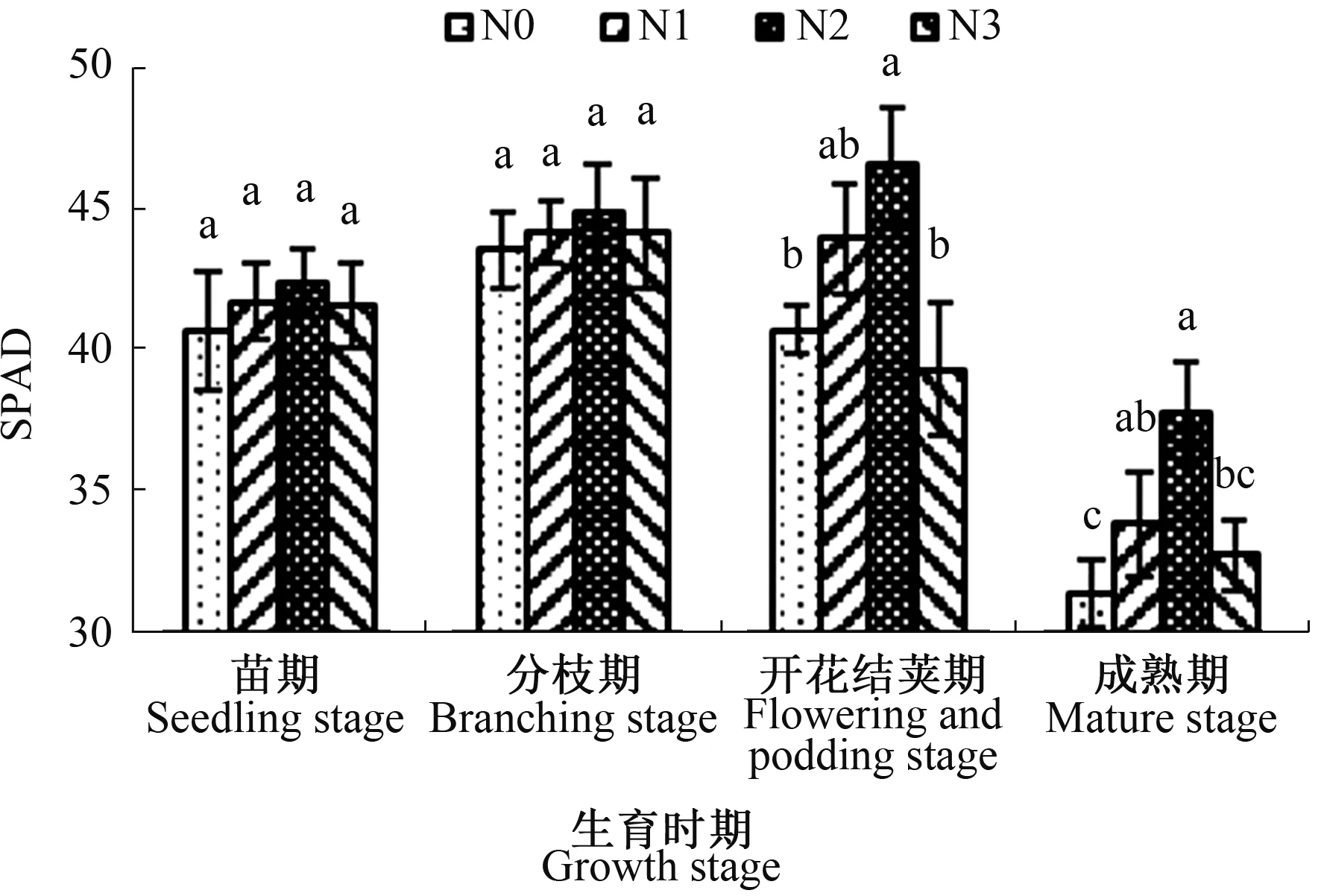

从图6可以看出,从苗期到成熟期,豌豆叶片SPAD值变化趋势一致,均随着施氮量的增加呈现先升高后下降的趋势,但N0、N1、N3处理的SPAD值到分枝期均达到最高,而N2处理则在开花结荚期达到最高,之后下降。在苗期和分枝期,豌豆叶片的SPAD值变化趋势一致,均表现为N2>N1>N3>N0,各处理之间差异不显著;进入开花结荚期,4个处理的SPAD值出现明显的差异,表现为N2>N1>N0>N3,其中N2处理分别较N0、N3处理显著提高了14.31%、18.43%;在成熟期,4个处理的SPAD值表现为N2>N1>N3>N0,N2、N1处理分别较N0处理显著提高了20.4%、7.8%。

图6 施氮量对麦豆间作模式下豌豆叶片SPAD值的影响

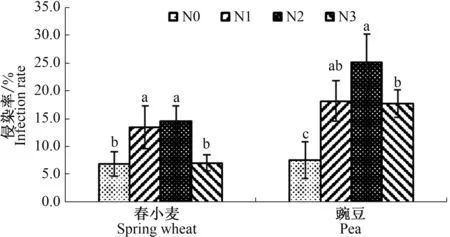

2.4 施氮量对麦豆间作模式下AMF侵染率的影响

AMF对植株根系的侵染效果可以在一定程度上反映植株对氮素的利用效率。由图7可以看出,麦豆间作模式下,春小麦和豌豆植株根系AMF侵染率均随施氮量的增加呈现先增加后减少的趋势,N2处理侵染率最高,分别为14.7%和25.3%。其中,春小麦植株根系AMF侵染率表现为N2>N1>N3>N0,且N2、N1处理与N3、N0处理间差异显著;豌豆植株根系AMF侵染率也表现为N2>N1>N3>N0,且N2、N3、N0处理间差异显著。

图7 施氮量对麦豆间作模式下春小麦、豌豆根系AMF侵染率的影响

2.5 施氮量对麦豆间作模式下春小麦籽粒产量的影响

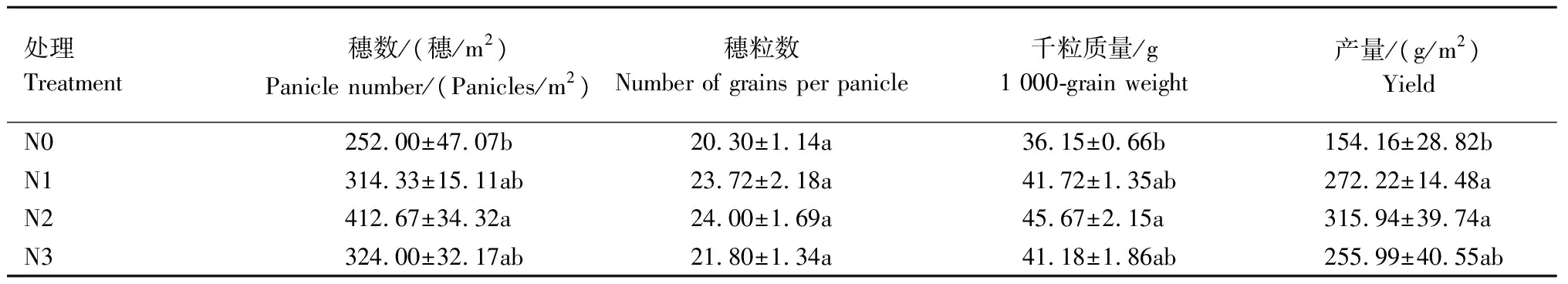

由表1可以看出,N1、N2处理春小麦产量显著高于N0处理,提高幅度分别为76.58%、104.94%,N3处理产量虽然相比N0处理提高66.05%,但差异不显著。从产量构成因素来看,N2处理的穗数和千粒质量均显著高于N0处理,但与其他处理间差异均不显著;穗粒数在不同处理间的差异均不显著。

表1 施氮量对麦豆间作模式下春小麦产量的影响Tab.1 Effects of nitrogen application rate on spring wheat yield under spring wheat intercropping with pea

注:同列数据后不同小写字母表示不同处理间差异显著(P<0.05)。

Note:Different lowercase letters after data within a column mean significant differences (P<0.05) among different treatments.

3 结论与讨论

3.1 施氮量对麦豆间作模式下春小麦和豌豆根系AMF侵染率的影响

氮肥施用量的高低会对AMF侵染率产生显著影响[14]。在本研究中,随施氮量增加,春小麦与豌豆根系AMF侵染率均表现为先升高后降低的趋势,在N2水平下,2种作物根系AMF侵染率最高。苏蒙[15]的研究表明,过高或过低的化肥施用量,都不利于菌根系统的形成;贺学礼等[16]研究不同氮水平下接种AMF对黄芪生理特征的影响,发现AMF对不同施氮水平下黄芪的生长有显著影响,适当的氮水平下AMF能够提高黄芪根系菌根侵染率,但过高的氮却抑制了AMF对黄芪根系的侵染;芮玉菡[17]分析AMF-美人蕉共生体系的氮吸收效能,发现土壤中的硝态氮浓度较低时,AMF对美人蕉根系吸收硝态氮有很大促进作用,提高约63%,但高浓度下有抑制作用,降低约7%,这与本试验的研究结果基本一致。然而,王晓英等[18]研究不同施氮水平下AMF对三叶草生长的影响,发现AMF侵染率随施氮水平的增高而降低,在高氮水平下,AMF对植物营养的贡献率几乎为0,而且抑制三叶草的生长,这与本研究结果存在一定差异,原因可能是因为不同的作物类型根际AMF对种植模式和氮肥的响应效果不同。

3.2 施氮量对麦豆间作模式下春小麦籽粒产量的影响

本研究发现,提高氮素水平可以增加小麦的穗数与千粒质量,但在氮素达到一定水平后,继续增加氮素供应,小麦的穗数和千粒质量反而有所下降,这一方面可能是因为土壤中的高氮环境影响了小麦根系对其他微量元素的吸收;另一方面可能是因为过高的氮素影响了AMF对小麦根系的侵染,降低了土壤中氮素的利用率,从而影响小麦生育后期对氮素的补充,导致分蘖的成穗率降低,籽粒的千粒质量下降,另外,高水平的氮素供应,小麦会出现贪青晚熟现象,这对小麦的千粒质量也会造成很大的影响。周苏玫等[19]研究表明,在适墒条件下施氮量从270 kg/hm2减少至195 kg/hm2,能充分发挥冬小麦旗叶功能期的光合潜力,提高籽粒产量;徐云姬等[20]分析施氮120 kg/hm2、180 kg/hm2和240 kg/hm2条件下小麦籽粒灌浆特征,发现施氮量为180 kg/hm2时可以获得高产与氮肥高效利用的效果。李彦旬等[21]研究减量施氮对春小麦籽粒灌浆特性的影响,结果表明,随施氮量的增加春小麦产量及其构成因素均呈先增后降的趋势,适当减量施氮可提高春小麦籽粒灌浆特性以及氮代谢酶活性,进而实现节肥和高产。本研究结果表明,施氮量为180 kg/hm2时春小麦籽粒产量最高,这与前人的研究结果基本一致。

3.3 施氮量对春小麦与豌豆生长状况的影响

在本试验中,N3处理属于春小麦栽培的常规施肥水平,N1、N2处理相比于N3处理来说,分别减少了66.7%、33.3%的氮肥施用量,但春小麦生长并没有因为减氮而受阻,相反,N2处理较N3处理增加了春小麦的株高、扬花期的叶片SPAD值和产量。对于豌豆,减少33.3%的氮肥施用量,同样显著提高了豌豆的株高以及叶片SPAD值。在麦豆间作模式中,豆科作物的根瘤固氮作用可以弥补土壤中部分氮素的缺失,同时,较低的氮环境又刺激了AMF对根系的侵染,AMF共生体的形成提高了系统根外菌丝的密度,增加根系侵染的概率,扩大了根系生存空间和作用范围[22],从而更好地提高了植株对氮的吸收利用效率,促进了植株自身的生长。

提高肥料效益、作物产量与减少肥料施用量成为施肥技术必须面临的问题,这也是未来高效施肥研究的重要方向[23]。针对春小麦与豌豆间作的种植模式,N2处理春小麦与豌豆的根系AMF侵染率、春小麦拔节期和扬花期的叶片SPAD值、豌豆从苗期到成熟期的叶片SPAD值及春小麦产量均最高。因此,在本试验条件下,施用氮180 kg/hm2时不仅可以起到减施氮肥的目的,而且可以使春小麦增产。