气象卫星智慧观测需求与设想

2020-05-15陈强陈晓杰汪自军张立国范颖婷王皓

陈强 陈晓杰 汪自军 张立国 范颖婷 王皓

(上海卫星工程研究所,上海 201109)

气象灾害往往具有突发性强、发展迅速、影响范围广、造成损失大等特点,传统观测手段无法了解气象灾害发生发展的全貌。气象卫星能大范围地对灾害进行宏观监测研究,特别是对于大范围、突发性的环境灾害及动态变化监测十分有利,而在台风、暴雨、闪电、沙尘、雾霾等突发气象灾害的预警和监测中,实现自主任务规划的智慧观测是应对气象业务高时效性和灾害短临预警需求的必要手段,也是多源载荷协同观测,更好的发挥卫星观测效能的必要措施。

实现自主任务规划的智慧观测是应用遥感卫星实现更高应用效能、更好应用体验的有效手段。卫星任务规划问题与卫星实际应用结合紧密,是随着卫星技术、计算机技术的发展而出现的新而复杂的现实问题。对地观测卫星任务规划作为一门新兴起的研究领域,已经得到了世界各国研究人员的广泛关注。卫星本身具有长时间、远距离、无人干预等特点,其天然地与人工智能技术紧密相连。NASA借助人工智能(AI)机器学习技术,在星系探索,目标识别等领域都取得了一定的应用成果。欧洲第一颗配备人工智能对地观测卫星φ-Sat,借助AI技术,实现高光谱仪器无云区的识别,进而只下传可使用的观测数据,提升应用效能。国内学者也提出了多项智能遥感卫星的概念,旨在通过人工智能技术,赋予卫星更多的自主智慧观测能力,提升使用效能[1-2]。

气象卫星的智慧观测旨在提升卫星应对突发灾害快速响应、自主观测和智能处理的能力,不是简单的任务重复和循环,而是更灵活更快速的任务响应和自主管理能力。结合气象卫星的观测特点和主要业务需求,通过智慧观测发挥其更高的应用效益,提供更佳的用户体验。本文从气象卫星特点和需求出发,在分析现有卫星任务规划现状和不足的基础上,开展了气象卫星基于智能识别处理的智慧观测技术的研究。

1 气象卫星特点与任务规划需求

气象卫星分为极轨和静止轨道两个运行轨道,主要应用于天气预报,灾害预警和气候监测,是目前应用效益最好的业务卫星之一。我国的气象卫星事业起步于20世纪70年代,“风云”系列气象卫星历经了40年的发展,实现了两代四型高低轨两个系列共17颗卫星的研制和发射,我国的气象卫星研制和应用已经达到了国际先进水平[3]。下一代气象卫星将朝着更智能、更高效、更及时、更精准的目标发展,而实现气象卫星智慧观测的自主任务规划技术是提升卫星效率和效益的手段,其必要性和技术优势主要体现在以下几方面。

(1)自主任务规划是应对气象业务高时效性和灾害短临预警需求的必要手段。气象预报和灾害预警要求作为其数据支撑的卫星资料数据必须及时,可以及时对重点区域进行观测,并能将数据及时的下传。这种快速响应,需要卫星必须具备自主任务规划的能力,减少地面计算区域、上注指令生成、审批发送、延时执行等带来的时间滞后。

(2)自主任务规划是多载荷协同观测,更好的发挥卫星观测效能的必要措施。气象卫星的有效载荷类型越来越丰富,观测手段和能力均大幅提升。但是,每个载荷观测能力不是孤立存在和彼此无关的,而是需要多载荷数据协同观测,实现观测数据获取种类和精度的提升,而不同载荷的协同观测和统一调度,依靠地面人工实现容易增加环节和风险。

(3)自主任务规划是适应气象卫星综合应用需求,提供更多源更高质量业务产品的必要途径。当今气象卫星探测的手段和数据越来越多源化,而数值天气预报、气象灾害防控等应用需求也迫切需要更多数据源的综合应用和分析,而不再是过去单一数据、单一产品的应用。数据和应用的综合化必然要求数据相关性和同源性,实现气象卫星自主任务规划,可以将多个载荷观测任务有机统一并灵活快速响应,提升综合应用能力。

(4)自主任务规划是实现卫星智慧观测,降低应用门槛提高用户体验的必要方式。随着航天和气象遥感事业的蓬勃发展,卫星数量和种类越来越丰富,但同时也给地面应用系统带来卫星运行管理、工作模式设计等任务量不断累加的负担。发展自主任务规划,可以解放用户在卫星常规运行维护上的压力,在应急任务中提供更友好的用户介入接口,提升用户体验和应用效果。

2 卫星任务规划现状与不足

国外在卫星任务规划领域的研究持续时间长,技术比较成熟,且相关技术已应用到一些实际的航天任务中,如美国喷气推进实验室(JPL)人工智能研究组所开发的规划系统“调度和执行程序框架”(Continuous Activity Scheduling Planning Execution and Replanning,CASPER)已成功应用到对地观测卫星(EO-1)等任务中。国内在任务规划领域的研究也取得了一定的成果,其中,中国科学院和国防科学技术大学的研究侧重于卫星任务规划,哈尔滨工业大学研究的应用平台以深空探测器为主,但据目前的公开资料显示,这些研究成果还没有在一些具体的任务上在轨实现业务化应用[4-7]。当前国内外任务规划研究主要不足体现在以下几个方面。

(1)多以低轨任务规划为主,少见高轨任务规划相关研究。卫星的任务规划都是以太阳同步轨道卫星为研究目标,主要针对低轨卫星测控和数据传输弧度非全天时可见的特点,进行设计和规划。对高轨卫星任务规划缺乏系统的需求分析、建模和算法研究、在轨应用等内容。

(2)多以地面规划任务为主,较少在轨自主规划。国内外的卫星任务规划研究主要集中在地面站驱动的工作任务设计,或者只针对非测控弧度的观测任务设计,或者主要是使用地基数据源或应用需求作为任务规划的输入,而较少涉及星上自主数据源和自主任务驱动和智慧观测。

(3)多集中研究模型算法和原理,较少在轨成功应用案例。国内的卫星任务规划研究主要集中在数学建模仿真和求解最优解,更多的停留在理论和算法研究[8],虽然也有应用案例,但几乎没有在轨投入连续业务应用,解决实际问题提升卫星应用效能的典范。

(4)多针对常规观测任务规划,少针对突发事件快速响应规划。国内外卫星任务规划更多的都是针对常规观测任务,即相对固化的工作模式,而较少针对突发事件快速响应的任务规划设计[9],对具体应用需求的满足度不够。

(5)多单星任务规划,少多星联动规划,尤其是不同轨位联合任务规划[10-11]。国内外卫星任务规划以单星自身观测任务的规划为主,较少针对多星联合观测的规划和应用,对卫星体系的观测效能提升不足。

3 风云四号自主任务规划需求与设想

3.1 自主任务规划需求分析

风云四号(FY-4)是我国第二代静止轨道气象卫星的首发星,卫星采用SAST5000三轴姿态稳定平台,相比于风云二号(FY-2)系列自旋稳定姿态控制方式,大幅提升了卫星应用效率。静止轨道气象卫星主要特点是时间分辨率高,对关注区域可实现连续跟踪观测,因此在天气预报尤其是短临灾害性天气监测和应急观测中有着突出的作用;同时也对卫星业务观测连续性、稳定性和观测效率有着较高的要求。

(1)要求卫星工作模式设计要合理,确保观测数据有效。如成像辐射计要根据实际的应用需求,进行全圆盘、中国区域和小区域模式观测;同时还要进行必要的定标、定位观测任务,确保数据的有效性和可用性。

(2)要求各观测任务尽可能的无缝衔接,提升卫星使用效率;要尽可能的让卫星的观测任务连续,最大化的发挥卫星应用时间;各个任务之间时间缝隙接近于0。

(3)为了应急观测和临时突发任务,要求卫星具有更好的灵活性。气象灾害具有时间突发性和地点随机性,而灾害的提前预警和实时监测,都对卫星数据服务要求非常高。要求卫星机动灵活,工作任务可随时应急响应,可随时对某个特定区域进行加密观测。

(4)气象卫星的应用具有综合性的特点,既包括应用领域的综合,也包括数据源的综合;同一卫星不同观测数据,甚至不同时刻、不同定点位置、不同轨道的卫星观测数据都需要综合应用,才能发挥更好的效能,其发挥的是1+1>2的应用效果。

3.2 自主任务规划技术路线与设想

3.2.1 星上强对流区智能识别观测

1)需求分析

FY-4同时装载了多通道扫描成像辐射计和闪电成像仪两台光学成像类有效载荷。按照A星在轨运行模式,辐射计以每15 min为一个周期,主要进行全圆盘成像和中国区域成像,成像范围相对固定,还根据地面需求增加小区域连续观测任务。同时以15 min为周期进行用于定位的恒星敏感任务和定标任务。

多光谱成像获得的云图、水汽、亮温等综合定量遥感信息与闪电信息有机融合在强对流等短临灾害性天气预报中具有很高的综合应用价值。闪电往往是强对流发生的指示剂,星载闪电成像仪获取的云顶闪电信息,一般提前于云-地间的闪电发生10~20 min,因此闪电监测结果可以作为强对流发生区域的识别标志,在辐射计的任务规划中,特别是区域加密任务规划中,可以将闪电发生密集区,作为区域观测任务规划的依据。

2)技术路线和实施方案

星上处理器根据闪电事件在轨实时检测闪电事件(EVENT)数据,进行虚警滤除、事件聚类处理工作,根据多时间叠加处理结果,提供给辐射计强对流闪电发生区域,实现辐射计区域成像的自主任务规划(见图1)。具体步骤如下:

(1)数据缓存和解包,根据科学源包解出发生闪电强度和位置数据。

(2)虚警滤除算法,包括重复闪电事件合并、杂光虚假事件滤除、饱和溢出或信号暂留造成虚假事件滤除、击穿轨迹滤除、太阳反射噪声滤除、散粒噪声滤除、探测器噪声和杂光虚警滤除等。

(3)闪电聚类算法,利用多包信息进行位置聚类和时间聚类分析,识别出强对流发生区域。

(4)经筛选后,将闪电发生区域位置角度信息,作为下一周期辐射计区域观测的选择依据。

图1 强对流区智能识别流程Fig.1 Intelligent identification processing of strong convection zone

3.2.2 无云区智能观测

1)需求分析

大气垂直探测仪主要进行大气温湿度廓线探测,根据在轨应用情况,其在有云区的探测数据没有太大的应用价值。中国气象局地面应用系统在进行FY-4(01)星的任务规划时,利用自主研发的全球/区域同化数值预报系统(Global/Regional Assimilation PrEdiction System,GRAPES)预报场数据进行无云区识别,地面规划并上注指令,使大气垂直探测仪在轨进行无云区的区域观测任务。该类尝试可有效提升仪器应用效率,发挥更高的应用效能。

FY-4后续星将依据此思路,利用每15 min一幅的辐射计全圆盘观测多光谱数据,实现星上云识别,并将识别结果提供数管作为探测仪任务规划的依据。即可自主进行探测仪区域探测任务规划,提升效能。

2)技术路线和实施方案

星上处理器根据辐射计多光谱云图数据,进行云区的粗判,并将非云区结果提供给数管,作为探测仪区域探测的依据(见图2)。具体步骤如下:

(1)观测数据提取,提取出固定区域(全圆盘或中国区)单通道或多通道图像数据。

(2)根据单通道或多通道数据,进行阈值分割,计算出云区和非云区。

(3)对非云区进行聚类和筛选,按照固定大小区域输出。

(4)经筛选后,将符合条件的非云区,作为下一观测周期探测仪区域观测的选择依据。

图2 无云区智能观测流程Fig.2 Intelligent observation processing for clear zone

3.2.3 智能管理与规避观测

1)需求分析

第二代地球静止轨道气象卫星FY-4首次采用三轴姿态稳定平台,实现对地观测;相比于自旋稳定平台,该平台下对地成像存在午夜前后太阳光直射视场造成成像干扰问题,卫星和载荷工作模式设计要考虑日蚀时刻(可能包含春秋分附近日期以及常规午夜时刻)太阳规避策略。常规的太阳规避策略可以通过地面的任务规划来实现,但该方法的问题主要是针对午夜太阳入侵可能造成的损伤风险防范不足,万一地面参数临时出现错误等,可能造成无法挽回的损失。另外,星上自主任务规划后,也需要星上自主考虑太阳规避的问题。

2)技术路线和实施方案

(1)在轨任务规划时的自主角度规避。在进行光学遥感仪器扫描或指向角度的任务规划时,需要对该角度范围内是否会引起太阳入侵仪器现象进行判断。如果达到引起太阳规避的条件,则需要对任务中的观测角度进行缩小范围或指令任务拆分,如辐射计全圆盘成像时某些角度判断应进行规避,则需要缩小该区域的扫描范围。采用缩小范围而不是取消该条指令的好处是可以最大限度的进行有用区域的观测,也避免仪器非必要的损伤。

(2)双重在轨太阳防护策略。除了任务规划时的自主规避设计外,为了防止算法误差、仪器执行错误等风险,还需要进行双重的在轨太阳保护策略,防止意外发生。具体如下:①成像辐射计在轨成像期间,为保证仪器内部光路、探测器等关键部位的使用安全,当太阳中心与仪器视轴夹角小于某个指定角度时进行太阳规避。判断扫描镜的实时转角,当转角范围满足规避条件后,即停止当前进行的扫描成像,规避到固定安全位置;②太阳入侵期间成像,根据仪器各波段的能量值,确定参考波段(可以为单一波段,也可为多波段),当参考波段的能量达到饱和时,认为该时刻太阳入射角为成像影响角度。角度的确定可以通过使用二维扫描镜做小区域扫描逐渐逼近太阳的方式确定(见图3)。

图3 智能管理与规避观测流程Fig.3 Processing of intelligent management and sun-avoid observation

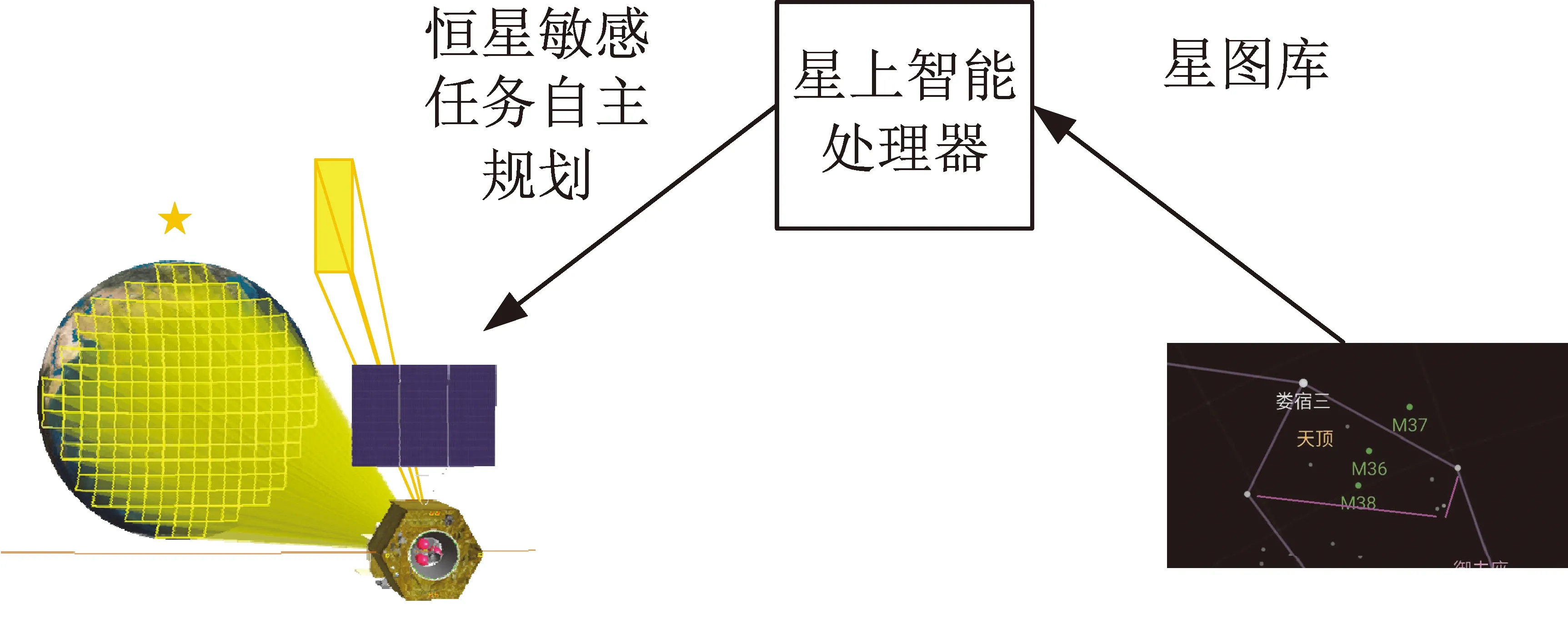

3.2.4 智能识星定位

1)需求分析

有效载荷除了正常的对地成像任务和定标任务外,为了实现高精度定位,解算载荷光轴指向与姿态基准的关系,推算热变形参数等,还需要进行载荷恒星敏感任务的规划。地面规划主要依据卫星姿态和轨道以及已知的星图信息,进行恒星预报并上注位置信息,实现载荷任务规划。而用于恒星预报的各类信息,包括轨道、姿态等,均从星上获取,只需辅助已知的星图信息,即可实现自主恒星预报和任务规划。通过自主恒星敏感任务规划,可以减少地面指令上注量,缩短星图预报周期,提高用户使用体验。

2)技术路线和实施方案

星上计算机根据当前实测的轨道、姿态信息,结合已知星图信息,综合计算预报六等星以上星点位置,并将该位置作为下一时刻辐射计、探测仪恒星敏感任务规划的指向角度(见图4)。具体步骤如下:

(1)计算机根据轨道根数、姿控信息包中的姿态信息,搜寻并预报一定时间范围内(15 min)卫星视场范围内的六等星以上的恒星信息。

(2)根据搜寻和计算结果输出可用于下一周期恒星敏感任务的角度。

(3)根据星等级别、太阳规避判断等进行筛选和排序,输出最优的3颗星作为观测目标。

(4)将符合条件的恒星,作为下一观测周期辐射计、探测仪恒星敏感任务的选择依据。

图4 智能识星定位流程Fig.4 Processing of intelligent star positioning

4 结束语

为了更好地发挥气象卫星在轨应用效能,提升对灾害性天气监测、预报和预警能力,后续气象卫星需实现自主任务规划的智慧观测,即要求实现实时观测和数据及时的下传。卫星具备智慧观测的能力后,将大幅减少地面区域计算、上注指令生成、审批发送、延时执行等带来的时间滞后,提升卫星效率和效益。本文结合数值天气预报和短临天气预报等业务服务需求,提出了包括强对流区智能识别、无云区智能观测、智能识星定位、智能管理与规避防护等智慧观测技术的设想和技术途径。通过气象卫星智慧观测可有效提升卫星应用效能,更好地发挥气象卫星数据服务能力和质量。开展气象卫星智慧观测需求和智能决策与任务规划技术研究,强化在轨卫星不依赖于地面运控干预即可实现任务闭合的能力,逐步实现卫星系统在轨智慧响应、自主运行、自主观测,具有较高应用价值。