莫莫格湿地土壤微生物量碳动态及与酶活性的关系1)

2020-05-13于秀丽

于秀丽

(白城师范学院,吉林省·白城,137000)

湿地土壤碳的变化对全球碳循环和碳平衡都有着显著影响。土壤微生物量碳(MBC)是指土壤中体积<5×103μm3活的细菌、真菌、藻类和土壤微动物体内所含的碳[1],是土壤养分转化的活性碳库或源,是反映土壤微生物活性大小的总体指标之一[2],也是反映土壤质量的重要指标。很多研究表明,植被类型、根系生物量、土壤有机质的输入、腐殖质含量、水分条件、土壤温度和湿度等都是影响湿地土壤微生物量碳剖面分布和季节变化的主要因素[3]。作为土壤活性碳的一部分,微生物量碳虽小但却是土壤养分转化的活性碳库或源,在土壤有机质分解和C、N、P、S等养分循环过程中起到重要的作用[4]。土壤酶是土壤生物化学过程的主要调节者[5],广泛存在于土壤中,是土壤的组分之一,也是存在于土壤中的生物催化剂,主要来源于土壤中动物、植物和微生物细胞的分泌物及其残体的分解物[6],因此土壤酶活性和土壤微生物量关系密切。土壤酶在不同水分状况下其酶促反应的条件不同,继而影响酶活性的大小。因此研究湿地土壤微生物量碳的动态变化及与酶活性之间的关系,对了解湿地碳转化循环过程具有重要的科学意义。

1 研究区概况

本研究区选在莫莫格自然保护区内(45°42′N~46°18′N,122°27′E~124°4′E),属于松嫩平原内陆盐沼湿地。嫩江与洮儿河在保护区境内相汇形成星罗棋布的泡沼、湖泊。其周边土壤以草甸土为主,土壤有不同程度的沼泽化现象,盐碱化程度高。该区属温带大陆性季风气候,降水稀少且集中在7、8月份,但蒸发极其强烈。保护区有二龙涛河和呼尔达河两条季节河,其中自北向南流动的二龙涛河是保护区西部的重要水源,但因近些年河水水量极少,目前,引嫩入白工程对区内地表水补给起到了极大作用。

2 材料与方法

2.1 土壤样品的采集与处理

在莫莫格自然保护区无人干扰带内,由于地形条件和水文条件的分异,植被与土壤依次分化为:地表常年积水的芦苇沼泽,土壤类型为泥炭沼泽土(从土壤剖面看,其表层有薄层的半泥炭化土层,地下10~60 cm为腐殖质层,60 cm以下为潜育层);地表季节性积水的芦苇-羊草沼泽化草甸,土壤类型为沼泽化草甸土(该土壤剖面显示在地表0~30 cm为腐殖质层,30 cm以下出现潜育层);土体只受地下水浸渍,地表无积水的混有羊草的湿草甸,土壤类型是草甸土(该土壤在地表0~10 cm为腐殖质层,10 cm以下出现潴育层)。

以上述3个具有代表性的湿地土壤类型为研究对象,分别选择3处检测样地:芦苇泥炭沼泽土样地,选择在多年生芦苇生长处,地表水面水深5 cm的地段,即位于芦苇泡沼的边缘;由此向外约10 m的地带为沼泽化草甸土样地,地势高于淹水芦苇约30 cm,为芦苇沼泽与湿草甸的过渡区域,雨季地表经常过湿,时有积水;再向外约10 m处为湿草甸区的草甸土样地,地势高于淹水芦苇约80 cm,植被为混有羊草的湿草甸,地表常年无积水现象。

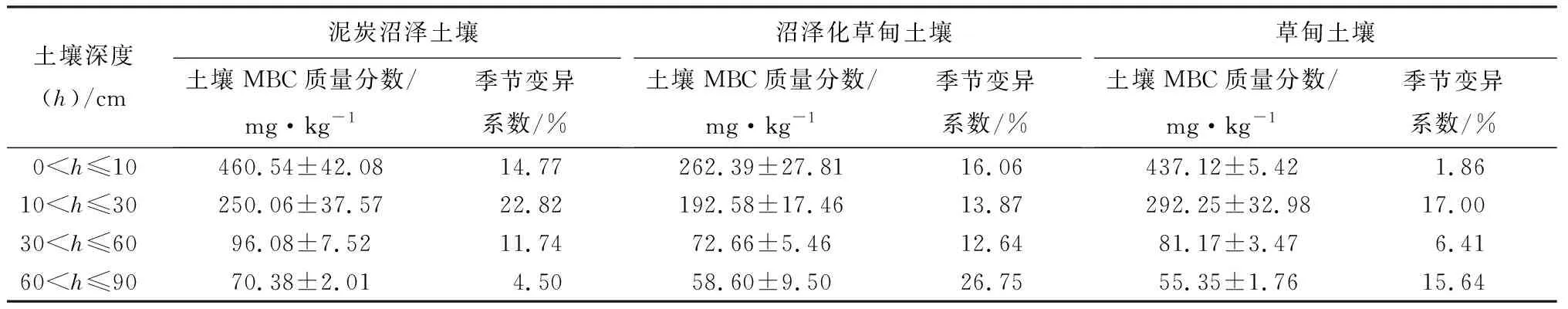

在芦苇泥炭沼泽土、芦苇-羊草沼泽化草甸土和羊草草甸土每一样地内各选取3个平行样点,5、7和10月份的每月中旬采集湿地土壤样品。每一样点都按土壤剖面(h)0 本研究主要对土壤微生物量碳和Fe2O3还原酶、过氧化氢酶、蔗糖酶和酸性(中性、碱性)磷酸酶等6种土壤酶进行了测定和分析。土壤微生物量碳的测定采用氯仿熏蒸-K2SO4浸提法[7],即称取熏蒸和未熏蒸的新鲜的土壤(10 g)分别用0.5 mol/L的K2SO4溶液(40 mL)浸提30 min,用TOC-VCPH仪测定浸提液有机碳的质量分数;土壤的微生物量碳(MBC)利用熏蒸和未熏蒸样品浸提出的有机碳差值,带入公式MBC质量分数=有机碳差值/0.38(mg/kg)计算获得。Fe2O3酶活性的测定采用紫外分光光度法[8],过氧化氢酶活性的测定采用紫外分光光度法[8],蔗糖酶活性的测定采用3,5-二硝基水杨酸比色定糖法[8],磷酸酶活性的测定采用磷酸苯二钠比色法[8]。 采用SPSS 13.0和Microsoft Excel 2010统计分析软件进行数据处理。 芦苇泥炭沼泽土(PA)、芦苇-羊草沼泽化草甸土(P-L)和羊草草甸土(LC)3种类型湿地土壤微生物量碳(MBC)质量分数分别为(219.27±39.20)、(146.56±21.61)、(216.47±33.08)mg·kg-1,表现为泥炭沼泽土和草甸土的土壤MBC相对较大,而干湿交替比较明显的沼泽化草甸土的土壤MBC较小。 3.1.1 湿地土壤MBC的剖面分布 从总趋势看,湿地土壤MBC随土层深度的变化表现为从表层至深层,随着土层深度的增加湿地土壤MBC逐渐降低,这与易志刚等研究结果[9]一致。土壤表层至深层湿地土壤MBC垂直变异系数分别为76.01%(PA)、62.35%(LC)和76.46%(P-L)。从表1可以看出,湿地土壤MBC垂直变化非常明显,尤其是10 cm 表1 3种类型湿地不同季节土壤MBC垂直分布 注:表中数值为平均值±标准差。 3.1.2 湿地土壤MBC的季节变化 从湿地土壤MBC的季节变化特征看,泥炭沼泽土中,除30 cm 表2 3种类型湿地不同土层土壤MBC季节变化统计分析 注:表中土壤MBC为平均值±标准差。 比较3种类型湿地土壤MBC的季节变化,变异系数分别为泥炭沼泽土15.47%、沼泽化草甸土15.29%和草甸土6.32%,泥炭沼泽土和沼泽化草甸土壤MBC的季节变化比较明显,草甸土壤MBC的季节变化最弱。如表2所示,泥炭沼泽土4个土层土壤MBC从表层至深层其季节变异系数分别为14.77%、22.82%、11.74%、4.50%,说明泥炭沼泽土表层季节变化比深层更明显。沼泽化草甸土4个土层土壤MBC从表层至深层其季节变异系数分别为16.06%、13.87%、12.64%、26.75%,说明沼泽化草甸土各层土壤MBC的季节变化都比较明显。草甸土4个土层土壤MBC从表层至深层其季节变异系数分别为1.86%、17.00%、6.41%、15.64%,变化规律不明显,总体上看草甸土壤MBC的季节变化比较弱。 3.2.1 土壤酶活性的垂直分布 3种类型湿地土壤,蔗糖酶活性在沼泽化草甸土最高,而其它5种土壤酶活性在泥炭沼泽土最高;过氧化氢酶和碱性磷酸酶在草甸土最低,而其它4种酶活性在沼泽化草甸土最低。从土壤酶的剖面分布看,随着土层深度的增加,6种土壤酶活性均呈下降趋势,这与很多学者研究结果一致[10-13],且垂直变异显著,蔗糖酶与Fe2O3还原酶垂直变异系数分别达90.71%、49.38%,3种磷酸酶垂直变异系数为20.12%~35.31%,过氧化氢酶垂直变异系数最低,为10.33%。 3.2.2 土壤酶活性与土壤MBC的相关性 分别将不同类型湿地土壤的同一测试指标混编为一组数据,进行相关分析,结果为土壤酶活性与土壤MBC呈显著正相关关系,尤其是Fe2O3还原酶(R=0.781,P<0.01)、蔗糖酶(R=0.794,P<0.01)、酸性磷酸酶(R=0.713,P<0.01)和中性磷酸酶(R=0.637,P<0.05)。 对比3种类型湿地土壤微生物量碳和6种酶的关系,结果显示:泥炭沼泽土壤MBC与过氧化氢酶呈负相关,与其它5种酶呈正相关,但只与蔗糖酶呈显著相关(R=0.967,P<0.05)。沼泽化草甸土壤MBC与6种酶均呈正相关性,但只与Fe2O3还原酶呈显著正相关(R=0.972,P<0.05)。草甸土壤MBC与6种酶也均呈正相关性,但与蔗糖酶(R=0.990,P<0.01)和过氧化氢酶(R=0.957,P<0.05)呈显著正相关性。 本研究中湿地土壤微生物量碳与土壤酶活性尤其是与Fe2O3还原酶、蔗糖酶、酸(中)性磷酸酶有很强的正相关关系,这与万忠梅[14]研究结果一致,表明湿地土壤酶活性与微生物量碳的关系非常密切。 表3 3种类型湿地土壤酶与土壤MBC之间的相关性 注:** 在0.01水平上相关(双尾检验);*在0.05水平上相关(双尾检验);n=12。 土壤MBC的垂直分布和季节变化会受到多种因素的影响,如温度、土壤水分、土壤pH、有机质含量、植被类型、凋落物多少、根系生物量等[15]。温度对微生物量碳影响的研究结果各有不同,有的研究发现温度升高土壤微生物量碳含量增加且微生物活性增强[16-17],也有认为当土壤温度较高时泥炭土壤中微生物量碳呈降低趋势[18];有研究表明淹水状况下土壤微生物量很高而干湿交替会显著降低土壤微生物量[19-20],微生物量碳与土壤水分含量呈显著的正相关关系[21]。还有研究发现,土壤微生物量碳与土壤温度之间具有显著的负相关关系而与土壤湿度之间没有显著相关关系[22]、土壤微生物生物量与土壤水分呈显著相关关系,但与土壤温度相关性不显著[23]。 本研究中3种类型湿地土壤微生物量碳的垂直变化也表现出从表层向深层逐渐递减的规律,与许多学者研究结果一致。这可能是因为湿地表层凋落物的数量大,土壤中有机质丰富,植物根系活动强烈,为土壤微生物提供了更多的能源基质,增加了微生物生物量,有利于土壤微生物的生长和繁殖而导致。研究区属于盐碱湿地,土壤呈碱性,对微生物量的积累有促进作用的真菌数量极少,微生物以细菌和放线菌为主,但细菌和放线菌对微生物量碳影响不大[21,24],因而盐碱度很高深层土壤MBC很低。 从季节变化来看,泥炭沼泽土的土壤MBC的季节变化从大小到为5月份、10月份、7月份,且在表层更为明显。这种变化可能是因为5月份正值植被快速生长期,气温回升和土壤条件适宜湿地植物根系的新陈代谢,且湿地表层根系发达、凋落物多,又为土壤微生物提供了丰富的营养源,再加上在冬季大量死亡的土壤微生物为存活微生物的生长和繁殖提供了有效基质,因而湿地土壤MBC在5月份尤其是表层土壤中达到最大值;7月随着降水和引水量的增多,土壤含水量达到饱和,土壤呈还原状况,抑制了土壤微生物的新陈代谢,湿地土壤MBC最低;到10月初植物根系分泌物和脱落物不断增加,逐渐增多的有机物加速了微生物的自身合成代谢,使湿地土壤MBC增加。对于沼泽化草甸土来说,5月份时因土壤干湿交替影响了微生物生物量及其活性,加速了土壤微生物体的分解,造成5月份湿地土壤MBC最低;随着气温的升高,7月份植物生长茂盛根系发达导致土壤微生物活性和数量增加,湿地土壤MBC增加;10月初植物进入衰亡期,凋落量大量增加,使土壤中有机质增多并增加了微生物数量,同时随着温度降低微生物活性下降,被微生物固持的营养物质开始增加,最终表现为湿地土壤MBC也增加。草甸土壤水分季节变化弱,且地表凋落物和植物根系稀少,供给植物生长所需营养物质的作用小,使其土壤中营养的季节变化很弱,因而草甸土的土壤MBC季节变化不明显。 分析3种类型湿地土壤MBC差异的原因,与植被类型、土壤环境都有直接关系,湿地土壤微生物量碳的分布与有机质输入的数量和质量有关,不同的植被输入到土壤中的有机碳量以及枯落物的质量有很大差异,直接影响湿地土壤MBC的变化;不同土壤含水量和土壤pH值的不同也导致湿地土壤MBC的不同。3类湿地比较:芦苇泥炭沼泽地表常年积水,稳定的水淹环境有利于厌氧微生物的生存和繁殖,芦苇生长茂盛,最大生物量时期植株高1.5~2.0 m,地表凋落物和根系分泌物量多,土壤微生物大量繁殖且活性增强,便于凋落物的分解及腐殖质形成,促进了有机质积累,导致土壤微生物量碳升高;羊草草甸地表湿润无积水,土壤密度较小、通气性好,有利于好氧微生物的生长繁殖,多年生羊草最大生物量时期植株高25~35 cm,其残根大量分布在土壤中,导致草甸土壤有机碳密度较高,土壤微生物可利用的碳源增加,积累的微生物碳也增加;而芦苇-羊草沼泽化草甸地表季节性积水,不稳定的水分变化能够引起土壤微生物量碳的快速转换,导致土壤微生物量碳损失,土壤微生物量的多少可能与土壤pH值也有一定的相关性。本研究区土壤pH值在8.30~10.73,从表层至深层沼泽化草甸土壤pH值(10.73~9.79)明显高于草甸土壤pH值(8.44~10.31)和泥岩沼泽土壤pH值(8.30~10.28),较高的土壤pH不利于土壤微生物的生长繁殖,严重制约了土壤微生物的数量和活性,从而使土壤有机碳的积累能力减弱,导致沼泽化草甸土壤微生物量碳最低。以上可以看出,影响3种类型湿地土壤MBC变化的主导因素明显不同,这与周智彬等研究结果一致,可以说,湿地土壤微生物量碳分布是气象因子和土壤因子共同作用的结果[25]。 土壤酶活性与土壤中有机物的含量及其物质组成相关,有机质可以作为土壤酶的底物,又可以为微生物的繁殖和生长提供碳源,因此有机质的含量影响着酶活性的高低[26]。土壤酶参与了土壤活性有机碳的分解和转化过程,土壤酶与土壤微生物以及土壤活性有机碳等理化性质之间存在着不可分割的关系[27]。本研究表明随着土壤深度的增加,土壤酶活性呈下降趋势,这主要是由于植被枯落物大量覆盖在土壤表层,积累了较多的有机残体和腐殖质,微生物在丰富营养源的供应下生长旺盛,代谢活跃,提高了表层土壤酶的活性。随着土壤剖面的加深,土壤有机质含量降低,地下生物量下降;同时土壤温度降低及土壤通气性能和水分的变化,导致微生物繁衍受到抑制,进而降低了土壤酶的活性。从土壤微生物量碳与土壤酶活性之间的相关性来看,土壤酶活性和土壤微生物量碳关系密切[28]。研究中土壤蔗糖酶和Fe2O3还原酶与土壤MBC呈显著正相关关系,说明这2种酶受土壤有机质、土壤微生物量以及土壤理化性质影响较为明显;尤其是在水分状况相对稳定的泥炭沼泽土和草甸土中,土壤MBC与蔗糖酶呈极显著相关,说明在土壤中蔗糖酶参与碳水化合物转化的强度很大。而作为一种专性较强的氧化还原酶类[9],Fe2O3还原酶在干湿交替的沼泽化草甸土中与土壤MBC关系更为密切。 3种类型湿地比较,沼泽化草甸土壤MBC明显低于泥炭沼泽土壤和草甸土壤。 湿地土壤MBC垂直变化规律为随土层深度的增加而逐渐降低,且垂直变化非常明显。泥炭沼泽土壤MBC季节变化最大,最高值出现在5月,最低值出现在7月;而沼泽化草甸土和草甸土壤MBC最高值出现在10月,最低值出现在5月;草甸土壤MBC季节变化微弱。 湿地土壤酶活性随着土层加深呈下降趋势,且垂直变异显著。 除泥炭沼泽土壤MBC与过氧化氢酶呈负相关,土壤酶活性尤其是与Fe2O3还原酶、蔗糖酶、酸(中)性磷酸酶均与土壤MBC呈显著正相关性。泥炭沼泽土壤MBC与蔗糖酶呈显著正相关,沼泽化草甸土壤MBC与Fe2O3还原酶呈显著正相关,草甸土壤MBC与蔗糖酶和过氧化氢酶均呈显著正相关性。2.2 测定方法

2.3 数据处理

3 结果与分析

3.1 湿地土壤微生物量碳动态变化

3.2 湿地土壤酶活性的垂直分布及与土壤MBC的相关性

4 讨论

5 结论