大功率激电在铅锌矿勘查中的应用

——以辽宁省岫岩县王家堡子铅锌多金属矿为例

2020-05-12时彬

时 彬

辽宁省地质矿产调查院有限责任公司,辽宁 沈阳 110031

0 引言

辽宁省岫岩县王家堡子铅锌多金属矿位于辽东—吉南裂谷带西端、青城子—许屯铅锌矿带上。20世纪80年代有关单位在本区做了1∶20万和1∶5万区域地质调查、1∶5万航空磁测、1∶20万区域重力测量与1∶20万水系沉积物测量工作。基础地质研究工作程度较高,但其与成矿作用关系、古元古界变质地层的含矿性、含矿建造、后期变质变形与成矿的关系问题研究相对不足。大功率激电是较为成熟的物探方法,本次项目针对石英脉型铅锌矿采用激电中梯测量装置,但仍受到石墨矿化层的干扰。通过激电成果区分矿与非矿,为地质研究提供物探依据。

1 地质背景

1.1 地层

区域内出露地层主要由老至新主要有古元古界(Pt1)、中生界(Mz)、新生界(Kz)。本区以古元古界辽河群为主(图1)。

图1 工作区地质图Fig.1 Geological map of work area1.洪积扇;2.大理石;3.变粒岩;4.浅粒岩;5.二长花岗岩;6.碱长花岗岩;7.伟晶岩; 8.石英脉;9.矿化蚀变带;10.压性断裂;11.激电线号;12.激电点号;13. 激电测线

1.1.1 古元古界辽河群

古元古界主要为辽河群(Pt1lh),广泛分布于苏子沟地区。自下而上划分了5个组级地层单位,但本区缺失浪子山组。辽河群为变质地层,原岩是以沉积岩为主的火山-沉积岩建造,属裂谷型沉积产物。在古元古代末期辽河运动(吕梁运动)发生区域动力热流变质作用,变质程度达到低绿片岩相至低角闪岩相。

(1)里尔峪岩组(Pt1lh1lr):里尔峪岩组分布面积较广,主要分布于工作区东部及东南部,在工作区北部呈零星分布。该组下部为浅粒岩、变粒岩夹白云质大理岩,中部为绢云变粒岩、二云片岩,上部为浅粒岩、变粒岩、二云片岩,顶部有一层含锰石英方解大理岩。其原岩组合为一套变质酸性火山岩-砂岩-泥质岩含硼建造及碳酸盐岩建造,为硼、硫等矿产重要含矿层位。

(2)高家峪岩组(Pt1lh2g) :该组分布与里尔峪岩组相同。层序为下部二云片岩、含榴二云石英片岩、黑云片岩、千枚岩,中部为方解(白云)大理岩,上部为碳质、泥砂质板岩夹含碳质石英方解大理岩。地层厚371~557 m,碳质板岩中含微古植物化石。其原岩组合为一套变质含碳泥质岩-砂岩-碳酸盐建造及变质酸性火山岩-泥砂岩建造,为铅、锌矿产重要含矿层位。

(3)大石桥岩组(Pt1lh2d):广泛发育在研究区的西北部及东部。该组发育完好,岩相稳定。自下而上划分为三个岩段:一段为条带状方解大理岩夹透闪岩、透闪透辉岩;二段为二云片岩、十字蓝晶二云片岩、石榴十字黑云片岩、黑云变粒岩夹条带状方解大理岩;三段主要为白云质大理岩夹巨厚层菱镁矿。该组厚度1 054~3 890 m,其原岩组合为一套碳酸盐岩-泥质岩建造及含菱镁和滑石镁质碳酸盐岩,为铅、锌、菱镁、滑石、岫玉等矿产重要含矿层位。

(4)盖县岩组(Pt1lh2gx):盖县组以岩相稳定、厚度大和分布面积广为特征,主要分布在研究区的中部。盖县组自下而上可分为三个岩性段:一段为矽线二云片岩夹二云变粒岩、黑云变粒岩;二段为十字二云片岩、矽线十字二云片岩夹石英岩;三段为硬绿泥石千枚岩、千枚岩夹变质粉砂岩、石英岩。全组厚>2 414 m。原岩为陆源碎屑岩、黏土岩,属滨海—浅海相陆源黏土—碎屑岩沉积建造,为金、银等矿产重要层位。

1.1.2 中生界(Mz)

中生界主要为侏罗系小岭组,只有一小部分出露于本区东北部。自下而上划分两段:下段为砂砾岩及凝灰质砂砾岩、页岩;上段为集块角砾岩、凝灰岩砾岩、熔角砾岩。

1.1.3 新生界(Kz)

第四系(Q),沿沟谷分布,主要为残坡积物及冲洪积物。

1.2 构造

工作区内构造以断裂构造为主,褶皱构造较为发育。断裂构造主要有北东向和北西向两组。

(1)北西向断裂:工作区内主要蕴矿构造,其时代早于北东向构造。该构造带具有韧-脆性多期构造活动的特点,即由先期的韧性剪切和后期的压扭性构造迭加形成的北西向顺层构造破碎带,伴随有多期次矿化蚀变,对区内铅锌矿(化)体的形成起到了重要控制作用。

(2)北东向断裂:北东向断裂晚于北西向断裂,北东向断裂规模较小,将北西向断裂错断,通过对已知矿床研究发现,北东向断裂也对铅锌矿床的形成有利[1-2]。

(3)褶皱构造:区内主要为总体呈近东西展布的区域性褶皱构造,以及经过后期多次构造运动改造,形成的北东东向的叠加褶皱构造。

1.3 岩浆岩

区内岩浆岩发育,自古元古代至中生代,各时期岩浆活动强烈。

(1)古—中元古代侵入岩:古—中元古代岩浆岩主要为混合岩和混合花岗岩。其中混合岩大面积出露,主要分布在本区的东北部及中部。与辽河群一起卷入变形并同步褶皱,岩石类型属碱性花岗岩。晚期为环斑状花岗岩侵入体,属于古裂谷挤压消亡期基底岩系同熔产物。

(2)中生代侵入岩:中生代以中酸性侵入岩为主,主要分布在工作区南侧,岩性为黑云母花岗岩和黑云母闪长岩,呈岩株状产出,对矿体的形成、富集起到了明显的控制作用,通过接触交代、岩浆热液充填交代及浅成侵入—次火山爆破等方式形成不同类型矿床。

另外,在工作区东部分布着一系列呈南北走向的花岗斑岩脉和近东西向的伟晶岩脉分布。

2 物性特征

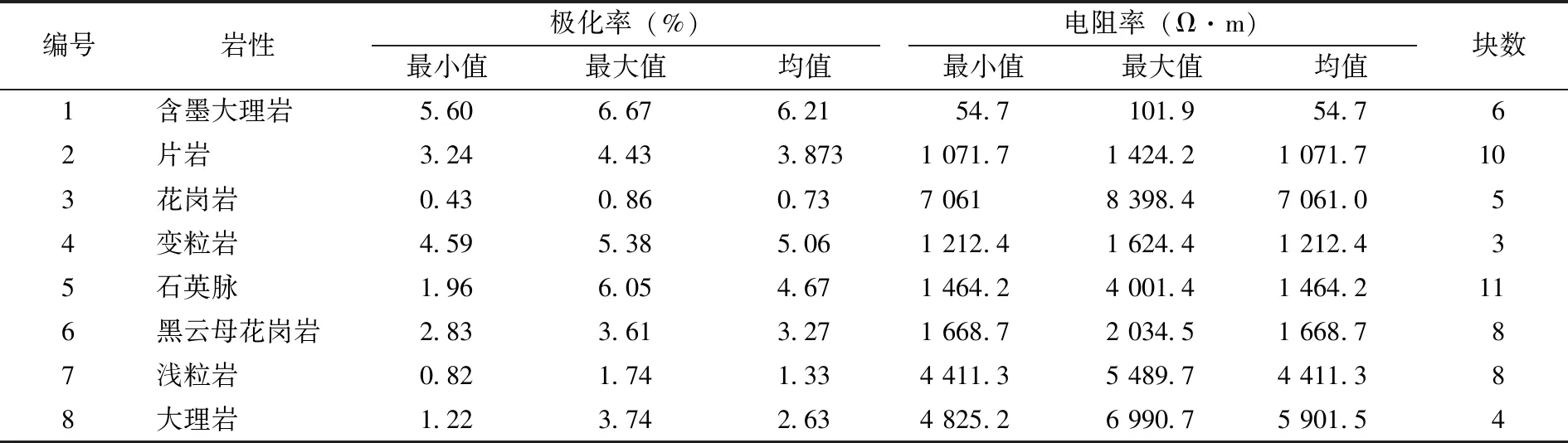

工作区岩性以花岗岩、浅粒岩、变粒岩为主,局部地区分布有片岩、大理岩、石英脉等。通过对本区采集的68块岩(矿)石物性标本的测量统计表明,片岩、含石墨大理岩、石英脉等极化率相对较高,岩(矿)石中高极化矿物成分含量较高,主要集中在3%~7%左右。大理岩、花岗岩、浅粒岩极化率相对偏低,大部分极化率在3%以下。根据岩矿石标本矿物成分分析,高极化是由石墨和黄铁矿化引起。

从岩(矿)石样品的电阻率统计规律看(表1),区内岩(矿)石电阻率主要集中在100~8 500 Ω·m 之间,不同岩矿石电性差异特征明显。花岗岩、大理岩、浅粒岩为高阻体,电阻率在4 400~8 500 Ω·m 之间。片岩、含墨大理岩平均电阻率在1 000 Ω·m 以下。

表1 辽宁省岫岩县王家堡子铅锌多金属矿普查区物性统计表

Table 1 Statistical table of physical properties of Wangjiapuzi lead zinc polymetallic mine in Xiuyan County, Liaoning Province

编号岩性极化率(%)电阻率(Ω·m)最小值最大值均值最小值最大值均值块数1含墨大理岩5.606.676.2154.7101.954.762片岩3.244.433.8731 071.71 424.21 071.7103花岗岩0.430.860.737 0618 398.47 061.054变粒岩4.595.385.061 212.41 624.41 212.435石英脉1.966.054.671 464.24 001.41 464.2116黑云母花岗岩2.833.613.271 668.72 034.51 668.787浅粒岩0.821.741.334 411.35 489.74 411.388大理岩1.223.742.634 825.26 990.75 901.54

3 区域重磁异常特征

1∶10万航磁等值线异常资料(图2)显示,工作区的区域航磁异常表现为区域高磁异常间夹NW-SE向负磁异常带。本项目工作区位于正负磁异常交错区域范围内,工作区南北两侧为正负交错的带状磁异常,带状异常呈北西向分布,显示区域内主构造呈北西向展布,次级构造呈北东向分布。工作区内有多处与铁矿对应高磁异常,矿区还存在多处铅锌矿、长石矿[3-4]。勘查区位于王家堡子中南部,工作区内局部存在多处小区域高磁异常带,具有一定的找矿潜力。

图2 区域重磁等值线图(左:航磁异常图; 右:布格重力异常图)Fig.2 Contour map of regional gravity and magnetism (left: aeromagnetic anomaly map;right: Bouguer gravity anomaly map)

1/50万布格重力异常等值线异常资料显示,区域布格重力异常以低缓负异常为主,区域南部为相对重力高,异常峰值在太平哨北部为零毫伽,重力异常向北向逐渐变低。工作区位于王家堡子中南部,区内布格重力异常为低缓负异常,表明区内基底较为稳定。

4 激电异常特征

4.1 激电平面异常特征

工作区西南侧为L1-L7线200-900点,其西北角为中低阻异常,电阻率值在1 000~3 000 Ω·m,东南电阻率值均小于1 000 Ω·m。东南侧为L2-L10线1740-2540点区域以及L11-L13线2060-1460点区域,西侧为中低阻异常,电阻率值为1 000~3 000 Ω·m,异常带近南北走向,宽度约200 m,长度1 000余米;东侧区域为低阻异常,电阻率均小于1 000 Ω·m。中部L10-L16线760-1560点区域以及L16-L18线1320-2120点区域,西北侧三角形高阻区域,异常未封闭,电阻率分布在6 000~12 000 Ω·m之间,东侧为低阻区。北部为L22-L28线1240-2460点区域,根据电阻率异常特征将该小区分为东西两部分,西侧为电阻率大于6 000 Ω·m的高阻区,东侧为电阻率在1 000~3 000 Ω·m间的中低阻区域,异常分带特征明显。

经统计计算,确定本区极化率异常下限为1.82%。工作区的视极化率高异常主要分为两种形态:区域分布的高极化区和带状分布的高极化带。工作区西南侧为L1-L7线200-900点区域,为区域性高极化区,极化率集中在3%~5.5%之间,L6、L7线极化率异常区域平缓。东南侧为L2-L10线1740-2540点区域以及L11-L13线2060-1460点区域,为高极化区,西侧较为平缓,应为同类型异常源引起,西侧略有差异。中部为L10-L16线760-1560点区域以及L16-L18线1320-2120点区域,根据异常形态特征分为三种类型,西侧为三角形低极化背景场,极化率均小于1.82%;中部为NE-SE向高极化异常带,异常宽度约150 m;东侧异常为波浪状高极化区,与中部高极化区间夹显著低极化带。北部为L22-L28线1240-2460点区域,区域中部有一北北西向高极化异常带,异常平均宽度约250 m,异常长度大于600 m,异常两侧均为低值背景场。

4.2 激电解译

综合工作区内已有地形、地质、化探资料,并结合此次测得的物性、激电剖面、测深结果分析,根据异常特征及推断成因类型,将工作区内的电阻率、极化率异常划分为Ⅰ—Ⅲ三处异常区(带)(图3)。

图3 激电中梯平剖图(左:电阻率平剖图 右:极化率平剖图)Fig.3 Plane section of ladder in IP (left: resistivity plane section;right: polarizability plane section)

Ⅰ号异常为低阻高极化激电异常,异常宽度约在200 m,长度760 m,纵向延伸AB/2约200~300 m;异常位于花岗岩与变粒岩接触带,推断其深部存在断裂带,地表见两条矿化带;异常带与化探两处异常区吻合;根据地表采集的物性样分析,低阻高极化异常主要为褐铁矿化变粒岩、黄铁矿化石英脉等的岩矿石电性反映,推断此处异常为矿化异常,通过钻孔验证,岩心见铅锌矿化。

激电Ⅱ号异常为低阻高极化激电异常,异常宽度约在200 m,长度800 m,异常位于片岩与含墨大理岩、第四系接触带,第四系深部为高家峪地层,推断其深部存在断裂带F2,异常南侧地表见三条矿化带;异常带与化探3区Au-As-Cu-Sb异常区吻合;根据地表采集的物性样分析,低阻高极化异常主要为片岩中的褐铁矿化引起;Ⅱ号异常区东侧水平层状低阻高极化异常为含墨地层引起;综合资料推断异常走向27°、倾向117°、倾角70°。

激电Ⅲ号异常同样是低阻高极化特征,相比Ⅰ号、Ⅱ号异常,Ⅲ号异常围岩中含有石墨成分,从而引起区域范围内的高极化。Ⅲ号异常平均宽度为150 m,长度700 m;在异常区地表见三条矿化带,产状方向有差异;异常带化探4区Ag-Pb-Zn异常以及化探5区Ag-Pb-Zn-Cu-W异常区吻合。

5 结语

(1)矿区位于营口—长白Pb-Zn-Fe-Au-Ag-U-硼-菱镁矿-滑石矿成矿亚带,岫岩满族自治县—苏子沟镇铅锌矿Ⅴ级成矿远景区内。后期发育的近南北向石英脉为主要成矿部位。

(2)带状激电异常是找矿的基础标志,面状激电异常指示了石墨矿的分布范围,通过激电异常圈定蚀变带,大大缩小了找矿的范围,为寻找工业矿体提供了方向。