解析帕特里克·迪伦的手工艺文化生态模型

2020-05-08关晓辉

关晓辉

(华南农业大学 艺术学院,广东 广州 510642)

手工艺是“以手工劳动进行制作的具有独特风格的工艺”[1]415。研究界一直认为手工艺是一个难以界定的概念,属于“多元范畴”,很难进行绝对定义。不过对于手工艺的基本属性为物质性是基本统一的,即通过物质(手工艺品、技艺及知识)传达人文价值。物质性决定了手工艺内嵌于具体的社会环境和情境之中,换言之,它是一种“地方性知识”。有学者指出手工艺文化的地方性是环境影响的结果,例如,徐艺乙关注到民俗文物暨手工艺文化的区域性特征,认为一定自然环境与社会环境是这一特征形成的主要因素。他将劳动者在创造过程中相互之间的交流强化区域性特征的固化作用,称为“闭锁型交流的固化作用”。[2]76—77

图1 关联性参与模式

图2 共构性参与模式

图3 关联性参与和共构性参与的相交关系

手工艺文化研究离不开对于环境因素的考量,在这种前提下,朱利安·斯图尔德(Julian Steward)的文化生态学理论成为理想的研究工具。斯图尔德主张“文化—生态适应”论,他认为人类在适应不同的生态环境时,适应的过程也是创造的过程,文化将显现出不同的生态现象。他强调文化生态学关注的是文化与环境之间的相互作用,重点研究环境、生物有机体与文化要素之间的关系。[3]30—31事实上,我国已经有一部分研究者运用斯图尔德的文化生态学理论解释手工艺品与地方文化的相互关系,并积累了一定的成果。①国内学界关于手工艺文化生态的代表性论文有:胡继艳《基于文化生态视角的传统手工艺传承研究》,《云南民族大学学报:哲学社会科学版》2018年第6 期;郑艳姬《传统手工技艺的文化生态内涵分析:以云南“乌铜走银”技艺为例》,《民族艺术研究》2013年第6 期;赵士德《文化生态视角下民族传统手工技艺传承与保护》,《贵州民族研究》2013年第6 期;谢菲《文化生态视野下民间手工艺的传承困境及其保护路径——国家级非物质文化遗产宝庆竹刻为例》,《中华文化论坛》2014年第5 期。不过,在笔者看来,这些研究存在两个问题:1.对于“文化生态”的学理性分析远未到位;2.对概念的混用,将“文化生态”等同于“文化环境”和“文化习俗”。可见,手工艺文化生态的理论框架尚未建立。因此,此时引入相关的西方理论是适合时宜的,能帮助我们在机理层面分析手工艺与地方文化的关系。在这样的背景下,英国学者帕特里克·迪伦(Patrick Dillon)提出的“手工艺文化生态模型”(Craft Cultural Ecology Model)进入到笔者的视野。迪伦于1990年获得经济史博士学位,2000年至今在英国埃克塞特大学任教授职务,多年来一直关注手工艺实践与教育,在文化生态学的框架下研究不同地区工艺、设计和技术文化现象。②迪伦所发表的关于手工艺文化生态的论文包括:“Cultural Nicheand the Contexts of Craft,Design and Fine Art”,载 于Design Journal,November 2001; “Framing craft practice cultural ecologically: Tradition,change and emerging agendas ”,收录于M.Ferris (ed.),Making Futures: The Crafts as Change-maker in Sustainably Aware Cultures,Plymouth College of Arts,2012; “Making and its Cultural Ecological Foundations”,收 录于S.Walker,M.Evans,T.Cassidy,J.Jung (ed.),Design Roots: Culturally Significant Designs,Products and Practices,Bloomsbury Academic,2018;“Craft as cultural ecologically located practice: Comparative case studies of textile crafts in Cyprus,Estonia and Peru”,载于Craft Research,October 2017。他提出的“手工艺文化生态模型”以最直观的方式呈现人的主观要素、社会和文化规则与手工艺实践之间的互动作用,阐明人、环境、技术和物质的动态关系。在笔者看来,这一重要理论对我国的手工艺文化研究具有一定的启发性意义。

一、手工艺实践的两种参与模式

迪伦的手工艺理论有一个基本观点,即手工艺实践包含两种参与模式——“关联性参与”(Relational)和“共构性参与”(Co-Constitutional)。他的阐述建立在“技术实践”的现象学解释基础之上,其出发点是“概念性”和“感性”。关联性参与处于历史传统的连续性之中,以经验和概念认知为主;共构性参与建立于日常工作的当下体验,以感性认知为主。[4]53—54

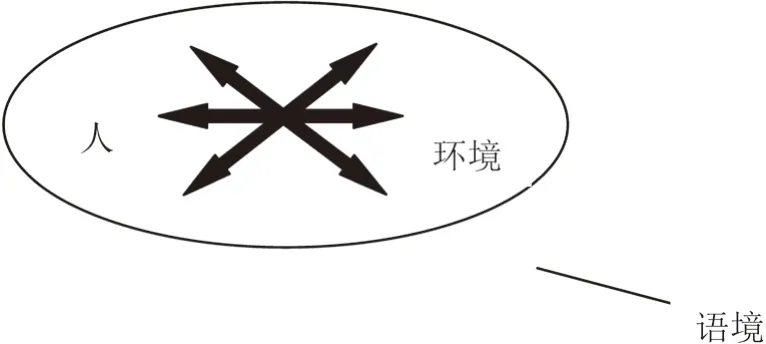

对于关联性参与我们不妨这样理解,当一个人经历某些新鲜的事物时,其感受是和他已经知道和感受过的经验联系起来的。换言之,“新鲜”的感受无法脱离定义个人历史的关联性经验和情感。这些关联性经验和情感构成行为的“语境”(Context)。语境是历史过程中的一部分,它解释了事件如何在过去发生,并预测其未来走向。关联性参与就是指手工艺实践、环境的相互作用是在语境的范围内发生的,如图1所示。

在关联性参与的实践中,概念性认知起到关键作用。比如说,编织一块家用桌布与制作一块“装饰艺术”的织物完全不同,哪怕它们使用的材料和技术十分接近。由于概念已经被事先确立,实践只能在传统语境中进行。

另一方面,共构性参与的实践经历的是当前现象(当下),包括无法预知的偶遇。因为手工匠人无法在体验的同时去进行抽象性认知,所以他的参与模式是“感性”的。“当下”的体验充满偶然性,同时有强烈变化的可能性,因此将推翻延续性和打破传统。在这样的情况下,手工艺实践、环境和语境的相互作用是即时发生的,如图2。

接下来,迪伦指出两种模式的参与贯穿手工实践的全过程。他写道:“事实上两种参与模式——关联和共构——不断地进行交互。把两者人为地分开是为了帮助分析文化生态。”[4]52就是说,手工艺实践是概念性和体验性交互作用和影响的过程,经验和创造是并行的。

迪伦用画图表达关联性参与和共构性参与模式的相交关系(图3)。他称中间的相交形状为“Mondorla”(在圣母升天节用来衬托基督或圣母的尖椭圆光轮),即经常出现在宗教艺术中的可变的相对圆环。他认为两种参与模式的相交部分是理性和自发互相作用的结果。自发和理性的纠缠,解释了为什么在人们创造和制作的过程中会出现无法预料的偶然的神秘性。[4]52

二、手工艺文化生态模型的生成

区分关联性和共构性两种参与模式还便于分析手工艺实践的两种发展方向——传承和创造。例如图4所示的手工艺实践是从左到右水平线运行的过程,这个目标导向性明显的过程就是传承。手工匠人只会在他们的知识和能力范围内进行工作,或者说学徒被直接告知所要做的事情,并且几乎不会给予冒险的机会。可想而知,他们极少会“越轨”操作。由“当下”体验导致的变化因素会受到关联性参与模式的牵制,使其重新回到“轨迹”上面。

传承可能是有效和稳定的,但创造性被限制在一定范围内。图5的手工艺实践则不同,“当下”体验被允许脱离“轨迹”,使实践有新的可能性。这些脱离“轨迹”的结果就是改造或创造,它们包含非线性和非标准思维,与现有思维和做法又有一定联系。对于手工艺匠人来说,改造或创造是在原有轨迹上创造新的联系并进入新“空间”的过程。[5]73

约翰(Peter Johnson)曾经从宏观角度划分手工艺品的四种类型。第一种是实用型,制作者按照其主要目标制作可以使用的物品。制品可能有次要的功能,但制作者首先关注他计划目标的完成。第二种是装饰型,制作者的主要目标是通过制品的色彩、形状和材质装饰某个空间或某个人。制品的主要效能是激发使用者的情感。第三种是表现型,制作者的主要目标是表达情感或者观念,提出问题,阐明一种富于挑战性的见解。第四种是交互型,制作者的主要目标是利用他们的技艺和对于材料的知识与其他领域的从业者合作,如建筑师、工程师、室内设计师和服装设计师等。[6]42

图4 传承式手工艺实践进程

图5 创新式手工艺实践进程

图6 手工艺文化生态模型

图7 阿曼的手工艺文化生态模型

迪伦认为,约翰划分的手工艺品类型恰好体现文化生态框架下“手工艺品—适应”的历史进程。[5]71在猎人聚集社会,资源(能源、矿物、植物、动物)全部由环境提供,生存是人类最大的需求。尽管手工艺匠人具有实用技能,但知识和技能的转化率低下。到农业化社会,出现了技能专业化分工,但职业化程度极低,货品和服务的需求受到制约,高级商品几乎只为社会仪式或者贵族阶层生产。到工业化社会,技术改变了资源的转化方式,提高了生产规模和效率。此阶段教育的目标性更强,培养知识人才和技能人才的体系被区分开,手工艺匠人也能接受正规教育。工业化社会之后,人的需求达到更高层次。手工艺品不再仅仅是实用品,而是“帮助我们感知身边的社会环境,令我们在复杂的社会地图中找到我们所在位置”的物品。[4]15手工艺品除了具有经济价值以外,还有艺术价值,表达手工艺匠人的创意和想法。

在综合了手工艺实践的两种发展方向(传承和创造)以及“手工艺品—适应”的历史维度以后,迪伦绘制了“手工艺文化生态模型”(图6)。在这个模型中,他把手工艺实践——关联性参与和共构性参与模式的重叠部分——置于中央,并用大小圆表示文化生态的各要素(价值观、品味、态度、消费模式、知识、技术等)。[5]74手工艺实践与大圆有直接关系,与小圆有间接关系。文化生态各要素与手工艺实践之间的相互作用可以朝多个方向发生,包括垂直、水平、倾斜。另外,我们在这个模型中看到的是关联性参与和共构性参与模式,以及手工艺实践与文化生态各要素处于完全平衡的状态。换言之,这是一个理想的模型。而在现实当中,不同时期、不同地区的手工艺文化生态模型是完全不同的。

三、阿曼、英国和芬兰的手工艺文化生态模型

如果说标准的手工艺文化生态模型过于抽象,那么为了让它更直观,迪伦还选择了阿曼、英国和芬兰三地,分别为它们绘制具体的手工艺文化生态模型。[7]65

图8 英国的手工艺文化生态模型

图9 芬兰的手工艺文化生态模型

阿曼位于阿拉伯半岛东南角,从20世纪70年代开始经历现代化过程。在阿曼,文化生态被主流意识形态(宗教信仰、等级观念)支配,其他分支则被弱化。在贵族掌握话语权的背景下,大多数家用手工艺品地位低下,被认为是廉价的消费品,与之相反,金银手工制品享有盛誉,价格高昂。同时,政府文化旅游政策推广的只是昂贵的金银制品。家用手工艺品与贫苦的生活方式联系在一起,学校没有将它们列入课程范围,因为那里推崇贵族式的价值观。一般情况下,博物馆和画廊是保护手工艺传统的部门,它们偶尔会展览有创意的手工艺作品。在阿曼,博物馆和画廊等基础设施处于萌芽状态,与其说维护国家手工艺遗产的多样性,不如说它们更关注高级手工艺品的地位。阿曼的手工艺文化生态模型可以用图7表示。

英国的一般文化信息来源于文化、媒体和体育部的网站“文化在线”(Culture Online)。英国手工艺实践的文化生态比阿曼更具流动性。其市场多元化,约翰提到的实用型、装饰型、表达型、交互型手工艺品在这个国家有诸多重叠。此外,英国拥有发达的博物馆和画廊基础设施,它们既保护手工艺遗产,也会为新观念和新思想提供展示场所。新想法不断涌现于时尚、休闲娱乐和旅游等领域,促使手工艺产品推陈出新。学校对手工艺教育十分重视,一方面,基础教育将手工艺和其他技能分离,另一方面,职业和高等教育会鼓励手工艺创新思维。英国的手工艺文化生态模型如图8。

芬兰手工艺实践的文化生态介于阿曼的固化和英国的活力之间。由于国民在家庭和日常生活中都对手工艺品给予正面和高度的评价,手工艺课程在芬兰学校中有很高的地位。近年来,芬兰国民发现其生活方式与环境的关联性越来越大,这种意识也影响到手工艺实践。与英国相比,芬兰的博物馆和画廊基础设施没有那么发达,因此新观念和新思想出现的频次无法与之相比。芬兰手工艺文化生态模型如图9。

结语

迪伦曾经专门撰文讨论手工艺、设计和美术的“文化生态位”,即三者在文化体系中的位置。他写道:“手工艺位于设计和美术源头的中心之位。手工艺最早的衍生物是装饰品——对提取于自然之物的抽象演绎。当手工艺匠人制作的物品与另一个匠人比较之时,美术品就由此产生了。因此,美学应该是衡量美术品的重要标准。而此时,学院、博物馆、工厂还没有出现,更毋论设计了。”[4]51由此可见,手工艺在整个文化体系中处于非常重要的位置。在手工艺遗产保护和创新广受关注的当下,我们应该有一种整合性的理论工具显示人—环境—手工艺的互动关系。迪伦的手工艺文化生态模型就属于这方面的有益探索。它以最直观的方式呈现人的主观各要素(价值观、品味、态度)、社会和文化规则与手工艺实践之间的动态关系,对于分析和比较调查研究中出现的问题将发挥重要作用。