黔中久安现代生态茶园不同地表残存物的持水性能研究*

2020-05-07寇冬梅苏宇阳

寇冬梅,苏宇阳,杨 瑞▲

(1贵州省农业资源环境管理站,贵州 贵阳 550001;2贵州大学 林学院,贵州 贵阳 550025)

森林是最主要的生态系统之一,既源源不断地为人类提供各类物质所需,还在减缓地表径流、拦截泥沙、涵养水源、保持水土等方面发挥着重要作用。残存物是森林生态系统物质循环的重要载体,不仅影响土壤的养分循环,还能维持森林的水量平衡。它一方面能增加森林地被的粗糙度,减缓地表径流并延长土壤的吸水时间;另一方面能减少林窗降雨对地表的直接冲刷,阻隔、分散和吸收地表雨水。而茶是贵州山区开展水土流失治理,实现绿水青山与推动地方经济发展的主要植物之一。随着茶林种植面积的增加,单一种植导致茶园土壤地力衰退,病虫害持续发生,生态环境日渐恶化,严重影响茶产业的健康发展。开展茶园不同物种的配置,增加茶园生物多样性,实现生态系统中物种共生,促进茶园物质与能量良性循环,构建现代生态茶园与促进茶的生态化生产具有重要意义。本文以黔中久安生态茶园内人工堆集的茶园残存物和不同林分自然枯落的残存物为对象,探索这些地表残存物的持水性能,以期为生态茶园的经营管理提供科学依据。

1 研究区概况

研究试验区域位于贵州省贵阳市花溪区的久安乡阿哈湖畔,位于北纬26°30′~26°31′、东经106°36′~106°37′。当地年平均气温13 ℃,最冷月平均气温3 ℃,最热月平均气温22 ℃,无霜期260天,年平均降雨量1150 mm,海拔在1090~1450 m之间,相对高差在100~360 m之间,土壤类型以黄壤分布为主。

2 试验研究方法

2.1 测定残存物的选择

结合黔中久安生态茶园的空间功能分布格局设置测定区域,测试分别为茶(Camelliasinensis)林、杉木(Cunninghamialanceolata)林、马尾松(Pinusmassoniana)林、光皮桦(Cornuswalteri)林、混交林((漆Toxicodendronvernicifluum+光皮桦Cornuswalteri)5种林分类型下的残存物。

2.2 试验方法

2.2.1 残存物采集和现存量测定

采用样方法,结合林分类型的分布,在每个林分类型中设置1个样地(10 m×10 m),每个样地布置3个残存物小样方(1 m×1 m),测定残存物厚度,并收集小样方内的全部残存物,未分解部分与半分解部分分开置放并进行编号。将收集的残存物带回实验室后,将其晾干,通过采集残存物的现存量,推算出不同林分类型单位面积残存物的蓄积量。

2.2.2 残存物持水性能测定

将残存物分别装入尼龙网袋中并进行编号,未分解层装入孔径为1 mm的网袋,半分解层装入孔径为0.125 mm网袋,将网袋放进盛满清水的大容器,分别浸泡5 min,15 min,30 min,40 min,2 h,4 h,8 h,24 h,在每个时间段捞起残存物不滴水时迅速称量其重量。通过3个重复测定平均值,计算残存物的持水量、持水率、最大持水量、最大持水率和吸水速度等[1-3]。每个时间段称量的残存物湿重与干重差值为残存物不同浸泡时间的持水量,该差值与浸泡时间的比值即为残存物的吸水速度,残存物的最大持水量和最大持水率分别为残存物浸水24 h的持水量和持水率。

不同时间段残存物的持水量=浸泡后残存物的重量-残存物烘干重

不同时间段残存物的持水率=不同时间段残存物的持水量/残存物烘干重×100%

残存物最大持水量=浸泡24 h后残存物重量-残存物烘干重

残存物最大持水率=残存物最大持水量/残存物烘干重×100%

吸水速度=(泡后残存物的重量-残存物烘干重)/浸水时间

2.3 数据统计分析

将测定的数据录成电子档,应用Excel、SPSS软件将测定的原始数据进行统计分析。

3 结果与分析

3.1 不同林分残存物的蓄积量分析

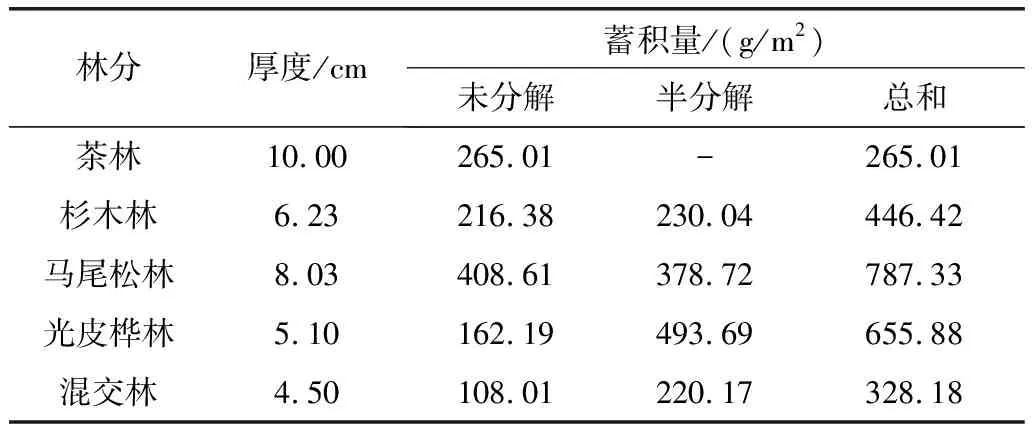

林地地表的残存物主要是由植物的枯枝、落叶组成,而茶林较为特殊,其残存物由人工收集堆积,没有半分解的残存物。一般林地内残存物的蓄积量越大,其水源涵养的能力越强。根据表1、表2可知,不同林分类型的残存物蓄积量存在显著差异(P<0.01)。从残存物总量来看,大小排列顺序为马尾松林(787.33 g/m2)>光皮桦林(569.88 g/m2)>杉木林(446.42 g/m2)>混交林(328.18 g/m2)>茶林(256.01 g/m2)。从残存物的未分解层蓄积量来看,大小排列顺序为马尾松林(408.61 g/m2)>茶林(265.01 g/m2)>杉木林(216.38 g/m2)>光皮桦林(162.19 g/m2)>混交林(108.01 g/m2);从残存物的半分解层蓄积量来看,顺序表现为光皮桦林(493.69 g/m2)>马尾松林(378.72 g/m2)>杉木林(230.04 g/m2)>混交林(220.17 g/m2)。除了马尾松林和茶林,其余林分类型的残存物蓄积量均表现为半分解层大于未分解层。

表1 不同林分的残存物蓄积量数据表Tab.1 Accumulation data of residues of five kindsof forest stands

表2 不同林分的残存物蓄积量差异表Tab.2 Differences in the accumulation of different residues

3.2 残存物的持水能力分析

残存物的持水性能分析主要包含以下指标:持水量、持水率、最大持水量、最大持水率和吸水速度。残存物的持水能力越强,则在降雨时吸存水分就越多,有效减少水分流失。

3.2.1 残存物的持水量和持水率分析

由图1可知,残存物的持水量、持水率与浸水时间呈正相关,其基本趋势是残存物浸水后,初期增长迅速,随时间推移而不断减缓,在24 h后,残存物的持水量趋于饱和,残存物在降雨前2 h吸收雨水的作用最强,对减少地表径流有很大的作用。不同林分残存物的半分解层持水量均高于未分解层持水量。不同林分残存物的持水率变化趋势与持水量变化趋势一致。通过对残存物在不同浸水时间的持水量和持水率数值进行对数关系拟合:y=aln(x)+b,式中:y为残存物持水量(g/m2)或持水率(%);x为浸水时间(h);a、b均为待计算参数。表3显示在5 min~24 h内的吸水过程中,残存物持水量、持水率与浸水时间的对数相关关系显著,其相关系数R2大部分大于0.80,回归模型拟合效果比较理想。

图1 残存物持水量、持水率与浸水时间的关系Fig.1 Relationship between water holding capacity/waterholding rate and water immersion time

表3 残存物持水量、持水率与浸水时间关系式Tab.3 Relationship between water holding capacity/water holding rate and water immersion time

3.2.2 残存物最大持水量与最大持水率分析

残存物的最大持水量是浸水24 h后的持水量,相应的持水率为最大持水率。残存物的最大持水量与最大持水率可以反映残存物的持水能力。由图2可知,不同林分残存物的最大持水量顺序为马尾松林>杉木林>光皮桦林>光皮桦林纯林>混交林>茶林。不同林分残存物的各层最大持水量也存在较大的差别,半分解层的最大持水量顺序为马尾松林>光皮桦林>杉木林>光皮桦林纯林>混交林;未分解层的最大持水量顺序为马尾松林>杉木林>茶林>光皮桦林>光皮桦林纯林>混交林。各层残存物的最大持水量和总持水量均为马尾松最高。在未分解层中,马尾松和杉木的最大持水量均高于茶林,其余林分未分解层最大持水量均小于茶林。残存物半分解层的最大持水量均高于未分解层的最大持水量(茶林没有半分解层),半分解层与未分解层最大持水量相差9.16~315.33 g/m2。

残存物的最大持水率为残存物能吸收的最大水量占自身干重的百分比,是反映残存物涵养水源能力的重要指标。由图2可知,不同林分残存物的最大持水率顺序为马尾松林>杉木林>混交林>光皮桦林纯林>光皮桦林>茶林;半分解层的最大持水率顺序为杉木林>马尾松林>混交林>光皮桦林纯林>光皮桦林;未分解层的最大持水率排列顺序为混交林>马尾松林>光皮桦林纯林>杉木林>光皮桦林>茶林。显然,同一林分残存物的最大持水率与最大持水量之间的变化规律不一致,针叶林表现为未分解残存物的最大持水率高于半分解层,而阔叶林则表现为未分解残存物的最大持水率低于半分解层,这是残存物自身的植被特性、分解程度等因素的影响。

图2 残存物的最大持水量与最大持水率Fig.2 Maximum water holding capacity and maximumwater holding rate of residues

3.2.3 不同林分残存物的吸水速度分析

不同林分残存物持水能力的另一重要指标是残存物的吸水速度,其速度越快,就能迅速吸收林下降雨,减少地表径流,增加雨水的涵蓄量。通过对残存物的吸水速度与浸水时间进行拟合分析表明,吸水速度与浸水时间呈指数相关性,表达式为:y=aebx,式中:y为残存物的吸水速度(g/h),x为浸水时间(h),a、b均为待估参数。经回归方程拟合,表4数据显示,在5 min~24 h的吸水过程中,残存物吸水速度与浸水时间的指数相关关系非常显著,其相关系数R2均大于0.90。由图3可知,各林分类型残存物的吸水速度在前4 h能看到明显的变化趋势,4 h后渐趋平缓,24 h后达到饱和。吸水初期的数据显示马尾松林残存物的吸水速度远高于其余林分类型,未分解层吸水5 min达到7310.72 g/h,半分解层吸水5 min更是达到了7941.4 g/h。而其余林分残存物的吸水速度变化规律趋于一致,未分解层吸水5 min达到2000~3000 g/h之间,半分解层吸水5 min则达到4000~5000 g/h之间,之后速度同步下降。整体来看,不同林分残存物的半分解层吸水速度大于未分解层吸水速度,其吸水速度的变化规律与持水量、持水率的变化规律相反。

表4 残存物的吸水速度与浸水时间关系式Tab.4 Relationship between water absorption speedand water immersion time

4 结论与讨论

(1)不同林分残存物厚度和蓄积量因树种、林龄、气候、人为活动以及残存物自身特性、数量、分解速率、累积年限和下垫面水热状况的不同而有所差别[1]。生态茶园内5 种类型残存物的厚度介于4.5~10 cm,蓄积量介于265.01~787.33 g/m2。除马尾松林以外,其余林分的残存物蓄积量均体现为半分解层大于未分解层,这与侯贵荣等在吉县蔡家川的研究结果一致,不同树种由于独有特性导致分解程度不同,马尾松残存物中含有大量的油脂类物质不容易分解[2]。不同林分残存物的蓄积量也存在很大的差异,差异的根源既与树种间的生物学特性相关,更与其立地条件相关联[3]。5种林分类型中,茶林蓄积量265.01 g/m2最小,马尾松林蓄积量787.33 g/m2最大。主要原因是茶林下基本没有灌木和草本,加之茶叶采摘的影响,使得林下残存物蓄积量在人工添置下依然相对较低;反观马尾松林下表层土壤硬实板结,残存物下垫面水分较少,较其他林分残存物不易分解,这与吕刚等在辽西丘陵区的研究结果一致,残存物的平均蓄积量为针叶林大于阔叶林,残存物的平均厚度也是针叶林大于阔叶林[4]。

图3 残存物吸水速度与浸水时间的关系Fig.3 Relationship between water absorption speed andwater immersion time

(2)残存物的最大持水量约为自身干重的2~4倍[5]。研究区的5种林分残存物的持水量、持水率与浸水时间存在着明显的相关性,浸水初期残存物的持水量、持水率增加幅度较大,至4 h后,增加的幅度趋于平缓。这是因为残存物在浸水初期非常干燥,含水率低,短时间内能吸收大量的水分,随着含水率的增加使残存物的空隙不断减少,持水量与持水率增幅逐步减缓,直至饱和状态。不同林分残存物半分解层的持水量均高于未分解层的持水量,这是由于半分解层残存物含有腐殖质,且具有较多的空隙,从而致使残存物中吸水的空间增大,吸水能力也随之增强[6-7]。

(3)未分解层与半分解层的最大持水量均为马尾松林的残存物最高,这与马尾松林残存物的总蓄积量远大于其余林分类型有关,而且马尾松林和杉木林残存物的最大持水率也高于茶林、光皮桦林和混交林,这是由于马尾松和杉木都是针叶树,枯枝落叶较为细小,残存物间的空隙较多,可容纳的吸水量更大[8]。此外,各林分残存物半分解层的最大持水量均高于未分解层,但各林分残存物的最大持水量与最大持水率之间的变化规律并不一致。针叶林残存物表现为未分解层的最大持水率高于半分解层,而阔叶林则相反,这可能与残存物的分解程度有关,分解程度越高,残存物越破碎以致其间空隙越多,可吸收水分也就越丰富[9]。

(4)各林分残存物的吸水速度在15 min内远高于浸水15 min后,这是由于浸泡前的残存物处于烘干的状态,残存物非常干燥,枯枝落叶的死细胞与外界存在较大的水势差,水势差随着进水的时间增加而减小。不同林分残存物半分解层的吸水速度大于未分解层的吸水速度,主要原因是不同层次的残存物分解程度不同,总吸水面积存在差异,导致吸水的速度也不同[10]。由此可见,残存物的吸水速度在初期最快,对于短时间内的强降雨有较好的拦截作用,可有效减缓地表径流。