水氮耦合对水稻根区土壤氮素累积及其产量的影响

2020-05-06张一敏

戴 明, 张一敏

(1.绥化学院 农业与水利工程学院, 黑龙江 绥化 152061; 2.绥化学院 信息工程学院, 黑龙江 绥化 152061)

工业化进程对于社会经济的发展起着很大的推动作用,促进了生产效率的提升,改变了人类的生产生活方式[1-2],但是在此过程中,由于当时的环境保护意识不够强烈,加之生产手段不够先进,工业化推进的过程中对于环境保护力度不足,进而形成了一系列的生态环境问题,尤其是水污染和大气污染等[3-4],受此影响下,大气中氮化合物含量增加幅度较大,同时呈现明显的沉降问题,不仅沉降至陆地,还包含河流等水域,最终促进了陆地生态氮含量的提升[5-6]。工业化过程中,大量矿物燃料在燃烧过程中产生的大量有害物质,加之不合理的开发利用,污染物净化水平较低,最终导致一系列的环境问题而影响着可持续发展,在这种情况下,氮含量显著上升[4-5],同时矿物燃料的燃烧物也是氮的主要来源之一,在耕种过程中大量施用化肥也明显促进了氮化合物的产生[7]。由此,氮沉降已然扩散至整个全球范围[8-9],而我国已成为氮沉降的主要国家。对于土壤而言,氮含量的上升难以避免地加剧矿化速度,容易出现土壤酸化的问题;虽然对于植被来说,氮素作为其需求营养物质之一,在土壤调节方面效果显著,但是过高的氮含量抑制了土壤活性,降低了土壤质量,不利于植被正常的养分吸收利用[10-11]。在有机氮的矿化作用下,土壤水分将影响着其硝化效应,不同的降雨状况会制约着养分的流失情况,尤其暴雨容易加剧养分流失,不利于植被生长发育。

对于我国的农业生产,关乎着居民的日常生活,虽然化肥的使用能够促进产量的上升[12-13],但是由于耕种过程中大量施肥,尤其是氮肥的使用,导致土壤中的氮含量不断上升[14],最终破坏了原有的氮平衡;适量的使用氮肥能够促进土壤质量的提升,加快植被对养分的利用,同时利于有机质的转化,在微生物活动促进方面也起着重要作用,利于其新陈代谢,在保持土壤肥力及活性方面效果较强。在水稻种植的过程中,其不仅对水分的需求较大,同时对氮含量有着明显的需求,尤其是无机氮[15];但是不少学者通过研究对比得知,在我国农田耕种过程中,往往存在着施肥过量、施肥方式不科学等问题,往往导致氮含量过高,即使是作物收割了,但是其氮留存现象依然较为明显[16],呈现出明显的氮超标这一问题。对于作物生长而言,氮含量过低也不利于其对养分的吸收利用,且容易出现土壤酸化等问题,不利于土壤质量的提升,但是过量的氮不利于植被生长,影响着土壤及微生物平衡,因此促进氮平衡尤为重要。对于东北而言,水分条件已经出现了较大的下降,加之氮含量过高,对于作物生产明显不利,因此如何开展节水和施氮情况下开展作物种植成为重要的现实问题,鉴于此,以水稻作为研究对象,连续5 a的实地观测,研究水氮交叉耦合对水稻根区土壤氮素累积及其产量的影响,为集约化农田最大化发挥化肥生态效应和优化氮素管理提供技术参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本研究所选的试验区域位于沈阳农业大学,并在其科教示范园开展了水稻种植试验,该区域属于典型的黑土特质,其全氮、速效氮含量分别为1 598,92.36 mg/kg;对于水稻种植而言,其不仅仅提供着大量的粮食作物,同时在调节局地气候方面效果显著,能够促进生态改善,在东北地区分布不少,但尚未形成集约化生产;本研究过程中,采取的稻种来自于黑龙江农科院,在种植之前首先进行半年的贮存,待其渡过休眠期后进行挑选,尤其是籽粒饱满、色泽鲜亮的种子,要求尽可能大小接近,然后进行乙醚消毒(30 min),之后蒸馏水冲洗多次待用。

1.2 研究方法

本试验从2013年开始持续5 a,这样能够通过连续的长期观测探寻水稻生长特点,分析土壤特点及氮含量等,试验采用裂区设计,将灌溉次数(W)作为主处理,施用氮肥(N)为其副处理;对于灌溉处理而言,共分为三部分:首先是仅在拔节期进行一次灌溉,即W1(800 m3/hm2);其次是在W1的基础上进行孕穗期灌溉一次,即W2(800 m3/hm2),共灌溉两次;最后是在W2的基础上进行灌浆期的灌溉,即W3(800 m3/hm2)。对于氮肥施用分3种,施氮量分别为150(N1)kg/hm2,225(N2)kg/hm2,300(N3)kg/hm2,并且50%的氮肥为基肥,后期进行追肥。为了提升试验准确性,共进行三次重复以降低误差,各小区面积为50 m2,在其生长过程中进行虫害防治,采用相同的大田管理模式。

1.3 测量指标

1.3.1 水稻生长指标的测定 为了测定其生长状况,需要进行植株的长势等测量记录,首先在处理小区10株长势差异较小的支柱,每10 d进行一次株高及茎粗的测量,精确到0.01 cm;然后将其根系挖出,并区分开地上及地下部分,在此过程中借助于壕沟挖掘法,然后在实验室进行过40目筛处理,并对根系长度进行测量记录,接下来还需要对其生物量的干重进行测量;对于其根系形态的测定则在田间进行,挖取深度为40 cm,并在长宽均为60 cm的范围内进行,根系挖出后带回实验室冲洗,扫描仪(STD 1600,美国)分析叶面积和根长;烘干法(65℃,48 h)来测定地上及地下物质干重;叶片的氮含量测定采用元素分析仪(Element,德国)。

1.3.2 水稻产量及构成的测定 在连续的种植观测期间,及时对不同处理下的水稻进行长势等记录,同时对拔节、抽穗等时间进行记录比较;对比时选取植株50棵,计算其穗数、结实率及千粒重等,进而在此基础上进行产量估计,待水稻成熟后对其干质量测定,从而计算籽粒产量。

1.3.3 植株生物量和吸氮量 为了对生物量进行准确的测定,本研究选择在盛花期进行,首先对植株进行贴地收割,并称重后记录;然后进行样品鲜重测定,接下来烘干后称重,借助于消煮法对粉碎的植株进行氮素含量测定;根据鲜重及面积能够对生物量鲜重进行计算,去除水分后可得到干重,之后结合氮含量的情况系对吸氮量进行计算[17]。

1.3.4 氮素利用效率计算 氮相关指标的计算:吸收效率=吸氮量差/施氮量×100%;利用效率=产量差/施氮量;偏生产力=施氮区产量/施氮量。

所有数据采用5 a的平均值,Excel 2013和SPSS 18数据统计和单因素方差分析(One-way ANOVA),LSD多重比较法检验各处理间差异显著(置信水平设置为95%,p<0.05)。

2 结果与分析

2.1 水氮耦合对水稻植株生长特性的影响

水氮耦合对水稻生长特性的影响见表1,由表可知,水氮耦合处理的水稻株高、根长、叶面积指数、茎粗、单株地上和地下生物量均高于W1N1,水氮耦合对水稻植株的生长均具有明显的促进作用,其中水稻生长各指标以W2N3,W3N1和W3N2较大,W1N1最小,与W1N1相比,株高分别增加了2.16%,4.88%,7.35%,11.00%,19.57%,30.91%,19.20%和7.46%;根长分别增加了2.13%,14.48%,22.47%,19.94%,24.70%,31.85%,14.34%和9.97%;叶面积指数分别增加了0.52%,4.18%,2.19%,6.78%,15.34%,20.67%,5.95%和4.07%;茎粗分别增加了3.23%,0.74%,3.97%,16.13%,20.84%,22.08%,19.5%和14.64%;单株地上生物量分别增加了3.02%,3.85%,7.44%,10.22%,13.49%,11.70%,8.31%和7.77%;单株地下生物量分别增加了1.38%,1.50%,3.59%,3.39%,7.87%,8.82%,4.92%和4.50%;以根长的变化幅度最大。

表1 水氮耦合对水稻生长特性(单株)的影响

2.2 水氮耦合对土壤无机氮含量和分布的影响

由图1可知,水氮耦合对水稻土壤无机氮含量及其剖面分布有显著影响。整体上,土壤剖面无机氮含量自上而下呈现由高到低的变化,水氮耦合处理间的差异主要体现在10 cm,尤以10 cm差异明显,30 cm无机氮含量趋于一致,说明在本研究中水氮耦合对深层土壤无机氮淋洗发生较少;0—30 cm剖面无机氮含量水氮耦合对水稻0—30 cm剖面无机氮含量具有明显的促进作用,以W2N3,W3N1和W3N2较大,W1N1最小,与W1N1相比,无机氮含量分别增加了7.77%,51.01%,138.85%,195.27%,398.65%,461.15%,225.95%和193.11%。

图1 水氮耦合对土壤无机氮含量和分布的影响

2.3 水氮耦合对水稻植株养分积累的影响

从图2可以看出,在收获期,水氮耦合对水稻不同部位的氮素积累量有明显的影响。植株不同部位的氮积累量表现出较大的差异,穗部的氮积累量最高,其次是叶片,根部碳氮积累量最低。其中不同部位的氮积累量均表现为W2N3,W3N1和W3N2较大,W1N1最小。与W1N1相比,穗部氮积累量分别增加了3.41%,12.19%,20.71%,24.90%,41.94%,32.63%,25.29%和9.07%;叶片氮积累量分别增加了5.80%,22.87%,43.64%,47.18%,86.15%,71.50%,58.9%和43.96%;根部氮积累量分别增加了5.56%,18.75%,24.07%,38.43%,51.16%,41.36%,25.69%和8.56%。

图2 水氮耦合对水稻穗部、叶片以及根部氮积累的影响

2.4 水氮耦合对水稻生物量累积和氮素吸收利用的影响

由表2可知,水氮耦合对水稻生物量积累和氮素吸收利用有明显的影响。水氮耦合显著增加了水稻吸氮量、氮素吸收率、氮素利用率和氮素偏生产力;氮素吸收率变化范围在18.98%~36.02%,氮素利用率变化范围在32.49%~53.06%,氮素偏生产力变化范围在9.48%~28.19%。吸氮量分别增加了14.36%,41.2%,66.95%,107.88%,150.22%,218.79%,193.30%和117.17%;氮素吸收率分别增加了8.80%,17.54%,31.35%,40.14%,50.17%,68.10%,47.3%和34.63%;氮素利用率分别增加了2.92%,8.29%,3.89%,10.79%,13.88%,19.68%,12.389%和0.71%;氮素偏生产力分别增加了6.54%,17.24%,24.30%,35.20%,51.09%,76.01%,35.51%和15.99%。

表2 水氮耦合对水稻生物量累积和氮素吸收利用的影响

2.5 水氮耦合对无机氮吸收量和残留量影响

由图3可知,水稻土壤无机氮吸收量在W2N2处理下达到最大,之后有所降低,呈倒V型变化规律,水稻土壤无机氮残留量在W2N2处理下达到最小,之后有所增加,呈V型变化规律。

图3 水氮耦合对无机氮吸收量和残留量影响

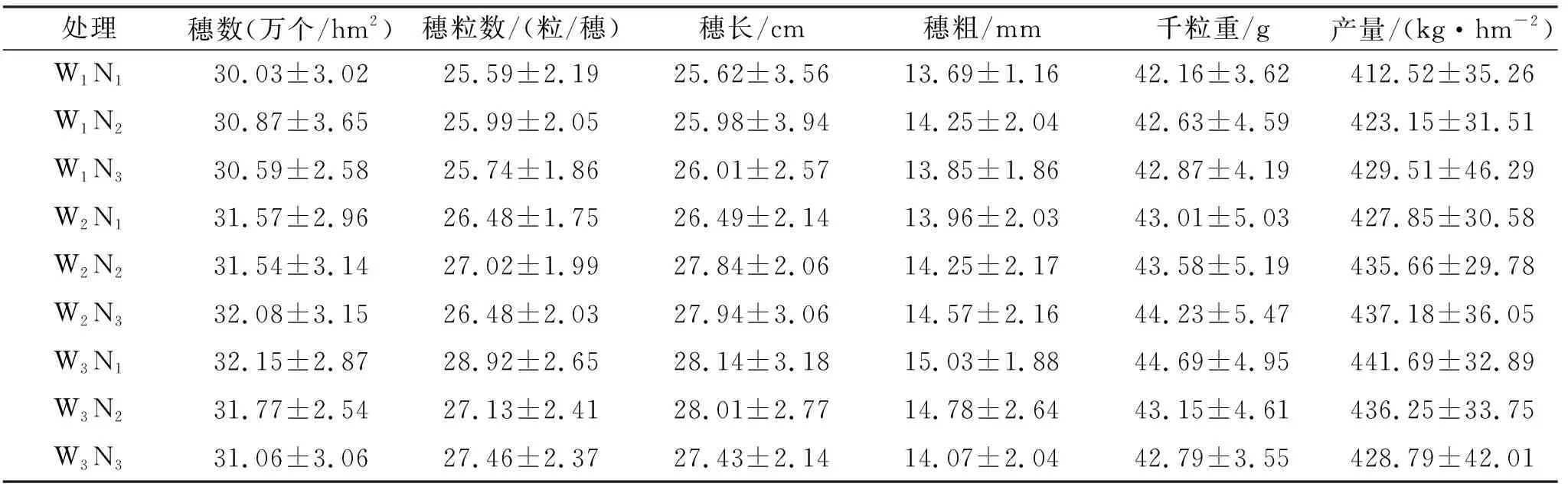

2.6 水氮耦合对水稻产量及产量构成因素的影响

氮浓度对水稻产量及构成的影响见表3,由表可知,水氮耦合促进了水稻穗数、穗粒数、穗长、穗粗、千粒重和产量的提高,其中水稻产量及产量构成因素以W2N3,W3N1和W3N2较大,W1N1最小。水稻穗数分别增加了2.80%,1.86%,5.13%,5.03%,6.83%,7.06%,5.79%和3.43%;穗粒数分别增加了1.56%,0.59%,3.48%,5.59%,3.48%,13.01%和7.31%;穗粗分别增加了4.41%,1.52%,3.40%,8.67%,9.06%,9.84%,9.33%和7.06%;穗粗分别增加了4.09%,1.17%,1.97%,4.09%,6.43%,9.79%,7.96%和2.78%;千粒重分别增加了1.11%,1.68%,2.02%,3.37%,4.91%,6.00%,2.35%和1.49%;产量分别增加了2.58%,4.12%,3.72%,5.61%,5.98%,7.07%,5.75%和3.94%。

表3 水氮耦合对水稻产量及构成的影响

3 讨 论

对于水稻生长发育而言,其受到的影响因素不是单一的,水分养分等直接决定着其生长状况,光合作用的强弱制约其对能量的获取,新陈代谢影响着其生长状况,这些都对水稻生长产生着较大的影响,其中氮元素作为养分的组成部分,其作用无可替代。本研究对水稻种植开展了连续五年的观测研究,通过分析得知,在水氮耦合的作用之下,水稻的株高、生物量以及叶面积等得以明显的提升,说明适度的水氮条件利于水稻生长发育,但是当该条件过高的情况下,反而起着抑制作用。无论是氮含量,还是水分,过多的情况下都不利于水稻长势的提升,适度的水氮条件能够促进生物积累量,对于施氮而言,在其含量增加的情形下,其吸收利用率呈现明显的先增后降的态势,对于氮浓度来说亦是如此;当其含量超过水稻承载能力的情况下,生物量不升反降,主要原因在于其抑制了光合作用,呈现典型的氮过量问题[18]。在水稻种植过程中,无机氮的施加,使得其吸收量表现出先提升后下降的态势,也即是倒V的走势;而对于氮残留来讲,其先下降后增加的态势较为明显。

对于水稻植株而言,在水氮耦合的作用之下,其养分呈现了一定的上升态势,尤其是氮浓度不断增加的情况下,养分水平先升后降,这说明适度的水氮耦合能够利于养分的积累,对于水稻生长起着积极的作用,当氮含量超过植被承载能力的情况下,逐渐下降。在氮的作用下,表面催化活性效果更为明显,这对于有机分子的聚合起着积极作用,能够促进土壤有机质的积累,明显促进了土壤肥力的提升,在微生物的降解作用之下,其有机质更容易转化为养分[19-20]。通过试验对比得知,其值最小的是W1N1,其次是W3N1和W3N2,而W2N3较高,主要原因在于在氮的影响之下,根际土壤pH明显下降,受此影响,对于养分的吸收利用效率明显提升,更容易开展养分的利用;但是在氮含量过高的情况下,则明显抑制了其对养分的利用,通过观测水稻养分含量发现,其体内养分先增后降[10-11]。对于水稻种植而言,土壤提供的养分难以充分满足其生长所需,还要依赖于外部的养分供给,这主要是通过施肥的方式。因此来说,在水稻种植的过程中,需要对氮浓度加以控制,使之在水稻的可承受范围内,这样能够促进土壤肥力的保持及提升,增加其对养分的利用效率,最终促进植被生长发育[21-23]。

4 结 论

水氮耦合对水稻植株的生长均具有明显的促进作用,对水稻生物量积累和氮素吸收利用也具有有明显的改善作用,显著增加了水稻吸氮量、氮素吸收率、氮素利用率和氮素偏生产力。对于水稻产量而言,其不仅受到穗数的直接制约,同时千粒重也起着关键作用,其产量是多种因素作用的结果。在适度的水氮耦合影响下,水稻产量得以提升,主要原因在于促进了穗数的增加,同时提升了千粒重,进而促进了整个产量的提升。其中产量水平最高的是W2N3,其次是W3N1和W3N2,而W1N1最小。综合来讲,适度的氮含量能够促进产量的提升,过高的情况下则破坏了其碳氮平衡,在氮浓度处于植被可承载的范围内的情况下,氮代谢能力得以提升,有机质合成加速,能够促进水稻产量。此外,水稻产量还受到温度等条件的影响,是多种环境因子综合作用的结果,在氮肥使用的过程中一定要注意适度施肥,控制氮浓度,提升水氮耦合体条件,从而提升水稻对于养分的吸收利用水平,促进产量的提升。