玉树、九寨沟地震前长波辐射变化研究*

2020-05-02张铁宝甘桂琴

杨 星,张铁宝,陈 锐,龙 锋,甘桂琴

(1.四川省地震局,四川 成都 610000;2.甘孜藏族自治州气象局,四川 康定 626000)

0 引言

长波辐射(Outgoing Longwave Radiation,OLR)是地表向外辐射的一种能量较低的热红外电磁波,单位为w/m2,波长集中在4~120 μm,其数值会受大气温度、地表温度等因素的影响。卫星数据具有持续稳定、可大范围探测的优点,可快速获取OLR数据,这也使得OLR成为研究震前异常的新方法。目前,(美国国家海洋与大气管理局NOAA)的OLR数据是热红外与地震研究中应用最多的数据之一,不同地区的多个地震表明,震前在震中附近或偏离震中一定范围内存在OLR值增强现象(刘德富,2000;康春莉等,2009;荆凤等,2012;戴勇等,2014);除震前有OLR值增强现象外,OLR对华北地区短期发生M5地震的可能性也具有指示意义(康春莉等,2006)。任静等(2015)结合临震天体引力潮起伏周期和OLR值变发现,2010—2011年川滇藏的4次地震前的OLR值距平都存在增强现象。

除NOAA的OLR数据外,我国风云卫星也提供了OLR数据。孙珂等(2017)利用风云卫星FY-2D和NOAA的OLR数据,研究了尼泊尔2015年MS8.1和MS7.5地震前的OLR值变化特征,发现NOAA能记录到震前OLR值异常,FY-2D能记录到震前红外异常动态演化过程;风云卫星FY2E/G的热红外资料也表明缅甸MS6.9震前存在显著亮度温度变化(潘宇航等,2017);张治广等(2018)利用风云FY2E/G的热红外数据,发现理塘MS5.1和杂多MS6.2地震前存在明显的异常变化。除这2种热红外资料外,张铁宝等(2013,2015,2016)利用(美国航空航天局NASA)的MODIS热红外资料研究四川及周边地区多个地震也发现震前存在热红外数据的明显上升。在国外,也有许多基于OLR和其它热红外数据的震前异常研究,也得到了震前存在辐射增强现象的结果(Troninetal,2002;Venkatanathanetal,2013;Ouzounov,Freund,2004;Ouzounovetal,2006;Prakash,Srivastava,2015)。

以往研究中,少有利用风云三系卫星的OLR对地震进行研究的先例,对地震周围相关块体单独进行异常指数的研究则更少。本文利用风云三系卫星FY-3A和FY-3C的OLR数据,寻找2010年4月14日玉树MS7.1地震和2017年8月8日九寨沟M7.0地震前后可能出现的异常信息。

1 构造背景及研究数据与方法

1.1 研究区构造背景

印度板块以50~60 mm/a的速度向北嵌入青藏高原,引起高原壳-幔物质向东蠕散(嵇少丞等,2008;Tapponnieretal,2001;Zhangetal,2004),在与大陆板块的相互挤压作用下,产生旋转和转向变化。这一过程形成了诸多次级块体和断裂带,从而诱发了一系列地震,玉树地震与九寨沟地震就是在这样的构造背景下发生的(葛肖虹,王敏沛,2011;徐锡伟等,2017;胡晓辉等,2019;Chenetal,2010)。

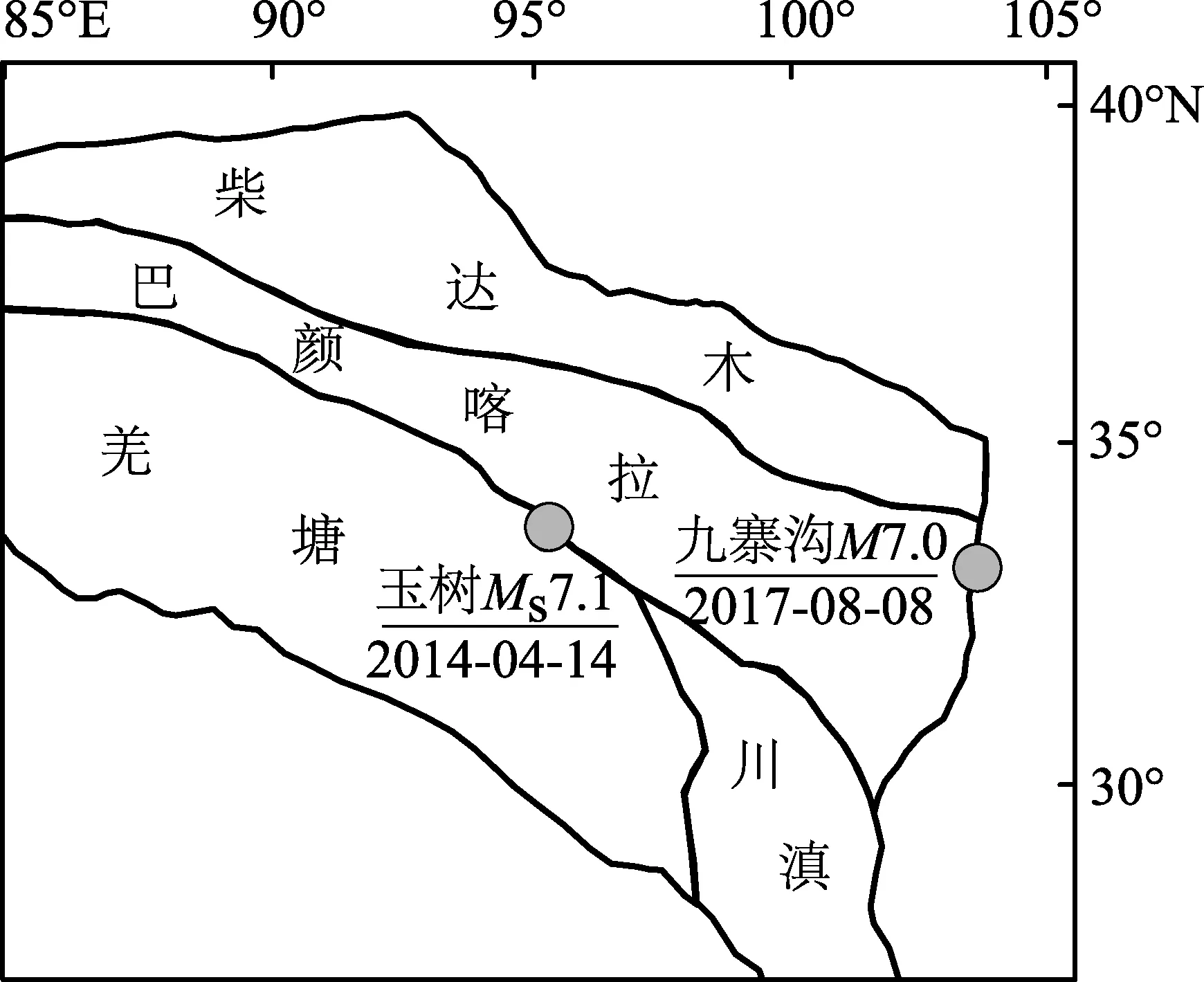

2010年玉树震区位于巴颜喀拉与羌塘2个次级地块相交的区域(图1),巴颜喀拉块体南侧NW向玉树—鲜水河左旋走滑引起玉树MS7.1地震。研究表明,该断裂在晚第四纪活动强烈,是一条与大地震的发生有密切联系的走滑断裂(刘云华等,2010),玉树地震的余震主要沿着玉树断裂向ES向展布。

自1997年以来,围绕巴颜喀拉块体边界断裂带发生了一系列7.0级以上地震,这一区域是我国大陆强震的主体活动区。2017年九寨沟地震就发生在青藏高原东缘的巴颜喀拉地块与东部华南地块碰撞挤压的边界带上,震中位于左旋走滑断层东昆仑断裂带的分支断裂带上,震区附近还包含有塔藏断裂、虎牙断裂及岷江断裂等(易桂喜等,2017)。

图1 玉树、九寨沟地震震中示意图Fig.1 Map showing the epicenters of the Yushu and the Jiuzhaigou earthquakes

1.2 数据与方法

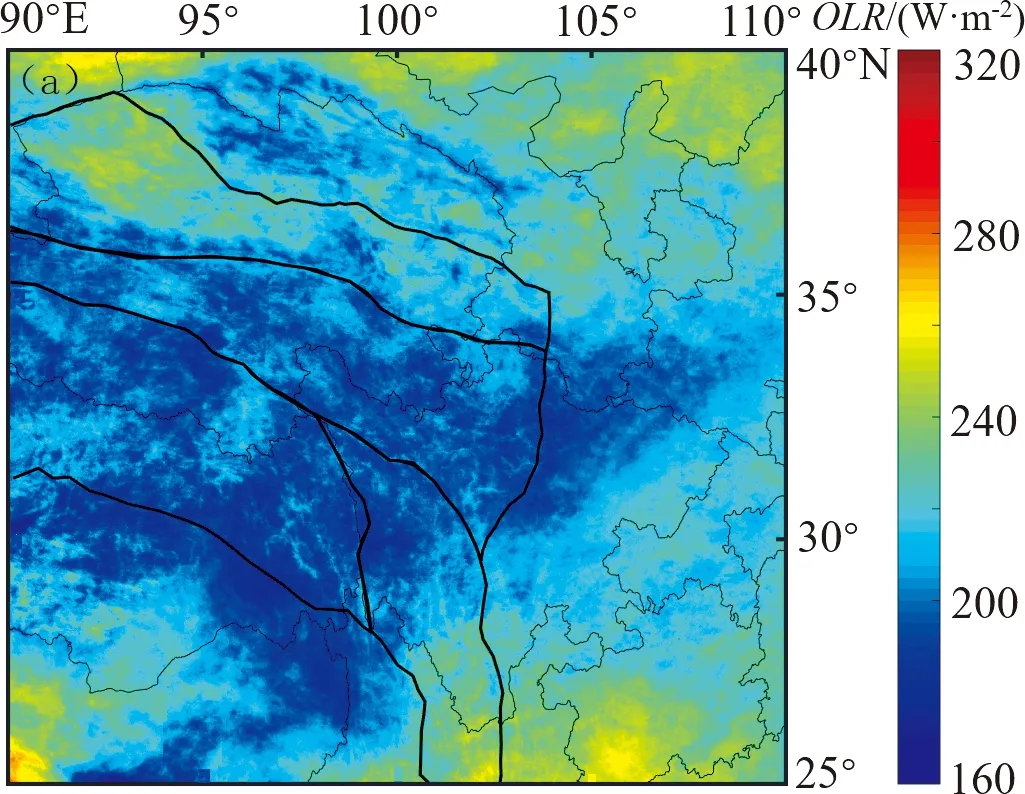

本文OLR数据均来自于风云三系卫星,时间分辨率为旬,空间分辨率为1 000 m(1)获取地址:http://www.nsmc.org.cn.。风云三系的3A与3C都有OLR产品,FY-3A的可获取时段为2010年1月至2016年4月,FY-3C可获取时段为2014年5月至2018年11月。考虑到玉树与九寨沟地震均发生在青藏高原东麓,因此将研究范围设定为:(25°~40°N,90°~110°E),这一范围包括了青藏高原3大次级块体——羌塘、巴颜喀拉、柴达木块体的东部,还包括川滇菱形块体的北部,是我国地震强活动区域之一。

利用热红外数据研究震前异常有2种常用方法,一是计算涡度(路茜等,2014;陶月潮等,2015;荆凤等,2009,2011;戴勇等,2014,2015,2016)、二是计算距平(梁阿全等,2013;丁风和等,2006;张铁宝等,2013,2015,2016)。涡度指空间上某数值与其临近数值的差异,距平是指某时刻数值与该时刻多年平均值的差值。笔者实验过2种方法后,发现涡度方法在研究区域误报率高,不能提取有效异常,故认为距平更适合本研究区域。因此首先构建OLR背景场,再计算玉树和九寨沟地震前、后距平,并针对地震涉及的构造区,计算巴颜喀拉、柴达木、羌塘3个次级块体在地震前、后的异常因子,以获得异常信息。其中,背景场是某一旬在2010—2017年的平均值,本文共得到36个背景场数据,其表达式为:

(1)

式中:n是某旬OLR数量,值为8;S(xi,j,yi,j,tk)表示经度为xi,j,纬度为yi,j;时间t为第k旬的OLR值,而距平D定义为:

(2)

在计算某一旬的距平时,其背景场的计算中不纳入该旬。为量化不同块体地震前、后的OLR值变化,提出异常指数ΔE_anomoly(t),其表达式为:

(3)

式中:τt为t时刻的OLR值的标准差,多个研究表明震前往往都会存在异常指数超过多倍标准差的现象(Ouzounov,Freund,2004;张铁宝等,2016)。

2 数据对比分析

背景场的构建往往需要足够长时间的数据,这样才能反映研究区域的一般情况。但FY-3A和FY-3C都不能单独满足要求,因此需要综合2种数据,即2010—2015年使用FY-3A的OLR数据,2016—2017年使用FY-3C的OLR数据。结合2种数据前,需对2种数据的一致性进行研究。利用2015—2016年4月FY-3A和FY-3C的重叠期内数据,计算Pearson相关系数和二者的差,以确定是否具有一致性,限于篇幅,只展示部分结果,其表达式为:

(4)

式中:ρX,Y表示Pearson相关系数;X与Y代表了变量;COV(X,Y)代表协方差;δX和δY表示标准差。依据Pearson相关系数定义:ρX,Y大于0.8,属于极强相关;ρX,Y在0.6~0.8,属于强相关。

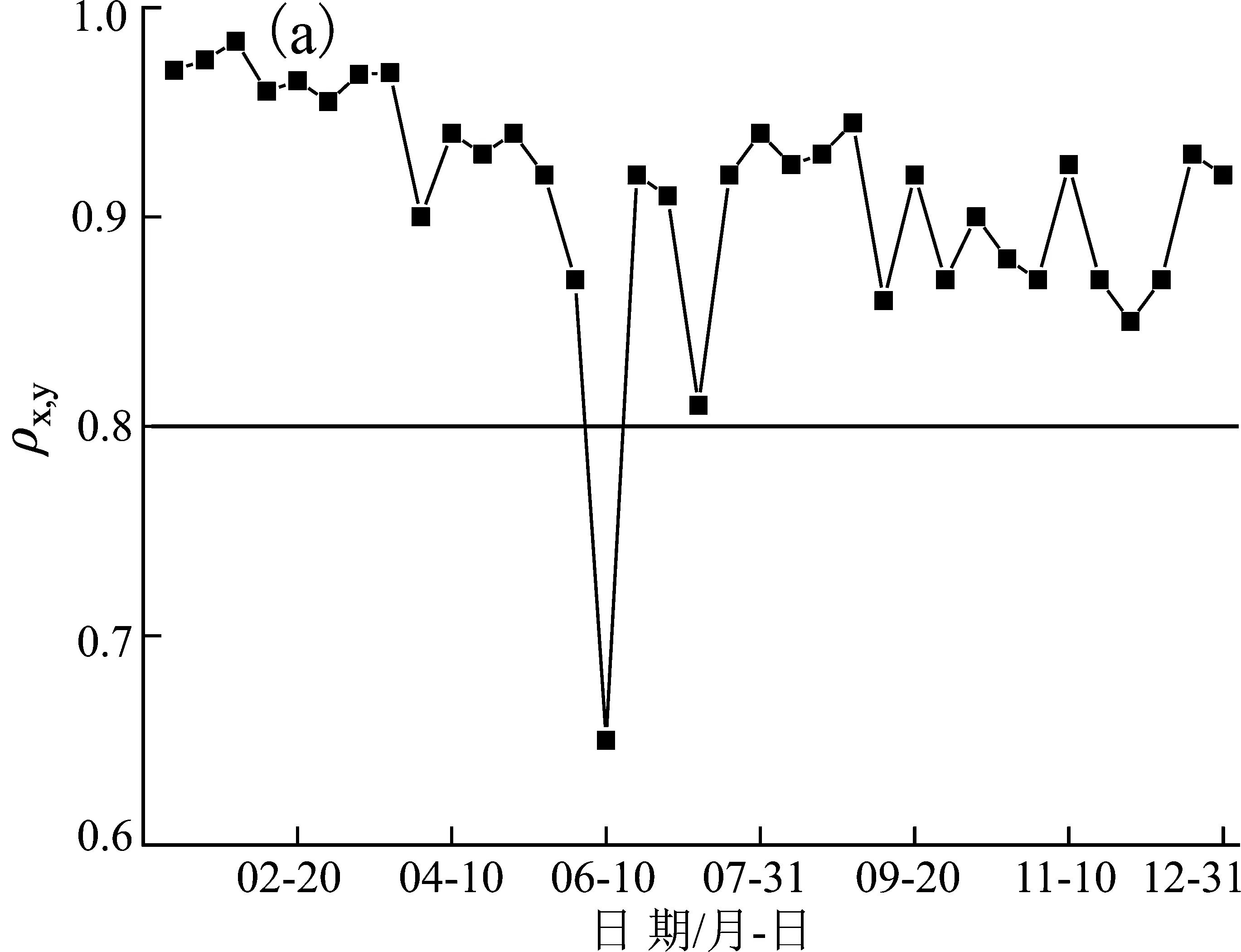

图2a是2种数据在2015年的ρX,Y,图2b是2016年1月中旬2种数据的散点图。从图2a可见,除2015年6月中旬外,ρX,Y均超过了0.8,且2015年的ρX,Y有25期超过0.9,为极强相关,其最大值出现在2015年2月上旬,为0.984。散点图的意义在于说明2种数据的值越相近,点越集中于y=x轴(即对角线)两侧,图2b中呈现集中分布特征,在其余重叠时间上2种数据也具有相似的聚集特征。此外,图中散点还表现出更多集中在低值区的特点,这可能与研究区域地形主要是高原且温度本身较低有关。

图2 2015年FY-3A与FY-3C相关系数(a)及2016年1月中旬期散点图(b)Fig.2 The correlation coefficient between FY-3A and FY-3C(a) and the scatter diagram of the middle period of ten days in January 2016(b)

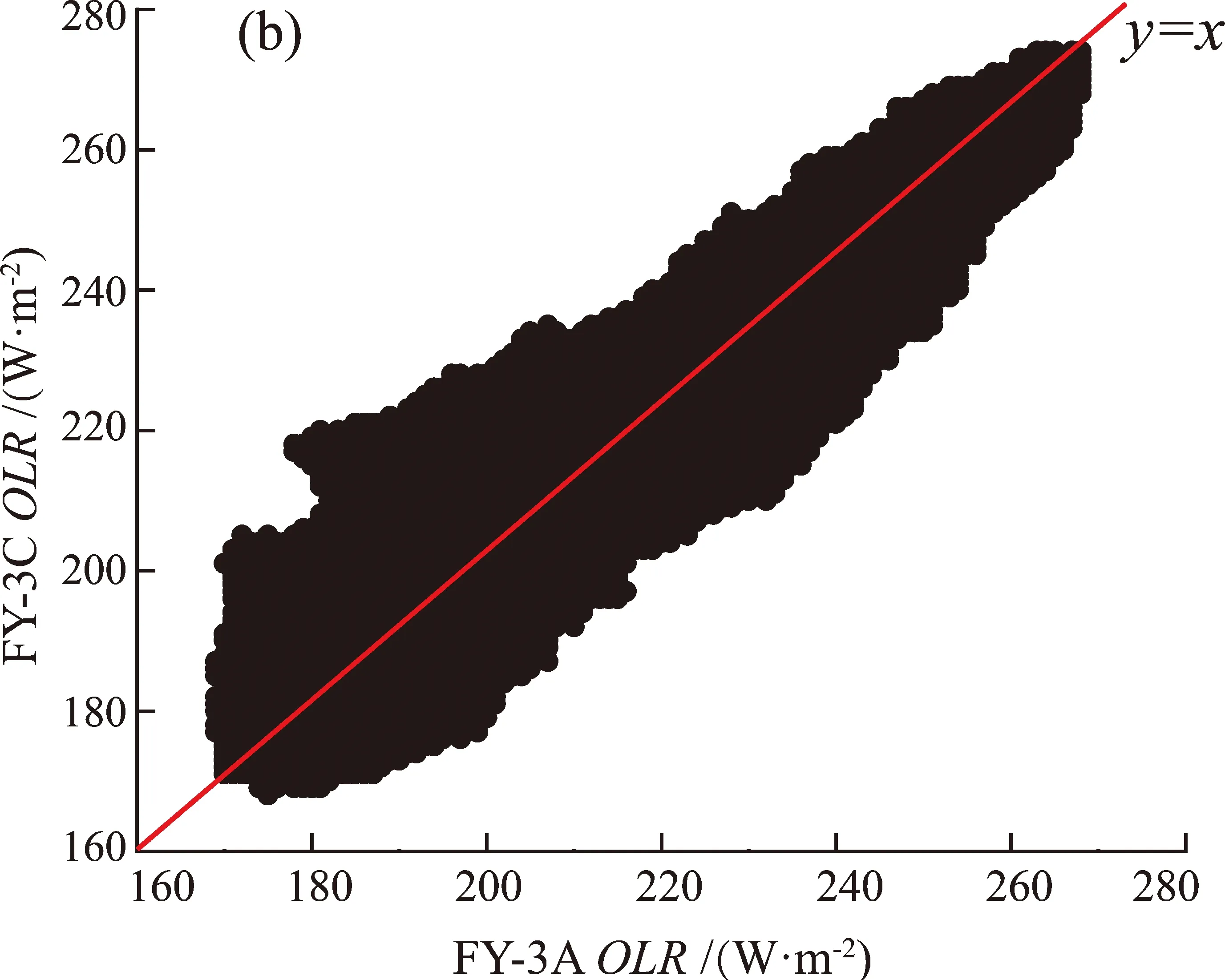

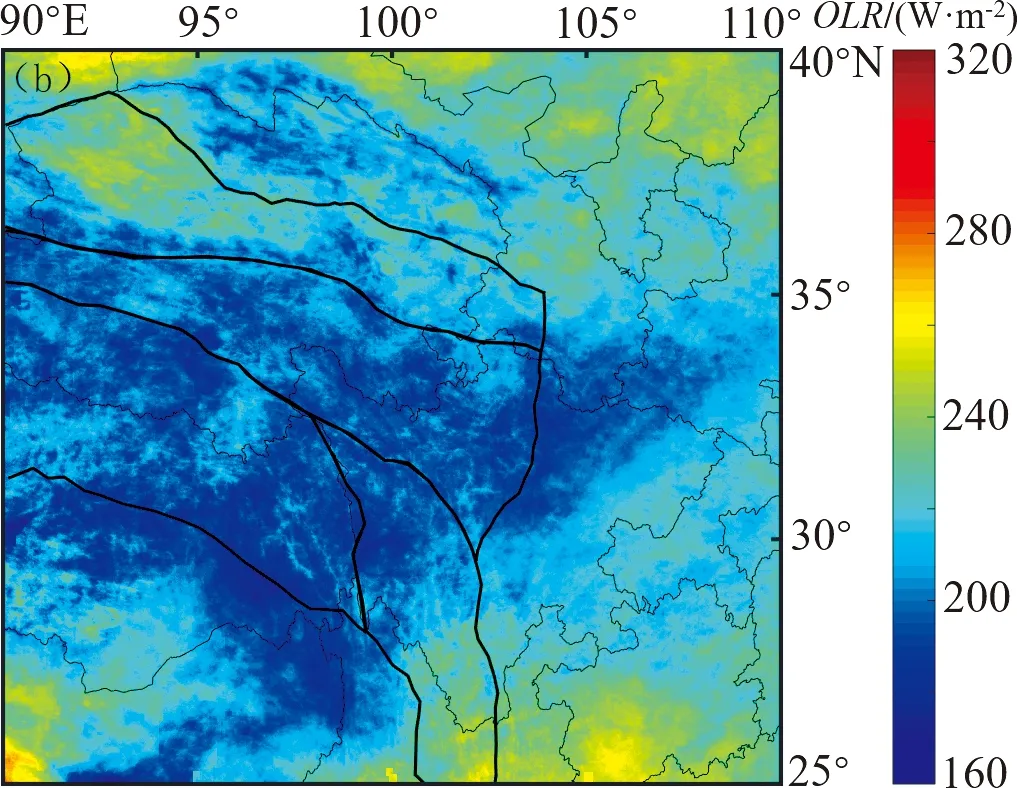

图3是FY-3A和FY-3C在2016年4月下旬的OLR空间分布图及2种数据的差,本旬的ρX,Y为0.88,图中显示2种数据在空间上极为相似,其数据差值极小,基本集中在-5~5。在其余重叠时间上,OLR空间分布和二者的差也与图3c相似。因此,结合FY-3A和FY-3C这2种数据进行研究是可行的。

图3 2016年4月下旬FY-3A(a)与FY-3C(b)的OLR值空间分布及二者之差(c)Fig.3 The spatial distribution of OLR of FY-3A(a)and FY-3C(b) in the last ten days of April 2016 and their difference(c)

3 长波辐射异常与异常指数结果分析

3.1 玉树地震震前异常

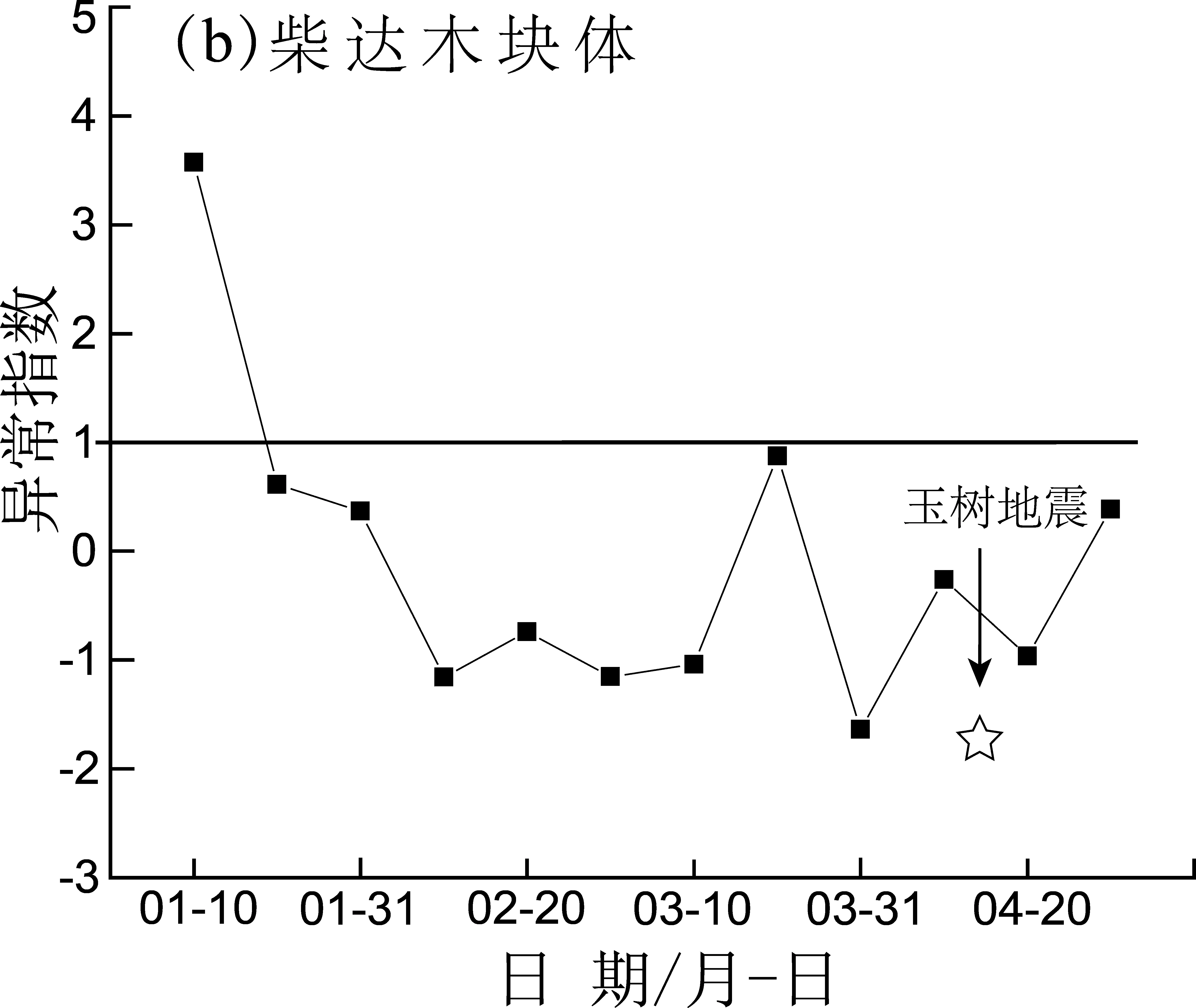

图4是2010年1月中旬至5月上旬玉树地震前、后每旬的OLR值的距平图像。玉树震前,从2010年1月中旬(图4a)开始,在羌塘块体的中部出现了OLR值升高的现象,且增量达到20 w/m2

以上,计算增幅发现,1月中旬的OLR值相较于背景场上升了19.6%。到1月下旬(图4b),OLR值升高现象从羌塘块体延伸到巴颜喀拉块体,OLR值比背景场高3.5%,而后距平降低。从2月上旬到3月中旬(图4c~g)都没有OLR值大面积超过20 w/m2的情况。但在3月下旬(图4h),距平值大幅上升,上升范围包括了羌塘块体、巴颜喀拉块体、柴达木块体以及四川盆地部分地区,部分增量达到20 w/m2以上,OLR值增幅为2.5%。1月下旬和3月下旬OLR值空间上超过20 w/m2的面积比1月中旬大,但增幅却比1月中旬低,这是因为这2旬OLR值在部分区域下降的幅度大于1月中旬。此后直至发震的4月中旬,均未出现大范围OLR值增强(图4i~j)。距平图像出现上述变化或许有如下的动力学原因:印度板块推挤时产生的应力扰动逐次通过青藏高原的羌塘、巴彦喀拉、柴达木块体向东推进,导致区域内作用增强,进而致使区域长波辐射增强,表现为在某些时间上出现OLR值升高现象。而距平上升和下降的反复出现,可能也说明了在震前存在应力的累积和卸载过程。

图4 2010年1月中旬—5月上旬研究区OLR值距平图Fig.4 Anomaly of OLR from the middle ten days of January to the first ten days of May 2016

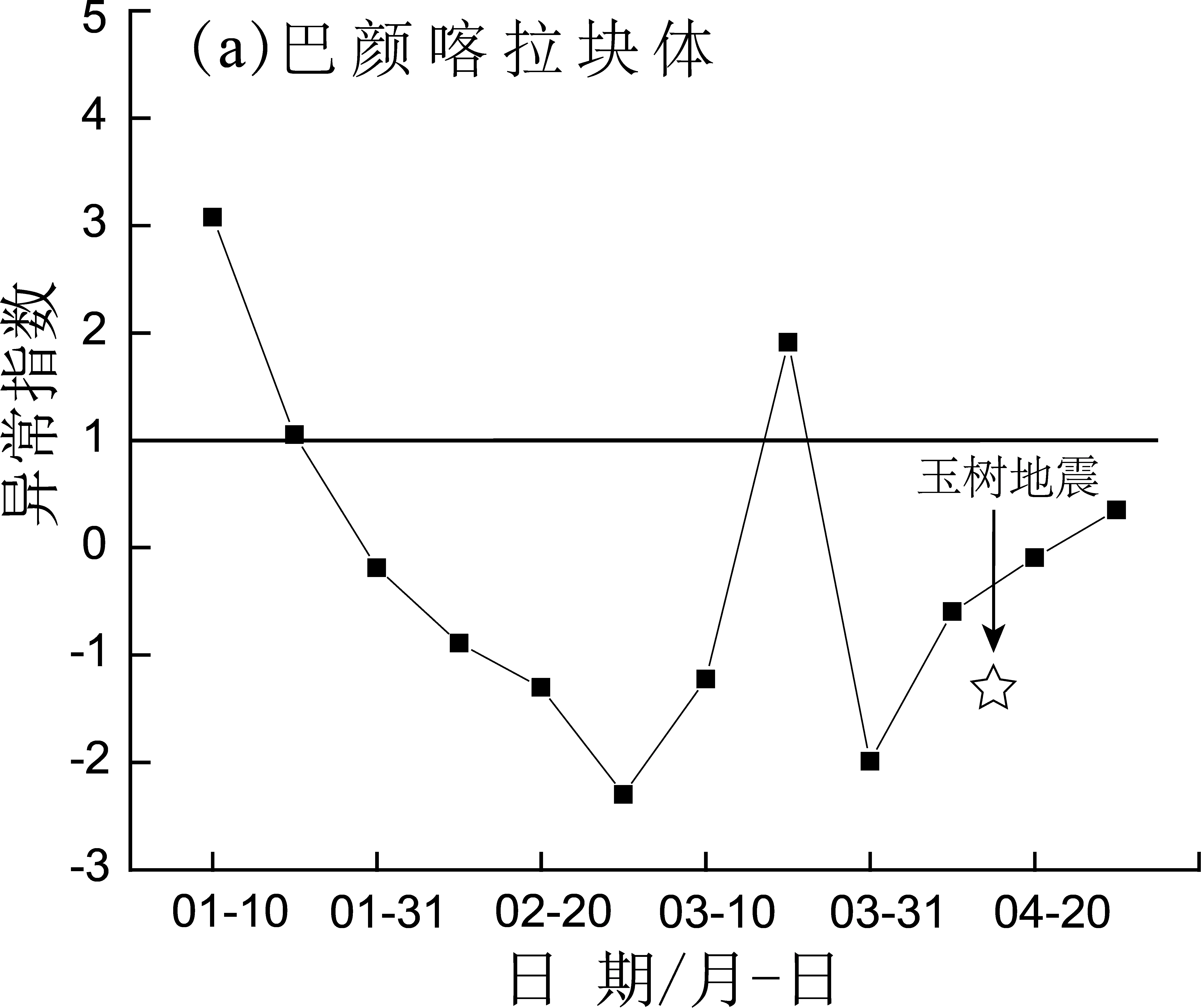

图5是2010年1月中旬至5月上旬玉树地震前、后的异常指数的时间曲线图。在玉树地震前,3个块体的异常指数均出现了“下降—上升—下降—上升”的特点。巴颜喀拉块体的异常指数在1月中、下旬和3月下旬都超过了1倍标准差,分别达到了3.1,1.1和1.9倍,由此可知在这些时间段,OLR值与背景场存在较大差异。柴达木块体在1月中旬异常指数超过标准差3.5倍,此后一直处于1倍标准差之下,但在3月下旬异常指数也有上升。羌塘块体在1月中、下旬和3月下旬异常指数分别为标准差的4.2,1.8和1.4倍。从数据呈现的结果可知,羌塘块体的异常值是3个块体中最高的一个,这是因为构造上,羌塘块体是青藏高原受挤压向东运动的第一受力块体,其次才是巴颜喀拉块体和柴达木块体。

图5 玉树地震前后不同块体异常指数的时间曲线Fig.5 Time curve of anomaly index of different blocks before the Yushu earthquake

3.2 九寨沟地震震前异常

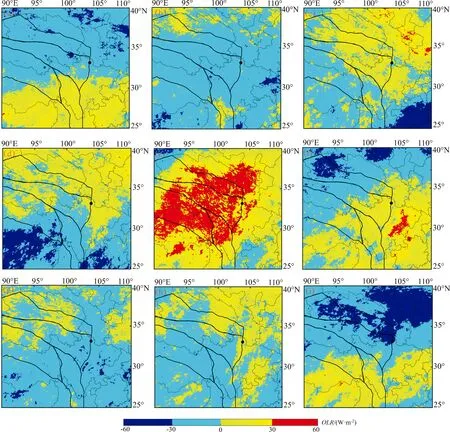

图6为2017年6月中旬—9月上旬九寨沟地震前、后区域OLR值距平图像。九寨沟震前,在7月下旬(图6e)出现了OLR值大面积高出背景场的现象。在羌塘、巴颜喀拉、柴达木块体,均出现了距平超过30 w/m2的情况,OLR值增幅为8.3%,是九寨沟地震研究时段内增幅最高的一旬(其余均小于0),说明7月下旬的OLR值与背景场存在显著差异。以往研究表明,九寨沟地震是在青藏高原东向推挤过程中,其东缘与华南地块触碰而在二级块体边缘发生的地震(Chenetal,2010),在7月下旬出现OLR值增强后,直至地震发生8月上旬(图6f),均未再出现OLR值大面积超过30 w/m2的现象。九寨沟地震前只有一旬距平突出的原因或许是此处活动水平与青藏块体西部相比相对较弱。

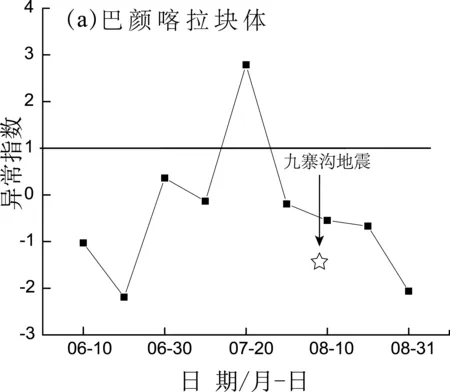

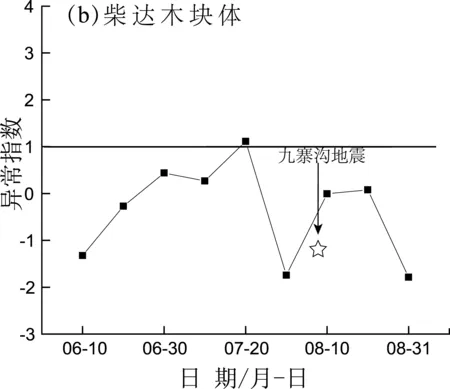

图7是2017年6月中旬—9月上旬九寨沟地震前、后的异常指数,由图可见,3个块体均出现了先升高后下降的变化特点。且异常指数同时在7月下旬达到了最大值,分别超过了标准差的2.78,1.11和2.68倍,而其余时间上,未有超过1倍标准差的现象出现。巴颜喀拉块体的异常指数最高,或许与其是构造上引起九寨沟地震的主要块体有关,同时也说明在7月下旬OLR值明显异于背景场。

4 结论与讨论

本文结合了2010—2017年风云三系卫星FY-3A和FY-3C的逐旬OLR数据,通过建立OLR背景场,计算了玉树MS7.1和九寨沟M7.0地震前后OLR值距平和不同次级块体异常指数,得到以下结果和结论:

图6 2017年6月中旬—9月上旬研究区OLR值距平图Fig.6 Anomaly of OLR from the middle ten days of June to the first ten days of September 2017

图7 九寨沟地震前后不同块体异常指数的时间曲线Fig.7 Temporal curve of anomaly index of different blocks before the Jiuzhaigou earthquake

(1)FY-3A和FY-3C的OLR值在空间上有很高的相似性,2015年全年36期Pearson相关系数只有一期低于0.8,大于0.9的有25期,属于极强相关,通过计算2类数据OLR值的差发现,其差的值范围为-5~5,差异很小;同时,二者的空间图像也具有高度的一致性。因此,可结合2种数据进行研究。

(2)玉树地震前,空间上出现了OLR值大幅上升的现象。2010年1月中、下旬和3月下旬,空间上出现了不同范围OLR值超过20 w/m2的现象,相比于背景场,3旬的增幅分别为19.6%,3.5%和2.5%,辐射增强和下降现象在震前多次反复出现,或许也说明震前块体间应力存在多次加强和卸载。通过计算异常指数表明震前巴颜喀拉、柴达木、羌塘块体的OLR值均有超过多倍标准差的现象,从侧面也说明了这一结论。

(3)九寨沟地震前,在2017年7月下旬出现了OLR值在不同块体内超过30 w/m2的现象。除研究包含的3个次级块体外,川滇菱形块体北部也出现了这一现象,块体异常指数达到最大的时间均为7月下旬,巴颜喀拉块体异常指数最高,为标准差的2.78倍,其次是羌塘块体和柴达木块体,巴颜喀拉块体的异常指数最高,或许与其是构造上引起九寨沟地震的主要块体有关。

(4)玉树震前,OLR值距平与地震存在2次“上升—下降”而后地震的特点,异常指数有“下降—上升—下降—地震”的特点;九寨沟地震OLR值距平和异常指数都有“上升—下降—地震”的特点。2次地震异常指数变化呈现出不同的变化,但震前异常指数上升而后发震这一特征是可以确定的。