贵州霜冻气候变化特征

2020-04-28吴战平胡家敏

张 波,于 飞,吴战平,*,胡家敏

(1.贵州省山地环境气候研究所,贵州 贵阳 550002; 2.贵州省山地气候与资源重点实验室,贵州 贵阳 550002)

霜冻是农业生产中最常见的气象灾害之一,每年给农业生产造成较大损失,严重影响着农业的稳定发展。在农业生产中通常采用无霜冻期的长短来表征作物受霜冻灾害影响的概率,无霜冻期短,农作物生长周期短,农作物遭受霜冻害的概率就越高;而无霜冻期的长短是由当年的初霜冻日和终霜冻日决定。因此,了解和掌握初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期的变化趋势对减少低温灾害对农业生产的影响具有重要的科学意义[1-4]。

国内外关于初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期已开展一系列相关研究。Erlat等[5]以日最低气温≤0 ℃为霜冻指标,分析了1950—2010年土耳其地区霜冻日变化情况,结果表明,土耳其的霜冻日均呈显著减少趋势。Terando等[6]针对北美地区霜冻日的研究结果表明,1981—2010年北美中部部分平原区霜冻日数呈增加趋势,而其余地区则表现为显著减少趋势;王国复等[7]、许艳等[8]、叶殿秀等[9]和宁晓菊等[10]的研究结果表明,中国大部分地区初霜日推迟、终霜日提前,无霜期延长,主要与日最低气温和地面最低地温的升高有关;李芬等[11]利用山西逐日最低地温资料,分析了山西终霜冻日的时空分布特征;任景全等[12]研究表明,吉林省初霜日显著推迟,终霜日显著提前,且无霜期显著延长;刘静等[13]分析了秦岭南北无霜期时空变化特征,结果表明,秦岭南北无霜期随纬度增加而减少,无霜期呈显著延长趋势且发生增多突变;周晓宇等[14]分析了东北地区初终霜日和无霜期的气候变化特征,表明东北地区自南向北随纬度的升高和海拔的升高,初霜日提前、终霜日推后、无霜期缩短;张磊等[15]利用逐日最低气温资料,研究了宁夏全区与不同区域的无霜期基本特征和变化趋势,发现宁夏平均无霜期以4.7 d·(10a)-1的速率延长,不同区域的无霜期均呈延长趋势;马尚谦等[16]利用逐日地面0 cm最低气温资料,分析了淮河流域异常初、终霜日时空变化,研究发现,气候态的转型促进了初霜日的推迟和终霜日的提前。针对贵州霜冻研究也有相关报道,郜红娟等[17]利用1960—2013年逐日最低气温格点数据,分析了贵州霜冻日变化特征,但未对初霜冻日和终霜冻日的气候特征做定量分析。

本文在前人研究的基础上,以地面0 cm日最低气温≤0 ℃作为霜冻日指标,系统分析贵州省初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期的气候特征,以期为合理利用气候资源和农业防灾减灾提供科学依据。也可充分发挥气象服务在脱贫攻坚中“趋利避害、减灾增效”的作用,促进贵州省对低温霜冻敏感的特色产业的健康可持续发展[18]。

1 材料与方法

1.1 数据来源

选取1961—2018年贵州省84个地面观测站的地面0 cm日最低气温数据,气象数据来自贵州省气象信息中心。贵阳站点7个,遵义站点14个,安顺站点6个,毕节站点8个,铜仁站点10个,六盘水站点3个,黔东南站点16个,黔南站点12个,黔西南站点8个。

1.2 方法

以地面0 cm日最低气温≤0 ℃作为霜冻日指标,将本年春(秋)季地面0 cm日最低气温≤0 ℃的最后1天(第1天)分别定义为终(初)霜冻日,终、初霜冻日之间的间隔日数为无霜冻期。为了方便统计和描述,将初霜冻日、终霜冻日均采用自1月1日起的日序列来表示,即1月1日的日序为1,1月2日的日序为2,2月1日的日序为32,以此类推。同时将霜冻日按照分级标准,分成不同等级:较多年平均初霜冻日提前1~5 d为正常初霜冻日,较多年平均初霜冻日提前6~10 d为偏早初霜冻日,较多年平均初霜冻日提前≥11 d为特早初霜冻日;较多年平均终霜冻日推迟1~5 d为正常终霜冻日,较多年平均终霜冻日推迟6~10 d为偏晚终霜冻日,较多年平均终霜冻日推迟≥11 d为特晚终霜冻日。

霜冻时间变化特征采用气候倾向率[19]、Mann-Kendell[20]方法分析;利用ArcGIS技术分析初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期的空间分布特征。

气候倾向率反映气候因子的变化趋势,由一元线性趋势方程表示,如公式1所示,

xt=att+a0(t=1, 2, 3, …,n)。

(1)

式中:xt为气象要素的拟合值,at、a0为回归系数,t为时间序列,10at称作气候倾向率,表示气象要素每10 a的变化趋势。

Mann-Kendall是一种非参数趋势检验法,监测气候要素长期变化趋势,是目前比较常用的趋势诊断方法。在Mann-Kendall检验中,原假设H0为时间序列数据(x1~xn),是n个独立的、随机变量同分布的样本;假设H1是双边检验,对于所有的k,j≤n,且k≠j,xk~xj的分布是不相同的,检验的统计变量S计算如下式:

(2)

其中,S为正态分布;xj为时间序列的第j个数据值;n为数据样本的长度;Sgn是符号函数,标准化统计量Z由下式计算得出:

当Z为正值表示增加趋势,负值表示减少趋势。当检验序列是否发生突变时,常通过下式进行计算检验统计量Sk:

(3)

定义:

(4)

式中:E(Sk)=k(k+1)/4,Var(Sk)=k(k-1)(2k+5)/72,UFk为标准正态分布。若UFk值大于0,则表明序列呈上升趋势;小于0则表明呈下降趋势;当它们超过显著性水平对应的临界值时,表明上升或下降趋势显著。

2 结果与分析

2.1 时间变化特征

2.1.1 初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期时间变化特征

图1所示为贵州省1961—2018年初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期时间变化特征,由图1-a可以看出,近58 a贵州地区多年平均初霜冻日为12月2日,最早初霜冻日为11月12日,发生在1992年,最晚初霜冻日为12月16日,发生在1991年,相差34 d;初霜冻日随时间变化呈显著推迟的变化趋势,推迟速率为2.34 d·(10a)-1。从年代际变化趋势来看,20世纪60、70年代初霜冻日分别为11月30日和11月28日,80和90年代初霜冻日为12月1日,均早于多年平均值;进入21世纪初霜冻日推迟明显,21世纪00年代初霜冻日为12月6日,21世纪10年代初霜冻日为12月12日。

从终霜冻日时间变化特征(图1-b)可以看出,贵州地区多年平均终霜冻日为2月23日,最早终霜冻日为1月27日,发生在1973年,最晚终霜冻日为3月17日,发生在1969年,相差49 d。近58 a终霜冻日随时间变化呈显著提前趋势,变化率为2.95 d·(10a)-1,终霜冻日平均提前了17.11 d。从年代际来看,终霜冻日呈现延迟-提前-延迟-提前的波动变化趋势,具体为20世纪60年代终霜冻日为3月4日,晚于多年平均值;70、80年代终霜冻日为2月24日,与平均终霜冻日基本持平;90年代终霜冻日呈提前态势,终霜冻日为2月18日;进入21世纪的00年代终霜冻日又回到多年平均终霜冻日水平,到21世纪10年代终霜冻日为2月15日,又呈提前的变化趋势。

无霜冻期时间变化趋势(图1-c)表明,多年平均无霜冻期为291 d,最小无霜冻期为253 d,发生在1969年,最大无霜冻期为325 d,发生在2015年,相差73 d。无霜冻期随时间变化呈显著延长的变化趋势,速率为5.76 d·(10a)-1,平均延长了33.41 d。从年代际来看,20世纪60、70和80年代无霜冻期天数少于多年平均值,分别为278、285、286 d;90年代到21世纪10年代无霜冻期天数均多于多年平均值。

图1 初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期时间变化特征Fig.1 Variation characteristics of the first frost, the last frost and frost-free period

图2 初霜冻日(a)、终霜冻日(b)和无霜冻期(c)突变检验特征Fig.2 Mann-Kendall test of the first frost day(a), the last frost day(b) and frost-free period (c)

2.1.2 初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期突变特征

图2所示为贵州省1961—2018年初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期的突变特征。从初霜冻日M-K突变检验结果(图2-a)可以看出,贵州地区初霜冻日在1994年以前呈上下波动,1994年以后呈递增的变化趋势,并在2005年以后UF统计量超过显著性水平0.05的临界线,表明初霜冻呈显著推迟趋势。根据UF和UB曲线在2条临界线之间的交点,确定2004年为初霜冻日的突变年。

终霜冻日突变检验结果(图2-b)显示,终霜冻日在1974年以前呈上下波动趋势,1974年以后呈下降趋势,并在1981年超过显著性水平0.05的临界线,1981至1990年呈小幅度的上下波动,1990年后UF统计量呈下降趋势。根据UF和UB曲线在2条临界线之间的交点,确定1980年为终霜冻日的突变年。

无霜冻期突变检验结果(图2-c)显示,无霜冻期在1979年之前UF统计量呈上下波动,之后呈递增趋势,并在1998年后UF统计量超过显著性水平0.05的临界线,表明无霜冻期呈显著延长趋势。根据UF和UB曲线在2条临界线之间的交点,确定1995年为无霜冻期的突变年。

2.2 空间变化特征

2.2.1 初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期空间分布

由图3可以看出,初霜冻日出现在11月上旬至12月下旬,最早初霜冻日为11月7日,发生在威宁,最晚初霜冻日为12月20日,发生在罗甸,两地初霜冻日天数相差44 d。在空间分布上呈现东部晚、西部早,南部晚、北部早的变化特征,初霜冻日较早的区域主要分布在毕节市大部、六盘水市北部和遵义市局地等地区,初霜冻日在11月7日—11月15日;初霜冻日较晚的地区主要分布在黔西南州望谟、册亨、南北盘江流域、黔南州罗甸,以及遵义赤水等低热河谷区,初霜冻日在12月13日—12月20日;其余大部分地区初霜冻日多发生在11月下旬—12月中旬。终霜冻日空间上与初霜冻日呈相反的分布趋势,西部晚、东部早,北部晚、南部早,终霜冻日期出现在1月下旬—4月上旬,平均终霜冻日为2月23日。最早终霜冻日为1月26日,发生在望谟,最晚终霜冻日为4月7日,发生在威宁。

无霜冻期空间分布特征如图3所示,无霜冻期空间分布特征和初霜冻日空间分布基本一致,自东向西、自南向北呈递减趋势,无霜冻期较短的地区主要分布在毕节市大部、六盘水市北部和遵义市局地等地区,无霜冻期在215~242 d;无霜冻期较长的地区主要分布在黔西南州望谟、册亨、南北盘江流域、黔南州罗甸,以及遵义赤水等低热河谷区,长度在325~351 d。最短无霜冻期发生在威宁,为215 d,最长无霜冻期发生在赤水,达351 d。

图3 初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期空间分布Fig.3 The spatial distribution of the first frost day, the last frost day and frost-free period

2.2.2 初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期气候倾向率空间分布

从图4可以看出,近58 a贵州省初霜冻日气候倾向率变化范围为-0.64~6.54 d·(10a)-1,平均气候倾向率为2.56 d·(10a)-1,全省除了仁怀和从江等地的初霜冻日气候倾向率呈递减趋势,其余97%站点气候倾向率呈递增趋势。贵州地区初霜冻日整体呈推迟的变化趋势,其中有20%的站点通过0.05显著性检验,49%的站点通过了0.01显著性检验;空间上,赤水、黔西、修文、开阳、镇宁、织金、施秉和平坝等地初霜冻日气候倾向率较高,变化范围为4.01~6.54 d·(10a)-1。

终霜冻日气候倾向率变化范围在-7.81~0.92 d·(10a)-1,平均气候倾向率为-3.29 d·(10a)-1,全省除了仁怀和岑巩等地的终霜冻日气候倾向率呈递增趋势,其余站点气候倾向率呈递减趋势。贵州地区终霜冻日整体呈提前的变化趋势,其中有32%的站点通过0.05显著性检验,37%的站点通过了0.01显著性检验。空间上终霜冻日气候倾向率较高的区域主要分布在三都、思南、兴仁、晴隆、玉屏、清镇、平坝和荔波等地,变化范围为-7.82~-5.01 d·(10a)-1(图4)。

无霜冻期气候倾向率变化范围在-5.18~13.82 d·(10a)-1,平均气候倾向率为5.73 d·(10a)-1,全省除了仁怀、岑巩、白云和江口等地的无霜冻期气候倾向率呈递减趋势,其余95%站点气候倾向率呈递增趋势。无霜冻期整体呈延长的变化趋势,82%的站点通过显著性检验,其中13%的站点通过0.05显著性检验,69%的站点通过了0.01显著性检验。空间上无霜冻期气候倾向率较高的区域主要分布在乌当、清镇、兴仁、榕江、三都、思南、黔西、普安和修文等地,变化范围在9.02~13.82 d·(10a)-1(图4)。

▲, P<0.01;+, P<0.05.图4 初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期气候倾向率空间分布特征Fig.4 Spatial distribution of trends of the first frost day, last frost day and frost-free period

图5 不同准气候周期平均初霜冻日(a)、平均终霜冻日(b)和平均无霜冻期(c)的临界线空间变化Fig.5 Spatial distribution of trends of the first frost day (a), the last frost day (b) and frost-free period (c)

2.2.3 平均初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期临界线空间分布特征

图5所示为不同准气候周期平均初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期临界线空间分布特征。从平均初霜冻日(12月2日)临界线空间位置(图5-a)可以看出,不同准气候周期贵州地区平均初霜冻日临界线空间分布差异显著,随着准气候周期的变化,平均初霜冻日临界线整体上呈向北偏移的趋势。1961—1990年平均初霜冻日临界线主要分布在贵州南部和东南部的安龙、贞丰、长顺、平塘、三都、剑河、榕江和从江一线;1971—2000年平均初霜冻日临界线较1961—1990年变化不大,走势基本一致,仅黔东南部分区域略有北偏的趋势;1981—2010年,平均初霜冻日临界线向北偏移的趋势明显,主要分布在兴仁、关岭、镇宁、长顺、惠水、麻江、黄平、余庆、凤冈和正安一线;1991—2018年间平均初霜冻日临界线整体向北偏移,主要分布在盘州、普定、安顺、清镇、花溪、贵阳、瓮安和金沙一线。

平均终霜冻日(2月23日)临界线空间位置变化特征如图5-b所示,随着准气候周期的变化,平均终霜冻日临界线整体呈向北、向西偏移的趋势。1961—1990年平均终霜冻日临界线主要分布在安龙、关岭、平塘、榕江和从江一线;1971—2000年平均终霜冻日临界线主要分布在晴隆、镇宁、惠水、三都、剑河和锦屏一线;1981—2010年与1991—2010年平均终霜冻日临界线走势基本一致,主要分布在晴隆、普定、安顺、龙里、黄平、余庆和德江一线,其中1991—2010年间平均终霜冻日在铜仁地区临界线呈向西偏移趋势。

平均无霜冻期(291 d)临界线空间位置变化特征如图5-c所示,空间分布上和平均初霜冻日临界线变化趋势基本一致。1961—1990年平均无霜冻期主要分布在兴义、关岭、平塘、三都、剑河和锦屏一线;1971—2000和1981—2010年平均无霜冻期临界线分布基本一致,主要分布在兴仁、普定、惠水、贵阳、都匀、雷山、余庆、正安一线,与1961—1990年相比,平均无霜冻期基本覆盖黔西南州、黔南州、黔东南州和铜仁市;1991—2018年平均无霜冻期临界线向北和向西偏移趋势明显,主要分布在盘州、修文、麻江、福泉、息烽和金沙一线。

2.2.4 不同等级霜冻的概率分布

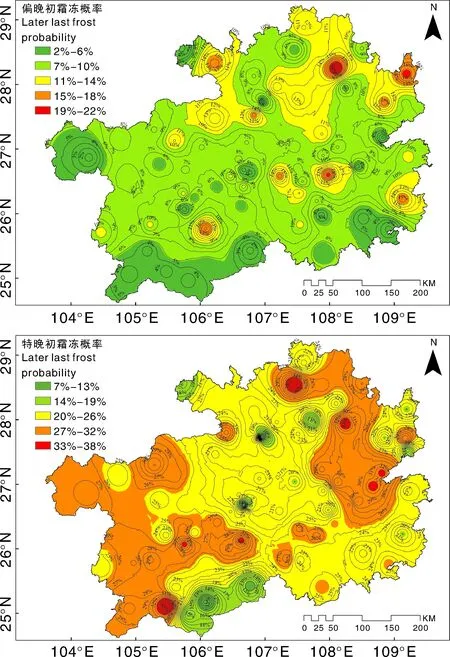

从图6可以看出:贵州地区偏早初霜冻发生概率在1%~19%,平均概率为7%;空间上整体呈现北部高,南部低的分布特征;偏早初霜冻发生概率较高的区域主要分布在东北部的印江、绥阳、岑巩、凯里、台江和西北部的威宁等地,发生概率在12%~19%;发生概率较低的区域分布在西南部望谟、册亨和兴义,以及南部边缘的罗甸、平塘、荔波和从江等地,发生概率在4%左右。

如图6所示,特早初霜冻的发生概率在2%~29%,平均概率为17%,空间上呈现西北部高,西南部边缘和南部边缘低的特征;特早初霜冻发生概率较高的区域主要分布在毕节市的大部、六盘水市北部等区域,以及中东部的瓮安、福泉和麻江等地,发生概率在23%~29%;发生概率较低的区域分布在西南部望谟、册亨、南部边缘的罗甸,以及北部的赤水等地,概率在9%左右。

图6 偏早初霜冻和特早初霜冻概率分布特征Fig.6 Spatial distribution of probability of the earlier first frost and the earliest first frost

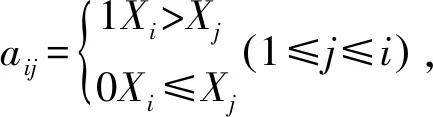

从图7可以看出,贵州地区偏晚终霜冻发生概率在2%~22%,平均概率为8%。空间上,偏晚终霜冻发生概率较高的区域主要分布在北部的播州、德江、松桃和东南部雷山、贵定与黎平等地,发生概率在15%~22%;发生概率较低的区域分布在西南部、南部边缘、东南部从江,以及西北部威宁等地,发生概率在6%左右。

如图7所示,特晚终霜冻的发生概率在7%~38%,平均概率为25%。空间上,特晚终霜冻发生概率较高的区域主要分布在西部大部、黔东南州北部、铜仁市西部和遵义市东部等地,发生概率在27%~38%;发生概率较低的区域分布在西南部望谟、册亨和南部边缘的罗甸,以及北部的赤水等地,概率在13%左右。

2.3 初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期影响因子分析

利用初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期分别与纬度和海拔高度,以及气温建立相关性,结果如表1所示。纬度和海拔高度在不同程度上影响着贵州地区初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期,纬度和海拔高度与初霜冻日、无霜冻期呈负相关,与终霜冻日呈正相关,具体表现为,初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期与海拔高度的相关系数分别为-0.74、0.63和-0.64,相关系数均通过0.01的信度检验;与纬度的相关系数分别为-0.11、0.31和-0.26,表明海拔高度对贵州地区初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期的影响更显著。

图7 偏晚终霜冻和特晚终霜冻概率分布特征Fig.7 Spatial distribution of probability of the later last frost and the latest last frost

表1 初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期的影响因子

Table 1 Influence factors of the first frost day, the last frost day and frost-free period

因素Factors初霜冻日First frost day终霜冻日Last frost day无霜冻期Frost-free period纬度Latitude-0.110.31∗∗-0.26∗海拔高度Altitude-0.74∗∗0.63∗∗-0.64∗∗年平均气温Annual average temperature0.92∗∗-0.91∗∗0.91∗∗年平均最低气温Annual average minimum temperature0.92∗∗-0.92∗∗0.92∗∗春季平均气温Average temperature in spring0.88∗∗-0.93∗∗0.93∗∗春季平均最低气温Average minimum temperature in spring0.91∗∗-0.95∗∗0.94∗∗秋季平均气温Average temperature in autumn0.92∗∗-0.89∗∗0.89∗∗秋季平均最低气温Average minimum temperature in autumn0.93∗∗-0.91∗∗0.91∗∗

*、**分别表示通过0.05和0.01显著性检验。

** and ** meant significant correlation atP<0.01 andP<0.05, respectively.

与气温的相关性分析表明,初霜冻日和无霜冻期与气温呈显著正相关,终霜冻日与气温呈显著负相关,相关系数均通过了0.01的信度检验。秋季平均最低气温是影响初霜冻日的关键因子,春季平均最低气温是影响终霜冻日和无霜冻期的关键因子。

3 结论与讨论

本研究基于贵州省1961—2018年84个气象站点地面0 cm日最低气温资料,以地面0 cm日最低气温≤0 ℃作为霜冻指标,研究贵州省初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期的变化特征,得出如下结论:(1) 1961—2018年,贵州地区平均初霜冻日为12月2日,平均终霜冻日为2月23日,平均无霜冻期为291 d,随时间变化初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期分别呈推迟、提前和延长的变化趋势,并且存在明显突变年。(2) 在空间分布上,初霜冻日和无霜冻期空间分布基本一致,自东向西、自南向北初霜冻日、无霜冻期呈递减的变化趋势,初霜冻日较早和无霜冻期较短的地区主要分布在毕节市大部、六盘水市北部和遵义市局地等地区,终霜冻日空间上呈西部晚、东部早,北部晚、南部早趋势。(3) 1961—2018年,贵州地区偏早初霜冻平均发生概率为7%,空间上整体呈现北部高、南部低的分布特征;特早初霜冻的平均发生概率为17%,空间上呈现西北部高,西南部边缘和南部边缘低的分布特征;偏晚终霜冻平均发生概率为8%,特晚终霜冻日的平均发生概率为25%,空间上特晚终霜冻发生概率较高的区域主要为西部大部、黔东南州北部、铜仁市西部和遵义市东部等地。(4)海拔高度是影响贵州地区初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期的关键因子;秋季平均最低气温是影响初霜冻日的关键因子,春季平均最低气温是影响终霜冻日和无霜冻期的关键因子。

在全球气候变暖的背景下,贵州地区初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期分别呈推迟、提前和延长的变化趋势,这与许艳等[8]对中国西南地区霜期的分析结果基本一致,但初霜冻日推迟幅度、终霜冻日提前的幅度和无霜期延长幅度明显大于山西[11]、陕西[22]、宁夏[15]和东北[12,14]等地区。宁晓菊等[10]研究得出,全国初霜日推迟幅度、终霜日提前幅度和无霜期延长幅度北方大于南方、东部大于西部,本研究结果与此不一致。贵州受自身地理位置的影响,海拔高度是影响初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期的关键因子,其结果与北方高纬地区的纬度是影响初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期关键因子[14]不一致,这是由于贵州气候的地域性差异表现为水平距离近但地形起伏较大的山区,气温随海拔高度的升高而降低,立体气候特征明显。

此外,本研究仅对贵州地区初霜冻日、终霜冻日和无霜冻期气候变化趋势进行了定量分析,未对霜冻危害程度进行研究;初霜冻日的推后、终霜冻日的提前和无霜期的延长,为贵州农业生产提供了充足的热量资源,但有可能使农业产业结构发生调整。因此,霜冻灾害影响评估及其对农业产业发展调整方面有待进一步研究。