基于改进参数的长三角城市生态足迹分析及其可持续性评价

2020-04-27林章林

闻 熠, 高 峻, 徐 迪, 林章林

(1.九江学院 江西长江经济带研究院, 江西 九江 332005; 2.上海师范大学城市发展研究院, 上海 200234; 3.复旦大学 工商管理博士后流动站, 上海 200433)

从1987年挪威首相布伦特莱夫人在《我们共同的未来》报告中首次提出“可持续发展”概念,到2015年联合国大会上提出的可持续发展目标(Sustainable Development Goals,SDGs),可持续发展始终是人类的追求目标。在该理念提出后,国内外学者积极投身这一领域的分析和探索上来,这其中最为经典的模型为加拿大生态经济学家William Rees 及其博士生Wackernagel 提出的生态足迹模型[1-4]。生态足迹模型于1999年引入我国后[5-9],被广泛应用于国家[10-14]、省域[15-23]、城市群[24-27]、市域[28-33]等不同空间尺度的可持续发展研究中。但是在一些研究中,生态足迹模型中两个重要参数:均衡因子和产量因子,往往均采用的是全球平均值,而中国国土幅员辽阔,生态多样性复杂,如果计算模型采用全球平均值,则会忽略区域自然环境的时空差异,从而在一定程度上影响了研究结果的科学性和可比性[34-35]。因此有必要对模型参数进行修正,使得核算方法更加本土化,从而使研究结果能更好地体现研究区的实际情况。

长三角城市群地区在国家现代化建设大局和全方位开放格局具有举足轻重的地位,但另一方面人类活动对自然资本的需求日益增加,生态系统正承受着巨大的压力,区域的可持续性和生态安全面临着严重的挑战[36]。本文从“国家公顷”的角度出发,首先对生态足迹模型参数进行本土化探索,然后对2006—2016年长三角城市群4个城市(上海、南京、杭州、合肥)生态足迹和生态承载力进行测算,并基于相关参数对研究区的可持续状况进行评价与分析,旨在为研究区及相类似地方的可持续发展对策提供科学依据和理论参考。

1 研究方法

“国家公顷”的概念是相对全球尺度提出来的,是指国家土地平均生产力的标准面积,为在国家生产力水平上衡量省际土地供需量提供了方法[37]。在测算某区域生态足迹时,往往将人类对自然资源的消耗转化为6种生态生产性面积,即耕地、林地、草地、水域、化石燃料和建筑用地6大类型。由于不同类型土地的平均生产力相差很大,并且不同区域同类型的土地生产力也有差异,因此以上6种土地类型的生态足迹不能直接相加,需要通过乘以各自的均衡因子和产量因子转化成可以直接比较的标准面积。在“国家公顷”模型中,均衡因子是指国内某类生物生产性土地的平均生产力与全国所有生物生产性土地的平均生产力的比值,产量因子为研究区某类生物生产性土地的平均生产力与中国同类土地的平均生产力的比值。

1.1 基于“国家公顷”的本土化模型参数计算

(1) 均衡因子计算。本文借鉴何爱红的研究方法[38],来计算均衡因子计算中。该方法中,把各类生物产品产量转化为统一的热值形式进行计算,具体计算如公式1所示:

(1)

(2) 产量因子计算。本文的研究区为长三角城市群4个省会城市,因此将计算长三角“三省一市”,即上海,浙江省,江苏省,安徽省各自的产量因子。本文采用“热值法”对研究区的产量因子进行探索,具体方法是将各类土地利用类型的生产力用热值的形式来表示,即将生物产量乘以该类生物的单位热值。其中,某生物产品的单位热值是指每千克该产品包含的热量,通过这种转化计算可将每种生物产品的计量单位转换成统一的单位,热值量可以通过查阅《农业技术经济手册(修订版)》得到,如果若某些生物产品的热值在手册中查不到,则以近似产品的热值或多个近似产品的热值平均值来代替[37,39-40],其计算公式如下(公式2)。

(2)

1.2 生态足迹和生态承载力计算

“国家公顷”模型中,研究区总生态足迹(EF)和生态承载力(EC)的计算公式如下:

(3)

EC=∑(Aj×EQFj×YFj)

(4)

式中:Pi为i种产品的总产量;Yi为i种产品全国平均产量;EQFj为j类土地类型均衡因子;YFj为研究区j类土地类型产量因子;Aj为为j类型生产性土地的面积(hm2)。将总的生态足迹和生态承载力除以研究区人口数量,即可得到人均生态足迹和人均生态承载力。

1.3 可持续性评价指数

本文选取单位万元GDP生态足迹(WEF),生态压力指数(EPI),生态可持续指数(ESI)这3个指数,对研究区的可持续性状况进行全面的评估。

(1) 单位万元GDP生态足迹。该指数主要是用来表征研究区内生态资源利用效率,体现了区域社会经济发展与资源利用之间的关系,即利用所消耗的资源创造价值的大小,如GDP等[29]。其计算方法为区域总生态足迹与国内生产总值的比值,其计算公式为:

(5)

式中:WEF表示研究区单位万元GDP生态足迹;EF表示研究区总生态足迹;GDP表示研究区总国内生产总值。WEF的倒数即为研究区的生态资源利用效率,显然WEF越高,表示区域内自然资源的利用效率越低,反之则越高。

(2) 生态压力指数。它是从与人均生态承载力的比较角度来指针区域的可持续性,反映区域生态环境所受压力强度的大小[41-42]。其计算方法是区域人均生态足迹与人均生态承载力的比值,其计算公式为:

(6)

式中:EPI指区域生态压力指数;ef表示研究区人均生态足迹;ec表示研究区人均生态承载力。EPI指数无量纲,一般来说;EPI指数越大,说明生态环境所遭受的压力越大,生态系统处于不安全状态,区域的可持续性受到挑战。

(3) 生态可持续指数(ESI)。为了进一步反映各城市的可持续状况,本文将引生态可持续指数(ESI)。它表示一个地区生态可持续利用程度,是指一定区域的生态可持续供给满足人类生态需求的程度[29,43]。其公式为:

(7)

式中:ESI为生态可持续指数;ef为人均生态足迹;ec为人均生态承载力。ESI的取值在0~1,其值越大,表示生态可持续发展程度越强;反之,则生态可持续发展程度越弱。

2 研究区与数据

2.1 研究区域

本文选取长三角城市群4个典型城市作为研究区,即一个直辖市(上海)和3个省会城市(南京,杭州,合肥)。根据各自的统计年鉴显示,截至2016年,上海总面积6 340 km2,常住人口2 418.33万人,人均GDP为124 606元;南京总面积6 587 km2,常住人口833.5万人,人均GDP为127 264元;杭州总面积16 853.57 km2,常住人口为946.8万人,人均为GDP为132 617元;合肥总面积为11 445.1 km2,常住人口为796.5万人,人均GDP为90 564元。该区域皆属于亚热带季风气候区,温和多雨,年平均气温在21°C左右。

2.2 数据来源与计算方法

2.2.1 数据来源 本文研究中的生物生产量和能源消费量数据来源于2006—2016年的《上海统计年鉴》,《南京统计年鉴》,《杭州统计年鉴》,《合肥统计年鉴》,国家平均生物生产力数据由2006—2016年《中国统计年鉴》以及国家统计局网站相关数据计算得到;土地利用面积数据源于国土资源部土地调查成果共享应用服务平台,各类生物产品的单位热值采用《农业技术经济手册(修订版)》。

2.2.2 基于“国家公顷”模型的均衡因子和产量因子计算

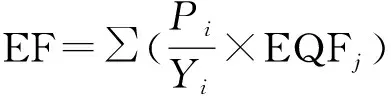

(1) 均衡因子计算。根据上述数据,生物资源消费项目中,耕地生物资源账户主要有粮食、豆类、蔬菜、油料作物等;草地生物资源账户选取牛羊肉、奶类为消费项;林地消费足迹由木材、水果产量来反映;水域消费足迹仅考虑淡水产品产量;土地利用类型主要包括:耕地、林地、草地和水域。将各类生物的单位热值转化成热量形式,并根据生物产品类型划归到各类土地型(表1),共计48个计算项目,各类生物的热值转换单位摘自《农业技术经济手册(修订版)》。

将上述数据代入到公式1中,计算得到2006—2016年我国各类土地利用类型的均衡因子,见表2。

由表2可以看出,6类土地利用类型中,耕地的均衡因子最高,其次是水域、林地和草地;同时,在不同年份中,各类土地利用类型的均衡因子相差不大,其中耕地、草地和水域基本稳定,林地存在小幅波动。

(2) 产量因子计算。在“国家公顷”模型中,产量因子指研究区某类生物生产性土地的平均生产力与全国同类土地的平均生产力的比值。由于本文的研究区为长三角城市群,因此将计算长三角“三省一市”,即上海,浙江省,江苏省,安徽省各自的产量因子。本文同样采用“热值法”对研究区的产量因子进行探索,具体方法是将各类土地利用类型的生产力用热值的形式来表示,即将生物产量乘以该类生物的单位热值。其中,某生物产品的单位热值是指每千克该产品包含的热量,通过这种转化计算可将每种生物产品的计量单位转换成统一的单位,计算公式如公式2所示,将上述数值代入公式2中,分别得到了2006—2016年长三角城市群三省一市各自的产量因子,见表3—6。

表1 中国各类土地生产情况

表2 2006-2016年我国各类土地均衡因子

表3 2006-2016年上海市各类土地产量因子

表4 2006-2016年浙江省各类土地产量因子

表5 2006-2016年江苏省各类土地产量因子

表6 2006-2016年安徽省各类土地产量因子

由上表中数据可以看出,2006—2016年,长三角三省一市各类土地产出水平年际变化不大,但总体来说较高,其中耕地、草地,水域的产量水平均高于全国平均水平;其中,耕地产量水平最高的是浙江省;林地的产量因子与全国平均水平相当;水域的产量因子上海最大,其次是江苏;草地产量因子最大的浙江省。

3 结果与分析

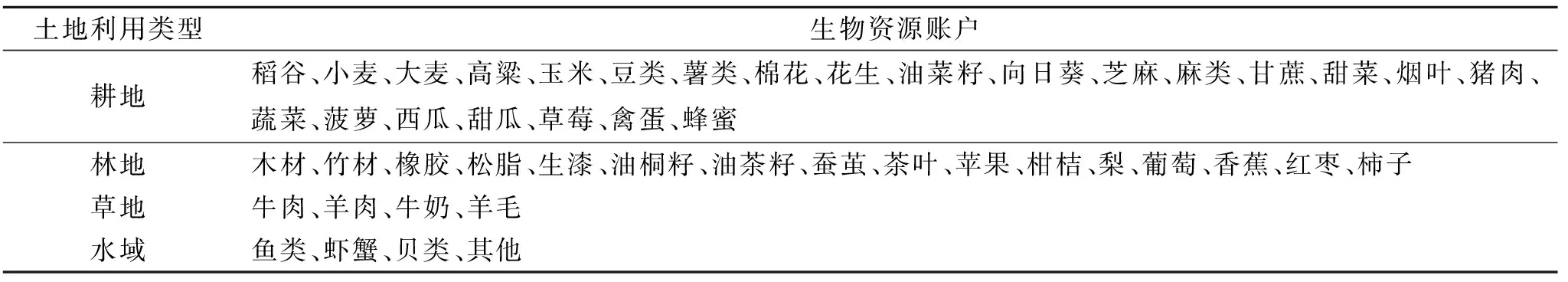

3.1 研究区人均生态足迹时间序列变化

依据研究区2006—2016年统计数据和基于“国家公顷”模型计算得到的中国本土均衡因子,结合公式3对研究区2006—2016年生态足迹进行测算,其中四城市历年的各土地利用类型人均生态足迹如图1所示。由图中可以看出,这4个城市能源和耕地生态足迹占了总生态足迹的绝大部分,其中上海,南京和杭州能源生态足迹占了总生态足迹的50%以上,但是比例在逐年下降,上海能源生态足迹比重由2006年的82.4%下降到2016年的67.3%,南京由77.2%下降到73.5%,杭州由58.4%下降到48.8%;合肥市耕地生态足迹比例超过能源生态足迹,其中耕地生态足迹比例在下降,由2006年的59.6%下降到2016年的50.7%,能源生态足迹的比例则在上升,由2006年的35.1%上升到2016年的37.1%。

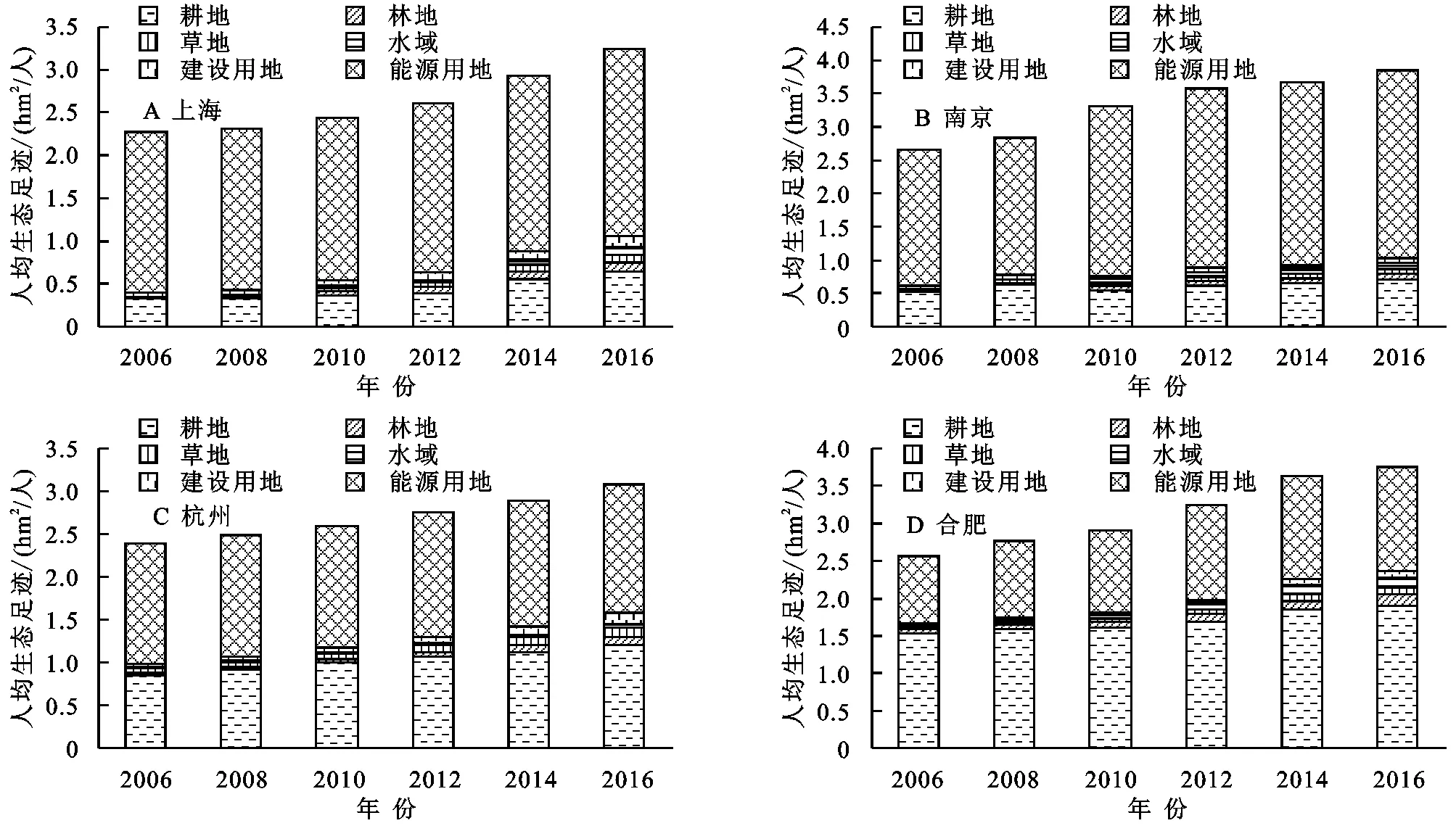

将各个组份的人均生态足迹累加得到研究区4城市的人均总生态足迹,其年际变化情况如图2所示。由图中可以看出,4城市人均总生态足迹均呈现上升趋势,上升幅度各不相同。上海市人均生态足迹由2006年的2.270 5 hm2/人上升至2016年的3.260 5 hm2/人;南京的人均生态足迹由2006年的2.655 6 hm2/人上升至2016年的3.875 6 hm2/人,增幅相对于上海较大;杭州人均生态足迹由2006年的2.384 8 hm2/人上升至2016年的3.086 8 hm2/人;合肥的人均生态足迹由2006年的2.577 3 hm2/人上升至2016年的3.707 9 hm2/人,是长三角4个省会城市中增幅最大的。

图1 2006-2016年研究区人均生态足迹结构

图2 2006-2016年研究区人均生态足迹变化

3.2 研究区人均生态承载力时间序列变化

依据研究区2006—2016年统计数据和基于“国家公顷”模型计算得到的中国本土均衡因子和产量因子,结合公式4,对研究区2006—2016年人均生态承载力计算,其时间序列变化如图3所示。

由图3可知,四城市人均生态承载力变化幅度不大,都呈现下降趋势。其中合肥市的变化幅度最大,由2006年的0.611 9 hm2/人下降至2016年的0.551 2 hm2/人;其次是杭州,由2006年的0.377 1 hm2/人下降至2016年的0.287 1 hm2/人;南京的人均生态承载力呈现“先下降后上升又下降”的趋势,具体来说首先由由2006年的0.246 8 hm2/人下降至2010年的0.225 8 hm2/人,接着上升至2012年的0.236 8 hm2/人,2012年后又呈现下降趋势;上海的人均生态承载力基本没变化,维持在0.088 hm2/人左右。

图3 2006-2016年研究区人均生态承载力变化

3.3 研究区可持续性评价

(1) 单位万元GDP生态足迹变化情况。由公式(4) ,计算得到2006—2016年这4个城市的单位万元GDP 指数(图4)。可以看出,这4个城市中,合肥的单位万元GDP生态足迹最高,其次分别是杭州,南京和上海;单位万元GDP生态足迹均呈现下降趋势,其中上海市由4.2 hm2/万元下降到2.1 hm2/万元,南京市由4.9 hm2/万元下降到3.13 hm2/万元,杭州市由5.1 hm2/万元下降到3.42 hm2/万元,合肥市由5.6 hm2/万元下降到4.19 hm2/万元,这说明在资源消费增加的同时,这4个城市对资源的利用率逐年提高,生产方式由粗放转向集约,并向资源的循环利用发展。

图4 2006-2016年研究区单位万元GDP生态足迹变化

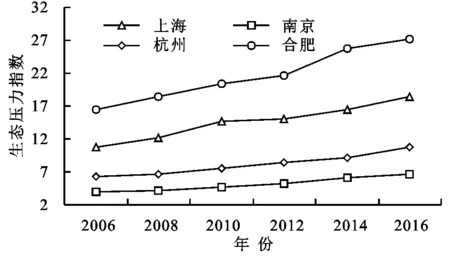

(2) 生态压力指数。由公式(5)计算得到这4个城市2006—2016年的生态压力指数,见图5所示。从图中可知,2006—2016年这4个城市的生态压力指数均呈现上升趋势,其中杭州和合肥两市增长较为缓慢,增幅不大,增幅最大的为上海,其次是南京。这表明人类活动对自然生态系统的压力在逐渐增大。

图5 2006-2016年研究区生态压力指数变化

(3) 生态可持续性指数。当ESI等于0.5 时,说明人均生态足迹和人均生态承载处于平衡状态。根据生态可持续指数远离0.5的程度,可持续发展程度可从强到弱划分为6个等级,见表7[29]。

表7 生态可持续指数分级表

将人均生态足迹和人均生态承载力代入公式6 ,得到这个4个城市2006—2016年生态可持续指数,其结果如图6所示。

由图6可知,这4个城市2006-2016年,除了合肥市2006年的ESI指数大于0.2以外,其余皆小于0.2,属于强不可持续状态,根据变化趋势来看,其强不可持续的发展状态还将进步加深,这4个城市的生态可持续发展建设面临严峻的挑战。

图6 2006-2016年研究区生态可持续指数变化

4 讨 论

本文基于“国家公顷”对生态足迹模型参数进行修正,测算了2006—2016年长三角城市群4个省会城市的生态足迹,并对研究区的可持续状况进行评估,研究显示:这4个城市生态足迹在逐年攀升,并且均出现了生态赤字现象,这说明人类活动对自然资源的存在过度消耗的行为。究其原因,主要是这4个城市皆为省会或直辖市,经济快速发展,城市面积在快速扩张,使得本地对资源需求的大幅上升,城市作为一个有机体,每天需要消耗大量资源能源,同时也要排放大量的废弃物,因而使得生态足迹呈现上升趋势;并且随着生态压力的扩大,这4个城市的生态可持续指数逐年下降,其值皆在<0.2以下,属于强不可持续状态。虽然这4个城市单位万元GDP生态足迹在逐年较小,对资源的利用效率在提高,但经济和生态环境协调发展的任务依然十分艰巨,需要采取有效措施来使它们向着可持续方向发展。

本研究既可为经济发达城市提供生态文明建设评价技术,也可为我国其他类型地区生态足迹和和可持续发展研究提参考和借鉴。但限于笔者水平所限,本研究计算生态足迹的方法还存在不少欠缺,更完善的计算方法有待进一步研究。例如,对消费项目的列举可能不够完全,因此计算结果有一误差,同时由于对外贸易数据难于获取,本文没有考虑贸易调整对生态足迹的影响,这在以后的研究中要深入分析。

5 结 论

(1) 从人均生态足迹估算结果可知,这4个城市的人均生态足迹均呈现上升趋势,上升幅度各不相同,上海增长了43.6%,南京增长了46%,杭州增长了29.4%,合肥增长了43.9%;其中南京市人均生态足迹增幅最大,2006—2016年增长了1.22 hm2,其次是合肥。这表明随着城市发展和人口增加,人类活动对自然资本的消耗也在逐渐增大。从而使得人均生态足迹也在逐年攀升。同时,耕地和化石能源生态足迹是贡献量最大两种,说明能源和粮食是长三角城市群最主要的资源消费。

(2) 通过计算这4个城市2006—2016年的生态压力指数,单位万元GDP 生态足迹以及生态可持续发展指数可知:从单位万元GDP生态足迹来看,这4个城市均呈现下降趋势,这表明对区域资源利用效率在逐渐提高;生态压力指数在逐年增大,这表明生态系统承受着人类活动带来的巨大压力;随着生态足迹的逐年扩大和生态承载力的逐年减小,这4个城市的生态可持续指数皆在下降且都小于0.2,其可持续发展程度属于强不可持续,从发展趋势分析,其不可持续程度还将进一步加深,这4个城市的可持续发展建设仍面临严峻考验。